普惠金融视域下西部地区农民金融素养水平及其影响因素

2018-11-06何学松

何学松,孔 荣

(1.西北农林科技大学 经济管理学院,陕西 杨凌 712100;2.信阳师范学院 商学院,河南 信阳 464000)

一、引言

自2005年联合国首次提出普惠金融概念以来,普惠金融的发展理念和政策措施在国际范围内得以迅速推广,目前,已有近2/3的金融监管当局明确表示将承担提高普惠金融发展水平的责任,50多个国家制定了提升普惠金融水平的具体目标和任务[1]。近年来,中国采取了一系列政策措施以推进普惠金融建设:2013年十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出要大力发展普惠金融;2014年《政府工作报告》强调要以普惠金融为抓手来促发展、惠民生和推进社会公平正义;2015年中央全面深化改革领导小组审议通过了《推进普惠金融发展规划(2016-2020年)》。

金融素养是消费者对金融资源和金融相关问题做出决策的意识、技能和知识[2]。提升消费者金融素养水平是普惠金融发展的重要政策目标,二十国集团杭州峰会将消费者金融素养水平纳入G20普惠金融测度指标体系,《推进普惠金融发展规划(2016-2020年)》明确提出要“深入推进金融知识普及教育、培育公众的金融风险意识、提高金融消费者维权意识和能力”。诸多研究证实,提升金融素养水平可促进家庭创业[3-4]、推动家庭参与投资理财[5-6]、降低家庭金融排斥与信贷违约率[7-8]、提升居民收入流动性[9]、提高农地抵押贷款等金融需求[10],金融素养缺乏会导致个体非理性的投资理财行为,造成个人财富面临较大风险甚至引发家庭金融危机[11]。美联储前主席伯南克指出次贷危机证实了金融素养对提升家庭经济福祉和保持经济系统稳定具有重要作用[12]。在此背景下,开展农民金融素养研究对推进农村地区金融教育、优化农民金融行为决策和提升农民金融福利具有重要的理论与现实意义。

国内外金融素养研究主要集中于金融素养对储蓄、 信贷、理财等金融行为的影响,对农民尤其是西部地区农民金融素养的研究较为缺乏。陈爱仙等实证分析了江苏省宜兴市345位农村金融消费者的金融素养状况,测度指标包括金融产品认知与选择、财务规划、储蓄与物价等11个模块,调查结果显示,农村金融消费者金融知识相对匮乏、金融消费理念较为保守、投资理财意愿较低、金融消费技能有待进一步提升[13],但其未构建金融素养指数,亦未分析农村金融消费者金融素养的影响因素。张欢欢等实证分析了湖北和河南两省381位农民的金融素养水平及其影响因素,发现农民金融素养总体水平较低,且在基本金融知识认知、金融知识理解和应用、风险和汇报等6个方面的得分差异较大,受教育程度、非农程度、风险偏好、性别、年龄、参加学校金融教育或社会金融培训、父母教育程度等因素显著影响农民金融素养水平[14],但未考察这些因素对金融素养各个组成部分的影响。基于此,本文采用西部地区908户农户微观调查数据,构建农民金融素养水平测度指标体系和标准化指数,实证分析西部地区农民金融素养水平及其影响因素,为分类推进农村地区金融素养教育提供理论依据和决策建议。

二、金融素养水平测度指标体系与测度指数的构建

(一)指标体系构建

本文从金融意识、金融知识和金融能力3个维度构建金融素养评价指标体系。金融意识是指利用和管理金融资源的主观态度,包括储蓄意识、信贷意识、保险意识、理财意识、信用意识和金融风险意识等6个指标;金融知识是指理解掌握储蓄、信贷、信用等金融基本概念与基本原理的程度,包括通货膨胀知识、信贷知识、保险知识、信用知识、金融风险知识和金融权益保障知识等6个指标;金融能力是指完成基本金融业务操作、获取金融资源、制定财务规划等方面的实际能力,包括财务计算能力、金融资源获取能力、金融业务操作能力、理财规划能力、财务风险预防能力、金融权益保护能力等6个指标。指标赋值方法是:金融意识测度题采用李克特5级测度量表法,赋值为1—5;金融知识测度题采用二分类赋值法,若回答正确则计为1,否则计为0;金融能力测度题采用有序分类变量或二分类变量赋值法,其中二分类赋值法是指若回答正确(或选项为“能/是”)则计为1,否则计为0。

(二)指数合成

将多个评价指标合成一个指数的方法主要有层次分析法、主成分分析法、因子分析法、模糊数学评价法、公理化方法等。当评价指标数量较多时,采用层次分析法判断每两个指标之间重要程度比较困难,甚至会对层次单排序和总排序的一致性产生严重影响,从而造成一致性检验不能通过;主成分分析和因子分析要求指标之间高度相关,分析过程中不仅有信息量的损失,而且当指标较多时,通常难以从少数几个公因子中提取到足够比重的累计方差;模糊数学评价法的缺点是计算复杂,对指标权重矢量的确定主观性较强[1]。鉴于此,本文借鉴Sarma合成金融包容指数的公理化方法[15],在构建取值区间为[0,1]维度指数为FLi的基础上构建金融素养综合指数FL。

(1)

(2)

上式中,i=1、2、3,FL1、FL2、FL3分别表示金融意识指数、金融知识指数和金融能力指数,FL为金融素养综合指数,xij为第i维度、第j指标的标准化取值,本文采用极大极小值标准化法。设Xij、Mij、mij分别为第i维度、第j指标的实际值、最大值和最小值,因各指标均为正向指标,故

(3)

三、西部地区农民金融素养水平实证分析

(一)数据来源

数据来自2016 年在陕西省开展的农民金融素养及其金融行为专题问卷调查。调查采用分层随机抽样方法,随机选取陕北的延安市(安塞县)、陕南的商洛市(商州区)、关中东部的渭南市(富平县、大荔县)、关中中部的西安市(高陵区)、咸阳市(泾阳县、三原县)与杨凌农业高新技术产业示范区、关中西部的宝鸡市(陈仓区、岐山县)作为样本点。每个样本点随机抽取2—3个乡镇,每个乡镇随机抽取1—2个行政村,每个村随机抽取25—30户,采取一对一入户访谈式问卷调查。调查样本涉及陕西省7个市10个县(区)21个乡(镇)32个行政村,覆盖面广,兼顾地理环境与经济发展水平差异(样本中商州区与富平县为国家级贫困县),因而具有较好的代表性。本次调查共发放调查问卷935份,回收有效问卷908份,样本有效率为97.1%。调查内容主要包括受访对象的个体情况、家庭情况与金融素养状况。

以陕西省作为调研区域具有较好的样本代表性,主要表现在:从行政区划上看,我国南北区域划分以秦岭—淮河为界,陕北和关中样本点位于秦岭以北,属于北方地区,能较好地代表西北地区;陕南样本点位于秦岭以南,属于南方地区,能较好地代表西南地区。从经济发展区域差异上看,陕北是石油、天然气等资源富足的工业区,经济较为发达;关中是陕西省政治、经济与文化中心,是现代农业发展的优势区,经济发展水平次之;陕南是贫困人口较为集中的秦巴山区,能在一定程度上体现西部地区内部的经济社会发展差距。从地理特征上看,陕北是黄土高原地区;关中是广袤的平原地区;陕南是秦巴山区,较好地涵盖了西部地区的地理特征。因此,以陕西为代表分析西部农民金融素养,不仅结论代表性强,而且对西部其他省(市/区)开展农民金融素养教育具有借鉴意义。

(二)金融素养水平测度结果分析

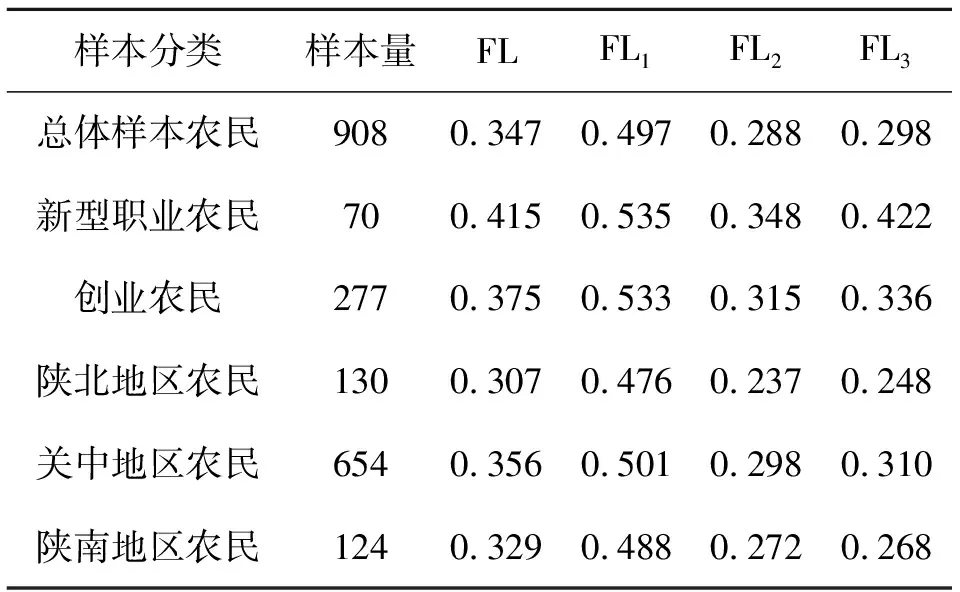

从金融素养综合指数来看,西部地区农民金融素养指数均值为0.347,表明金融素养总体水平相对偏低;新型职业农民和创业农民的金融素养水平显著高于总体平均水平,其金融素养综合指数的均值分别为0.415和0.375;关中地区农民金融素养水平略高于陕南和陕北地区。从金融素养维度指数来看,西部地区农民的金融意识水平相对较高,其指数均值达到0.497,分别比金融知识指数均值和金融能力指数均值高出72.57%和66.78%;新型职业农民、创业农民和不同地区农民金融素养的维度指数均值亦表明,农民金融意识水平高于其金融知识水平与金融能力水平。

表1 西部地区农民金融素养水平测度结果

四、西部地区农民金融素养水平影响因素分析

(一)理论假设与影响因素选择

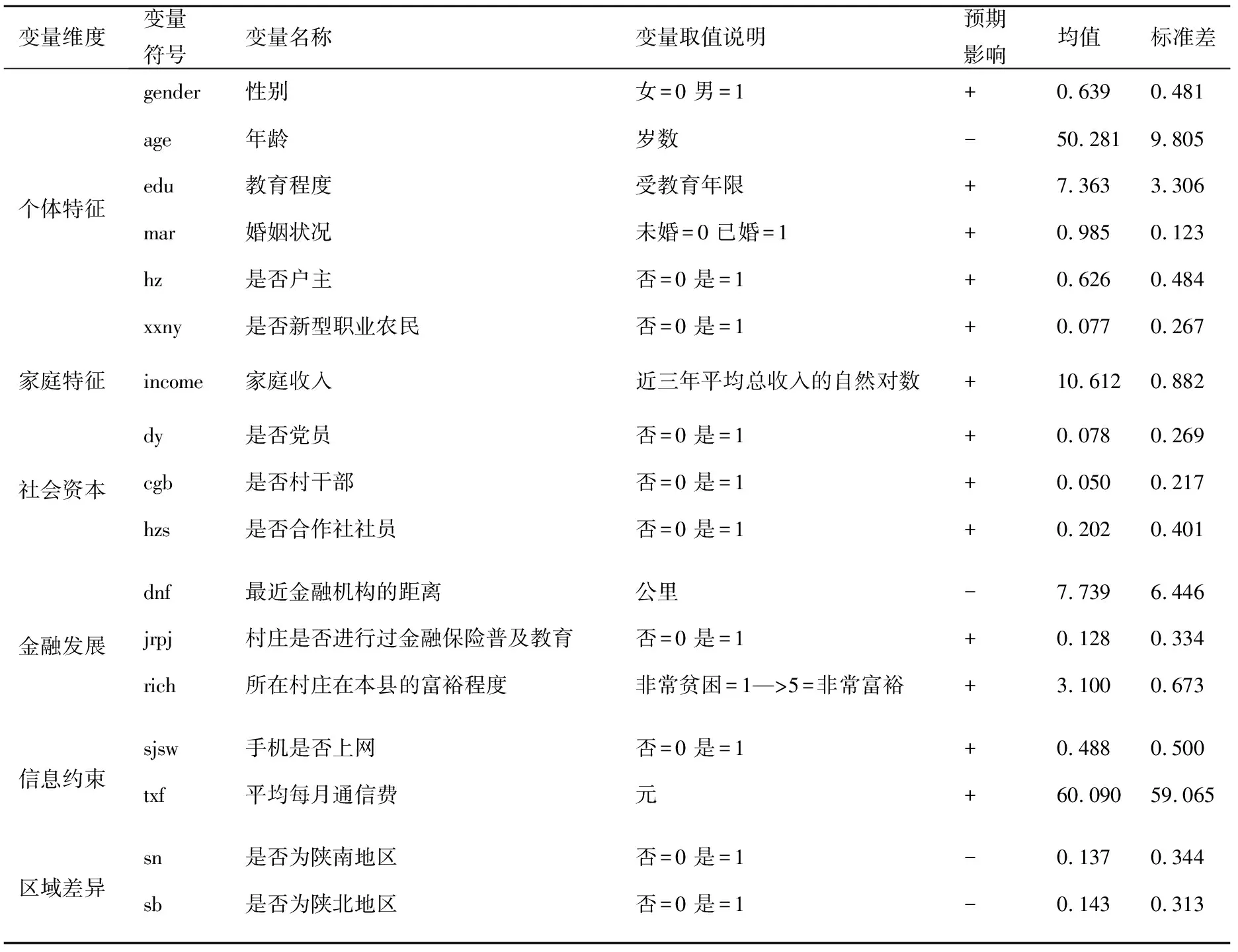

在梳理文献基础上,本文认为影响农村居民金融素养水平的可能因素有:(1)性别、年龄、受教育程度、婚姻状况、是否家庭户主、是否新型职业农民等个体特征。人力资本理论表明,性别、年龄、受教育程度显著影响其人力资本水平,金融素养是人力资本的重要组成部分。男性和户主在家庭收入中占据主导地位,通常负责家庭开支计划,接触银行等金融机构的机会多于女性和家庭其他成员,因而对金融素养有正向影响;越年轻、受教育程度越高的农民,接受理念和理解掌握现代金融知识与金融业务操作等技能越强,因而能够提升其金融素养水平;已婚农民要负责家庭收支,其储蓄、保险、理财等金融意识通常会高于未婚农民;新型职业农民是具有较高教育程度与收入水平、具有较大生产经营规模的农民,因而金融素养高于其他农民。(2)人口规模、经营规模、收入水平与是否创业等家庭特征。由于农村地区的家庭收入与家庭人口规模、经营规模与是否创业高度相关,本文仅选取家庭收入变量。经济决定金融,收入水平越高则存取款等日常金融业务会越频繁,接触银行等金融机构的机会越多,从而有利于其金融知识与金融能力的提升。(3)党员、村干部、合作社社员等社会资本特征。党员、村干部和合作社社员通常是农村居民的优秀分子,具有较高的思想文化素质与经营管理能力,其人力资本水平通常较高。同时,党员、村干部和合作社社员是社会资本的有机组成部分,有利于金融信息与金融知识的获取、分享与交流,从而促进金融素养水平的提升。(4)最近金融机构的距离、村庄是否进行过金融保险普及教育、村庄整体富裕程度等金融发展特征。距离银行机构越近,越有利于接触金融信息和金融知识,越有利于办理存取款等日常金融业务,从而可提升农村居民的金融素养水平。在村庄开展金融保险普及教育可帮助农村居民树立风险防范和科学理财等金融意识,促进农村居民对现代金融知识的理解。富裕村庄的居民家庭收入通常较高,从而有利于提高金融素养水平。(5)手机是否上网、每月通信费用等信息约束特征。手机上网既有利于金融信息与金融知识的获取,又可促进对网上银行、手机银行、支付宝等第三方支付的使用,从而正向促进金融素养的培育提升。通信费用越高,意味着社会网络的规模越大和强度越强,从而有利于获取更多的金融信息和金融知识。(6)各地经济社会发展差异的区域性因素。各地区经济发展水平、社会保障、风俗习惯、农村人口居住密度等方面的差异也会带来一定程度的金融素养差异。表2给出了选取变量的符号、名称、取值、预期影响和描述性统计。

表2 变量选取、预期影响及描述性统计

(二)模型估计与结果分析

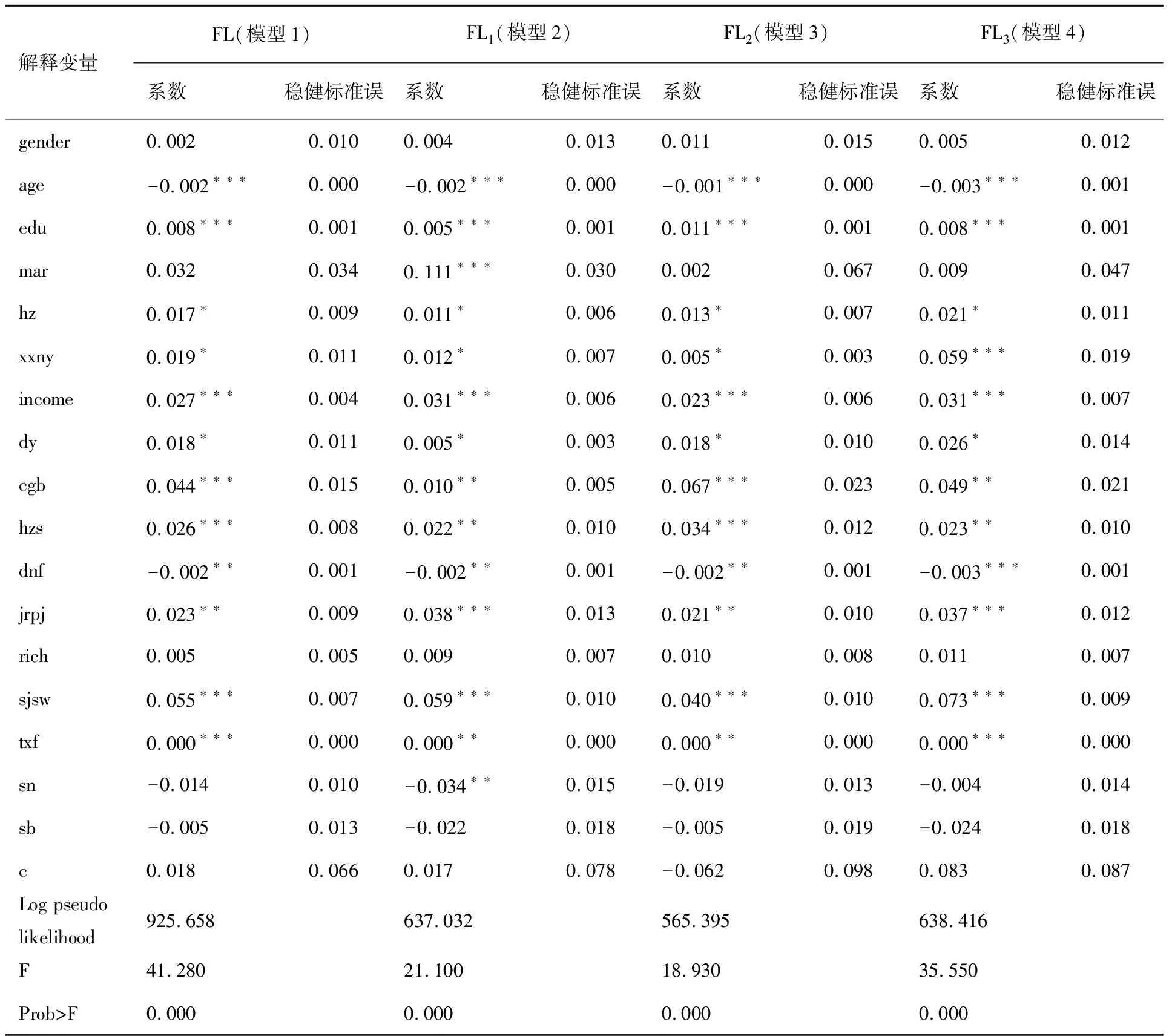

由于测度的金融素养指数值是截断的,因此采用Tobit回归模型对该受限因变量进行估计。为提高模型准确性与稳定性,首先采用方差膨胀因子(VIF)检验是否存在多重共线性,结果显示VIF取值在1.04至2.59之间,均值为1.53,远小于10,表明自变量之间不存在严重共线性问题。表3报告了采用Stata13软件进行模型估计的结果。

模型1结果显示,在个体特征变量中,年龄的影响在1%统计水平上显著为负,而受教育程度的影响在1%统计水平上显著为正,表明农民金融素养水平随着年龄的增长而下降、随受教育程度的提高而提升,这与张号栋等[7]、陈耕等[16]、王宇熹等[17]研究结论相一致;户主和新型职业农民分别在10%的统计水平上显著正向影响西部地区农民金融素养水平;性别影响不显著的可能原因在于随着女性受教育程度的提升和参与家庭经济金融活动的增多,女性金融素养水平得以提升因而降低了与男性金融水平之间的差距;婚姻状况不显著的可能原因在于样本农民大都是已婚农民,因而样本之间差异性较小。在家庭特征变量中,收入水平对西部地区农民金融素养的影响在1%统计水平上显著为正,与陈耕等[16]、王宇熹等[17]研究结论一致。在社会资本特征变量中,党员、村干部和合作社社员的影响显著为正,表明社会资本的资源与信息获取与知识共享等功能,促进了农民获取现代金融产品等金融信息与金融知识,因而促进了金融素养水平的提升。在金融发展特征变量中,最近金融机构距离的回归系数显著为负,表明越是偏远的农村地区,村民获取金融信息、金融知识和信贷等金融资源的难度越大,从而制约着村民金融素养的培育提升;村庄是否开展金融保险普及教育活动的回归系数显著为正,与张欢欢等[15]研究结论相一致;村庄整体富裕程度对农民金融素养水平没有显著影响,可能原因在于西部地区由于总体经济发展水平相对不高,县域内不同村庄之间的收入水平没有显著性差异。在信息约束特征变量中,手机是否上网和平均每月通信费的回归系数在1%统计水平上显著为正,表明互联网等现代通信技术的使用有助于农民及时有效获取金融信息与金融知识,有利于农民掌握微信支付等现代金融操作技术。陕南和陕北虚拟变量对农民金融素养水平的影响并不显著,可能原因在于:一是西部地区农民金融素养总体水平相对不高,因而不同区域农民之间的金融素养水平差距较小;二是随着区域一体化与城乡一体化的深入推进,不同区域农民的收入水平与受教育水平等差距显著缩小,因而降低了金融素养水平的区域差距。

表3 Tobit模型估计结果

注: * 、**、***分别表示在10%、5%、1%统计水平上显著

(三)稳健性检验

为检验模型1回归结果的稳健性,本文以金融素养维度指数为因变量,对模型1进行稳健性检验,模型2—模型4汇报了各影响因素对金融意识、金融知识和金融能力影响的回归结果。可以看出,各变量的影响方向和显著性水平与模型1回归结果基本一致,表明本文的研究结论具有可靠性。

五、研究结论与政策建议

基于普惠金融理论,在构建农民金融素养水平测度指标体系与测度指数基础上,实证分析了西部地区农民金融素养水平及其影响因素。研究发现,西部地区农民金融素养总体水平相对较低,教育程度、家庭收入、社会资本、金融发展、信息约束等因素显著影响西部地区农民金融素养水平。

为提升西部地区农民金融素养水平,推进普惠金融体系建设,提出如下政策建议:一是大力推进金融机构开展“金融保险知识下乡”等金融普及教育活动,着力提升农民防范非法集资、积极参与信贷与保险等金融市场的意识,加强对网上银行、微信支付、投资理财等实用技能的示范培训,利用现代通信技术推送金融产品信息与基础金融知识,切实提升金融普及教育的实际效果;二是加大农村普惠金融体系建设力度,进一步放宽农村金融市场准入条件,进一步推进民营银行、村镇银行、农村资金互助合作社等新型农村金融机构的设立与发展,促进大型商业银行与城市商业银行在农村地区增设分支机构、ATM自动柜员机与便民金融服务网点,提高农村金融服务的地理覆盖度;三是充实农村地区金融教育的力量,基于农村地区“乡土社会”的现实特征,充分发挥社会资本在金融信息获取、金融知识学习与金融技能共享方面的特有功能,采取物质与精神双重激励手段,吸引返乡大学生、返乡创业农民工、新型职业农民、村干部、农民专业合作社加入到金融普及推广教育活动中来,在提升农村地区金融素养普及推广效率与效果的同时,降低金融普及推广的成本。