居住证制度在国内的扩散路径与机制分析

2018-11-06张玮

张 玮

(河南大学 经济学院,河南 开封 475004)

居住证制度目前已经上升为全国性的制度安排。2015年12月12日,国务院总理李克强签署第663号国务院令,公布《居住证暂行条例》。2016年1月1日起,该条例在全国施行。居住证制度在大城市户籍制度改革举步维艰的背景下,给予外来常住人口平等享受城市基本公共服务和便利的权利,是对城市户口“高附加值”的一种变相剥离,其本质是一项具有进步意义的户籍制度改革。那么,国务院《居住证暂行条例》颁布之前,这项源于地方政府的制度创新是如何全面扩散开来的?这一扩散过程遵循怎样的路径?呈现出何种扩散模式?政策扩散背后的机制是什么?有何启示意义?本文拟就这些问题展开讨论。

一、创新扩散相关研究回顾

(一)国外研究回顾

西方政策创新扩散研究起始于20世纪60年代,代表性人物有沃克(Walker)、格雷(Gray)、格洛尔(Glor)、贝瑞夫妇(Berry & Berry)。20世纪80年代以来,公共政策扩散现象逐步成为政府管理和公共政策研究的热点问题[1]。关于政策创新的内涵,学者们倾向于在较为宽泛的意义上对其进行界定,主流做法是将其定义为一个政府采纳一个对它而言是“新”的项目,而不论该项目以前是否在其他时间其他地点被采用过[2]。政策扩散通常是指“一个地方政府的政策选择受到其他政府政策选择影响的互动交流过程”。

相关研究内容主要包括两个方面:政策扩散的动力机制研究和政策扩散的模型研究。西方学界分别从内、外部视角对政策创新的动力机制进行解释。内部视角关注经济发展、政治体制、历史传统等内部激励和促进因素;外部视角关注向成功者的学习、竞争性模仿以及官员之间的信息沟通网络等来自外部世界的动力[3]。政策扩散的外部动力机制被归结为四种:地方政府间的竞争、地方政府间的学习、模仿和强迫[4]。政策创新扩散的模型包括全国互动模型[5]、区域传播模型、领导—跟进模型与垂直影响模型等。总之,有关政策创新及其扩散的理论研究主要针对西方发达国家,以美国州政府政治与国际关系为对象的研究占据支配地位。

(二)国内研究回顾

改革开放之后,我国政策创新及其扩散实践日渐丰富,相应的理论研究虽刚起步,但也渐趋活跃。学者们选取了“城市网格化管理”政策[6]、“多规合一”改革[7]、基础设施领域公私合作政策[8]、新型行政审批制度[9]、地方政府体育产业政策[10]、专利资助政策[11]、城市低保制度[12]、社会组织双重管理体制改革[13]、廉租房政策[14]、三明医改[15]、支出型贫困救助政策[16]、中国公共文化服务政策[17]、社区矫正政策[18]、社会治理创新[19]、省级政府权力清单制度[20]、棚户区改造政策[21]、住房保障政策[22]等政策扩散典型案例,对中国公共政策扩散现象进行探究。相关研究内容主要包括三个方面:一是政策创新扩散的过程研究。从时间和空间两个维度解析政策扩散进程,包括时间上的S-曲线特征和空间上的邻近效应。从总体来看,时间维度的研究较多,空间维度的研究很少。S-曲线是指随着时间的推移,政策扩散往往经历扩散缓慢期、快速扩散期、扩散平稳期等三个基本阶段,比如暂住证制度[23]、政务中心制度[24]、省级政府权力清单制度[20]。二是政策创新扩散的模式研究。王浦劬等提炼了中国公共政策扩散的四种基本模式:自上而下的层级扩散模式、自下而上的吸纳辐射扩散模式、同一层级的区域或部门间扩散模式、不同发展水平区域间政策跟进扩散模式[1]。三是政府创新扩散的机制研究。王浦劬等阐述了中国公共政策扩散的五种主要机制:学习机制、竞争机制、模仿机制、行政指令机制、社会建构机制。其中,竞争机制并非西方式的政党选举竞争,而是政府在地区或者部门之间的绩效竞争。社会建构机制的特点在于,把公共政策扩散设置为一种自然发生的过程规则,在公民、媒体和公共事件共同作用下,公共政策制定者展开政策学习、政策模仿等行为,从而造成公共政策扩散现象[1]。朱旭峰、张友浪以新型行政审批制度在中国城市的全面扩散为研究对象,将中国官员政治流动特征纳入创新扩散理论模型中,提出并验证了本地经济条件与行政因素、纵向横向扩散机制和地方领导的政治流动对地方行政审批中心建设的影响,研究结论得到了国际学界的认可[9]。

总的看来,国内政策创新扩散的研究缺乏深度,但相关探索日益活跃。地方政府公共政策创新及其扩散将是公共政策未来研究的重点。本文选取创新时间长、扩散范围广的居住证制度为案例,以探索该政策创新的扩散路径、模式与机制。

二、居住证制度的扩散路径

2002年,为解决引进人才的强烈需求与户籍制度的刚性障碍之间的矛盾,深圳市和上海市在全国率先推出人才居住证制度。在短短几年内,人才居住证制度扩散至以大中城市为主体的多个区域。2004年8月30日,上海市发布《上海市居住证暂行规定》(上海市政府第32号令),率先将居住证制度的实施对象由外来人才推广至全体外来人员。自此,人才居住证制度被逐渐纳入到居住证制度和户籍制度改革的框架内,作为引进人才的单项制度的生命最终结束。

自2004年居住证制度在上海市全体外来人员中推行开始,截至2016年1月1日国务院《居住证暂行条例》在全国施行,据可搜集到的资料,在大陆(内地)地区27个省会城市中,仅有福州市和哈尔滨市未查阅到居住证制度施行情况;在4个直辖市中,仅有北京市未施行居住证制度;在27个省和自治区中,仅有内蒙古、福建、河南、四川、甘肃未发布省级层面的与居住证制度相关的法规。

“创新扩散理论”的提出者——美国学者埃弗雷特·罗杰斯(E.M.Rogers)指出,创新扩散的传播过程可以用一条“S型曲线”来描述:在扩散的早期,采用者很少,进展速度也很慢;当采用者人数扩大到居民的10%-25%时,进展突然加快,曲线迅速上升并保持这一趋势,即所谓的“起飞期”;在接近饱和点时,进展又会减缓。接下来选取城市和省、区(省级自治区,下同)两个层面,图文揭示居住证制度的扩散路径。

(一)居住证制度在城市间的扩散路径

考虑到在资料搜集过程中可能存在遗漏,接下来主要选取省会城市和直辖市作为研究对象。继2004年8月上海市施行居住证制度之后,成都市和深圳市率先跟进推广该制度。2005年1月11日,成都市政府发布《成都市居住证管理暂行规定》(成都市人民政府令第114号),当年2月1日起,开始在成都市五城区(锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区)施行居住证制度。2007年7月31日,深圳市政府发布《深圳市居住证试行办法》(深圳市人民政府令第169号),当年9月1日起,开始在深圳市盐田区行政区域试行居住证制度。2008年8月,《深圳市居住证暂行办法》推广至全市范围。

从2004年起,直至2010年,居住证制度在大城市间的扩散进展十分缓慢。2009年,未查阅到其他省会城市施行该制度。2010年,在省会城市中仅有长沙市和贵阳市新加入到推行居住证制度行列。

2011年,居住证制度在城市间扩散的进程突然加快,扩散曲线迅速上升,政策传播进入“起飞期”。这一年,据搜集到的资料,又有10个省会城市施行居住证制度,全国6大区均有分布。10个城市包括华北地区的太原市,东北地区的沈阳市,华东地区的杭州市和南昌市,中南地区的武汉市,西南地区的成都市和昆明市,西北地区的兰州市和西宁市,乌鲁木齐市在其试点单位天山区黑甲山片区举行了居住证首发仪式。

从2012年起,居住证制度的扩散进程逐渐减缓,石家庄市、济南市、南宁市和拉萨市开始推行或试行该制度。2013年,进程进一步变慢,郑州市和西安市两个省会城市开始实施该制度。2014年,新施行城市有天津市、合肥市。2015年,省会城市中仅有南京市加入了实施居住证制度的行列。

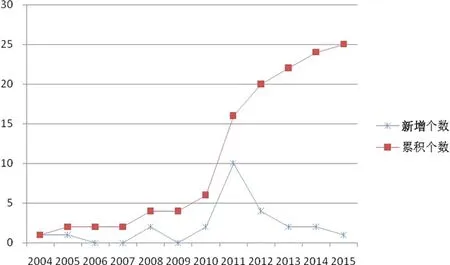

可知,居住证制度在省会城市和直辖市之间的扩散呈现出陡峭的“S型曲线”(见图1)。

图1 居住证制度在省会城市和直辖市之间扩散的时间路径Fig.1 Temporal diffusion path of Regulations for Residence Permit System of acrossprovincial cities and municipalities

注:以当地施行居住证制度的时间为准

(二)居住证制度在省、区间的扩散路径

居住证制度在省、区层面的扩散指的是某省或省级自治区政府在管辖范围内全面推行居住证制度。据资料查证,居住证制度在省、区层面的施行主要体现在省级人民政府制定的流动人口服务管理办法或条例中,制度扩散起始于湖南省和浙江省。2009年4月1日起,湖南省施行《湖南省流动人口服务和管理规定》。该规定第24条指出:“对拟居住30日以上年满16周岁的流动人口,在申报暂住登记后7日内,由公安机关或者由公安机关通过街道办事处、乡镇人民政府发给《居住证》。流动人口凭《居住证》在居住地享受相关服务,办理相关事务。”2009年10月1日起,《浙江省流动人口居住登记条例》施行,提出“居住证分为《浙江省临时居住证》和《浙江省居住证》”,且“由省人民政府公安机关统一监制”,证件持有人可以享受的社会保障、公共服务等具体待遇以及相关个人事务,由居住地县级以上人民政府根据法律、法规,结合本地实际规定。

在2009年之后的两年里,居住证制度在各省、区间的扩散,进展速度十分缓慢。2010年,仅查阅到广东省开始实施居住证制度。在2010年1月1日起施行的《广东省流动人口服务管理条例》中提出“居住证由省公安机关统一印制”,并详细规定了居住证持有人可以享有的权益和公共服务。2011年,只有西部地区的西藏自治区、新疆维吾尔族自治区和青海省3个省级地区开始提出对流动人口管理施行居住证制度。

2012年,居住证制度在省、区间扩散的进程突然加快,扩散曲线迅速上升,政策传播进入“起飞期”。在2012年到2013年里,据搜集到的资料统计,共有13个省和省级自治区在实施的流动人口服务管理办法或条例中,提出对流动人口管理施行居住证制度,全国各大区域均有分布。包括华北地区的河北省和山西省,东北地区的黑龙江省和辽宁省,华东地区的山东省、安徽省和江苏省,中南地区的广西壮族自治区和湖北省,西南地区的贵州省和云南省,西北地区的陕西省和宁夏回族自治区。

2014年,居住证制度在省、区间的扩散接近尾声,仅查阅到海南省计划在全省施行居住证制度。《海南省人民政府办公厅关于进一步加强和创新流动人口服务管理工作的通知》(琼府办〔2013〕44号)指出,“从2014年1月开始,在全省全面推行流动人口服务管理制度。”

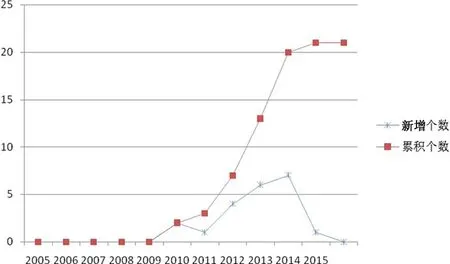

由上可知,居住证制度在省、区间的扩散呈现出更为陡峭的“S型曲线”(见图2)。

图2 居住证制度在省和自治区之间扩散的时间路径Fig.2 Temporal diffusion path of Regulations for Residence Permit System of acrossprovinces and autonomous regions

注:以当地施行居住证制度的时间为准

三、居住证制度的扩散模式与机制

(一)遵循由地方到中央自下而上的扩散路径和“试点-推广”的扩散模式

与中央主导的制度扩散不同,居住证制度的扩散路径遵循自下而上的扩散路径。2002年,深圳市和上海市率先推出人才居住证制度。2004年上海市将居住证制度的实施对象由外来人才扩大到全体外来常住人口。随后,居住证制度逐步扩散至多个省市。2016年1月1日,《居住证暂行条例》(国务院令第663号)施行,居住证制度在全国范围内推广。

政策创新、试点试验、经验推广是推动中国发展奇迹和调适新政策政治适应性的重要模式。在居住证制度的扩散过程中,在局部范围内,自下而上的“试点-推广”模式最为常见。在全国范围内,选取试点省份;在省区范围内,选取试点城市;在城市范围内,选取试点地区。

与强制机制下的快速推广不同,这种探索性机制下的推广扩散进程较为缓慢,但却十分常见。据新华网海南频道报道,2012年12月11日起海南省分别在陵水、琼中试点发放首批流动人口居住证,截至11日晚,两地共发出1 100张居住证。《海南省人民政府办公厅关于进一步加强和创新流动人口服务管理工作的通知》(琼府办〔2013〕44号)中提出,2013年,在三亚、琼海、文昌、万宁、澄迈、儋州、东方等市县推行流动人口服务管理制度,2013年 6 月底前开始居住证发放;从2014年1月开始,在全省全面推行流动人口服务管理制度。

(二)扩散曲线呈现陡峭的“S型”,中央举措是加快居住证制度扩散的关键性外生因素,上级政府干预是影响扩散的有效机制

“S型曲线”意味着该制度的扩散遵循创新扩散的一般规律。在居住证制度扩散的早期,扩散曲线平缓。自2004年上海市在全国率先推出居住证制度,直至2010年,居住证制度的扩散进程一直十分缓慢。随后,中央举措显著加快了居住证制度的扩散进程,使扩散曲线呈现陡峭形状。

2010年5月27日,国务院批转发展改革委员会《关于2010年深化经济体制改革重点工作的意见》(国发〔2010〕15号)首次提出“进一步完善暂住人口登记制度,逐步在全国范围内实行居住证制度”。2011年2月发布的《国务院办公厅关于积极稳妥推进户籍管理制度改革的通知》中再次提出,“逐步实行暂住人口居住证制度,具体办法由公安部会同有关部门研究制订按程序报批后实施”。就在2011年,居住证制度在城市间扩散的进程突然加快,政策传播进入“起飞期”。据资料统计,这一年,全国各地新增10个省会城市施行居住证制度。进入2012年,居住证制度在省际间的传播也进入了“起飞期”。据资料,随后的两年里,共有13个省或自治区实施流动人口服务管理办法或条例,提出对流动人口管理施行居住证制度。

2014年之后的中央相关举措更为密集,进一步推动了居住证制度在全国范围内的推广。2014年3月,中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020)》,提出全面推行流动人口居住证制度,以居住证为载体,建立健全与居住年限等条件相挂钩的基本公共服务提供机制。2014年7月,国务院印发《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》,再次提出全面实施居住证制度,稳步推进义务教育、就业服务、基本养老、基本医疗卫生、住房保障等城镇基本公共服务覆盖全部常住人口。2014年12月,国务院法制办公室就《居住证管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。2015年12月12日,《居住证暂行条例》(国务院令第663号)公布,2016年1月1日起施行。

与中央举措明显加快了居住证制度在省、自治区和省会城市的扩散相同,省级政府举措也是加快居住证制度在地方推行的重要外生力量,山东、河北、湖南、海南等地表现得都较为明显。如《山东省流动人口服务管理办法》(山东省人民政府令第253号)提出,自2012年10月1日起施行居住证制度。仅在第一个月内,包括东营市、聊城市、青岛市、德州市等数个城市在内,都陆续举办了居住证首发仪式,开始正式实施居住证制度。再如,2012年9月29日《湖北省流动人口服务和管理条例》提出,自2013年1月1日起,在湖北全省范围内施行居住证制度。2013年6月-12月期间,襄阳市、十堰市、随州市、孝感市、黄石市等多个城市均开始了居住证的办理工作。

(三)除自上而下的强制机制之外,同级政府之间的学习或竞争机制也是影响扩散进程的关键因素

竞争机制与学习机制是最常见的被用来解释政策扩散过程的机制。在人才居住证的扩散过程中,学习或竞争机制下的跳跃式扩散特征显著。在面临户口刚性障碍的大中城市,人才居住证制度的实行可能会明显提升地区人才存量,直接关乎政府部门绩效和政绩考核评价,进而影响到干部晋升。因此,2002年深圳市和上海市在全国率先推出人才居住证制度之后短短几年内,人才居住证制度即扩散至全国多个地方。扩散机制表现为同一或相近层级的政府层面的政策竞争或学习。原因可能包括临近的地理位置,但更多的是相似的经济社会发展水平或频繁的政治交往,因此扩散区域大多不局限于相邻的地区,也会跳跃至发展水平相似度较高的地区。

上海市实施居住证制度之后,成都市也实施了该制度,显而易见这具有学习机制下跳跃式扩散的特征。2004年8月,《上海市居住证暂行规定》(上海市人民政府令第32号)发布,同年10月起上海市全市施行居住证制度。2004年12月,《成都市居住证管理暂行规定》(成都市人民政府令第114号)公布,次年2月起,居住证制度在成都市5城区(锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区)范围内施行。成都市发布居住证暂行规定的时间与上海市仅隔数月,政策实施的内容也十分接近,仅有几处具体规定不同,表现为明显的政策学习模式。

四、结 语

居住证制度的扩散呈现出清晰的“S型”扩散曲线。这意味着,在政策创新扩散的早期,考虑到政策失败的较高风险,地方政府对新政策的采纳较为谨慎,此时成功地区的典型示范将会促进政策创新在不同地区和不同级别政府之间的传播。因此,构建全国联网的政策创新信息共享平台,及时反映示范地区在政策实施过程中的相关问题和积极效果,为其他地区采纳和创新政策提供足够的信息资讯,将会加快政策的扩散和创新。

人才居住证制度可以定义为一项“收益型政策”,政策实施效果直接关乎政府部门绩效或干部晋升,政策采纳类似于“经济决策”。政策扩散机制主要是学习和竞争,学习对象并非倾向邻近地区,而主要是行政同级或经济同级的地方政府,表现是横向层面的“跳跃式”活跃扩散。因此,对于该类政策地方政府一旦选择便可以达到良好的扩散效果。

居住证制度则可以定义为一项“服务型政策”,政策实施的目的是逐步实现基本公共服务的全覆盖,在优化外来人口就业环境,提升地方政府形象的同时,地方的劳动力成本会加大,政策公共开支会增多,政策采纳类似为“政治决策”。上级政府尤其是中央政府的行政干预效果显著,能够明显加速扩散进程。因此,在该类政策扩散过程中,上级政府具有较大的“有所作为”空间。

无论是何种政策,将政策风险降至最低的“试点—推广”模式最为常见,它非常吻合“摸着石头过河”的改革开放理念,由政府主导,在探索中将政策创新缓慢推广。

在我国政治经济改革进一步深化的背景下,政策创新大量涌现,如何促进这些政策创新在不同地区、不同级别政府或不同政府部门之间的传播,从而推进全国各级政府整体治理体系、水平、能力的提高的进程,是一个重大而紧迫的现实问题[25]。开展政策创新扩散研究具有重要的理论价值和现实意义[26]。未来,针对相关政策参与人开展深度访谈,对典型地区政策实施情况进行实地调研,将是此项研究需要重点关注的工作。