京津冀城市体系“第三极”的“四层次”格局发展构想

2018-11-06孟祥林

孟祥林

(华北电力大学 马克思主义学院,河北 保定 071003)

京津冀协同发展战略为京津大都市的发展创造了更大的空间,也为河北省提供了新的发展平台,可以在很大程度上解决长期以来存在的“大树底下不长草”的问题。为了争取更多的发展机会,河北省对行政区划内的一些设区市推出了调整行政区划等发展策略,如将这些设区市的市区面积扩大或将一些县级行政单元升级为省辖市等。石家庄作为河北省的省会城市,产业部门齐全,在区域经济发展进程中具有较强的承接力和辐射力。长期以来学术界在讨论京津冀协同发展问题时,京津石三角形[1]和京津保三角形[2]是备受关注的两个区域,雄安新区的设立进一步强化了京津保三角形中“保定市+雄安新区”顶点,同时也提升了京津石三角形腹地的城市发展速度。京津冀区域位置独特,在连接辽中南城市群、晋中城市群、中原城市群的过程中扮演着重要角色,但由于京津冀地区面积广大,且京津两个大都市位于京津冀的偏北部地区,因此为了推动京津冀整个地区城市化均衡发展,需要在冀中南地区以石家庄为核心构建京津冀城市体系的第三极,以石家庄为核心通过“分步发展+分片发展”方式由近及远有步骤地推进城市体系的圈层建设,在此过程中不仅要强调行政区划内在各个子行政单元间通过构建城镇链以及设置节点中心地等方式进行整合,也要强调邻近省域行政单元间的整合,在较大尺度空间内构建起跨行政区划的城市链和城市组。

一、第三极构建目标下石家庄与广域“燕形”城市组团的关系

构建以石家庄为核心的第三极城市体系,需要在大尺度空间范围内突破行政区划限制。

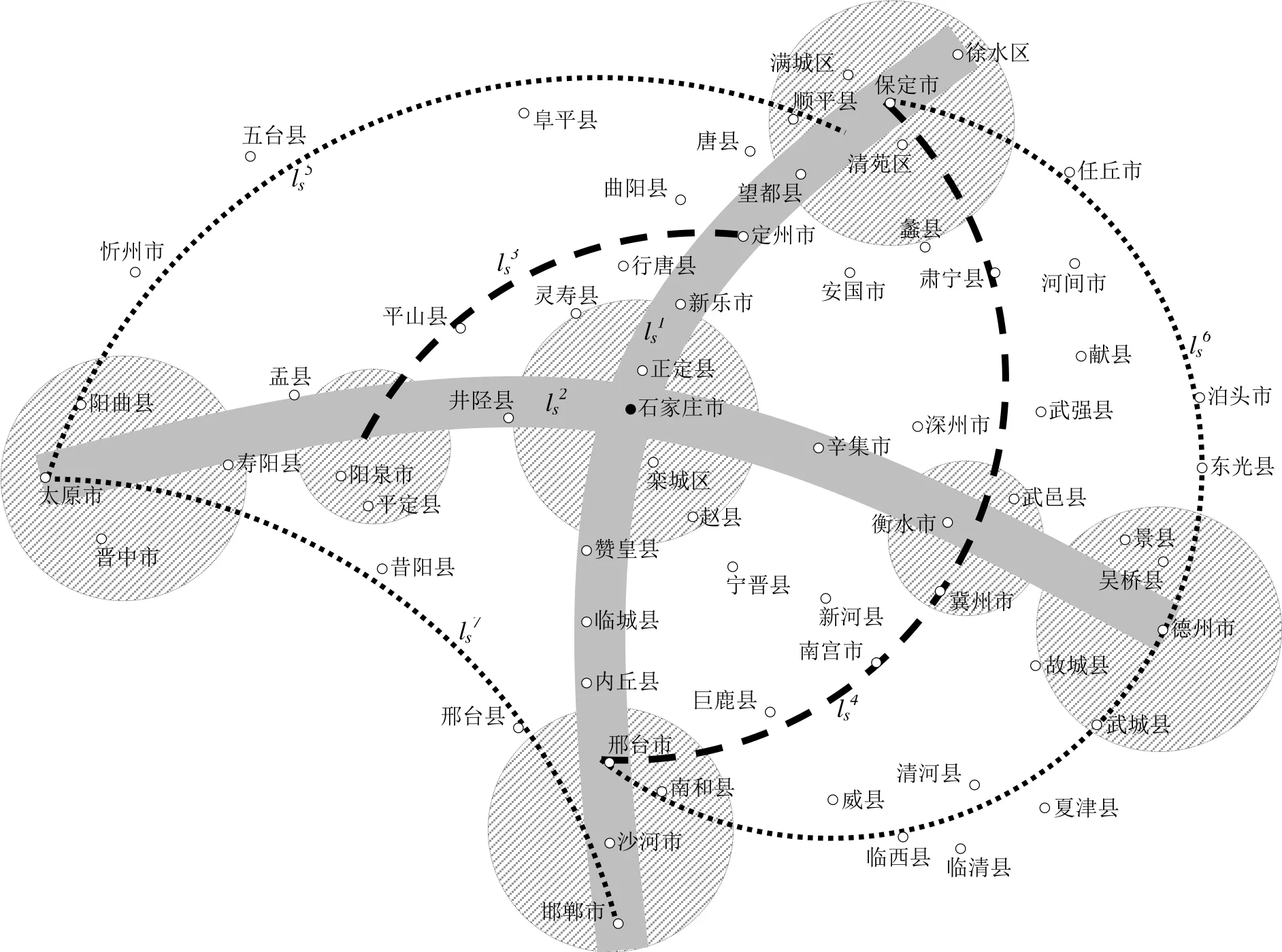

图1 京津石郑与“弓背+弓弦”城市体系示意图

如图1所示,广域燕形城市组团由ly1、ly2、ly3、Cy1、Cy2等链条组成,ly1与 ly2形成燕形城市体系的两翼,其中 ly1即“天水市—庆阳市—延安市—吕梁市—太原市—阳泉市—石家庄市—衡水市—德州市—济南市—临沂市—连云港市—盐城市”一线,石家庄市位于该城镇链的中点,向西将“太原市+吕梁市+阳泉市”整合在一起,向东将“衡水市+德州市+济南市”整合在一起,同时 ly1线的“吕梁市—太原市—石家庄市—衡水市—德州市—济南市”段与Cy2链即“吕梁市—临汾市—焦作市—郑州市—菏泽市—济宁市—泰安市—济南市”围成城市环(“燕形核心环”),“燕形核心环”将石家庄市、太原市、济南市和郑州市等省会城市整合在一起,从而将京津冀城市群的南侧与晋中城市群、山东半岛城市群的西侧、中原城市群等进行有效融合,该城市环内的邢台市、邯郸市、安阳市、鹤壁市、新乡市、晋城市、长治市、聊城市等也与城市环上的城市得到同步发展。自从“中原崛起”发展战略提出后,以郑州为中心的中原城市群的发展速度开始得到提升,这为石家庄城市团的发展奠定了基础,石家庄也成为了“北京+天津”与中原城市群间连接的重要节点,强化了石家庄市在京津冀协同发展战略中的关注度。根据图1,ly2即“天水市—宝鸡市—铜川市—运城市—三门峡市—洛阳市—焦作市—郑州市—商丘市—徐州市—宿迁市—淮安市—盐城市”一线,郑州市是该城镇链的中点,以郑州为中心,将周边的“焦作市+新乡市+洛阳市+许昌市+商丘市+菏泽市”等整合在一起,并逐渐向周边更广泛腹地扩展。中原城市群以郑州为中心,可分为两部分:其一是豫北地区以郑州为中心将“洛阳市+焦作市+新乡市+菏泽市+商丘市”等整合在一起的规模较大的城市群(“主群”);其二是豫南地区将“许昌市+漯河市+驻马店市”整合在一起的规模较小的城市群(“辅群”)。如上“主群”+“辅群”使得豫北与豫中南整合在一起,城市体系得以均匀发展。“ly1+ly2”形成燕形城市体系的主体,“燕形核心环”向东西两侧扩展,将陕中、晋中、豫北、冀中南、鲁西和苏西北等区域整合在一起,构建起规模较大的城市体系。图中的Cy1是广域京津冀城市体系的主体,京津石是该城市环的核心城市,同时将“太原市—朔州市—大同市—北京市—廊坊市—天津市—沧州市—德州市—衡水市”连为一线,该条城市链可以强化石家庄的城市影响力,也可以将京津大都市的城市影响力传递到石家庄。除了以上论及的两个C形环和两个城市链外,图1中还有一条纵贯南北的城市链ly3,即“北京市—保定市—石家庄市—邢台市—邯郸市—安阳市—鹤壁市—新乡市—郑州市—许昌市—漯河市—驻马店市—信阳市”一线,这条线将北京市、石家庄、郑州市、许昌市等城市连接在一起,构成“燕形城市组团”的脊梁,石家庄在该脊梁上处于北京市与郑州市的中点位置。燕形城市组团将石家庄放在了城市体系的中央,一方面强调了石家庄在燕形城市体系中的节点角色,另一方面也是为了提升石家庄在京津冀城市体系中的“第三极”地位。前文论及,“吕梁市—太原市—阳泉市—石家庄市—德州市—济南市”一线成为Cy1与Cy2的“交汇线”,也是石家庄向东西两侧的扩展线。因此如上的“交汇线”与 ly3的“北京市—保定市—石家庄市—邢台市—邯郸市—安阳市—郑州市”段成为了燕形城市体系中以石家庄为中心的“十”字形发展结构,也是石家庄与太原市、京津、济南市和郑州市整合的主体框架。在发展步骤的选择上,也需要优先构建主体框架,而后形成Cy1和Cy2,与此同时“交汇线”向东西两侧扩展形成ly1线,并与ly2线整合在一起成为燕形城市体系的两翼。

二、X形城市体系下石家庄与周边中心地间的关系

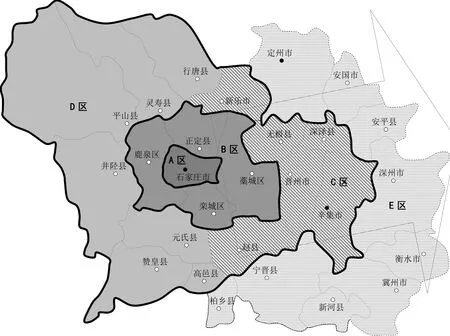

图2 X形城市体系中石家庄的周边关系示意图

石家庄位于如图2所示的X形城市体系的中心位置。ls1与 ls2为两条主导城市链,前者是京广线的一部分,向北将“正定县—新乐市—定州市—望都县—清苑区—保定市”一线联系在一起,定州市是新近从保定行政区划独立出来的省辖市,在保定与石家庄之间扮演着节点城市的角色;向南与“赞皇县—临城县—内丘县—邢台市—邯郸市”一线连接在一起,从保定到邯郸形成一条 ls1城市链。ls2是东西方向的城市链,沿着“太原市—寿阳县—盂县—井陉县—石家庄市—辛集市—衡水市—德州市”一线将省会城市和县级中心地连接在一起,东侧的衡水市、西侧的阳泉市与石家庄距离相当,将会成为石家庄东西两侧的子中心城市,东侧的衡水市与西侧的位于山西省行政区划内的阳泉市,需要构建跨行政区划的城市体系才能够强化阳泉市与石家庄市间的联系。

前文论及,ls1与ls2为图2中所示的X形城市体系的主导城市链,为了强化X形城市体系内不同层级中心地间的联系,还需要基于如上论及的城市链构建ls3、ls4、ls5、ls6、ls7等城市链,其中 ls3即“阳泉市—平山县—曲阳县—定州市”一线,将定州市与阳泉市连接在一起,该条城市链与“阳泉市—石家庄市”“石家庄市—定州市”两条城市链构成曲面三角形,可提升阳泉市、定州市以及石家庄市间的互动水平,同时也可带动平山县、灵寿县、行唐县、井陉县、新乐市等县级中心地的发展;ls4即“保定市—清苑区—蠡县—肃宁县—衡水市—南宫市—巨鹿县—邢台市”一线构成的城市链,以衡水市为核心的“衡水市+武邑县+冀州市”形成的小城市团位于该条城市链的中点位置上,在石家庄的东侧形成一条较长的城市链,南宫市、深州市位于该中点的南北两侧,“衡水市+深州市+南宫市”与辛集市整合在一起,成为“第三极”向东辐射的重要节点,辛集市也会成为衡水市与石家庄市联系的节点,与“石家庄市—保定市”间的定州市相呼应,由ls4与 ls3围成的区域,将会成为石家庄市的重要影响区域。该区域内小城镇和县级中心地密度大,便于石家庄在构建第三极城市体系过程中向东扩展,在与不同层级的中心地间高效互动过程中,推进自身的发展。

从图2可以看出,ls5、ls6、ls7等三条城市链是以石家庄为核心的京津冀第三极城市群的扩展区域,将保定市、德州市、太原市和邯郸市等中心地紧密地联系在了一起,三条城市链跨越较大的空间范围,在第三极腹地内为更多的中心地高效互动建立起了便捷的通道。

根据图2,ls5通过“保定市—顺平县—唐县—阜平县—五台县—忻州市—太原市”一线在保定市与太原市间建立起城市链,在保定市、石家庄市与太原市之间构建起了规模更大的曲面三角形,这也是石家庄成为“第三极”的过程中与保定市、太原市高效互动的三条主干道。ls6是ls5、ls6、ls7等三条城市链中最长的一条,沿“保定市—任丘市—泊头市—东光县—吴桥县—德州市—武城县—夏津县—临西县—南和县—邢台市+邯郸市”一线构建起城市链,城市链上的任丘市、泊头市、武城县、夏津县、临西县等都会成为重要节点,该城市链与 ls4构成向东南突出的弯月形区域,“衡水组团+德州组团”成为该弯月区域的中心,在 ls2的东侧与石家庄呼应。ls7是将太原市与邯郸市连接在一起的通道,其间需要将晋中市、昔阳县和邢台县发展成为节点中心地。在京津冀协同发展战略举措下,石家庄在向京津冀城市体系第三极发展的过程中,不仅要在行政区划内部构建“一城四星”的发展构架,还要在更大尺度的空间范围内构建起跨行政区划的城市链,将县级中心地发展成为节点城市,这就需要国家在大区域城市体系建构过程中尽快推出顶层设计,前瞻性地为石家庄市的发展构建空间。

三、京津冀协同发展背景下石家庄“四层次”扩展构想

在京津冀协同发展背景下,石家庄作为河北省的区域中心城市也进入了发展的快车道,在京津周边相继设区市调整行政区划的情况下,石家庄也对行政区划进行了调整,将原先的栾城县、鹿泉县和藁城县等市辖县调整为市区的一部分,加上石家庄北侧的正定县,石家庄开始了“一城四星”的城市体系格局。

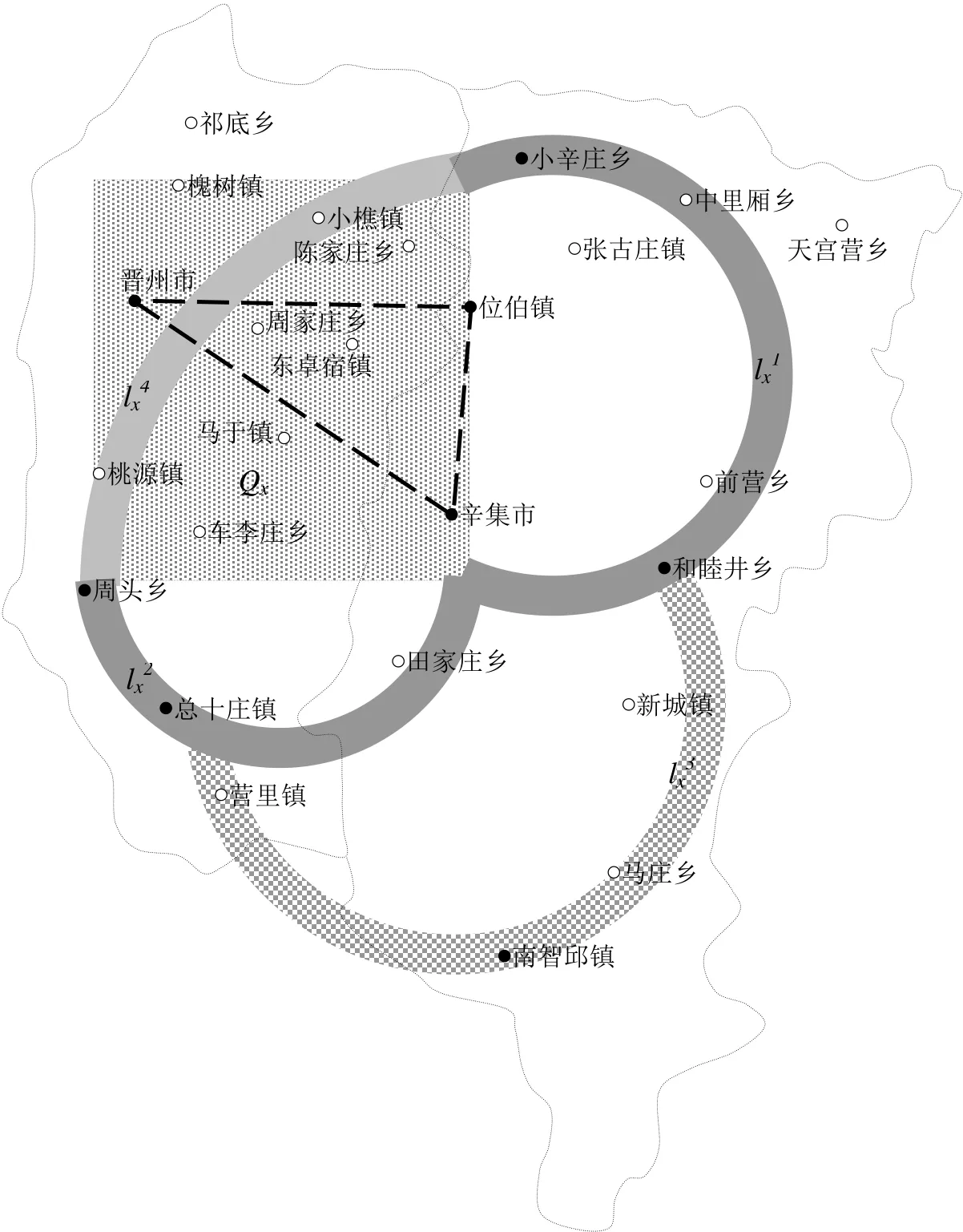

如图3所示,从石家庄的行政格局看,县级中心地围绕区域中心城市石家庄形成了“众星捧月”的中心地布局。在石家庄行政区划内,栾城区、藁城区、鹿泉区、正定县分别成为石家庄向各个方向扩展的触角。图中的A区是石家庄“四层扩展”格局中的核心层,B区即“正定县+藁城区+栾城区+鹿泉区”是石家庄“四层扩展”格局中的第二层。图中的“C区+D区”为第三层,C区即“赵县+辛集市+晋州市+深泽县+无极县+新乐市”,D区即“行唐县+灵寿县+平山县+井陉县+元氏县+高邑县+赞皇县”。C区与 D区相比较而言,C区更应该得到强化,发展步骤更应该靠前。

图3 石家庄“四层扩展”示意图

石家庄发展的主导方向应该是图3中的大箭头方向。E区是石家庄城市体系的核心部分向东继续扩展情况下构建跨行政区划城市体系的第四层,该层涉及的县级行政单元包括定州市、安国市、安平县、深州市、冀州市、新河县、宁晋县和柏乡县,涉及到保定市、衡水市、邢台市等三个设区市的部分区域。定州市和辛集市分别是新近从保定市、石家庄市独立出来的省辖市,在石家庄向外围空间扩展的过程中,这两个省辖市会与石家庄核心城区高效呼应,“石家庄市—定州市—辛集市”三角形区域会成为石家庄构建“第三核”城市体系过程中首先应该得到强化发展的区域,其中主要包括深泽县、无极县和晋州市,在构建“第三极”的发展框架过程中,如上的“三角形”区域应该首先进入考虑范畴,由此也决定了石家庄“第三极”虽然此前已经构建起“一城四星”的基本框架,但向东侧的发展力度要强于向西的发展力度,从而为构建“京津石”三角形的“津石边”以及构建“石家庄+保定”京南双中心城市体系奠定基础。

四、石家庄“第三极”构建过程中的四个节点中心地

在京津冀协同发展背景下,石家庄在向第三极发展过程中,首选主导方向应该是向东和向北,在这两个方向上需要形成四个节点,东向节点为晋州市、辛集市,与石家庄市的正定县连接在一起,北向节点是新乐市、定州市,与藁城区连接在一起,充分强化四个节点中心地在石家庄向腹地扩展过程中的承接作用和连接作用,对于增强石家庄在腹地内的影响力具有重要意义。

(一)晋州市与辛集市:“第三极”向东扩展的节点中心地

在构建石家庄“第三极”过程中,石家庄向东扩展必须强化晋州市和辛集市两个节点。从图4可以看出,这两个节点可以通过整合发展,构建起一体化的城镇体系,可以在更大程度上履行节点职能。在图4中,该节点的核心区域是“晋州市—辛集市—位伯镇”三角形(“核心三角形”),其中“晋州市—辛集市”边是该三角形中的核心城市链,两个中心地得以整合在一起后,才能够更好地向更大腹地扩展,为构建起多条城镇链奠定基础。

该三角形中的位伯镇隶属辛集市,也应该是辛集市行政区划内的一个次级中心地,在将辛集市北侧的乡镇中心地整合在一起的过程中发挥重要作用。

图4 “辛集+晋州市”节点示意图

以如上三角形为核心,“辛集市+晋州市”首先要将区域 Qx范围内的乡镇中心地整合在一起,该区域涉及到的乡镇包括槐树镇、小樵镇、陈家庄乡、位伯镇、周家庄乡、东卓宿镇、马于镇、桃源镇、车李庄乡、周头乡等。lx4是该区域内将“桃源镇—晋州市—小樵镇”连为一线的城镇链,将 lx1与 lx2连接在一起,将“晋州市+辛集市”范围内的更大区域整合在一起,周头乡、小辛庄乡分别是将lx4与lx2与lx1连接在一起的节点。小辛庄乡位于晋州市与辛集市交界线上,将两个行政区域整合在一起,首先就需要在两个行政区划的边界处突破乡镇中心地属地管理的瓶颈,从构建城镇链角度考虑问题,理顺乡镇中心地间的关系。lx1即“小辛庄乡—中里厢乡—前营乡—和睦井乡—辛集市”构成的弧线,“小辛庄乡—位伯镇—辛集市”为该圆弧的弦。lx2即“辛集市—田家庄乡—总十庄镇—周头乡”构成的弧线,“辛集市—车李庄乡—周头乡”是该弧形城镇链的弦。lx1与lx2依托区域Qx的两条边发展起来,弧形城镇链与弦得以高效呼应。

从图4可以看出,lx3即“总十庄镇—营里镇—南智邱镇—马庄乡—新城镇—和睦井乡”构成的城镇环,这是“晋州市—辛集市”区域内距离“核心三角形”最远的一条城镇链,总十庄镇、和睦井乡分别是lx3与lx2、lx1整合在一起的节点,这条城镇链将辛集市最南端与核心区域整合在了一起。根据如上设计思路,在“晋州市+辛集市”节点构建过程中,第一步要重点发展 Qx区域,同时要着力构建起“核心三角形”;第二步要在 Qx区域基础上发展 lx1与 lx2两条城镇链,将晋州市与辛集市的绝大部分乡镇中心地整合在一起;第三步是发展 lx3城镇链,将辛集市南端通过城镇链与核心区域整合在一起,从而将“晋州市+辛集市”紧密整合在一起。在如上设计思路中,位伯镇、小辛庄乡、和睦井乡、周头乡、总十庄镇、南智邱镇等应该得到强化发展,在城市链与城市链的连接过程中发挥节点作用。

(二)新乐市与定州市:“第三极”向北扩展的节点中心地

前文论及,定州市是从保定行政区划中独立出来的省辖市,在“保定市+石家庄市”构建京南双中心城市体系[3]过程中扮演着重要角色。新乐市是“石家庄市—定州市”间距离石家庄最近的县级中心地,因此在石家庄向北发展过程中,将“新乐市+定州市”整合在一起,在“石家庄市—保定市”间发挥重要承接作用。

图5 “新乐市+定州市”节点示意图

从图5可以看出,定州市较新乐市面积大,所以在两个行政单元整合发展的过程中,除了要强化构建“定州市—新乐市”城市链外,还要尽快构建起“定州市—新乐市—李亲顾镇”三角形(“定新李”三角形),其中李亲顾镇作为该三角形的一个顶点,也是定州市行政区划内位于定州市南侧与定州市中心地高效呼应的次级中心地,成为定州市南部区域的次级核心,将邢邑镇、

东留春乡、西城乡、子位镇等整合在一起,在定州市的南部区域形成城镇化较快的区域。与此相对应,定州行政区划北侧的清风店镇也应该成为一个子中心,与行政区划北部边缘的留早镇、庞村镇等整合在一起,为定州市成长为社区市奠定基础。为形成“定新李”三角形,还要构建Qd1、Qd2、Qd3等三个子城镇团,以及Cd1和“ld1+ld2”城镇链。Qd1是将“开元镇+南大岳镇+明月店镇+杜固镇+承安镇”整合在一起形成的城镇团,Qd2是将“叮咛店镇+号头庄乡”整合在一起形成的城镇团,Qd3是将“高篷镇+息冢乡+东王镇”整合在一起形成的城镇团。这三个城镇团分别在“新乐市—定州市”“定州市—李亲顾镇”“李亲顾镇—新乐市”间扮演节点角色,将“定新李”三角形的三个顶点紧密联系在一起,使得三角形围成的区域成为“定州市+新乐市”节点城镇化最快的区域。从图5可以看出,该三角形区域并未将“新乐市+定州市”的绝大部分区域整合在一起,为此需要以定州市中心地为核心构建Cd1弧形城镇链,并构建起“ld1+ld2”城镇链,前者即“叮咛店镇—周村乡—明月店镇—开元镇—赵村乡—庞村镇—清风店镇—大鹿庄乡—东亭镇—号头庄乡”城镇链,是以定州市中心地为核心构建的城镇环;后者是“清风店镇—留早镇—大辛庄镇—东旺镇—东留春乡—李亲顾镇—邢邑镇—息冢乡”城镇链,其中ld2的作用是将ld1与Cd1连接在一起,前文论及的清风店镇也成为“ld1+ld2”与Cd1连接在一起的节点。至此将定州市的行政区划边缘地带与中心区域整合在了一起。

当然构建“新乐市+定州市”节点是相对漫长的过程,与前文论及的“晋州市+辛集市”节点相类似,“新乐市+定州市”节点也需要设计好发展步骤:第一步是要着力构建“定新李”三角形,与此同时构建Qd1、Qd2、Qd3等三个城镇团,在这三个城镇团中,要优先发展 Qd1城镇团;第二步是构建以定州市中心地为核心的城镇环,在此过程中要强化发展李亲顾镇和清风店镇等两个次级中心地,使其尽快发展成为定州市南部、北部的两个核心;第三步是构建“ld1+ld2”城镇链,将定州市的边缘与中心整合在一起。

五、发展石家庄“第三极”的进一步思考

京津冀协同发展为石家庄“第三极”的发展搭建了平台。在向“第三极”发展过程中,石家庄的凸出优势是河北省省会城市以及基于此而具有的较好的发展基础。但是能否发展成为“第三极”,不仅需要在石家庄行政区划内以及河北省行政区划内进行精心设计,而且需要突破行政区划限制,与周边的省级行政单元进行整合,无论是发展城市(镇)链还是构建次级城镇团都应以共赢互利为原则。在石家庄向第三极发展过程中有诸多问题需要进行前瞻性思考。

(一)构建“第三极”需要顶层设计

石家庄是京南第一省会城市,在京津冀协同发展战略影响下,冀北、冀东等区域与京津大都市间的关系还会进一步发生变化,从区域经济角度考虑,只有张家口、承德、唐山、秦皇岛等与京津大都市间建立直接联系,才能够从根本上解决长期以来存在的“环京津贫困带”问题,也才能够彻底解决河北省行政区划存在的“空心拳头”问题。按照这种发展思路,石家庄应该成为冀中南地区的核心城市,受石家庄直接影响的行政单元包括保定市、衡水市、沧州市、邢台市和邯郸市等,这些行政单元以石家庄为核心会形成“倒靴型”[4]城市体系。从区域经济角度考虑,京津大都市在谋求协同发展环境中,不仅需要发展雄安新区以及北京副中心等疏解大都市职能并在近京津的腹地内构建起子城市团,也需要在适当距离内有与其能够高效互动的大城市,在京津与其能够高效互动的同时要能够带动彼此间不同层级中心地的发展。京津冀在构建城市体系过程中在行政区划方面会存在多种变局,“保定市+雄安新区”会成为“京津石三角形”内城市化的隆起,在未来发展过程中会与京津大都市连接在一起,于是石家庄成为京津石城市体系的第三极就显得更加重要。只有石家庄成为第三极,冀中南地区才能在京津冀协同发展过程中不被边缘化,这需要以顶层设计为前提,为构建京津冀城市体系搭建基本框架。

(二)在大尺度空间范围内进行思考

前文论及,在构建第三极过程中,需要从X框架角度考虑问题,在太原市、德州市、保定市、邯郸市等四个城市包括的区域内考虑石家庄的发展环境,将石家庄放在X框架的核心位置,由此构建不同层级的城市链。在大尺度内思考构建城市体系,必须突破行政区划限制。但目前在考虑城市化问题时,一般是从县域、市域或者省域角度考虑问题,在行政区划边缘处往往会出现“断头路”“空白区”等问题。“断头路”即两个行政单元都不重视行政区划边缘处道路的对接,从而影响城市(镇)链的建设。“空白区”在行政区划边缘处由于区域中心的影响力减弱而成为城市发展最弱的区域甚至成为城市化的零点区域。这些问题的存在都不利于城市化的推进,也不利于行政区划边缘处与区域中心得以同步城市化。为此,在以石家庄为核心构建城市体系过程中,需要在大尺度空间范围内考虑问题。首先需要在石家庄行政区划内构建“一城四星”的基本构架,而后需要在顶层设计的支撑下,在陕晋冀豫鲁苏等涉及的区域内构建大尺度的城市链,以石家庄为核心,从近域到远域逐渐拓展,不仅要重视大尺度的城市链建设,还要重视小尺度城市链的建设,后者能够对前者提供有效支撑。根据区域城市体系发展需要,在适当的区位上构建次级中心并通过整合周边的乡镇中心地构建城市组团。

(三)兼顾“分步发展”与“分片发展”

同一个行政单元内不同区域的城市化基础存在差异,因此在构建大尺度城市体系的过程中不应平均用力,需遵照“分步发展+分片发展”的方式逐步推进。在“分步发展”方面,要以石家庄为中心,由近及远地构建城市链和节点中心地,在发展顺序上要安排出时间表,并保障前面的发展为后面的发展创造条件,在“分步发展”过程中,城市链与城市链上的节点紧密相关,中心城市通过城市链与节点城市建立联系,并将中心城市的影响力延伸到腹地内较远的区域,所以“分步发展”就是“分层发展”,使得城市体系建设逐步深入。“分片发展”即围绕中心城市将腹地划分为多个子片区而进行分区发展,在每个子片区内设置次级中心,与区域中心城市高效互动。子片区的中心需要依托既有的县级中心地或者乡镇中心地构建,乡镇中心地在必要的情况下可以升级为县级中心地,以便使其在合适的区位上更好地发挥子核心城市的作用。每个子核心城市都能够在其子片区内与更多的乡镇中心地整合在一起,从而在第三极腹地内形成富有层次的中心地等级体系,石家庄在该体系内处于城市序位的顶端。无论是“分步发展”还是“分片发展”都需要安排好时间表,“分片发展”过程中更需要讲求步骤,这样就能够通过近邻区域中心城市的子片区拉动远邻区域中心城市的子片区的发展。