积极心理学对2型糖尿病合并肺结核患者护理的应用分析

2018-11-05王洁

王 洁

(常州市第三人民医院,江苏 常州 213001)

Ⅱ型糖尿病是临床上极为常见的一种代谢性疾病,相对于其他人群而言,糖尿病患者易于受结核病的侵犯而合并出现肺结核,联合疾病不仅增加了治疗难度同时也会对患者的生活质量造成更大的影响;在临床实践中如何通过有效的手段改善患者的负性情绪,对于提高依从性和治疗效果具有不可替代的临床意义,研究将以我院收治的60例患者资料进行分组研究,以探讨积极心理学理论下的心理干预的临床应用效果,现将研究作如下汇报。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年7月~2017年12月我院收治的Ⅱ型糖尿病合并肺结核患者60例作为研究对象,进行回顾性分析;采用双盲分组法将其分为观察组和对照组,各30例。其中,观察组男19例、女11例,年龄51~70岁,平均年龄(57.5±4.1)岁,糖尿病病程1~6年,平均病程(4.1±1.2)年;对照组男20例、女10例,年龄55~73岁,平均年龄(58.0±4.8)岁,糖尿病病程2~5年,平均病程(4.0±1.5)年。研究经医院伦理会审核,比较两组患者的性别、年龄及Ⅱ型糖尿病病程三项基本信息,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

两组患者均实施Ⅱ型糖尿病及肺结核治疗期间的常规护理,观察组在此基础上联合实施心理干预,方法:Ⅱ型糖尿病属终生性疾病,肺结核的治疗周期也相对较长,同时两种疾病都会对患者的正常生活造成影响,因而患者普遍容易出现不同程度的焦虑、抑郁等情绪。患者入院后立即向其介绍关于Ⅱ型糖尿病及肺结核的相关病理知识及治疗期间的注意事项,提升患者的疾病认知度;同时,告知患者配合医护人员的工作、合理膳食、正确用药糖尿病能够得到控制且肺结核能够被治愈,并通过成功治疗的讲解帮助患者树立战胜疾病、回归正常生活的信心;再者,在日常治疗中主动与患者进行交流,了解患者的诉求,主动给予鼓励和安慰,解除患者的顾虑、紧张和自卑心理。

1.3 评价指标

①采用焦虑状态量表(SAS)比较两组患者干预前、后的焦虑评分,表格共计20个条目,采用4级评分法,分界值50分,50~59分为轻度焦虑,60~69分为中度焦虑,>70分为重度焦虑;采用抑郁状态量表(SDS)比较两组患者干预前、后的抑郁评分,表格共计20个条目,分界值53分,53~62分为轻度抑郁,63~72位中度抑郁,>72分为重度抑郁[1]。

②采用一对一调查的方法,比较两组患者对于在院期间的护理服务满意率,分为完全满意、部分满意和不满意三个级别。

1.4 统计学方法

采用SPSS 18.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以“±s”表示,采用t/x2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组干预前、后心理状态评分对比

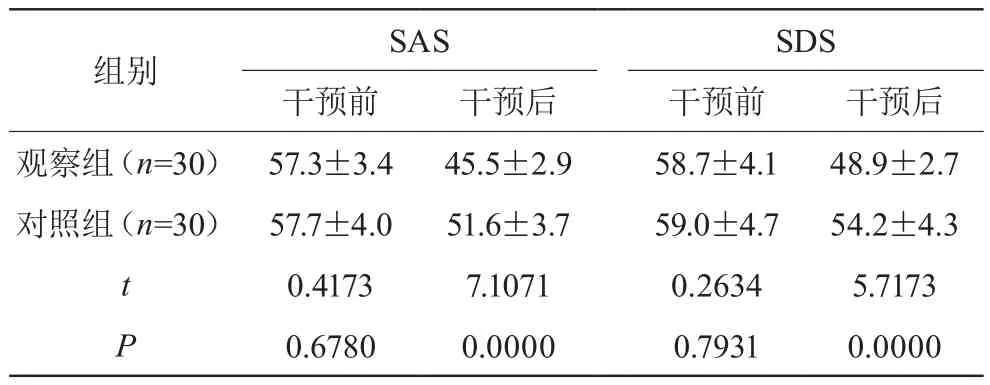

调查显示,两组干预前SAS、SDS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组干预后SAS、SDS评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组干预前、后心理状态评分比较(±s,分)

表1 两组干预前、后心理状态评分比较(±s,分)

组别 SAS SDS干预前 干预后 干预前 干预后观察组(n=30) 57.3±3.4 45.5±2.9 58.7±4.1 48.9±2.7对照组(n=30) 57.7±4.0 51.6±3.7 59.0±4.7 54.2±4.3 t 0.4173 7.1071 0.2634 5.7173 P 0.6780 0.0000 0.7931 0.0000

2.2 两组患者护理满意率对比

调查显示,观察组完全满意24例、部分满意5例、不满意1例,满意率96.67%;对照组完全满意20例、部分满意6例、不满意4例,满意率86.67%;观察组满意率高于对照组,差异有统计学意义(x2=6.5478,P=0.0105)。

3 讨 论

Ⅱ型糖尿病合并肺结核患者多会由于疾病本身对健康和生活质量的影响加之对治疗效果的担忧等因素而出现各种不同程度的不良情绪[2];加之患者以中老年人居多,基础医学理论知识相对薄弱,更容易出现治疗依从性差等情况[3]。积极心理学理论下的心理干预方法是通过对负性情绪因素的预见性干预给予患者指导,帮助患者树立信心进而达到提升治疗依从性的目的。另一方面,心理干预也为护患之间的沟通交流创造了平台,能够让患者更为真切的感受到医护人员的良苦用心,从侧面上推动了良好护患关系建立[4]。从本次研究结果的数据对比来看,观察组干预后的心理状态评分及护理满意率均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),提示了心理干预的积极效果。

综上所述,我们得出结论:将积极心理学理论运用于Ⅱ型糖尿病合并肺结核患者的护理中,可有效改善患者的不良情绪,值得在临床中借鉴并推广。