建筑的“弹性”

——ISO国际标准技术报告《建筑与土木工程的弹性》编制思考

2018-11-02贺静黄献明陈安宋婕魏素巍夏伟叶凌HEJingHUANGXianmingCHENAnSONGJieWEISuweiXIAWeiYELing

贺静 黄献明 陈安 宋婕 魏素巍 夏伟 叶凌 / HE Jing, HUANG Xianming, CHEN An, SONG Jie, WEI Suwei, XIA Wei, YE Ling

《建筑和土木工程的弹性》(TR22845,Resilience of Buildings and Civil Engineering Works)技术报告(Technical Report,简称TR)是国际标准化组织(International Organization for Standardization,简称ISO)“建筑和土木工程的弹性”工作组(TC59/WG4)的首个工作项目,自2017年7月起由中国建筑标准设计研究院为工作组召集成员以及技术报告项目负责人,联合工作组内清华大学建筑设计研究院、中国科学院科技战略咨询研究院、中国建筑科学研究院3个机构中6位中国专家组成核心编制团队。技术报告通过收集、整理全球相关领域发展状况、研究资料,梳理出与“建筑和土木工程的弹性”相关的已有研究信息及其理论框架,作为日后编制“弹性”系列国际标准的基础依据。此项工作可视为我国建筑领域国际标准编制工作的前沿探索,是相关基础理论研究成果向国际标准转化的积极尝试。

1 编制目的和工作思路

1.1 ISO国际标准技术报告

《建筑与土木工程的弹性》技术报告是ISO国际标准化组织六类可交付成果出版物中的一种,是国际标准编制过程中的基础性工作,通过对相关领域已有成果、论文等资料的全面系统收集和梳理提炼,为该领域的技术发展和标准编制工作提供更为便捷的参考资料索引。《ISO/IEC导则第1部分——ISO补充部分合订本》(ISO/IEC Directives, Part 1,Consolidated ISO Supplement—Procedures specific to ISO)对技术报告编写内容有明确的规定,即“可能包括对国家机构进行调查所获得的数据、有关其他国际组织工作的数据、与国家机构标准有关涉及特定主题最新情况的数据等”。有些技术报告成果日后转化为相关标准,如ISO标准6707-3《建筑与土木工程——词汇第3部分:可持续发展》(Buildings and civil engineering works-Vocabulary-Part3: Sustainability terms),即在2013年出版的ISO技术报告21932《建筑与土木工程的可持续性:术语回顾》(Sustainability in buildings and civil engineering works: A review of terminology)基础上转化而来。

1.2 “建筑和土木工程的弹性”与国际标准化

“建筑和土木工程的弹性”是指建筑和土木工程面对重大灾害影响时的抵御、恢复、适应等反应能力,是近年来国际社会十分关注的政治理念和社会热点问题,是继“可持续发展”后又一得到世界性关注的共识问题。2015年,ISO/TC59在向技术管理委员会(Technical Management Board,简称TMB)提交的《“弹性”和国际标准化》提案中指出,“‘弹性’已作为专用术语被纳入政治议程,在全球人道主义问题上正在替代 ‘可持续发展’一词,在灾害风险管理方面正在取代‘减灾’一词”①。“弹性”理念长期以来被作为一种政治议程,而将其落实到技术层面,则需要建立二者之间的“媒介”。ISO作为统一协调全球不同部门的国际标准化组织,将有可能统一解释“建筑和土木工程的弹性”这一术语,建立框架并逐步制定相关标准,以国际标准为媒介积极促进“弹性”理念落实到技术范畴。

1.3 技术报告的工作路线

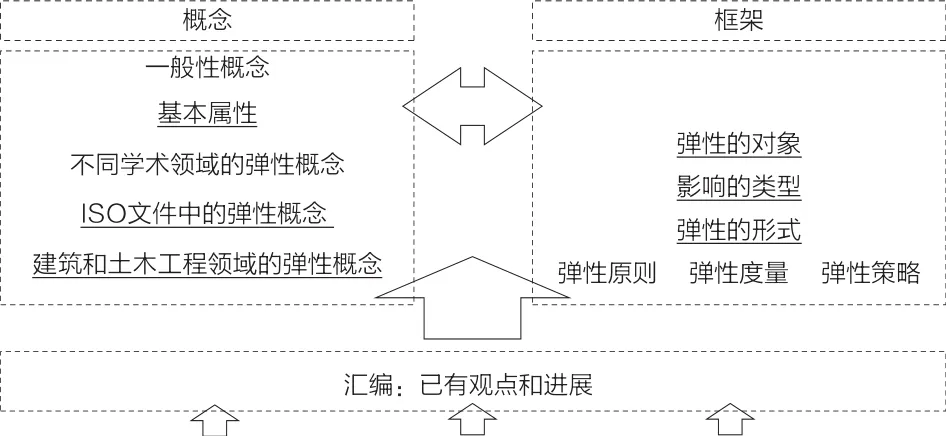

《建筑和土木工程的弹性》技术报告采用“海绵式”工作路线,在对全球相关领域“已有观点和进展”等信息的吸收、整理基础上,对“弹性”概念进行框架性提炼(图1)。首先对已有“弹性”概念和描述进行汇总,包括基本概念、不同学术领域曾出现的“弹性”概念、ISO标准中已有的相关“弹性”定义、建筑和土木工程领域提及的“弹性”定义等;进而建立“建筑和土木工程的弹性”框架,包括明确“弹性”对象分类,梳理“弹性”所应对的不同灾害影响类型,并针对不同影响类型整理其“弹性”的原则、度量和策略。

2 建筑的“弹性”

2.1 背景

建筑“弹性”要应对的灾害影响与人类生活方式的改变高度相关。全球城市化发展引发了人类定居点的不断扩张,对建设的无限欲望和面对自然威胁的脆弱性,共同加剧了遭受自然灾害的频度。人类定居点越来越接近甚至置身于灾害威胁之中,仅靠“选址”已不能满足降低灾害影响的需求,灾害管理需要从“躲避”转向“适应”。

2.1.1 全球气候变化加剧自然灾害的威胁

社会生活方式的改变引发了全球气候变化,而气候变化又导致了自然灾害的不断加剧,并且直接作用于人类社会。联合国(2015)《2015~2030年仙台减少灾害风险框架》指出,2005~2015年,全球灾害不断发生并造成严重损失,使得70多万人丧生、140多万人受伤和大约2300万人无家可归。灾害严重阻碍了实现可持续发展的进程,其中许多灾害因气候变化而变得更为严重,其频率和强度也越来越高②。政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,简称IPCC)2012年特别报告《管理极端事件和灾害风险以推进气候变化适应》(Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation,简称SREX)研究显示,21世纪全球极端高温天气的频率和幅度将增加,20世纪大部分地区20年一遇的极端高温事件,到21世纪末可能变成5年或2年一遇;大部分地区强降雨的发生频率或占总降水量的比例可能增加,到21世纪末许多地区20世纪20年一遇的最大降水日,可能变成15年一遇或5年一遇。

近几十年来,随着“抗震”措施被列入世界多个国家的建筑法规,地震导致的生命丧失和经济损失数量已有明显下降,但其他多数灾害类型仍缺乏有效的“弹性”策略和技术。面对不断加剧的灾害影响,一些建筑师开始从灾害中不断总结教训,尝试针对洪水、飓风等灾害进行“弹性”设计。例如,美国建筑师在设计波士顿斯普鲁德康复医院时,将重要的设备系统设置于建筑顶层而不是地下室,以确保其在洪水或风暴潮来临时仍能保持正常运行③。美国密歇根大学和美国绿色建筑委员会(the U.S. Green Building Council,简称USGBC)的研究报告《绿色建筑与气候弹性:理解影响和准备变化的条件》提出了一整套应对美国不同地区气候变化的“弹性”策略,并量化评估各策略应对气候变化的能力,帮助引导建筑设计方、建造方和使用方将“弹性”原则纳入项目建设全过程④。

2.1.2 生活方式复杂性加大系统的脆弱性

社会生活方式的改变越发依赖于更长的水、能源、网络等供应链,全球定居点间的互相关联也引发了更多连带的灾难影响。复杂性的变化加大了系统生存的脆弱性,促使了从“复杂”到“弹性”的思维转变。例如,现代建筑室内环境营造过度依赖电力支撑的人工照明和空调系统,当洪水或地震造成电力中断时,抑或一次普通的“停电”,一座全玻璃幕墙的办公楼可能很快变成一个烤箱⑤;“非典”等流行病发生时,封闭式集中空调系统则严重加速了疾病的传播。人们逐渐意识到,依赖复杂人工设备的现代建筑往往比老房子更容易受到过度伤害。因此,需要温故知新,从“对抗”自然转向“亲近”自然,如设计在灾害发生时可以不依靠用能设备而实现自然通风、采光、降温的“弹性”建筑空间等。

另外,由于近年来恐怖袭击不断发生,一些国家已开始设置相应的建筑“弹性”策略和法规。英国曼彻斯特在经历爱尔兰共和军1996年炸弹袭击后,将“安全”要素纳入重建规划中,包括设置可伸缩钢护柱、防轰炸垃圾箱和监控系统等⑥。美国商务部国家标准技术研究所(National Institute of Standard and Technology,简称NIST)制定了“阻止和降低潜在恐怖分子袭击影响”的强制性建筑设计规范,包括限制建筑入口数量、拆除一层窗户、禁设地下停车场等。

2.2 基本定义

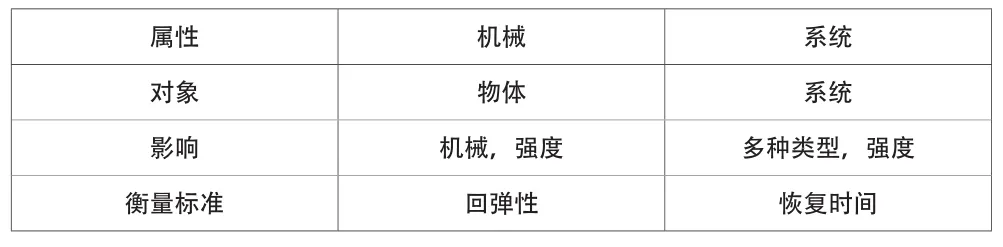

“弹性”一词由拉丁语“resilio”转变而来,意为“弹回”,被广泛应用于心理学、环境学、经济学、减灾、城市规划等众多领域。2014版《牛津词典》中将“弹性”描述为两层含义,分别为“物质或物体弹回原形的一种能力”和“从困境中快速恢复的一种能力”。第一层含义是指物理对象的“机械属性”,即机械回弹性;第二层含义则针对个体或系统的“系统属性”,描述其受到损害和影响后及时恢复功能的能力。乔治 ·R.沃克(George R. Walker)认为,这两种含义针对不同物体,其“弹性”描述方法有所不同(表1):对“机械属性”而言,“弹性”定义包括对象的物理性质和影响的力学强度,以“回弹性”来衡量其水平;对于“系统属性”,“弹性”定义则包括对象的功能特性和影响的类型与强度,以“恢复时间”来衡量其水平⑦。

图1 《建筑和土木工程的弹性》技术报告工作路线

建筑“弹性”通常指“系统属性”。联合国国际减灾战略署(the United Nations Office for Disaster Risk Reduction,简称UNISDR)将“弹性”定义为“系统、社区或社会面对危险时,能够及时有效地抵御、吸收、适应危险影响并从中恢复的能力,包括对其基本结构和功能的保护与恢复”。建筑的“弹性”对象不仅局限于单体,更多考虑单体对所在社区、区域等系统的“弹性”贡献。例如,建筑“弹性”要求结构设计具有足够冗余,以支撑灾后社区功能的延续,而不仅仅满足于单体建筑震后“不倒”。2011年新西兰基督城灾后重建即说明了这个问题:地震发生后,虽然大量建筑没有坍塌,却因没有足够的结构冗余,无法继续使用而几乎全部被拆除⑧。

2.3 概念辨析

2.3.1 “弹性”与“应急”

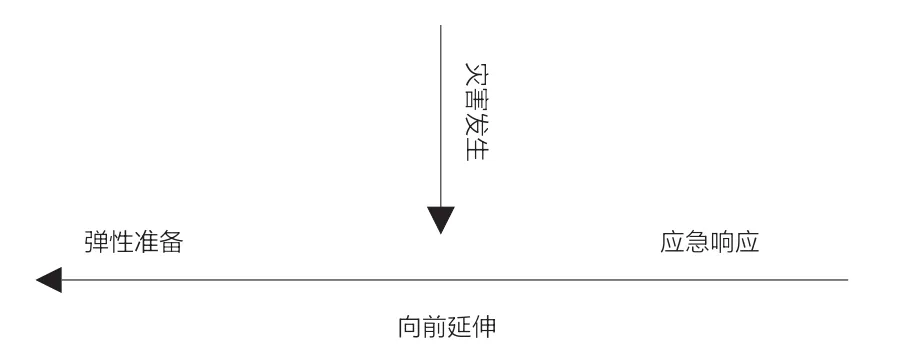

“弹性”概念不同于灾害风险管理中的“应急”。“应急”指从风险识别到灾害完全恢复的全过程,其中“应急响应”是最核心的部分,而“弹性”则是在灾害发生前的建设阶段做出增强潜在不利影响应变能力的“准备”(图2)。例如,地震发生后的处置救援、恢复重建等,是“应急”,而建筑物建造时的抗震、减震等措施,即为“弹性”。近年来全球灾难性事件发生的频率显著增加,巨大的社会经济损失促使了灾害管理理念的转变,即从灾后“应急”反应,扩展到灾前“弹性”准备。2004年联合国国际减灾战略提出的“灾害风险管理行动”4个阶段中,将“预防和减轻行动”列为第一阶段。国际建筑与建设研究与创新理事会(International Council for Research and Innovation in Building and Construction,简称CIB)在《灾害和建筑环境研究路线图》中也明确指出,“应在建筑环境的设计、建造和维护过程中纳入灾害风险减低策略和措施,使其更加适应自然灾害和人为威胁的影响”。

表1 “弹性”的两种含义(George R. Walker,2016)

图2 “弹性”与“应急”

图3 建筑与自然的“慎重利用”和“弹性适应”关系

“弹性”与“应急”的不同表现在以下3个方面:(1)从时间上看,“应急”偏重于“灾害发生后”进行的救援、恢复、重建等活动,“弹性”则要求在“灾害发生前”的建设阶段即做好准备;(2)从对象上看,“应急”以具有高度不确定性的突发事件为对象,在信息不完全的情况下对其产生作用,“弹性”则以特定的建筑物或组织、环境为对象,如针对可能发生的自然和人为灾害影响做出应对建设措施;(3)从内容上看,“应急”更偏重于体制构建、资源管理、信息搜集处理等突发事件应对过程中“人”的行为,“弹性”则更加注重提高灾害抵御和适应能力的建筑设计、建造等“物”的状态。

随着“弹性”概念在灾害领域的不断扩展,“应急”与“弹性”的联系日益紧密。现代“应急”的全生命周期管理是从事件的孕育到发生发展过程中通过采取一系列策略,以便对风险和损失进行减缓。而“弹性”同样是对可能造成的扰动提出减缓策略。虽然作用对象和内容不尽相同,但两者的最终目的都是为了降低灾害潜在的或已造成的损失,尽快恢复平稳状态。从某种程度上讲,“弹性”是“应急”的基础,建筑的“弹性”支撑灾害发生后建筑系统的“应急”表现能力,两者之间存在相关性。

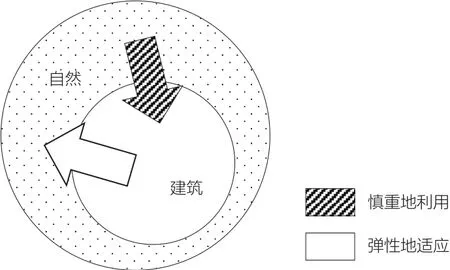

2.3.2 “弹性”与“绿色”

目前“弹性”在越来越多的国际组织、政府间、学科研究领域中引起共鸣,但在建筑业的重视程度还有待提高,尚未形成成熟的标准和技术体系,仅有少量“弹性”原则和策略出现在绿色建筑标准中。如果“绿色”被定义为“人与自然和谐共生”的一种关系(图3),那么,目前的“绿色建筑”仍偏重于降低建筑活动对自然环境的影响,即重视“利用”自然的“慎重态度”,而对如何以“弹性方式”去“适应”灾害风险则关注较少。

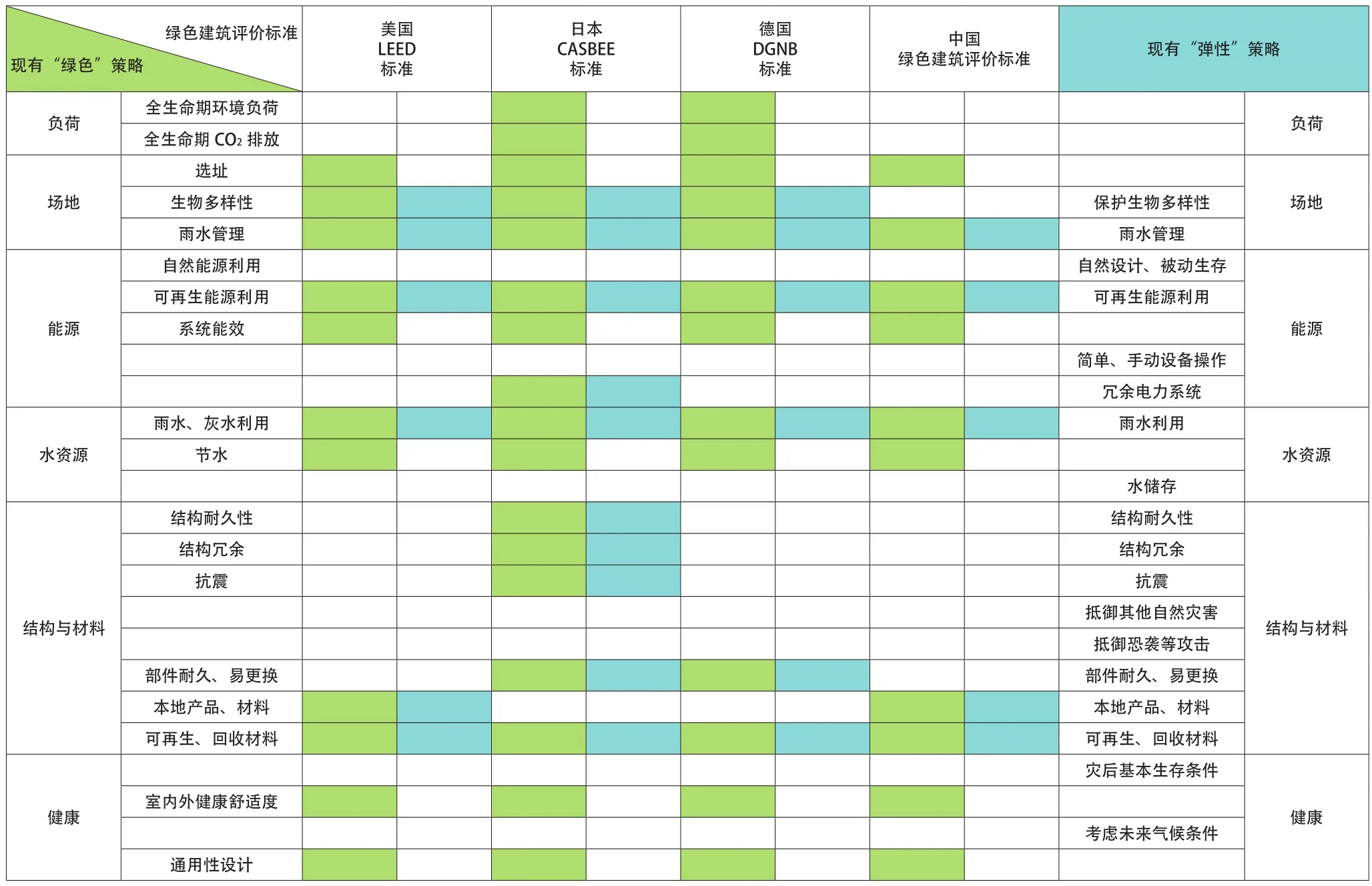

对比现有的美国LEED(Leadership in Energy and Environmental Design,能源与环境设计先锋)认证体系、日本CASBEE(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency,建筑物综合环境性能评价体系)、德国DGNB(可持续建筑评估体系,德语Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)、中国绿色建筑评价标准中,以及已收集到的“弹性”策略(表2),可以看出目前“绿色”和“弹性”存在一些“视角”上的差异。例如,(1)对于“以人为本”,现有“绿色”更多注重建筑室内外环境的健康舒适度,较少关注提高灾害威胁时的生存能力问题;(2)对于主体结构,“弹性”更重视其耐久性和可靠性,目前的“绿色”标准中提及不多,即使是日本标准强调了耐久性和抗震要求,但尚无洪水、风暴、极端气候等其他灾害的应对策略;(3)对于能源和建材,现有“绿色”标准非常关注如何“节约”,即“节能”和“节材”,而“弹性”则强调“冗余”,即考虑必要的结构储备和电力系统冗余;(4)对于建筑用能方式,现有“绿色”非常重视用能设备的“能效”提升,对“自然设计”关注较少,而“弹性”策略则非常重视以“自然设计”满足“被动生存”需要,即在灾后建筑能够很好地实现自然通风、采光,避免因设备系统中断而影响基本生存需要。

表2 现有建筑“绿色”“弹性”典型策略比对

3 总结与建议

综上,建筑业作为目前全球经济活动中对气候变化负面“贡献”最大的行业,既要反思“工业文明”过度消耗资源的惯性方式,尽量降低其对气候变化的影响,还要以更加“弹性”的思维,创造性地解决、适应“发展与灾害”之间的矛盾,学会和已经变化了的环境“相处”。

鉴于自然和人为灾害的残酷性,突破、提高建筑的“弹性”能力,比改进“建造和使用方式”将更加困难、更具挑战。因此,提出如下建议:

(1)在现有“绿色”理念基础上,将其外延和内涵进一步扩展,遵循“尊重自然、顺应自然”的“生态文明”思维方式,将“弹性”理念纳入“绿色”范畴,从“利用”和“适应”两个角度,支撑“人、建筑、自然”之间的友好关系。

(2)积极促进学科交叉融合,建筑学应与地理信息、大数据、灾害应急等学科领域进行广泛合作,在更大范围建立建筑“灾害大数据平台”,并逐步探索、梳理针对灾害影响、弹性度量等的量化评价方法,构建与之相对应的建筑“弹性”建设标准体系。

(3)积极研究并构建应对各类型灾害影响的建筑“弹性”关键技术体系,发挥人工智能、机器人等前沿“新科技”的支点作用,推动“弹性”从“理念”落地到技术层面,有效发挥其在“建设包容、安全、有风险抵御能力和可持续的城市及人类住区”可持续发展目标(Sustainable Development Goals,SDGs)中的重要支撑作用。

注释

① ISO/TC59. Proposal on resilience from TC59 to TMB (N1175) [R].2015.

② 联合国减灾战略署. 2015-2030年仙台减少灾害风险框架[R]. 2015.

③Jill Fehrenbacher. Resilient Design: Is Resilience the New Sustainability? [R]. 2013.

④University of Michigan, U.S. Green Building Council. Green Building and Climate Resilience: Understanding Impacts and Preparing for Changing Conditions[R]. 2011.

⑤Jill Fehrenbacher. Resilient Design: Is Resilience the New Sustainability? [R]. 2013.

⑥J. Coaffee, L. Bosher. Integrating Counter-terrorist Resilience into Sustainability[J]. Urban Design and Planning, 2008,161(02).

⑦George R. Walker. Resilience and the Built Environment[R].2016.

⑧ 同⑦