BIM+VR与建筑设计思维交互的耦合度评价及应用建议

——以高校建筑设计教学为例

2018-11-02张若曦张乐敏王鹏宇ZHANGRuoxiZHANGLeminWANGPengyu

张若曦 张乐敏 王鹏宇/ ZHANG Ruoxi, ZHANG Lemin, WANG Pengyu

近年来,随着科技的进步,建筑信息模型(Building Information Modeling,简称BIM)技术与虚拟现实(Virtual Reality,简称VR)技术快速更迭,在促进建筑空间认知和设计信息交互上优势明显,因此均对建筑设计领域的发展产生了积极作用。目前,BIM+VR技术在建筑设计领域得到了广泛的关注,BIM逐步成为在建造过程全产业链中传递、重组和维护建筑信息的重要平台,而其在设计沟通中存在的不足,则可通过VR技术的空间可视化及虚拟体验优势来弥补。因此,BIM与VR技术的结合将极大地提高建筑设计过程的信息交互效率,增强实际沟通效果。

本研究以厦门大学BIM+VR技术辅助建筑设计教学应用为例,通过分析技术系统与建筑设计思维的关联耦合度,剖析BIM+VR技术能够实现建筑设计和教学领域信息交互的深层原因,进而做出评价并提出应用建议,以促进该技术在建筑设计和教学领域的应用及未来技术系统平台的研发。

1 文献综述

1.1 BIM+VR技术的建筑应用

VR技术兴起于1960、1970年代,1990年代开始迅速发展,在多个领域解决了一些普遍性的重大应用需求,如模拟训练、工业设计、交互体验等,在理论与应用两方面都取得了很大的进展。目前,在建筑设计领域,VR技术能够改变传统的设计信息交互方式已成为共识,建筑师通过在生成的VR三维建筑空间里进行建模与分析,可以使设计方案迅速实现最优化。在此基础上结合的BIM+VR技术,一定程度上将进一步加快建筑设计交互的速度,极大地降低沟通成本,有效地提高沟通效率。目前,BIM+VR技术在建筑设计领域的应用主要包括辅助建筑营造设计和辅助建筑设计教学。

在辅助建筑空间营造方面,近年来学者研究了BIM与VR技术对建筑空间设计的影响(刘基荣,2004;季景涛 等,2014),提出VR应该结合BIM进行建模和实时体验(刘石 等,2016),并指出VR技术可促进建筑方案的优化创新(慈舒峰,2016)。在辅助建筑教学方面,目前国内多所知名建筑院校均建立了虚拟实验室或BIM结合VR的教学培养体系。例如:同济大学以数字化的虚拟仿真技术与互联网技术构筑在线虚拟仿真实验教学资源(孙澄宇 等,2015);天津大学开展了BIM结合VR设计的教学研究实践,提出建立完整综合的虚拟现实技术设计体系(白雪海 等,2015);哈尔滨工业大学探索了基于BIM的多专业协同建筑设计教学模式(韩锐 等,2017)。

1.2 BIM+VR系统平台发展

目前,VR技术在理论与应用两方面都取得了很大的进展,VR开发平台与支撑环境和VR应用等是目前主要的研究对象(赵沁平,2009)。由于早年的VR技术受到软硬件的限制,在建筑设计领域的应用有限,无法从真正意义上实现与建筑设计全过程的结合,包括利用BIM模型生成VR模拟。其原因是,早年的VR系统是基于Unity、Unreal和Valve等游戏引擎架构而成,模型导入、场景渲染及生成仿真模型的流程较为繁杂,普遍存在交互性不好、场景真实感不强,虚拟场景数据量大、显示不流畅等问题(陈瑾怡,2012),建筑设计人员难以直接操作。

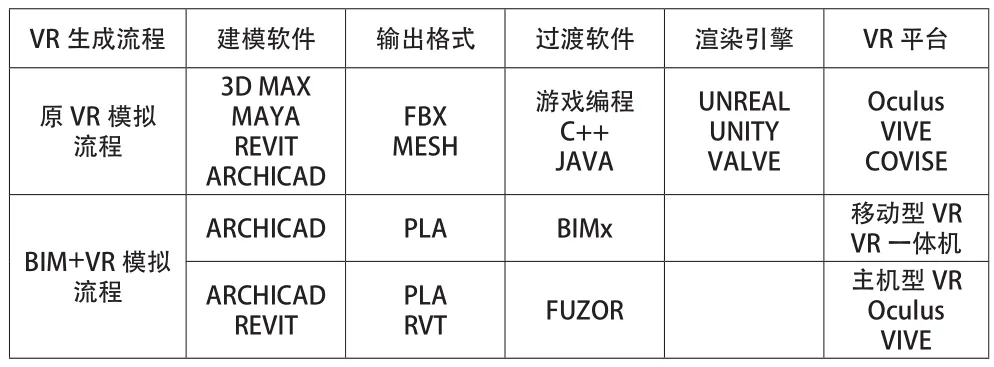

随着技术的进步,近年来开发的BIM+VR技术系统,极大地简化了BIM模型生成VR场景的过程,并与建筑设计思维的信息交互产生耦合(表1)。目前较成熟的系统有两类:一类是移动型VR系统(Mobile VR,简称MVR),例如由Archicad公司开发的BIMx软件平台;另一类是主机型VR系统(Person Computer VR,简称PCVR),例如由Fuzor开发的VR引擎平台。这两个平台对于建筑设计过程中的信息交互沟通均产生了积极影响,也是本研究进行耦合度评价所选用的系统平台。此外,还有不少国内外厂商和研究机构的VR系统开发也取得了较好的效果,例如国外的IrisVR、ArchiSpace、Lnh Studio、VR-Architecture、Oneiros,以及国内的光辉城市MARS、曼恒G-magic等,这些软件在很大程度上简化了建筑VR的生成流程。目前,上述VR系统还不能直接支持BIM的模型仿真。

2 建筑设计过程中的信息交互与设计思维

2.1 建筑设计过程中信息交互的发展

建筑设计的过程既是不断解决问题的过程,也是信息不断传递和重组的过程。基于信息交互的视野,建筑设计过程的发展历程可分为3个阶段(张乐敏,2008)。

第一阶段是基于实地实物,即建筑师直接对应实物。在文艺复兴以前,西方的建筑设计者大多由艺术家或工匠兼任,尚未形成专门的建筑师职业,该阶段的建筑设计者是在建造实地上进行建筑设计,其建筑设计过程是与实物进行信息传递与重组的过程。

第二阶段是基于抽象图纸和模型,即建筑师通过设计符号、模型等与实物进行信息交互。在15世纪初的文艺复兴初期,建筑设计成为专门的工种,为了向工匠和他人传递设计信息,建筑师利用设计符号、模型等专业的建筑设计表达信息,这些信息成为实物的载体。

第三阶段是基于虚拟现场,即建筑师通过数字化的设计图标符号、模型等与实物进行信息交互。随着数字化信息技术的迅猛发展,其在建筑设计中也开始大量应用,数字设计逐渐代替传统设计来表达信息,成为实物的载体。特别是BIM和VR技术的出现,使得建筑师可以建立一个虚拟的建筑现场,建筑设计全产业链上各工种可以便捷地沟通协调,对未来建筑设计的发展将产生深远的影响。

表1 建筑领域VR平台模拟生成流程汇总

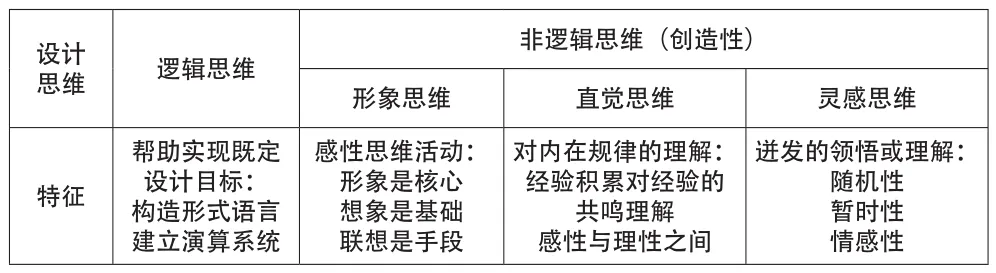

表2 建筑设计思维特征总结

2.2 建筑设计过程中的设计思维分析

建筑设计的过程也是建筑师设计思维的过程,基于设计中特殊的理性与感性主导,本文将其分为逻辑思维与非逻辑思维(表2)。

逻辑思维是指符合形式逻辑要求的思考方式,其主要特征是构造形式语言,建立演算系统。因为建筑设计普遍具有强烈的目的性,其最终的结果需要“必然的得出”(王振文,2012),这使得逻辑思维成为建筑设计中非常重要的理性工具,对于实现建筑设计目标来说意义重大。

非逻辑思维指直觉、灵感、想象等思维活动,心理学研究认为其在建筑设计的关键创造阶段起着决定性作用,其突破与重构是创造力的重要源泉(李振烈 等,2002)。在建筑设计中,当靠逻辑思维无法完成时,就需要借助形象、直觉和灵感思维三者来发挥作用。其一形象思维,由于建筑设计所创造的成果是具象的,因此想象一般都有一定的形象特征,这使得形象思维在建筑设计中发挥了举足轻重的作用(莫天伟,1985)。其二直觉思维,这是对问题内在规律的深刻理解,即当经验积累到一定程度时,在理性与感性之间产生思维贯通的一种顿悟式理解,爱因斯坦认为这是“对经验的共鸣理解”(姜成林,1992)。其三灵感思维,是因创造力突然达到超水平发挥,而瞬间形成的一种特定的心理状态,借助直觉启示所猝然迸发的一种领悟或理解的思维形式(杨佰才 等,2013)。

3 研究设计

在建筑设计过程中,设计思维往往会经历从抽象、模糊到逐步具象、清晰的转变过程,该规律自建筑设计启蒙就已经开始凸显,在高校教学中表现得尤为明显,因此本研究以此为出发点展开实验设计。

3.1 研究框架

基于对建筑师在建筑设计过程中的共性思维模式分析,以及BIM+VR技术交互的相关研究,研究通过实验设计,让不同年级的建筑设计组在教学过程中利用BIM+VR技术进行辅助教学,通过实验观察,分析该技术对建筑设计思维的影响。研究分年级各选取一个样本组,由于同一年级的学生其专业程度较为一致,相同的设计课题需解决的问题也较为接近,因此可形成样本群;而低年级到高年级的学生亦代表了专业程度由低到高,有利于研究的比较分析。此外,通过课程指导老师的参与及访谈反馈,可以跟踪学生设计思维的发展变化,因此本研究的实验设计有利于进行BIM+VR技术与建筑设计思维交互耦合度的深入研究。

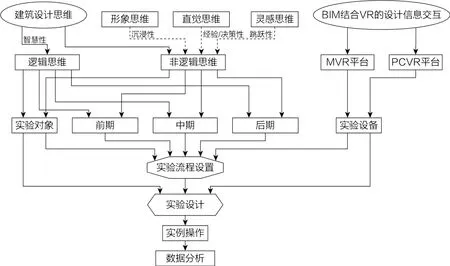

本研究将建筑设计的逻辑思维交互和非逻辑思维交互细分为4个方面,其中,逻辑思维交互是针对智慧化解决复杂设计目标的交互能力,如解决建筑采光、照明、通风、安全疏散等技术性问题时的表现;其次是非逻辑思维交互,包括形象思维对应沉浸体验感、直觉思维对应设计经验的积累和用直觉进行的快速设计决策,以及灵感思维对应灵感闪现时的灵活捕捉。具体研究框架如图1所示。

3.2 研究对象

本研究随机从厦门大学建筑学专业二至五年级中分别抽取了一个设计教学组样本,每组样本由11~18名学生和2名指导老师组成。经过对样本数据进行有效性筛选,最终选取了53位学生(其中21名男生和32名女生)和8位指导老师的数据进行最终分析。其中,学生年龄为17~25岁,平均年龄为20.3岁(标准差2.8),指导老师年龄为35~53岁(标准差4.3)。

3.3 实验设备

实验在PCVR、MVR两类VR平台设备中各选用一组比较典型的代表性设备。PCVR系统由HTC-VIVE头盔、主机和操作手柄构成,配套虚拟渲染引擎为Fuzor。MVR系统由移动式头盔、Galaxy显示手机和蓝牙手柄组成,配套虚拟渲染引擎为BIMx。

3.4 研究流程设置

实验配合建筑设计教学过程分为前期、中期和后期3个阶段进行,基于PCVR、MVR两组VR平台设备分别进行测试,每次实验体验时长为3~5min。体验结束后,从学生与指导老师两个角度分别进行问卷调查及访谈,重点对教学过程中学生的逻辑思维及非逻辑思维中的形象思维、直觉思维和灵感思维这4种模式的交互情况进行系统调研。与之对应的实验评价内容共5项,包括智慧性、沉浸性、经验性、决策性和灵活性,最终进行打分评价与数据统计分析,每项最高5分,最低1分。

4 实验数据分析

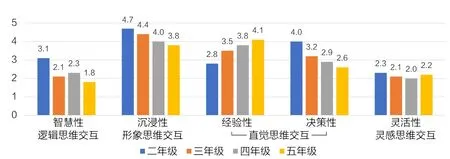

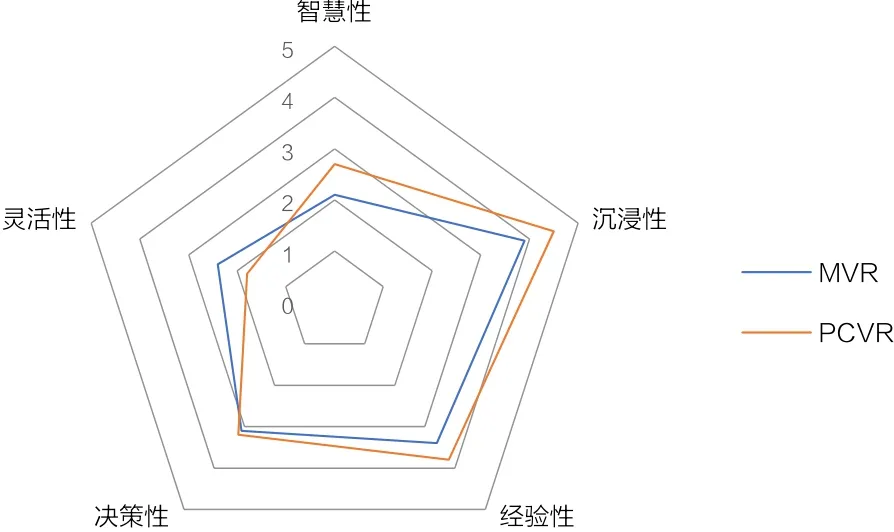

研究基于样本问卷统计数据,以建筑设计思维交互耦合度相关的5项指标,即智慧性、沉浸性、经验性、决策性和灵活性,进行簇群分析。对各年级教学组的样本数据进行归类加权平均,得到最终数值进行可视化分析,在生成的簇群图上可明显发现设计思维交互的规律(图2)。

4.1 逻辑思维的交互

从簇群分析图中可见,逻辑思维交互在5个子项中耦合度总体偏低,综合平均值为2.4(满分5分),仅高于最低的灵感思维交互(平均值为2.1),同时随着学生专业程度的提高其交互性呈现下降趋势。其原因是,逻辑思维在交互中强调逻辑推理,在建筑设计中主要体现在对复杂问题的处理上,比如需要进行智慧运算化处理的各类技术问题。在建筑设计本科教学中,对于处理技术问题的训练呈逐年增强的趋势,低年级学生面对的技术问题相对较容易,通常如建筑日照、通风及高程等,这时现有的BIM+VR技术比较容易发挥作用。而在高年级时,学生需要更多地关注并解决一些复杂的社会空间问题,如空间行为、社会经济等,从研究数据上可以发现,该区块的应用交互偏弱。综合可见,现有的BIM+VR技术对于加强设计逻辑思维的帮助还很有限,甚至有指导老师反映学生容易陷入软件逻辑,并不能很好地促进逻辑分析,因此该技术系统在这方面还有很大的拓展空间。

4.2 非逻辑思维的交互

根据数据统计分析,非逻辑思维中的形象思维、直觉思维和灵感思维交互评价平均值依次为4.2、3.4和2.1,可见BIM+VR技术对于提高形象思维的交互作用,而对于促进灵感思维的交互作用并不理想。从簇群分析图可见,沉浸性与决策性数值变化随学生专业程度的提高而下降,而经验性数值的变化趋势则恰好相反,此外,灵活性数值变化与学生专业程度的耦合度却不大。

4.2.1 基于形象思维的信息交互耦合度最高

图1 研究框架

图2 基于BIM+VR的建筑设计思维的交互簇群

在提高形象思维交互方面,BIM+VR技术受到学生和老师的一致好评,可有效降低抽象思维难度,同时提高空间感知体验。从簇群分析图可见,沉浸性数值随着学生专业程度的提高而下降,这是因为低年级学生的空间想象能力不足,而VR技术可以很好地弥补这一弱点,但随着专业能力的提高,高年级学生对该方面的需求会相对降低。在访谈中,指导老师提出,以往一些需要老师指导讲解的抽象的建筑空间问题,现在学生借助该技术能实现自主发现、认识并解决;而学生则认为,该技术有助于他们更好地理解抽象、模糊的设计问题,与老师的沟通也更容易。

4.2.2 基于直觉思维的信息交互耦合度次之

直觉思维交互的平均值为3.4,单从数据看其影响力一般,但在访谈中,有高年级学生反馈,使用BIM+VR系统后其直觉思维有了很大改善。在实验设计时,因为该系统解放了原本形象思维需额外消耗的脑力,使他们能够更专注于应用直觉思维进行设计,同时通过该系统也更容易积累设计经验。从簇群图上可以看到,经验性数值变化与专业程度明显呈正比。分析发现,经过专业训练的高年级学生更容易从BIM+VR系统空间体验中获取所需要的经验,从而提高直觉思维,相比而言,低年级学生缺乏该项能力。与此同时,在簇群图上,决策性变化与专业程度却成反比。经分析发现,这是由学生的专业决策需求决定的,学生年级越高对系统专业决策的需求越大,所以高年级同学在该区块的分值偏低。同时在访谈中了解到,大家普遍认为研究所采用的两套BIM+VR系统互动性均不足,不能对设计决策起到较大的促进作用,同时建议系统增加多方案对比的功能,以便更好地帮助设计者做出决策,进一步促进直觉思维的交互。

4.2.3 基于灵感思维的信息交互耦合度较低

灵感思维交互的平均值为2.1,是最低值,且从簇群图上发现各年级的数值比较接近,这反映大家的看法比较一致。在访谈中发现,大家认为研究所采用的两套系统均不适合灵感思维的发挥,交互灵活性方面都较差。他们表示,PCVR系统的软件和硬体上过于繁琐,而MVR系统对硬件要求低这点比较有优势,但软件方面在交互中还不太好控制。因为灵感思维出现的时间很短,稍纵即逝,所以能开发出快速捕捉到灵感思维BIM+VR系统显得颇具意义,而目前的系统则在软硬件的便携灵活性方面还需进一步改善(图3)。

4.3 BIM+VR系统的优缺点和潜能

根据样本问卷和访谈综合分析发现,BIM+VR系统与建筑设计思维的信息交互特性具有一定的耦合性,耦合度由高到低依次为形象思维、直觉思维、逻辑思维和灵感思维。其中,在形象思维、直觉思维方面的耦合度较高,但在逻辑思维和灵感思维方面的耦合度则表现一般,系统的应用开发还有很大的空间和潜力(表3)。

4.3.1 与逻辑思维耦合的评价与建议

图3 MVR与PCVR的交互性能对比雷达图

表3 BIM结合VR对建筑设计思维的影响

虽然BIM+VR技术能更直观地辅助解决许多复杂的技术问题,但是研究发现,BIM和VR技术的软件逻辑与设计思维逻辑并没有很好地耦合。高年级老师和学生认为,现有的BIM+VR技术只能简单地模拟分析一些日照、采光和通风问题,而建筑设计人员凭借传统专业知识就能够很好地处理这些问题,用新方法设计反而费时费力,有种杀鸡用牛刀的感觉;同时也指出,建筑设计中要处理的技术问题远不止这些,建议面向建筑设计过程开发一些辅助智慧运算化处理各类技术问题的智慧型工具包,如辅助人与环境的互动操作和针对各类空间行为的辅助分析等。研究还发现,现有的BIM+VR技术应用在建筑设计的方案阶段并不能发挥很大的辅助作用,反而软件逻辑会成为一种束缚。研究建议,需要依靠新的BIM技术开发才能较好地解决这个问题,新技术应以建筑全生命周期的BIM链为基础,结合物联网区块链技术和AI(Artificial Intelligence,人工智能)合约技术,最后借助VR交互平台,优化辅助解决设计中的逻辑问题,从而更好地实现设计目标。

4.3.2 与形象思维耦合的评价与建议

研究发现,BIM各构件的真实性以及虚拟现实环境的沉浸性对体验者具有很大的影响。环境的真实性和沉浸性在很大程度上会降低抽象问题、复杂空间问题的解决门槛和难度。面对真实性和沉浸性不佳的系统,设计人员很容易被从现实世界中抽离出来,以至于有个别学生认为在过于封闭和寂静的虚拟世界会出现莫名的孤独感。研究建议,对虚拟环境进行二次增强,开发多人协助设计或者多人互动学习的应用场景,从而促进虚拟环境的多维感知和互动。

4.3.3 与直觉思维耦合的评价与建议

研究发现,BIM+VR技术对于激发直觉思维、积累设计经验和提高感性与理性间的设计决策具有很大作用。如果系统在对设计经验积累和类比决策上能起到更好的辅助作用,将极大地加强建筑设计人员的直觉思维。例如有指导老师认为,直觉思维对提高学生的主动学习具有很大的潜力,该技术可在一定程度上辅助并促进学生进行自学。研究建议,希望结合机器的深度学习功能,对经典建筑案例进行分析,并建立各类型的空间体验经验库,为设计人员提供积累空间体验经验的智能虚拟学习环境,同时建立类比设计决策的辅助系统,提升设计人员的判断和决策能力。

4.3.4 与灵感思维耦合的评价与建议

研究发现,虽然VR场景可通过角色和环境的转换促进灵感的产生,但是该技术操作过程较为繁琐,技术瓶颈较高,交互的灵活性方面稍显不足,因此在一定程度上限制了思维的快速跳跃和灵感思维的产生,需要研发更便捷的软件和硬件。同时研究发现,约1/4的学生和老师认为类似MVR平台在设计中比较灵活实用,这种便携式虚拟技术会是今后的发展方向,并认为需要促进虚拟和现实世界之间更多的融合,因为建筑设计人员的最终目标是改造现实世界。研究建议,未来BIM技术能实现在虚拟现实VR、增强现实AR和混合现实MR技术三者之间的灵活应用和切换,从而更好地促进灵感思维的产生和捕捉。

5 结论

本文通过文献与理论梳理,构建了BIM+VR技术与建筑设计基本思维模式的交互耦合研究框架,找出技术与逻辑思维、形象思维、直觉思维和灵感思维所对应的交互重点分别是智慧性、沉浸性、经验决策性和灵活性。研究通过实验和访谈综合分析认为,现有BIM+VR技术系统平台对于不同建筑设计思维的耦合度有明显的差异,其中与形象思维的耦合度最高,其次是直觉思维,而与逻辑思维和灵感思维的耦合度较低。最后,研究分析了现有BIM+VR平台系统在4种思维模式交互中的优势和不足,以此为基础进一步提出发掘其潜能的优化建议。

由于条件的限制,本研究仍有许多不足之处:首先实验样本数量和范围有限,使得研究缺乏全面性;其次由于该研究内容目前国内尚处在探索阶段,可借鉴的资料不够丰富,因此研究难免会有所疏忽。

总体而言,本文所选取的研究角度、尝试采用的研究方法和最终得出的评价结论及建议,具有一定的参考意义,希望对于推动基于数字技术的建筑设计教学改革,推动BIM+VR在建筑设计中的应用,以及促进新型技术系统平台的研发有所帮助。