内涵与策略

——建筑与土木工程灾害弹性设计初探

2018-11-02黄献明李涛HUANGXianmingLITao

黄献明 李涛 / HUANG Xianming, LI Tao

2005年,飓风卡特里娜(Hurricane Katrina)重创美国路易斯安那、密西西比和亚拉巴马等3个州,因建筑倒塌或市政设施破坏带来的经济损失达10亿美元(Burton et al.,2005)。

2012年,飓风桑迪(Hurricane Sandy)袭击美国东海岸,超过100万间房屋被损坏(Rice et al.,2013)。

2017年8 月,台风“天鸽”共造成广东、广西、云南、贵州、福建、湖南6省区245.9万人受灾,32人死亡或失踪,直接经济损失289.1亿人民币(中国气象局科技与气候变化司,2018)。

相关统计数据显示,未来20年内全球气象灾害出现的频率将增至目前的4倍,世界气象组织已多次提醒各国积极采取应对措施,将灾害损失降到最低程度(郭冲 等,2012)。与此相对应,作为人类活动的重要形式之一——建筑和土木工程,如何更好地应对气候变化导致的灾害性气候事件?或者如何从另一个更为积极的角度,通过更科学的建造,有效降低区域发生自然灾害的风险?对此,目前我国所开展的相关研究和实践还处于起步阶段。本文旨在从“灾害弹性”(Disaster Resilience)的内涵演化、影响维度、设计策略及其与绿色建筑的关系等角度,初步建立有关建筑灾害弹性设计的认知体系。

1 建筑环境(Built Environment)下“灾害弹性”内涵的演化

经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,简称OECD)将“灾害弹性”定义为“物体或系统在遭遇扰动时,保持其完整性的能力或趋势”(Levina et al.,2006)。

近年来,“灾害弹性”在建筑环境领域被提及得愈加频繁,首先是城市和社区层面(详细讨论可以参见李彤玥、蔡建明、景天奕等人的研究),进而延伸至更为微观的建筑层面。人们对其关注度的提升,与日益为人们体验和感受到的气候变化,以及由此带来的极端气象事件频发,密切相关。“灾害弹性”最早是与“灾害防控”紧密联系的,例如,英国国际发展部(Department for International Development,DFID)在《灾害弹性的含义》(Defining Disaster Resilience:A DFID Approach Paper)中,将“灾害弹性”定义为“系统(包括设施设备、建筑和土木工程)、社区或社会,在面对自然灾害(hazards)时所展现的及时、高效地抵御、吸纳、处置灾害的能力及自我恢复能力”。

随着人们对气候灾害问题本质的认识不断深化,“灾害弹性”的内涵也逐渐扩大。越来越多的研究(Lisa Federica,2010)表明:全球自然灾害的分布呈现明显的地区差异性——每年超过80%的自然灾害(特别是洪水、飓风和干旱)发生在亚洲地区,该地区同时也是过去30年人类活动绝对强度最大的区域。因而,人们开始倾向于认同这样的假设:对资源的无序开发、人类活动的强度(包括密度与力度)等因素,与自然灾害爆发的次数与强度,存在强烈的相关性。

联合国秘书处(UNCSD Secretariat,2012)发布的一份报告提出:气候灾害的防控是一个有关如何通过对灾害偶发因素的分析与管控,实现降低灾害风险目标的系统工程,包括回避高风险区域的建设、降低人员和财产的脆弱性、对土地和环境的精明管理,以及防灾预案等措施。通过跨部门的整合,在公共基础设施、可持续农业、卫生、教育、可持续城市化等人类活动的各个维度,全方位提高人类建筑及土木工程应对自然灾害的韧性,这是实现人类文明可持续发展目标的重要内容。

因此,建筑环境“灾害弹性”的内涵已经不再是对灾害的抵御能力及自我恢复能力——韧性,而是在深度和广度两个方向实现了拓展,深度上包括如何通过建筑环境的优化,减少气候灾害发生频率,广度上则不仅包括目标物质空间环境的优化,还包括与之相关的更大范围的设施,以及与价值观相关的理念传播、管理与维护等内容。

2 建筑环境“灾害弹性”的影响因子与设计策略构架

2.1 建筑环境“灾害弹性”的影响因子(图1)

影响建筑环境“灾害弹性”的外部要素主要来自建筑所处的自然环境和建筑的使用者群体(社会环境)两个方面,其中,自然环境中的气候变化风险是建筑环境“灾害弹性”设计策略的分类依据,而诸如使用者的生理适应性、区域社会文化特质、社会组织能力、生活方式及其对自然资源的依赖度等社会环境因子,则成为建筑灾害弹性设计策略面对特定对象时的适宜性评价依据。

影响建筑环境“灾害弹性”的内在要素则主要包括建筑或土木工程的物理表现和功能特征两个方面,其中物理表现通常聚焦于实体的形态(朝向、规模、高度)、材料、空间灵活性(通用空间占比)、空间可变性(升级裕度)等方面,而功能特征则包括实体所具有的空间使用功能、结构安全、耐久性/耐候性、热工舒适性、声光性能要求、可再生能源需求等内容。

2.2 建筑“灾害弹性”设计策略框架

围绕以上影响建筑环境“灾害弹性”的4个维度要素,本文尝试从气候变化风险与物质空间技术系统两个方向,构建建筑和土木工程“灾害弹性”设计策略的矩阵框架(表1)。

2.3 建筑“灾害弹性”设计策略的强度分层

从对不同气候变化风险破坏强度的应对视角看,建筑与土木工程的“灾害弹性”设计策略可分为抵御性策略、恢复性策略和转换性策略等3个层级(图2)。

(1)抵御性策略主要指在较为轻度(或强度在预期范围内)的风险或扰动发生并作用于建筑时,建筑对风险/扰动的抵御措施,包括建筑防洪设计、防风设计、节水设计以及极端气候生存空间设计等,其目的是确保建筑的形态和功能不因灾害而受到大面积的破坏。

(2)恢复性策略则指在风险或扰动发生并作用于建筑后,建筑为快速修复所遭到的破坏、恢复增长功能所采用的若干措施,一般针对破坏性超出预期一定范围内的灾害。策略包括空间可变性/通用性、结构装配化率、本地材料利用率、机电系统安全性、分布式可再生能源供给系统等。

(3)转换性策略则指在风险或扰动超出了建筑的预设防御或转换极限后,为使建筑被尽可能地重新修复和利用,而预先采取的措施,通常包括重复利用材料、构件的完整性、系统的模块化等。

2.4 建筑“灾害弹性”设计策略的地域性

由于气候灾害具有鲜明的地域性特征,这意味着对于特定区域的“灾害弹性”设计,需要对其气候变化的趋势做出预判,识别出可能遇到的气候灾害风险后,再进行策略排序和重组,而不需要统一构建面面俱到的完整体系。以美国为例,其不同地区“灾害弹性”设计策略由灾害趋势特征和风险优先级两部分构成(表2、3)。

3 “灾害弹性”与“可持续发展”/“绿色”的关系

作为可持续发展在建筑领域的“代言人”,从1990年代开始,国际绿色建筑运动在各国陆续展开,以各种绿色建筑评价标准为代表,就如何通过资源节约、环境友好的技术与措施,实现建筑领域的可持续发展目标,在物质空间层面做了较为充分的探讨。尽管绿色建筑的实施效果仍然差强人意,但至少略显抽象的“可持续理念”,经由绿色建筑变得具象化,从而使相关研究更具有现实意义。

图1 建筑灾害弹性的影响因素

图2 建筑灾害弹性设计策略的3个层级

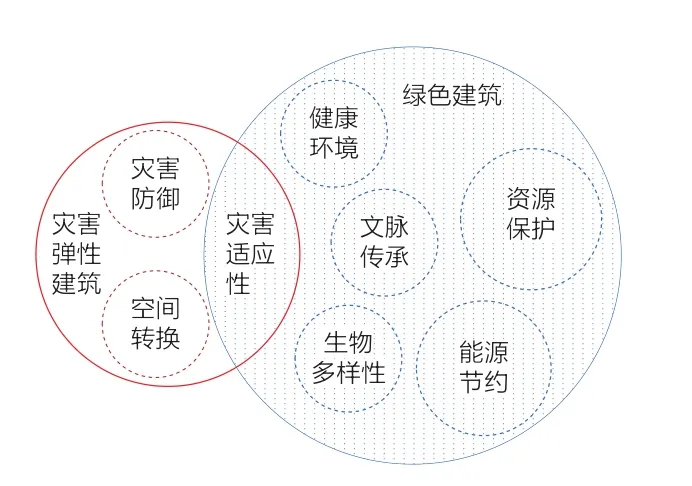

图3 “灾害弹性”建筑与绿色建筑的关系示意

在有关绿色建筑的诸多论述中,建筑的气候适应性是一个重要的分支,由此产生的被动式设计、气候应变设计等理论,一直是绿色建筑的经典理论支柱。长久以来,人们更多依据研究目标所在地域的历史气候信息,进行相应的朝向、布局、表皮等“适应性”设计,但是,随着全球气候步入急剧变化时期,未来的气候特征也许与历史记录存在较大差异,如何更好地适应“未来”的气候而非“历史”的气候?这一问题成为“灾害弹性”设计和绿色设计在建筑领域的一个潜在交集,也使得“灾害弹性”设计有可能对绿色建筑的理论架构做出某种深化或拓展性贡献。

在既有绿色建筑评价体系中,虽然尚无关于建筑“灾害弹性”性能的单独评价板块,但从渐成共识的资源节约、环境友好、以人为本的“三位一体”评价框架中,可以看到其面对气候变化风险所做出的部分回应,如节地板块的雨洪灾害回避的选址、雨水回渗、场地遮荫策略等;节能板块的低能耗建筑设计要求、可再生能源的利用策略等;节水板块的节水系统、中水回用要求等;节材板块的装配式部件、灵活隔断、可回收再利用材料等。

由于“灾害弹性”的目标更为聚焦,因此大约一半左右的设计策略仍然游离于绿色建筑的评价体系之外,包括要求更为具体的防风设计、基于未来而非历史气候判断的被动式设计和机电系统选型、结构或系统的标准化与易替换性、建筑空间的通用性与可变性、社区层面公共避难空间的设计、山火与虫害防治策略,等等。

因此,尽管“灾害弹性”和绿色建筑均指向构建一个更可持续的人居环境,但由于两者具体的关注点不同,也不存在明显的相互包含关系,因而在未来的发展中,两者更趋向于是一种相互补充和相互促进的关系(图3)。

表1 建筑“灾害弹性”设计策略矩阵

表2 美国不同地区气候灾害趋势(Champagne et al.,2016)

表3 美国不同地区气候灾害风险优先级评价(Champagne et al.,2016)

通过以上的横向比对,本文拟提出两条建议。

(1)对于既有的绿色建筑评价体系而言,可借鉴“灾害弹性”的最新研究成果,在有关气候考量方面,做出必要的修正:一方面,应在气候适应性设计方面更多考虑气候变化的因素,使其更好地应对未来实际的气候状况;另一方面,强化建筑从空间到结构再到机电系统的整体建筑体系的弹性和通用性,以提高建筑在应对突发灾害时的迅速恢复能力。

(2)对于“灾害弹性”设计而言,应借鉴绿色建筑评价在体系构建方面的成功经验与教训,结合工程实践,将“灾害弹性”设计策略体系化、规范化,从而有利于在实际操作层面,将气候适应性设计的理念尽快予以落实。