青海柴西北缘大通沟南山—打柴沟—三岔口地区岩体特征及形成环境分析

2018-11-02王春涛张新远陈丽娟

王春涛,张新远,陈丽娟

(1. 青海省青藏高原北部地质过程与矿产资源重点实验室,青海 西宁 810012; 2. 青海省地质调查院,青海 西宁 810012)

青海柴西北缘大通沟南山—打柴沟—三岔口地区位于青藏高原的北部边缘,阿尔金山东段。该地区岩浆活动 强烈,侵入岩分布广泛,空间上群聚性较强,其展布方向与区域总体构造线方向基本一致;侵入地层主要为古元古代地层;产出形态多为岩株及不规则状。 该区侵入岩岩石类型较多,从基性至酸性均有出露,以中酸性为主[1]。其主要岩石类型有辉 长岩、辉绿岩、闪长岩、石英闪长岩、英云闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩、黑云斜长花岗 岩、斜长花岗岩等,以(黑云)斜长花岗岩、花岗闪长岩、石英闪长岩及闪长岩出露面积较 大。

1 区域地质特征

岩体分布于大通沟南山、打柴沟及三岔口等地。其中在大通沟南山一带,岩体呈不规则面状分布。出露面积约84.3 km2。与古元古代达肯大阪岩群呈侵入接触关系,侵入界线清楚,局部见较大的达肯大阪岩群俘虏体,侵入早期奥陶纪、泥盆纪侵入体中,岩体由石英闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩、闪长岩组成。

打柴沟一带岩体呈不规则状面状、长条状展布,岩体侵入于古元古代达肯大阪岩群和早古生带奥陶纪和志留纪侵入体中。岩体由英云闪长岩、石英闪长岩和花岗闪长岩组成[2]。

丁字口—三岔口一带,岩体主要分布在小赛什腾山和三岔口一带,丁字口一带亦有零星分布,岩体平面上呈不规则状、似椭圆状、长条状展布。侵入到古元古代达肯大阪岩群及早石炭世怀头塔拉组中。岩体中闪长质包体发育,局部有辉长岩脉侵入。岩体主要由二长花岗岩、正长花岗岩、似斑状二长花岗岩等组成[3]。

2 岩相学特征

中粒黑云二长花岗岩:岩石呈灰色,半自形中粒结构,块状构造。岩石中矿物粒径0.2~6 mm,以2~4.5 mm中粒为主,<2 mm细粒较少,粗粒1粒,6 mm(微斜长石)。斜长石半自形板状,具聚片双晶,可见内部环带结构,为更中长石种属,分布少量绢云母(0.5%~1%,≤0.02 mm)鳞片及零星泥化尘点。微斜长石它形粒状,具格子双晶。石英半自形、它形粒状。黑云母片状,多色性为深棕—黄色,正中突起,一组极完全解理,平行消光,正延性,偶绿泥石化。榍石近无色,柱粒状。褐帘石多色性为棕—浅棕色,可见颜色环带,即边缘黄色、中心部分棕色,正高突起,近平行消光,可见简单双晶,柱状、粒状0.4~3 mm。金属矿物粒状偶见,0.1~0.2 mm。其中斜长石40%,微斜长石20%~25%,石英25%~30%,黑云母7%~8%,榍石1%~2%,褐帘石1%~2%,金属矿物<0.5%。

英云闪长岩:岩体风化面呈深灰色,新鲜面为浅灰色,粒状结构,块状构造,主要矿物包括斜长石(55%~60%),石英(20%~25%)黑云母(15%~20%)及其他副矿物。斜长石晶体多呈半自形板状或粒状,粒径大小不等,介于0.3~4 mm,石英晶体多呈不规则粒状,粒径大小一般在0.3~2 mm之间,黑云母多呈片状聚晶体,少数晶体发生绿泥石化现象。

花岗闪长岩:岩体风化面呈灰褐色,新鲜面为灰白色,粒状结构,块状构造,主要矿物包括斜长石(45%~50%)、碱性长石(15%~20%)、石英(20%~25%),黑云母,10%~15%及其它少量副矿物如磷灰石、锆石等。斜长石晶体多呈半自形板状,粒径大小不等,介于0.6~4.5 mm,晶体普遍发生帘石化和绢云母化。碱性长石种属主要为微斜长石,晶体形态多呈粒状或不规则粒状,粒径大小介于0.5~5.5 mm,石英晶体呈细小粒状,粒径大小一般在1~1.5 mm之间。

石英闪长岩:岩体呈灰绿色,粒状变晶结构,块状构造。岩石的矿物成分由斜长石,石英,角闪石,黑云母等矿物组成,有少量金属矿物。岩石中斜长石多呈眼球状,透镜状晶体,颗粒大小一般在1.5~5 mm之间,多由长英质细粒脉体交代重结晶形成的变斑状晶体。并沿晶体长轴方向定向分布。在较大眼球状或透镜状晶体中可见定向分布的交代残留体。岩石中还有一些为细粒的长英质矿物集合体粒径一般<0.5 mm,多呈小团块状集合体出现,角闪石,呈褐色—浅褐色多色性,种属为普通角闪石,多呈条带状集合体出现。

中细粒辉长岩:灰绿—暗绿色,变余辉长结构,块状构造。岩石主要由斜长石(60%~65%)、辉石(35%~40%)组成。副矿物有榍石、磷灰石等;次生矿物:黝帘石35%~40%、钠长石5%、绿帘石1%~2%、绿泥石5%、透闪石35%~40%、不透明矿物1%。辉石半自形柱状,大小一般1~2 mm,部分2~3 mm,少0.5~1 mm,填隙状分布。被透闪石、绿泥石交代,为假象。岩石轻碎裂,岩内少量裂隙,沿裂隙有钠长石、黝帘石、绿帘石充填交代;蚀变强,蚀变矿物为黝帘石、透闪石、钠长石、绿帘石、绿泥石。

3 同位素年代学特征

本次工作在辉长岩和似斑状二长花岗岩中分别获得278.5±2.1 Ma、267.5±1.3 Ma的同位素年龄,近年来的区调工作在岩体中获得了较多的高精度锆石U-Pb同位素(表1),同位素年龄分布于263~278 Ma之间,确定行程时代为早—中二叠世。

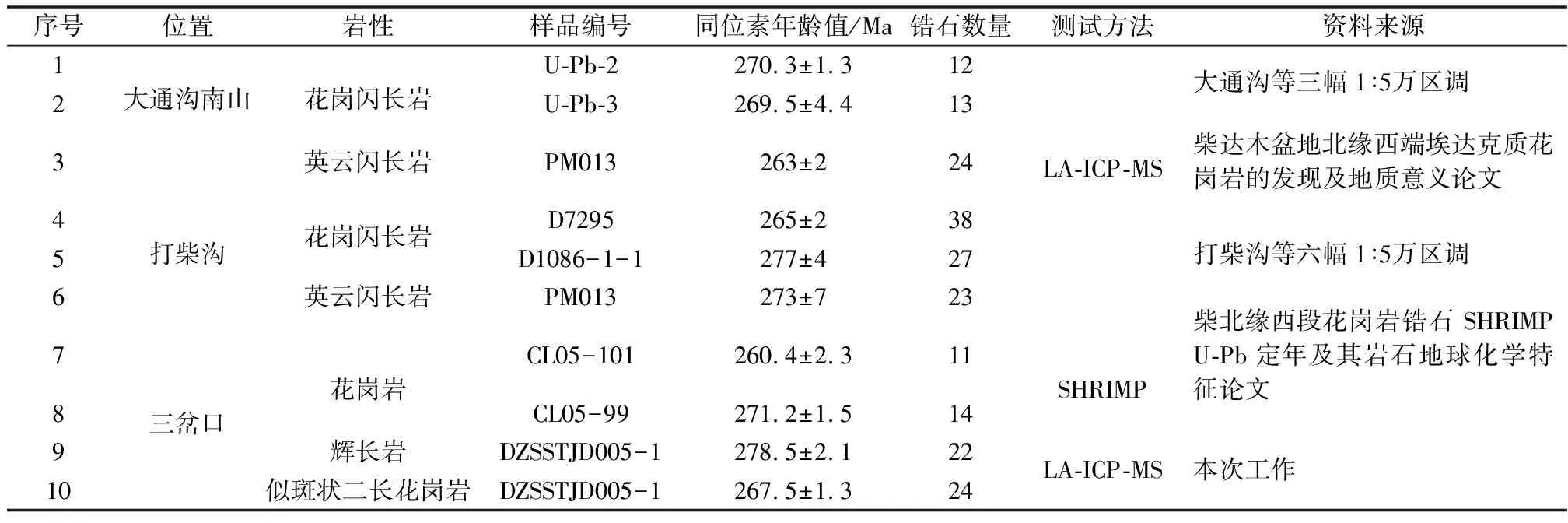

表1 大通沟南山—三岔口早—中二叠世侵入岩同位素

本次工作测年采用锆石U-Pb同位素LA-ICP-MS法测年法,样品由国土资源部国家重点实验室天津地质矿产研究所实验测试室分析(测试),检测依据DZ/T0184.3-1997,主要仪器设备LA-MC-ICP-MS,检测环境温度22°C,湿度28%。锆石分选工作由河北省廊坊地调院矿物分离实验室完成。

测年样品DZSSTJD005-1(辉长岩)、DZSSTJD006-1(似斑状二长花岗岩)中,锆石晶粒无色透明至浅黄色,短柱状、半截锥状和不规则状晶体。多数锆石颗粒自形程度较好。由于阴极发光图像表现出大多数锆石具典型的岩浆韵律环带和明暗相间的条带结构,表明其为岩浆结晶产物,样品中部分锆石具有残留的核部,为继承核或捕获核。为了避免继承锆石对测年的干扰,所选择的测点均位于明显的岩浆环带上,这就基本保证了定年研究的准确性。

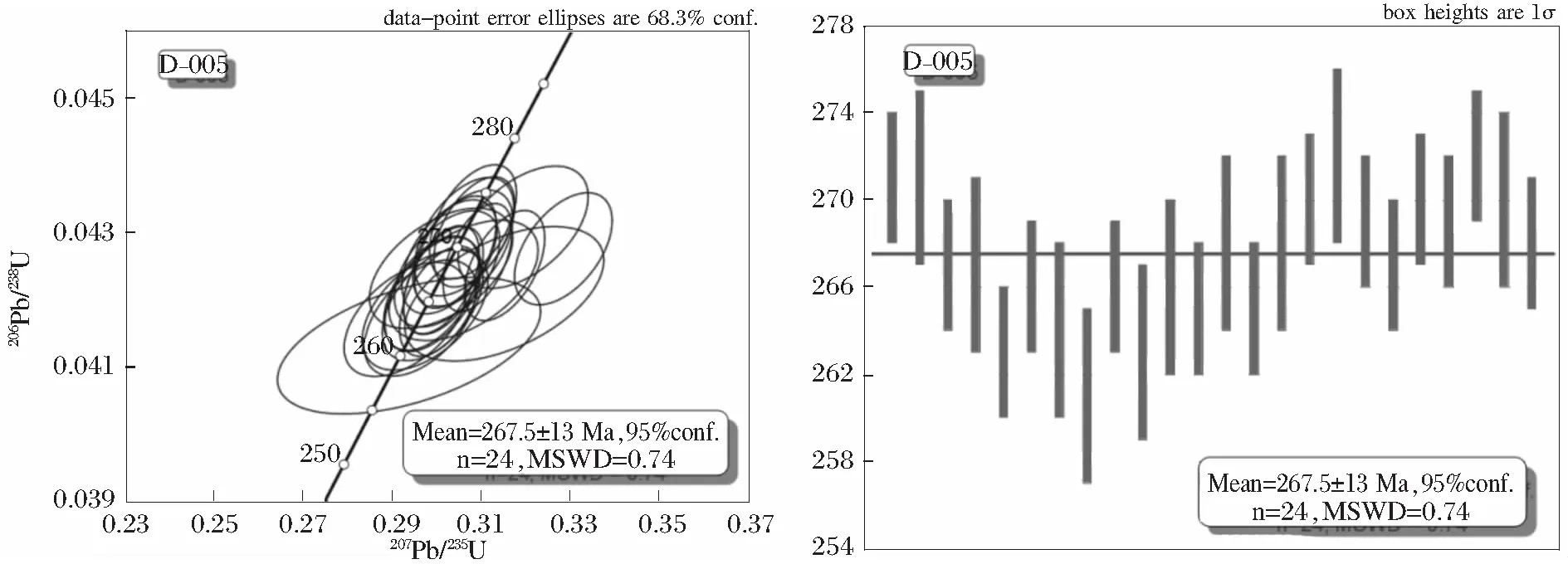

辉长岩样品,DZSSTJD005-1锆石U-Pb分析共测试了25点,锆石有效数据共有24个,这24个点的206Pb/238U和207Pb/235U谐和性较好,206Pb/238U表面年龄为267.5±1.3 Ma。从谐和图上可以看出24个分析点都集中于一致线及其附近很小的区域内(图1),表明锆石在形成后其U-Pb体系保持封闭状态,基本上没有U或Pb的丢失。辉长岩的锆石206Pb/238U加权平均年龄为267.5±2.7 Ma(MSWD=0.74),该年龄与谐和年龄一致,代表了辉长岩的结晶年龄。

图1 辉长岩锆石U-Pb同位素年龄测果谐和图及直方图(据DZSSTJD005-1样品)

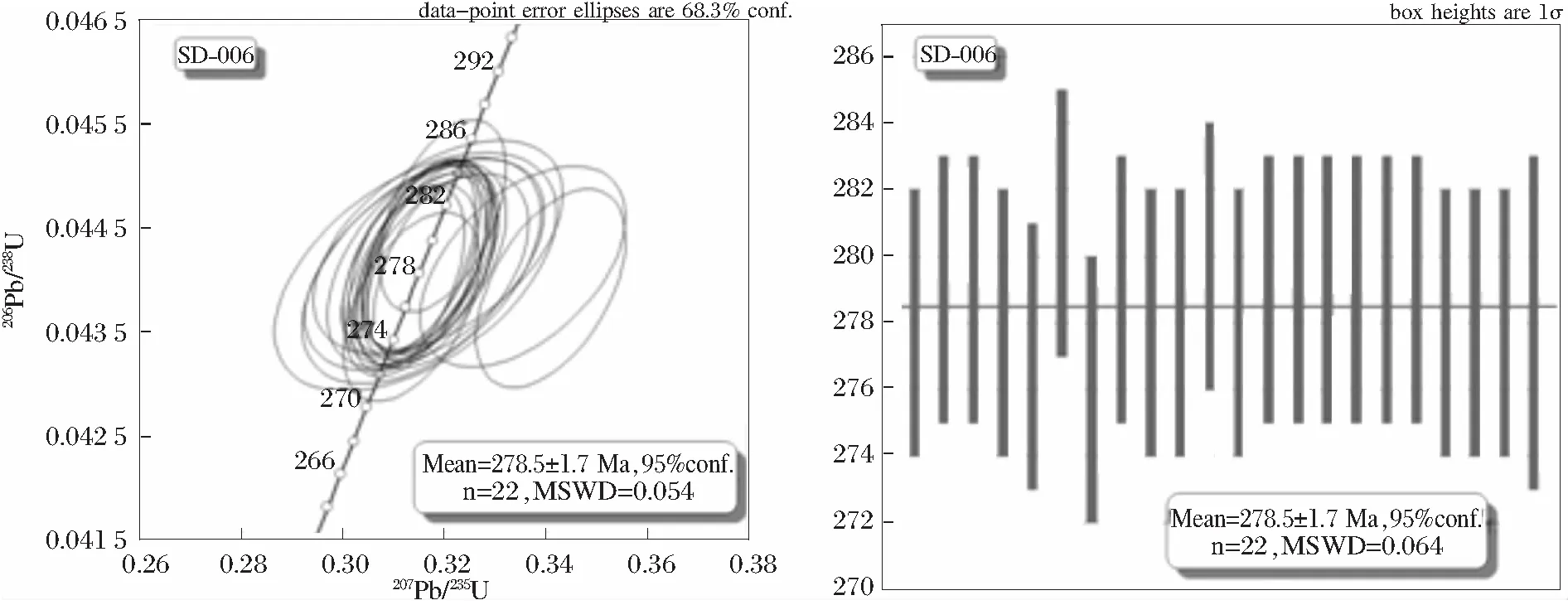

似斑状二长花岗岩岩样品,DZSSTJD006-1锆石U-Pb分析共测试了25个点,锆石有效数据共有22个,这22个点的206Pb/238U和207Pb/235U谐和性较好,206Pb/238U表面年龄为278.5±1.7 Ma。从谐和图上可以看出22个分析点都集中于一致线及其附近很小的区域内(图2),表明锆石在形成后其U-Pb体系保持封闭状态,基本上没有U或Pb的丢失。似斑状花岗闪长岩的锆石206Pb/238U加权平均年龄为278.5±1.7 Ma(MSWD=0.064),代表了似斑状二长花岗岩的结晶年龄。

图2 似斑状二长花岗岩锆石U-Pb同位素年龄谐和图及直方图(据DZSSTJD006-1样品)

4 岩石地球化学特征

在TAS图解中辉长岩落入辉长岩区、闪长岩落入闪长岩区、花岗闪长岩落入闪长岩和花岗岩区、石英闪长岩落入花岗闪长岩区、二长花岗岩和似斑状二长花岗岩落入花岗岩区,与镜下定名相一致;将样品中CIPWnorm中Q>10的样品在An-Ab-Or图解上进行投图,闪长岩和石英闪长岩落入英云闪长岩(Tn)区,一件花岗闪长岩落入奥长花岗岩(Tr)区,二长花岗岩和似斑状二长花岗岩落入花岗岩(Gr)区,总体显示TTG组合特征;在SiO2-ALK图解中落入亚碱性系列区,在AFM图上位于钙碱性系列区[4]。

岩石SiO2含量高,在44.57%~76.43%间,平均62.87%;K2O/Na2O比值在0.13~1.505之间,平均0.62;岩石具相对富Na、贫K的特征;岩石铝指数ACNK在0.62~1.04之间,平均0.93,为弱偏铝质岩石;里特曼指数σ为1.35~2.59之间,平均2.10,属于钙碱性系列。

岩石ΣREE在33.95~339.53×10-6,平均137.26×10-6,总量偏低,具一定的变化范围;岩石轻重稀土分馏明显,并且轻稀土强烈富集,重稀土亏损;δEu在0.46~1.44之间,平均0.93,多数有铕正异常,少量有铕负异。在以球粒陨石为标准化的稀土配分模式中,曲线呈右斜倾型,轻稀土显著富集,呈右陡倾状;重稀土亏损,呈相对平坦状;在原始地幔标准化图解上,曲线呈右倾的锯齿状型式,其中Nb、Sr、相对亏损,其它相对富集[5]。

5 形成环境分析

岩石在Pearace等(1984)的在Rb-(Y+Nb)图解上主体位于弧花岗岩(VAG),已将样品落入板内(WPG)区域;在Nb-Y图解上主体位于弧花岗岩+同碰撞花岗岩(VAG+syn-COLG)区(图3),显示弧花岗岩特征;在An-Ab-Or图解中显示具TTG组合的特征;通过Pearace等(1984)的花岗岩成因判别四组图解,认为岩石属于IAG型(岛弧花岗岩);岩石中含有较多的角闪石,综合认为岩石是俯冲环境下的岛弧花岗岩。

图3 大通沟南山—三岔口早—中二叠世侵入岩(Nb+Nb)-Rb图解和Y-Nb图解

6 结 语

青海柴西北缘大通沟南山—打柴沟—三岔口地区岩浆活动强烈,侵入岩分布广泛,空间上群聚性较强,侵入地层主要为古元古代地层;该区侵入岩岩石类型较多,以中酸性为主。通过对该区侵入锆石U-Pb同位素测年分析研究,将该区侵入年代划分为早—中二叠世。