柴西南阿拉尔地区古近纪—新近纪地层结构及环境特征

2018-11-02吴彭珊肖传桃

吴彭珊,肖传桃

(长江大学 地球科学学院,湖北 武汉 430100)

0 前 言

柴达木盆地是我国重要的含油气盆地之一,近30年来随着构造油气藏勘探难度逐渐增大[1],人们逐渐转向隐蔽圈闭—岩性油气藏的研究,层序地层学理论的运用能控制隐蔽油气藏在纵横向上的分布,因此被成熟地运用到各项盆地研究和油气勘探与开发中[2-3]。

地层结构指地层序列内岩层的叠覆与堆积型式,是建立在旋回沉积作用和旋回沉积序列的思想上。杜远生等曾提出过一套地层结构的划分方案[4]。层序地层学中与之对应的概念为准层序,20世纪70年代起,层序地层学经历了以Vail[5]和Galloway为代表的经典层序地层学到以Cross[6]为代表的高分辨率层序地层学的演变。邓宏文等引入国内逐渐完善并运用到地层研究中,后我国学者又将该理念引入到陆相盆地研究领域,取得了丰硕的理论研究成果和实践应用效果[7-8]。目前,柴西南有关地层结构的报道少见,本文将对阿拉尔地区进行地层结构讨论,解释形成机理,并结合地层岩性、古生物特征及研究区地层结构的叠置规律,对其沉积环境特征进行分析,为以后的油气勘探工作提供一些参考价值。

1 区域地质背景

柴达木盆地位于青藏高原的北部,西北为阿尔金山,东北接祁连山,南抵昆仑山,东以秦岭为界,大地构造位置处于亚洲中轴域和特提斯—喜马拉雅构造域的结合部位[9]。中新生代以来沉积构造演化分为:J-K的边缘断陷期、E-N22的内陆坳陷期、N23-Q的上升褶皱期,呈复杂的盆地叠加组合关系。古近纪至新近纪期间,祁连与昆仑造山带的挤压作用使之由断陷发展成前陆盆地[10]。

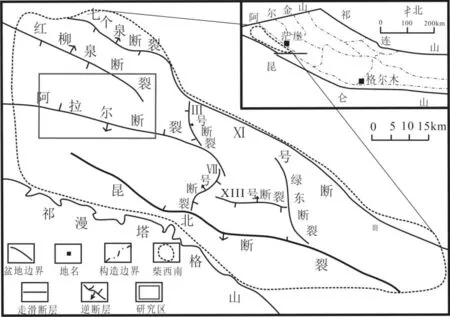

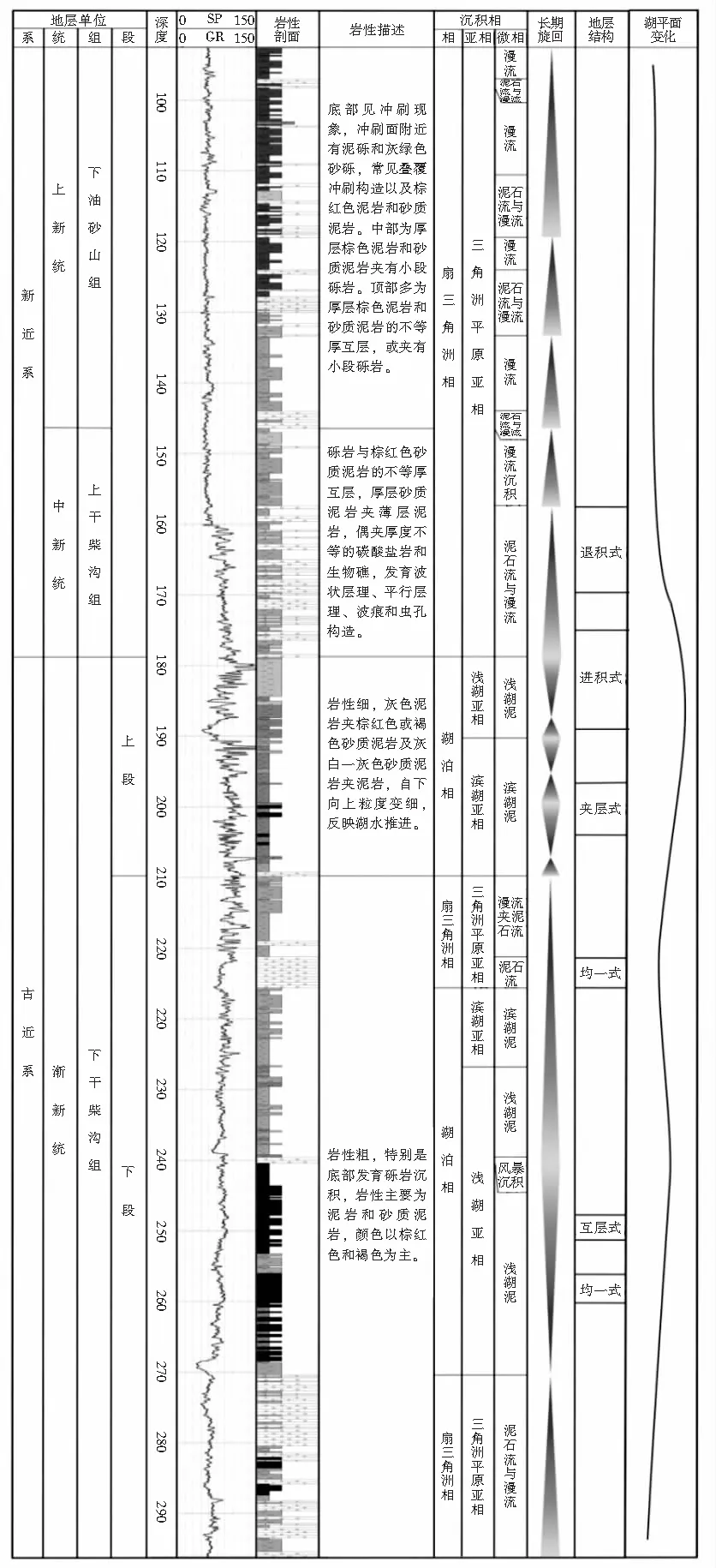

阿拉尔地区位于柴达木盆地西南部(见图1),构造上位于西部凹陷区阿拉尔大断裂带,有前人研究指出稳定的阿拉尔水系和较缓的斜坡坡度,使阿拉尔地区发育较为稳定的长源型河流—三角洲—滨浅湖相沉积体系[11]。柴西南新生代地层发育齐全,本文主要研究下干柴沟组—下油砂山组,其地层发育特征简述如图2。

2 地层结构类型及其形成机理

通过分析研究区的沉积剖面和岩芯测井资料,识别出地层结构:均质型和非均质型(互层式、夹层式、有序多层式、无序多层式),将有序分为进积型和退积型。以阿3井为例,在图2中截取了各类型具代表性的沉积样式。

图1 研究区构造分区和位置图

图2 阿拉尔地区古近纪-新近纪岩性、沉积环境、地层结构、湖平面变化综合图

2.1 均质型(均一式)

均质型顾名思义就是单一岩层组成的岩体,岩层的成分、颜色和厚度近等,为环境稳定或突发性事件发生时的垂向加积,该类型在研究区普遍出现。环境相对稳定时沉积物堆积速度(S)与盆地可容空间增长速度(A)大体一致,形成如砂质泥岩的岩层;气候干旱时,具较强的热蒸化作用,水体广阔,地势平坦,季节性暴雨经常引起区域性泥石流沉积。

2.2 互层式

互层式是两种厚度近等的岩层交互沉积的产物,可认为是两个准层序组成的准层序组,为一个水进水退周期性变化的沉积环境,此类型主要发育于滨浅湖亚相。S>A时,沉积物推进,浅水沉积物覆盖在相对较深水沉积上,随后S<

2.3 夹层式

夹层式与均一式类似为垂向加积,该类型在研究区普遍存在。根据主体岩性粗细,可分为泥夹砂和砂夹泥。周缘构造抬升或突发性事件,近物源的粗粒砂岩或砾岩供给,形成小段砂层或砾岩层,最终形成泥夹砂结构。

2.4 有序多层式

2.4.1 进积型

进积型结构可认为是多个准层序组成的准层序组,形成自下而上由细变粗,水体向上变浅的反旋回层序样式,砂体厚度不断加大,泥岩逐渐减薄,砂泥比值增大,为高水位体系域的特征,反映湖水由高水位转向低水位的沉积环境。GR和SP曲线表现为漏斗形,说明水动力向上增强,颗度逐渐变粗。此类型主要发育于研究区滨浅湖亚相。

在湖平面由缓慢上升转为快速下降时期,基准面大幅下降,可容空间减小,物源供给量无或很少,为无沉积状态,后因季节性暴雨区域性泥石流,沉积物补给量增多或变粗,因而发育加积—(弱)进积作用。多次次级的湖平面变化构成的湖平面总体下降,导致沉积物供给一直处于大于可容空间状态,较年轻沉积物向盆地中央推进,形成了由泥岩,砂质泥岩和砾岩构成的混合进积型叠置体。

2.4.2 退积型

退积型结构为自下而上由粗变细、水体向上变深的正旋回沉积层序,砂岩单层厚度逐渐变薄,泥岩厚度增大,砂泥比值降低,为低水位体系域的特征,反映湖水低水位向高低水位转变的沉积环境。GR和SP曲线多出现钟形,表明水动力向上减弱,粒度变细。此类型主要发育于研究区扇三角洲平原亚相环境。

湖平面在快速下降随后缓慢上升时期,沉积物供给速率跟不上可容空间增长速率,较年轻沉积物向盆地边缘退却或侧向转移,部分地区处于非补偿状态,多次次级的湖平面变化构成的湖平面总体上升最终形成退积序列。

2.5 无序多层式

无序多层式形成作用较复杂,由于旋回沉积作用不明显,或受基底升降、湖平面、气候变化及沉积物供给的影响,环境变化规律性不强,使地层的有序性降低。

3 各组地层结构组成及环境特征

古新世和始新世早期,青藏高原抬升使印度板块向欧亚板块俯冲,研究区进入全面沉降阶段,坳陷幅度急剧增大,形成坳陷湖盆[12]。现结合相关资料,总结分析了研究区各组主要地层结构组成与环境特征。

3.1 下干柴沟组

1)下段有均一式、互层式、夹层式、进积型和退积型地层结构,沉积环境经历了扇三角相平原—浅湖—滨湖—扇三角洲平原变化。

下部沉积期湖水面积开始扩大,地层中富含发育于温凉干旱气候下的喜盐类生物化石Austrocypris(南星介)[13],表明继承了路乐河组时期的干旱气候。岩芯发现为厚层至块状砾岩夹中薄层泥岩、砂质泥岩,砂砾岩含量高,分选差,这些与泥石流和漫流的沉积特点类似。

中部时期湖平面持续上升,分布范围变大,沉积了棕红色、褐色的泥岩、砂质泥岩等互层明显的氧化色沉积物,见暴露沉积构造,形成以滨浅湖亚相(浅湖泥和滨湖泥)为特征的水进体系域沉积,局部见风暴沉积。受湖水频繁进退的影响,滨浅湖地区更易形成互层式结构;而在细粒沉积物供给充足且水体环境平稳时,泥岩均一式结构易出现。沉积末期,出现本区古近纪—新近纪的第一次洪泛事件[13],可容空间相对最大,洪泛面之下水体较深,表现为退积型结构,为浅湖泥沉积;洪泛面之上水体变浅,表现为进积型结构,为滨湖泥沉积。湖进作用也为介形虫Austrocypris的广泛发育提供了良好的生存条件[14]。

上部沉积期小幅度水退,可容空间减小,加上水体动荡,粗粒碎屑岩在洪泛作用下进入湖泊,再次发育泥石流、漫流沉积,叠覆在前期的滨浅湖泥沉积上。介形虫Austrocypris数量的急剧减少,最后甚至灭绝,这与当时气候波动变化不无关系。岩层中开始出现的碳酸盐岩和生物礁沉积物表明,气候发生了从温凉干旱到后期暖热的变化。湖盆的快速扩张和基准面的迅速下降,使进积型结构不发育或缺失。

2)上段与下段一样有5种类型地层结构,沉积环境为滨湖—浅湖。继承了之前湖平面的缓慢下降,后来发生的喜山Ⅰ幕中期运动,使研究区进入拗陷时期,剧烈的挤压作用导致湖平面再次上升,形成该区第二次也是最大的一次洪泛事件,滨湖、浅湖沉积广泛发育,是烃源岩形成的有利时期,也是研究区最大湖侵时期沉积的主力生油岩[14]。湖水动力稳定,水体中光线和含氧量充足,碳酸盐岩与生物介形虫Cyprinotus广泛发育。

3.2 上干柴沟组

上干柴沟组有均一式、夹层式和退积型地层结构,为扇三角相平原沉积环境。在与下组地层交界附近,出现由灰色、灰白色砂质泥岩转为棕红色砂质泥岩和砾岩的岩性突变现象,表明沉积环境由还原转为氧化,有湖泊逐渐收缩迹象,故研究区可能又发生了一次气候波动,有结果显示,渐新世—中新世出现全球气候变冷事件[13],而本层恰巧出现在该时间段内,故气候由暖热往半干旱转变。

研究区夹在阿尔金、昆仑山和祁连山造山带之间的构造活动带边缘,弱降雨和较强热蒸化作用,使河流携带大量近物源区粗粒沉积物流入湖泊,泥石流与漫流沉积多发育。喜山Ⅰ幕晚期运动使基准面上升,研究区盆地回返,湖平面快速上升后迅速下降,上升时广布型介形虫Hemicyprinotus(半美星介)广泛发育。此外还发现研究区存在Hemicyprinotus与多门类浅水生物化石交替的现象[15],表明水体环境为淡、咸水过渡。该时期研究区主要为退积型结构叠加样式。

3.3 下油砂山组

下油砂山组有均一式、夹层式和退积型地层结构,沉积环境为扇三角相平原。喜山Ⅱ幕运动造成昆仑山抬升,使湖盆面积迅速缩小,可容空间减小,而陆源碎屑物增加,继承了周期性泥石流与漫流交替的沉积环境。从上干柴沟组顶部开始出现的Hemicyprinotus灭绝事件和两组交界处表现的不同气候背景的沉积物,暗示又发生了干旱加剧的气候变化,湖盆水体咸化。地区构造的不稳定,使得刚沉积好的进积型序列沉积或多或少被剥蚀改造,甚至缺失,因此该岩段也由多期退积型地层叠置而成。

4 结 论

1)研究区识别出均质型和非均质型(互层式、夹层式、进积型、退积型、无序多层式)地层结构,垂向上各沉积期地层结构呈不同叠置组合。

2)均一式和夹层式为沉积环境较为稳定时;互层式多受湖水频繁进退的影响,是滨浅湖亚相的特色;进积型为湖泊收缩时,沉积物供给速率大于可容空间速率,发育于滨浅湖环境;退积型处于湖泊扩张阶段,沉积物供给速率小于可容空间速率,发育于泥石流与漫流沉积环境。

3)识别出扇三角洲平原和滨浅湖2种沉积亚相及部分微相类型,垂向上表现为扇三角洲平原和滨浅湖交替沉积,湖平面经历多次升降旋回,气候表现为温凉干旱—暖热—半干旱—干旱加剧变化,水体逐渐咸化,沉积环境由还原转向氧化。