以“问题”为核心的科学探究教学策略

2018-10-31杨红丽朱家华

杨红丽 朱家华 崔 鸿

(1 华中师范大学生命科学学院 武汉 430079; 2 西南大学生命科学学院 重庆 400715; 3 华中师范大学教师教育学院 武汉 430079)

“引导并组织学生进行探究性学习”是第八次基础教育课程改革生物学课程重要的教学实施建议。科学探究既是学生学习生物学课程的“学习方式”,也是其“学习目标”。近年来,关于“科学探究”内涵的观点已经得到广泛的认同: 科学探究的本质是寻找解答疑问的信息,关键是提出问题,重要途径是观察和实验,结果是获取证据、数据等;通过对结果中证据、数据等的分析、判断,回答提出的问题,并尝试发现和提出新的问题。显然,科学探究是围绕问题进行的,问题既是起点也是终点。问题成为贯穿整个科学探究的核心要素。然而,科学课程改革至今,科学探究教学实践中对探究本身的“问题”并未给予充分的重视,在提出问题、制定计划和得出结论等环节中表现得尤为严重。为此,以“问题”为核心的科学探究教学策略的研究尤为重要。

1 科学探究教学应围绕问题构建探究主线

科学探究教学中,应摆脱“提出问题、作出假设、制订计划、实施计划、得出结论、表达交流”这几个环节的外在束缚,跳出死板的外在形式,抓住联系各环节的内在要素——探究要研究和解决的“问题”本身。

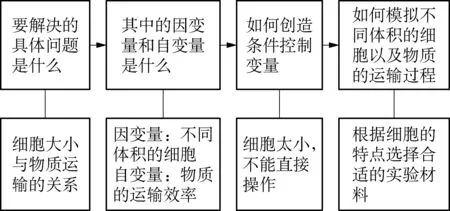

以“探究细胞大小与物质运输的关系”为例,教学可围绕以下问题(图1)构建探究主线。此过程中,研究和解决的“问题”本身推动着探究不断前进,确定探究变量、制定探究计划、实施探究步骤,直至探究结果的记录、分析、讨论,都是紧紧围绕“问题”展开的。在问题的引导下,该探究实验选择的模拟材料不会局限于教材中的琼脂和颜色反应,可以是其他的材料和显色方法,后续的操作原理和方法也不一样,能解决探究问题即可。恰是不变的探究问题催生了探究方案的创新和改进。从探究要解决的具体问题出发,通过逻辑推理,衍生出探究过程中需攻克的各个关键问题,最后又回到探究的具体问题。正是“问题”将这些探究环节从本质上串联在一起,使其成为一个整体,这样才能真正培养学生科学的思维方式和发展其科学探究实践能力。

图1 “探究细胞大小与物质运输的关系”探究主线

2 科学探究教学应强化科学论证

论证是使用推理、理论观点和经验证据来辩护知识主张的过程。科学探究中“分析和判断证据,得出结论”的基本要求实际上就是论证的具体表现。科学探究的本质即“寻找解答疑问的信息”,那么如何利用获得的事实和证据等信息进行归纳、推理,形成科学知识和概念,从而形成对问题的解释和回答,正是科学论证要做的事情。在科学探究中强化科学论证成分,可以有效地建立事实、证据和结论之间的联系。从认知心理学角度来说,即围绕“问题”有效地发展了学生的科学思维这一生物学学科核心素养。

以“探究酵母菌细胞呼吸的方式”实验为例,通过对问题的分析明确该实验的自变量是氧气的有无,因变量是呼吸作用产生的物质、能量(由于不易检测,不作探究)。因此,如何控制有氧条件和无氧条件、如何检测有氧条件和无氧条件下酵母菌细胞呼吸产生的物质成为要具体解决的关键问题。当然,凡是影响这两个问题的因素都会成为实验的干扰因素。而事实上,实验结果经常会出现有氧组被检液体也变绿的情况,教师引导学生稍加论证就能发现实验结果的现象、证据不能支持假设。此时,围绕具体问题继续论证,就会发现很多新的问题,例如: ①有氧组被检液体变绿说明有氧组也可能发生了无氧呼吸,有氧组在创造和控制有氧条件方面可能出现了问题,是什么原因导致的?②葡萄糖作为底物且具有还原性,其浓度既会影响呼吸反应速率,也会影响酒精的检测,其浓度不能过低也不能过高。那么,到底什么样的浓度最合适?科学论证使探究产生了新的问题并进入新的循环,这与真正的科学研究不谋而合。

3 科学探究教学应重视教学的情境性

忽略“问题”的科学探究教学实践,过分强调教学的预设性,从而过于关注探究环节本身。殊不知,科学家共同体的科学探究具有社会性学习活动特征,即真正的科学研究总是处于复杂、具体的情境之中。科学探究的课堂学习也应努力追求社会性学习的特点,这样学生才能通过科学探究真正认识科学的本质;认识到科学知识随着研究的深入而改变;形成基于实证的科学思维。最终,在参与探究的经历中发展生物学学科核心素养。因此,科学探究教学一定要注重情境性。这种情境性具体表现为生成性和不确定性。

再以“探究酵母菌细胞呼吸的方式”实验为例,虽然教材将其设计为探究性实验,但实际上不少教师会质疑这个实验的探究性,认为学生通过初中阶段的学习已经知道了酵母菌细胞的呼吸方式,而且对有氧呼吸和无氧呼吸也有一定程度的了解,该实验应为验证性实验。从“酵母菌细胞的呼吸方式”这个问题来说,本实验的探究性确实值得怀疑。但基于教学的情境性,教师却可以根据实际情况生成新的探究性。

首先教师需要注意的是,在探究开始之前,学生对此问题的认识可能只是一种前科学概念。因此,教师可以利用学生的生活经验,创设发现和提出问题的情境,如通过对“发面”和“做米酒”两种过程(表1)的对比、分析、推理,激发学生的思考并提出问题。

表1 发面与做米酒的比较

这种情况下,由于每个学生关于这两方面的生活经验不同,提出问题和作出假设的多样性会远远超过教师的预设,探究的必要性会大大加强。

再者,即使学生学习前已经形成了关于细胞呼吸的科学概念,该实验从教学内容角度来说仍然有很多值得学生去探究的地方。例如,实验装置的组装,当学生清楚了有氧呼吸和无氧呼吸条件、产物的不同后,教师可以引导学生根据实验目的和已提供的装置,摸索装置的组装方式,这样的方式比教师手把手教学生组装更有效。教师甚至可以把主动权全部交给学生,组织学生根据实验目的,以小组为单位设计、制作、开发、组装实验装置,进行一次关于实验装置的完全探究。