当一切都合为整体

——克里斯蒂安·克雷兹访谈

2018-10-30刘奕秋LiuYiqiu瑞士克里斯蒂安克雷兹ChristianKerez

刘奕秋 Liu Yiqiu [瑞士]克里斯蒂安·克雷兹 Christian Kerez

地点:克里斯蒂安·克雷兹柏林事务所

时间:2018年4月25日

序言

图1:克里斯蒂安·克雷兹

克里斯蒂安·克雷兹(Christian Kerez)是一位著名瑞士建筑师(图1),1962年出生于委内瑞拉马拉开波。1988年在苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)取得建筑学学位之后,他投身于建筑摄影领域并出版了大量作品。此后他于1993年在瑞士苏黎世开设了其个人建筑事务所。2001年开始克雷兹以客座教授的身份任教于ETH建筑系,并于2009年被授予建筑设计教授席位。2012~2013年,他担任了哈佛大学设计研究学院(GSD)丹下健三客座教授。他于瑞士的建成项目,如洛伊申巴赫学校(School in Leutschenbach)、一墙之宅(House with One Wall)、五户住宅(An Apartment Building in Forsterstrasse)等,以及在中国参与的大型竞赛方案,例如郑州超高层(Highrise in Zhengzhou)、北京新CBD文化中心(Beijing CBD Culture Center)、广州三馆一场(Guangzhou Art Museum)等都赢得了广泛的国际赞誉。2016年,克雷兹设计的偶然性空间(Incidental Space)代表瑞士参加了第15届威尼斯建筑双年展。

克里斯蒂安·克雷兹对于中国读者来说并不陌生,他参与过数个中国竞赛,也曾在许多场合表达过对于中国的喜爱。“结构”“哲学”“极限”“不确定性”等都是常与他联系在一起的标签。但目前为止国内对他的了解与报道大多数都还停留在其2015年及以前的项目与思考,对于他近年新完成的设计项目与重要的思想转变还尚未有涉及。2016年偶然性空间标志了一个重要节点,在2018年他参与了中国美术学院良渚校区的竞赛。看似风格迥然不同的项目中,都一以贯之地存在着他对不同空间感知的本质探讨,以及极端感性与极端理性的完美结合。这也是他设计的迷人所在:从不沉溺于既定模式,不断突破环境与自我。本篇访谈将从四个主题展开,即克雷兹在ETH求学时受到的类比建筑学的影响;对于空间选集新理念的思考;从概念到实践,将感性理性化的工作方式;以及在竞赛与项目的层面对于中国性的理解,来展现他学习的起点、个人思想的发展以及近年来建筑风格与思想转变背后的成因。

一、“将建筑理解为一个要素聚集的整体”:从巨幅图像到大比例模型

克雷兹的建筑学习起点在哪里?他如何理解在ETH学习到的认知方法,并发展出自己的设计工具?

这一主题下的采访内容将显示克雷兹在ETH求学时,于法比奥·莱因哈特和米罗斯拉夫·西克的教席中受到来自类比建筑学的重要影响。在那里他学习了如何使用巨幅的图像工作,后来在他的事务所中模型则成为了关键的设计途径。对他来说设计更与思考相关,只有将建筑理解为一个要素聚集的整体,它才能具有价值并揭示空间本质。

刘奕秋(以下简称L):让我们从你建筑生涯的起点来开始这次访谈。不久前米罗斯拉夫·西克(Miroslav Šik)教授[1]在他的退休告别演讲[2]中展示了一个你在学生时代完成的设计作业。对于在座的各位老师与学生来说,这是一个非常感人的时刻,目睹了ETH代际间精神的传承与延续。您在ETH求学时学到了哪些重要的东西?米罗斯拉夫·西克教授与其他教授的教席又是怎样影响了您的工作方法与未来实践?

克里斯蒂安·克雷兹(以下简称K):我二年级时的教授告诉我,当进入高年级可以自主选择设计课导师时,不要去法比欧·莱因哈特[3](Fabio Reinhart)和米罗斯拉夫·西克的教席。他说, 你可以去任何一个想去的教席学习设计,但不要去他们那里。莱因哈特与西克的教席很刺激也很有煽动性,而其余的教席则对当下变化的认知都很可疑。在那时他们的教席有许多跟别人不一样的地方,可是莱因哈特与西克与众不同的设想听起来对我很有吸引力。

当时距离电脑渲染图的出现还有很长一段时间,大多数的教授与教席都专注于技术图纸,并用模型做最终表达,可那些模型也极其抽象。莱因哈特与西克则通过巨大的图像来表现建筑,同时图像也作为设计方法的一个关键部分,而不仅仅是空间的排布——在当时这被认为是建筑师关注的唯一问题。但如何建造同样重要。空间的意义是什么?如何组织空间?材料是什么?构造细节是怎样?在这个教席中我们通过参考案例与图像进行工作,但与当今对于参考案例的使用有着极其本质的不同。我们的方式与抄袭毫不相关,是以存在的物体为参考再对其进行演变和调整,有许多种改变既有建筑的方法。通过图像来工作的好处是你可以在每一个方面来设计建筑,如光线、材料、比例等。对于我来说,这是在ETH两年学习建筑后一次真正的入门,之前的学习都过于抽象,于我毫无意义。所以在这个层面类比建筑学(Analogue Architecture)的概念对于我很重要,并在很大程度上影响了我。如果你对比为了得到类似的效果,从前与目前得益于电脑的发明,人们使用渲染图来工作的不同设计方法,会很有意思。当时我们画了巨大的A0大小的建筑效果图,全部通过手绘完成,在一种特殊的图纸上以墨线勾勒,并由粉笔着色。如今看来那是不可思议的努力与工作量,一种不使用技术手段的传统方法。对比于在电脑渲染图成为可能之前,手绘效果图是用以表现深层思考的设计方法,不幸的是,当下的科技已经失去了设计方法的关键。

L:虽然在我们平时的工作中很少见到您使用大幅的手绘,但可以想象您一定很擅长绘画。

K:我应该是擅长的,但对于我来说智力工作是更为重要的。并且我无法制作模型,我可以手绘制图但不会使用机器,我想我应该不会用电脑制图。对我来说,设计最重要的是关于思考。

L:但相比于大幅图像,如今在ETH的教学以及事务所的实践中,您看似更倾向于让学生以及员工们通过模型来推敲设计,尤其是大比例的模型。这种基于模型的工作方法是您从莱因哈特与西克教席的理念中发展而来的吗?还是在别人的影响下或是自己探索得出的呢?

K:我认为这实际是被当下所遗忘的,在类比建筑学这样的批判性设计方法开始时的一些东西。是1∶50的大比例模型还是A0的巨大图像?代表建筑的正确方式是不确定的。从根本上说重要的是你可以达到一个规模,在这个规模里你可以从每个细节、每个方面、综合每个程度来想象建筑。在西克后来自己的教席中,渲染图显然成为他用以类比的方式。而在我的事务所中,模型则成为关键的设计途径。我们之间主要的不同也在于我不再通过图像来工作了。

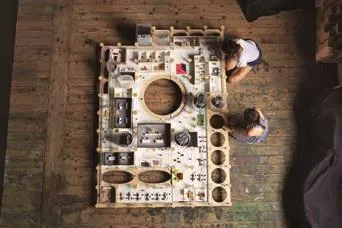

图2:通过模型推敲设计,摄于克里斯蒂安 · 克雷兹事务所

我通过不同的工具在不同的建筑层面工作,例如我们持续地专注于概念模型,有时会将注意力转移到部分室内模型上,在不同的尺度层级会选用不同的材料。有的模型只是用来推敲光线,有的针对结构,还有的是为了立面 (图2)。更重要的是通过这种方法你分离了在建筑中可以找到的每个方面,只有在最后才把它们放到一起。最终的图像是由分析与重构得出结果。你不能单做一个漂亮的形状,称之为符号,然后就认为它已经足够去做出一个建筑的宣言。从这个意义上讲我并不以表面的方式来理解建筑,不是仅仅在远处看房子然后就把这叫做图像,而是将建筑理解为一个将所有事物都聚集在一起的整体。只有通过创建这个整体,建筑才能揭示根本或者说具有价值。这也与现在许多只以一种形态来设计的建筑师相反,他们的设计最终只有一个方面是有意思的,而剩下的所有都并不重要。

二、“空间选集——最本质的空间感知定义”:不同定义而非不同风格

为什么克雷兹的一些项目彼此之间看起来十分不同?这种变化中的一致性又是什么?

建筑外观的不同并不来源于风格的变化,而是因为从属于不同的空间定义。克雷兹目前研究的空间选集像是理想化的建筑类型,是最本质的空间感知定义。本处的采访将从装饰性空间开始回顾空间选集的出现,以偶然性空间为例展现空间选集的系统化,最后以最常与克雷兹一起被提到的结构空间来探讨结构元素在空间中的认知。

L:最近您提出了一个新的概念:空间选集(Space Anthology),您在ETH带的设计课也依此开始了新的教学尝试。使用抽象的语言,故意没有任何图像、模型而只用文字来定义和描述空间,并将空间分类,例如雕塑空间(Sculpture Space)、叙事空间(Narrative Space)、混合空间(Hybrid Space)等。学生们根据不同的空间描述寻找并分析案例,再结合功能做出自己在给定空间类型下的设计。您是什么时候开始定义空间的呢?

K:五年前,我在哈佛大学设计学院丹下健三的教席里教授了一个名为“装饰空间”(Ornamental Space)的设计课程。[4]当我在做北京CBD 核心区文化中心(Beijing Central Business District Core Area, Culture Center)的方案时,我刚刚结束了在哈佛的教学。同时我想要把装饰空间这个概念引入建筑。我想这是第一次,也是我第一个使用的关于空间类型的词汇。

装饰空间实际上是我在紫禁城里感受到的一种体验,感觉它是一种不停在重复的空间,你无法看到或定义或经历一个空间模块与下一个空间模块之间的边界。如果你在故宫的庭院中,打开了一扇门,进入了一个房间,当你从另一边的门出去时,你又进入了一个新的院子。故宫的庭院与维也纳城市庭院虽然空间序列相似,而体验非常不同。维也纳的庭院由石头建造而成,坚硬封闭,在故宫里一个空间到另一个空间体验并不会中断。这就是为什么我把这种体验叫做装饰空间。我在中国传统建筑所体验到的空间特殊敏感性,与中国的文化背景间有着强烈的联系。北京的项目希望通过空间本身,而不是通过一个生动的比喻理解、从一个岩石或者任何可以被带入建筑的东西来设计,把传统建筑中感受到的建筑体验带入进在21世纪一个新兴的、有着全新环境的、扩展中的当代城市中心。

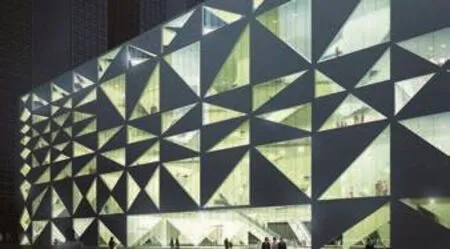

从功能角度来说,北京的文化中心不应仅仅是一个博物馆、一个展厅、一个礼堂。除此之外,我们还阐述了文化中心中最重要的部分——在不同功能之间的空间(the spaces in between programs),例如在书店与展馆室之间,在博物馆与餐厅之间的空间。这种两者之间的空间通过穿孔桥梁来连接。建筑内的体验就像是穿过一个垂直的热带雨林,可以与别人会面交流,体验到一定程度亲密,同时也提供封闭私密的场所。我从未想象到能在中国以外的地方建造这样的空间,它是一个纯粹的创造与想象,不管你如何称呼它,这都是由想要在中国找到在世界任何一处都无法想象的东西的渴望促成的(图3)。

L:您为什么希望把空间感知的定义作为一个系统来分类?空间选集的系统化是什么时候开始的呢?很多人也都很好奇,为什么2016年威尼斯双年展瑞士馆——偶然性空间,看似跟您之前大多数的项目风格完全不同,空间选集是不是也可以解释您近年来建筑风格的转变?

K:在偶然性空间之后,我觉得我应该更好解释一下,为什么我们做的项目彼此之间看起来那么不一样呢? 它们其实是处于关于怎样做设计,怎样认识建筑,怎样看建筑的同样理解,而不是从缺柱之宅(House with a missing Column)到偶然性空间的风格转变(图4、图5)。我理解建筑为一门学科,它的连贯性超出了任何个人的审美预判,也是一个超越个体特性的智慧理解。在我的理解中,建筑中的连贯性不应从喜好或个人风格中来,而是来源于对建筑更广泛的预期。我现在研究的空间选集就像是你可以找到的最基本的空间感知定义,就像是理想化的建筑类型。从建筑角度来说,偶然性空间只是不同于缺柱之宅的另一种定义。尽可能地贴近和忠实于一种空间定义,去回顾定义的本质,这和持续一种风格还有尝试不同风格有本质的区别。

图3:北京CBD 核心区文化中心方案模型

L:“结构”是一个经常跟您的作品一起被提到的词,普遍认为创新的结构体系是您作品中的点睛之笔,结构好像也成为您的一个特定标签。您是否能更详细地解释一下结构这个元素在空间中是如何被认知的呢?[5]

K:结构当然一直非常重要,对于我来说它是建筑中不能忽视的一个重要组成部分。并且它跟审美无关,房子能不能立起来是客观存在而不是一个关于品位的问题。另一个我一直与工程师还有他们的作品非常亲近的原因是,他们的工作与思考都是有系统的。他们不关心单一的元素,但他们会思考所有的单一元素合在一起意味着什么。你可以把这个称之为结构。结构不是一个单独孤立元素的集合,而是通过元素间的一种特定关系而形成的。如何一个个地组织空间,一个接一个地定义空间都可以被认为是一个结构问题,在这个意义上它并不是不间断地在做决定,而是遵循一个主要的规则,用一个主要的思想以贯穿所有不同的任务。在我的情况中,这些元素如何成为一个实体,如何形成结构只能通过对空间的感知来定义。

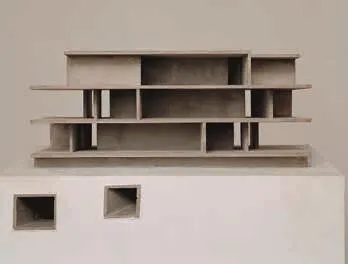

可以说在偶然性空间中,每个角落的空间都看起来不一样,形式难以捉摸,在空间的外壳下,纹理、比例、形式都在不停变化。但是如果你将这个房子,或者说是空间看作是一个结构,突然之间它就变得很简单也很严谨。你可以说它的空间轮廓是被一个平均2cm厚的混凝土外壳所定义的,它的表面变化了无数次以表现一个无尽的空间。这个定义也可能与你亲身的体验最为接近。在外面你看到的是一个小小的对象,一旦进入了你会觉得它有一个完全不同的尺度,空间看起来很巨大,因为你无法看到它的尽头。它不是一个你可以说“啊,这个角落象征着这个,那条边有那种含义,或这处是某个审美偏好表现的项目”,它是一个整体,虽然是由许多不同的碎片来构筑成的。但它是一种对于结构的主要理解,不以整体中任何一个特殊的表面、空间的单一碎片来定义,而是将所有东西集合的整体来定义它。在这个层面上来说,我依然通过结构来工作,以一种更抽象的方法。很明显我在瑞士做的许多建筑与我所定义的结构空间(Structure Space)有很强关联。这个类型的空间感知主要通过承重结构来定义。 洛伊申巴赫学校(School in Leutschenbach) 是一个例子,缺柱之宅是另外一个 (图6、图7)。

图4:缺柱之宅

图5:偶然性空间

图6:洛伊申巴赫学校结构表现

图7:缺柱之宅结构表现

图8:墙同时作为结构与空间分隔:五户住宅

图9:墙同时作为结构与空间分隔:一墙之宅

L:那 五户住宅(Apartment Building on Forsterstrasse)呢 (图8)?

K:也算是,但不仅仅是。这个可能更复杂一些,因为它的结构由墙组成,墙又再定义了空间。

L:那一墙之宅(House with One Wall)呢(图9) ?

K:这所房子也跟五户住宅有着很大的相似之处。

三、“纯粹感性与直觉的理性化”:概念、实践与控制意识

在克雷兹的项目中,概念的产生、概念到实践的转化以及该过程中意识的控制都是怎样进行的?

图10:Paraisópolis贫民窟扩建

在这部分内容中,采访者希望通过三个与概念相关的问题显示克雷兹如何将感性的认知转变为理性的建筑,并以几个项目其事务所的工作方式为案例。克雷兹认为渴望是他设计的触发点,为了靠近概念的本质需要不断地改变建筑的外观形态。于他而言,设计是将纯粹的感性与直觉理性化的过程。

L:最近我听说了一个很有趣的实验,20世纪初德国的心理学家保罗·普劳特(Paul Plaut)[6]给当时许多著名的艺术家和科学家,例如汉斯·波尔兹格 (Hans Poelzig)、 康定斯基(В а с и л и й К а н д и н с к и й)等都发放了问卷,问了他们三个关于概念与实践之间关系的问题[7]。今天我们提到的空间定义从某种程度来说也与心理认知相关,我觉得这些问题也很适合来问您。第一个问题是,您的设计概念一般都从哪里来?

K:渴望是我设计的触发点,甚至在任何设计过程开始前就开始了。有的概念实际是在设计过程由挫折引发的,我做的一些工作也相反于我的经历,总是试图去克服我的偏见。例如你会发现我在瑞士建造的那些私人住宅都非常开放,对环境极其慷慨,它们是对于广阔空间一种追求。可以说这些房子并不能很好地融入瑞士的语境。我觉得瑞士的许多房子都非常封闭,空间很小,它们通过相当经济的方式被设计和建造出来。相较于期待找到一个很有代表性的房子,你会发现大多数的房子都很内敛并舒适。显然我在瑞士设计并建造的住宅甚至不能达到“舒适”这个标准。它们对客户的要求很高,它们都并不遮掩,很暴露。从这个层面来说,我认为这(我的建筑)是对瑞士固有状态的一种批判,我的建筑更接近于巴西建筑,或二战后最激进的建筑尝试——粗野主义建筑(Brutalist Architecture)。

从心理学或者直觉的角度来看,我感觉这更像是对于现实状况的一种拒绝。在我面对巴西式的理想时,这也许会强化我的论点。当我在巴西设计Paraisópolis一个贫民窟的扩建时,我当时要面对的是巴西式的理想(建筑)。但,我又做了与巴西建筑完全相反的尝试——尺度极小,房间紧凑,用非常普通传统的建造方式等。从某种意义上来说,我的第一个也是唯一一个巴西项目,一点也不巴西(图10)。

L:您的回答很有趣,也与20世纪的艺术家们的想法有一些相似,在那时很多艺术家都说他们的概念来源于第一印象下的感受或直觉。您的直觉似乎表现了对既有环境的反叛,那第二个问题是,您是如何将概念转化为实践的?

K:我想说建筑师是一个很难的职业,因为你永远不能自由地做你想做的事,这也是跟艺术家的主要区别所在。你要持续服务于客户,要根据他的时间、预算,面对不知道从哪、为什么来的问题来改变自己。我对于转化的理解在于,它是帮助你克服个人信念的方式。你总是不得不以战略式的方式来工作。不能光做一个设计,然后梦想它马上可以被建起来。但是你可以提供一个开放且在后期有余地修改的概念。当然为了保持概念的精确和完美,需要不停地做出改变。在相同的概念下建筑可能经常会变换,或者可以通过改变建筑物的外观来一次又一次地完善接近最初的意图和想法。

如果你想一下我们刚刚完成的中国美术学院良渚校区的竞赛[8],实际上整个项目都开始于李凯生老师对我们发展中的方案,提出的“云”这个隐喻的建议。相比于做一个方案然后花几个星期去问什么可以成为这个房子的象征,我们对于在项目开始有这个隐喻非常兴奋。进而我们开始思考建筑与这个隐喻的相似之处,并不断地修改方案。最终这个项目与我们所做的其他异常严谨的方案都不同,但是概念本身是完全相同的,并进一步得到了强调。概念也在不同的层面上影响了设计。竞赛任务书中提到的目标是有一个联结、共享的校园,对我们来说这也与我们起初设计的为室外活动的巨大开阔场地更相关。我们重新定义了校园功能,以合理地将所有的教学与研究功能都放在一个体量中,将学生宿舍归在另一个体量内。在这个层面上,最终的方案其实更忠实于最初的想法,也更严谨地遵循了起初的意图(图11~图13)。所以,为了不放弃你的概念,你必须得持续去改变建筑的形象。但这也是一个越来越靠近概念本质的机会,可你总是不得不去杀死建筑的外观。

图11:中国美术学院良渚校区竞赛方案一

图12:中国美术学院良渚校区竞赛方案二

图13:中国美术学院良渚校区竞赛最终方案

L:当时受访的对象们也强调了初始概念的重要性,并发现自己总会回到初始的草图上。这正好也引出了我的第三个问题,在将概念转变为实体的过程中,您都是有自觉或意识去控制的吗?或哪些时候是没有的呢?

K:对于这个问题我只能谈一谈设计过程中对于“理性”这件事的理解。为了使一个建筑看起来合理,看起来不像是只有我能理解其中突出亮点的、迎合我个人偏好的,需要付出巨大的努力。同时它也应该能被在公共场合正式地展现。如果我做一个讲座,可能大家都会说我做的项目看起来非常合理(Rational),但实际上它们只能被称作是合理化的(Rationalized)。设计的过程是去寻找一个可以变得合理的东西,但这件事本身并不合理。我认为设计是将纯粹的感性与直觉理性化的过程。作为建筑师我并不会去解决那些别人可能会有的问题,我更喜欢去做一个创造问题的建筑师,且这些问题出于很棒的理由。我会说我所做的所有项目都是关注于空间的感知。如果你在这个空间里工作、生活或参观你会有怎样的感受?最终,空间展现的是情绪的表达。也许我们做的所有项目中最理性也最不理性的就是2016年威尼斯双年展的瑞士馆——偶然性空间。我记得我在偶然性空间里面观察来访的人,他们进入时脸上立刻会浮现出非常高兴的表情,他们真的很开心(图14)。

L:对,我也觉得偶然性空间是个很好的例子。它的产生看似随机并偶然,但在300多个模型里产生的最终方案实际也是在不断思考、挑选、设计后的慎重选择。我印象最深刻的是当时您用手机拍了一张妹岛和世(Kazuyo Sejima)在偶然性空间里面的照片,她笑得非常非常开心。

K:是的。对建筑师来说他们可能已经非常习惯于不同空间带来的体验,但他们的表情也变了,甚至连 帕特里克·舒马赫(Patrik Schumacher)[9]脸上也浮现出了笑容。这也是建筑强大感染力的证明,它可以在多大程度上影响人,多么迅速地影响人。如果你看一部电影,大家都知道他们将会经历情绪的变化,电影可以让你笑也可以让你哭泣。当然,我觉得如果有一个让你大笑或流泪的空间会很可怕,因为你不能整天、整月、整年地哭泣。那些空间不仅仅是为了两小时的参观,而可能是一辈子的经历,所以建筑的影响更微妙也更深远。作为一个导演或作曲家你或许可以依据情感创作,但作为建筑师并不可以。不过我还是认为建筑的本质十分感性,很难真正被讨论,设计的过程也不可以。你还记得我们在面对多个方案可能性时,在方案起步时经常会用匿名投票的方式以避免争议吗?当然这不是一个关于民主的设计过程,而是想了解人们在不被彼此影响的情况下如何看待一个建筑方案。你有经历这个过程吗?

L:我工作的两次经历好像都没有。但是我记得有经历过不匿名的直接讨论,一个项目组的人,还有您,一起围坐在不同方案的模型和图纸边,然后大家一个接一个地说自己喜欢哪个方案。

K:对,这一般是在后期发生的,这类的讨论就没有那么重要了。对我来说,相比于一个人如何看待且辩解方案,我更愿意了解他对项目的感觉是什么。我不喜欢在事务所里面有辩论,尤其在项目早期的时候,我也不认为找出最好的论点是有意思的。不同时间下很多事都可以变得有趣,有时你有一个想法或方案,所有人都清楚地认识到它很有意思,很惊人,甚至不需要通过很清楚地去弄懂它。设计的工作就是使这个想法合理化。所以从某种意义上来说,你不能很清楚地区分什么是感性的,什么是理性的。我觉得建筑设计的引发点永远是感性的,如果设计对于我来说不是这回事,我可能就会关掉事务所,去写书并仅仅只做一个教授。但是,设计是我不想也不能控制的过程。到最后,你真正喜爱且不是精确了解的东西能够变成现实往往是一种奇迹。

四、“中国:为世界共性问题提供范例”:不寻常的建筑,自由、大尺度以及由“误解”带来的想象

克雷兹对于竞赛输赢的看法是什么?中国对他来说意味着什么?他的项目又能给中国性带来怎样的创新?

克雷兹眼中的建筑竞赛更接近于体育比赛,希望成为最快、最非凡的那个,而不做能够赢得竞赛的平均建筑。自由、大规模以及了解未知事物的渴望是他喜欢在中国做项目的三个理由。他项目中的中国性不仅希望为中国带来特别的创新,同时也希望由中国为全世界共同面临的问题提供解决方案。

图14:王澍、帕特里克 · 舒马赫、吉尔斯 · 瑞辛(Gilles Retsin)、刘奕秋等在偶然性空间内

L:我知道事务所对于参加的每一个竞赛都非常投入,常常是不计成本、不管代价地去完成理想的方案。但是无论在瑞士还是中国,我们参加的竞赛很多都没有中标,中标的也大多数没有能够被建起来。您会对此感到失望吗?您对竞赛失败的看法是什么?[10]

K:我们为中国或者瑞士所做的所有方案都是预设会被建造的,我们和工程师一起做了大量工作来做出可实施的设计。在瑞士我们也输了很多大型竞赛,之后总可以收到官方意见回复,但在中国从来没有收到过,所以我也不知道为什么会输。不过我猜想中国与瑞士之间并没有太大的差别。我们经常收到建筑造价太贵的反馈,但我觉得这不是事实,在瑞士的竞赛中我们作了极其详细的成本估算。很多时候,当人们看到新的、不同的事物时,他们会害怕。建筑是关于金钱的巨大投资,新的挑战会让人变得很谨慎,很怕冒险造成损失。当然,做与众不同的事需要冒险的精神,需要人们准备好去在各个方面承担风险。也需要有一个值得去承担风险且永远合理的目的。每个项目背后的欲望都可以被每个人强行推进,但对于掌权的人来说责任比任何对建筑的渴望都要强烈。

作为一个建筑师,我只是尝试去做我能做出的最好方案。我不是为了赢得竞赛而去做竞赛,因为当我看到那些获胜的作品时,我很少发现一些新的或令人兴奋的闪光点。大多数的竞赛评委都会选择最方便和最保守的项目。所以建筑竞赛与体育比赛的不同在于,不是最好最快的那个人可以赢,而是最平均的人会赢。作为一个在瑞士工作的建筑师,我看到大多数的瑞士竞赛选出的不是最突出的方案,而是对于不同人群例如政治官员、建筑师、使用者、周边市民等来说最方便的方案。竞赛的主题是找到一个可以让每一个人都有点满意的项目,这就是关于平均的定义。我对平均的建筑并不感兴趣,每个人都能做成那样。我眼中的竞争就像是体育比赛,谁从建筑角度做得最好,作出了最大的贡献,谁就是赢家。我也完全意识到了我对于建筑的理解和寻常的建筑竞赛是完全相反的,但我也不能也不想去改变。

L:那在瑞士做竞赛和在中国做竞赛的主要区别是什么呢?您为什么会想要并且参与了这么多的中国竞赛呢?

K:区别在于在中国你能感受到更多的自由。瑞士的竞赛有无尽的限制,在所有的限制下你很难喘过气来,你还要在微小的区别之间付出巨大的努力和工作量,这并是很有趣。在中国则自由得多,有时任务书并没有被完全限定,或者是开放的,可以由建筑师来定义,我认为对于每个建筑师来说这都是难以置信的机会。在竞赛这个领域中,中国是一个比瑞士——这个地球上最古老的民主国家——更为自由的地方。这就是我对中国竞赛感兴趣的原因之一。

另一个原因是我对于大尺度很感兴趣,我不认为大房子比小房子更重要,建筑师可以一生都专注于一个小房子,像皮埃尔·查里奥(Pierre Chareau)做玻璃之家(Maison de Verre)一样,通过做改造依然成为建筑史的一部分。也很可能你建造了许多摩天楼但是没有人会注意或记得你。我甚至会说尺度越大,做出杰出设计的机会越小,因为来自外界的影响也会越来越大。尽管如此,似乎我设计的方式以及我对建筑的梦想更多地与大尺度相关,更多地被大尺度吸引。因为我并不以物体来引发思考,我依据事物如何相互关联,如何在规则下定义抽象方式来思考。我通过战略性而不是审美的方法来思考建筑。因此在这个意义上,我作为建筑师不会去创造美丽的事物,但我会提供怎样以最本质的方式来想象建筑的框架。相比于小尺度,这种设计方式跟大尺度之间的联系要强许多。这也是我在中国竞赛上花费很多时间精力的原因之一。

第三个原因可能是因为我不太了解中国,但我希望可以通过为某个人或者某个国家做设计为媒介去了解一些我还不知道的事。我已经很了解瑞士了,但是中国对我来说依然是一个未知的大陆。所以于我而言,相较于一个熟知于心的地方,在一个未知的领域工作更有意思。对中国的不了解也给了我去想象中国的机会。也许我梦寐以求的中国可能不是真正的中国,这也可以解释为什么到现在我还没有房子在中国建起来(笑)。但我也可以想象,我做的项目可以为中国提供一些东西。中国将如何重塑自己,如何重新构想自己?也许这种不了解或者说误解,提供了自由的想象力,这对于任何一个想要改变、提高或进一步发展的国家来说都是非常重要的。

图15:广州三馆一场

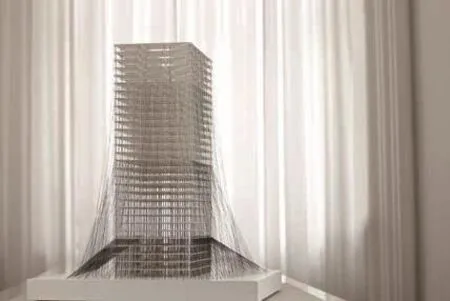

图16:郑州超高层

图17:中国美术学院良渚校区竞赛

L:您所做的中国竞赛项目想要为中国提供一些什么呢?通过中国美术学院良渚校区竞赛这个新完成的项目,您又对中国性有了什么新的认知吗?

K:我想不是我做的所有中国项目都有一样的可建设性,不同的项目要花费不同的努力与代价。广州三馆一场是一个非常现实的项目,因为它会使用非常传统的建设方法。这个项目中的具体创新性相比于别的项目更小,也更容易操控。广州项目的设计起点是创造一个不需要买票,甚至都不需要推门就可以散步进入的公共空间,而公共空间正是中国所缺乏的(图15)。郑州超高层是对美国无差别的高层建筑作出的相反尝试。你会发现其中可见的结构变化在世界任何一个摩天大楼中都没有出现过。通过增加结构的密度而不是结构的尺寸,这座随着高度变化的大楼为建筑界带来了启示。很明显这座塔需要更多的规划与施工时间,并会花费不菲。但与此同时,它的结构很轻便,与传统的高层建筑相比将减少约70%的材料用量。这意味着你的材料成本更低,人工成本更高。最终对于高层建筑这样并不那么可持续的建筑类型,这也是一个非常可持续的建议 (图16)。

所以从这个意义上来说,这两个项目不仅仅是关于中国性,同时也关于如何去认知中国,不仅是只把它想象为世界经济体系中最大最强的成员之一,同时要思考它如何为全世界共同面临的问题提供解决方案。想象一下如果我们的国美方案能被建成,这将意味着中国在可持续性问题上迈出了重要的一步。国美新校区的方案展示了我们对于最珍贵的资源,即对土地的慎重考量。整个校园仅被极少的建筑所占据,其他区域将被用于农业和景观(图17)。在环境问题上中国面临着诸多批评,但我也认为它提供了不可思议的解决和处理这些问题的可能性,相比其他许多国家,中国可能产生的解决方案也会更突出,更令人兴奋。

(感谢克里斯蒂安 · 克雷兹、克里斯蒂安 · 克雷兹事务所建筑师凯奥 · 巴博扎(Caio Barboza)对于采访英文版校对的帮助,感谢苏黎世联邦理工学院建筑历史与理论研究所博士候选人赵越以及北京市城市规划研究院弘都院周兆前在文章组织、翻译过程中提供的珍贵建议。)

注释

[1]米罗斯拉夫 ·西克(Miroslav Šik):1953年3月7日出生于捷克共和国布拉格(Prague, Czech Republic),瑞士建筑师、建筑理论家、苏黎世联邦理工学院教授。

[2]2018年4月17日, 5:15 PM - 6:15 PM, ETH Zürich,Miroslav ŠIK: Analoge Altneue Architektur| Abschiedsvorlesung

[3]法比欧·莱因哈特(Fabio Reinhart): 1942年3月23日出生于瑞士贝林佐纳(Bellinzona , Switzerland),瑞士建筑师,1985年起任教于苏黎世联邦理工学院,曾担任过阿尔多·罗西(Aldo Rossi)的助教。

[4]装饰空间(The Ornamental Space)是克雷兹2012年秋季学期在哈佛大学设计研究学院开设的一门设计课,这个课程想要验证抽象术语是否可以作为触发设计过程的起点。装饰空间来源于筱原一男在1964年提出“三种原空间”之一。这次设计课程中发展出的许多想法应用在了克雷兹北京文化中心的项目中。2017年11月16日,克雷兹在麻省理工学院面对来自哈佛大学与麻省理工学院的学生们做了一个名为“After Ornamental Space”的讲座,讲述了他由装饰性空间引发且正在进行中的“空间合集”的尝试。

[5]这个问题的提出参考了2017年11月克雷兹在MIT“After Ornamental Space”的讲座问答,其中提到对于他在设计中认为空间比结构更为重要。

[6]保罗·普劳特(Paul Plaut),1894-1960年,德国心理学家、心理医生,专长于应用心理学。

[7]问题来源于保罗·普劳特所著的Die Psychologie der produktiven Persönlichkeit(1929),感谢赵越引发的讨论并对德语翻译的帮助。

[8]中国美术学院良渚校区竞赛方案由克里斯蒂安·克雷兹领衔,克里斯蒂安·克雷兹柏林事务所与杭州青道房建筑设计有限公司-李凯生工作室合作完成。

[9]帕特里克·舒马赫(Patrik Schumacher):1961年出生于德国波恩(Bonn, Germany),建筑师和建筑理论家,是扎哈·哈迪德建筑师事务所的负责人。

[10]笔者对克雷兹竞赛输赢的思考来源于2017年秋季学期他在ETH的设计课讲座,他将许多自己参赛但没有中标的方案与最后赢得比赛的方案做了对比,调侃且认真地与学生们讨论了在瑞士建筑竞赛的赛制问题。

图片来源

所有图片均由克里斯蒂安·克雷兹事务所提供