在抽象观念与未来的现实之间

——作为建筑设计工具的物理模型

2018-10-30程博ChengBo

程博 Cheng Bo

一、建筑模型:一段简史

在《作品,建造,居住》(Werk Bauen Wohnen)杂志有关模型的专题写作中,斯特拉特豪斯(Jehle-Schulte Strathaus)将模型分为三类:首先是设计模型,用以展示还未建造的“建筑物的整体或局部”,也即在实施之前对建筑师设计工作进行的记录;其次是已建成建筑的模型,其目的是展现建造方式、进行检查、服务于未来的维修、帮助辩证审视、作为纪念或是军事与战略目的;最后还有一种是为展现某种理想模式而建造的模型[1]。

希腊自古以来就有建造过程中使用模型的记录,当时的常用材料为蜡。罗马时期维特鲁威就曾提及伊瑞克提翁神庙的建筑结算过程中以模型作为计算依据的实例,他还指出,罗马建筑师与其模型之间的关系不同于希腊人——尽管仍然受到传统的影响,罗马建筑师在设计的过程中获得了更大的自由。这种新的自由要求对建筑师进行广泛的人文教育,他们需要更充分地理解通过模型解释设计所涉及的困难。虽然我们对中世纪的模型实践所知不多,但可以推断,在中世纪晚期的意大利城邦,模型是建筑实践中的惯用工具,而这一传统与独立城邦建筑竞赛体系也紧密相关。

2013年,意大利考古学家在佛罗伦萨大教堂附近发现了一个微型圆顶的遗迹,它可能是伯鲁乃列斯基(Filippo Brunelleschi)为大教堂穹顶项目而设计的比例模型。这一在扩建教堂博物馆时发现的模型周长2.7m,大教堂穹顶建造的标志性人字形砌法在模型中一览无余。“这种建筑技术曾在波斯的圆顶上使用过,但伯鲁乃列斯基是第一个将它引入欧洲的建筑师”,佛罗伦萨大学(University of Florence)古迹修复教授古尔列里(Francesco Gurrieri)说,“虽然目前我们还不能确定这个小圆顶是由伯鲁乃列斯基所设计建造的,但出土地点是他在1420~1436年之间建造的院子,期间他正在负责穹顶的建造”[2]。

重达25000t、高度114m的大教堂穹顶在建造过程中没有使用脚手架,这即使对于今日的建造技术而言也绝对是一项工程创举。正是凭借他创造性的建造方式的设计,伯鲁乃列斯基打败了没有建筑背景的雕塑家吉贝尔蒂(Lorenzo Ghiberti),赢得了大教堂穹顶建造竞标——十五年前,刚从铜匠工作室学成出师的伯鲁乃列斯基因为在洗礼堂大门铜塑竞赛中输给了吉贝尔蒂,灰心负气背井离乡前往当时没落荒芜的罗马城,并在罗马潜心研究建筑遗迹十余年。十几年后,机会从天而降,佛罗伦萨主教堂项目已经进行了数十载,作为项目出资人的行会却在临近尾声时才意识到因该项目尺度过于庞大,若以一般工法搭设脚手架施工,将伐尽整个地区的木材,因此行会决定进行穹顶建造方案竞标,以期解决这一难题。闻风归来的伯鲁乃列斯基,胸有成竹表达了完全不需要脚手架进行建造的想法,但他同时表示只有评审委员会许诺直接委托项目,他才会公开示意建造方案模型。最后,尽管包括吉贝尔蒂在内的其余的竞标建筑师们均已按照惯例提交了模型,但他们的方案都无法解决脚手架问题,于是如我们所知,伯鲁乃列斯基胜出,并在随后的项目发展中依仗自己的技术“专利”夺得了穹顶项目的唯一整体管理权,从而开启了建筑师执业新范式。大教堂穹顶项目的复杂程度之高,使得此后数百年时间里的学者对其工法之谜争论不已——我们有理由推断,在缺乏现代力学分析知识的情况下,如果没有借助实体模型进行检验校核,无论是建筑师本人还是评审委员会,要想完全确信这一建造技术的可行将十分困难(图1、图2)。

图1:圣母百花大教堂穹顶模型

图2:圣母百花大教堂穹顶

图3:密斯和范斯沃斯住宅的模型

图4:矶崎新,空中聚落(Clusters in the Air)方案模型,1982

文艺复兴时期建筑理念中的数学与理性思想影响了通过模型来确定空间意图的实践。此间,透视法的成型极大地促成了建筑空间观的变革。此后数百年,借助模型来指导建造成为意大利建筑师的一种惯例。雕塑家与建筑家米开朗琪罗(Michelangelo) 在圣劳伦佐图书馆与圣彼得大教堂项目里,均使用了模型作为指导工匠工作的工具。而阿尔伯蒂则在《论建筑》中提及罗马恺撒皇帝因不满效果而拆除崭新府邸的案例,借此他引出如下观点:“建筑师不应草率地开始建造,应首先以充足时间考虑周全……应检视整个结构体本身,其每个独特部分的比例和尺寸,且不仅使用草图与绘画,也包括木质或是其他材料的模型。有了这个步骤,建筑师才能避免在建筑落成时为其工作中的失误感到忏悔。”

17世纪末德国巴洛克建筑家诺依曼(Balthasar Neumann)将模型视为优于图纸的媒介,并命人制作了他所欣赏的建筑物与建造细部模型,开创了以模型收藏作为学术思辨与教学工具的方法。此间,石膏模型逐渐流行,安东尼奥 · 希希(Antonio Chichi)将石膏模型发展为建筑师教育的工具[3]。

19世纪末期以来,随着摄影术的逐渐普及,以及现代建筑的历史潮流推动,建筑模型逐步重新成为建筑师的首选工作媒介(此前几百年间,以巴黎美院体系为代表的建筑学将彩色渲染画作为主导设计媒介)。1900~1920年间,对于繁复的与现实情况反差过大的渲染图的批判,促使模型逐渐成为设计师的主要表达工具。一战后,建筑模型及其照片成为建筑师宣传作品的主要媒介。有趣的是,其时最为先锋与代表未来的新陈代谢派思潮,也使用了巨大的模型来让完全是未来图景的概念设计显得更为真实(图3、图4)[4]。

苏黎世瑞士联邦理工学院(ETH Zurich)的教学档案为我们提供了过去百年建筑教学中模型使用方式的历史切片。20世纪初有照片存档以来,学生作业中就都以模型作为设计成果,自1950年代以来,各年级设计课上,模型已成为标准配置,不可或缺,更有1∶1的模型进行空间校核(图5~图7)。

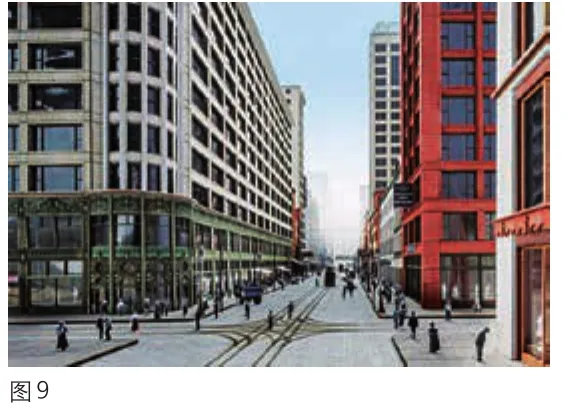

在近年,随着激光雕刻、木工车床加工、CNC数控机床、三维打印、机械臂建造等技术的引入,教学中模型的制作达到了全新的维度,而传统的模型制作也因为加工效率的大幅提高,催生了前所未有的使用场景(图8、图9)。

不同状态的模型服务于不同的目的。本文将主要聚焦于建筑师创作过程中所使用的“工作模型”,阿尔伯蒂在《论建筑》中对模型用法的描述十分符合“工作模型”的定义:小规模模型使得建筑师可以自由地改变建筑构件的大小,进行修改替换,直到所有部分都恰如其分地构成整体[5]。

二、从设计的对象到设计的方法

伴随着媒体时代的到来,模型,更多时候是模型的照片,作为一种项目宣传媒介变得十分流行,但人们逐渐地发现,作为表现媒介的模型,在选择性呈现信息这一点上与渲染图并没有什么本质差别——策展人阿瑟 · 德雷克斯勒(Arthur Drexler)在1975年的一篇 MoMA 展览引文便对模型过于理想化的选择性表现进行了批评,“模型生成了只属于模型世界的真实”[6]。事实上,类似的反思也早就在学科内部存在,阿尔伯蒂在力推建筑模型在设计过程中的作用的同时,也警告建筑师:“精美的抛光并辅以彩绘的模型是没有必要的,那是自恋的建筑师的行为,它使得建筑师从严谨的检视过程中分神……我建议令模型保持简单平实,而不过度精细修饰整洁,它的重点在于设计师的任务而不是模型手工匠的工作”[7]。建筑师雅克 · 赫尔佐格(Jacques Herzog)在一篇关于建筑设计工具的短文中提到,在看到模型公司为项目制作的模型时,他时常对模型中的项目感到陌生,这种可以给甲方直观展示项目样貌的成果模型“无法反映建筑师工作时所极为关注的空间意图”[8]。

图5:苏黎世大学主教学楼方案模型, 卡尔 · 穆瑟尔(Karl Moser,ETH 建筑学教授),1911年

图6:ETH 1920年代高年级学生作业

图7:ETH 1960年代低年级学生作业——卡板模型(左)与 1:1 泡沫模型(右)

图8:苏黎世联邦理工学院亚当卡鲁索教研室,2017年春季,模型制作时间约一周

图9:苏黎世联邦理工学院亚当卡鲁索教研室,2013年秋季,模型制作时间约一周

以上这些批评,均是对模型过分着眼于再现性一面的警惕。这种趋势显然并不单纯地出现在建筑模型的应用当中,而是一种视觉消费主义文化的衍生品。弗兰姆普敦曾诘问建筑艺术到底与布景术有什么本质上的不同,对弗兰姆普敦来说,答案在于建造与结构——建筑的物质基础。而他所采用的学科自审的范式则来自格林贝格(Clement Greenberg)的批判性审视的范式[9]。

艺术评论家格林贝格曾在1965年名为“现代主义绘画”(Modernist Painting)的短文中为启蒙运动之后的艺术实践的走向作了回顾性的分析,“现代性的本质在于,以一门学科所具有的典型方法来批判该学科自身,这批评不是为了自我颠覆,而是为了在能力所及范围内自我强化……当艺术所有可以严肃对待的任务都被启蒙运动所否定后,它似乎将被归为纯粹的简单的娱乐项目……艺术只有通过证明它所提供的经验本身是有价值的,且无法从任何其他活动中获得,才可以使自己摆脱这种降级”[10]。

格林贝格将“独属于艺术的体验”归结为艺术得以自主成立的方式。而早在 1766年德国哲学家莱辛(Gotthold Ephraim Lessing)就提出,不同艺术门类以不同的方式唤起体验,因而作品表达的逻辑也不尽相同。在雕塑作品中,悲剧英雄拉奥孔被巨蟒缠身,“忍受着最激烈的痛苦……但是这种痛感并没有在面容和全身姿势上表现成痛得要发狂的样子。他并不像在维吉尔的诗里那样发出惨痛的哀嚎”。莱辛提出,造型艺术作用于空间与视觉,文学与戏剧则作用于时间与听觉。在空间艺术中,瞬时性的内容不应被赋予永恒的表现,否则就违背了古希腊艺术家对于表达美的信条。而诗歌中诗人可运用的表达手段则完全不同,“维吉尔写拉奥孔放声嚎哭时,谁会想到嚎哭就要张开大口,而张开大口就会显得丑呢?维吉尔写拉奥空放声嚎哭的那行诗只要听起来好听就足够了”[11]。雕塑与诗歌作品中对痛苦的迥异表达方式,源于造型艺术与文学艺术这两种不同艺术媒介的本体差异。

建筑艺术的空间体验,则是独属于建筑学内核。施玛索(August Schmarsow)在他的入职演讲中以如下的设问将空间话题引入建筑理论话语当中,奠定了现代建筑空间生产观:“临时修筑的棚屋与意向永恒的宫殿,两者有什么共通的建筑学本质吗?”“他们全部都是对空间的创造……”[12]。

然而对于艺术家或是建筑师而言,仅靠拥有正确的观念与理想并不足以保证得出一个好的建筑作品。优秀的艺术作品在绝大多数情况下并不是一蹴而就的。为了达成对艺术体验的精确控制,艺术家必须对作品的每个细节反复推敲。

我们有幸在美国作家詹姆斯 · 罗德( James Lord)笔下回到了艺术家贾科梅蒂的创作现场:他在《一幅贾科梅蒂的肖像画》(A Giacometti Portrait)一书中翔实记录了他作为模特参与到贾科梅蒂肖像画创作过程的一段经历——这段创作开始于贾科梅蒂的一个提议:他表示,只需两三个小时,最多一个下午时间,就可以为当时在巴黎旅行的罗德创作一幅肖像画,于是带着好奇与仰慕,罗德欣然接受了这一提议。而事后诸多证据表明,贾科梅蒂近乎天真的时间估计,很可能只是为了说服本计划三天后就要离开巴黎的罗德。接下来,周期被一再顺延,最后变成几周时间。期间,艺术家反复涂抹掉已完成作品的绝大部分画面,并称其为“逆向工作”(Negative work), “有时候,完成某件事的途径只能是将其撤销”。而最令罗德诧异与无奈的是,艺术家其实从来就没有一个对结果状态的清晰的预期,也无从预计自己要达成满意的结果需要的时间。在无数次目睹艺术家“撤销”罗德看来已经十分出色的成果后,罗德在画布再一次即将被涂抹掉的刹那制止了艺术家,并以此结束了二十多天的创作过程(图10)。

这略显戏剧化的创作过程,其实是艺术家工作的常态。一次展览访谈中贾科梅蒂坦言:“开始我只非常模糊地知道我想达成什么,在雕塑创作过程中我的身体几乎是在机械地运动……从头部到脚部,再从脚部到头部,然后观察整体,再继续修改,如此反复不休……这些被展出的作品全都是草稿与尝试……我保持继续工作的原因,是我还没有完全理解我所看到的,每次创作过程中我都会理解得更多一点,这是令我坚持创作的原因”。

无独有偶,贾科梅蒂倍为推崇的先驱艺术家塞尚(Paul Cézanne)也以类似的方式进行着他的艺术实践——梅洛-庞蒂(Merleau-Ponty) 在“塞尚的怀疑”(Cézanne’s Doubt)一文开篇提到,“他创作一幅静物画需要100轮次的尝试,一幅肖像画则需要150轮。我们称之为作品的,对他而言,只是个小尝试,一个向绘画的趋近过程”[13]。

贾科梅蒂在作画过程中也向罗德解释,过去肖像画创作目的(与当下的摄影术相类似)是为了提供对模特的一种视觉记录,这一目的在机械复制时代已经不复存在。肖像画不应再被理解为摄影术式的,也不再具有一个可被清晰定义的完成态,肖像画创作所追寻的,是通过绘画为观者竭力呈现艺术家独有的视觉经验。正如前文格林贝格所指出的,在这样的创作中艺术作品曾经拥有外在目的被舍弃,进而收敛为对纯粹的体验的追寻。

这样的创作本体与观者体验的关系,也是近年来瑞士建筑师所普遍关注的核心话题。建筑师与建筑史学家马丁·斯坦曼(Martin Steinmann)在一篇关于瑞士现代建筑的访谈中提及,当前瑞士建筑实践中有两个重要趋势——“作为被建造之物的建筑”以及“带着力场的形式”[14],分别指向了形式与材料建造这两个建筑的本体范畴。而赫尔佐格在《建筑素描》杂志的访谈中则表示,“我们不寻求建筑中的意义,一个建筑不是一本书,它没有引用、副标题或是画廊里的图像标签。一个建筑就是一个建筑。这个意义上,我们是完全反再现的。我们的房子的力量在于其对观者的直接的本能的影响力。对我们而言,这就是建筑中所有重要的东西”[15]。这一观点让人联想起塞尚在书信中所言“观者面对作品本身的即刻可以更好地对作品发表见解,且远胜于令人迷失的纯粹臆断的理论阐释”。

对于本体性的关注,在设计过程中则体现为对形式语言的斟酌与精确控制——这构成了空间艺术的共同特征。如果粗略地把整个设计过程约减为四个步骤:1.理解客观的任务书、法规、物理定律,以及主观的设计意图、习俗等设计条件;2.提出空间设想,并将空间与形式的构思与步骤1的约束条件进行比对;3.调整空间设想; 4.不断往复于步骤2与3,以趋近于最优解,并在项目时间周期用尽时停止。

图10:詹姆斯 · 罗德肖像,贾科梅蒂

图11:出土于德尔菲的青年塑像(比顿)正面与侧后面照片,约580 B.C.

图12:出土于雅典的青年塑像,正面与侧面照片,约590~580 B.C.,MoMA

步骤4中,空间效果或者说作者期待观者获得的空间体验的不断精确化,常被我们称为“推敲”。这一过程基本可以类比于贾科梅蒂创作肖像画的过程中“涂抹—重新开始绘制—审视”这一闭合循环过程。

莫斯塔法维(Mohsen Mostafavi)在试图解释彼得 · 马克力(Peter Märkli) 设计作品中所关注的“形体的精确比例”“微妙的形式平衡”等话题时,以一对古希腊雕塑的对比作为注解[16]:两尊雕塑具有相同的母题,青年男子直立站立,单足向前。除了名为比顿的雕塑的体型似乎更为健硕之外,两者似乎并无区别。但在端详之下,不难觉察到两尊塑像不宜明辨却确凿无疑的差异:比顿塑像显得蓄势待发,似乎即将要迈步向前,而另一尊塑像清瘦的青年则似乎动作僵直而静止。在更为仔细的审视中,微妙差异的线索便有所显现:比顿的手肘略弯,肌肉也显得更为紧张(图11、图12)。

最近的一次哈佛设计研究生院(GSD)的公开演讲中,马克力为听众展示了自己几幅草图,用来解释位于 Giornico 山谷中的 La Congiunta 汉斯 · 约瑟夫森(Hans Josephson)雕塑收藏馆的设计中一个看似不起眼的决策过程。这一微型展馆的功能与空间设定十分简明,其选址所诱发的场地意图也明确无疑,对于建筑师而言,设计的思维密度出现于两个体量所形成的构成关系,而这种关系显然无法由数理逻辑推导完成,它微妙的视觉关系必须以视觉的方式加以操作与校核,并且不得不经历多个不同版本的比较与迭代(图13)。

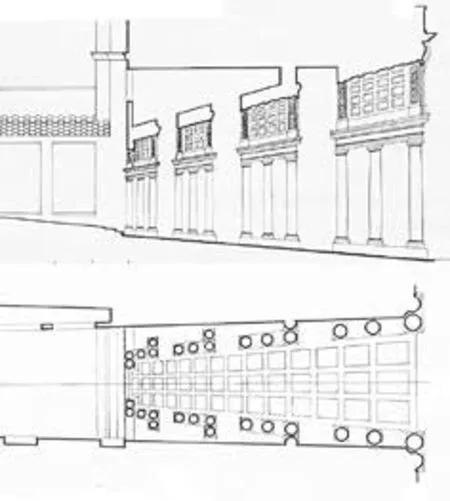

马克力对形式比例的推敲与贾科梅蒂对作品的反复修正,均属于“推敲”的过程。但对于建筑师而言,其创作过程相比于雕塑艺术则要间接许多——建筑师对于空间的设计过程并不直接作用于最终建成物本身,而是借助于一定的创作媒介,而不同创作媒介又可以分为直接针对空间操作的媒介(如模型)和间接针对空间的抽象标记进行操作的媒介(如图纸)。建筑设计推敲的过程中,往往会同时调动各种媒介。其中,草模与草图适应于快速修改、快速判断,精确绘制的图纸和精确制作的模型则会被用来进行审慎的校核判断。本文的最后一个部分将着重分析,物理模型在这样的设计过程中,可以怎样发挥无法替代的作用。

图13:La Congiunta不同的草图方案,彼得 · 马克力

三、工作模型:“推敲”的工具

比较图纸与模型时,首先可以肯定的是二者均是一个未来建筑的再现,两者对几何形体抽象程度的差异是区别二者的关键:图纸相比于模型,无论潦草或是精确,都涉及几何空间维度的降低(从三维减少为二维);模型则是一种几何的类比物,即使是最为快速制作的草模,因以实体占据三维空间,使其获得了无限多可被观察的角度,从而更为贴近现实世界中连续的、动态的空间体验。在几何之外,二者都可以选择性地再现材质信息,在三维空间中的材质信息对于再现更有优势——尤其是物理模型中,模型遵循着与实体建筑同样的光线的物理法则。对于启发联想(to evoke)这一作用方面,二者并没有自生的优劣之分。

不难得出以下判断:二维或是透视的草图相对于模型而言,作为更抽象的记号系统,十分适于抽象地演绎(deduct)发展一个空间的初步几何意向,另外它也可以更快速记录瞬间的思维;而数字或是物理模型,因为其直观与类比(analogue)的特性,更适用于将某个空间意向发展成熟,并且通过对形式的反复推敲修改、观察归纳(induct),获得最为趋近该空间意向的一个版本。

瑞士建筑与艺术史学家沃纳 · 奥克斯林(Werner Oechslin) 在名为“建筑模型:理念的材料”一文开篇提到,“几乎没有一种科学不和模型打交道”。模型总是出现在那些需要进行(抽象的)“设想”的场合。对于面向实证的以及以实证为基础的方法和领域,模型更是显得极为受宠,因为它在持续调整与优化逐步达成目标过程中格外有效……模型总是介于抽象设想与不确定性的现实之间,这是它的魅力所在,并确保了它灵活的状态……传统的建筑模型在“身体性”和以此获得的直接观感上十分出众,因此从这个特点出发,它不仅适合将那些“预想”的功用在抽象中实现,同时也可以随时令这些功用“可视化”。它满足了我们的最高标准——“一目了然!”[17]

沃纳 · 奥克斯林所说的身体性与直观观感,正是模型区别于图纸的核心差别。而“一目了然”的诉求,并非简单的视觉信息,而是对于空间感知状态的完整综合判断。人们很早就意识到自身视觉感知能力的特征——维特鲁威在《建筑十书》中就已经描述了透视法的使用,并在对希腊神庙建造原则的描述中详述了古希腊神庙建造中透视矫正方法的原理:神庙柱子以上的部分应向前倾斜其总高度的1/12距离,以使得从地面上观看神庙立面时,立面不会因为透视的原因显得向内倾斜。自古希腊以降,这种顺应或利用人视觉感官而进行的设计策略在建筑史中屡见不鲜。文艺复兴时期伯鲁乃列斯基(Brunelleschi)将透视法的求解方法进行系统化完善后,建筑师们经常使出浑身解数利用透视法的原理“操纵”人的视觉感知。其中经典的案例如伯拉孟特( Bramante )在米兰的Santa Maria Presso San Satiro教堂,因基地条件的限制而将祭坛位置的空间压缩为一个壁龛,通过浅浮雕的方式“绘”制了符合透视的空间进深;波洛米尼(Borromini )在斯巴达府邸的小柱廊,以及伯尼尼( Bernini )在梵蒂冈的教皇接待厅前的大阶梯中,建筑师利用几何变形改变了人们对于空间进深的阅读(图14~图21)。

图14:Santa Maria Presso San Satiro 平面图,伯拉孟特

图15:米兰Santa Maria Presso San Satiro教堂正面照片,伯拉孟特

图16:米兰Santa Maria Presso San Satiro教堂祭坛侧面照片,伯拉孟特

图17:罗马斯巴达宫府邸小柱廊照片,波洛米尼

图18:罗马斯巴达府邸小柱廊图纸,波洛米尼

图19:梵蒂冈教皇接待厅前的大阶梯照片,伯尼尼

图20:梵蒂冈教皇接待厅前的大阶梯设计图纸,伯尼尼

图21:汤姆大叔小屋住宅区,布鲁诺 · 陶特

图22:波茨坦广场高层项目体量研究模型,科尔霍夫

图23:波茨坦广场高层项目,科尔霍夫

随着人们对于视觉感官功能“不完美”的理解加深,建筑师对视觉感官的控制手段也更为丰富。追随歌德关于色彩的视觉感知偏误的发现,布鲁诺 · 陶特(Bruno Taut)在诸多设计中对色彩作用于空间感知的作用加以系统化的实践,陶特曾对其住宅规划的色彩原则进行总结,“住区的空间感应通过色彩得以强化。色彩不同的明度使得空间的属性在特定维度得以延展,或是在其他维度得以压缩”。基于这一原则,朝向交通干道的房屋为了强化突出其体量感而采用了亮色粉刷,而在社区街道尽头对应的体量面向街道一侧采用了亮白色。在有缺口的情况下使空间被围合,而缺口处山墙面采用蓝色,使得空间深度被拉伸,指向远方的松林,让森林空间感知被渗透于每条街道。平行街道的立面为了形成社区感的空间,则用相对明度低的色彩。此外,“色彩在主动与被动二元性格之外还有另外一种条件下的变化,即因天空朝向的不同而得到强化。(在东西朝向的住房里)西立面朝向采用暖色应对下午暖色光,而东立面则用较冷的色彩面向晨光”,于是在汤姆大叔住区的东西向联排住宅,东立面面向清晨冷光采用蓝绿色粉刷,西立面相反采用红棕色粉刷。 蓝绿色上部为黄色,红棕色上部为白色,通过顶层反色操作强化了空间水平深度,同时弱化了建筑界面竖向高度[18]。

二战后,凯布斯(G.Kepes)、柯林 ·罗(C.Rowe)、阿恩海姆(R.Arnheim)等学者对空间与视知觉进行了诸多研究,进一步加深了我们对于空间感知方式的理解。柯林 · 罗对柯布西耶住宅中空间阅读“透明性”的分析里,提到观察者对于建筑的理性理解与视觉感知之间不断地互为佐证,共同构成了对于一个空间的感知,尽管柯林 · 罗在文本分析中使用了大量二维图解配合照片说明,但当他和霍斯利将这套对空间多重阅读的理论应用于教学实践中时,选择了更加有利于空间操作的物理模型作为主要工具[19]。

随着建筑师对空间视知觉理解的加深,他的设计方法与设计工具也需要作出相应的配合——在理解原理并转化为设计的可能性的过程里,抽象思维活动毋庸置疑起到主导作用,但当一个具体的策略确立之后,具体地、精确地控制三维空间在视觉感知中的状态,则是一个必须要经过大量具体的空间操作试验来完成的过程,因为人类在思维中主动构建一个完整空间中多个维度效果的能力是非常有限的。

尽管建筑学从业者通过多年的训练积累,可以获得对于常见空间的基本重构能力,比如一个卫生间一般长3m、宽2m,受过基本训练的建筑学学生可以轻易掌握对其大致尺寸的重构能力,我们甚至可以“习得”从平面图中重构三维空间的能力。然而这种“训练-习得”的模式,对于超出熟悉日常经验的空间是无效的。几何变化,色彩的变化,光线的变化,甚至空气湿度、气味、风速等任一因素的变化,都会改变我们对于空间的体验与感知。我们有充分的理由相信,这些作用于空间感知的视知觉平衡,是无法在抽象记号系统中完成矫正与推敲的,此处只有模型可以胜任,而其中物理模型以其真实的三维空间特性、光环境等优点仍然拥有绝对优势(或许未来在 VR 或是 AR 技术发展更迭到人类无法辨别物理世界与虚拟空间区别的时候,这一平衡会被改写)。

科尔霍夫(Hans Kollhoff)在波茨坦广场的高层项目,可以算是对于这种“简单概念需要被反复推敲才能趋近完美”的极佳诠释。波茨坦广场是柏林老城区的重要空间节点,经历二战被炸毁,与东西柏林隔离多年,在20世纪90年代迎来了作为城市重要节点重新“缝合”东西两城的机会。作为波茨坦广场放射路网起点的两座塔楼之一,其城市设计的意图十分清晰,面向广场的塔楼高纵挺拔,形成了“入口”一般的标记,而背后的逐级跌落通过体量的消解与平衡完成了高层建筑与周围城市肌理的过渡。这一简单而恰如其分的城市设计思路,源自对于“地标”——标记土地信息——这一概念的生动诠释。而从这一思路到最终建成的方案,建筑师利用体量模型研究了上百个不同状态的城市设计,并在这个推敲过程中获得了令人信服的答案。最终塔楼被以建筑师名字“科尔霍夫”命名(图22、图23)。

建筑师在担负建造一个将要影响城市历史百年的空间时,理应采取如是的审慎态度,此处一种责无旁贷的职业操守与艺术家对于趋近完美的无尽追求达成了统一。对这样一种审慎的态度,贾科梅蒂的话为我们提供了绝佳注解:当面对十分接近最终状态的肖像画被贾科梅蒂涂抹掉大半时,疑惑的罗德曾焦虑地询问艺术家,为什么要涂掉看起来很好的画作,而不是继续发展它?艺术家回答到,止步于一个看起来还不错的状态总是充满诱惑的,但它却使人落入无法进一步趋近更佳的风险。

注释

[1]Jehle-Schulte Strathaus, Ulrike, Modelle in der Geschichte und der Kunst, Werk, Bauen + Wohnen,1983.

[2]Discovered: Scale Model of Florence Cathedral Dome[J].Peregrinations: Journal of Medieval Art and Architecture ,2013,4(1).http://digital.kenyon.edu/perejournal/vol4/iss1/21.

[3]Smith, Albert.Architectural model as machine[M].Routledge, 2007.

[4]Elser, Oliver, and Peter Cachola Schmal, eds.Das Architektur Modell: Werkzeug, Fetisch, kleine Utopie.DAM, Deutsches Architekturmuseum, 2012.

[5]Alberti, Leon Battista.The Architecture of Leon Battista Alberti[M]//ten books.London: Edward Owen, 1755: 87.

[6]Elser, Oliver.Zur Geschichte des Architekturmodells im 20.Jahrhundert.Das Architektur Modell:Werkzeug, Fetisch, kleine Utopie.DAM, Deutsches Architekturmuseum, 2012.

[7]同[5]

[8]Jacques Herzog, die Architektur der Darstellung,Werk Bauen Wohnen 1983.11

[9]Frampton, Kenneth.Rappel a l’ordre: The case for the Tectonic[J].na, 1990.

[10]Greenberg, Clement.Modernist painting[M].Voice of America, 1959.

[11]莱辛,拉奥孔.或论画与诗的界限[M].朱光潜译.人民文学出版社,1984.

[12]Schmarsow, August.Das Wesen der architektonischen Schöpfung, Leipzig 1894[M]//Fritz Neumeyer.Quellentexte zur Architekturtheorie, Munich et al, 2002: 319-333.

[13]Merleau-Ponty, Maurice.Cézanne‘s doubt[Z]2013.

[14]Lucan, Jacques, and Bruno Marchand.A Matter of Art: Contemporary Architecture in Switzerland[M].2001.

[15]Herzog, Jacques, and Jeffrey Kipnis.A Conversation with Jacques Herzog (H&deM)[M]//El Croquis: Herzog & de Meuron 1993-1997, 1997(84): 7.

[16]Mostafavi, Mohsen, ed.Approximations: the architecture of Peter Märkli[M].MIT PRESS (MA), 2002.

[17]Oechslin, Werner.“Architekturmodell—” Idea materialis[M]//Die Medien und die Architektur.Deutscher Kunstverlag, 2011: 131-155.

[18]程博.游走在传统与现代性之间:Bruno Taut的建筑理论与实践[J].Der Zug, 2015(3).

[19]Rowe, Colin, and Robert Slutzky.Transparency[J].Birkhäuser, 1997(4).

图片来源

图1:Andrew and Annemarie/Creative Commons

图2:作者自摄

图3:thecharnelhouse.org

图4:矶崎新,空中聚落(Clusters in the Air)方案模型,1982

图5:ETH Zürich, Arbeitsberichte der Architekturabteilung.ETH A11

图6:ETH Zürich, Arbeitsberichte der Architekturabteilung.ETH A12

图7:ETH Zürich, Arbeitsberichte der Architekturabteilung.ETH A13

图8:摄影张峰

图9:苏黎世联邦理工学院亚当卡鲁索教研室,2013年秋季,模型制作时间约一周(Studio Adam Caruso)

图10:Christie’s

图11:Egisto Sani摄影

图12:Fletcher Fund摄影

图13:Peter Märkli, La Congiunta不同的草图方案,GSD演讲视频截图

图14:wikipedia

图15、图16:作者自摄

图17~图20:Wikipedia

图21:Lampugnani, Schneider.Moderne Architektur in Deutschland 1900-1950[M].Reform und Tradition, 1992.

图22、图23:汉斯 · 科尔霍夫建筑工作室