氮钾肥对玉米褐斑病发生及产量的影响

2018-10-30温国昌刘庆芳李保军贾建彬张兰松

温国昌,刘庆芳,李保军,贾建彬,张兰松

(邯郸市农业科学院,河北 邯郸 056001)

玉米褐斑病(Maize Brown Spot)是玉米上偶然发生的一种侵染性病害,由鞭毛菌亚门节壶菌属玉蜀黍节壶菌(Physoderma maydis Miyabe) 引起,病状主要发生在叶片上,其次是叶鞘和茎秆,病害发生严重时可导致叶片枯死[1]。病斑首先发生在顶部叶片的尖端,发病轻者结苞小、产量降低,发病重者不结苞[2]。近年来,褐斑病在我国玉米产区普遍发生,为害十分严重,尤其是华北地区和黄淮海区域包括江苏、山东、山西、河南等地为害更重,已成为玉米生产上的主要病害[3,4]。

孙炳剑等[5]研究表明,导致玉米褐斑病暴发流行的原因较多,如,玉米秸秆大面积直接还田,生产上主推的玉米品种抗病性较差,气候适宜,田间管理粗放等;段显德等[6]对玉米褐斑病的空间分布型进行研究后发现,玉米褐斑病发病率相对低时空间分布型基本呈随机分布,当发病率相对高时空间分布型基本为均匀分布;贺字典等[7]通过Logistic模型拟合了降雨量对玉米褐斑病流行规律的影响,结果显示,7月降雨量多是导致褐斑病流行的重要因素,拔节期是防治褐斑病的关键时期,当7月的累计降雨量达到247.7 mm时要及时进行病害防治;纪莉景等[8]对玉米褐斑病菌休眠孢子囊的萌发条件进行了研究,结果表明,玉米褐斑病菌休眠孢子囊萌发的适宜温度为26~32℃,适宜pH 值为 6~9。

目前,对玉米褐斑病的研究主要集中在病害的发生原因及为害、病害的流行原因、玉米品种的抗病特性、病原物的生物学特性和病害的综合防治方法等方面,而有关矿质营养对玉米褐斑病发生的影响研究鲜有报道。通过7个氮钾配比处理的田间试验,研究了氮钾肥对玉米褐斑病发生及产量的影响,旨为通过科学施肥有效防治玉米褐斑病提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2016年在邯郸市肥乡县前白落堡村进行,前茬作物为小麦。试验地土壤为壤质潮土,肥力中上,0~20 cm耕层土壤基础养分含量为有机质19.04 g/kg、水解氮 94.41 mg/kg、有效磷 15.94 mg/kg、速效钾134.05 mg/kg,pH值8.06。

1.2 试验材料

参试夏玉米品种为沃玉964(中抗大斑病,感小斑病)。所施肥料有硫包衣尿素(N含量37%)、氯化钾(K2O含量60%)和过磷酸钙(P2O5含量16%)。

1.3 试验方法

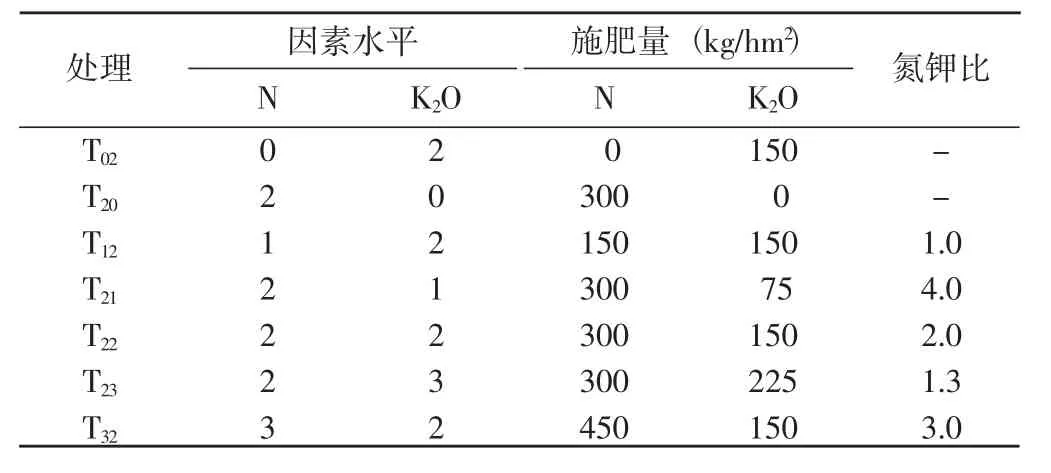

1.3.1 试验设计 采用二因素四水平(表1)试验设计,小区面积30 m2,3次重复。玉米播种前整地时,将所有的氮磷钾肥均一次性施入,其中磷肥(P2O5)施用量为90 kg/hm2,然后旋耕;6月17日人工摆播玉米,行距0.6 m,种植密度6.75万株/hm2;9月28日收获;其他田间管理措施同常规。2016年玉米拔节期连阴雨天气多,7月总降水量为195 mm,气象条件有利于玉米褐斑病的发生。

表1 不同处理的氮、钾肥施用量及其比例Table 1 The amount of N and K fertilizers and N/K2O

1.3.2 测定项目与方法

1.3.2.1 玉米发病率和病情指数。2016年8月15日,调查每个小区玉米褐斑病的发病株数及病害等级。

病害等级分级标准为:0级——不发病;1级——病斑面积占总叶面积的5%以下;3级——病斑面积占总叶面积的6%~10%;5级——病斑面积占总叶面积的11%~25%;7级——病斑面积占总叶面积的26%~50%;9级——病斑面积占总叶面积的50%以上。

根据公式,计算发病率和病情指数:

1.3.2.2 玉米产量。玉米收获期,将每小区的果穗均全部收获,风干后脱粒,称量籽粒重。

1.3.3 数据统计分析 利用Microsoft Excel软件进行数据处理;利用SPSS 13.0软件进行数据统计分析;采用LSD法进行指标的差异显著性检验,显著性水平为0.05。

2 结果与分析

2.1 氮肥对玉米褐斑病发生的影响

中钾水平下,不同施氮量处理的病株率和病情指数差异显著,2个指标值均随施氮量的增加而逐渐降低,其中,不施氮、低氮和中氮处理的指标值差异均不显著,但三者指标值均显著>高氮处理(图1)。表明在常规施钾量条件下,增施氮肥可降低褐斑病的发生,且效果随着施氮量的增加而逐渐提高,其中,高氮施肥时才有显著效果。

2.2 钾肥对玉米褐斑病发生的影响

中氮水平下,不同施钾量处理的病株率和病情指数差异显著,且2个指标值均以中钾处理最高、高钾处理次之、低钾处理最低(图2)。

中钾与高钾处理的病株率和病情指数差异均不显著,但二者的2个指标值均>不施钾和低钾处理,其中,中钾处理下除病情指数与不施钾处理差异不显著外其他指标与不施钾和低钾处理差异均达到了显著水平,而高钾处理的病株率和病情指数与不施钾和低钾处理差异均不显著。不施钾处理的病株率和病情指数均较低,与低钾处理的指标值差异均不显著。

图1 氮肥对玉米褐斑病发生的影响Fig.1 Effect of N fertilizer on maize brown spot

图2 钾肥对玉米褐斑病发生的影响Fig.2 Effect of K fertilizer on maize brown spot

综上分析可以看出,在常规施氮量条件下,施钾量对病情指数影响不大,但中钾和高钾处理较不施钾和低钾处理的玉米褐斑病发病重。

2.3 氮钾比(N/K2O)对玉米褐斑病发生的影响

T32与T21处理的病株率和发病指数差异均不显著,但二者指标值均<其他3个处理,其中,与T12和T22处理的差异均达到了显著水平;而其他3个处理的病株率和发病指数差异均不显著(图3)。表明N/K2O≥3较N/K2O≤2的施肥方法有利于降低玉米褐斑病的发生。

图3 氮钾比对玉米褐斑病发生的影响Fig.3 Effect of N/K2O on maize brown spot

2.4 不同施肥处理对玉米产量的影响

中钾水平下,玉米产量随着施氮量的增加而逐渐提高,且不同施氮水平处理的差异均达到了显著水平(表2)。表明在常规施钾量条件下,增施氮肥可明显提高玉米产量,且效果随着施氮量的增加而显著提高。

表2 不同施肥处理对玉米产量的影响Table 2 Effects of different fertilization treatments on maize yield

中氮水平下,随着施钾量的增加,玉米产量呈先增加后降低的变化趋势,其中,增施钾肥处理的产量均显著>不施钾处理,而不同增施水平处理的产量差异均不显著。表明在常规施氮量条件下,增施钾肥可明显提高玉米产量,但不同增施水平的产量效果基本相当。

综上分析可以看出,采用N/K2O≥3(T32和T21)的施肥方式,玉米增产效果较好。

3 结论与讨论

玉米褐斑病是玉米生产上的一种次生病害[9,10],玉米生长期若遇到高温(23~30℃)、相对湿度大于85%、阴雨天气,则有利于褐斑病的发生[5]。资料显示,玉米褐斑病在玉米8~10片叶期易发病,12片叶以后一般不发病[11];玉米生长中期土壤肥力较差,造成植株缺肥时,若没有及时追施化肥,会导致植株生长衰弱,抵抗力差,容易感病[2]。董爱香等[12]研究表明,增施氮肥能够减轻高羊茅褐斑病的发病程度。本研究结果显示,常规施钾量条件下,玉米褐斑病的病株率和病情指数均随施氮量的增加而逐渐降低,即增施氮肥可降低褐斑病的发生。这与大部分的研究结果相一致。

施用钾肥能增强作物的抗病性,普遍降低真菌、细菌和病毒对作物的为害[13,14]。Richardson 等[15]研究表明,增施钾肥可有效控制病害。本研究结果显示,在常规施氮量条件下,施钾量对病情指数影响不大,但褐斑病的发生有随施钾量增加而加重的趋势。本研究结果是在试验地速效钾含量较高的情况下得到的,因此,在中、低钾土壤肥力条件下钾肥对褐斑病发生的影响还需进一步试验验证。

近几年来,玉米缓/控释肥一次性随播施肥的应用面积不断扩大,玉米追肥环节被越来越多的种植者舍弃。本研究结果表明,N/K2O≥3处理(T32、T21)的玉米增产效果显著,且有着较好的抗褐斑病表现。

综上分析认为,在褐斑病易发区域中上等肥力条件下,采用随播施肥免追肥模式时,可以将T32(施氮量450 kg/hm2、施钾量150 kg/hm2)和T21(施氮量300 kg/hm2、施钾量75 kg/hm2)施肥量处理作为氮钾应用的2种不同参考方案。