江西省不同农田利用方式对土壤养分状况的影响

2018-10-29赵小敏欧阳真程匡丽花叶英聪

张 晗, 赵小敏, 欧阳真程, 郭 熙, 匡丽花, 叶英聪

(1.江西农业大学 江西省鄱阳湖流域农业资源与生态重点实验室/南方粮油作物协同创新中心, 南昌 330045; 2.江西农业大学国土资源与环境学院, 南昌 330045; 3.江西农业大学 林学院, 南昌 330045; 4.南京农业大学 公共管理学院, 南京 210095)

物质循环和能量流动是生态系统的两大基本功能,而养分循环是生态系统最重要的功能之一[1]。农田生态系统中养分循环和平衡状况既影响着生态系统的生产力和可持续性,又影响着人类赖以生存的环境[2]。土壤养分是土壤生态系统的重要组成部分和土壤肥力的重要物质基础,是土壤物理、化学和生物性质的综合反映,直接关系到土壤或土地生产力的高低,也是植物生长所需营养元素的基本来源。土地利用方式作为人类利用土地各种活动的综合反映,土地利用的变化可引起自然要素、生态系统结构和地球化学循环过程的变化,从而导致土壤管理措施、水分、土壤侵蚀等的改变,进而对土壤环境的变迁和土壤质量的高低产生重要影响。农田是受人为活动影响最强、对人类生存发展最为重要的土地资源类型之一,因此,不同农田利用方式对土壤理化性状的影响研究尤为重要。迄今为止,有关不同土地利用方式对土壤养分或土壤肥力的影响研究已成为全球变化研究的热点之一,得到了诸多认识。国内外专家学者在南方红壤区[3]、黄土高原区[4]、川中丘陵区[5]、紫色丘陵区[6]、荒漠绿洲区[7]、青藏高原区[8]、喀斯特山区[9]、松嫩平原区[10]等生态环境脆弱地区进行了大量研究,以上结果表明,不同土地利用方式和管理措施可以改变土壤的理化性质以及土壤环境状况,对土壤养分及其循环有着极为重要的影响。目前,国内外有关不同土地利用方式下土壤养分状况的研究较多集中在湿地[11]、林地[12]、草地[13]、海洋[14]等生态系统,但有关农田生态系统下不同土地利用方式对土壤养分变化状况的资料相对缺乏,且研究尺度多涉及小流域、乡镇、县域和市域等中、微观尺度[15],因土壤取样方法和精度限制,从省域尺度系统的阐述不同农田利用方式对土壤养分状况的影响研究鲜有报道。长江中下游地区是我国重要的粮、油、棉主产区,江西省作为国家农业大省,也是长江中下游地区人口最为密集的典型农业区,耕作模式主要为水田、旱地和水旱轮作,粮食作物以水稻为主,经济作物种植面积广布,也是全国重要的商品粮基地之一。但是,近些年来,随着人地矛盾突出引发的土地利用方式和施肥方式的不合理,大量施用氮磷钾肥等化肥,导致江西省农田土壤化肥利用率不高,土壤板结、养分失衡、水土流失、土壤酸化和面源污染等问题日益突出。因此,本文从农田生态系统入手,以农业部“测土配方施肥项目”中江西省2012年采集的农田耕层土壤样品为基础,分析不同农田利用方式对耕地土壤养分状况的影响及其空间分异特征,以期为省域尺度下的生态系统养分循环、土壤养分管理以及农业面源污染监测等方面提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

江西省简称“赣”,位于中国东南部,地处长江中下游交接处的南岸,地理位置位于北纬24°29′14″—30°04′41″,东经113°34′36″—118°28′58″。江西省下辖100个县(市、区),全省总人口为4 542.16万,总面积为1.67×105km2,耕地面积3.09×106hm2,其中水田2.51×106hm2,旱地5.61×105hm2,水浇地1.81万hm2。全省平均气温为16.4~19.4℃,年降水量为1 751~2 523 mm,日照时数为1 395~1 679 h,属典型的亚热带湿润气候。江西省地形以丘陵山地为主,平原、盆地、谷地广布,省境东、西、南三面群山环绕,中部丘陵与平原交错分布,地势呈现出由外及里,从南到北,渐次向鄱阳湖倾斜的趋势。该区域土壤类型主要为红壤、水稻土、黄壤和黄棕壤,成土母质主要为酸性结晶岩类风化物、石英岩类风化物和泥质岩类风化物。研究区土地利用类型以耕地(水田和旱地)为主,农田利用方式可分为水旱轮作、一季旱地、两季旱地、一季水田和两季水田5种。粮食作物以水稻为主,小麦、玉米次之,还盛产油菜、花生、油茶、茶叶、黄麻、苎麻和柑橘等经济作物。

1.2 土壤样品采集

本文主要研究江西省不同利用方式对土壤养分积累的影响,采样地主要在江西省各县区,采样方法参照《耕地地力调查与质量评价技术规程》(NY/T1634—2008),采样时间为2012年11月—2013年12月,主要测定土壤氮素、磷素、钾素、有机质和pH值等8个养分指标的含量。综合考虑研究区各地区土壤的成土母质、地形地貌、土壤质地、土壤类型等自然条件,应用“S”形采样法随机设置8个点,共采集耕层土壤样点16 823个(图1),其中水旱轮作地1 377个,一季旱地501个,两季旱地483个,一季水田3 408个,两季水田样点11 054个。土壤样品经室内自然风干、剔除杂物,研磨和过100目0.25 mm尼龙筛等前期处理后,制成待测土样,充分混匀后用四分法每层留取1 kg样品以备分析,每个采样点均以GPS记录其经纬度坐标和海拔高度、成土母质、土地利用方式、土壤类型、种植制度、施肥状况和秸秆还田量等地表环境信息,并将带有坐标的样点数据在ArcGIS 10.3平台转换为具有空间坐标的点。全氮采用凯氏定氮法、全磷采用酸溶—钼锑抗比色法、全钾采用酸溶—原子吸收法、碱解氮采用碱解扩散法、有效磷采用Bray法、速效钾采用乙酸铵提取法、有机质采用重铬酸钾容量法、pH值采用玻璃电极法(水土比为2.5∶1)。

图1江西省土壤样点分布

1.3 数据处理与统计分析

采用SPSS 22.0软件对数据进行整理和统计分析。在数据分析之前采用域值法(即样本平均值加减3倍标准差)对离群值初步识别,然后用正常的最大和最小值代替离群值[16]。通过应用K-S法检验原始数据是否符合正态分布,如不符合则需对其进行转换。采用单因素方差分析(One-Way ANOVA)中最小显著差数法(LSD)分析不同土地利用方式对土壤养分的影响,若数据方差不齐时,则进行多重比较检验。同时,利用Pearson相关分析方法对土壤养分间的指标进行相关性分析。采用GS+ 7.0软件对研究区土壤养分的半方差函数和结构参数模型进行最优拟合,在ArcGIS 10.3平台中将样点数据进行转换,并建立空间属性数据库,坐标系采用1980西安平面坐标系和1985国家高程基准。

2 结果与分析

2.1 研究区土壤养分总体特征

通过采用SPSS 22.0对研究区各养分指标进行描述性统计时发现:2012年土壤全氮、碱解氮、全钾和有机质均服从正态分布,而全磷、有效磷、速效钾和pH值经自然对数转换后服从正态分布。从变异强度看,不同农田利用方式下土壤全氮、碱解氮、速效磷和速效钾等8种土壤养分的变异系数为10.10%~73.08%,均处于中等变异程度,其变异强度大小顺序依次为有效磷>速效钾>碱解氮>全钾>全磷>全氮>有机质>土壤pH值,说明受到人类活动(田间管理措施和施肥水平)的干扰各指标的变异均比较大。由表1可知,不同农田利用方式中,两季水田土壤全氮、有机质和有效磷含量最高,pH值最低;一季水田中的碱解氮含量最高,有效磷最低;两季旱地中全磷含量最高,全氮和有机质含量最低;一季旱地的速效钾含量最高,全磷含量最低;水旱轮作中有效磷含量相对较高,全钾和速效钾含量最低。耕地土壤中两季水田的碱解氮和有效磷的标准差最高,分别为58.78,14.41,全磷最低,为0.17;一季水田全磷的标准差最高,为0.19,全氮最低,为0.44;两季旱地土壤pH值的标准差最高,为0.81,碱解氮、有效磷和有机质最低,分别为47.77,12.09,8.45;一季旱地全氮、全钾、速效钾和有机质的标准差最高,分别为0.53,5.03,49.65,9.81。

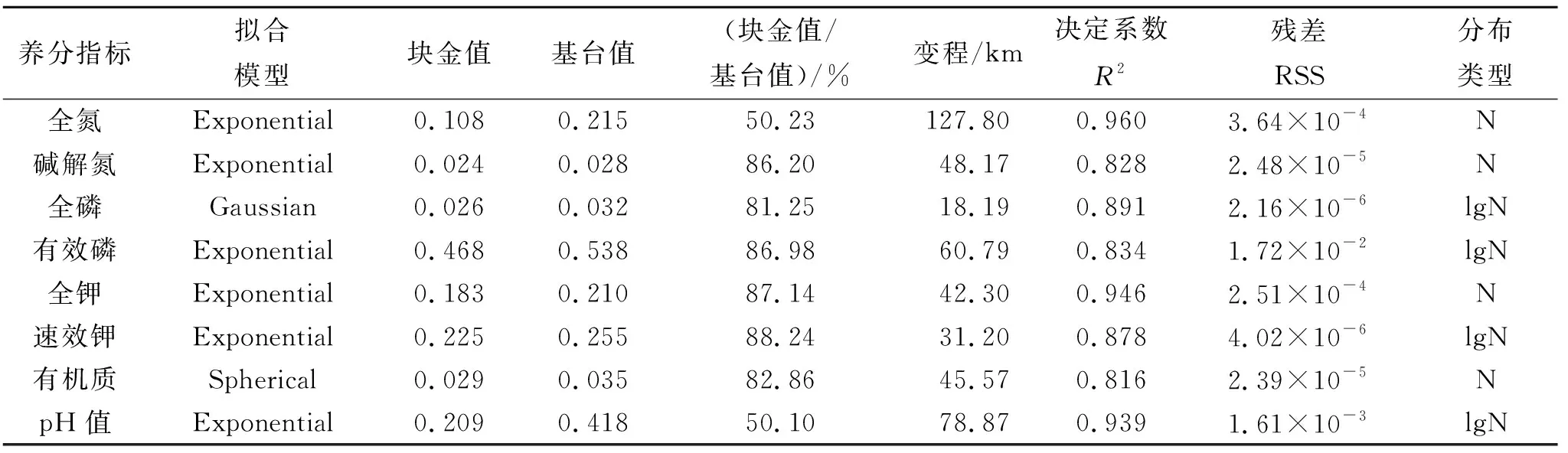

采用GS+ 7.0软件进行各养分指标半方差函数模型拟合,考虑研究区各养分指标的异质性和趋势性,经过反复模拟最终选取最优拟合函数,获得其半方差函数及结构参数(表2)。由表2可知,全磷最佳拟合模型为高斯模型(Gaussian),有机质最佳拟合模型为球状模型(Spherical),其余5种养分的最佳拟合模型为指数模型(Exponential),研究区8种土壤养分的决定系数R2均在0.81以上,说明拟合模型能很好地反映土壤各指标的空间异质性。

研究区各土壤指标的块金值/基台值依次为速效钾>全钾>有效磷>碱解氮>有机质>全磷>全氮>pH值,除土壤全氮和pH值的块金基台比小于75%外,其他养分均大于80%,反映出江西省土壤养分的空间自相关性相对较弱,受随机因素(如土地利用方式、施肥、灌排、耕作措施、种植制度及秸秆还田等人为活动)影响较为明显。由表2可知,研究区土壤养分的变程差异较大,全氮的变程最大,pH值次之,速效钾最小,土壤养分的空间依赖性排序依次为:全氮>pH值>有效磷>碱解氮>有机质>全钾>速效钾>全磷。

表1 江西省不同农田利用方式下土壤养分的描述性统计特征

2.2 农田利用方式对土壤氮素的影响

由方差分析和均值比较结果可以看出,土地利用方式对土壤的全氮和碱解氮含量均有极显著的影响(p<0.01,表3)。按照江西省第二次土壤普查土壤养分的分级标准[17],研究区土壤全氮含量分布在1.25~1.61 g/kg范围,属丰富级或中等水平,碱解氮含量为149.27~169.90 mg/kg,处于丰富级水平。由表3可知,5种不同农田利用方式下土壤全氮含量表现为:两季水田(1.61±0.45 g/kg)>一季水田(1.56±0.44 g/kg)>水旱轮作(1.52±0.46 g/kg)>一季旱地(1.48±0.53 g/kg)>两季旱地(1.25±0.52 g/kg)。这是由于大量氮肥和有机肥施入水田,水田中有机物质残留的数量较多而使其土壤全氮含量明显增加。从土壤碱解氮含量来看,5种农田利用方式下碱解氮含量变化特征为:一季水田(169.90±51.90 g/kg)>水旱轮作(164.40±53.87 g/kg)>两季水田(163.41±58.78 g/kg)>一季旱地(154.28±58.13 g/kg)>两季旱地(149.27±47.77 g/kg)。一季水田每年只种植一季中稻,水稻收获后处于冬闲状态,被作物所吸收利用的碱解氮要少于其他4种耕作方式。水旱轮作地干湿交替频繁,土壤微生物活性增强,促进了土壤养分的有效性和土壤有机质的更新与积累,进而有利于碱解氮的分解,使得一季水田和水旱轮作土壤中碱解氮含量明显高于两季水田、一季旱地和两季旱地。在水稻连作的情况下,由于长期淹水,耦作层变得紧实,通气不良,土壤微生物活性差,有机质更新慢,碱解氮的有效性有所降低。

表2 研究区土壤养分半变异函数及其参数主要特征

注:N为正态分布,LgN为对数正态分布。

2.3 农田利用方式对土壤磷素的影响

江西省不同农田利用方式下耕层土壤全磷含量范围为0.49~0.54 g/kg,属中等水平,有效磷含量为17.94~21.30 mg/kg,处于极丰富或丰富级水平。由表2可以看出,在5种不同利用方式下土壤中全磷含量依次为:两季旱地(0.54±0.18 g/kg)>两季水田(0.52±0.17 g/kg)>一季水田(0.51±0.19 g/kg)>水旱轮作(0.49±0.17 g/kg)≈一季旱地(0.49±0.19 g/kg)。全磷含量在两季旱地、一季旱地和水旱轮作有明显差异,但与一季水田和两季水田中并无显著差异(p>0.05)。一方面,由于农民对两季旱地多种植经济作物和瓜果蔬菜等,农民习惯施用草木灰和火土灰,且磷肥投入量较大,使得土壤全磷含量较高;另一方面,两季旱地土壤对磷的吸附能力较强,水旱轮作地和一季旱地的流失风险高于两季旱地,同时,土壤淹水能够增加土壤有效磷含量,提高土壤磷素有效性和溶解性,水旱轮作与一季旱地均值相近。5种农田利用方式下耕层土壤有效磷含量依次为:两季水田(21.30±14.41 mg/kg)>水旱轮作(20.86±13.31 mg/kg)>两季旱地(19.67±12.09 mg/kg)>一季旱地(19.44±13.18 mg/kg)>一季水田(17.94±13.11 mg/kg)。有效磷含量在一季旱地和两季旱地无显著差异,这可能由于旱地中对经济作物施用大量磷肥,而土壤中磷素的迁移性较差,旱地作物无法完全吸收。从速效磷含量状况来看,土壤在连续淹水和长期干湿交替条件下,稻田氧化还原电位降低,磷酸铁被还原为磷酸亚铁,晶形磷酸铁转化为无定型磷酸铁,含水氧化铁与有机酸螯合,减少了磷的固结,使土壤磷素活化,增加了磷素的有效性,但不同耕作方式下各作物间施肥量的差异,使得总磷和有效磷含量存在较大差异。

2.4 不同农田利用方式对土壤钾素的影响

不同土地利用类型全钾和有效钾含量比较见表3。从土壤全钾和有效钾含量来看,江西省耕地土壤全磷含量范围为11.55~12.19 g/kg,属中量水平,有效钾含量为72.67~106.41 mg/kg,处于丰富或中量级水平。方差分析显示,不同农田利用方式下土壤钾素含量差异显著,说明土壤全钾和有效钾含量受土地利用方式影响明显。研究区5种农田利用方式下土壤全钾含量表现出两季旱地(12.19±4.46 g/kg)>一季水田(11.87±4.88 g/kg)>一季旱地(11.78±5.03 g/kg)>两季水田(11.55±4.61 g/kg)>水旱轮作(10.76±4.29 g/kg)。一季水田和两季旱地的全钾含量并无显著差异,反映出江西省大多数农户在从事农业生产时对一季水田和两季旱地中钾肥的投入量不足,管理水平有待进一步提高。研究区5种农田利用方式下土壤速效钾含量表现出一季旱地(106.41±49.65 g/kg)>两季旱地(98.68±47.74 g/kg)>两季水田(88.10±45.65 g/kg)>一季水田(87.74±43.17 g/kg)>水旱轮作(72.67±35.38 g/kg)。一般来说,耕作熟化程度越高的农田,其土壤养分含量也较为丰富,但随着耕作年限的增加和复种指数的提高,偏施氮肥和氮磷肥促进了农作物产量的上升的同时也加剧了对土壤钾素的消耗,导致江西省水田土壤钾素含量普遍偏低。

2.5 不同农田利用方式对土壤有机质含量及pH值的影响

从表3可以看出,江西省土壤有机质含量为27.09~31.52 g/kg,受到土壤中肥料和植物残体的影响,不同利用方式下土壤有机质含量和全氮含量较为一致,处于丰富级水平,均表现出两季水田(31.52±9.00 g/kg)>一季水田(30.36±8.85 g/kg)>水旱轮作(30.10±8.86 g/kg)>一季旱地(29.77±9.81 g/kg)>两季旱地(27.09±8.45 g/kg)。有机质在水旱轮作、一季旱地和一季水田耕作方式中无显著差异,水田有机质含量整体上要高于水旱轮作地和旱地。旱地的有机质含量最低的原因可能是频繁耕作(农业翻耕)和过量施肥破坏了土壤结构,土壤侵蚀严重,加速了土壤有机质的分解。

土壤酸碱度是土壤的基本化学性质之一,是反映土壤养分状况的重要指标,不仅影响土壤微生物活性,对土壤养分的形成、转化、迁移和释放等均有显著的影响。表3中可以看出,江西省耕地土壤pH值为5.12~5.52,属酸性水平。方差分析表明,土地利用方式对pH值变化呈极显著水平,其变化依次为:两季旱地(5.52±0.81)>一季旱地(5.30±0.81)>水旱轮作(5.28±0.55)>一季水田(5.22±0.55)>两季水田(5.12±0.52)。一季旱地和水旱轮作中土壤pH值无显著变化。受到经济效益的驱使,农户为提高作物产量,大量施用农药与化肥,特别是长期耕作下生理酸性肥料和半腐熟有机肥料的施用,导致了水田土壤呈现逐渐酸化的趋势,pH值有所降低。

表3 不同农田利用方式下耕层土壤养分含量平均值及方差分析

注:n代表样本数量,各土壤养分含量为平均值±标准差,每列平均值含有相同字母之间无显著差异(p>0.05),**表示极显著水平,*表示显著水平。

3 讨 论

土地利用方式是自然和人类各种活动相互作用的综合过程,是土壤质量与土壤环境变化中最普遍、最直接、最深刻的影响因素[18],也是影响陆地生态系统土壤养分有效性和流动性的主控因素。土地利用方式的改变,一方面导致进入土壤中肥料和植物残体的数量及性质发生改变,另一方面通过改变植被类型、排灌条件、轮作制度以及耕作方式等人类活动强度,由此影响和改变了土壤养分含量。

土壤有机质是土壤氮素的主要来源,有机质矿化会释放大量氮素,有机质含量升高促使土壤氮素含量也有所提高。由表3可知,旱地土壤有机质和氮素释放率普遍比水田高,5种农田利用方式下有机质含量与氮素的变化趋势较为相似,表现出两季水田>一季水田>水旱轮作>一季旱地>两季旱地,说明该地区土地利用方式对有机质、全氮和碱解氮含量有显著的影响(p<0.01)。这与胡玉福[5]、唐国勇[19]、刘占仁[20]等的研究结果较为一致,水田中土壤有机质、全氮和碱解氮含量整体上较高,水旱轮作地其次,旱地最低。由于管理模式及耕作方式的差异,水田在淹育条件下,土壤中的好氧微生物停止活动,土壤有机质分解比较缓慢,土壤氧化酶活性不断提高,旱作土壤在热化过程中有机质分解较快,尤其是旱地的种植制度使土壤孔隙度和氧气含量增加,好氧型微生物活性增强,加速了有机质的分解。一季水田和两季水田长期处于淹水状态,碳、氮的积累对矿化有显著影响,使其耕层土壤的全氮含量显著高于水旱轮作、一季旱地和两季旱地。5种不同土地利用方式下土壤pH值和有机质以及氮素含量表现出的趋势截然相反,旱地的pH值较高,水旱轮作地其次,水田最低。不同土地利用方式下土壤pH值差异显著(p<0.01),这说明了水稻的种植一定程度上能够降低土壤的pH值。江西省耕作模式以种植水稻为主,土壤微环境较潮湿,土壤盐基离子容易被淋失,导致H+积累在土壤胶体上,土壤pH值较低[21]。

土壤养分间的Pearson相关性分析时发现(表4),研究区不同农田利用方式下8种土壤养分之间显著相关。土壤有机质含量除与全磷相关性较差外,与其余7种养分均显著相关(p<0.01),其中又与全氮的相关性最高,这与王雪梅等[7]的研究结果一致,表明土壤有机质是土壤养分的重要来源,是表征土壤质量与土壤肥力的重要指标,能够提高土壤养分的有效性。土壤pH值除与磷素相关性不显著外,与其他6种土壤养分均显著(p<0.05)或极显著(p<0.01)相关,表明土壤pH值与其他养分含量密切相关,能显著影响其土壤氮素、钾素和有机质等养分含量,这与张世熔[24]、秦川[25]等研究结果一致,表明土壤有机质含量和pH值与养分含量关系密切,可以作为指示土壤肥力的敏感因子。土壤pH值与全氮呈极显著负相关,可见,土壤pH值降低与大量施用氮肥有关,因此,该区应进一步增施有机肥和配施绿肥,实施秸秆还田,以增加土壤的有机质含量,这也是提升土壤养分的核心和关键,但应根据作物的需肥规律和土壤的供养规律,避免大量施肥对土壤酸化的影响,从而进一步提高土壤养分的循环和有效性。

表4 土壤养分指标的Pearson相关系数

注:**表示在p<0.01水平上显著相关,*表示在p<0.05水平上显著相关(双侧检验)。

4 结 论

江西省耕地土壤全氮、碱解氮、全磷、有效磷、全钾、速效钾和土壤pH值分别为1.25~1.61 g/kg,149.27~169.90 mg/kg,0.49~0.54 g/kg,17.94~21.30 mg/kg,11.55~12.19 g/kg,72.67~106.41 mg/kg,27.09~31.52 g/kg和5.12~5.52,其养分含量属于中等偏上水平,均表现出中等程度的空间变异性,水田、水旱轮作地比旱地具有更高的土壤肥力。经半方差函数显示,江西省农田土壤除全氮和pH值受到结构性因素和随机性因素的共同影响外,其余养分均受到随机性因素的影响。研究结果表明,不同农田利用方式对江西省土壤养分含量具有极显著的影响,土壤有机质和全氮含量从高到低依次为两季水田>一季水田>水旱轮作>一季旱地>两季旱地,碱解氮与全氮含量相类似,全磷含量依次为两季旱地>两季水田>一季水田>水旱轮作≈一季旱地,有效磷含量依次为两季水田>水旱轮作>两季旱地>一季旱地>一季水田,全钾含量表现出两季旱地>一季水田>一季旱地>两季水田>水旱轮作,速效钾含量表现出一季旱地>两季旱地>两季水田>一季水田>水旱轮作,土壤pH值大小依次为两季旱地>一季旱地>水旱轮作>一季水田>两季水田。农田利用方式对土壤养分的影响程度由大到小依次为土壤pH值>全氮>速效钾>有机质>有效磷>碱解氮>全磷>全钾,土壤pH值受农田利用方式的影响最大,全钾含量最低。研究区养分规律很大程度上受到农田利用方式、耕作制度、秸秆还田措施及氮肥施用量等因素的影响。Pearson相关分析发现,土壤有机质与有效磷、全钾和速效钾有极显著的相关性(p<0.01);土壤pH值与全钾和速效钾有极显著的正相关性(p<0.01),与全氮、碱解氮有显著的负相关性(p<0.05),与全磷、有效磷的相关性相对较弱(p>0.05)。表明土壤有机质能敏感表征土地利用方式的改变,是衡量土壤质量的重要指标。研究表明,增施有机肥、适度施用化肥及发展以一季水田、两季水田和水旱轮作为主的耕作模式是维持江西省农田土壤养分平衡的重要举措。