《木垒河》的家族叙事

——评李健长篇小说《木垒河》

2018-10-29刘小琳晏杰雄

□ 刘小琳 晏杰雄

在《木垒河》的扉页上,李健引用了巴尔扎克的一句话:“小说是一个民族的秘史。”这就让我们想到陈忠实也曾在其巨著《白鹿原》开篇,写下这样一句话。两位作家同时选择“秘史说”,在一定意义上表达了共同的价值选择——史诗情怀!不过,创作视角、审美体验、个性气质、价值追求等方面的不同,又让前者成为天山脚下的新疆往事,后者则立足于记忆中的陕北情怀,关中历史。在这里,不做具体论述。“秘史”一词,意为隐秘的历史,比官方正统历史更具包容性和民间性,一方面注重细节的真实,另一方面又追求情节的夸张,人物的饱满。米兰·昆德拉在《小说的艺术》中称小说的使命是“揭示存在的不为人知的一面”,①这正是秘史小说的价值。《木垒河》具有“史”的价值,真实地反映了近代新疆底层平民百姓的生存状态和生存困境,从民国初年到抗日战争再到解放前夕,将中国新疆农村的社会景象、民族心理细致而具体地呈现出来,至于“秘”的意义,则在于探索作家李健的文本价值与审美情趣,领悟其落笔所在。《木垒河》呈现的不仅仅是具体的家庭文化心理结构,而是整个民族的精神,作家有强烈的新疆情怀,从家族叙事入手,透过木垒河畔一群弹冬不拉、敲手鼓、唱京戏、吼秦腔的人来讲述这片土地。秘史的审美追求决定了李健的历史叙事是独特的,不拘泥于传统历史小说的单调与教条,摈弃了二元对立、非黑即白的认知理论,这种叙事赋予了作品鲜活饱满的审美风格,使文字浸润着泥土的气息,蕴藏着一股新奇而不枯涩、厚重而不单薄的力量,直抵心间,历史的真实与隐秘相得益彰。在《木垒河》中,作家有意识地避开了真实历史的考证,始终以一种“模糊”的视角,从家族入手,将真实的历史融入虚构的家族叙事之中,由实入虚,虚实结合,似是而非,似非而是。有效地避免了新历史主义的抽象化和概念化的弊端,把历史融注到老百姓具体感性的生存状态和存在方式之中,对经典历史观进行解构,而这种颠覆赋予了小说所叙历史饱满的血肉,使历史不再是时间、地点、人物、事件、意义的堆砌,而成为一种情感存在。历史的荒诞性、偶然性、非历史性也就有了依据。一座山,一条河,一个村庄,一段城墙,一群弹冬不拉、敲手鼓、唱京戏、吼秦腔的人,一纸契约,一首挽歌,木垒乱世,终究卒矣,作家将视角聚焦于坐落在双疙瘩山下的木垒村,一个沿着木垒河畔世代繁衍着弹冬不拉、敲手鼓、唱京戏、吼秦腔的人的村庄。雄伟绮丽的山与滋养乡人的水为这片古老的土地增添了一份真实与厚重。对于作品而言,依山傍水的视角选择不仅为作家提供了宏大壮阔的背景,使作品充满史诗气质,而且传达了新疆人的精神。

这段被忘却的天山往事以汪秀英三次出嫁未果拉开了序幕,而魏宗寿负责修筑的西城墙坍塌招致牢狱之灾成为导火线,引出长子魏啸才为救父亲,负气迎娶“声名狼藉”的汪秀英的情节,一段欲望主导的“兄占弟媳”将故事推向了高潮,作家有意识地将家庭和各色小人物的生存状态与宿命置于匪患、灾荒、战争相交织的动荡时代背景下,真实塑造了一系列不甘于宿命,却又难逃宿命的人物形象。男权中心意识下的魏啸才、魏啸铭的英雄式反抗与夙命,与汪秀英、麦秀等女性角色的顺从与单薄形成对比,显示了作家独具匠心的两性视角,同时女性角色的双重性则体现了深层的文化冲突——对于传统婚姻的束缚与逃离,伦理道德的坚守与反叛,生存价值的漠视与渴望。

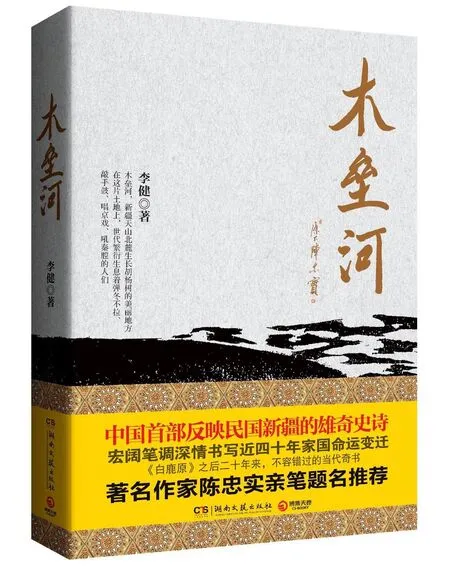

作家李健

一、以家族叙事呈现民族史诗

“家族叙事”一词来源于明清家族文学,一直是中国文学一个重要的叙事内容,是一个没有终结的文学现象。“着眼于饱含宗法伦理、血缘亲情和价值等能够折射出中国人独特而具有继承性的思想观念和行为规范的家族文化系统,透过家族这一复杂的社会关系网试图揭示整个民族的心理结构和生存困境,表达个体对于民族命运的思考”。②家族叙事其实包括了“家”叙事与“族”叙事,立足小家,涵盖氏族,折射整体,通过叙述家族中一系列人物命运的起承转合,展现了一定时代背景下中国人的悲喜忧欢,揭示了他们的思想意识和精神面貌的蜕变历程。纵观中国文学的发展轨迹,从明清家族文学的兴起,到现代中国文学史上现代知识分子阶层在现代化进程中对家族的观照与省察,再到中国当代摈弃宏大叙事转向家族叙事个人成长的新历史小说的繁荣,我们可以看到,家族叙事成为一个没有终结的文学现象。李健的《木垒河》将视角聚焦于木垒村的魏、汪两大家族,通过对天山脚下两大家族祖孙三代的日常生活场景的描述,传达了家事国史共生的浓厚历史意味,作家恰如其分地建构了宏大繁复的组织结构,塑造了复杂多样的人物形象。同时将情欲伦理与宗法道德渗透在生存困境之中,增加了作品的文化学意义。立足家族叙事,细腻而真实地表达民族史诗情怀,以“家运”代“国运”,在剖析新疆近百年的历史和命运的基础之上,体现出深刻的文学思考。

首先,小说通过描写魏汪两家争斗,确立了家族叙事的外部结构。故事开篇便将读者引入一场争斗之中,一句引人入胜的开头——“守过两次望门寡、嫁过一次人的汪秀英又嫁人了”,③显示了作家精湛而厚重的叙事结构,接着娓娓道来三场“喜”事,终究以闹剧收场,唯一的结果就是憔悴得脱了人形的汪秀英被父亲接回家,一起带回的还有“克夫”的骂名。无人问津的待字闺中为后文汪雨量的逼婚埋下伏笔。作家巧妙地转换视角,将以精湛的技术闻名于木垒村却也因为这“传家之艺”惹上牢狱之灾的魏宗寿纳入“两族之争”的矛盾之中,所以魏宗寿的出场便是“身陷囹圄的父亲”角色。官府的威逼,汪雨量的利诱最终使这位身怀愧疚的父亲抵押了自己的儿子——魏啸才。表面上维系着亲家关系,却展开了最残酷的竞争。先是三鑫和粉坊的抵押,接着是逼迫魏啸才迎娶让人望而却步的汪秀英,汪雨量似乎一直以强硬的“甲方”存在,实则是一个无奈,为女儿谋后路的可怜父亲。若干年后的一个夜里,当汪雨量把那份抵押粉坊宅院的契约拍在魏宗寿手上时,这场两族之争便在两位父亲各自的悲痛与无奈之中结束了。我们不禁要问,争的到底是什么。笔者认为,是父亲的尊严。这场争论本来就是因为一场突如其来的城门之祸开始的,汪雨量用以婚换命的方式为自己“声名狼藉”的女儿汪秀英谋求一种安定的生活,纵使奸也好滑也罢,这都是作为父亲的必然选择,为人父,求子福,这是汪雨量的尊严。而对于魏宗寿来讲,尊严在魏啸才充满怨恨的注视下渐渐消失,他也逐渐认同了这种怨恨,认为是自己的牢狱之灾葬送了儿子的自由。宅院、粉坊、儿子都失去了,成为汪家的“长工”,所以当二儿子魏啸铭提出新的生财门道时,魏宗寿便又有了希望,带领一家老小重新鼓起生活的风帆。渐渐富足的生活,勤劳孝顺的儿媳,让这位看惯了儿子阴沉倔强的眼神的父亲又重新树立了自己作为一家之主的尊严。所以笔者这里提到的“两族之争”是基于尊严的父亲间的较量。揣摩着彼此的心思,怨恨着彼此的留后路,却又无法拒绝作为岳父、作为公公的身份。不是一场势均力敌的争斗,也就不在乎结果如何,最重要的是木垒村汪魏家族之争为作品提供了起承转合的线索,展现了一定时代背景下在新疆这片土地上,这群弹冬不拉、敲手鼓、唱京戏、吼秦腔的人的悲喜忧欢,揭示了他们的思想意识和精神面貌的蜕变历程,构成了家族叙事的“族”叙事,为“家”叙事埋下伏笔,显示了作家娴熟的审美视角转换能力。

其次,小说将叙事的笔触深入到家族内部的纷乱,触及家族叙事的隐秘部分。作家的聪明之处在于营造恰到好处的矛盾冲突。生意红火、孙女出生、二儿子娶妻、夫妻美满,对于魏宗寿而言,一切都顺理成章地发展着。这种美好终究在一场阉割之中消失殆尽。一场为财而来的灾难最终演变为宫刑之痛,令人惊悸的凄楚与绝望笼罩着魏家宅院,魏啸铭失去了男性的尊严,终日面对的是妻子伴随着期待的同情与无奈,所以魏啸铭躲闪的目光中有了越来越浓的卑怯与凶狠。魏啸铭的悲剧宿命在哥哥爬上麦秀床的那一刻终成定局。背叛自己的人是哥哥与妻子,偏偏自己又无法面对妻子的期待,他承受的是一个男人对另一个男人最致命的打击和羞辱,而实施这个打击的男人不是别人,是他的亲哥哥。兄占弟媳的悲剧成为魏家宅院最大的混乱。魏啸铭的怨恨、汪秀英的隐忍,魏啸才和麦秀酣畅淋漓的肉欲之欢成为这个家庭心照不宣的秘密,让这座庭院越来越沉默。即使没有任何争吵与谩骂,也无法掩盖伦理道德的混乱,暗流涌动成为这场家庭之乱的结局。对于魏啸铭而言,最大的悲剧在于麦秀生下了魏家的子孙。但这个孩子的降临却将麦秀心中的尴尬、羞愧、惊恐渐渐抚平,取而代之的是一种踏实,一种安然。也许这就是女性所特有的母性诉求的潜在力量。兄弟共妻的闹剧伴随着争子的出生渐渐被人们淡忘。这场一家之乱对于魏啸铭来讲,伤害是致命的。家乱了,心也冷了。偌大的魏家宅院终究再也回不到曾经的安然。魏啸铭、魏啸才、麦秀、汪秀英、包括魏宗寿夫妇都因为这场“乱”改变了原有的生活轨迹,未来的每一天再也无法规避横亘在四人间的鸿沟。魏家宅院里的祥和、错位、沉默构成了家族叙事的“家”叙事,跌宕起伏的情节与似是而非的夸张让作家的笔触越来越自由,却不失章法,浑然天成的家叙事与族叙事互相补充,互为背景,成为全书浓墨重彩的一笔,让我们在慨叹这段被遗忘的新疆情怀与天山往事的同时衍生了一种无法纾解的唏嘘感。李健的家族叙事继承了新历史小说的审美追求,不再是像传统历史小说大手笔、大制作的宏大叙事,拒绝站在高处进行整体把握,而是“对历史进行有意识地掩盖与解构,历史不再是以全方位、多层次、立体化的方式呈现给受众”④,而是通过家族叙事的方式被解读,我们感受到的是浓郁的西北风情,是那座形似女人乳房的双疙瘩山,是流向远方的木垒河,是已经坍塌的西城门,是残酷的匪患与围城,是一群弹冬不拉、敲手鼓、唱京戏、吼秦腔的人,是一段不为人所知的民国往事。所以作家的着笔之处在于透过家族这一复杂的社会关系网试图揭示整个民族的心理结构和生存困境,表达个体对于民族命运的思考。

最后,作家将家族叙事上升到命运和存在的层面,将两家之争与一家之乱冷静糅合在一起,形成一种命中注定的轮回。木垒乱世,终究卒矣——本该儿孙满堂、安享天伦之乐的年纪,到头来陪伴魏宗寿的只有无尽的悲凉与绝望——妻子和大儿媳在一场屠城血泊中离开,长子魏啸才在西城墙下的枪声中倒下,魏啸铭也在幽深的夜晚被枪声吞没,曾经苦心经营的煤窑、磨坊、三鑫和也因为这场战役付诸东流。徒留日渐衰老的自己,守着这承载了太多心酸无奈的宅院,与远处隆起的坟堆。每一个新隆起的土堆下,都埋葬着一个曾经鲜活的生命,这是魏家留在这块土地上的印记。偶尔掠过一只鸟的哀鸣也许是木垒村最后的呢喃。木垒河畔的兴衰荣辱,起起落落、悲怆、感伤、欣喜和满足终究在一声叹息之中渐行渐远,唯有一个个新隆起的土堆,提醒着我们这里曾生活着一群弹冬不拉、敲手鼓、唱京戏、吼秦腔的人,他们不甘宿命,最终却难逃宿命,留给后人一部厚重的平民史诗。尘埃落定,这些用自己的生命演绎和诠释了生活的形象也永远留在木垒河畔,任凭后人评说。魏氏与汪氏的逼婚往事,魏啸铭与麦秀的甜蜜过往,冬梅与二柱子的两情相悦,月月与李教官的革命友谊,魏啸仪与伊娜的跨国情缘,当然还有那一场场守城战役终究都成为这部厚重的平民史诗不可分割的一部分。起承转合的家族叙事视角成为作品的第一条线索,这是一条以“姓”作为核心的命中注定,所有的变数,所有的不甘,所有的无奈,所有的唏嘘都随着缓缓流淌的木垒河浸渍到泥土之中,若干年后,当我们重新审视这不足两平方公里的村庄时,那段被遗忘的天山情怀,被隐匿的疆中历史则是最终的余响。

二、以两性对照叙事呈现人性多元

以“姓”为名的家族叙事背后是作家深沉的两性视角。李健深受男性话语体系的影响,在形象的塑造方面具有强烈的男权中心意识,所以面对女性角色时,充满了矛盾与尴尬,其小说创作呈现出一种主观上同情、赞美女性而客观上又不自觉地流露出男权中心意识的矛盾现象。一方面试图给予女性恰如其分的诉求,另一方面当涉及男性尊严时又毫不犹豫地舍弃这种体现女性本原的诉求。在这里,笔者提到一个关键词“女性本原”,所谓女性本原是指女性本质上是什么,这一群体的存在方式和心理历程是怎样的,即是独立个体还是男性附庸,是具有自觉性追求还是始终处于被觉醒的附庸状态。其意义在于改变传统意义对女性的认知,将女性被压迫、被伤害、甚至被窥视的非人境遇中解放出来,女性不仅仅是一种性别划分的社会存在,而是具有诉求与欲望的情感存在,这种情感存在的特性决定了女性作为生命存在的社会历史角色是不能被践踏、被肆意伤害、被窥探的。李健带有男性话语体系的两性叙事视角立足于女性的社会既定角色——女儿、妻子、母亲,揭示出父权压制下的女性生存困境与女性与女性之间相互伤害的社会生存真相。作家在赋予男性无与伦比的英雄式赞美时,却忽视了女性是自由的,她不需要任何社会的、文化的、男性的注视,成为一个独立自由而平等的生命个体,具有表达自我诉求的权利。所以笔者将从男权中心意识与女性角色对照两个方面剖析作家的“两性叙事”,诉性之殇。

首先,男权中心是男性话语体系下人物形象塑造的潜在规律。中国近千年的宗法传统规定了男女不同的价值定位——“男主外,女主内”,男性主导的外部世界是整个社会的重心,所以男性控制着整个政治、经济、文化、社会的秩序,女性被排除在这个秩序之外,活动空间仅仅限制在家庭一隅。女性始终处于被压迫、被伤害、甚至被窥视的附庸状态。男性成为整个社会秩序的主导者,会使男性的自信心过度膨胀而演变成一种男性自恋倾向。这种与生俱来的“自信”让男性可以任意地支配女性,使女性顺从自己。中国文学的男权中心传统由来已久,这种潜在的男性话语立场让作家在构建男女关系时,总是避不开“一男多女”的模式,“男性在作品中居于叙事的中心地位,女性被边缘化,叙事者的男性中心主义意识得到了彰显。而与之对立存在的女性在叙事策略上被或隐或现地安排为男性服务”⑤,她们缺乏精神的个性化,被男权意识所异化,认同男权,甚至已经是男权的代言人,两性关系演变为“情”的溃散和“欲”的泛滥。

李健在《木垒河》两性叙事中,继承了男权中心意识的传统,塑造了魏啸才、魏啸铭、魏啸仪等处于支配地位的男性形象。笔者将以魏啸才和魏啸铭兄弟二人为例认识男性话语体系下的“性”之殇。魏啸才一出场便担当起拯救父亲的重任,作为魏家长子必然无法摆脱为父“卖身”的命运,而这种无处纾解的怨恨直接转化为对妻子汪秀英的绝对占有,对岳父汪雨量的谩骂与蔑视,这种占有与蔑视可以看作是对其“卖身”之举的补偿,作家在有意地弥补着对魏啸才命运的亏欠。从倒卖羔皮、驰骋青鞠梠山,到黑风脱险、智勇双全贩烟土,再到大义守城等,魏啸才总是被赋予“侠”精神——中国传统文化视域下的英雄式崇拜,最后成为了西城门下的英魂。男权中心意识的集中体现则是兄弟共妻的闹剧。魏啸才给予了一个男人致命的打击,而这个男人是他的亲弟弟,兄占弟媳的乱伦之举,深刻揭示了男性话语主导的情欲的溃散与泛滥。当魏啸才进入弟媳的房间时,便注定了弟弟魏啸铭的悲剧。魏啸铭本是奇台天兴行的学徒,与老板家的女儿两情相悦,结成父母之命媒妁之言的美满婚姻,然后挑起军庙煤窑的大梁,诠释了中国文化传统中的“成家立业”之说。是一场为财而来的匪患,却成为了残忍的宫刑,而宫刑之辱成为了魏啸铭命运的转折点。他背负起命运的嘲笑,开始了卑怯而阴郁的人生——妻子“以子赎罪”的谨慎,魏家宅院充满同情的沉默。残缺的身体却承载了一个神秘莫测的头脑,在与焦叔平、齐掌柜一次又一次的斗智斗勇中大获全胜,在复杂的政治斗争中,安然无恙。在对魏啸铭的塑造上,作家有意识地神化了这一形象,谱写了一部英雄的悲剧。身体的畸形与灵魂的神秘灵动形成鲜明的对比,最终成为一个不甘于宿命却又逃不过宿命的英雄,最终-淹没在幽深的夜色之中。

其次,是男权压抑下女性角色的分野。《木垒河》两性叙事的完成主要得益于女性形象的塑造,作家按照自身的审美需求和心理渴望对女性角色进行构思与想象,每一形象背后都浸洇着传统的男权中心主义价值尺度。女性角色在叙事策略上被或隐或现地安排为男性服务,她们缺乏精神的个性化,被男权意识所异化。李健笔下的女性形象可分为两大类,二者形成一种角色对照。

第一类是以汪秀英为代表的“菩萨型”女性,“认同传统伦理赋予她们的女性角色定位,以自始至终的善良与隐忍面对来自社会的、文化的、男性的支配与主导”。⑥完美演绎了符合一个男人所需要的在他背后默默支持、听之任之的女性角色。作品一开篇便将汪秀英置于“被抛弃”的位置,两次望门寡,一场灵堂前的成亲,一张声名狼藉的“克夫”名片将这个满怀期待的女人推入深渊,她也渐渐相信了自己身上的不祥,所以当被哥哥抱进魏啸才的花轿时,由心而生的战栗与胆寒、压抑与恐惧便无处可逃,对于这场婚姻的忐忑也越来越剧烈,她小心翼翼地等待着“恶梦重现”,当安然无恙地到达魏家宅院时,她才有了一点点安心的感觉。开始的绝望到花轿中的恐惧,再到最后相安无事的庆幸,我们看到了一个让人心生同情而又可笑的女人战战兢兢地感激着社会、文化、男性的馈赠,所以即使面对丈夫的谩骂与冷漠,仍然保持着一如既往的善良与服从。对于汪秀英来说,魏啸才是生活的重心,黑风肆虐下的生死未卜让她陷入了深深的恐慌之中,当丈夫回来时,她第一次不顾一切地扑在丈夫的怀里,因为她的信仰回来了。对于丈夫与弟媳的苟合,她没有表现出一个妻子应有的委屈与愤怒,无言的顺从是这个贤妻良母所承受的传统文化赋予她的最大的悲剧,这是男性话语体系下所有女性的悲剧。

第二类是以麦秀、冬梅、月月为代表的反抗者形象。冬梅和月月的反抗是很直接的。冬梅与二柱子的两情相悦在父亲的震怒与蔑视之中开花结果,未婚先孕的大胆与决绝给了以魏宗寿为代表的宗法伦理狠狠的一击,月月也在革命的洗礼下成长为一个敢于追求婚姻自由的女性,坚定地拒绝了与王家结成的荒唐婚姻,嫁给了情投意合的李教官。所以冬梅和月月的反抗是简单而直接的,对比之下,麦秀的反抗充满了矛盾性。与丈夫哥哥的结合完全是基于肉欲的空虚。丈夫的宫刑之辱同样也是麦秀命运的转折点。作为一个正常的女性,她具有合理的性欲诉求,但越轨行为在传统道德笼罩之下的木垒村,即使是正常的欲望纾解,也是触犯伦理宗法的。所以麦秀的悲剧在于上帝为其关闭了一扇门,封建道德却把窗子也锁上了,将其完全禁锢在守节的牢笼之中,这场欲望与贞洁的博弈实则是人性与理性的较量,本应是一场二选其一的抉择,在男权中心意识的桎梏下却成为了非对即错的判断。麦秀挣脱了贞洁观念的束缚,走上了伦理道德所不容的“苟合”之路。虽然也是一种反抗,却饱含了一个女性对另一个女性的伤害。麦秀的复杂性在于母性诉求与性欲诉求的矛盾。这本是女性角色作为情感存在所拥有的两种互相渗透的基本诉求,二者的和谐却被麦秀割裂了,孩子的来临逐渐抹杀了她内心深处的性欲望。她以死相逼地拒绝魏啸才的求欢,满怀期待地想象与魏啸铭一切重新开始,在母亲与女人的选择上,她放弃了后者,步入传统道德的秩序之中以“留后”延续了女人身上的母性诉求。一场以欲望开始的反抗随着孩子的出生被逐渐忘却,魏啸铭的一句“贤妻”结束了这场兄弟共妻的闹剧,没有人会关心麦秀如何面对未来一生的无性生活,而这才是真正的女性悲剧——以不自知的方式享受着社会、文化、男性的枷锁。她在儿子出生之后,从心底里将合理的性欲诉求理解为“不该如此”,女性的“原本如此”被自身视为“不该如此”,这种价值定位的错位将女性的本原性揭露出来,女人是人,是人就有欲望,而性欲望是人最自然而然的情感流露,麦秀带有矛盾性的反抗一方面惮于伦理宗法、社会、男性的权威;另一方面又急于宣泄自己的性欲望,从而形成了“兄占弟媳”的闹剧。一场没有成功者的闹剧伤害的不仅仅是魏啸才、魏啸铭、麦秀、汪秀英等个体,而是整个伦理体系,这也是所谓的男权中心的溃败。

三、从性别冲突到文化冲突

在这片土地上发生的波澜壮阔的氏族之争与一家之乱成为作品家族叙事视角的两个重要方面,为性别冲突提供了背景,以姓之名,诉性之殇。家族书写与两性对照的叙事选择旨在揭示作品背后作家深沉文化思考——对于传统婚姻的束缚与逃离,伦理道德的坚守与反叛,生存价值的漠视与渴望也为读者提供了文化学思考的文本。

木垒村地处天山脚下,传统宗法制已经根深蒂固,渗透进人的血液里。对于婚姻,父母之命,媒妁之言已成为唯一稳定的实现方式,一对对新人在响彻山谷的唢呐声中开始了新的生活,无关爱情与幸福,只是风俗习惯下的繁衍生息。随着现代文明对传统文化的侵袭,木垒河畔的部分女性开始觉醒,渴望自由、平等、浪漫的爱情和理想的婚姻,这对于男性拥有绝对主导的男权社会来说,是一场博弈。婚姻的目的在男人眼中是欲望的满足与传宗接代,而在觉醒的女性看来婚姻是爱情的最终实现形式。带有封建宗法色彩的婚姻制度处于政权、族权、神权和夫权的注视下,有意忽视婚姻关系中双方的自由、愿望和诉求。木垒村作为封建伦理宗法笼罩下的村庄,它“将婚姻视为一种不建立在夫妻之间而是介于女性与丈夫家庭之间的社会契约,在这个契约中,女性不仅需要对丈夫负责,还要对丈夫的家庭负责,对整个社会负责”。⑦木垒河畔的女性都恪守着封建礼教对婚姻的约束,恪守父母之命,媒妁之言。作品以“守过两次望门寡,嫁过一次人的汪秀英,又嫁人了”为开篇,短短一句便将一个处于社会、历史、男性的审视下的悲剧女性形象刻画出来,无论是高英杰的暴毙还是张茂才的意外身亡,抑或崔吉娃的马失前蹄,都使汪秀英成为“克夫”的罪魁祸首,声名狼藉,最后像货物一般被嫁给受父亲胁迫的魏啸才,感激着对她充满愤恨的丈夫,这份感激是一个女性最大的悲剧,承受不该承受的谩骂,感激夫家的“赐予”,只因给了她一个家。面对丈夫与弟媳的不伦之情,她最大的愤怒不过就是让弟媳叫一声姐,以维护着丈夫、丈夫家庭的尊严。她以不自知的方式享受着传统婚姻的束缚,让自己处于被压抑、被伤害的境遇之中,不但没有挣脱来自社会、文化、男性的枷锁,而且甘之如饴。作为魏家的小女儿,月月的身上多了一份坚定,一种义无反顾的勇敢。她主动求学于奇台,后来成为教师,一直以一个现代女性的信仰生活着。和王家炉院的二娃子秉承媒妁之言,父母之命定下姻亲,当“未婚夫”被炮火变成废人时,她勇敢地拒绝了嫁入王家守活寡的愚蠢安排,保持着作为独立个体最后的尊严,这个深受现代文明影响的女性,与李教官的结合体现了对传统婚姻的背离,为爱而婚。这两个女性面对婚姻的不同选择,不是性格使然,而是来自背后的文化滋养。汪秀英和月月在对待传统婚姻的态度上,无论是屈从还是反抗,最后都成为了牺牲品,深刻而含蓄地控诉了封建宗法制婚姻不合理、残酷的一面,表现出来的对女性人格、尊严的漠视成为作品文化冲突思考的重要方面,在展现近百年来新疆的生存困境的同时,思忖产生这种困境的缘由,并试图抽离于作品之外,寻找解决木垒卒矣的合理途径。这也是作品在读后唏嘘之余留给受众的思考空间。

婚姻的束缚与背离折射出不同女性对于伦理道德的坚守与反叛。中国传统文化的主流是儒家文化,儒家文化的重要组成部分是伦理道德。“中国人关注道德,尤其是女性的道德”⑧。儒家提倡的“妇德”、“妇容”、“妇言”、“妇功”就是一个很好地证明。女性若恪守勤劳节俭之德,保持整洁有序之容,言谈低声细语,精于烹饪、针线等就是闺秀、贤妻。反之则大逆不道,有辱家风。女性一直处在道德评判的风口浪尖,作为独立个体,女性的本原诉求与传统伦理道德观念存在着不可调和的矛盾。所以他们以对伦理道德的或坚守或反叛来渴望自身诉求的被关注。木垒村是一个封建伦理道德笼罩下的异域村庄,尤其是对于女性三从四德的约束,把夫为妻纲作为衡量女性品行的重要标准,在汪秀英恪守着宗法伦理的三从四德,努力扮演着传统道德注视下的“好妻子、好儿媳、好母亲”的角色,唯一缺失的是一个完好的自己。而麦秀的存在则在一定程度上对抗着传统伦理道德,在自己的丈夫失去作为男人的能力之后,她大胆而热切地爬上了丈夫哥哥的床,一种以纾解欲望为目的的乱伦之行彻底打破了魏家大院的宁静,一场兄占弟媳的闹剧在上演。冬梅和二柱子的两情相悦在魏宗寿看来是男人狼子野心的欺辱与女子大逆不道的耻辱,在未婚先孕的恐惧中结成姻亲。麦秀和冬梅的行为是基于人性欲望的合理之举,但在传统伦理道德看来,这种对性的渴望是有悖于妇德的。在木垒村,道德的维护是以牺牲女性的尊严与诉求为代价的,作家以冷静的笔触重新审视儒家妇德,通过写冬梅、麦秀追求作为女性的情欲价值,想要争取作为女性应有的婚姻价值,表达了对性道德本身不合理之处的深刻思考,这是一场现代文明与传统文明的博弈,是一次新旧文化的激烈碰撞。让这部“以姓之名,诉性之殇”的平民史诗更具文化学意义。

在男权社会,女性被边缘化,作为男性的附庸,无法实现作为独立个体的人生理想和自我价值,女性的价值的实现服从于男性价值。“在时代、社会、男性的枷锁下,女性的价值意识逐渐被边缘化,逐渐成为传宗接代、相夫教子、侍奉公婆的代名词”⑨,生育工具也好,道德祭品也罢,这两种畸形的身份定位成为女性不可避免的生存枷锁。作为魏家长媳,汪秀英一生恪守三从四德,服侍丈夫,孝敬公婆,哺育孩子,操持家务,在她心中,丈夫就是她的天,她的生存价值就是为夫而活,漠视自我,一世贤妻。与之形成对照的月月,从她踏进学堂的那一刻起,就注定了她作为独立个体对自我生存价值的渴望,她将自己命运的主宰权掌握在自己手中,反抗有名无实的婚姻,进学堂读书,参加革命,勇于追求自己的爱情,最后为革命捐躯,迸发出强烈而自我的生存价值。反映出现代女性意识的觉醒,自我价值的真正实现。

对于传统婚姻的束缚与逃离,伦理道德的坚守与反叛,生存价值的漠视与渴望成为作家文化冲突思考的重要组成部分。近千年来的宗法道德演变为乡约村规,家法民俗,渗透到每一块土地,每一个家庭,渗透到一代又一代平民百姓的血液之中,形成木垒河畔特有的文化心理结构,让文化冲突持续而客观地上演着,文化冲突的根源在于思想观念的冲突。作家系统而精确地将传统文明与现代文明交错复杂的观念植于汪秀英、麦秀、月月、冬梅等具有代表性的女性身上,并以她们的悲剧深刻地批判了传统文化残忍、漠视人性尊严的一面,又对新的现代文明心存展望,这是一场以女性悲剧为核心的新旧文明的博弈,而这场博弈让文化冲突更耐人寻味。

在这片神奇而古老的土地上,繁衍生息的人们,彼此冲突却又相互妥协,不甘宿命却又难逃宿命。当太阳终于挣脱山体的羁绊,跃上空中之时,这段尘封的天山往事也渐行渐远。李健的《木垒河》呈现给我们的是一个浑然一体的艺术世界,也是一面照射着民族之殇的镜子。借鉴了以《白鹿原》为代表的家族母题小说叙事模式,在此基础上以更加开放的作家文化视野来审视这片土地。从家族叙事入手,依托饱含宗法伦理、血缘亲情和价值指向等折射出中国人独特而具有继承性的思想观念和行为规范,透过家族这一复杂的社会关系网揭示了整个民族的心理结构和生存困境,以浓缩的生命群像表达个体对于民族命运的思考。汪雨量的逼婚之行是“族”叙事的导火索,层层递进,由族入家,魏家宅院里的兄弟共妻则是微观的“家”叙事,从宏观到微观,从族争到家丑,显示了作品独特的家族叙事建构。其实这种家国同构的叙事模式是家族母题小说普遍采用的一种深度叙事模式,李健一方面承续了这种家族母题小说的叙事风格,“将错综复杂的人物命运纳入到历史时代的变迁之中;另一方面又融合了模糊的历史真实和潜隐在历史背后的内在文化意义符码”⑩。对于整部作品而言,以“姓”为名的家族叙事折射出男权中心意识下的英雄式形象缺陷与女性角色的单薄。作品中用生命演绎和诠释生活的魏啸才、魏啸铭、汪秀英、麦秀等人在命运面前的无奈是两性悲剧的直接表现,而这种两性悲剧背后是不同文明的冲突,所以这段以姓之名,诉性之殇的天山往事,带给我们的是沉重的文化学思考。所以《木垒河》的叙事艺术是融合家族与两性视角的双层审美,对生活在天山脚下、木垒河畔、西城墙边的人们的心理结构与生存困境进行真实而冷静的剖析,构成一部厚重的平民史诗。

注释:

① 米兰·昆德拉:《小说的艺术》,上海译文出版社,2002年版,第45页。

②曹书文:《〈古船〉当代家族叙事的经典文本》,《河南师范大学学报》,2007年第5期。

③李健:《木垒河》[M].长沙:湖南文艺出版社,2012年版,第1页。

④刘畅:《被叙述的历史——〈白鹿原〉漫议》,《重庆邮电大学学报》,2006年第6期。

⑤向亿平:《沈从文男权意识性爱的女性观》,《三峡文艺》,2011年第6期。

⑥顾橙漾:《男权意识下的女性悲剧——浅析〈白鹿原〉中田晓娥形象》,《佳木斯教育学院学报》,2012年第2期。

⑦沈远川、马筱蓉:《从女性悲剧看〈白鹿原〉文化冲突的意义》,《重庆文理学院学报》,2009年第2期。

⑧辜鸿铭:《中国人的精神》,陕西师范大学出版社,2006年版,第178页。

⑨张相宽:《男权意识下的突围与困境——莫言小说女性形象再解读》,山东女子学院学报,2015年第1期。

⑩毕文君:《女性历史书写——当代女性家族叙事的历史内涵》,石家庄学院学报,2008年第1期。

(本文图片由李健提供)