帕米尔高原新发现拜火教文化遗址相关遗迹与出土文物综述

2018-10-29巫新华

□ 巫新华

墓群地表黑白石条遗迹实景图

2013—2014年,新疆帕米尔高原吉尔赞喀勒墓群考古工作发现一些与早期拜火教文化相关遗迹和出土一批相关文物。分析表明,这些发现蕴涵着善恶“二元对立”斗争和“抑恶扬善、善必胜恶”等拜火教的核心教义思想和早期拜火教文化内容。

拜火教作为人类历史上最早形成系统宗教理论体系并且影响和遍及亚欧大陆的宗教,经过约三千年的发展与传播,历经了兴起、鼎盛、衰落的历史过程,至今仍然具有强大的文化影响力。有趣的是,这个大约创始于公元前1000年的世界性宗教却在与之对应的中亚考古学青铜时代晚期、早期铁器时代的学术研究中几乎为空白,仅以斯基泰文化一言概括之,缺少关于此阶段拜火教文化的具体论述。2013-2014年进行的“吉尔赞喀勒墓群”考古新发现,首次提供了将中亚地区早期阶段的拜火教文化内容与考古遗址联系起来的可能,也使我们得以依托考古资料展开墓群可能蕴含早期拜火教文化涵义的研究与讨论①。

以下,依托最新研究进展,并进一步梳理完善已发表简报、论文的资料和观点,就我们在对该遗址进行的考古发掘与研究工作中逐步形成的学术观点做一综述。

一、墓群及拜火教相关文化背景的简介

(一)墓群简介

吉尔赞喀勒墓群位于塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡曲曼村东北塔什库尔干河岸海拔约3050米的荒漠台地上。墓群地表保留着大面积错落有致的黑、白石条遗迹,给人以强烈的光视觉感受。

遗址所在的塔什库尔干河谷区域地处帕米尔高原腹地,是亚欧大陆几大地理区域的接界处,西、南部与塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度等国接壤,既是古代亚欧大陆几大语族、各大文明的交汇点,也是主要文明区域文化交流最重要的高原通道②。如下图所示,吉尔赞喀勒墓群分为A、B、C、D四区,2013-2014年进行了两次考古发掘。根据墓葬中提取文物标本的碳十四年代测定数据以及出土文物的类型学推论证据来看,古墓群的文化内涵为广义斯基泰人③文化,遗址年代距今有2600-2400年。值得注意的是:墓群的地表遗迹和诸多出土文物使墓群呈现出业已成熟的早期阶段拜火教文化内涵④。

墓群地形与墓葬分区图

遗址所在帕米尔高原与周边地区示意图

(二)琐罗亚斯德教简介

拜火教西方称“琐罗亚斯德教”、“马兹达教”,传入中国后称为“祆⑤教”、“火祆教”、“拜火教”等。顾名思义,信徒崇奉“火”和“光明”,他们主要通过专门的仪式礼拜“圣火”、“太阳”、“月亮”、“星星”等一切能发光的物什。作为最早形成理论体系的宗教,该教的末世学说、救世主降临、死者复活和末日审判等观念对佛教、犹太教、基督教、伊斯兰教等宗教产生了深远的影响并对古希腊哲学也产生了一定影响⑥。

拜火教由先知琐罗亚斯德创立,但学界对先知生活的年代却颇有争议,W.B.亨宁(Henning)认为是在公元前六世纪,而其学生玛丽·博伊斯(Mary Boyce)却认为应该是在公元前 1400-1200 年间⑦。《伽萨》(Gāθās)作为圣典《阿维斯塔》最早的颂诗,是琐罗亚斯德本人创吟而成,《伽萨》的诞生之地很可能是在中亚一个叫做 airyānəm υaējō的地方,这里当时尚未被波斯人所征服⑧。琐罗亚斯德教于公元前六世纪被居鲁士大帝奉为波斯帝国阿契美尼德王朝的国教,并因此得以从北印度地区一直传播到希腊和埃及⑨。

理性宗教的出现是以往宗教形式逐渐演变的结果,待人类对相关一般观念及相关伦理直觉有了进一步的意识,理性宗教方能出现⑩。拜火教即是发轫于亚欧游牧民族的原始宗教(巫术)崇拜,是先知琐罗亚斯德对旧有宗教信仰进行批判、改造并从理论和实践上加以总结凝练和提高创新后的结果。宗教在人类历史上的外在表现主要是四个方面:仪式、情感、信念和理性化[11],《伽萨》的内容表明拜火教在创立之初已经具备了“宗教”的上述外在表现形式,从而使之区别于原始宗教。

《伽萨》颂诗最直接地反映了先知创教时的精神和思想,他在《伽萨》中明确提出了“善恶二元对立斗争”的宇宙观、“七位一体”的善神崇拜、抑恶扬善的“尘世说”、拯救世人的“三善”原则以及善必胜恶的“来世说”[12],是我们理解拜火教教义真谛的珍贵资料[13]。《伽萨》以亚欧雅利安部落的迁徙和社会变迁为历史背景,用诗体神话的形式真实生动地记述了拜火教创教之初的宗教斗争和社会变革。在这个漫长复杂的历史进程中,亚欧雅利安人逐渐完成了从原始社会转变为奴隶制社会的蜕变,其中一部分雅利安人也从信仰诸多的自然神祇转变为信仰以阿胡拉·马兹达(Ahurā-Mazdā)为最高主神的拜火教。对该教信徒而言,阿胡拉·马兹达作为至上之神,已经不同于公元1500年之前的那些自然神祇,他不再是内在于自然世界的,而是已经脱离了自然崇拜的范畴,超越了并不同于其他任何神祇[14]。先知琐罗亚斯德在《伽萨》中除了歌颂和赞扬阿胡拉·马兹达这位最高主神外还讴歌了其他诸善神,其中地位显赫的有代表阿胡拉·马兹达各种优良品德的六大从神,他们分别是:1.巴赫曼(Bahman,动物神)、2.奥尔迪贝赫什特(Ordibehesht,火神)、3.沙赫里瓦尔(Shahrivar,金属神)、4.斯潘达尔马兹(Spandārmaz,土地神)、5.霍尔达德(Khordād,江河之神)、6.阿莫尔达德(Ᾱhordād,植物神),他们与最高主神阿胡拉·马兹达被统称为阿姆沙斯潘丹(Ᾱmshāspandān)[15]。上述六位天神是阿胡拉·马兹达的组成部分,他们与阿胡拉·马兹达具有同一的行动、声音和思想精神[16]。在拜火教信仰中,阿胡拉·马兹达位于诸大天神之上,是诸善神的统领,也是“智慧的首领”[17],而“七位一体”的善神崇拜始终是拜火教信仰体系中的主旨。由此,拜火教虽然具有一神论倾向[18],但又因其“善恶二元对立斗争”的宇宙观而成为了二元神教[19]。在拜火教信仰中,阿胡拉·马兹达创造了火,有火必有光,因此他也创造了光明,“光明”作为“善良、智慧、正确方向”等一切美好意象的象征,是拜火教徒毕生崇奉的精神信念,也彰显了该教自发轫之始就已具备了理性化的宗教因素。

二、特殊遗址区简况

由于篇幅所限,不再赘述墓群及出土文物的具体资料,读者可参阅已发表简报资料[20]作详细了解。从整体情况来看,A、B、C、D四区墓葬在形制、葬式葬俗和随葬器物以及一些迹象等方面具有一致性或相似性,应是同一考古学文化的遗存。但A区和C区因地势、墓葬位置以及墓室中的一些现象使之呈现出不仅具有“墓”的功能,可能还具有祭祀或与“葬”相关某些活动的功能[21]。尤其是C区位于A、B两区之间的一座荒漠高地上,向东仰视A区墓地,向西俯视B区墓地。墓葬只有墓的形式而无内容,地表也无黑白石条。除了一座墓穴中有一具幼年个体尸骨外,其他墓穴只有少量的细碎人骨和头发,随葬物很少,且以加工过的细树枝为主。布局比较特殊,8座墓葬呈北、西、东三组三角形分布。从地理位置、墓葬分布、特殊的出土文物来看,这里可能是拜火教圣典《阿维斯塔》经文中的早期“达克玛”(Dakhma)。

达克玛在早期拜火教徒的观念中仅指一片平整的坡地或戈壁沙漠[22]。《万迪达德》(Vandīdād)对此有明确记述:问“噢,物质世界的创造者,你,神圣者!何处是独自运送尸体者所属之地?”阿胡拉·马兹达答曰:“在大地的这一境遇,水极少,植物极为罕见,因而土壤最洁净、最干燥,牛和羊亦最为罕至,阿胡拉·马兹达之火亦最为罕见,圣枝(巴尔萨姆枝)的奉献以及虔诚者的献祭为数最少。”[23]对比看来,C区显然很适合选来用作“达克玛”。另外,C区的墓葬地表无黑白石条,结合其位于A区和B区之间的地理位置,以及完全不同于A、B区遗迹分布布局的情况,以及较为特殊的墓葬埋葬方式与出土文物情况综合分析,这里可能是举行相关葬礼仪式和祭祀活动的场所。

三、墓群地表遗迹可能蕴含的拜火教涵义

拜火教教徒崇尚“光”和“火”,墓群地表大面积黑白石条遗迹就是直观“光”的地画表达。

墓群A区与B区除墓葬以外的地表都被黑、白卵石构成的长方形石条覆盖。石条黑白相间,分布错落有致,向西南或东北方向呈放射长条状延伸,给人以强烈的、漫无边际的明暗光线视觉感受。现场观察、测量和探沟解剖表明,黑白石条铺设于墓葬地表东侧一端,部分石条直接叠压在封堆之上,成为墓葬地表的组成部分。显而易见,墓葬成形在先,黑白石条构建在后,但形成今日所见的大规模地画应是信徒们经年累月不断堆垒的结果,这很可能是一种长期沿袭的习俗。从B区石条的位置、方向及布局来看,可分为数组,每组石条的西南端均有数座成组墓葬,形成一组墓葬即有一组石条相对应的组合关系。而每组石条与相应墓葬共同构成了一幅完整的“图画”,进而集合形成巨幅地画遗迹。

石条的卵石在台地地表和周边地方并不多见,显然是人们有意识从周边广袤区域捡拾搬运而来。那么,当时的人们为什么要耗费大量的人力物力营造表达黑白光线的石条带呢?D·A·马肯齐指出:“就迄今所见的文字资料以及考古资料来看,古人的葬俗和其他种种礼仪习俗,都无可置疑地表明了是与有关人类信仰紧密联系在一起的;那么就很难相信古人所创造的工艺品或图案,会仅仅是一件为艺术而艺术的毫无象征意义的作品。”[24]这一集体行为的背后隐含着当时社会的统一认同感和社会责任感,很可能表现一种共同的宗教信仰。这种表现光的“地画”遗址应该是“光”崇拜文化的显性表征。

(一)墓群地表遗迹与拜火教的“光崇拜”

“黑白石条”遗迹表现的是“漫无边际的光”,应该是拜火教徒的“光崇拜”信仰直观表达。早期印度雅利安人与伊朗雅利安人都崇尚火和光明,他们在宗教仪式中都要拜火,但两者在宗教观念上的差异之一就表现为拜火与拜光侧重面的不同,前者侧重于拜火,而后者侧重于拜光[25]。虽然拜火和拜光同为人类心灵的意指性象征,在神话思维中也存在着隐喻互换的关系,但火毕竟不同于光。在伊朗雅利安人的意象中,光是火的升华,其精神属性优于火,也是诸善神的原始意象,是知识、智慧、悟性和辨识力的隐喻表达[26],而在《阿维斯塔》的《伽萨》中“光”更是正义的象征[27]。教徒对光的无限尊崇还表现在其他方面,例如,伊朗雅利安人的氏族神梅赫尔(Mehr)含有“光芒”、“太阳”、“誓约”等意[28];而被教徒尊奉的“凯扬灵光”则为“凌驾于一切被造物之上的神明”,它源于光本源阿胡拉·马兹达,是善界神主的象征和化身,代表着阿胡拉·马兹达的神力和福佑[29];在《阿维斯塔》神话中,“漫无边际的光源”是神主阿胡拉·马兹达创造万物的始基[30];另外,该教先知琐罗亚斯德的降世神话也将其描述为享有来自天国的神圣灵光的“超人”[31]等等。除此之外,《胡尔达·阿维斯塔》(Khortak Avestāk,即“小阿维斯塔”)的《西鲁泽》篇还有专门赞美“光之保护神”——“阿尼朗”(Aneyrān)的诗句:“我们赞美永恒的阿尼朗,我们赞美光明的伽尔扎曼……”[32]Aneyrān的词义就为“漫无边际的光源”[33],即光明天国,他还是每月第三十日的庇护神[34]。墓群遗迹中表现“漫无边际光芒”的大面积黑白石条正是早期拜火教徒们通过“地画”方式表达对“阿尼朗”的尊崇和赞美。这种行为显然具有鲜明的拜火教文化印记,突出了2500年前居住在帕米尔高原的亚欧游牧部族的“拜光”意识。

(二)吉尔赞喀勒墓群“地画遗址”中“圆形”图案的象征意义

吉尔赞喀勒墓群地表醒目的“地画”遗迹显然被赋予了特定的象征意义,是代表人们精神思想的象征性符号。A.N怀特海认为在符号的使用方式中,从感觉表象(sense-presentation)到有形物体是最自然、最普遍的手法[35]。例如,在人类的古岩画艺术中,呈发散状的圆盘表示太阳,它还有“光线”或“白天”的含义[36],而太阳是人类最早且普遍崇拜的神祇。“圆形”作为平面图形中最完美的几何图案,因其开头和结尾在同一个点而具有简单的形式完整性,因此早在石器时期就被人类认为是最完美的图形,常被用来指代神祇,从而屡屡出现在古代人类的艺术创作和亚欧草原的墓葬形制中。

“圆形”在吉尔赞喀勒墓群中屡次出现,墓葬的圆形石圈[37]、圣火坛中的圆形卵石、人们刻意制作的环绕在天珠珠体上有序分布的白色圆圈纹、握在墓主人手中的白色圆形卵石等等。显示“圆形”这一几何图形可能已经成为人们精神意象中较为重要的文化元素。因而推断:“地画”的组合图案可能首先表达了人们对神祇的尊崇和祈福。A.N怀特海指出:“法典、行为规则、艺术准则都企图将统一的行动强加于人,那统一行动总的说来会促进有力的符号相互联系。当一个共同体发生变化时,所有的那些规则和准则都要根据理性作出修改。要达到的目的有两个方面:一是共同体服从组成它的众个体,二是众个体服从共同体。”[38]符号的使用会由于因果效验而在功能活动中受到它所在环境的规定[39],因此吉尔赞喀勒墓群地表遗迹中的“圆形”应该是古老象征性符号,其所象征的对象很可能已经随文化大背景的变化作出相应调整。也就是说,墓葬“圆形”石圈作为“符号指称”[40],其具体的指代对象由于受墓群蕴涵拜火教文化的影响而演变为神主阿胡拉·马兹达及以其为首的诸善神。“类似象征性符号”的延伸含义还呈现在著名的《贝希斯敦铭文》上,其巨幅浮雕描绘了公元前520年左右大流士一世战胜叛乱首领的胜利场面,其中“波斯人的至上神阿胡拉·马兹达伸出左手递给大流士一世一个环,象征着王权的授予,同时举起右手表示祝福”。[41]显然,圆环在此处的意义已经升华为君权神授的象征。

由于“抽象的图形”符号正是因为相互的组合才使图案具有了意义[42],因此墓群中由“圆形”和“黑白长条形”组合而成的“地画”遗迹象征了信徒们对神主阿胡拉·马兹达以及其所代表的“光明智慧”的无上尊崇。另外,由于先知琐罗亚斯德认为每个人都有自由意志选择皈依正教抑或充当恶魔的帮凶,它关系到个人今世的人生道路和来世的灵魂归属,这种头等大事必须做出明智而正确的抉择[43],而吉尔赞喀勒墓群遗迹中黑白石条延伸的方向正是“夏至日光照射时间最长的方向”,也是最早看见太阳升起的方向。故此,“地画”中的黑白石条遗迹应该还隐含着“光明、智慧、正确方向”的深层含义。

(三)墓群地表遗迹蕴涵的拜火教历法

地表遗迹中黑白石条的方向基本指向“夏至”日光照射最长的方向,而与黑白石条相对应的墓葬一概位于“冬至”日全年日光照射最短的方位[44],(图四)每一组黑白石条和与其相对应的墓葬共同组成了一幅完整的“图画”。引申而言,两者的陈布关系正是拜火教文化体系中关于大夏季(白昼最长,阳)和大冬季(黑夜最长,阴)崇拜习俗的表现形式,也隐喻了该教关于光明(阳)与黑夜(阴)“二元对立”的宇宙观。拜火教历法(阳历,也即古波斯历法)将一年分为大夏季(一至七月)和大冬季(八至十二月)[45]。准确地说,拜火教历法中的大夏季是从法尔瓦尔丁月初至梅赫尔月末[46];而大冬季则是从阿邦月初至埃斯梵德月末。该教历法制定于公元前441年[47],但其最早出现在伊朗东部的中亚地区,直到阿契美尼德王朝晚期开始在伊朗地区广泛使用,到了萨珊王朝时期才完全取代了巴比伦历法成为伊朗的官方历法[48]。因而伊朗官方的拜火教历法承袭了更为早期的拜火教宗教历法内容,追根溯源应是从伊朗东部的中亚地区传播而至。一些学者也根据《阿维斯塔》经文的具体内容推断拜火教在波斯本土开始传播流行的时间晚于古代东伊朗和中亚地区[49]。也就是说,吉尔赞喀勒墓群地表遗迹蕴涵了拜火教宗教历法的客观事实早于古波斯历法制定的时间,本次考古发现为上述观点提供了新的佐证。除此之外,后文即将论及的出土于墓葬中的“装盛在火坛中数目不等的卵石”以及“带孔的小木棍”也可能分别蕴含了拜火教的宗教历法内容。

(四)地表遗迹蕴涵的拜火教宇宙观

地表遗迹中,不仅是黑白石条与相应墓葬的陈布关系蕴含着拜火教“善恶二元对立斗争”的宇宙观,建造者用白、黑两色卵石表现明、暗光线的艺术形式也是该教“善恶二元对立斗争”宇宙观的直观表达。拜火教认为在宇宙之初就存在善(光明)、恶(黑暗)两大各自独立的本源,善与恶在经过长期斗争后,善界虽然取得了最终胜利,但这只是善界的纯化而非消灭了恶界,善界和恶界都是永恒的存在,它们的斗争起于“二”(二元对立)又复归于“二”(恢复原状)[50],这一过程此消彼长且周而复始。我们需要明确认识的是,世界在善与恶、光明与黑暗的不懈斗争之后,善虽然最终战胜并取代了恶,但这一结果并不意味着以恶本原阿赫里曼为首的众黑暗势力在整个宇宙范围内被消灭干净,而只是说善界(包括天国和尘世)将恢复光明美好的原貌[51]。这一理念正是先知早在《伽萨》中就已提出的“善恶二元对立”的宇宙观和以“抑恶扬善、善必胜恶”为最终目的的信仰教条[52]。

由此推断,墓群地表黑白石条遗迹应该蕴涵着“阴阳合成”的框架结构模式。这种“阴阳合成”的框架结构模式还适合于《伽萨》时期的七位一体神和萨珊王朝鼎盛时期的拜火教神话体系[53]。引申这一框架结构模式,可以得知在拜火教教徒的观念中,“夏至日”是光明与黑暗斗争的转折点,也是生(光明、阳)和死(黑暗、阴)的分界线,万物的生命力至此将由旺盛的极致而渐趋衰竭;“冬至日”则相反,虽然阳光照射的时间最短,但却是世界万物生命孕化的肇始,这也是他们在季节交替变化的自然规律中领悟到的人生观。

地表遗迹与夏至日出及冬至日落方位示意图

四、墓群出土文物蕴含的拜火教文化元素

作为具有一神论倾向的拜火教,其理论体系已经具有理性和逻辑推理[54],它的信念和仪式都在原始宗教(巫术)的基础上得到了重新组织,从而使之既可以解释思想,又可以指导行为,并最终使之通往一个符合伦理的共同目标[55]。墓群出土的相关文物和遗存就表现出这一特点。单独来看,这些与拜火教信仰有关的遗存或仅是早期草原文化的某一个小部分,但若统而视之并将它们与地表遗迹结合起来综合考量,就发现它们是有机一体的,使墓群文化整体呈现出一种有条理的中心要素,其内在逻辑恰好与拜火教的信仰主旨和相关仪式相吻合。下面依据《阿维斯塔——拜火教圣书》[56]内容,尝试逐一探讨墓群出土的相关文物、遗存可能蕴含的拜火教文化涵义。

(一)装盛着不同数目卵石的手持火坛

M11、M12、M15、M14、M9、M23、M25、M31、M35中出土了12件木质火坛(其中3件腐朽严重)和1件陶制火坛,每一个火坛中都装盛着数目不等的白色或黑色卵石。

1.关于手持火坛

多个墓葬中出土了“装盛着卵石的火坛”,这一现象充分表明了火坛在墓群文化中的重要性。我们判断这与祭祀仪式有关,而祭祀的主要对象就是墓群主人们所信奉的拜火教诸神祇,他们是宗教颂扬的核心灵魂。死者是在通过特定仪式表达对“以阿胡拉·马兹达为首诸善神”的无上尊崇获得福佑而安葬。

古希腊作家希罗多德(Herodotus)记述了阿契美尼德时期(Achaemenian,约公元前550年至330年)波斯拜火教徒祭祀神祇的情况:“他们不供养神像,不修建神殿、不设立祭坛,他们认为搞这些名堂的人是愚蠢的。……然而他们的习惯是到最高的山峰上去,在那里向宙斯奉献牺牲,因为他们是把整个苍穹称为宙斯的。他们同样向太阳和月亮、向大地、向火、向水、向风奉献牺牲。”[57]上述文字表明:(1)阿契美尼德时期的拜火教教徒不仅尊奉火、太阳、月亮等能发“光”的物什为神祇,而且还祭祀大地、水、风等自然神祇。(2)当时的信徒不是在神庙里祀奉神祇,而是必须到高山上去祭祀献牲。这也决定了当时的信徒们在祭祀仪式中不可能选用大型笨拙的火坛,而是选用便于携带的小型火坛。吉尔赞喀勒墓群出土的火坛小巧灵便,方便信徒携带至僻远的祭祀场所使用,而部分火坛带有手柄的现象更进一步说明它们是祭祀仪式中便于手持的礼器。手持的火坛还出现在北齐徐显秀墓和北齐娄叡墓中,考古报告将其记述为“灯”,但施安昌先生考证认为“此非照明的灯,而是祆教祭火的小型火坛”。[58]显然,拜火教自中亚传入我国后迟至北齐仍有手持火坛在祭祀仪式中使用。

非常有趣的是,我们在吉尔赞喀勒墓群出土的多个木火坛内部炭层原层中检测到了大麻酚[59],其来自液体的灼烧,这种液体是从豪麻(haoma)中榨取的汁液。大量证据表明宗教仪式中曾经利用药物[60]。在拜火教的祭祀仪式中,祭司和信徒们除了要吟诵大段的《阿维斯塔》经文,还要遵循相应的仪式将豪麻汁淋洒在圣火上用来净化纯洁圣火。拜火教信仰认为豪麻汁或豪麻酒是用于祭祀仪式和信徒通往天国的净礼[61],被教徒奉若神明。《阿维斯塔》记载豪麻为新生不死的力量与象征符号[62],先知琐罗亚斯德在世时曾贬责这种饮料,但《亚斯纳》中却有专门礼赞豪麻的篇章。这种变化无疑是雅利安人传统习俗的影响所致,在先知琐罗亚斯德死后逐渐渗透到拜火教的教义之中[63]。

M12出土的木火坛

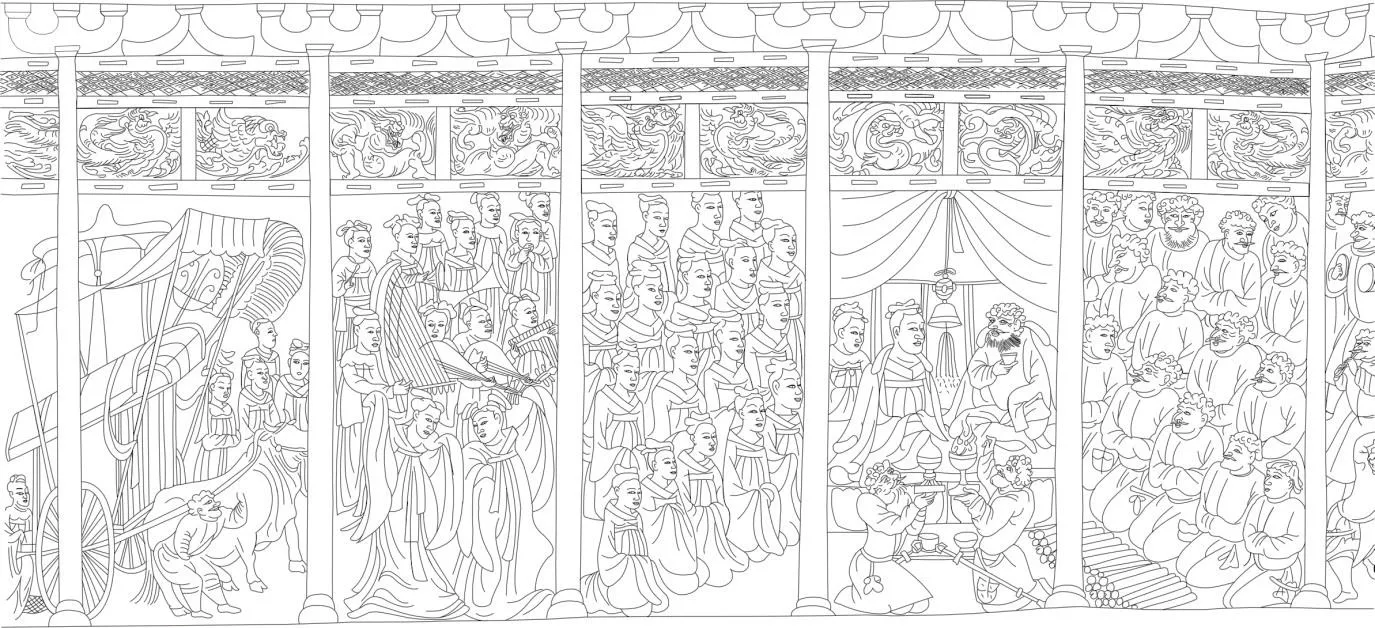

国家博物馆藏北朝石堂祆教大会场景图

如下图所示,我们从国家博物馆藏的北朝石堂的部分线刻画面中也可以进一步了解到拜火教的祭祀仪式。命名为“房屋形石椁”的北朝石堂是当时粟特贵族死后的栖身之所,整个石堂的镌刻内容以一种世俗中蕴含神性的艺术图式烘托出鲜明的拜火教艺术氛围,向我们展示了该教祭祀大会Yasna的正面场景。葛承雍先生在描述“祆教大会场景图”时写道:“祭司们托举着可移动的祭祀火坛举行祭祀仪式,一人一边敬献火坛一边在圣火前咏颂大段《阿维斯塔》经文,另一人向诸神奉献圣水——豪麻汁,他将豪麻汁淋洒在圣火上,作为净化纯洁之用,现场参与献祭的信徒也依次饮用豪麻汁[64]。

我们从吉尔赞喀勒墓群出土火坛的种种迹象判断:木火坛内壁上的大麻酚应是拜火教祭祀仪式中的豪麻汁残留物,与祭司在祭祀仪轨中使用豪麻汁净化圣火的行为结果相契合,而这些可在手中托举的木火坛很可能就是拜火教祭祀仪式中的神圣礼器。

2.装盛在火坛中不同数目的卵石

相对完整的9件木火坛中分别发现了14、15、8、10、8、46(白、黑各23)、14、1、27枚卵石,并在一件陶制火坛中发现了10枚卵石。根据《胡尔达·阿维斯塔》(Khortak-Avestā)的内容对火坛中的卵石进行分析时,发现装盛在火坛中的“不同数目的卵石”这一遗存蕴含着深层的宗教寓意,很可能与拜火教信仰体系中的神祇以及该教的宗教历法有关。

对于秉承二元论的拜火教徒而言,世界的基础在神,神如自然世界一样地真实,神、个体灵魂以及自然乃是不同类别的存在,而神是无限高贵的[65]。拜火教神祇与其宗教历法和宗教习俗有着千丝万缕、密不可分的关系,该教历法将一年分为十二个月,每个月分为三十天,每月和每日均有相应的庇护神[66],且十二个月的庇护神兼作日的庇护神,人们将每一天和每个月都冠以相应神祇的名字,当月名和日名相重时,就是人们过节庆贺的日子[67]。比如,法尔瓦尔丁月的法尔瓦尔丁日(1月的第19天)[68],被称为“法尔瓦尔丁甘”节[69]。上述内容除了表明神祇与拜火教的宗教历法、节日庆典之间有着紧密联系外,还清楚表明该教历法中包含了明显的数学内容。

由于印度《梨俱吠陀》和伊朗《阿维斯塔》有着共同文化基因,都发轫于更为古老的印欧语系雅利安人的文化传承,二者都保留了原始亚欧雅利安人时代的文化记忆,因此可以借助吠陀文献中的数学内容来进一步了解《阿维斯塔》中蕴含的数学内容。相关研究表明,吠陀文献包含着明显的数学内容,它们伴生于古代宗教,而《梨俱吠陀》中包含的数列知识已经超出了初级的数学范围,其中,不但出现了无限和零的概念,甚至十、百、千、万这样的整数也已被认知[70],而后吠陀时期出现的《绳经》更有力证明了数学思想很可能在公元前三千纪就已经产生[71]。故此判断,相应的数学内容也早已在拜火教信仰中存在。新疆与中亚出土拜火教承兽青铜祭盘便隐含了以不同的“数”代表相应神祇的寓意,是数与神祇之间存在对应关系的又一证据[72]。

作为数学的基础,“数”是考察事物异同过程中对同类事物依序列举的表述记号[73]。正如A.N.怀特海所说:“还有一类语言,它是由代数的数学符号组成的。这些符号在某些地方不同于普通语言的那些符号,因为只要你遵守代数的规则,应用这些符号便可为你进行推理。”[74]

(1)关于数“1”、“8”、“15”、“23”

这里之所以将“1”、“8”、“15”、“23”放在同一组共同解析,是因为《胡尔达·阿维斯塔》中最直接的对应。《胡尔达·阿维斯塔》作为《阿维斯塔》的精简本,主要用以指导和规范教徒日常的祈祷、每月的祭礼、每年的宗教节日、婚丧嫁娶等行为。如前文所述,在拜火教宗教历法中的月和日都以其庇护神命名,其中神主阿胡拉·马兹达不仅是每年“10”月的庇护神,他还以“霍尔莫兹德”(Hormozd)之称作为每月第“1”日的庇护神,并且还以“戴·巴·阿扎尔”、“戴·巴·梅赫尔”和“戴·巴·丁”之称分别作为每月的第“8”日、第“15”日和第“23”日的庇护神[75]。木质火坛中分别装盛的“1”、“8”、“15”和“46”(由白黑卵石各“23”枚组成)枚卵石数恰好与之对应,可能分别代表每个月中的第“1”日、第“8”日、第“15”日和第“23”日,分别象征着这几日的庇护神“霍尔莫兹德”、“戴·巴·阿扎尔”、“戴·巴·梅赫尔”和“戴·巴·丁”。由于“霍尔莫兹德”、“戴·巴·阿扎尔”、“戴·巴·梅赫尔”以及“戴·巴·丁”都是神主阿胡拉·马兹达的别称,所以对上述诸神的颂扬归根结底都是对神主阿胡拉·马兹达的称颂。因此,当时的人们在火坛中放入炙热的“1”枚、“8”枚、“15”枚和“46”枚卵石的行为应该是祭祀仪式中的一个环节,最终表达了信徒对神主阿胡拉·马兹达和相关神祇的颂扬和祈福。

再者,根据拜火教创世神话,阿胡拉·马兹达还是人类的保护神。因此,人们在亲人葬礼上通过这种颂扬阿胡拉·马兹达的特殊仪式向他祈愿:祈求神主护佑亲人的灵魂升入光明祥和的天堂并得以早日重生。另外,关于M9出土的一个木火坛中装盛着黑、白两色各“23”枚卵石的现象,也许就是当时人们用卵石的颜色和数目来表达该教“善恶二元对立斗争”宇宙观的一种方式。

(2)关于数“14”

根据《胡尔达·阿维斯塔》中专门歌颂每月三十天庇护神的篇章《西鲁泽》记述,阳历每月第“14”日的庇护神为“古什”(Gūsh,波斯文),他还是牲畜的庇护神[76],《古什·亚什特》即为专门颂扬他的篇章。“14”枚卵石应该代表了每月第“14”日,也寓含着人们向这一日的庇护神及牲畜的庇护神——“古什”祈求恩惠与福佑。

(3)关于数“10”

根据《胡尔达·阿维斯塔》中的相关内容推测,数“10”代表了每月第“10”日的庇护神阿娜希塔(Anāhīta,阿维斯塔文),此神又名阿邦(Ᾱbān,波斯文),根据《西鲁泽》的记述,他还兼作阳历每年“8”月的庇护神。《亚什特》中还将“阿邦”尊奉为“江河女神”,其中第五篇《阿邦·亚什特》(水神颂)即为专门赞颂她的篇章。阿娜希塔在前琐罗亚斯德时期就被雅利安人奉为崇祀的重要神明,主司生育、丰产等[77]。根据传统习俗,每月“10”日(阿邦日)和水神节(八月十日),人们在江河岸边向阿雷德维·苏拉·阿娜希塔女神致祭祀礼时专门吟诵《阿雷德维·苏拉·内亚耶什》(水神颂),夜间绝对禁止吟咏。[78]因而,装盛在火坛中的“10”枚卵石很可能是阿娜希塔女神的象征,寓意着人们向她祈求恩惠与福佑的美好心愿。

(4)关于数“27”

根据《阿维斯塔》之《西鲁泽》记述,阳历每月第“27”日的庇护神是“阿斯曼”(苍穹之神),而在拜火教的创世神话中,阿斯曼是神主最早的创造物之一。霍尔莫兹德(即阿胡拉·马兹达)为了对抗以阿赫里曼为元凶的黑暗世界,用“火、气、水、土”四大元素创造出天穹、江河、大地、植物、动物、人类等世间万物,并设计创造了七层天空上的众星体[79]。这一创世神话告知我们,苍穹之神“阿斯曼”在拜火教神话体系中占有非常重要的地位。人们在亲人的葬礼中放入“27”枚卵石于木火坛中的行为,可能寓含着人们向每月第“27”日的庇护神“阿斯曼”即苍穹之神祈求恩惠与福佑。

《阿维斯塔》中记述的各种神话反映的是拜火教的实质性文化内容,通过对照梳理《西鲁泽》和《亚什特》篇章中的神话体系,墓葬出土的火坛中以卵石数目方式呈现的“古什”、“阿邦”、“阿斯曼”都是《阿维斯塔》经典中早期阶段的神祇,他们承袭自十分古老的自然神祇。而“霍尔莫兹德”、“戴·巴·阿扎尔”、“戴·巴·梅赫尔”和“戴·巴·丁”以及“戴”都是神主阿胡拉·马兹达的别称,也均出现在经典的早期内容当中。而上述火坛中的卵石数目表明它们很可能与拜火教早期阶段崇拜的神祇有关,同时也表明“与相关的数对应的诸神”在葬俗中的客观存在。

由于拜火教的主要神祇和该教的宗教历法紧密相关,死者下葬的日子可能与上述几个被神主以及其他相关诸神特别庇佑的日子对应。火坛中上述数目卵石在寓意以求得亲人的灵魂获得阿胡拉·马兹达和诸神的福佑之同时,也有“纪念日”的含义,可能暗喻了死者下葬的圣日。这既是在葬俗中依据宗教仪轨遵守拜火教历法的行为,也是拜火教历法在墓群文化中的再次呈现。

(二)人工加工过的小木棍

M4、 M9、 M13、M14、M25、M28、M29、M30、M32 、M35、M44中出土了大量人工“加工过的小木棍”,这些小木棍约手指粗细,长短不等,是用树枝加工而成,树皮均被剥掉。

这些“加工过的小木棍”大多出土于临近墓主人头部的位置,或竖立或平铺于墓室底部,另外还有少数夹杂于填土之中。这些“木棍”的加工特点与在墓室内所处的位置均不同于新疆地区同时期墓葬内的发现,是一种新的有特定文化内涵的现象。结合《阿维斯塔》内容来看,这些人工“加工过的小木棍”很可能不是实用器物,而是用来表达精神情感的仪式性物体在葬礼中的应用,可能与《阿维斯塔》记载的“巴尔萨姆枝”有关联。

巴尔萨姆枝在《阿维斯塔》中称作“巴雷斯曼”(Baresman),是拜火教教徒行祭礼时手持的细树枝,通常在专门的仪式中使用这种树枝。元文琪先生认为这种细树枝一般指柽柳树枝或石榴树枝,手持树枝恭敬祈祷是教徒对阿胡拉·马兹达创造的有益植物表示感谢,而用来专门修剪树枝的剪刀也被尊称为“巴尔萨姆·钦”,拜火祠堂中盛放巴尔萨姆枝的容器,则被尊称为“巴尔萨姆·丹”[80]。“巴尔萨姆枝”不仅出现在拜火教圣典《阿维斯塔》的文字记载中,而且还以具象的形式出现在一些文物上。

1.《阿维斯塔》中的巴尔萨姆枝

《阿维斯塔》的许多颂诗中都提及了“巴尔萨姆枝”,比如,《阿邦·亚什特》第一章第九节写道:“……愿你伴随着祈祷声前来救助我们!这样你将受到更加美好的礼赞,以掺奶的胡姆、巴尔萨姆枝和明智的语言,以善思、善言和善行,以祖尔贡品和洪亮悦耳的声音把你称赞。”第二十二章第九十八节中这样记述道:“马兹达·亚斯纳教徒手持巴尔萨姆枝来到她身边,赫沃瓦家族馨香祷祝,向她祈求财富,努扎尔家族致祭行礼,向她祈求骏马……”等,这些诗句说明巴尔萨姆枝在拜火教祭祀仪式中具有非常重要的作用,代表了信徒对不朽的诸善神的至诚礼赞。

M14中人为加工过的小木棍

2.其他文物中的手持巴尔萨姆枝的祭司或信徒形象

现藏于大英博物馆的阿姆河宝藏(Oxus Treasure)被发现于现代阿富汗和塔吉克斯坦的边境地带,其中的“拜火教金人像”面戴口罩,手持“巴尔萨姆枝”,正是公元前500—400年拜火教伺火祭司的典型形象。而宝藏中的另一些金片上刻画的人物则是祈祷的拜火教祭司或信徒形象,他们高鼻深目,侧身而立,手持一束“巴尔萨姆枝”,作虔诚祈祷状。

手持“巴尔萨姆枝”的祭司形象还出现在河南沁阳北朝墓石床拓片中。施安昌先生认为石床主人是拜火教教徒。他指出围屏第十一幅图,“走在前边的男子手举火炬,后边的男子手持一棒。如果说此图仅仅表现夜间行路的情景,那么其意义何在呢?他推测,这可能是迎奉圣火的情景。第一,按照祆教规定,新设拜火祭坛时,必须从火庙中将火转移过来,要有迎送的过程;第二,在茹小策造像碑上,出现过拜火仪式图,有些教徒的手中都捧着棒,这与此图后面那人的情况相像。当然,是否是迎奉圣火图还有待考证”。[81]根据前文的分析,此图中男子手中的“一棒”也许就是一束“巴尔萨姆枝”,而在茹小策造像碑上被教徒捧在手中的“棒”可能也是一束“巴尔萨姆枝”,而图像描绘的很可能是拜火教的祭祀场景。

信徒在祭祀仪式中对“巴尔萨姆枝”的持有数目很有讲究,拜火教教徒会“根据祈祷的内容不同,手持的树枝数目不等”[82],我们根据《胡尔达·阿维斯塔》的内容得知教徒祈祷的内容是对诸善神的赞美和颂扬[83],而教徒们会根据赞美对象的不同选择手持不同数目的“巴尔萨姆枝”。这一现象再次表明:“数”与信徒意象中的神祇存在着相对应的关系,也与前文所述的“装盛在火坛中不同数目的卵石”遗存以及后文即将讨论的“带孔小木棍”遗存的文化内容相契合。

3.其他文物中的巴尔萨姆枝

如图四所示,国家博物馆藏的北朝石堂的“祆教大会场景图”中也有“巴尔萨姆枝”的呈现,此图描绘的正是拜火教的祭祀大会Yasna的正面场景。葛承雍先生认为:“……榻前有供案,上置祭祀用的两只钵碗,旁边堆有长棒状物,或是传统火坛常用的檀香木等高级木料,引燃圣火并不断加入供奉;或是堆放在侧准备展示的三十多卷祆教素书。”[84]也许,那些“长棒状物”或许并非“引燃并不断加入供奉”的高级木料。因为根据穆斯林作家关于13世纪拜火教祭司祀火的细节记述:“照料火的祭司,鼻口均有遮盖,他们用银钳夹小块柽柳木投入火里,当火焰缩小时,便把木块一一投入。”[85]看来,那些“长棒状物”应该是“巴尔萨姆枝”。图像中它们和装盛祖尔贡品的钵碗一同放置在供案之上。此外,结合《阿维斯塔》内容可以推断,巴尔萨姆枝和装盛在钵碗中的祖尔以及掺奶的胡姆都是贡品,是祭祀仪式的必要组成部分[86]。

(三)带孔的小木棍

M14、M28、M29、M32中出土了形似钻木取火的“带孔的小木棍”,它们往往和巴尔萨姆枝共存。其中,M14出土的“带孔小木棍”上有“4”个未钻通的椭圆形;M28出土的“带孔小木棍”的棍身上有“1”个孔;M29出土的长条形“带孔小木棍”的棍身上有“14”个孔,而另一根圆柱形小木棍的棍身上有“1”个孔;M32出土的“带孔小木棍”的棍身上则有“16”个孔。

M32中巴尔萨姆枝和带孔木棍的出土位置

关于此类遗存,通常认为是钻木取火器,但在对“带孔小木棍”的细节仔细观察后判断其不可能是实用工具。因为此类器物往往和巴尔萨姆枝一起出土于墓主人头部附近,应该与墓主人的精神信仰有关。小木棍上的小孔也有其特殊的寓意,与前文讨论过的“装盛在火坛中的不同数目的卵石”遗存一样,棍身上小孔的不同数目也应该对应相应的神祇。也就是说,这些带有不同数目小孔的木棍可能是拜火教教徒精神意象中不同神祇的象征物。这样,木棍身上的圆孔就可能是人们刻意制作的。

结合前文的分析,其中有“1”个孔的小木棍可能代表“霍尔莫兹德”,它是神主阿胡拉·马兹达的别称,也是每年“10”月和每月第“1”日的庇护神;棍身上有“4”个孔的小木棍应代表了“沙赫里瓦尔”(Shahrīvar,波斯文),他是第三位大天神,是每月第“4”日和每年“6”月的庇护神,也是金属神。沙赫里瓦尔代表神主的威严和统治,据说他专门负责救助穷苦百姓,其统治包括上界和下界[87],他还代表天空和希望王国[88];棍身上有“14”个孔的小木棍应是“古什”(Gūsh,波斯文)的象征物,“古什”是每月第“14”日和牲畜的庇护神;棍身上有“16”个孔的小木棍象征了“梅赫尔”(Mehr,波斯文),他是每年“7”月和每月第“16”日的庇护神。因而这些带孔的小木棍有可能是一种特殊的“巴尔萨姆枝”。

另外,上述四个墓葬均未出土装盛卵石的火坛,故此推测,这些“带孔的小木棍”在拜火教信徒的观念中不仅代表了他们所信奉的相应神祇,还可能与“装盛着不同数目卵石的火坛”遗存一样具有下葬“纪念日”的含义,这一现象也是拜火教历法在这个遗址文化中的再次呈现。

(四)黑底白纹的蚀花玛瑙珠——天珠

墓群中出土了7颗黑底白纹的两色蚀花玛瑙珠,是国内迄今这类出土文物中年代最早的。其中6颗在M32成组出现,另1颗出土于M11,均位于墓主人颈部。这种古人用大自然中的蚀花原材料对半透明的白玛瑙珠表层分别进行黑、白两次蚀染,从而获得表面呈黑底白纹的蚀花玛瑙珠就是“天珠”[89]。

不同于本墓群和其他年代更早或同一时期遗址出土的蚀花玛瑙,早期天珠这种具有这一时期特殊图案的古代工艺品出现,不能说它是与墓葬核心文化无关的工艺品,应该是新的文化现象。

1.天珠蕴含的拜火教文化寓意

原始宗教时期,人们因为一般的石头具有重量和坚硬等共性而被认为具有一般的巫术效力,而那些具有特殊的形状或颜色的石头被认为具有特殊的巫术效力[90]。拜火教信徒崇拜灵石,在《阿维斯塔》的记述中,认为世界第一个创造物是“天空”,写作asman,现代波斯语意为“天空”,但在《亚什特》(Yasht)中asman的意思却被译作“石头”,拜火教教徒认为不论是“天空”还是“石头”都是世界第一个创造的圣物[91]。

吉尔赞喀勒墓群出土的天珠

以神主阿胡拉·马兹达为代表的诸善神分七个阶段创造了世界,他们用“火、气、水、土”四大元素创造出天穹、江河、大地、植物、动物、人类等世间万物,诸神首先创造出形似巨大椭圆形贝壳的天穹笼罩着其他所有的一切,这个巨大天穹为水晶质地并闪烁着金属般的光泽,在此基础上众神还设计创造了七层天空上的众星体。[92]制作天主的原料正是无色玛瑙,与水晶同样都是二氧化硅结晶体。

这一说法背后注入了灵石崇拜的精神理念。玛瑙与水晶作为石之美者,自然代表灵石,而天珠黑色为底,白色纹饰为主的特点恰好是拜火教“光明黑暗二元、善恶对立斗争”的宇宙观和其所以“抑恶扬善、善必胜恶”为最终宗教目标思想的具象表达。

另外,传说天珠来自阿修罗的世界[93]。由于《阿维斯塔》和《梨俱吠陀》具有共同的历史文化渊源,阿修罗(Asura)在吠陀经的初期和《阿维斯塔》中的阿胡拉·马兹达一样同指天上的超级至善“天尊”[94],因此天珠上蚀绘而成的白色纹饰应该代表以神主阿胡拉·马兹达为主的诸善神。在拜火教教徒的观念中,天珠赋有以阿胡拉·马兹达为主的诸天神的福佑圣力,是灵石和上天的神圣组合。“天珠”之称,名如其实[95]。

2.吉尔赞喀勒墓群出土天珠上白色纹饰的象征意义

吉尔赞喀勒墓群出土天珠上的白色纹饰主要有三种:圣火坛的象形图案、珠体中间蚀绘有环绕珠体一圈的宽白色圆圈纹饰、在较宽白色圆圈纹的两端分别添加了两组对称细白圈纹的组合纹饰。

(1)圣火坛的象形图案:M32出土的圆板状

天珠在微凸的一面蚀绘有“火坛”的象形图案(与木火坛剖面图形一致)。结合墓群中还出土了多个木质和陶制的“火坛”来看,这一现象直接表明了“火坛”在墓群文化中具有举足轻重的地位。前文已述,拜火教最重要的习俗就是拜祭“火”和“光明”,祭祀活动中人们“向火坛礼拜,火坛上的火作为最高主神的象征而燃烧着”[96]。显然,祭火是人们达到与神主接近或沟通的方式之一,于是人们举行专门的仪式崇祀火坛中的圣火,而“火坛”作为装盛火的神圣器物自然成为人们祭祀礼拜的中心目标和主要法器,从而备受信徒的尊崇和礼拜。

将这颗天珠上蚀绘的白色象形“火坛”图案结合本次发掘出土的多个实物“火坛”观察来看,虽然实物火坛的外观呈多样性,但它们的内膛却都凿成圆(袋)腔,与圆板状天珠上蚀绘的“火坛”内膛的形状一样。前文已经论述,实物火坛的圆(袋)状内膛装盛着炙热卵石的现象是拜火教宗教活动中与祭祀仪式有关的遗存,而天珠上蚀绘的“火坛”图案则直观反映了人们对“火坛”的崇拜,是信徒心灵深处“拜火、拜光”信念的表达形式之一。结合拜火教信徒观念中“火是地上的太阳,太阳是天上的火”以及阿胡拉·马兹达代表了“太阳、火、光明、智慧”等观念综合来看,这颗圆板状的天珠直接表达了人们对圣火坛、神圣之火、太阳以及神主阿胡拉·马兹达的崇拜。

(2)珠体中间较宽白色圆圈纹饰

前文述及,“圆形”作为“象征性符号”代表了神祇,其具体释义受所在环境的影响,这里的“环境”指具体的文化属性。换言之,在具有拜火教文化的环境氛围中,吉尔赞喀勒墓群中蕴含的“圆形”象征着神主阿胡拉·马兹达和以其为首的诸善神。在人类的浩瀚历史中,被想象和尝试画过的二维的或三维的图案就像意识一样古老[97]。具体来说,出土于M11的圆柱状天珠上,珠体中间蚀绘有一条较宽的白色圆圈纹环绕珠体,这条白色圆圈纹居于珠体中间,是天珠表意的主体,象征着神主阿胡拉·马兹达及以其为首的诸善神。这颗天珠应该蕴含着人们向神主阿胡拉·马兹达和诸善神祈求福佑的质朴心愿。

(3)M32出土的圆柱状天珠上的白色圆圈纹在前一种形式的基础上,于较宽白色圆圈纹的两端分别添加了两组对称的细白圈纹,其黑色珠体上蚀绘有五条白色圆圈纹。

这种中间圆圈纹宽而两组较窄的白色圆圈纹对称分列其两边的组合纹饰,蕴含了拜火教信仰中关于神主和其“神圣灵光”的文化寓意。在此类天珠图案中,作为表意主体的宽圆圈纹和对称分布的窄圆圈纹共同构成了画面的统一和秩序,中间相对较宽的白色圆圈纹代表了表意主体——神主阿胡拉·马兹达,而宽圆圈纹两边对称出现的白色窄圆圈纹则象征了神主的“神圣灵光”,灵光的数量越多表明珠子所代表的神主阿胡拉·马兹达的福佑灵力越多。

天珠白色纹饰由最简单的几何图案或象形图案表达了神祇在拜火教教徒精神意象中的客观存在。还有折线纹和圆圈纹相组合的形式,使原本抽象存在的线条和圆圈纹共同构成表意的主体并呈现出明确的主次之分,从而使我们得以在拜火教的神话体系中找到一一与之相对应的神祇。例如国家博物馆陈列的一颗天珠,展示牌标注为“蚀花髓管饰”,年代为战国。其中部粗、端头细,两端平齐,有纵向贯通的穿孔用于连缀,器表有淡棕色带状以及折线纹和七个圆圈纹,是通过化学腐蚀而来的花纹。在这颗天珠表面图案的构图结构中,作为表意主体的七个圆圈纹和有序分布的折线纹共同构成了画面的统一和秩序,使这颗天珠呈现出崇奉“七位一体”诸善神的宗教意涵。

“七位一体”的善神崇拜始终是拜火教信仰崇拜体系中的主旨,神主和代表其优秀品质的六大从神一起被统称为阿姆沙斯潘丹(Ᾱmshāspandān),上述诸神是拜火教教徒祭拜的主要神祇。

宗教作为具有统治世界的力量已经是有意识和具有人格的[98],而天珠作为人工两次蚀花制作而成的神圣“灵石”,更因珠体上蚀绘着经久不褪的“神祇”图案而成为人类宗教思想的具象载体,因而可以归属于宗教圣物的范畴。不仅如此,作为装饰品,其黑、白两色的艺术表达形式和古老神秘的图案纹饰还从美学的角度为我们展示了他们的审美意识和生活情趣。

(五)特殊二次殓骨葬

M1、M2、M4、M8、M9、M10、M12、M13、M22、M23、M31、M35和M38中发现了特殊二次殓骨葬,俗称为“天葬”[99]。

作为拜火教律法的《万迪达德》(Vandīdād)明确规定死尸需要处理后才能埋入土中。编撰于帕提亚时期(公元前141年—224年)的《万迪达德》就是拜火教教徒在生活中应该遵守的教规和戒律,其第五章第十—、十四节内容写道:“夏末冬初之际,马兹达信徒应在家中为死者挖掘三个地窖,其体积要能容下停放的僵尸。把死者的尸体置于地窖之中,停放两三夜或者三十夜,直至鸟儿重新飞回,草木再度发绿,河水畅流不息,春风吹拂大地。马兹达信徒这时应将死者的尸体移进墓穴,置于阳光下暴晒,让雨水冲洗墓穴,尸体和腐烂的秽物直到全部被鹰隼食尽。马兹达信徒若不将死者的尸体置于阳光下暴晒一年以上,那他就应受到杀害正教徒者所应得的惩罚。”[100]显而易见,拜火教是禁止尸体被直接埋进土里的。拜火教认为火、水、土、空气十分神圣,它们圣洁而不容任何物质亵渎,而死尸则是污秽的、邪恶的。按照拜火教的规定,人死后不能直接埋在土里,这样会污染土地;也不能火葬,以避免玷污神圣的火;还不能丢弃在江河湖海中,这样会使水受到污染。将死尸直接埋在土里、用火焚烧或弃于江河都是弥天大罪。

最早记载拜火教施行天葬的文字见于公元前5世纪古希腊作家希罗多德(Herodotus)所著的《历史》一书,他在书中写道:“据说波斯人的尸体只有在被狗或禽撕扯之后才埋葬的。玛哥斯僧有这种风俗是毫无疑问的,因为他们是公然施行这种风俗的。”[101]因为拜火教最早的僧侣来自米底亚(Media)的玛基(Magi)僧侣部落,故将该教的僧侣称为“玛基”[102],也就是《历史》一书中的“玛哥斯”,而我国学者将“玛哥斯”译为麻葛、玛基或穆护。由于将尸体放在山顶上让鸟兽啄食的做法看起来非常残忍,所以天葬习俗直到阿契美尼德王朝时期仍未能让所有拜火教教徒接受[103]。希罗多德生活的年代正好是波斯的阿契美尼德王朝时期,当时的波斯王族早已是拜火教的忠实信徒,他们以宗教的名义统治并拓展帝国的疆土。阿契美尼德王朝时期的拜火教并未成为一种严格标准下的独断的宗教[104],他们执行宽容的宗教政策,这样显然有助于他们达成统治。阿契美尼德王族的遗体都是先经过防腐处理,然后再入土安葬的[105],显然王族们的遗体并没有遵从拜火教的教规,而是继续沿用了土葬的方式。显而易见,传统习惯的改变要比宗教信仰的改变困难得多[106]。属于公元前500年的吉尔赞喀勒墓群中呈现给我们的丧葬习俗正是这一客观现象的真实反映,墓葬中不仅有“二次殓骨葬”,还有“天体葬”。

拜火教在希腊化的浪潮下几近湮灭,天葬葬俗就更不会被人们所接受了。到了帕提亚王朝后期,拜火教开始复兴,萨珊王朝的开国之君Ardashir执政时奉拜火教为国教并大力推行,至沙普尔二世统治时更是通过行政力量向全国推行拜火教,统治者要求臣民必须严格遵守《阿维斯塔》律法。严刑峻法之下的萨珊臣民接受了天葬仪式,并逐渐习以为常[107]。那么,拜火教的天葬习俗是什么时候才被全社会(包括王族)完全接受的呢?生活在公元一世纪的希腊人斯特拉波(Strabo)的记载为我们揭晓了答案:“他们不但信仰古波斯神祇,设立火坛,并且严格遵从拜火教教律,暴弃王族尸体,以供鹰犬,这是先前阿契美尼德王朝都未能施行的。”[108]尽管如此,博伊斯(Mary Boyce)教授经过研究后仍然发现:“萨珊王朝时,一般的拜火教教徒采用天葬的方式,但王族却例外,王族们仍然把遗体进行防腐处理后安置在陵墓中。”[109]显然,作为拜火教忠实信徒的波斯王族直到萨珊王朝时期也没有完全接受《万迪达德》中的天葬习俗。天葬习俗作为拜火教的独特葬俗,主要为祭司和下层百姓所遵循[110]。

拜火教的天葬形式不仅在同一社会中的不同人群中存在着差异,而且还由于地理因素和历史因素的变迁沿革存在着形式上的非统一性。虽然人类天性中最终构成宗教的形形色色的因素很多,宗教也随认识的转变而不可避免地转变,但宗教是我们对一些永恒要素的理解为基础的[111]。墓群特殊二次殓骨藏很可能只是祭司的埋葬方式,而裸体入葬的天体葬则应该是社会成员的葬俗。

(六)鹰头骨和鹰爪骨

M4和M32中分别出土了鹰头骨和鹰爪骨。M4中的鹰头骨出土于墓底南部,长约5厘米。墓室的填土中有巴尔萨姆枝,墓室底部也铺有巴尔萨姆枝。与鹰头骨一起出土的还有散碎的人头发、陶片、散碎兽骨及丝织物碎片等;M32中的鹰爪骨出土于墓室东部的1号陶盆下,陶盆位于墓室东部墓壁边缘,也即A号人体头骨的左侧。鹰爪骨均呈弯曲状,一端宽平,端面为人工削切呈斜平面状,另一端为尖锐的爪尖。这些鹰爪骨宽端面外突的中部均有一道人工刻槽(有一件不明显),从侧面观察,整体似马头,刻槽为马嘴。

鹰在拜火教信仰中的重要地位承袭自古老的草原民族崇拜鹰的文化习俗。根据《巴赫拉姆·亚什特》颂诗的内容得知鹰是巴赫拉姆(战神及胜利之神)的化身之一,其中许多内容都彰显了对战神巴赫拉姆的尊崇。其中,《巴赫拉姆·亚什特》第七章第十九节写道:“阿胡拉创造的巴赫拉姆,第七次化作一只矫健的雄鹰——它以利爪捕捉猎物,用尖喙将其撕碎——飞向琐罗亚斯德。那雄鹰在飞禽中速度最快,在百鸟中最擅于飞行。”[112]从《梅赫尔·亚什特》第十八章第七十节的内容得知巴赫拉姆原本是梅赫尔(太阳神)的开路先锋,颂诗记述道:“我们赞美梅赫尔。……阿胡拉创造的巴赫拉姆,像一头进行自卫的利齿野猪,在他前面开路。那是一头有锋利尖爪的雄性野猪,一头迅猛出击、立刻置敌人于死命的野猪……”[113]显然,拜火教教徒对战神巴赫拉姆的崇拜源于更为古老的太阳崇拜。在他们的观念中,神主阿胡拉·马兹达不仅是光明的象征,还代表了太阳和火,换而言之,教徒们对巴赫拉姆的崇拜即是对神主阿胡拉·马兹达的尊崇。也就是说,鹰也象征了神主阿胡拉·马兹达。另外,在《维斯帕拉德》(Vīsparad)中,鹰作为动物界的“为首者”(拉德)之一,和牝牛、骏马、双峰驼等一起受到人们的赞美和颂扬[114],而鹰代表的光明、勇敢、正义和强大的力量等深层含义正是拜火教教徒崇信的精神追求。

(七)装盛在容器中的铁刀

M11、M14、M16、M17、M18、M22、M23、M25、M27、M28、M29、M35中分别出土了铁刀,它们几乎装盛在木盘中,在M35中还出土了装盛在陶罐内的铁刀,这是一种之前未曾出现过的特殊葬俗。

新疆地区的墓群与吉尔赞喀勒墓群年代相仿或较早的墓葬中也曾出土过铁刀和青铜刀,但它们出土时一般都位于男性墓主人的腰部位置,显然是实用器物。至于墓葬中出土铁刀位于容器内的情况迟至公元前后始有出现。吉尔赞喀勒墓群中的铁刀出土于木盘或陶罐中是一种新的文化现象。推断这种特殊的现象可能和拜火教的祭祀仪式有关。

拜火教祭仪中的礼器中也包括青铜刀,还有保存火种的陶罐、装盛各种液体祭品的陶碗、石臼、石杵、过滤植物液体的毛筛等,这些礼器在祭仪过后即与普通器皿无异,可随意使用[115]。墓群出土的铁刀大多装盛在位于墓主人头部附近的木盘或陶罐之内,结合本墓群的年代已属早期铁器时代的情况综合推断,这些铁刀应已非仅作为陪葬的实用器物,有可能还是葬俗中拜火教祭仪中的礼器。

铁和铜都是金属。拜火教崇拜的重要神祇中就有金属神——沙赫里瓦尔(Shahrīvar,波斯文),他是第三位大天神,也是每年六月和每月第四日的庇护神。沙赫里瓦尔代表了神主的威严和统治,其司辖职能前文已有介绍,此处不再赘述。另外,在拜火教的创始神话中,以神主阿胡拉·马兹达为代表的诸善神分七个阶段创造了世界,他们用“火、气、水、土”四大元素创造出天穹、江河、大地、植物、动物、人类等世间万物,诸神首先创造出形似巨大椭圆形贝壳的天穹笼罩着其他所有的一切,这个巨大天穹为水晶质地并闪烁着金属般的光泽,在此基础上众神还设计创造了七层天空上的众星体,[116]这也是古人对宇宙形态的最初认知。人们在对金属(铜、铁)相继使用的过程中,认为金属和水晶都是从大地中开采出来的,于是把构成天穹的物质——水晶归为金属一类[117]。沙赫里瓦尔作为金属神司辖着世界,因此也被尊为武士的保护神。从更深的精神层面来看,青铜刀和铁刀还可能象征着金属神“沙赫里瓦尔”。

(八)墓葬中出土的木质乐器

M14和M16中分别出土了木质乐器,和新疆地区墓群已发现的箜篌相似。

墓群出土箜篌从器形上看与塔里木盆地南缘的且末扎滚鲁克墓地[118]、东天山的吐鲁番洋海墓地[119]出土的箜篌十分相似,属于角形竖箜篌类型,由共鸣箱、琴颈和琴弦组成,共鸣箱和琴颈用整块木料挖刻而成。也存在着一定的差异,吉尔赞喀勒墓群出土箜篌的共鸣箱呈圆角长方形或椭圆形,有一件没有音孔;琴颈较薄,呈扁柱状;颈首扁面呈椭圆或近桃形;有一件音箱尾端为柱状凸起。这些异同,显示了它们的同源关系和地区风格。箜篌被波斯人称为cank,粟特语称为cngry,而“箜篌”可能是波斯语[120]。学界普遍认为,箜篌发轫于西亚两河流域,经小亚细亚、中亚传播到新疆。常任侠先生认为:“隋时西凉、龟兹、疏勒、高丽诸乐都用竖箜篌,自东晋北魏传入以后,已成为中国主要的乐器。”[121]

先知琐罗亚斯德在创作《伽萨》时就以唱吟的方式传经布道,他以这种特有的方式歌颂诸善神。姜伯勤先生通过对我国北周安伽墓等祆教墓葬中石刻图像的研究后明确指出:“琵琶和箜篌是豪摹祭祆祭中所使用的重要乐器。”[122]他将中国祆教画像石中所见西胡乐舞图像进行统计研究后认为:“琵琶(曲项琵琶与直项琵琶)、箜篌、笛子、舞人是祆教乐队组合中最普遍的构成要素。”[123]由此可以进一步推测,在拜火教的祭祀仪式中,信徒们为了渲染至诚礼敬的情感氛围,将箜篌等乐器使用在祭仪中,他们一边弹奏烘托气氛的音乐,一边虔诚地吟诵《阿维斯塔》经文,由此可见箜篌也是拜火教祭祀仪式中的重要器物。例如,图四呈现的北朝石堂的“祆教大会场景图”中也有乐舞的场景,其中有一人手持箜篌正在弹奏。吉尔赞喀勒墓群出土的箜篌说明此类乐器在拜火教早期阶段的祭祀仪式中就已经是祭仪中的重要乐器,伴随着拜火教文化的东传入华,从而出现在中国祆教的画像石中。

五、结语

在宗教的原始阶段(由仪式和情感所支配的),人们所面对的实质上是社会现象[124]。宏大壮观的吉尔赞喀勒墓群“地画”遗迹正是当时生活在这一地区的拜火教信徒维系同一仪式、同一情感的巨作,于是“地画”遗迹作为“光崇拜”的象征作用便得到确定,从而成为维系拜火教信徒文化认同的力量之一。

吉尔赞喀勒墓群的地表黑、白石条遗迹和上述文物、遗存的集中出现绝非偶然,它们应是早期拜火教信仰中有关仪式、情感、信念和理性化的外在表现形式,它们或以黑、白两色的鲜明对比形式表达拜火教“二元对立斗争”的宇宙观和“抑恶扬善,善必胜恶”的终极宗教目标思想;或以直观的工艺品天珠和神圣法器火坛展示拜火教尊崇“光”和“火”的信仰主旨;或以“数”的形式代表神祇在拜火教教徒意象中的客观存在,从而印证圣典《阿维斯塔》中的神话和相关的宗教历法内容;或以仪式圣物巴尔萨姆枝表现古老仪式中的某些特定的程序。换言之,吉尔赞喀勒墓群的地表遗迹和墓群出土的相关文物及遗存紧密联系形成了有机统一文化体,其以拜火教圣典《阿维斯塔》的内容为内在逻辑,相互呼应、系统关联地共同构筑了墓群的拜火教早期阶段的文化语境。

本文通过对上述相关问题的分析探讨,了解到吉尔赞喀勒墓群先民们的宗教思想早在2500年前就已经脱离了斯基泰原始宗教的范畴,被墓群蕴含的相应仪式升华为早期拜火教的宗教信仰。作为帕米尔高原新发现的考古学文化类型,吉尔赞喀勒墓群的考古发现,为我们进一步研究拜火教早期阶段的教义和宗教理论体系提供了新材料。

注释:

①中国社会科学院考古研究所新疆工作队:《新疆塔什库尔干吉尔赞喀勒墓地发掘报告》《考古学报》2015年第2期;中国社会科学院考古研究所新疆队、新疆喀什地区文物局、塔什库尔干县文管所:《新疆塔什库尔干县吉尔赞喀勒墓地2014年发掘简报》,《考古学报》2017年第4期。

②巫新华:《新疆的丝路地位与文化底蕴》《遗产与保护研究》,试刊号,2015年12月,第95-105页。

③G.W.B.Huntingford,“Who Were the Scythians?”Anthropos,Bd.30,H.5./6. (Sep.-Dec.,1935),pp.785-795;Boris Piotrovsky,Piotrovsky,Boris."Excavationsand Discoveriesin Scythian Lands."The Metropolitan Museum of Art Bulletin(1973):pp.26-31.2.

④同注1。

⑤“祆”字:此字最早见于南朝萧梁大同九年(公元543年)著成的字书《玉篇》,注文:“祆,阿怜切,胡神也。”但有人认为这是唐朝人附加的。《说文解字》在北宋初年由徐铉于公元986年校定时,其增加的新附字有“祆,胡神也,从示天声,火千切。”解释与《玉篇》完全一致。《集韵》记录“关中谓天为祆”。

⑥R.Ghirshman,Iran.London:Penguin Books Ltd,1954,p.314-318;E.Yarshater,The Cambridge History of Iran,Vol 3.Cambridge:Cambridge University Press,1985,p.866-908.

⑦[英]约翰·布克主编,王立新、石梅芳、刘佳译:《剑桥插图宗教史》,第216页(注释),山东画报出版社,2005年1月。

⑧ János Harmatta,History of civilizations of Central Asia,Volume II,The development of sedentary and nomadic civilizations:700 B.C.to A.D.250.Printed in France:Unesco Publishing,1994,p.42-57.

⑨[英]约翰·布克主编,王立新、石梅芳、刘佳译:《剑桥插图宗教史》,第217页,山东画报出版社,2005年1月。

⑩[英]A.N.怀特海著,周邦宪译,陈维政校:《宗教的形成/符号的意义及效果》,第9页,贵州出版集团、贵州人民出版社,2007年8月。说明:本注释因后文连续使用故简称为《宗教的形成/符号的意义及效果》。

[11][英]A.N.怀特海著,周邦宪译,陈维政校:《宗教的形成/符号的意义及效果》第3页,贵州出版集团、贵州人民出版社,2007年8月。

[12][伊朗]贾利尔·杜斯特哈赫选编,元文琪译:《阿维斯塔:琐罗亚斯德教圣书》,第413-431页,商务印书馆,2005年。说明:本注释因后文连续使用,故简化为《阿维斯塔:琐罗亚斯德教圣书》。

[13]阿巴斯·梅赫林:《阿维斯塔时代文学史》,第141页。转引自[伊朗]贾利尔·杜斯特哈赫选编,元文琪译:《阿维斯塔:琐罗亚斯德教圣书》,第355页,商务印书馆,2005年11月。

[14] Peter Clark,Zoroastrians:An Introduction to an Ancient Faith,Ore.:Brighton and Portland,1998,p.4~6.

[15]《阿维斯塔:琐罗亚斯德教圣书》,第417-419、539-541页。

[16] Peter Clark,Zoroastrians:An Introduction to an Ancient Faith,Ore.:Brighton and Portland,1998,p.20-23.

[17]《阿维斯塔:琐罗亚斯德教圣书》,第4页注释。

[18][英]凯伦·阿姆斯特朗:《轴心时代》,第11页,海南出版社,2010年5月第2次印刷。

[19]《阿维斯塔:琐罗亚斯德教圣书》,第423页。

[20]同注 1。

[21]同注 1。

[22]龚方震、宴可佳:《祆教史》,第72页,上海社会科学出版社,1998年8月。说明:本注释因后文连续使用,故简化为《祆教史》。

[23]魏庆征编:《古代伊朗神话》,第30-31页,北岳文艺出版社、山西人民出版社,1999年4月。

[24] Donald A.Mackenzie,The Migration of Symbols and their Relations.to Beliefs and Customs,1926,pp94-16.

[25]元文琪著:《二元神论:古波斯宗教神话研究》,第163页,中国社会科学出版社,1997年。说明:本注释因后文连续使用,故简化为《二元神论:古波斯宗教神话研究》。

[26]《二元神论:古波斯宗教神话研究》,第163-167页。

[27][伊朗]阿卜杜勒·侯赛因·扎林库伯著,张鸿年译:《波斯帝国史》,第6-7页,昆仑出版社,2014年。

[28]《二元神论:古波斯宗教神话研究》,第130 -131页。

[29]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第444页。

[30]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第515页。

[31]元文琪译:《波斯神话精选》,第40-43页,中国少年儿童出版社,1991年。

[32]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第322页。

[33]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第322页注释。

[34]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第374页。

[35]《宗教的形成、符号的意义及效果》第64页。

[36][法]埃马努埃尔·阿纳蒂著,刘建译:《艺术的起源》,第356页,中国人民大学出版社,2007年6月。

[37]圆形石圈,在亚欧草原尤其是帕米尔、天山、昆仑山、阿尔泰山区域是诸多“库尔干”、“赫列克苏尔文化遗址中常见的构造形态,文化含义源自原始太阳崇拜,年代从4000年前开始持续沿用。

[38]《宗教的形成、符号的意义及效果》第102页。

[39]《宗教的形成、符号的意义及效果》第64页。

[40]符号指称:当人心经验中的某些成分,鉴于其他成分而引起了意识、情感及习惯,这时人心便是以符号在进行活动。前一组成分是“符号”,后一组则构成了这些符号的“意义”。造成从符号向意义过渡的那一机体功能活动被称之为“符号指征”。见A.N.怀特海:《宗教的形成/符号的意义及效果》第66页,贵州出版集团、贵州人民出版社,2007年8月。

[41] János Harmatta,History of civilizations of Central Asia,Volume II,The development of sedentary and nomadic civilizations:700 B.C.to A.D.250.Printed in France:Unesco Publishing,1994,p.49.

[42][法]埃马努埃尔·阿纳蒂著,刘建译:《艺术的起源》,第7页,中国人民大学出版社,2007年6月。

[43]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第426-427页。

[44]唐自华:《帕米尔高原吉尔赞喀勒墓地黑白石条指向冬/夏至太阳方位》,《新疆文物》2017年第2期。

[45]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第375页。

[46]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第309页。

[47]《祆教史》,第5页。

[48]E.Yarshater,The Cambridge History of Iran,Vol 3.Cambridge:Cambridge University Press,1985,p.277-280.

[49] Martin Haug,Essays on the Sacred Language,Writings,and Religion of the Parsis,London:Trübner&Co,Ludgate Hill,1884,repr.Londin:Poutledge,2000,2002,p.227-230;J.Darmesteter transl,TheZend-Avesta,Part I,The Vendīdād,in F.Max Müllered.SBE,Vol.IV,Oxford University Press,1887,repr.Motilal Banarsidass,1965,1969,1974,1980,p.1-10.

[50]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第417页。

[51]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第435页。

[52]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第356页。

[53]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第448页。

[54][英]凯伦·阿姆斯特朗著,孙艳燕、白彦兵译:《轴心时代(公元前800年—200年)》第11页,海南出版社,2014年12月第2次印刷。

[55]《宗教的形成、符号的意义及效果》,第8页。

[56]关于琐罗亚斯德教,迄今为止已有各国著名专家出版了数百部影响颇大的学术论著。本文有关琐罗亚斯德教的学术思路,主要参考和借鉴了伊朗学者贾利尔·杜斯特哈赫和元文琪先生在《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》中的观点。

[57] George Rawlinson transl,The Historyof Herodotus,Great Books of The Western World,Vol.6,Į.131,The University of Chicago,1952,p.31;参 阅 王 以铸译:《希罗多德历史》,上册68页,北京商务印书馆,1997年。

[58]施安昌:《北齐徐显秀、娄叡目中的火坛和礼器》,收录于施安昌著:《火坛与祭司鸟神:中国古代祆教美术考古手记》,第119—120页,紫禁城出版社,2004年12月。

[59]任萌、杨益民、巫新华:《吉尔赞喀勒墓地出土木质火坛内壁烧灼物分析》,新疆维吾尔自治区文物考古研究所编,《2015—2016文物考古年报》,第127页。

[60]《宗教的形成、符号的意义及效果》,第5页。

[61][62]饶宗颐:《塞种与Soma——不死药的来源探索》,《中国学术》第12辑,第1-10页,商务印书馆,2002年。

[63]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第24页(注)。

[64]葛承雍:《北朝粟特人大会中祆教色彩的新图像——中国国家博物馆藏北朝石堂解析》,《文物》,2016年第1期。

[65][美]休斯顿·史密斯(Huston Smish)著,刘安云译,刘述先校订:《人的宗教》,第69页,海南出版社,2013年6月。

[66]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第365页。

[67]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第308-309页。

[68]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第374页。

[69][阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第309页。

[70]刘建、朱明忠、葛维钧:《印度文明》,第252页,福建教育出版社,2008年3月。

[71]刘建、朱明忠、葛维钧:《印度文明》,第253页,福建教育出版社,2008年3月。

[72]巫新华:《新疆与中亚承兽青铜祭盘的琐罗亚斯德教文化意涵——从帕米尔高原吉尔赞喀勒墓群考古发现圣火坛中卵石数目谈起》《新疆艺术》2017年第3期。

[73]李志超:《中国宇宙学史》,第3页,科学出版社,2012年5月。

[74]《宗教的形成、符号的意义及效果》第63页。

[75]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第374页。

[76]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第543页。

[77]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第542页。

[78]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第371-372页。

[79]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第374、464页。

[80]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第109页注释。

[81]施安昌:《河南沁阳北朝墓石床考——兼谈石床床座纹饰类比》,《火坛与祭司鸟神——中国古代祆教美术考古手记》第107页,紫禁城出版社,2004年12月。

[82]张鸿年编选:《波斯古代诗选》,第13页注释3,人民文学出版社,1995年5月。

[83]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第369—379页。

[84]葛承雍:《北朝粟特人大会中祆教色彩的新图像——中国国家博物馆藏北朝石堂解析》,《文物》2016年第1期。

[85] Mary Boyce ed.&transl.,Textual Sources for the Study of Zoroastrianism,p.63-64.

[86]巫新华:《试论巴尔萨姆枝的拜火教文化意涵——从新疆吉尔赞喀勒墓群的出土文物谈起》,《世界宗教文化》2017年第4期。

[87]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第540页。

[88]《祆教史》,第119页。

[89]巫新华:《浅析新疆吉尔赞喀勒墓群出土蚀花红玉髓珠、天珠的制作工艺与次生变化》,《四川文物》,2016年第3期。

[90]James George Frazer,The Golden Bough:A Study in Magic and Religion.Seattle:Publishingonline,2001,p.76.

[91]《祆教史》,第28页。

[92]《祆教史》,第35页。

[93]汤慧生:《藏族饰珠“GZI”考略》,《中国藏学》1995年第2期,第30页。又见其《青藏高原古代文明》,三秦出版社,2003年。

[94]巫白慧:《吠陀经和奥义书》,第138页,中国社会科学出版社,2014年。

[95]巫新华:《论天珠的艺术与宗教文化意涵——从帕米尔吉尔赞喀勒墓群出土天珠谈起》《新疆艺术》2017年,第2期。

[96]B.A.Litvinsky,History of civilizations of Central Asia,Volume III,The crossroads of civilization:A.D.250 to 750.Printed in France:Unesco Publishing,1996,p.405.

[97][法]埃马努埃尔·阿纳蒂著,刘建译:《艺术的起源》第7-8页,中国人民大学出版社,2007年6月。

[98]James George Frazer,The Golden Bough:A Study in Magic and Religion.Seattle:Publishingonline,2001,p.77,107.

[99]同注1

[100]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第292-293页。

[101][古希腊]希罗多德著,王以铸译:《历史》上册,第72页,商务印书馆,1997年。

[102]林悟殊:《中亚古代火祆教葬俗》,张志尧主编《草原丝绸之路与中亚文明》,第229页,新疆美术摄影出版社,1994年11月。

[103]林悟殊:《中亚古代火祆教葬俗》,张志尧主编《草原丝绸之路与中亚文明》,第230页,新疆美术摄影出版社,1994年11月。

[104] János Harmatta,History of civilizations of Central Asia,Volume II,The development of sedentary and nomadic civilizations:700 B.C.to A.D.250.Printed in France:Unesco Publishing,1994,p.62.

[105]Mary Boyce,A History of Zoroastrianism,Vol.II,Leiden 1982,p.41-43.

[106]林悟殊:《中亚古代火祆教葬俗》,张志尧主编《草原丝绸之路与中亚文明》,第230-231页,新疆美术摄影出版社,1994年11月。

[107]林悟殊:《中亚古代火祆教葬俗》,张志尧主编《草原丝绸之路与中亚文明》,第231页,新疆美术摄影出版社,1994年11月。

[108][美]W.M.麦高文著,章巽译:《中亚古国史》,第86页,中华书局,2004年。

[109] Mary Boyce,Zoroastrians,The Religion Beliefs and Practices,London1979,p.103.

[110]张小贵:《中古华化祆教考述》,第163页,文物出版社,2010年3月。

[111]《宗教的形成、符号的意义及效果》第1页。

[112]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第249页。

[113]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第185-186页。

[114]《阿维斯塔——琐罗亚斯德教圣书》,第359-361页。

[115]《祆教史》,第48页。

[116]《祆教史》,第35页。

[117]《祆教史》,第74页。

[118]新疆博物馆考古部、巴音郭楞蒙古自治州文管所、且末县文管所《且末扎滚鲁克一号墓地》《考古学报》2003年第1期。

[119]新疆文物考古所、吐鲁番地区文物局:《鄯善县洋海一号墓地发掘简报》《新疆文物》2004年第1期、《鄯善县洋海二号墓地发掘简报》《新疆文物》2004年第1期。

[120]王博:《新疆扎滚鲁克箜篌》《文物》2003年第2期。

[121]常任侠:《丝绸之路与西域文化艺术》第35-36页,上海文艺出版社,1981年。

[122]姜伯勤:《中国祆教艺术史研究》,第302页,北京生活·读书·新知三联书店,2004年4月。

[123]姜伯勤:《中国祆教艺术史研究》,第306-307页,北京生活·读书·新知三联书店,2004年4月。

[124]《宗教的形成、符号的意义及效果》第5页。

(本文图片由巫新华提供)