四川老君山国家级自然保护区红翅噪鹛的繁殖生态研究

2018-10-29吴永恒孔赤平向明付义强

吴永恒, 孔赤平, 向明, 付义强

(1. 新疆农业大学动物科学学院,乌鲁木齐830052; 2. 乐山师范学院生命科学学院, 西南山地濒危鸟类保护 四川省高校重点实验室, 四川乐山614004; 3. 广西大学动物科学技术学院,南宁530005)

繁殖是鸟类生活史中最重要的事件;繁殖生态一直是鸟类生态学研究的重要内容之一(Gill,2007;郑光美,2012)。开展鸟类繁殖生态学研究,了解其繁殖习性、繁殖成效及对繁殖栖息地的需求,有助于加深对目标物种的认识,尤其对珍稀濒危鸟类而言,可为制定科学的保护与管理对策提供参考依据(郑光美,2004;Elphicketal.,2007)。

红翅噪鹛Trochalopteronformosum是雀形目Passeriformes噪鹛科Leiothrichidae彩翼噪鹛属Trochalopteron的一种珍稀鸟类,主要见于中国西南,另外在越南北部也有少量分布。红翅噪鹛共2个亚种,其中,指名亚种分布在四川西南部和云南东北部,越南亚种分布在越南北部(Clements,2007;郑光美,2017)。红翅噪鹛常栖息于海拔900~3 000 m的山区常绿林、次生林及竹林的地面或近地面(约翰·马敬能等,2000)。目前关于红翅噪鹛的繁殖资料极为匮乏,仅1篇繁殖巢记述(付义强等,2010)。2014—2016年繁殖季(4—9月),在四川老君山国家级自然保护区对红翅噪鹛的繁殖生态进行了初步研究,以期收集红翅噪鹛的基础繁殖资料,了解红翅噪鹛的繁殖成效及其影响因素,并找出影响红翅噪鹛巢址选择的关键生态因子。

1 研究地区概况

四川老君山国家级自然保护区地处于小凉山支脉五指山中部,总面积约为35 km2,海拔600~2 008.7 m。该区域气候属亚热带湿润季风气候,雨量充沛,年均降水量>1 500 mm,年均温度12~14.7 ℃,平均相对湿度>85%,无霜期280~290 d。保护区植被分原生林、次生林和人工林,其中,原生林和次生林主要由常绿阔叶林及常绿落叶阔叶混交林构成,优势树种包括栲Castanopsisspp.、木荷Schimaspp.、山茶Camelliaspp.、柃木Euryaspp.、槭树Acerspp.及杜鹃Rhododendronspp.等。人工林树种主要有柳杉Cryptomeriafortunei、杉木Cunninghamialanceolata和水杉Metasequoiaglyptostroboides等(付义强等,2011)。保护区鸟类资源丰富,除红翅噪鹛外,还包括四川山鹧鸪Arborophilarufipectus、峨眉柳莺Phylloscopusemeiensis、金额雀鹛Schoeniparusvariegaticeps、灰胸薮鹛Liocichlaomeiensis、棕噪鹛Garrulaxberthemyi等中国特有鸟类(杨杰等,2007)。

2 研究方法

2.1 种群密度调查

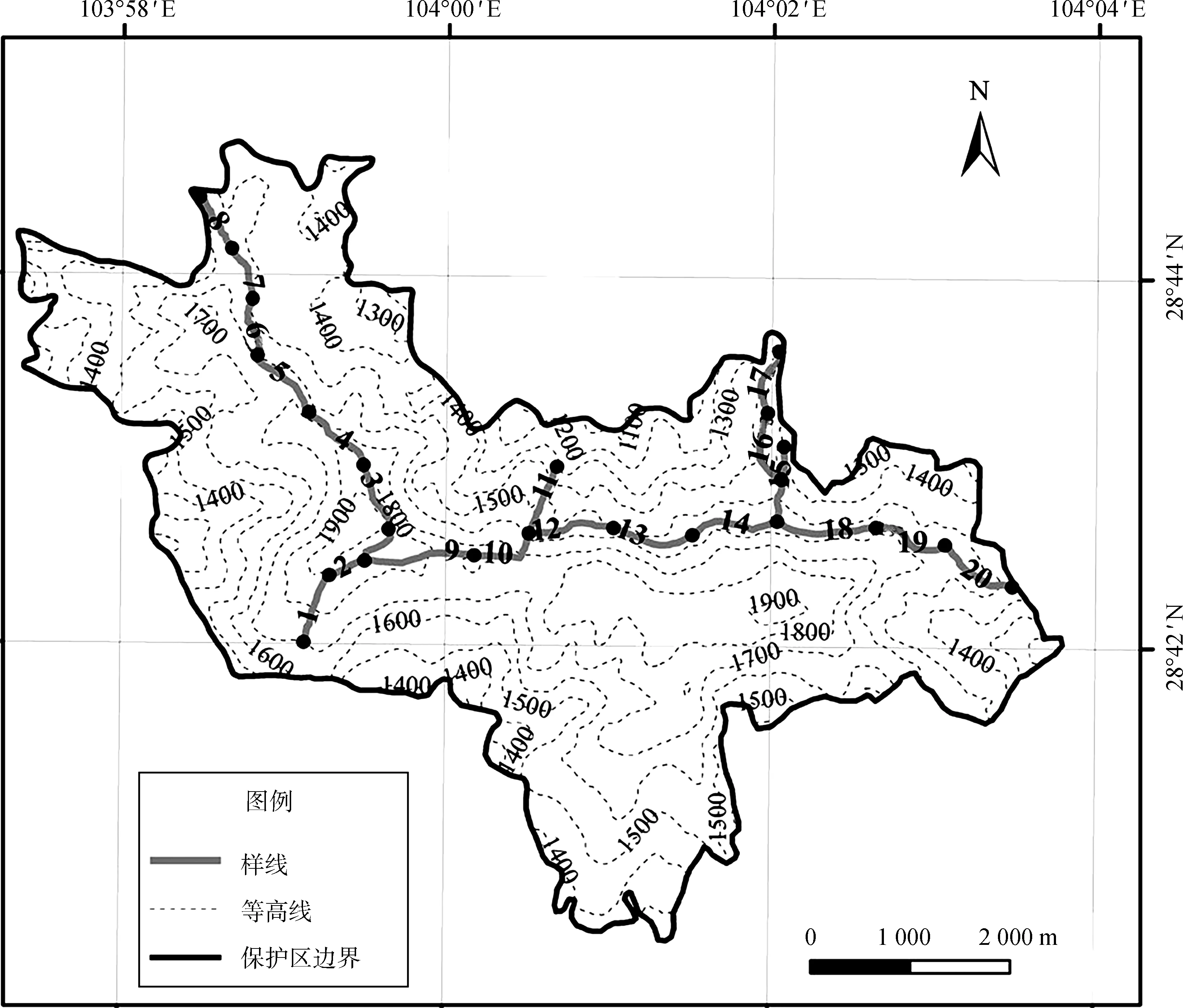

2016年5月,采用样线法对四川老君山国家级自然保护区内红翅噪鹛的繁殖种群密度进行了调查。共设置20条样线(图1),每条长1 km。样线覆盖了研究区内各种植被类型以及绝大部分的海拔范围。由于红翅噪鹛喜欢在林下灌木或竹林中活动,行为比较隐蔽,很难见到实体,因此主要依据雄鸟独特的鸣声进行数量统计。调查时间主要集中在红翅噪鹛鸣唱比较活跃的07∶00—11∶00。统计样线两侧红翅噪鹛的鸣唱只数(数量2倍处理,即假定每只鸣唱的雄鸟代表1个繁殖对)及目击实体数,估计红翅噪鹛距样线的垂直距离,每条样线调查2次。

2.2 繁殖参数收集

在繁殖季,主要以红翅噪鹛雄鸟的领域鸣唱为线索,采用系统搜索的方法找巢,找到后编号并记录GPS位点。每隔3~5 d查1次巢,并使用红外相机对部分鸟巢进行辅助监测。参考Fu等(2011)研究,收集繁殖期、巢大小、巢位高、巢的隐蔽度、产卵期、卵大小、窝卵数、孵卵期、孵化率(孵化出雏鸟/总卵数)、育雏期、出飞率(出飞雏鸟数量/孵出雏鸟数量)、巢日存活率(daily nest survival rates,DSR)、繁殖成功率及繁殖失败原因等基础资料。将至少有1只雏鸟顺利出飞的巢定义为成功巢。将至少有1枚卵的巢纳入繁殖成效的评估。参照Hoover和Brittingham(1998)的方法,在1张A4纸板(比巢略大)上画10个相同的圆或栅格,用该纸板挡住巢的各个方位(包括巢上、巢下及巢周东南西北共6个方向),然后在距纸板1 m处观察(目测或用相机拍摄)并估测纸板被植被遮挡的比例,作为衡量巢隐蔽度的指标。

2.3 样方的设置与生态因子的测定

以每个繁殖巢的巢址为中心做1个10 m×10 m的大样方,并在每个大样方对角线的1/4和3/4处做4个1 m×1 m 的小样方。然后在每个巢的随机方向、距离巢址50 m处,且没有红翅噪鹛筑巢的地点做同样大小的对照样方。巢址样方和对照样方采用相同的方法(Fuetal.,2016)测量栖息地特征参数,包括海拔、坡向、乔木数量、乔木胸径、乔木均高、乔木盖度、灌木均高、灌木盖度、竹子均高、竹子盖度、草本均高、草本盖度、藤本植物丰富度、植被总盖度、距林缘距离、距小路距离、距水源距离17个变量。为减少人为活动对红翅噪鹛繁殖的干扰,所有巢址参数的测量均在雏鸟成功离巢或者繁殖失败后进行。

图1 四川老君山国家级自然保护区红翅噪鹛繁殖密度调查样线Fig. 1 Line transects of the breeding density of Trochalopteron formosum in Sichuan Laojunshan National Nature Reserve

2.4 数据分析

采用距离取样技术计算红翅噪鹛的繁殖种群密度,相关数据处理在Distance 6.0上进行。

采用2种计算方法分析繁殖成功率。一是使用传统方法计算,即繁殖成功率=繁殖成功巢(至少有1只雏鸟成功出飞)数量/繁殖巢(至少产1枚卵)的总数。二是使用MARK 5.1中的nest survival analysis模块,估计红翅噪鹛巢的DSR(Dinsmoreetal.,2002);采用Mayfield(1961,1975)的方法计算繁殖成功率:繁殖成功率=DSRn,其中,n为红翅噪鹛产卵期、孵卵期和育雏期的天数总和。

采用多元方差分析(MANOVA)检验红翅噪鹛巢址样方与对照样方的组间差异。将筛选出来的组间差异有统计学意义的独立变量构建系列候选的逻辑斯蒂回归模型集,然后根据赤池信息量AICc值(适用于小样本)排序。AICc值越低,表明模型与数据的拟合度越高(Hegyi & Garamszegi,2011)。与最低AICc比较,求出每个候选模型的△i值。其中,△i≤2的模型被认为与最佳模型具有相近拟合度(Andersonetal.,2000)。若△i≤2的候选模型大于1,则用模型平均法(model averaging)求出多个模型之间系数的加权平均,并进一步计算出现在平均模型中各个变量的Akaike权重值(Burnham & Anderson,2002),以评估各变量对红翅噪鹛巢址选择的相对重要性。

巢址选择相关数据分析在R 2.15.3进行。数据采用Mean±SE表示。

3 结果

3.1 种群密度

四川老君山国家级自然保护区内红翅噪鹛的平均种群密度为14.733只/km2(95%置信区间:11.727~18.511;变异系数:0.115)。推算出保护区(35 km2)内红翅噪鹛繁殖种群的总数量约516只。

3.2 繁殖生态

3.2.1繁殖期野外调查显示,红翅噪鹛从4月下旬开始筑巢,繁殖活动持续至9月中旬,繁殖期约4个半月。其中,5、6月为营巢高峰期。

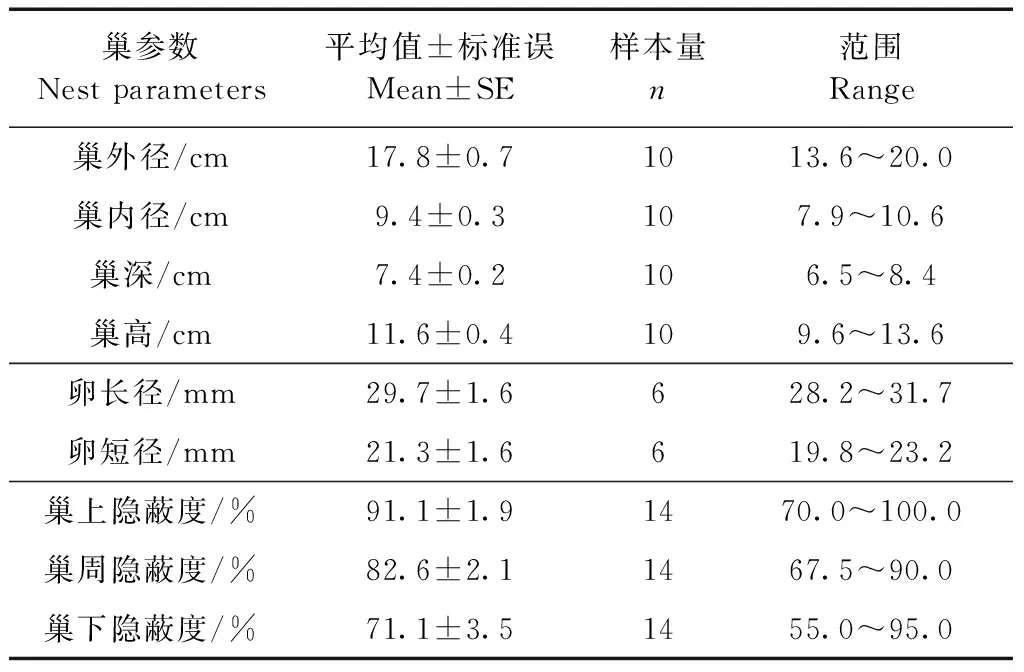

3.2.2巢红翅噪鹛喜欢在八月竹Chimonobambusaszechuanensis上筑巢。巢址周围植被主要由八月竹和藤本植物组成,高大乔木较少。2014—2016年共发现29个巢,其中,八月竹上20个、灌木上6个、蔷薇科Rosaceae刺丛中2个,八月竹和藤本植物的结合部1个。巢呈杯状,巢位距地面高度为2.8 m±0.2 m(n=29,1.7~7.5 m)。巢材从内到外依次为少量黑色气生根须、竹叶、藤本植物的细藤、草茎等,部分巢外层还装饰有少量的苔藓(表1)。

表1 红翅噪鹛巢参数及隐蔽度Table 1 Nest parameters and concealment of Trochalopteron formosum

3.2.3卵及繁殖成效分析红翅噪鹛清晨产卵,日产1枚。卵呈蓝绿或亮蓝色,在卵的钝端往往缀有少量不规则的条纹或斑块(图2:a)。平均窝卵数2.28枚±0.09枚(n=24;范围=2~3)。其中,2枚卵的巢居多,约占72.0%。孵卵期14~15 d,孵化率为59.6%。育雏期约14 d,出飞率为50.0%。

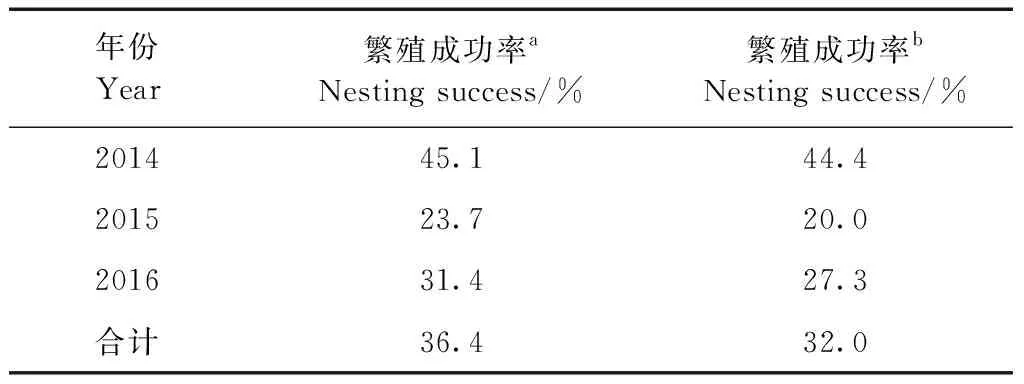

红翅噪鹛巢的日存活率见表2。繁殖成功率在年际间的变化较大,3年的总繁殖成功率大于30%(表3)。在24个至少产1枚卵的巢中,14个巢被捕食,巢捕食率高达58.3%,表明天敌捕食是红翅噪鹛繁殖失败的首要因素。

表2 红翅噪鹛巢的日存活率Table 2 Daily nest survival rates of Trochalopteron formosum

表3 红翅噪鹛的繁殖成功率Table 3 Nesting success of Trochalopteron formosum

注:aMayfield(1961,1975)中的方法;b传统方法

Notes:aby using Mayfield (1961,1975);bby using the traditional method

3.2.4雏鸟发育3日龄雏鸟(图2:b):身体大部分裸露无毛,头顶、背部有少量绒毛;皮肤呈肉红色,头不能抬,眼泡黑色且突出;腹部膨大不能站立,蜷缩成团。8日龄雏鸟(图2:c):皮肤颜色加深,头部、背部和翅膀黑色羽芽露出,能睁眼、张翅并抬头乞食,头顶、胸侧、腹侧、前胸、尾上和尾下覆羽的羽芽密集。13日龄(出飞前)雏鸟(图2:d):体型与成鸟相近,但尾羽未长出,体羽灰,具红色翼斑,可自行理羽。

3.3 巢址选择

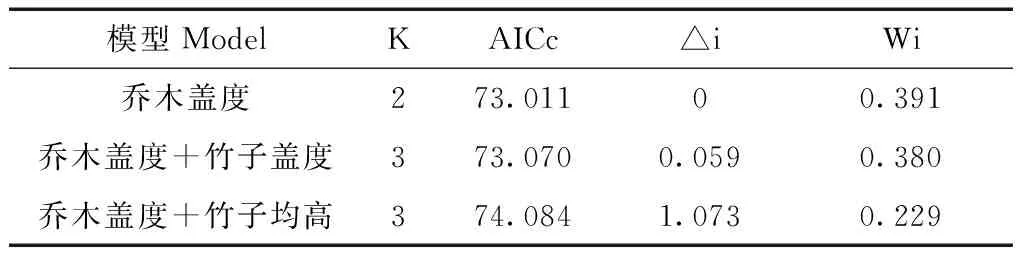

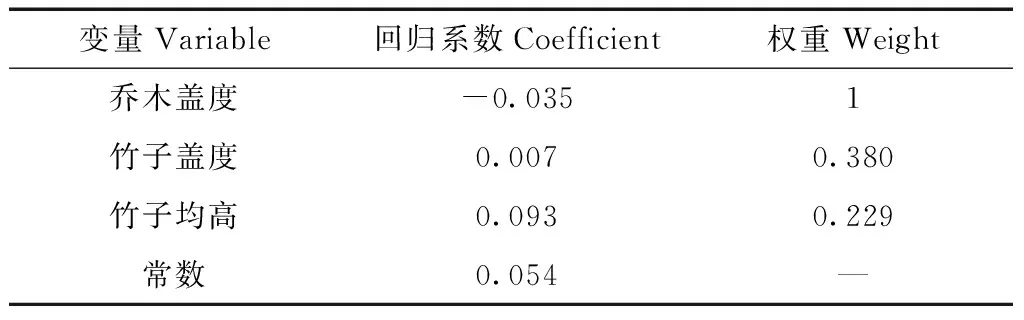

多元方差分析结果显示:红翅噪鹛巢址样方和对照样方组间的差异有高度统计学意义(Wilks’ λ=0.368,F=4.046,P<0.001)。从表4可以看出,乔木盖度、竹子均高、竹子盖度3个变量的均值在组间的差异有高度统计学意义或统计学意义。用这3个变量建立了8个候选模型(包括null model)。经筛选,△i≤2的模型共3个(表5)。平均模型的回归系数及各变量的权重值见表6,表明红翅噪鹛喜欢乔木盖度低、竹子较高和竹子盖度较大的巢址生境,其中,乔木盖度(权重值最大)可能是影响红翅噪鹛巢址选择的关键生态因子。

图2 红翅噪鹛的卵及雏鸟发育Fig. 2 Eggs and nestling development of Trochalopteron formosum

A.卵, B. 3日龄, C. 8日龄, D. 13日龄

A. egg, B. 3-day old, C. 8-day old, D. 13-day old

表4 红翅噪鹛巢址样方与对照样方各栖息地变量的比较Table 4 Comparisons of variables between the used and control samples of Trochalopteron formosum

表5 基于AICc值的红翅噪鹛巢址选择 最佳模型组合(△i≤2)Table 5 The subset of best models (△i≤2) based on AICc for nest-site selection of Trochalopteron formosum

注: Wi为标准化后的Akaike权重值

Note: Wi represents normalized Akaike weight value

表6 平均模型的回归系数及各变量的相对重要性Table 6 Coefficients of the average model and the relative importance of variables

4 讨论

窝卵数是鸟类繁殖的重要参数之一,直接影响鸟类产卵后的繁殖过程(张正旺等,1997)。红翅噪鹛平均窝卵数约2.3枚,与其他噪鹛相比较少,如橙翅噪鹛T.elliotii平均窝卵数3.4枚(蒋迎昕等,2007)、蓝冠噪鹛Garrulaxcourtoisi3.2枚(廖为明等,2007)、黑额山噪鹛G.sukatschewi3.5枚(Wangetal.,2011)。由此可见,红翅噪鹛可能采取近似K-选择的生活史对策。这种情形也见于一些在高原地带生活的雀形目鸟类(Lu,2005,2008;Luetal.,2010)。有研究表明,亲鸟能评估巢捕食风险而调整繁殖策略(Fontaine & Martin,2006)。在高捕食风险下,亲鸟倾向于减少生殖投资,即采取“降低繁殖投入而增加亲代成活率”和“降低现在繁殖价而增加未来繁殖价”的策略(Bell,1980;Kulesza,1990;赵亮,2005)。因此,高捕食压力亦支持较小的窝卵数(Ferrettietal.,2005)。红翅噪鹛的巢捕食率很高,推测其可能通过减少窝卵数来应对天敌捕食风险,即使巢卵遭捕食,还有时间和能量进行第2次繁殖尝试。

巢址栖息地质量影响鸟类的繁殖成功率。许多鸟类通过选择特定的巢址来躲避天敌捕食,如黄腹角雉Tragopancaboti在树上筑巢(丁长青,郑光美,1997)、山噪鹛G.davidi(吴丽荣,2005)和橙翅噪鹛(蒋迎昕等,2007)在灌丛中筑巢。本研究表明,在四川老君山,红翅噪鹛偏好在八月竹上筑巢,竹子浓密的枝叶为繁殖巢提供了良好的隐蔽条件,而选择竹子较高的营巢生境,增加了天敌到达巢址的难度。乔木盖度可能是影响红翅噪鹛巢址选择的关键生态因子。据红外相机的不完全监测结果及痕迹分析,推测松鼠和蛇可能是红翅噪鹛的主要天敌。松鼠多在树上活动,因此红翅噪鹛选择巢址时,倾向于回避乔木林,这能在一定程度上降低被松鼠捕食的风险。此外,较小的乔木盖度还有利于森林下层的八月竹生长,而发育整齐的竹林为红翅噪鹛提供了优质的营巢生境。红翅噪鹛将巢筑在潜在巢址多的地方,无疑有利于降低天敌发现其巢址的概率。

季节更替致使栖息地植被的物候、季相产生变化,从而引起鸟类栖息地食物供给和隐蔽条件的显著改变。因此,季节性变化往往促使鸟类在不同的季节选择不同的栖息地类型(杨维康等,2000)。付义强等(2011)研究表明,冬季红翅噪鹛喜欢在海拔较低、偏阳坡、乔木稀疏矮小、灌木稠密、草本植物较高、藤本植物较丰富及植被总盖度较大的区域活动。而红翅噪鹛的繁殖栖息地以八月竹组成的竹林为主,表明其栖息地存在明显的季节性差异。此外,鸟类对栖息地的利用在空间尺度上也有差异(Lucetal.,2008;Durenetal.,2011)。因此,要深入了解红翅噪鹛对栖息地的要求,还有待从多空间尺度进行系统研究。

致谢:四川老君山国家级自然保护区管理局对野外工作给予了大力支持;肖云华、黄定芳提供生活方便;陈文才、陈建武、思超、杨培培、雷红梅、曾兰义、张海伦等人参与了部分野外调查,特此一并致谢!