忠于艺术:社会美育视角下的艺苑绘画研究所

2018-10-26林卓

林 卓

(上海大学 上海美术学院,上海 200444)

20世纪前期,社会结构发生了巨大变化,新的资本主义生产方式和生活方式不断涌入,给中国注入了鲜活的力量,也激活了美术教育,促进了新式美术在中国的成长。“洋画运动”声势大造,大批有志之士,包括留洋归国以及本土画家,他们以上海为中心,通过创办学校、组建美术团体、举办展览、办刊著述等方式进入艺术变革实践的洪流中,大力推崇现代美术,积极推广西方绘画艺术,在中国美术史上写下了辉煌的篇章。

一、社会美育的提倡

蔡元培根据当时的教育状况,明确制定了包括美育在内的教育方针,提倡“以美育代宗教”和“文化运动不要忘了美育”,对中国近代美育和西画教育产生了深远的影响。他不仅提倡美育,而且注重美育的实践,在《美育实施的方法》一文中,提倡全社会构建美术教育的完整体系。蔡元培除了扶持建设专业美术院校,还提倡建立画学研究会、美术馆、博物馆等,对全社会实施美术教育。他认为美育主要有三个方面:家庭教育、学校教育和社会教育。他肯定了社会教育的作用:“学生不是常在学校的,又有许多已经离开学校的人,不能不给他们一种美育的机会,所以又要有社会的教育”,并且认为“美育的基础立在学校,而美育的推行,归宿于都市的美化”。[1]1-6因此,社会美育就是蔡元培实施美育不可或缺的重要途径。

20世纪20年代,美术专门学校如雨后春笋般大量涌现,这些学校多是效仿日本以及欧美国家的办学模式,学习周期较长,学员要在考试达标以后才能获得毕业证书。而此时的上海,随着对外贸易往来频繁,经济发展迅速,新兴的照相馆、剧院、电影广告公司等急缺相关美术人才。私立美术学校的人才培养周期太长,学费也较为昂贵,如曾在上海美专学习过的学生曾回忆:“一亩地,卖了八十个光洋,带去读书,刚好够一个学期。”[2]因此,很多爱好美术的学生因为家境贫寒而无法进入美术专门学校学习,这与当时社会亟需新兴产业人才的需求产生矛盾。当时很多具有新学意识的艺术家认识到美术人才的培养不能完全依赖于美术专门学校的师生传授,社会方面的教育同样不可忽视。陈抱一在《洋画界如何进展的讨论》中指出,西画界要发展,“人才是重要的,尤其需要较多的诚挚者的协助;同时还需要各种发展艺术的机构和工具,例如美术刊物、模范的展览会场、画廊、设备佳良的研究所等等;甚至将来还应该建设专供美术家租用的‘画室’……这些东西都是洋画界所应该具备的”[3]51。其所指美术刊物、展览会场、画廊、研究所、画室等,能够为艺术家和美术青年提供良好的学习和研究环境,是社会美育的重要手段。

为了解决这样的矛盾,满足社会对于美术人才的需求,同时为了促进艺术的发展,他们纷纷组建社团画会,创办私人画室或是研究所,目的是为了吸收更多爱好美术的青年,教授他们绘画技法与艺术理论,同时还通过举办展览、出版刊物等途径向公众传播艺术知识。当时在办学方面极有影响和具有突出成就的,有闻名于沪的“抱一画室”,陈秋草、方雪鸪、潘思同发起的“白鹅绘画研究所”,“艺苑绘画研究所”,“薰琹画室”,“决澜社画室”,以及后来的“充仁画室”等。这些业余美术教育机构,开始承担社会美术教育的任务,开设美术培训的课程,小规模地进行美术人才培养,为社会输送了一大批美术人才,与专业美术院校共同构成了20世纪早期上海极其多元化的美术教育样态。

1931年,蔡元培所撰《二十五年来中国之美育》[4]108-111一文中,对于当时中国美术教育机构所作实绩进行回顾与总结,并着重介绍了一所私立美术学校,即上海美术专科学校;三所国立美术院校,即国立北平大学艺术院、国立杭州艺术专科学校、国立中央大学教育学院艺术教育科技艺术专修科;以及两所美术研究机构,分别为北京的中国画学研究会、上海的艺苑绘画研究所(以下简称“艺苑”),二者属于社会美育的实施。这六所美术教育机构中。“艺苑”的规模最小,成立最晚,但蔡元培十分看重它,对其予以肯定,也说明“艺苑”在社会美育中所起的巨大推动作用以及为近现代美术运动所做出的贡献不可忽视。

二、“艺苑”:从画室到研究所

位于上海西门林荫路的“艺苑”,起初是作为艺术家画室,为王济远与江小鹣共同拥有。“艺苑在西门林荫路,是江小鹣、王济远两大画家的合作画室,五楼五底还带厢房,所以很宽大,楼上南面二间便是济远的画室、北面是小鹣的造铜像小模型的工场兼画室,二处布置都是十分精美,壁上悬不少洋画,有的是他二位佳作,有的是东西洋名家的作品,令人目迷五色。”[5]

李仲生回忆到王济远在上海,经常住在林荫路一间旧式的房子里。“这所房子,虽非画室的设计,光线亦欠佳,但他只要在家里,则不分昼夜,孜孜不倦于作画。他收藏了一些上着绿釉的广东式的八角碗碟。在这些古色古香的碗碟上,放上一枝荔枝,或者几只菠萝,在旁边加上几只苹果、几根香蕉,他就可以拿起画笔,在画布上或宣纸上作画了。由于他的多产,屋子里壁上挂着的画,直挤到天花板上,地板上也堆得水泄不通。”[6]326这所位于林荫路的房子,即是后来在西画界做出一番贡献的“艺苑”。(图 1)

寓所兼画室性质的“艺苑”,较为宽敞,画室四壁悬挂有名作,也有艺术家自己所创佳作,可以供前来做客的朋友欣赏与交流。周瘦鹃曾在《上海画报》发表《观画归来》一文,记录了他去“艺苑”观摩王济远的作品:

一星期以来,尝于林荫路艺苑读王子济远画,或以粉,或以油,或以水彩,或以素描,炳炳麟麟,都八十幅,其作画或写生之地,包含上海、浏河、苏州、南京、杭州、普陀,以至于扶桑之东京、京都、神户诸名区,凡风景人物静物之属,无不具备。其大幅大如桌面,小则仅类一掌,而精粹则一。写景诸作,愚颇喜其《白云红树窥清影》《西泠春水》《傍水人家日影斜》《白浪》《新绿》《东山禅林半天钟》《帆影波光里》等,多有幽致;其写人物,则如普陀《浴女》及《闲卧》《静思》诸作,笔触均美;他如《淫雨连朝成水患》一作,写夏日八月初三日还是街景冲漫水之状,愁惨之气可掬,大可留作上海市中一纪念品也。以上所述诸佳作,多为大东书局购去,将刊入画集,以资学子之观摩云。[7]

图1 《王济远在其画室内》,《晨报》副刊《星期画报》第108期,1927年

文中所提诸多画作,写景如《傍水人家日影斜》《白浪》,写人如《浴女》《闲卧》《静思》等,常入选各大美术展览会,如1929年国民政府教育部第一届全国美展、1929年西湖博览会,以及后来“艺苑”举办的展览会等。一方面,画室良好的空间环境成为艺术家创作的基础;另一方面,画室空间已经超越了本身所具有的功能,成为艺术家交游会聚的重要场所。他们谈论着热衷的话题,交换彼此的看法,举办属于他们的“沙龙”,并构建自己的社会关系网络。

“艺苑”就诞生于艺术家的交游会聚。在“艺苑”画室中,艺术家们的交往愈发密切,为了将美术研究的基础健全,并加强美术创作发展,他们决定在此开办绘画研究所,以招收更多爱好艺术的有志青年来进行艺术的研究。

1928年 10月 10日,“艺苑”成立,《申报》有详细报道:

洋画家江新、张邕、朱增钧、王济远四君,为增进艺术兴趣,提高研究精神起见,特创立绘画研究所,与法都巴黎、日都东京之Acelir同一性质,容纳一般画家自由制作及对于绘画有深切之嗜好者共同习作,分午前部、午后部二组,设油画人体写生、素描石膏写生、水彩静物写生三科,准于十一月一日起开始实习,地点在本埠西门林荫处艺苑内,刊有宣言及简约,分发及各作家及一般爱好艺术之青年,以期画学之深造,同时已有新从法都归国之画家张弦君及新从日本归国之艺术家倪贻德及女画家唐蕴玉等相继加

入,实我国新艺术之好现象也。[8]

如这则报道中所提,“艺苑”与其他的绘画社团一样,也有自己的艺术宣言和规章制度。其《创立时宣言》与《简约》详细内容可参见该所1929年出版的《艺苑绘画研究所概况》(以下简称《概况》)。(图2、图3)

其《创立时宣言》一文如下:

抱着诚挚研究艺术的态度,结合起来,同时欲灌输一般有志研究艺术的同志,以来深造,所以我们要创立绘画研究所。

我们创立绘画研究所,并没有染着何种机关或团体的色彩,也没有何等奢望,也并没有什么主义,不过想在这——表面似乎发展,内容还是衰落——的我国艺坛上,确定几种旨趣,简单地说,就是增进艺术兴趣,提高研究精神,发扬固有文化,培养专门人才。

说明了以上的旨趣之后,想我们的微力,促其实现。我们希望来共同研究者,以三十人为满额,并分下列的二种:

(一)研究员十五人,容纳一般画家自由制作;

(二)研究生十五人,对于绘画有深切之嗜好者,共同习作。

研究的科目,在创立时期,先设西洋画,分油画、水彩画、素描,三科。如果对于我们这个小小的研究集合表同情的人,或者以为缺点还很多,能

图2《艺苑绘画研究所概况》,“艺苑”1929年出版

图3“艺苑”创办人、导师合影,1929年

图4“艺苑”画室一角

图5“艺苑“人体实习室

图6“艺苑”水彩实习室

图7《艺苑》第一辑《美术展览会专号》,上海文华美术图书公司1929年9月20日出版

够切实来指导我们进于完善,我们是很希望的。

江小鹣、张辰伯、朱屺瞻、王济远同启

“艺苑”《简约》中阐明了具体的章程规定:

一,研究目的

以油画(人体)、水彩(风景静物)、素描(人体石膏)为限。

二,研究季

每年分为四季:(一)三月至五月为春季;(二)六月至八月为夏季(附暑期研究班);(三)九月至十一月为秋季;(四)十二月至二月为科季(附寒假研究班)。

三,研究时间

分午前部、午后部二班。午前部,上午九时至十二时;午后部,下午一时至四时。

四,研究证

不论研究员与研究生,于报名时须有妥切之保证人,并须先缴所证费陆元,换取研究证,方得按约纳费,开始实习。

五,研究额

每季招收研究员二十人 (容寄宿五人),研究生二十人(容寄宿生五人)。

纳费,分下列的数种:

1.研究费(用品概归自理)

(甲)每季缴者,十五元,兼习上下午二班者,二十四元;

(乙)每月缴者,陆元,兼习上下午二者,十元。

2.灯宿费(膳食概归自理)

(甲)每季缴者,十八元;

(乙)每月缴者,柒元。

六,研究员于实习时,得自由创作。

七,研究生于实习之先,须选定一种科目,由教授指导,在每一季内,同时不得兼习或改习他科。

地点:上海西门林荫路152艺苑①见1929年上海西门林荫路“艺苑”发行的《艺苑绘画研究所概况》一书中的《简约》部分。

由此可见,在详细的规章制度下,“艺苑”俨然是一所小型规模的美术学校。另外,“艺苑”作为专业的研究机构还体现在其拥有“设备良好”的画室,如《概况》中所刊摄影画室一角,布满了各个研究员的绘画作品,以及拥有专业的人体实习室及水彩实习室。同时,研究所设通常陈列馆,陈列当代名家作品,以资观摩。

三、“艺苑”的主要成员

“艺苑”自成立开始活跃于沪上,同仁团结友好,悉心开展学术研究活动,在艺术上取得了很大成功,也获得了社会大众的认可,是当时极具影响力的一支西画社团,享有很高声誉,被称为“沙漠中的一朵蔷薇”。这种影响力不仅缘于其始终贯彻“忠于艺术”的艺术宗旨,更来自其成员强大的艺术影响力。

“艺苑”的成员主要分为指导员、研究员、研究生三部分。

指导员(表1)皆为沪上有名的画家,是“艺苑”的核心力量,“艺苑”的快速发展离不开这些指导员的辛勤努力。

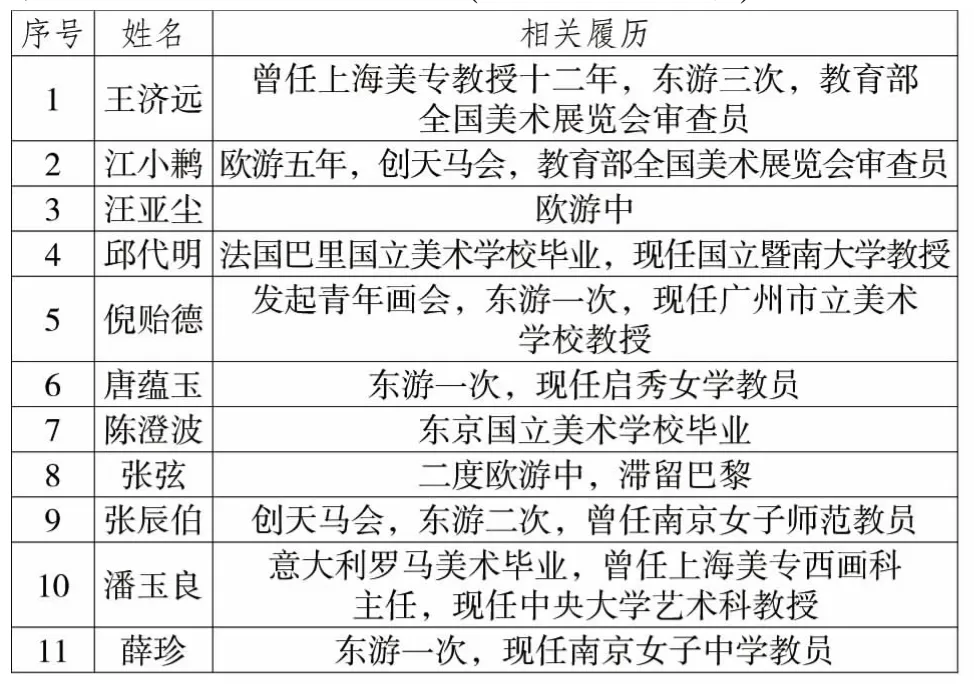

表1 指导员一览(姓氏笔划为序)②见1929年上海西门林荫路“艺苑”发行的《艺苑绘画研究所概况》。

除了创办人江小鹣、王济远、张辰伯、朱屺瞻外,“艺苑”还邀请了张弦、潘玉良、倪贻德等人来担任指导员,这些艺术家均为留(游)学日、法归国,是当时最具影响力的西画家。他们不仅是上海美专等学校的优秀教员,也是各大美术展览会、西画社团中的中坚力量。如王济远、江小鹣履历中有“教育部全国美术展览会审查员”一项,也说明了该社团对于当时全国美展的举办有相当的作用。以1929年《教育部全国美术展览会出品目录》为参考,可以发现“艺苑”的绘画指导员均有作品参展。(表2)

表2 “艺苑”参加1929年教育部第一届全国美术展览会西画部作品③见《教育部全国美术展览会出品目录》。

由表2可知,“艺苑”指导员所参展的西画作品以写景、写物、写人为主,这也是受当时盛行的写生教学法影响所致。作品大多标有售价,高低不等,其中以邱代明、潘玉良的售价最高,达千元,为该展览标价最高者。如邱代明作品《慈母》标价为“二〇〇〇”,《读报》“一五〇〇”,《少女》“一〇〇〇”,《晨雾》“一〇〇〇”;潘玉良作品《酒徒》标价“二〇〇〇”,《孤影》“一〇〇〇”。其他成员作品的标价从几十到几百不等。

“艺苑”的创办,也吸引了全国各地众多有志于艺术研究的青年来此,其大部分具有一定绘画水准,或在家自学,或已经毕业(肄业)于其他美术学校。如《创立时宣言》所言,“艺苑”所招收学员主要分为研究员、研究生两类,研究员“容纳一般画家自由制作”,研究生“对于绘画有深切之嗜好者,共同习作”。

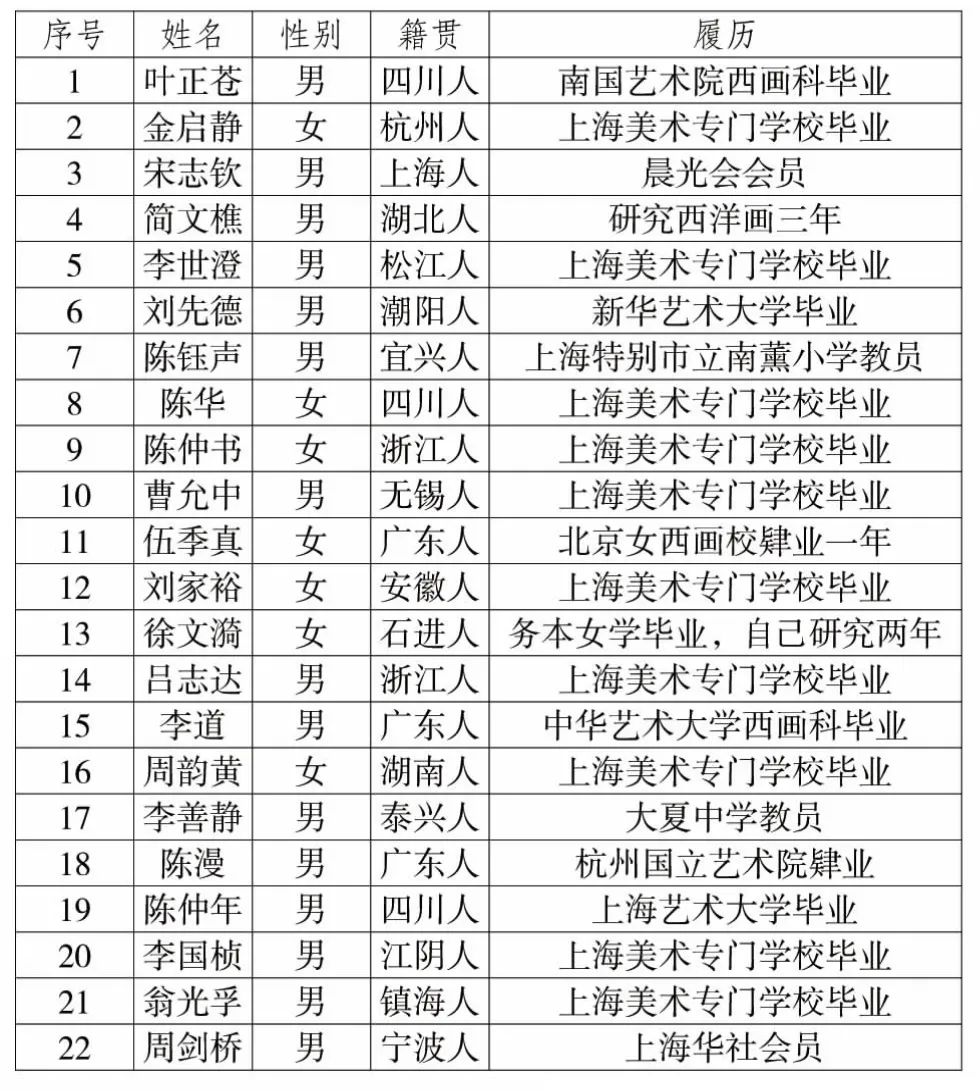

《概况》中列有当时所有研究员。(表3)

表3 研究员一览(1见1929年“艺苑”发行的《艺苑绘画研究所概况》。92同上。8年冬季,1929年春季)①见1929年“艺苑”发行的《艺苑绘画研究所概况》。

可见,“艺苑”为研究员进行自由艺术创作提供了优良的绘画环境。这些研究员主要为已经具有一定资历的画家,如晨光画会的创办人宋志钦,以及上海美专毕业的金启静、李世澄等,他们在当时沪上已经具有一定的知名度。另外,上海美术专门学校的毕业生居多,这也与“艺苑”的指导员王济远、江小鹣、潘玉良、张弦等人的教学经历不无关系,他们均为上海美术专门学校的西画教员。

研究生情况见表4。

表4 研究生一览(1928年冬季,1929年春季)②同上。

从表中研究生的履历看来,他们虽有一定学习经历和绘画基础,但是相较于研究员而言,资历尚浅,为艺术的爱好者,需要在“艺苑”指导员的教学指导下,加以学习与研究。

由指导员、研究员、研究生的履历可知,“艺苑”整体的研究水平较高,并非一般业余绘画补习班,是带有学术研究性质、培养专门人才的学术机构,某种程度而言,其与现在的研究生班性质类似。

四、社会美育:“艺苑”展览会

20世纪20年代前期,社会民众对于西画的认识不全,因此西画在中国的发展较为缓慢。当时的艺术家意识到要想提高民众的艺术涵养和鉴赏能力,需要积极倡导美术,其中展览会与文字宣传是最为简单的方式。“展览会的效果,能引起民众脑筋中有绘画一件东西,文字上面能使得鉴赏的人们有明白是非的途径,纠正他薄弱的判断力。”[9]

“艺苑”作为社会美育机构,除了开班招生培养专门人才,也积极举办美术展览会,同时创办期刊,促进艺术社会化教育,推动西画运动的发展。

“艺苑”第一届美术展览会于1929年9月在宁波同乡会盛大举行,可谓是“艺苑”在经过一年的辛勤努力后,向社会交出的一份完美的成绩单。此次展览会在社会上引起了社会的强烈反响,各大媒体竞相报道。《申报》对此次展览给予极大的关注,以连载方式连续5天报道了展览实况,并对展览给出了极高的评价“实为今年来美术界不可多得之盛会”[10]。

除了《申报》的详细报道,我们还能从“艺苑”配合展览会创办的《艺苑》期刊中窥见“艺苑”展览的详情。《艺苑》共出版了二辑,为美术展览会专号,由上海文华美术图书公司印行,分别对应“艺苑”的两次展览,也可将其视作展览会的出品画册。

《艺苑》第一辑《美术展览会专号》,1929年9月20日出版,收录了参展的20位画家的36幅作品,其中国画7件,雕塑5件,另外还有潘玉良粉画1幅(彩色版)。

图8“艺苑”二届会场于明复图书馆(西画部)

图9《艺苑》第二辑《美术展览会专号》,上海文华美术图书公司1931年出版

倪贻德为此专号撰写《写在卷首》。首先,倪贻德认为中国艺术进步迟缓,是因为中国的艺术家太偏注于派别之争和权利名位之争,而忘记了艺术的本身。正是意识到这个问题,才有了“艺苑”的产生。如张辰伯所说:“我们的艺苑,是绝对没有奢望,不过艺术就是我们的生命,研究就是我们的生活,也无独霸艺坛的野心,更无自望成家的欲望,所以研究不定年月,入学无关资格,谁有天才,谁去猛进,谁能创造,谁得成功,忠于艺术的就是我们的朋友。”[11]2

“艺苑”将这一年的成果公开展览一方面是希望能够引起社会人士对于艺术研究的兴趣,另一方面也是为了鼓舞成员的斗志。

其次,倪氏认为上海作为艺术的中心,却极度缺乏艺术展览会。对于中国美术而言,1929年最为重要的事件,无疑是国民政府教育部主办的第一届全国美术展览会,其被俞剑华称为“一个破天荒,亘古未有的全国美术展览会”[12]7。而在这件盛事之后,“艺术界好像告一个段落,从此掩旗息鼓,听不到一点可喜的消息”[13]1,“艺苑”希望借助此次展览抛砖引玉,带动艺术家的热情。

最后,倪氏介绍了这次展览会主要参展艺术家和作品的状况。认为“这次的展览可说是全沪——至少是大部分代表作家的集合”[13]2。

“艺苑”第二届展览会于1931年在明复图书馆举办。(图8)随之出版的《艺苑》第二辑《美术展览会专号》(图9),共发表了79件作品,其中国画45件,油画作品34件,雕塑作品7件,水彩画5件,素描5件,图案画3件。

其牟言《写在卷首》由金启静执笔,文中谈到“艺苑”的各位研究员所努力的正是希望用艺术去感化社会,尽量发扬美育,促进艺术发展。而“艺苑”的画家们也群策群力,共谋新艺术的发展,并且希望能够美育社会,所以借助展览会这样的方式接轨大众。

我们知道艺术是精神文化最高的权威,又不外是时代的变迁与社会生活之有力的反映,足以转变社会意识发扬一切精神与物质的文明,同时他也可以激起民族间与生活上兴奋的情绪以及革命思潮,其伟大高明,实非笔墨所可形容。而整个人生的筑物,整个意识的领导,非艺术其谁与归?所以不惜终生,不定年月,凭自己的才能,努力猛进,务求真理与实技,完成这精神生活的途程![14]1

第二届展览会相较于第一届,内容更为丰富多元,还有徐悲鸿、李毅士、蒋兆和等名家的加入。对于第二届展览会所陈内容,除了《艺苑》第二辑《美术展览会专号》,亦可见社会人士对于此次展览会的印象所笔。

邢超《走出了展览会场:艺苑二届展》:“艺苑之在中国,犹似沙漠中的一朵蔷薇。此次假堂皇的明复图书馆公开展览,自然能得社会相当的欢迎。记者抱着热忱前往,流连二小时,获得了相当的满足而返。惟该社主张为艺术而艺术,故其作品大都染着个人的、享乐的、风骚的色调。但这是整个的艺术问题,真真的艺术家自能定其价值!”[15]4

余雪杨《明复图书馆读画记》:“综观此次所陈,性质各相排拒,各有独立之精神。木刻、雕塑、铸像各有特色。水彩油画、粉描、炭铅亦各形形色色。而尤以国画为最完备,举一切在海上以画雄于时者,靡不网罗无遗。故于量的方面,已呈澎湃之气。”[16]71

两篇文章都较为中肯,其中“惟该社主张为艺术而艺术,故其作品大都染着个人的、享乐的、风骚的色调”,“性质各相排拒,各有独立之精神”都体现了“艺苑”“忠于艺术”的艺术宗旨。

两届“艺苑”展览会所展出的作品虽然风格手法多样,并没有单一固定的派别倾向,但仔细研究其所展出作品的题材可以发现,“艺苑”成员的创作在主题上更多倾向于社会现实,尤其注重风景写生的创作。这主要受到当时社会风气的影响,社会民众对于美术的鉴赏能力不够,甚至分不清作品的好坏,因此他们希望通过对于艺术的研究来“提倡艺术的宣传,培养艺术才能,以及逐渐纠正恶习”。

小结

“艺苑”迫于1932年“一·二八”事变后战乱和经费困难,于1934年停止活动。“艺苑”作为绘画研究所,其存在时间并不长久,但无论是美术人才的培养、文化艺术的推广、美术出版物的编制,还是社会名流的交游,其都曾起着极为重要的作用。其创办的宗旨兼顾了研究性与教育性,热忱致力于社会美育,向社会传递了在当时颇具影响和价值的审美思想,可以看作是当时洋画运动的一个生动缩影,同样也反映了20世纪前期中国美术运动所经历的坎坷。可以说,“艺苑”是伴随中国近现代美术运动发生与发展的时代产物,是西画运动发展的见证,其本身也成为中国美术史不可分割的部分。而如今学界对于“艺苑”的研究少之又少,其核心成员也大多为历史所遮蔽、遗忘。重新拾回那些被遗忘的过去,重新了解这群艺术家,有利于我们进一步了解“艺苑”在当时的影响和意义。