从唐代“金筐宝钿”论花丝镶嵌的历史和定义

2018-10-26吴小军

吴小军

(广西艺术学院 设计学院,广西 南宁 530007)

图1 甘肃省玉门火烧沟出土的金耳环、金鼻饮①

2008年6月7日,国务院公布第二批国家级非物质文化遗产名录,“花丝镶嵌制作技艺”被正式列为北京和河北地区的国家级非物质文化遗产项目。2009年5月26日,文化部授予河北大厂回族自治县的马福良和北京市通州区的白静宜为国家级非物质文化遗产项目“花丝镶嵌制作技艺”代表性传承人。至此,“花丝镶嵌”作为具有历史文化底蕴的现代手工艺被正式纳入了国家层面的保护技艺范畴。那么,花丝镶嵌在数千年的岁月中是如何发展变迁的?本文将从考古文献资料和工艺实践认知两个方面逐步分析其历史渊源,并试图对花丝镶嵌进行学理范畴的定义重构。

一、花丝镶嵌的历史

关于花丝镶嵌制作技艺的历史溯源首先需要分析构成该类产品的具体材料、工具及相应的工艺技术,并通过相应的文献、文物资料,结合古代各个历史时期的物质文明程度和科学技术发展状况从宏观上去论证。从材料上讲,主要是指金、银细丝以及焊接所用的焊药等,涉及我国古代金银材质的冶炼、工匠对其物料属性认知和加工技术的掌握情况;从工具上讲,则有制作细丝并将其制作成花样丝的工具以及将单个花丝元素焊接成型的焊接工具,涉及古代金银材质的加工技术史;从工艺技术上,需要考虑各个历史时期整体的金银制作技艺

状况以及不同朝代技艺的发展水平,并要考究东西方文化交融过程中技艺的传播、发展和变迁,以及不同历史时期人们的佩戴习俗和审美水平。

从文献梳理来看,在我国古代文献中并没有发现词语“花丝镶嵌”,但并不代表古时候没有这类产品,直接的原因便是称谓差异、工艺分类不同。从文物考古角度来看,具有花丝镶嵌产品形态特征以及工艺特征的出土文物众多,历史悠久。基于本文的主要研究内容是花丝镶嵌制作技艺,是以人类艺术学、设计学为主要视角,故在历史溯源中仅以技艺溯源为主线,从花丝镶嵌工艺的产生与完善、演进过程以及相关工艺及工具的推断三个方面展开,重点论证花丝镶嵌制作技艺的产生和成熟过程。

(一)花丝镶嵌工艺的产生与完善

1.金银细丝工艺的产生

目前可确定的考古发现中最早的金银制品是1976年在甘肃玉门火烧沟墓地出土的金耳环以及金银鼻饮。[1]143碳十四断代为公元前1600~前1400年[2]272,属于夏代。由此可知,在夏纪年时人们已经了解金、银材质具有延展性的物质属性,至于其直径0.28~0.5毫米左右的金、银丝的具体制作技艺目前较为主流的观点是锤揲工艺(图1)。

齐东方认为在金银器制作技艺方面商代不但出现了铸造,锤揲、錾刻技艺亦相当成熟了。[3]68-85陈振中对早期中国的金银材料的开采使用以及金银器文物也做了分析,认为锤揲、镶嵌、掐丝、錾刻等制作工艺在商代就已达到一定的水平。[4]83-90杨伯达认为金笄和金臂钏很可能是商代青铜文化的产物,但其工艺、形饰与北方草原金饰接近,可供考察草原金饰文化与农作金饰文化的碰撞与融合。[5]6-63由此可见,在商代北方草原文化和传统农耕文明融合的背景下,金银细丝以及相应的细金工艺已经产生的观点得到学界的广泛认可,通过锤揲方式将金材质锻打成表面光滑、均匀的细丝,建立了花丝镶嵌中细丝制作的技术基础。

图2 青海大通县上孙家寨卡约文化墓葬出土的金耳环②

图3 甘肃永昌柴湾岗墓地M28出土金耳环③

2.金银细丝工艺的发展

在西周时期,将金丝盘绕、弯转成多圈或螺旋弹簧状可说是对形态的进一步追求,有了进一步造型的意识和能力,如青海大通县上孙家寨M455出土的金耳环(图2)。同时,焊接工艺的出现是一大技术进步,是对材料的物质属性的认识由基本的物理加工技术上升为物理、化学的综合运用。如甘肃永昌柴湾岗墓地M28出土金耳环,上面既有采用焊接工艺进行宝石托的焊接,也使用镶嵌工艺中的包镶将绿松石嵌入,在金银上面镶嵌宝石的工艺对于后世在技艺和款式的传承延续上都具有重要意义(图3)。这一时期甘肃、青海、陕西、内蒙古、辽宁等区域出土的具有“丝”“线”等形态特征和具有“镶嵌”工艺的耳环应是花丝镶嵌的萌芽。

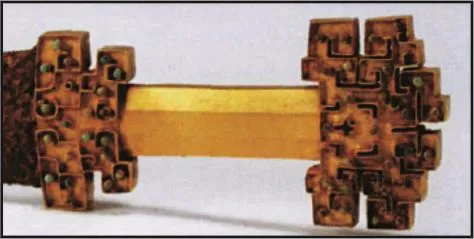

图4 金柄铁剑以铸造兼掐丝嵌松石④

图5 张家川马家塬墓地M16出土的金臂钏⑤

图6内蒙古阿鲁柴登出土"金鹰形冠饰"(全图和局部)⑥

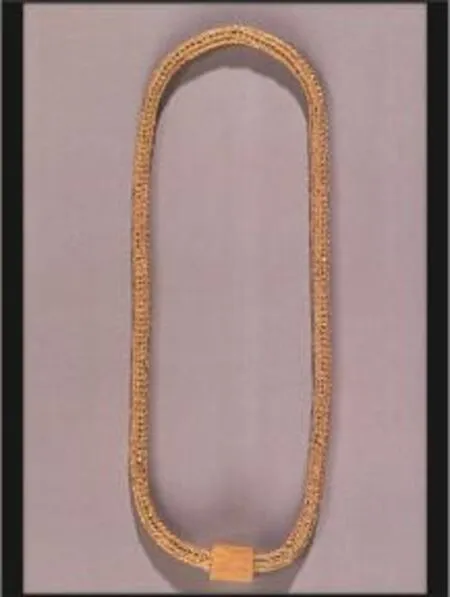

在东周(春秋战国)时期,金银的技工技术已得到了全面的发展。如宝鸡益门二号墓出土的三把金柄铁剑(图4),铸造兼掐丝嵌松石的工艺说明掐丝镶嵌的组合工艺在春秋时期已出现。尤其是张家川马家塬墓地M16出土的金臂钏(图5),其麦穗纹的花丝样式是迄今为止发现最早的花样丝,通过对文物图片的仔细比较和分析,和当下花丝工艺中麦穗纹的样式几乎一致。仅从这一点来看,一方面是技术的不断提高和完善,另一方面则是艺术审美的追求和造物者自身对工艺及工艺文化的一种理解和表现,麦穗纹金丝的出现到目前为止可视为花样丝的源头。镶嵌工艺得以发展,主要是在器物上面直接起边进行包边镶嵌,镶嵌的宝石主要为绿松石,从材质种类来说此时期相对单一,如内蒙古阿鲁柴登出土的“金鹰形冠饰”“金镶彩石虎鸟纹饰牌”(图6、图7)和河北唐县金嵌松石虎形饰片等(图8)。编丝、串珠、金珠粒等工艺开始出现,如新疆乌鲁木齐市阿拉善古墓葬29号墓出土金项链(图9),内蒙古阿鲁柴登出土的“金串松石焊粟珠耳饰”等(图 10)。铸造、锤揲、拔丝、掐丝、编丝、金珠粒、镶嵌等工艺全面开始运用,且存在多种工艺的组合,为秦汉时期工艺的发展奠定了基础,从某种程度上来说花丝镶嵌制作技艺及其产品已经初具雏形。

在秦汉时期,文化的大一统和中央集权的管理体系为各行各业的发展奠定了基础。一方面是丝绸之路的开通促进了官方之间的交流,中西方在几百年的贸易、战争活动中,在政治、经济、军事、文化等方面均得到空前的交融,蕴含中亚、西亚区域文明和民俗文化的金银器器物及其工艺不断与中原地区交互和融通;另一方面是中国古代北方的草原文化和游牧民族所具有的民族多样性和文化差异性为中原地区带来了丰富的异域文化。从夏商周到秦汉两千多年的时间跨度里,匈奴、突厥、山戎、东胡、鲜卑、高丽、渤海等不同的民族部落跨越了传统意义上的国家地理概念,足迹东至太平洋沿岸,西至喀尔巴降湖一带。在人的迁徙过程中自然造就了文化及其技艺的迁徙,花丝镶嵌制作技艺体系中

的锤揲、金粟粒、掐丝、累丝、镶嵌宝石等单体技艺均受到直接或间接的影响。

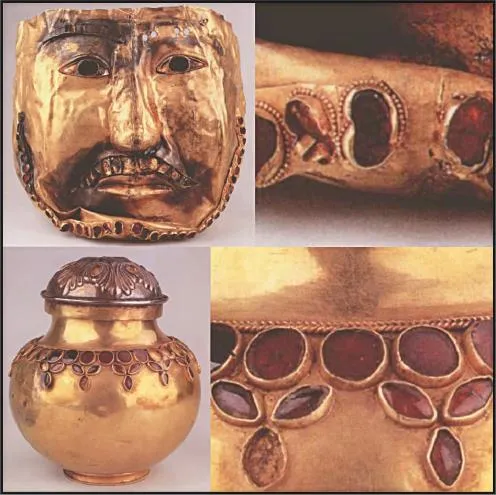

在这一时期,辽宁、新疆、内蒙等地区先后出土了多种具有异域特色的金银器物,其中不少器物具有花丝镶嵌工艺的特征。如辽宁省西丰县西岔沟墓地出土金耳饰(图11),新疆巴音郭楞蒙古自治州金疙瘩墓地出土金辟邪纹带扣(图12),博州精河县城南四公里处古墓葬出土的金饰件(图13),内蒙古呼和浩特市郊区出土的金嵌松石卧羊形戒指(图14),乌盟达茂旗出土的金龙项链、金三角鹿头冠饰、金牛头冠饰(图 15、图 16),新疆伊犁哈萨克自治州昭苏县波马境内的农四师七四团场出土的金镶红宝石面具、金镶红宝石宝相花盖罐(图17)。同时,在中原

图7 内蒙古阿鲁柴登出土"金镶彩石虎鸟纹饰牌"⑦

图8 河北唐县金嵌松石虎形饰片⑧

文化及儒家道家的造器思想中,“金灶”等还原炼丹的场景描述,是工匠对自然环境认识的提高和对生活状态的阐释,具有吉祥寓意的素材和具有传统文化的题材也常在金银器中进行表现,并运用花丝镶嵌相关的工艺予以制作。如西安沙坡村汉墓出土的金灶(图18),山东莒县双合村汉墓出土的金灶、金盾、金蟾(图19、图20),邗江甘泉二号汉墓出土的金盾形饰一件和“王冠”形金圈一件(图21),合肥西郊的乌龟墩东汉晚期墓出土一件“宜子孙”金饰(图22)。“金灶”“宜子孙”“曰利”等带有宗教信仰色彩和民俗文化特征的器物是当时手工艺文化的一种表述,展现出工匠或使用者寓情于物的精神追求和心理状态,金银器的文化价值和地位进一步提升。在器物的造型上有龙、羊、蝉等仿生形态的花丝镶嵌产品,无论造型、寓意还是工艺和具体技法都与后来花丝镶嵌产品有着本质的联系,这或许就是技艺的种子和基因的形成。如河北定县43号汉墓出土的金掐丝天禄、金掐丝辟邪(图23)。素丝、麦穗丝、拱丝等花样丝进一步丰富,其造型样式及工艺特征形成了新的装饰范式并影响后世至今。如河北定州市第40号墓出土的马蹄金和麟趾金(图24),南昌市西汉海昏侯墓出土的马蹄金和麟趾金(图25)。以编织工艺为主的编丝技术得到进一步完善,如洛阳东郊兵庄出土的金链(图26),湖南长沙市五里碑出土的金索股链(图27)。与此同时,在秦汉厚葬之风影响下形成的金缕玉衣、银缕玉衣、铜缕玉衣等材质方面的差异是封建等级制度的真实写照,金银错的进一步应用、焊缀金珠形成新的装饰语言和工艺特征。另外,在文献资料的考据中,《南齐书》记载:“玉辂,汉金根也。漆画轮,金涂纵容后路受福輠。两厢上望板前优游,通缘金涂镂釭,碧绞罽,凿镂金薄帖。两厢外织成衣,两厢里上施金涂镂面钉,玳瑁帖。望板厢上金薄帖,金博山,登仙纽,松精。优游上和鸾鸟立花趺衔铃,银带玳瑁筒瓦,金涂镂鸊,刀格,织成手匡金花钿锦衣。”可见“织金”“镂鸊”“匡金”“花钿”等词语在文献中出现,所表达的含义也与后来唐代的“金筐宝钿”等概念一致。总的来说,通过对秦汉时期出土金银器文物的梳理,可以发现与花丝镶嵌制作技艺体系直接相关的制丝、掐丝、编丝、填丝、焊接、镶嵌等单体或综合技艺日趋成熟,部分技艺已与当下在加工原理上和具体方法上一致。

图9 新疆乌鲁木齐市阿拉善古墓葬29号墓出土的金项链⑨

图10 内蒙古阿鲁柴登出土"金串松石焊粟珠耳饰"⑩

图11 辽宁省西丰县西岔沟墓地出土金耳饰⑪

图12 新疆巴音郭楞蒙古自治州金疙瘩墓地出土金辟邪纹带扣⑫

图13 博州精河县城南四公里处古墓葬出土的金饰件⑬

图14 内蒙古呼和浩特市郊区出土的金嵌松石卧羊形戒指⑭

(二)唐代“金筐宝钿”与“花丝镶嵌”的关系

1.“金筐宝钿”是“花丝镶嵌”的技艺种子

唐代的政治、经济、文化、艺术及其手工业空前繁荣,唐代金银器在我国金属工艺史上谱写了辉煌的历史。从现有出土文物分析,在锤揲、錾刻、铸造、花丝、镶嵌、编织等数十种技艺种类中,具有花丝镶嵌制作技艺及其产品特征的器物并不算多,但在这一历史时期,“金筐宝钿”“宝钿装”“闹装”等称呼将该类技艺提升到新的高度,一方面使得该类产品有着明确的使用属性,如果说之前历朝历代所出现的细金产品多以装饰功能为主,唐代则兼具了使用和装饰功能;另一方面是规范的造物样式和技艺手法为后世树立了范例,在唐以后的各个历史时期固然有着工艺的变迁、佩戴习俗的改变、审美观念的差异等客观因素的影响,但唐代的“金筐宝钿”为“花丝镶嵌”种下了技艺的种子,并影响至今。

图15 乌盟达茂旗出土的金龙项链⑮

图16 金三角鹿头冠饰、牛头冠饰⑯

图17 新疆伊犁出土的“金镶红宝石面具”和“金镶红宝石宝相花盖罐”⑰

图18 西安沙坡村汉墓出土的金灶⑱

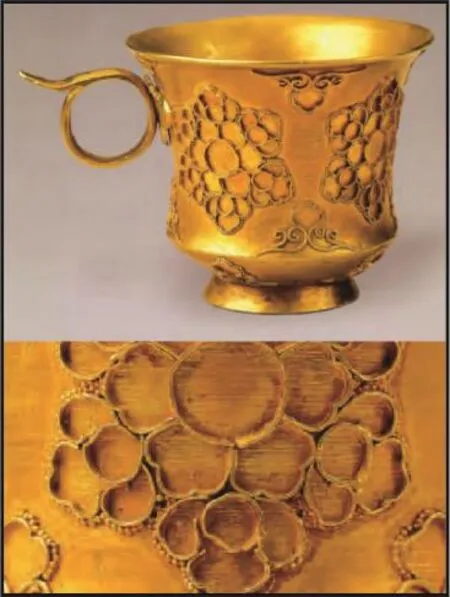

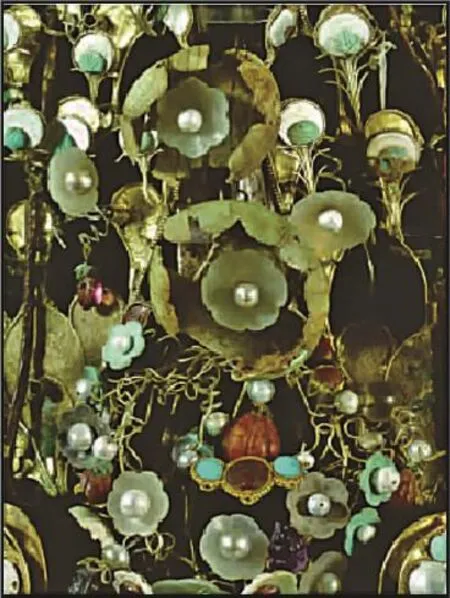

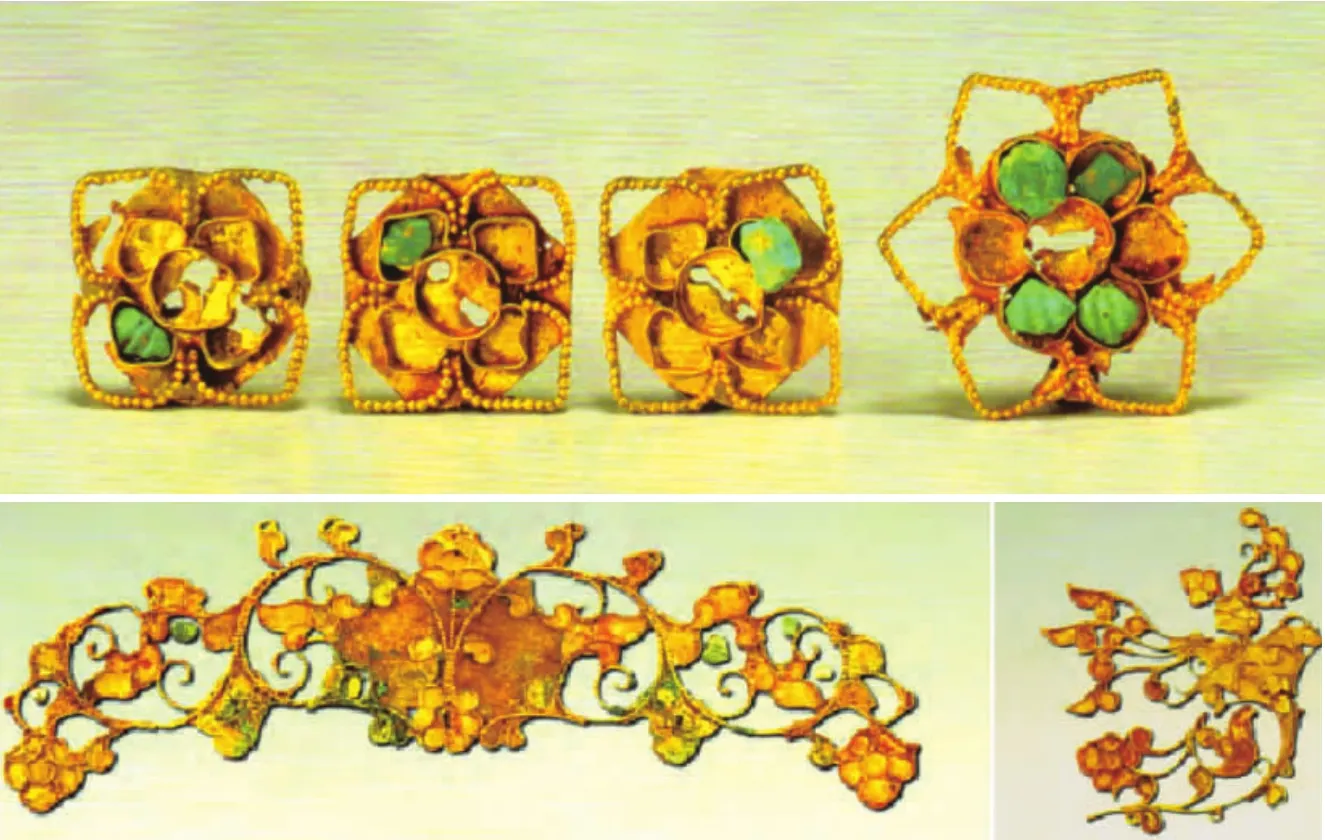

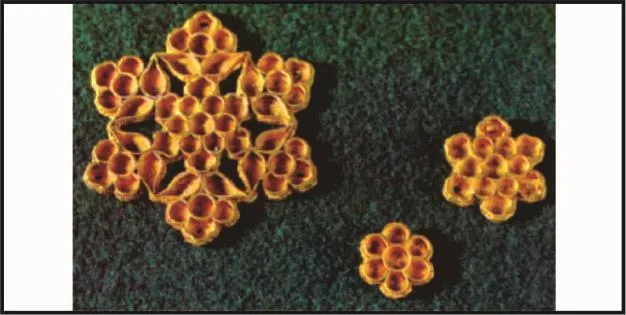

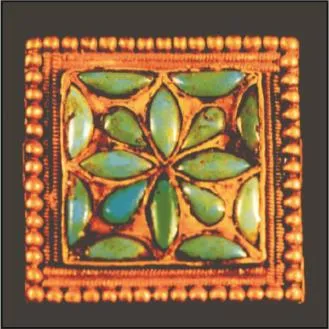

在唐代,梳背是重要的女性装饰物,也是实用器物。金梳背所使用的花丝、金珠粒、焊接等工艺以及卷草纹、缠枝纹等装饰纹样确立了花丝镶嵌的技艺特征和装饰风格。如西安市东郊韩森寨唐墓出土的金筐宝钿鸿雁衔枝金梳背(图28),西安何家村窖藏出土的金筐宝钿卷草纹金梳背(图29),陕西咸阳国际机场唐代贺若氏墓出土的双鹊戏荷纹金梳背(图30)。在生活日用品中也有兼具装饰和使用功能的花丝镶嵌产品。如何家村窖藏出土的金筐宝钿团花纹金杯(图31),陕西西安扶风法门寺窖藏出土的金银丝结条笼子(图32)。具有重要礼仪功能和象征意义的冠饰、带饰、项饰有西安市南郊西安理工大学新校区出土的李倕冠饰(图33),西安市长安区南里王村唐代窦皦墓出土的金筐宝钿玉带(图34),银双龙项饰(图35)等。另有一些出土的装饰物件也具有花丝镶嵌的特征,如西安灞桥区吕家堡村的金乡县主墓出土金筐宝钿缠枝卷莲纹花饰(图36),吉林龙县河南屯2号渤海墓出土“金珠”装饰件(图37)等。此外,在唐晚期地方割据过程中,边疆游牧民族和少数民族部落也发现了具有花丝镶嵌特征的金银器物,如金掐丝镶宝石人形饰(图38),金掐丝方形镶松石牌饰(图39)等。

根据上面出土的文物以及部分文献资料的记载,唐代是我国金银器及其工艺历史上的鼎盛时期,花丝镶嵌制作技艺在这一历史阶段得到完善,发展成熟。无论是官方主导下为皇家、宫廷服务的内庭作坊,还是民间盛行的为百姓婚丧嫁娶、茶肆酒楼服务的手工作业,在金银材料的冶炼、制作技艺的细分以及各种器物的造型样式等方面都业已成熟。以手作为主,人在技在,家族传承等典型的小手工技艺特征为金银器制作技艺的发展完善奠定了基础,尤其在文化繁荣的大背景下,各种地域文化之间的交流和融通加强,多元文化的融通让花丝镶嵌制作技艺得到了全面的发展。

2.唐代花丝镶嵌制作技艺成熟的原因

根据上述出土文物并结合相关文献资料,作者进一步阐述唐代花丝镶嵌制作技艺成熟的原因。

一是规范的生产经营管理体制。在唐代,金银器由官方机构负责其造办和管理,涉及帝后妃子、官宦权贵的日常用器和宗教礼仪器物,具有严格的管理和相对规范的样式,从“金银造办处”到“文思院”的职责一致。在唐以后,宋、元、明、清也继承了唐代的管理体制,同样由如同“文思院”的官方部门来负责金银器的置办,这在一定程度上形成了官方手工业机构,为金银器的规范管理和有序生产奠定了基础,同时也有效控制了金银器的流通渠道和消费市场,让金银器成为了帝后、贵族、高官、巨商以及富庶人家的物品,成为了身份和财富的象征,也影响了民间金银器的使用方式和佩戴习惯。

二是严苛的专业技术训练和工艺细分。在《新唐书·百官志》中记载:“细镂之工,教以四年;车路、乐器之工,三年;平漫刀矟(长矛)之工,二年。”其中的“细镂”是指细金工艺,多指錾刻、镂刻,也可扩展为花丝镶嵌技艺体系。明代田艺蘅在《留青日札摘抄》中总结:“《唐六典》称金有十四种,销金、拍金、镀金、织金、砑金、披金、泥金、镂金、捻金、戗金、圈金、贴金、嵌金、裹金。”[6]174由此可见,在唐代所形成的工艺细分已达14种之多,这种细分既是工艺的细分也是工种的细分,有利于技艺的精进,也展现出工艺的难度和训练的强度,其“教以四年”的学徒周期至今在河北、贵州、云南、内蒙古、新疆等地的师徒传承方式中沿用。

三是东西方文化的交融形成了独有的东方文化韵味。唐朝当时交往密切的有萨珊波斯(公元224~747年)、粟特及昭武九姓、突厥、吐蕃等地,中西亚成为唐朝金银器制作技艺的主要输入地区,其器物的样式、纹饰、功能都是其本地区工匠学习的对象。[7]齐东方、张静在《唐代金银器皿与西方文化的关系》一文中阐述:“在把唐代金银器与‘西方金银器’进行反复比较后,可将一部分器地分成与萨珊、粟特、罗马—拜占廷有关的三个系统。但这并不意味着三者可以截然分开,中亚、西亚及地中海沿岸古代国家复杂的历史背景和金银器皿自身内涵的多样性,也决定了这些器物本身常常是多种文化的集合体。”[8]174随着汉代凿空西域,丝绸之路带来的各种文明在唐代包容并蓄的思想和广袤博深的文化背景下逐步融为自身文化体系,最终形成独特的大唐风韵。

图19 山东莒县双合村汉墓出土的金灶⑲

图20 山东莒县双合村汉墓出土的金盾、金蟾⑳

图21 邗江甘泉二号汉墓出土的金盾形饰和“王冠”形金圈㉑

图22 合肥西郊的乌龟墩墓出土“宜子孙”金饰㉒

图23 河北定县43号汉墓出土的金掐丝天禄、金掐丝辟邪㉓

四是“金筐宝钿”成就了花丝镶嵌的高峰,为后世树立了工艺的典范。在唐以前,考古文物中发现的具有金银花丝工艺或镶嵌工艺特征的文物中,有相当一部分至今还没有厘清其用途,如河北定县43号汉墓出土的金掐丝天禄、金掐丝辟邪等。在现有唐代文献资料和出土文物中具有“金筐宝钿”特征的器物数十种,使用者多为王公贵族,且功能明确,有金梳背、金杯、金冠饰、腰带及其他装饰品。在唐代,金筐宝钿又称“宝钿装”“闹装”,金筐宝钿中“金筐”是指用金丝做的边框,“宝钿”是指用宝石镶嵌。进一步观看出土文物的照片可见,其金丝边框往往是各种金花丝,样式有素丝、正反花丝、麻花丝、拱丝、螺丝、祥丝等,用丝制成的纹样有卷草、荷叶、梅花、蔷薇、如意、云头等,往往组合成团花图案或缠枝纹样,在该时期还常延用汉代的焊缀金珠工艺,形成连珠纹的装饰效果,这为后世的传承和发展奠定了基础并形成了范式。

五是区域文化的融和形成了“宫廷技艺”的帝王专属语义。按照杨伯达的金银器板块学说,北方草原游牧部落金饰文化、黄河长江流域粟稻农作华夏族群金饰文化、西南高原红土地带农牧群落金饰文化在经历了长达一两千年的并存、碰撞、融会、整合,重组为统一的中华帝王金饰文化板块,随着新的民族崛起,促成某些金饰文化亚板块先后融入帝王金饰文化板块之中,此板块始于秦始皇,亡于清宣统。[5]花丝镶嵌以其精致靓丽的形式语言、繁杂细腻的工艺技法、富丽堂皇的装饰效果、高贵典雅的艺术魅力和财富地位的象征语义最终进入帝王家,并在王权、皇权的直接或间接参与和控制下,融入了宫廷文化、皇家礼仪和帝王思想。

从唐代“金筐宝钿”成为帝后、贵族和富庶人家的特殊装饰物开始,宋、元、明、清各朝各代因文化、审美及价值取向的差异形成了不同的艺术风格和器物种类,但该类技艺却一直沿用,并贴上了“宫廷技艺”的标签,即使民间偶有为之,也往往是少数富贵人家的专属,且多带有模仿宫廷技艺、风格和文化的特征。至此,花丝镶嵌技艺完全成熟,只是在某个历史时期工艺及其产品的称谓不同。

二、花丝镶嵌工艺及工具的推断

花丝镶嵌是一个技艺集合体,也是在历史演进过程中不断总结和发展起来的一门技艺体系,与之相关的有拔丝、搓丝、掐丝、填丝、焊接、制胎、錾刻、镶嵌、点蓝、抛光、镀金等工艺环节。这些工艺的产生离不开各个时期的政治、经济、文化背景,尤其是与当时的科学技术、造器思想、审美观念和艺术文化生活紧密相连。综观花丝镶嵌手工艺的发展历程,工具及其工艺的不断创新是发展变迁的保障,然而,在大量花丝镶嵌文物的出土过程中有关其制作工具和工艺方式方面的文献资料却依然匮乏,但不少学者对其从不同的角度进行推论也能大致还原当时的技艺场景和工艺内涵。作者在梳理文献资料的同时也通过田野考察、访谈记录和工艺实践,基本能按照专家的推论厘清工艺的过程。制丝工艺、编丝工艺、炸珠工艺是花丝镶嵌早期工艺和工具发展历程中的几个关键技术,下面作者一一展开分析,部分技艺还需后续进一步深入研究。

(一)制丝工艺

图24河北定州市第40号墓出土的马蹄金和麟趾金㉔

图25南昌市西汉海昏侯墓出土的马蹄金和麟趾金㉕

图 26洛阳东郊兵庄出土的金链㉖

图27 湖南长沙市五里碑出土的金索股链㉗

目前关于将黄金、白银制作成细丝的方法是运用金银的延展性,热处理后通过拉线板(丝孔)由粗及细一次次拔制成需要的规格和尺寸,有手工和电动拔丝两种方式,原理简单、操作方便。一台电动拔丝机器在一个师傅的操作下8小时工作时间内大约能拔制20公斤0.3毫米规格的白银圆丝,相同规格和工作时间内用纯手工拔丝方式大约能加工300克左右白银。无论手工还是电动,都借助了一件关键工具“拉线板(丝眼)”(图40、图41)。但该种工具是现代工业产品,运用时间不超过半个世纪。民间有用铁板自制拉线板的方式,作者在云南新华村见过100多年前自制的铁质拉线板,是用土法在铁板上钻大小不一的孔,孔呈圆锥形以便拔丝。往前追述,古代加工金银丝的方式是怎样的呢?根据现有文献资料总结大致有三种技法:锤锻、剪裁和拔制。锤锻制丝是先秦时期的一种方法,金银较好的延展性使得利用捶打的方式可以加工成线状材质,对捶打的方式和锤头、垫打台面要求较高,一般会残留捶打痕迹,如捶打后再磨锉可以去掉痕迹但会适量损耗材料,较适宜捶打1毫米以上的金银线材,且往往长度有限。剪裁需先将金银捶打成均匀的薄片后再用剪刀进行裁切,工艺相对容易,但同样不易制作长丝。拔制需要借助工具,拔丝均匀,易加工大量且规格统一的金银细丝。尽管目前文献及考古资料中尚未发现古代拔丝板的记载或文物,但在秦汉时期大量制作“金缕玉衣”“银缕玉衣”“铜缕玉衣”的过程中,金、银、铜丝需要规模化、规格化的批量生产,冶铁、钻孔等技术在秦汉时期也已成熟,想必应为拔制更合理。锤锻、剪裁和拔制都是制作金银花丝的第一步,有细丝后还需经过加工制成不同的花丝样式,一般使用的方法为搓制,如同古代棉麻线材质一样,可单股、双股至多股在正反方向上搓成需要的花丝,再将其制作成不同的花丝样式以备后续使用。

(二)编丝工艺

编,即编织,在这里主要是指用金银细丝进行器物造型或装饰的一种技法。《易·系辞上》记载:“上古结绳记事,后世圣人易之以书契”,《易·系辞下》记载:

图28 西安市东郊韩森寨唐墓出土“金筐宝钿鸿雁衔枝金梳背”㉘

图29 西安何家村窖藏出土的金筐宝钿卷草纹金梳背㉙

图30 陕西咸阳贺若氏墓出土的双鹊戏荷纹金梳背㉚

图31 西安何家村窖藏出土的金筐宝钿团花纹金杯㉛

图32 陕西西安扶风法门寺窖藏出土的金银丝结条笼子(烘焙器)㉜

“作结绳而为网罟,以佃以渔。”结绳记事可谓编织的萌芽,在我国原始社会农耕文明、渔猎生活中编织是较早且常用的造物方式。在金银材质制作成丝的技术条件下,借用其他物质的编织方法进而制作具有编织特征的金银织物在理论上是可行的,通过对文物的梳理我们也可以发现不少以编织方式制作的金银器物。

(三)炸珠工艺

炸珠是指将金银制作成圆珠的一种技法,其原理是金银在熔融状态下靠粒子间的张力自然形成圆形,冷却后得到实心圆珠,但往往不能成为正圆形,需夹放在两块木材中再次碾研至圆形。具体方法如下:首先将需要制作的银或金材料(一般为一小段或小片)放置在预制好小窝的木炭上,用火烧至金、银熔融,然后将其快速倒入冷水中即可。在域外,金珠焊缀工艺在3 000多年前就已发明,其常用于装饰作品的线条与表面,亚平宁半岛的伊特鲁斯坎人便是金珠制作大师。㊵作者在云南、贵州等地调研时发现当下本地匠人仍然采用上述方法制作银珠。

工具是工艺发展的核心,但在我国传统文化中形成的“重道轻器”思想影响下,在文献中没有找寻到相关花丝镶嵌的工具和工艺技术的文献资料。同时,绝大多数花丝镶嵌制作工具的主体材质是“铁”,铁是农耕社会的主要工具用材且可熔铸后重复使用以及易腐蚀等特征使得很难找寻到相应的文物作为支撑。根据上述历史的溯源可知,在没有直接的单项技艺传播或明确的技艺传承关系下,在缺乏各种理论依据和文献记载的情况下,跨越不同时间和空间距离竟能找到许多具有技艺同源、风格相似的花丝产品款式和形制,这就是文化传承的魅力,以及工匠不断的工艺实践和经验总结的结果。最重要是手艺人那些名不见经传的小工具的开发和使用。《诗经·小雅·鹤鸣》:“它山之石,可以为错。……它山之石,可以攻玉。”前者主要是指错金,后者是指磨玉。这种以物制物的思想既来源于生活的实践,是对自然世界的一种客观认识,也表现出一种主观能动性,是对经验的不断总结后提炼出来的方法论。中国传统手工艺正是广大手艺人总结具体的生产实践过程中所创造的各种超凡的技术,看似雕虫小技,实则来之不易。花丝镶嵌制作技艺从产生到发展成熟历经数千年,最终落在帝王金饰文化中,并从唐以后历经数代的传承和延续,一直在诸多宫廷技艺中占有一席之地,既展现出宫廷文化的奢华,也呈现出花丝镶嵌的魅力,更表现出这种手工艺及其工艺文化的深厚。

图33 西安市南郊西安理工大学新校区出土的李倕冠饰㉝

三、花丝镶嵌的现代定义

关于花丝镶嵌在当代一些专著、学术论文中有着不同的理解和认识,并分别从不同的角度进行了定义和论证,但正是多重的定义从侧面反映出花丝镶嵌制作技艺的复杂性、丰富性和特殊性。花丝镶嵌具体指代什么?是一类金银产品还是一门工艺技术,其技艺的来源和发展历程分别是怎样的?至今在学术界尚未有明确的定义。随着考古工作的不断推进、文献研究的不断丰富以及当下非物质文化遗产项目和传统手工艺的深入开展,有关花丝镶嵌的研究受到了考古学、历史学、艺术学、人类学等领域相关专家学者的关注,并在当下金银产品的开发过程中赋予了新的物质和非物质文化内涵。梳理花丝镶嵌的历史并构建该类产品和工艺的知识文化体系是为了进一步厘清其产生、发展、传承和创新的脉络,也是弘扬中华文明的一个具体知识节点。

(一)花丝镶嵌现有概念

唐克美、李苍彦在《中国传统工艺全集·金银细金工艺和景泰蓝》中认为:“金银细金工艺又称金银细工,也称花丝镶嵌,一般业内人士大多称它为花丝镶嵌,但从历史沿革及使用的材料和制作工艺来看,称金银细金工艺比较合理、科学。”[9]3白静宜认为:“花丝镶嵌,又叫“细金工艺”,实为“花丝”和“镶嵌”两种制作技艺的结合。”[10]82厉宝华在《花丝镶嵌》中认为:“花丝镶嵌技艺又称细金工艺,从狭义上讲是指传统手工制作金银器工艺中的花丝技艺和镶嵌技艺,从广义上讲则是指制作金银器过程中的全部传统手工技艺。”[11]3颜建超等人在《“花丝镶嵌”概念的由来与界定》中认为:“花丝镶嵌属于金银细金工艺,但不等于金银细金工艺,花丝镶嵌是以金银珠宝为主要原料,以花丝、镶嵌为主要工艺(核心工艺是花丝工艺),并灵活集合了其他如錾刻、镀金、点翠、镂空、珐琅等制作工艺,是一个集成的传统手工技艺。”[12]37综合各类文献资料得出,花丝镶嵌分为花丝工艺和镶嵌工艺两种主体技艺和錾刻、珐琅、镀金等辅助技艺,属于金银细金工艺范畴。

(二)花丝镶嵌的现代定义

根据上述各位专家学者对花丝镶嵌制作技艺的定义,作者试图从艺术学和人类学的角度进一步厘清其学理范畴的概念。首先,从物质属性上讲,花丝镶嵌产品所用的金、银、宝玉石材质等原料,具有贵重、稀有、耐久和难以获得等特征,从古至今仅为少数人服务的特质使得该类产品在生产加工过程中需要通过工巧、细腻、精致等技艺特征来赋予产品更多的附加价值和文化内涵。第二,从技艺方式上看,以手工艺为主体的技艺手法在其发展和变迁过程中往往受到古代金银材料冶炼技术的影响和限制,不利于大批量生产,反过来在现代科学技术快速发展的当下,因部分技艺所需手工的不可替代性也不至于被现代技艺快速淘汰。第三,从艺术发生学的角度来看,花丝镶嵌类的产品在其产生之时不具备明确的功能指示,至少没有诸如酒具、茶具等其他金银容器类产品的使用功能,是以装饰这类器物或自身作为独立装饰物而产生的,因而该类产品的产生是建立在美学基础上以装饰、审美为主的产物,具有艺术手工艺品的本源特质。随着社会的发展、变迁,即使在不同历史时期部分花丝镶嵌产品存在部分明确的实用功能,但其装饰功能始终是第一位的。第四,花丝镶嵌类产品工艺复杂、形态多样,曾一度作为宫廷技艺得到皇家青睐,并在宫廷消失后依然作为具有“贵族工艺”㊶特点的高档工艺品畅销海内外,列入“燕京八绝”㊷之一,成为了和陶瓷、丝绸、玉器等产品类似的国家符号和传统文化元素之一。第五,花丝镶嵌也在贵州、新疆、云南等少数民族地区长期作为服饰、首饰进行人体装饰,说明其在民间也有广泛的工艺基础和消费市场,并在长期的生产活动中融入了区域民间民族文化,形成了相应的民族标识。

图34 西安市长安区南里王村唐代窦皦墓出土的金筐宝钿玉带㉞

图35 银双龙项饰㉟

图36 陕西西安灞桥区吕家堡村金乡县主墓金筐宝钿缠枝卷莲纹花饰及其局部㊱

同时,作者经过长期的田野考察和工艺实践,通过深入的图像观察和拜师学艺式的全方位体验,在总结前人的研究成果基础上认为花丝镶嵌并不能简单拆卸为花丝和镶嵌两种单纯的技艺,更多需要考虑具有两种技艺特征的产品样式。花丝应是以金银丝为主要材料通过各种技法进行创作的所有作品及工艺程序的综合称谓,是从产品样式、元素或形制上具有金银细丝特征的整体描述。其中,“花”的内涵应是从形式特征上赋予的美学定义,即具有美观、多样、丰富等视觉美学特征;“丝”是对金银细丝的物理状态描述,即具有纤细、精致、细腻等形态美学特征,“花”和“丝”均为五官体感所反映的一种心理感受,既包含具象的形态,也包括抽象的感官,从这一层面来讲“花丝”的概念则不难理解其定义的复杂性和丰富性。由此可进一步将“花丝”的概念进行拓展,运用金银的延展属性所制成的各种规格的线性材质,错金及镶嵌中形成的花纹,在金属上以錾刻方式所刻画的凹、凸沟槽,鎏金、描金过程中绘制的线条等均具有“线性”体征。因此,在现代语境下“花丝”是运用现代白话文语义进行的通俗定义,与在文献考据中出现的扭丝、盘丝、累丝、细丝、掐丝、填丝、编丝、錾刻、错金、镶嵌等名词或动词均有一定的联系。从花丝镶嵌产品的具体形式语言分析,明清的“累丝”、唐代的“金筐宝钿”、秦汉的“金缕玉衣”和“金掐丝”、春秋战国的“金银错”均能在某一方面展现出“花”或“丝”的语言特质,若单纯从金丝或银丝的概念进行追溯则可以探究到夏商周时期具有金银细丝特征的各式装饰物。镶嵌,也称实镶,即以不同锉削方式将宝石珍珠等固定在部件或产品上。在古代中国,镶嵌通常属于装饰工艺,有时也影响造型。镶嵌的基本技法有:锉、抠、崩、锼、挤、攒。[9]106镶嵌是一个动词,至少需要两种及以上的物质通过一定的技术手段将其镶或嵌在一起,从花丝镶嵌产品在镶嵌部分的特征来看也是为了丰富材质、增强装饰、提升价值,并在一定程度上增加了工艺的难度系数和复杂程度。

图37 吉林龙县河南屯2号渤海墓出土“金珠”装饰件㊲

图38 金掐丝镶宝石人形饰,唐吐蕃(吐峪浑)时期㊳

图39 金掐丝方形镶松石牌饰,唐吐蕃(吐峪浑)时期㊴

综上所述,要对花丝镶嵌进行明确的定义,需要结合文物、文献以及田野调查的资料进行综合推论,并根据不同的历史时期、地域差异、行业俗语及产品类别进行综合评定。花丝镶嵌不仅仅是一种技艺,也不单指一种产品,而是金银制作工艺的一种门类,一种融合多门技艺的工艺体系及其产品种类,是工匠艺人在长期从事手工艺活动中所创造的具有“材贵工细、繁缛复杂”特征的手工艺体系,从该类手工艺及产品的诞生就注定了与一般手工艺在实用功能和审美方式方面具有本质的差异,进而构建了自身独特的物质和非物质文化属性。花丝镶嵌既是名词,也是动词。作为名词时,主要是指具有花丝镶嵌技艺特征的这一类金银产品,作为动词则指代花丝、镶嵌、錾刻、珐琅等单一技艺或多种技艺综合体。因此,花丝镶嵌属于金银细金工艺的主体技艺,是以金、银、宝石为材质,以花丝和镶嵌两类工艺为核心技艺和形式语义,根据所造器物需要集合其他如制胎、锤揲、錾刻、珐琅等技艺的工艺集合体或具有这一类形态特征和技艺特点的手工艺产品。花丝镶嵌属于传统金银器制作工艺的一大体系,属于金银细金工艺,但金银细金不单指花丝镶嵌,传统金银制作工艺更不能以花丝镶嵌作为全部内涵。

图40 各种规格的丝眼

图41 常用的拉线板

注释:

①杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集1金银器(一)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第6页。

②杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集1金银器(一)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第7页。

③甘肃省文物考古研究所《永昌西岗柴湾岗:沙井文化墓葬发掘报告》,兰州:甘肃人民出版社,2001年。

④杨伯达《中国古代金饰文化板块论》,《故宫博物院院刊》2007年第6期,第6-31页。

⑤甘肃省文物考古研究所、张家川回族自治县博物馆《2006年度甘肃张家川回族自治县马家塬战国墓地发掘简报》《文物》2008年第9期,第4-28页。

⑥杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集1金银器(一)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第20页。

⑦杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集1金银器(一)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第17页。

⑧杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集1金银器(一)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第37页。

⑨国家文物局主编《中国文物精华大辞典(金银玉石卷)》,上海、香港:上海辞书出版社、商务印书馆,1996年。

⑩刘云涛《山东莒县双合村汉墓》,《文物》1999年第12期,第25-27页。

⑪图片来自于杨伯达主编.《中国金银玻璃珐琅器全集1金银器(一)》,第46页。

⑫图片来自于杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集1金银器(一)》,第48页。

⑬杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集1金银器(一)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第56页。

⑭杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集1金银器(一)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第69页。

⑮杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集1金银器(一)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第71页。

⑯杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集1金银器(一)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第72页。

⑰杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集1金银器(一)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第89、91页。

⑱杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集1金银器(一)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第177页。

⑲刘云涛《山东莒县双合村汉墓》,《文物》1999年第12期,第25-27页。

⑳刘云涛《山东莒县双合村汉墓》,《文物》1999年第12期,第25-27页。

㉑南京博物院《江苏邗江甘泉二号汉墓》《文物》1981第11期,第1-11页。

㉒杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集1金银器(一)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第181页。

㉓杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集1金银器(一)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第178、179页。

㉔杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集1金银器(一)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第138、139页。

㉕杨军、徐长青《南昌市西汉海昏侯墓》,《考古》2016第7期,第46-62页。

㉖杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集1金银器(一)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第199页。

㉗杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集1金银器(一)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第192页。

㉘申秦雁《金银器:陕西历史博物馆珍藏金银器》,西安:陕西人民美术出版社,2003年,第113页。

㉙齐东方,申秦雁主编《花舞大唐春:何家村遗宝精粹》,北京:文物出版社,2003年,第227页。

㉚吴镇烽《陕西新出土文物选粹》,重庆:重庆出版社,1998年,第107页。

㉛杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集2金银器(二)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第1页。

㉜杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集2金银器(二)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第55页。

㉝杨军昌、安娜格雷特·格里克、侯改玲《西安市唐代李倕墓冠饰的室内清理与复原》,《考古》2103年第8期,第36-45页。

㉞吴镇烽《陕西新出土文物选粹》,重庆:重庆出版社,1998年,第103页。

㉟杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集2金银器(二)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第81页。

㊱王自立、孙福喜《唐金乡县主墓》,北京:文物出版社,2002年。

㊲杨伯达《中国美术全集工艺美术编(10)(金银玻璃珐琅器)》,北京:文物出版社,1987年。

㊳杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集2金银器(二)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第82页。

㊴杨伯达主编《中国金银玻璃珐琅器全集2金银器(二)》,石家庄:河北美术出版社,2004年,第83页。

㊵Hermann Schadt,Goldsmith’s Art:5000Years of Jewelry and Hollowware,New York:Arnoldsche Press,p21。本书的《伊特鲁利亚——金珠装饰大师》一节中,指出金珠焊缀虽然起源于3000年前,但伊特鲁斯坎人却将其臻于完美。在工艺部分,作者赫尔曼·沙边峙介绍了四种炸珠工艺。但不包括齐东方先生在《唐代金银器研究》介绍的“吹珠法”。

㊶邱春林在《“贵族工艺”依然盛行的文化人类学解释》一文中说:“贵族工艺”是相对于“民间工艺”而言。《民族艺术》2010年第3期,第374-79页。唐克美、李苍彦《中国传统工艺全集——金银细金工艺和景泰蓝》,郑州:大象出版社,2004年,第3页。

㊷燕京八绝通常是指:花丝镶嵌、景泰蓝、玉雕、牙雕、金漆镶嵌、雕漆、京绣、宫毯。