日本第二次现代化中家庭主妇的非正规就业

2018-10-25李金凤

李金凤

一、研究背景

据安东尼·吉登斯和乌尔里希·贝克的现代化相关理论,欧美国家自20世纪70年代以后进入第二次现代化,即自反性现代化阶段。随着全球化的进展,日本社会也从之前的工业社会转入风险社会、脱传统化社会和个人化社会。其中,脱传统化不仅使日本传统的家父长制家族逐渐解体,甚至第一次现代化中出现的现代家庭(Modern Family)①本文中的现代家庭是指落合惠美子教授提出的“近代家族”,也有个别学者译为近代家庭,包括八个特征:(1)家庭私人领域与公共领域的分离;(2)家庭成员间强烈的感情纽带;(3)子女中心主义;(4)男性属于公共领域;(5)家庭集团的强化;(6)公开社交的衰退和私人隐私的形成;(7)排除非亲属;(8)核心家庭。,也逐渐出现多样化甚至个人化趋势。现代家庭中的全职家庭主妇逐渐成为兼职家庭主妇,即家庭主妇从事非正规就业;或者现代家庭变为双职工家庭,进而以家庭为单位的福利制度逐渐转向以个人为单位。

日本自1886年明治维新始进入第一次现代化。据相关实证研究分析,在日本大正时期,即1912—1924年,日本现代家庭中的家庭主妇开始出现在城市中产阶级家庭中,并于战后快速成长期急速的现代家庭化中形成主妇阶层,继而普及到大众,成为女性理想的意识形态。[1]但随着日本现代化的进一步发展,到20世纪90年代,日本家庭主妇开始出现脱主妇化,并伴有多种形态,甚至出现了家庭主妇的两极化和贫困问题。

据笔者目前所掌握的资料,对日本家庭主妇的脱主妇化或非正规就业的研究,大都是从人口学、社会性别意识形态、工作与家庭两立等计量社会学或劳动经济学等相关学科所进行的研究,尚未有从第二次现代化中的风险性等主题来解读家庭主妇的研究。基于以上分析,本文在解析日本第一、第二次现代化中,家庭主妇从主妇化走向脱主妇化并从事非正规就业这一动态的发展变迁基础上,详细分析家庭主妇从事非正规就业的主客观原因和现状等相关问题及其可能性的对应政策。

二、日本现代化中的主妇化及脱主妇化

据现代化相关理论及实证分析,西欧诸国的现代化可以分为第一次现代化(1500—1969年)和第二次现代化(1970年至今)两个阶段。与西方国家相比,日本晚了近三百年左右才进入现代化第一个阶段(1868—1969年)。[2]虽然日本于1970年进入了第二次现代化,但作为后发现代化国家,根据日本社会学家富永健一的研究,其政治、经济、文化和社会四个子系统的现代化并非同时进入第二次现代化阶段,其中存在时间差和颠倒的顺序差。[3]73-90

其中现代化中的社会现代化子系统,周维宏在相关数据实证分析的基础上,通过与英国现代化相比较,证明了富永关于日本现代化的顺序差和时间差的观点,并在分析落合惠美子关于妇女总和生育率变化的基础上,认为社会现代化在20世纪90年代初才和英国接近并达到了现代化的第二个阶段(总和生育率为2以下)。[1]同样,铃木宗德根据U.贝克的现代化理论和第二次现代化中家族的统计指标(女性劳动参与率、平均初婚年龄、未婚率、离婚率的上升和总和出生率的降低)变化,认为日本社会于20世纪90年代后半期以后进入第二次现代化,而70年代至90年代后半期则处于第一次现代化末期和第二次现代化初期的过渡时期。[4]61-62至于日本家庭主妇的主妇化,在第一次现代化初期阶段,只是出现了家庭主妇而并未出现主妇化,但在第一次现代化的末期和第二次现代化的初期,日本急速地实现了家庭主妇化。但20世纪90年代之后又开始逐渐地脱主妇化,日本这种家庭形态的变化与同为现代化国家的英国存在巨大的顺序差和时间差。韩国教授张庆燮把以上东亚后发型现代化国家与先发型现代化国家之间存在的时间差,称为“压缩现代性”。①压缩现代性是指一种社会情境,在这个情景中,经济、政治、社会或文化以一种在时间和空间维度上高度压缩的方式发生变迁,因为这些相互迥异的历史元素和社会元素的变动同时存在,从而建构和重构了一个高度复杂和流动的社会体制。参见CHANG Kyung-Sup:Individualization without Individualism:Compressed Modernity and Obfuscated Family Crisis in East Asia.Journal of Intimate and Public Spheres,Pilot Issue,2010,(3).他认为,东亚的现代化是高度浓缩的、经历着时间和空间上的浓缩式变迁,第一次现代化和第二次现代化处于一种追赶的状态。[5]而日本主妇化的变迁就是压缩现代性的一个典型的效应。

(一)第一次现代化末及第二次现代化初的家庭主妇化

日本的第一次现代化始于1868年的明治维新,一直持续到战后的高速经济成长期。这期间的第一次世界大战后,日本城市人口增长,城市的工薪阶层家庭中,丈夫在外工作、妻子负责育儿和家务劳动这种社会性别分工固定下来。另根据日本1920年第一次国势调查,工薪阶层占全国人口的8.5%,比大正初年增加了约3倍。[6]26这是日本现代家庭中家庭主妇出现的时间及比例,至于把工薪阶层的妻子称为主妇,跟当时的妇女杂志有很大的关系。比如1916年的《妇人公论》和1917年的《主妇之友》,内容上出现了涉及家庭主妇责任象征的“家計簿”(家庭收支簿),这样看来在大正时代,“主妇像”开始作为女性生活的新形象,代替之前明治时代的“良妻賢母像”(贤妻良母像)。[6]26-27由此分析,日本第一次现代化的大正时代,在城市工薪阶层中出现了家庭主妇,但比例较小,尚未一般化。

欧美国家的历史社会学研究认为,家庭主妇是在现代化的产业化过程中出现的。在日本,深谷昌志首先在教育社会学领域探究主妇的形成过程,他认为,战前女子教育的基本理念——良妻贤母主义是现代社会性别观的起源,而良妻贤母这一意识形态是日本独特现代化过程中形成的历史复合体,即以国家主义为支柱的儒教女性像、近世女性像和西欧女性像的复合体。[7]11小山静子进一步指出,良妻贤母思想是欧美近代国家和战后日本社会中共有的现代思想,是在日本现代化的过程产生的,也是“男工作,女家庭”这一生产领域和再生产领域分离的社会性别分工意识形态。[8]237家庭主妇的出现及其形成过程都与日本现代化有密切的关系,可以说是在现代化的过程中诞生并发展的。

1.家庭主妇的概念

主妇和家庭主妇这两个词汇的出现及具体含义,在中日两国的语言中有相同的含义,但也存在微小的差别。在中国,“主妇”一词在《汉语大词典》上卷中的解释有两个:一是指女主人。《仪礼·士婚礼》:“见主妇,主妇阖扉立于其内。”郑玄注:“主妇,主人之妇也”。二是指正妻。《战国策·魏策一》:“今臣之事主,若老妾之事其主妇者。”[9]298《辞源》与《古汉语大词典》中关于“主妇”的解释同上,可见“主妇”在汉语中自古就有,并非近代才有的词汇,第一个解释只是文中“主妇”含义的一部分。

家庭主妇在《汉语大词典》上卷中称为“家庭妇女”:只做家务而无职业的妇女。[9]2064《语言大典》中家庭主妇(Housewife)是指操持家务的已婚妇女:特指不从事任何有工资或收益的工作的已婚家庭妇女。[10]1675

在日本,“主妇”一词的出现除了与大正时代的妇女杂志有关以外,据日本《广辞苑》中对“主婦”的解释:(1)一家主人的妻子;(2)安排一家人生活的妇人、女主人。[11]1286“専業主婦”(本文译为家庭主妇)是指不工作,主要从事家务劳动的主妇。[11]1515《大辞林》中“主婦”是指作为妻子,担任安排一家人的家庭生活和管理责任的女性。[12]1210“専業主婦”(本文译为家庭主妇)是指不就业,专注于家务劳动的主妇。[12]1423

综合以上中日词典中关于“主妇”“家庭主妇”的解释,主妇是指家庭中的妻子,是家里的女主人;家庭主妇是指不参加工作,只专心于家务劳动的主妇。其中的家务劳动,濑地山角认为,每日的家务劳动可以称为劳动力的再生产,此外还包括育儿和护理共三种形式。[13]11文中的家庭主妇(House Wife),即日语中的“専業主婦”,虽也有个别研究者把“専業主婦”译为“全职主妇”或“专职主妇”,但经查询维基百科和学术字典上的解释,没有“全职主妇”和“专职主妇”的相关解释,译为“家庭主妇”更加符合日语中“専業主婦”的意义。因此本文把家庭主妇概括解释为:随着日本现代化、产业化的发展和职住分离,形成“男主外,女主内”的社会性别分工,在经济上依赖丈夫,无报酬地担任家务劳动、育儿、护理等再生产活动的有配偶的女性。

2.日本战后的主妇化

随着第一次现代化的进行,日本战后的20世纪50年代开始出现了主妇化趋势,部分女性结婚或生子后终身做家庭主妇。日本进入第二次现代化后,从20世纪70年代中后期开始,部分女性在结婚后,成为家庭主妇,但等孩子长大后,又因家庭经济或个人理想等原因,进入劳动市场再就职并从事非正规就业,进而形成了M型的就业模式。为了更清楚详尽地论述第二次现代化中家庭主妇的相关情况,也有很多日本女性和研究者认为日本的家庭主妇是一种职业,在日语中称从事M型就业模式的家庭主妇为“兼業主婦”,因此本文把结婚后无业的家庭主妇称为全职家庭主妇;结婚后辞职、中高年再从事非正规就业的家庭主妇称为兼职家庭主妇。

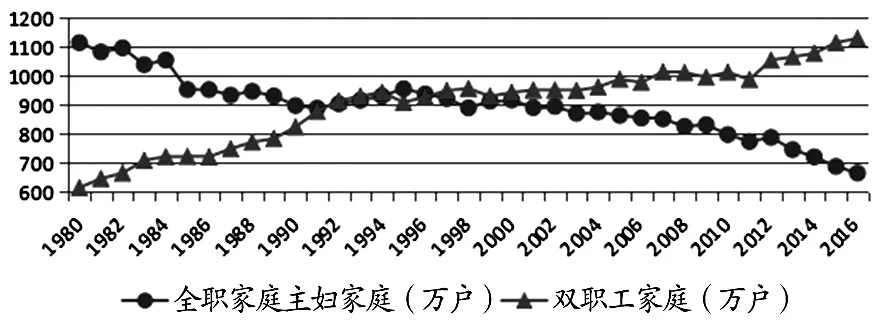

家庭主妇最开始是出现在大正时期的中产阶层家庭中,战后随着日本民主化改革和经济的复苏,20世纪60年代出现了“一亿总中流”的意识,九成左右的人们认为自己是中产阶层,家庭主妇大众化。1955年全职家庭主妇家庭占全体的74.9%;[14]1980年全职家庭主妇家庭有1114万户,占全体的64.4%;1992年就开始出现全职家庭主妇家庭少于双职工家庭11万户,之后的1995年和1996年有所反复;自1997年之后双职工家庭数量上就超过全职家庭主妇家庭,1997年的全职家庭主妇家庭仅921万户,占全体的49.3%,双职工家庭比例自此超过了全职家庭主妇家庭;2014年全职家庭主妇家庭是720万户,仅占全体的40%(见图1)。[15]战后50年代至90年代初,全职家庭主妇家庭在日本占绝大多数,也可以证明家庭主妇在第一次现代化的末期和第二次现代化的初期大量地出现并呈现出主妇化的趋势。落合提出的“战后家庭体制”中的三个特征之一就有女性的主妇化,并认为战后人口转换有20世纪50年代开始的和1975年开始至今的两次,其中在第一次的人口转换中产生了主妇化。[16]8-101

3.日本主妇化——时间上被压缩的特征

欧美国家在20世纪70年代左右先后步入了第二次现代化阶段,但日本作为后发现代化国家,其现代化的四个子系统中,社会现代化于90年代初才进入第二次现代化。除了总和生育率降低到2以下外,主妇化家庭的比例在90年代初也开始下降,这意味着主妇的劳动参与率逐步提高,由之前的主要专注于再生产劳动,开始从事生产劳动,脱主妇化。

图1 全职家庭主妇家庭与双职工家庭历年变化

与欧美国家20世纪初期家庭主妇的普及相比,日本在战后的高速成长期中才实现了家庭主妇化。日本之所以高度经济成长期实现家庭主妇化,除了特殊的社会文化背景、经济等相关的一系列原因外,也与政府政策的保护,即配偶补贴、配偶税制和第三号被保险年金制度等密切相关。日本现代化中四个子系统的现代化,除了与欧美国家现代化存在顺序差以外,还有时间差。日本落合惠美子教授对于东亚的压缩现代化,利用人口学中总和生育率(TFR)的数据进行了量化实证,发现欧洲的二次生育率下降,中间有50年的稳定时间,而日本的第一次生育率与欧洲国家有约25年的时间差,第二次生育率下降却只有仅仅数年,且两次生育率是连续下降,没有稳定期,由此证明日本作为后发国家的现代性是被压缩了的。[17]除了上述日本总和生育率在时间上被压缩外,主妇化作为现代化进程中的独有现象,时间上也是被压缩了的。根据日本社会现代化中家庭主妇的出现、主妇化和脱主妇的时间,并与最早开始现代化的英国相比较,来推测其中存在的时间差。英国的家庭主妇出现于19世纪40年代的初期[18]57-64,日本的家庭主妇出现于大正时期(1912—1924),英日开始主妇化的时间存在大约70年的时间差。英国的家庭主妇出现后,在19世纪的后半期开始普及到劳动者阶级[18]58-65,关于日本的主妇化时间,落合认为在第一次人口置换时,出现了主妇化,大约是在20世纪50年代左右。[19]英国到20世纪70年代初,劳动女性中大约有3/4是主妇[18]76,日本家庭主妇家庭明显减少是在20世纪90年代初,英日脱主妇化开始的时间存在大约20年的时间差。纵观以上英日之间家庭主妇出现的时间差、主妇化的时间差和脱主妇化的时间差并不相同,英国从主妇化到脱主妇化用了90年左右,日本从主妇化到脱主妇化仅用了40年,这是日本作为现代化后发国家,在赶超欧美国家时压缩、半压缩式进行的结果,也是日本现代化进行过程中的必然现象。

(二)第二次现代化中的脱主妇化

日本社会进入第二次现代化阶段,家庭出现形态的多样化和脱主妇化。对于这种转变,落合惠美子认为自1975年之后,形成“家庭的战后体制”的三大主要特征均逐渐变化,即女性从主妇化开始走向脱主妇化、再生产平等主义的崩溃和“人口奖金”时代的结束。[16]198-200这种现象的出现客观上是因为产业构造的变化造成的都市圈扩大,进而使家族面临孤立和危机,再加上就业构造的变化造成劳动时间的扩散和非正规雇佣的增大,以及地域空洞化和意识形态上的家族解体,最终出现脱主妇化。另据贝克第二次现代化理论中的个人主题和风险主题,日本进入第二次现代化阶段,家庭主妇在育儿期结束后,再就职大多从事非正规就业,或结婚后未间断地继续就业,出现脱主妇化现象,即个体化现象。同时日本的福利体制是以家庭为基础,尤其大多数是与家庭主妇有关,不利于离婚者,也不适合高龄化社会。但随着进入第二次现代化阶段,家庭主妇开始了脱主妇化,主妇如果离婚或者走向高龄时,出现贫困风险的概率很大。

根据英日主妇化和脱主妇化存在的时间差,可以推测出日本战后第一次现代化典型的压缩式特质,同时也浓缩式地走向第二次现代化,甚至出现了家庭和个人急剧地去家庭化和规避风险的个体化趋势,其中显著的特征就是家庭主妇由战后的大量出现,到20世纪90年代又急剧地脱主妇化。

日本全职家庭主妇家庭虽自20世纪90年代初逐渐减少,但家庭主妇的就业自20世纪70年代中期就开始增加,就业形式主要为非正规就业。根据厚生劳动省的相关统计资料,日本家庭主妇在高速经济成长期内是典型的M型就业模式,到20世纪80—90年代M型就业模式的底部开始变浅。就业模式的转变预示着家庭主妇的劳动参与率提高,不再是之前一结婚就辞职,专心于家庭的再生产劳动者。家庭主妇出现这种变化除了受日本传统的社会性别分工意识影响外,主要受到第二次现代化中全球化以及全球化引起的城市圈扩大和其他相关的风险因素所影响。

贝克在《风险社会》一书中,阐述了第二次现代化中的“个体化主题”,其中也包括家庭主妇的个体化。第二次现代化中家庭主妇的脱主妇化,就业率也不断增长,但非正规就业的现状,使得主妇不仅要面临就业经济等失业风险,还得面对主妇自身个体化进程中的“不完整”。所以家庭主妇原则上已就业且有一定收入,应该自立,但非正规就业缺乏相关的劳动保障,再加上日本固有的男女同工不同酬的陋习,使得家庭主妇依旧要极大地依靠来自丈夫的经济保护。家庭主妇为了兼顾家庭与事业,主动或被动地选择非正规就业,除了可以实现自己的“个体化”外,日本进入第二次现代化后,尤其是20世纪90年代后被称为“失去的20年”,家庭主妇从事非正规就业可以补贴因经济低迷带来的家庭收支不平衡。家庭主妇的这一选择同时也与传统社会性别分工中女性“主内”的“母亲”角色有关,家庭主妇要承担生育和育儿的责任,那么孩子就仍旧是在职业竞争中可预期的“障碍”[20]136,这样家庭主妇在同传统角色相决裂之时,又不得不与传统角色重新产生关系。

贝克认为,这是“在性别关系中的个体化过程有着十分矛盾的后果。一方面,在对‘他们自己的生活’的追寻中,男人和女人从传统的模式和可归因的角色中解脱出来;另一方面在普遍的被削弱的社会关系中,人们为了寻求伙伴关系中的快乐而被推进束缚中”。[20]128但男性与女性在第二次现代化中个体化面临的风险系数是不同的。从社会性别角色和婚姻家庭来看,劳动市场的分工在一定程度上取决于家庭内部社会性别的分工,虽然家庭主妇用进入劳动市场来反抗传统的性别身份,寻找一种新的社会认同,但男性的个体化与传统角色认同是一致的,作为“父亲”或“事业男性”,都无碍于男性的职业生涯,经济个人化和男性角色行为是结合在一起的,相反个体化在一定程度上巩固了男性的角色行为。[20]137对于家庭主妇来说,个体化并不完整,依旧需要依靠男性,更加强化了主妇“主内”的社会性别身份。

三、第二次现代化中家庭主妇非正规就业的现状及主客观原因

“非正规就业”的定义源于“非正规部门”的定义。“非正规部门”(Informal Sector)也称“非正规经济”,最早由美国学者Keith Hart在1971年提出。2002年第90届国际劳工大会首先提出了非正规就业指标,2003年第17届国际劳工统计大会(ICLS)对该指标进行核准。如果雇员的劳动关系在法律或者实际意义上不受国家劳工法规、收入所得税制度、社会保护以及一定的员工利益(如解雇员工的提前通知、遣散费、带薪的年假和病假等等)所要求的社会保障或权利而建立起来的话,他们就被认为是非正规的就业。

日本的非正规就业,如果按照上述的标准来看,可以分为三个阶段:第一,承包劳动者;第二,第三次产业化和服务业发展出现的非全日制型劳动者;第三,经济低迷和经济全球化出现的非正规就业。三种就业形态都可以称为非正规就业,只是就业的具体形式不同。承包劳动者出现于现代以前(包括现代)也依然存在着,属于原始的非正规就业;后两种就业形式包括本文的家庭主妇非正规就业。

1965年之后,因经济的第三次产业化和服务行业的发展,具有现代化气息的主妇非正规就业出现。这主要是因为第三次产业本身产业的特征,首先需要消费和供给同时进行,其次业务上有忙有闲,因此企业避开闲时,只在忙时雇用非正规就业者,这样可以节省劳动力成本,再加上高度经济成长期形成的家庭主妇阶层,就出现了以“主妇非正规就业”为中心的非全日制型非正规就业。由于1990年之后的经济低迷和经济全球化等原因,企业压制劳动力成本,尽量限制正规就业者的数量,从劳动力市场上以非正规就业的形式大量地雇用刚走出学校的毕业生,自此这种非正规就业与之前的主妇非正规就业,存在质的变化。企业为了最大利润化,逐渐把正规就业者担任的业务也灵活地雇用非正规就业者来完成,以家庭主妇阶层为中心的非正规就业者开始逐渐地扩大,也出现了包括年轻人和失业的中高年者等的全日制型非正规就业者等多种形态的非正规就业。[21]6-10

(一)家庭主妇非正规就业的现状

自20世纪70年代以来,日本非正规就业者的数量开始上升,主要人群是家庭主妇,典型的就业形态是M型就业模式;到90年代,非正规就业的人数急剧地上升,除了家庭主妇外,日本年轻人的非正规就业比例也在不断地增加。据总务省统计局2016年的《劳动力调查》,女性非正规就业者为1367万人,增加了22万人,其中如图2所示,45—54岁年龄段的非正规就业人数是342万(占 25%),35—44岁的有 313万(占 22.9%),55—64岁的有262万(占19.2%)。仅从年龄层次来看,处于这三个年龄段的绝大多数仍是兼职家庭主妇。

图2 2016年日本女性不同年龄层次的非正规就业比例

在日本总务省统计局2017年的《劳动力调查》中有关女性从事非正规就业的理由,最多的是“想在自己时间上方便的时候工作”,有383万人,占29.1%,比前一年增加了16万人;其次是“想要贴补家庭开支和学费”,有330万人,占25%,比前一年增加了2万人;第三是“想要兼顾家务劳动、育儿和护理等”,有228人,占17.3%,比前年增加4万人。[22]选择以上两个理由的非正规就业者大多也是家庭主妇,其比例也已经超过半数。由此来看,在第二次现代化中,家庭主妇的就业形式主要是非正规就业。

家庭主妇在20世纪70年代开始脱主妇化,出现兼职家庭主妇,到90年代中期出现了双职工家庭数量(包括夫妇都从事非正规就业)超过全职家庭主妇家庭。从图3中也能看出自70年代开始日本女性M型就业模式的最底部逐年上升,1970年和1975年的最底部是25—29岁,上升3.1%;1985—2005年的最底部挪到了30—34岁,上升12.1%;2017年的最底部挪到了35—39岁,30—34岁阶段比2005年上升12.5%,35—39岁阶段上升10.4%,同时可以看出,从1995年之后,45—49岁的劳动参与率与25—29岁的劳动参与率逐年持平。女性劳动力参与最底部的逐年上升,正好印证了日本社会在从第一次现代化进入第二次现代化后,家庭主妇由主妇化到脱主妇化的过程,及兼职家庭主妇的逐年增加;而最底部年龄段的挪动证明了社会现代化中个体化的发展催发的晚婚化。25—29岁和45—49岁阶段之间的劳动参与率差由1970年的17.5%到2017年的2.7%,说明日本社会现代化自90年代以来的女性晚婚化,25—29岁的女性大都是处于就业中,45—49岁的女性大都是兼职家庭主妇和双职工家庭,两个阶段就业率的持平,更加印证了日本自70年中后开始的脱主妇化,兼职家庭主妇家庭和双职工家庭的逐渐增加。

图3 日本女性各年龄层劳动力人口比例变化(1970—2017) (单位:%)

(二)家庭主妇非正规就业的主客观原因

日本战后的主妇化,同英美国家一样,是在现代化发展中出现的现象,但是日本的家庭主妇在一定程度上也是在国家政府的主导下出现的。[23]156-157日本战后经过民主化改革出台了一系列恢复经济的措施,尤其是以被现代化赋予新元素的社会性别分工为前提的税收制度和养老金制度,间接地促进了家庭主妇的诞生。在社会进入第二次现代化后,面对全球化、信息化和经济低迷等客观方面的原因,政府针对家庭的相关福利制度加速了家庭主妇非正规就业。同时企业的雇佣制度在一定程度上也倾向于雇用家庭主妇等非正规就业者,来增强竞争力。从男女性的主观愿望上来看,男性希望妻子既可照顾家庭,又可就业来增补家庭收入。女性既要实现自己的传统性别角色,又要实现自我,也会主观地选择非正规就业。

日本税收制度中有“配偶特别扣除”制度,根据这一制度,如果丈夫有正式工作,妻子年收入超过103万日元,不仅收入将被扣税,而且家庭也不能享受扣税起征点优惠,丈夫工资中的“配偶补贴”也会被取消,其结果是家庭总收入不增反减,这种收税制度倾向于保护家庭主妇家庭。如妻子年收入等于或少于103万日元,户主会被认定为存在需要抚养的家庭,从丈夫所得中扣除38万日元,这样丈夫交税的负担就会减轻。但如果妻子的年收入超过了103万日元,很多企业就会停止给丈夫的配偶补贴。在日本约有半数以上的企业都会支付配偶补贴,其中八成的非课税限度是103万日元。[24]173

1985年《国民年金法》进行了修改,强制薪制人员(企业职工和公务员)的配偶作为第三号被保险人加入国民年金,“年金权”覆盖到了全体妇女。[25]这一制度被称为“第三号被保险人制度”,企业职工和公务员加入厚生年金和共济年金作为第二号被保险人,第二号被保险人的配偶——家庭主妇就是第三号被保险人。这一制度的设立主要考虑到家庭主妇没有工作,还要承担育儿、看护老人等家务劳动,也缺乏缴纳养老金的能力,可以作为第三号被保险人加入年金,但该制度要求家庭主妇作为第三号被保险人每周的工作时间不超过正规就业者的四分之三,且年收入不超过130万日元。[25]也就是说,如果家庭主妇作为第三号被保险人的年收入不超过130万日元,不必支付社会保险,自动就能获得年金。这个社会福利制度可以称之为“日本式的社会福利制度”,其有两个特点,其一是单一主义的社会保险制度,其二是它严重依赖于家庭,将家庭作为社会福利和服务提供的场所。[26]232这与欧美国家的三种福利体制相比,其最大的特征也是以家庭为单位而不是以个人为单位。

在国家政府主导下的日本课税制度和第三号被保险人制度,使得家庭主妇只能选择短时间的非正规就业来保障家庭收入不减少,同时实现自己想就业的愿望,但在一定程度上也抑制了女性的正规就业机会。由贝克的第二次现代化理论来看,家庭主妇的非正规就业在一定程度上实现了其不完整的个体化,又规避了家庭在第二次现代化中的经济风险。

进入现代化的第二个阶段后,日本泡沫经济崩溃,企业为了加强竞争力的必要性,削减成本压力,雇用更多的非正规就业者。因非正规就业者没有相关的社会保障制度,企业可以根据具体情况随意增减职员,也不用支付退休金和社会保险等,更可以削减职员的教育费和培训费等。尤其是企业如果雇用家庭主妇,会有很多有利点:第一,因日本年功序列制的工资体系,家庭主妇在中高年再就业时,工资会很低,因日本的税制和年金制,家庭主妇本身也不能从事薪金高的工作;第二,家庭主妇要兼顾家庭,在职业上没有更高的追求,更愿意从事非正规性的工作;第三,家庭主妇比起刚毕业的大学生,权利意识更淡薄,更易管理;第四,家庭主妇很难形成大规模的组织机构,比如工会之类性质的组织;第五,家庭主妇的劳动质量高,很多家庭主妇具有高学历,也具有工作经历,比刚毕业的年轻劳动力更具有工作的能力。在非正规就业人群中,兼职家庭主妇是其中很受企业欢迎的一部分。从男性角度来看的话,第二次现代化中受经济全球化的影响,单靠男性一个人的工资已无法支撑家庭的开支,需要女性也参加就业来维持家庭。有关统计数据显示,日本39.1%的男性希望妻子做兼职家庭主妇,32.7%的男性希望妻子能够兼顾家庭和事业,既可以照顾家庭,又能缓解家庭的经济压力。[27]

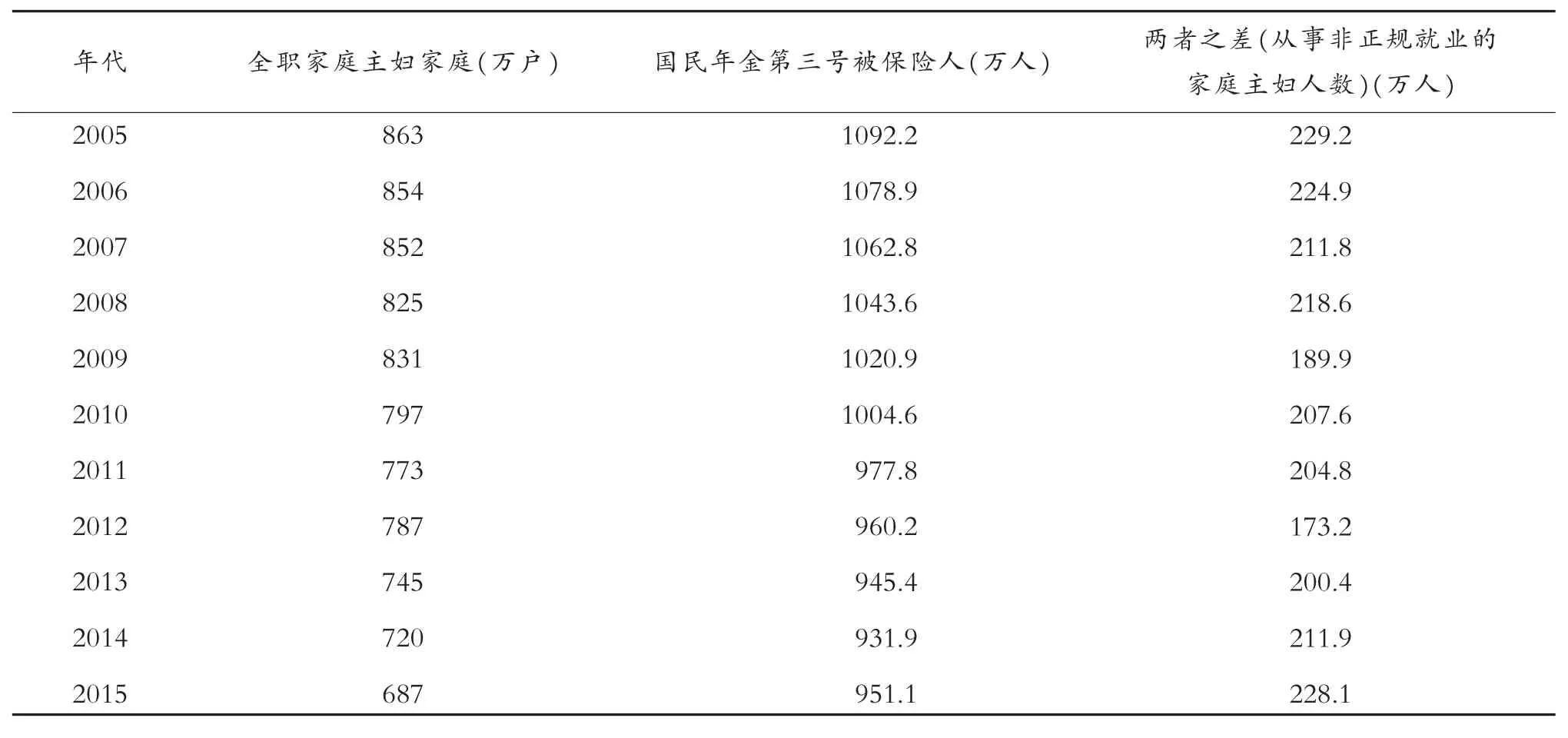

由上可知,在企业的雇佣政策和男性的主观愿望下,日本虽全职家庭主妇数量上会减少,但是从事非正规就业的家庭主妇每年都在增加。主妇只要满足作为第三号被保险人和课税制度的工作时间和年收入的限制,不必缴纳相关的税收和社会保险便会自动获得配偶补贴和年金。所以说虽然全职家庭主妇家庭在逐年减少,作为第三号被保险者人数也在逐年减少,但从事非正规就业的家庭主妇一直保持在200万人左右并有增加的倾向。据厚生劳动省的用语解说,第三号被保险人是指第二号被保险人抚养的配偶(第三号被保险人可能是男性,据考察人数很少,在此忽略不计),在日本一般是“男主外,女主内”,那么两者之差的家庭主妇人数暂认为是在从事非正规就业的兼职家庭主妇,这个人数自2005年以来几乎不变,基本维持在200万人左右(见表1)。

家庭主妇在进入第二次现代化后,据图1可知,到2016年仅37%的全职家庭主妇,其余则是兼职主妇家庭和双职工家庭。从表1中可以看出,自2005年之后,兼职主妇一直保持在200万人左右。据图2日本总务省统计局的相关统计,2016年女性非正规就业者有1367万人,增加了22万人,15—64岁的非正规就业者有1716万人,增加了3万人,其中比前年变化大的是45—54岁年龄段,增加了12万人,35—44岁年龄段减少了7万人。[28]从非正规就业女性的年收入来看,占比例最高的是不满100万日元的人,占45.1%,100—199万日元的占39.5%。[28]

表1 日本全职家庭主妇家庭与第三号被保险人的变化 (2005—2015)

由此看来,兼职家庭主妇依旧在增多,选择非正规就业的主观原因一方面是补贴家庭相关开支,另一方面依旧是家庭和事业的两立,并且年收入100万日元以下的占近一半左右。虽然家庭主妇非正规就业的比例在逐年上升,但年收入低的比例依旧很高,这说明家庭主妇在脱主妇化的过程中,首先想要脱离传统社会性别身份,以期实现自己的个体化,但“母亲”的身份又使她们失去了在职场上的竞争力,年收入的低下,不得不依旧依靠男性来应对失业风险和作为“母亲”身份的风险。同时在全职家庭主妇家庭中,据JILPT的调查显示,12.4%的全职家庭主妇家庭处于贫困状态中,估计大约有55.6万户。[14]作为“母亲”的家庭主妇在完成自己传统性别身份的同时,为了应对家庭面临的经济风险,只能进入职场面对日本企业的男女同工不同酬等性别歧视问题。综合分析,日本家庭主妇无论在主妇化还是脱主妇化中,传统性别分工并未消失,反而被加强。

四、日本家庭主妇非正规就业走向与对策

据目前日本厚生劳动省等相关的政府统计数据,2017年女性的非正规就业率达到55.8%,其中35岁以上女性的非正规就业率达到均半数以上。[29]随着第二次现代化中经济全球化,家庭主妇如果既要完成自身的性别身份又要兼顾家庭的话,会持续地从事非正规就业。

日本的性别差指数①性别差指数(GGGI)是指各国的男女格差指数。由世界经济论坛(WEF)2005年开始实施,每年分别算出在经济活动、政治参与度、教育水准、出生率和健康四方面的男女格差,并公布发表。在2017年全世界144个国家中,排到第114位,比2016年的111位和2012年的101位[30],明显后退了。后退的原因之一是在经济活动中男女差距大,表现在同工不同酬及就业形态上。虽然安倍在2014年发表的“推进女性活跃”战略中表示,到2020年要把女性的就业率(25—44岁)提高到73%[31],但从女性尤其是家庭主妇的就业现状来看,仍需要加大相关政策的扶持力度。

首先,政府税制和养老金制度等相关制度的改革。税制上,从2018年开始,家庭主妇的年收入限额由之前的103万日元提高到150万日元。这在一定程度上促进了家庭主妇的非正规就业,实现家庭和事业的平衡。有关养老金制度的改革,日本政府虽有多方讨论,但仍未有相关的具体政策,尤其是家庭主妇作为第三号被保险者的年金制度。要改善家庭主妇非正规就业的现状,养老金制度要从以家庭为单位的制度体系上,逐渐地转向为以个人为单位。

其次,企业雇佣制度上,实现男女同工同酬、正规就业和非正规就业之间的自由转换等。在此基础上,企业也可采用灵活方便的就业形式,如,灵活的就业时间和灵活的就业地点等,可使家庭主妇在实现自己性别角色的同时,满足自己个体化的愿望。

第三,据2016年的“男女共同参画白皮书”所显示,约6成的女性在生第一子时辞职。可见日本已婚女性大多数无法兼顾自己的性别身份和事业,也由于日本的企业雇佣上,不像瑞典的雇佣体系一样,正规就业和非正规就业之间不能灵活转换。所以女性初职不论是正规就业,还是非正规就业,在生完孩子或者等孩子上学后,再就业只能是非正规就业。另外据2017年日本厚生劳动省统计,2017年10月1日的待入园儿童①待入园儿童,日语称为“待機児童”。在日本,主要是指儿童的监护人在向托儿所或幼儿园提出入学申请后,依旧不能入学的儿童。比前年增加7695人,达到55433人,其中东京的待入园儿童最多,达到8479人。[32]由此看来,即便已婚女性要实现自己的个体化,由于现实条件所限,也只能继续做全职的家庭主妇。所以,政府需要加大托儿所等硬件设施的投入,同时在经济上给予补贴,如在税制和儿童补贴上给育儿家庭以经济支援,提高全国育儿支援的预算,提高入学前儿童的现金给付额度和物质力度等。

日本作为超老龄化社会,面对第二次现代化带来的全球化和风险,需要提高女性的就业率。政府除了改善政策,保障家庭主妇阶层从事非正规就业以外,据非正规就业的相关性质,还需要企业提高非正规就业者的雇佣保险和失业保险,同时扩充非正规就业者的职业培训等。