王绶的中国农业研究及其开创意义

2018-10-25□吴强

□吴 强

[内容提要]在民国时期所涌现的众多农学家之中,王绶是其中的杰出代表,深受“农业派”科学兴农思潮的影响,毕生矢志于农,其对大豆和大麦所做的科学改良不仅具有独创性,而且在当时的世界范围内也有一定影响,特别是“金大332”大豆和“王氏大麦”的培育成功,使他成为颇具声望的作物育种学家;其高度关注人口增长与粮食生产之间的平衡,认为必须得通过科学手段,使粮食得以增产,方能实现人地协调;生命中的最后十多年则献身于山西高等农业教育事业,在极端艰难的条件下团结全校师生,致力科研,重视教学,提倡教研一体,强调青年教师的培养,为今天山西农业大学和山西农业的发展奠定坚实基础,功不可没,也提供了一份宝贵的思想资源,值得悉心总结。

一、问题的提出

在20世纪上半叶灿若群星的中国农学研究领域,著名农学家、农业教育家王绶是其中极具代表性的一位。然而,囿于多方原因所致,其生前学术成就迄今仍未得到应有关注,相比于他当年的那些同学、同事乃至学生,简直可以说是遭受冷遇。①之所以会造成如此局面,笔者认为主要源自以下三个方面的主客观因素。

其一,应该说与他在新中国建立以后奉调进京,参与农业行政与管理,司职全国粮食生产工作不无关联,这意味着王绶离开金陵大学(以下简称“金大”)这一“根据地”,不再是民国期间享有极高声望的金大农学院一员,自此脱离高校教研一线,退居幕后,由“实”转“虚”;其二,自1958年返回桑梓,担任地处太谷县②的山西农学院③院长一职直至去世,王绶生命中的最后十五年就在此度过,学术平台的急剧下降加之地理区位的巨大劣势,都使他在今天这样一个功利时代很难能够引起他人注意或被后人有意识的挖掘;其三,或许也正因为时局世情之故,身处山西的王绶再也未能像任教金大农学院时带出一批优秀学生,而其学术成就却主要是在金大农学院工作时取得,少了弟子乃至再传弟子的香火传承,学术脉延的中断也就在所难免。

笔者在研读王绶论著时,深感其农业研究以及背后所折射的学术关怀之于当下依旧保有参考价值或借鉴意义,故撰此文,以飨读者和学界同行。

二、生平事略和学术历程

王绶,字佩卿,1897年4月1日生于人杰地灵的山西沁县(今属长治市)乌苏村,曾祖父王省山(字仲巡,号松坪)乃清代南京名官,曾任江宁县令,现有《菜根轩诗钞》一稿15卷存世。[1]祖父王嶷、父亲王之鉴分别是举人和秀才出身,前者去世较早,后者以乡村私塾教师为业,因家道中落,迫于生计,也不得不下地耕田,劳作谋生,虽已不复往昔荣华,亦是典型的中国传统耕读之家,童少年时期的王绶跟随父亲开蒙授学的同时,亦需协助农事,可谓其终生服务农业之始。[2]

清季十年,国中动荡,诸事纷扰,新旧并陈,尤其是科举废除,波及甚广,旧学之外的新学(实为西学)渐成风尚,待至民国肇建,清帝逊位,以教授和研习现代科学为主的各级新式学堂逐步取代往日书院所享有的隆崇地位,不论基于未来生计打算,还是出于家族脉延考量,身处时代转圜之际的个人更多也只能勉力适应。王绶先是进入县城高小就读,而后于15岁时入读太原省立第一中学,并于1916年考取山西大学校预科。④三年之后(1919),得益于阎锡山所推行的“农本政治”,王绶、乔启明、郝钦铭、孙文郁等四名预科优秀毕业生以公费名义保送前往金大农林科⑤深造。[3]经过四年的学习,王绶于1923年毕业,获农学士学位,并留校任教。

不难发现,王绶这批人属于后“五四”一代知识分子中的“前一批”(1895-1910年间生人),也就是“五四”中的学生辈,较之晚清一代和“五四”一代的“通人”,他们的知识储备和涉猎领域大幅压缩,不再追求贯通式庞博,而是已经自觉作为大学系科体制之下“知识分工相当明确的专家”[4]。幸运的是,自踏入农学研究园地,开始初步研究工作之时,王绶就亲身参与到以沈宗瀚等留美农科生积极推动,以金大为大本营,辅之康奈尔大学(以下简称康大)农学院著名教授洛夫(Harry Houser Love,又译骆伟夫)、马雅思(C. H. Myers,又译马安师、马耶)、魏更斯(Roy Glen Wiggans)三人的教研支持和美国洛氏教育基金会襄助,试图以提升农业生产力(特别是作物产量)为主要目标的农业改良计划之中⑥,并跻身“农业派”[5]这一近代中国知识分子有关农业问题看法所形成的重要派别,不仅奠定其日后的学术基调,也预示了他未来的主攻方向。

相较之下,乔启明和孙文郁则加入美籍著名农业经济学家、金大农业经济系创始人卜凯(John Lossing Buck)所领衔的“技术学派”[6],并作为其中的主要成员,致力于中国农村研究。但不论“农业派”还是“技术派”,其实都是现代农业发展不可或缺的两大枝干,前者侧重农业科学,属于自然科学范畴;后者偏重农业经济(也包含农村社会),社会科学的成分更浓,而美国农业和康大农学院在他们身上的刻痕都非常明显,也说明王绶的研究起点一开始就很高,极具国际性和开放性。从1923年金大毕业至1932年赴康大农学院留学,王绶初试啼声,“一面授课,一面深入农村调查农民保存与繁育优良品种的方法”[7],斩获颇多,硕果累累,也是其学术生涯的第一阶段。

在这十年间,王绶共计发表13篇文章⑦,其中的11篇乃是农学论文,另有两篇译文。⑧最早一篇名为《改良黄豆的经验》,发表于《兴华报》(系由美以美会在上海创刊发行)1926年第23卷第49册,此时的他还不到30岁。在这篇文章中,王绶提到“作者从事于改良黄豆的事业,仅有三年的工夫”[8],应是指他自毕业以后就聚焦于黄豆的改良工作,该文算得上是一份阶段性小结。除去1927年“留白”之外,此后4年,王绶就作物育种与大豆改良集中“排炮”,且甚为频密,1928年2篇(《作物产量之研究》、《农人自己保守纯种的方法》),1929年2篇(《我国育种事业失败之主因》、《改良大豆的方法》),1930年2篇(《农民保守纯种的方法》、《麦作边际影响之研究》),1931年更是达到4篇之多(《作物改良过程中应注意之事件》、《由大豆之对外贸易谈到品种改良》、《维持大豆世界市场之根本办法》、《作物生长竞争之研究》)。此外,王绶还以国民政府农矿部设计委员的身份参加由该部主办的农政会议,并从自己所学出发,向大会提交了6篇议案。

金大农学院因深受康大农学院“教学、研究、推广”三位一体发展模式之影响,教师不仅重视理论研究和论文撰述,而且也身体力行,下地试验,强调以农民需求(Felt Need)为主的服务型改良,王绶亦不例外。他于毕业后就在河南、山东、河北、山西等省各地采集单株,多次进行单株选择试验,进行大豆纯系育种,培育出了闻名世界的“金大332”大豆新品种(广泛种植于长江流域,在国外被称为“南京大豆”),其产量较之普通农家种高出45%,并进而开展大麦遗传育种工作以及大豆适应性、不同品种的开花日期变异、株高、籽粒大小与产量相关性等课题研究。[9]

1932年,已近不惑之年的王绶负笈留美,前往康大农学院深造,终以《大麦遗传之研究》⑨一文获得作物育种学硕士,并荣膺美国荣誉学会会员。1933年毕业回国后,继续留任金大农学院。1933—1940年,先后担任金大农学院教授、农艺系主任和农艺研究部主任,开设作物育种、生物统计、田间技术等多门课程,深受学生欢迎。留美时间虽然短暂,也并未获得很多人梦寐以求的博士学位,王绶却取得“真经”,他将在美期间所学的“方差分析”、“随机区组设计”等最新的统计方法和田间技术引入中国,并融合本国实际撰就《中国作物育种学》(商务印书馆1936年版)和《实用生物统计法》(商务印书馆1937年版)两部专书。[10]《农林新报》书评专栏高度评价《中国作物育种学》——“在中国改进农业声中,这是一部切合需要的实际技术著作”[11]。

抗战爆发后,王绶一方面将家中老小送回老家避难;另一方面,自己则随校西迁入川,继续授课和在南京时未能完成的试验研究工作。1941年初,随着山西沦陷于日寇铁蹄之下,家眷六口离故乡、过黄河、转西安,准备前往四川汇合。在得知此消息后,王绶启程北上,会家眷于西北农学院。然而,因战事频繁,道路崎岖,只好留任西北农学院农艺系教授兼农场技正,1942年又兼教务长一职,并被任命为中央农业试验所技正和农林部西北农业推广繁殖站主任。在西安期间,时值抗战军兴,王绶依然执着于他的大豆研究,先后培育“西农506”大豆和“西农509”黑豆两个新品种。[12]

抗战胜利后,王绶于1946年返回南京,出任农林部农业推广委员会第一组(负责粮食生产)组长和农林部粮食生产委员会专门委员会联席会议主席,并兼任金大农学院教授,讲授田间技术学课程。教学科研之外已然向农业行政管理领域拓展,这也为王绶建国后接掌全国粮食工作埋下了伏笔。新中国成立后,1950年奉调入京,担任农业部粮食生产司司长,并被授予一级农业总技师名义。1952年,加入中国国民党中央革命委员会,直至调离农业部,一直都是民革农业部支部的召集人。1956年3月,与吴觉农、金善宝、陈凤桐一同被选为中国农学会副理事长(理事长为杨显东)和《农业学报》主编。光荣出席了1957年举行的全国首届农业劳动模范代表大会。同年,转任中国农业科学院作物育种栽培研究所(现为作物科学研究所)研究员、所长(也是第一任)。[13]

1958年9月,已过花甲之年的王绶响应山西省委省政府的号召,重返桑梓,就任山西农学院院长,其生命中的最后十多年即在此度过。虽然也有山西省第二届人大代表和第二届、第三届全国人大代表等殊荣,且是当时整个山西全省为数不多的几位一级教授,但受制于大环境,不仅本人被打成所谓“牛鬼蛇神”,最为可惜的还是大量研究资料(特别是搜集所得的各类大豆原种)被毁,身体也遭受摧残。⑩

王绶学识渊博,对待事业专著认真,为人忠厚耿直、作风正派、艰苦朴素,曾手书“勤、俭、谦、诚”[14]座右铭和家训于子女。其一生诚如郝钦铭的评价——“赋性温和而有为,勤俭而耐劳,喜著述、务实学,诚吾侪中之皎皎者也”[15]。1972年2月1日,王绶不幸因心脏病复发病逝于太谷。粉碎“四人帮”后,中共山西省委落实政策,于1978年11月22日在太原双塔寺革命公墓为他和妹夫贾麟厚隆重的骨灰安葬仪式。

本文将从以下三个方面依序探讨王绶一生的中国农业研究及其重要学术价值。

三、矢志振兴大豆,科学改良为关键

作为一种自花授粉植物,大豆是中国最为重要的油料作物和粮食作物之一,在整个国民经济体系中占有重要地位,直至今日,也依然如此。在小麦、水稻、玉米拥有主导性优势的民国农学界,王绶却另辟蹊径,独选大豆攻关,矢志不渝,其取得的主要学术成就也以大豆改良最为后人所称道。

(一)大豆研究先驱

说起中国的大豆研究,相关论著无不会提及王绶,且往往都是将其作为排名靠前的学者出现,如“老一辈科学家,如王绶、金善宝、丁振麟等对大豆遗传和育种做了大量开拓性的工作”[16]。事实上,早在民国时期,王绶就已经是当时“国内有数的作物育种家”[17],其主要贡献就在于作物育种。

正如著名大豆育种学家王金陵在其回忆金大求学时的文章中所说:“国内搞大豆研究的人寥寥无几,只有导师王绶教授始终在作大豆育种工作”[18],而他本人也是王绶培养的高徒弟子。另一位著名大豆育种学家马育华在南京金陵大学的本科毕业论文即由王绶指导。今人撰著时,也是将他“作为大豆、大麦育种和生物统计学科的主要奠基人”[19]。

众所周知,20世纪上半叶中国作物学研究的主流乃是在农业生产中占据重要地位的水稻、小麦、棉花、玉米和大豆等作物,作物学的发展在这一时期明显存在一个“从早期的良种培育向细胞遗传学发展”[20]的转变趋势,而王绶则是早期大豆良种培育的先驱式人物。

(二)中国大豆概貌

与那个时代大多数自然科学家在自身专业之外都有着较高的文史素养,且十分愿意将精力投注于和研究领域相关的中国科学史和国情研究类似,习农出身的王绶也不例外,突出表现在他对中国大豆“家底”的熟稔。中国在王绶所生活的20世纪30年代是世界上最大的大豆生产国,年均产量超过1000万吨,占世界大豆产量的90%,“中国大豆在世界大豆市场处于绝对垄断的地位”[21]。在多篇不同文章中,王绶都对大豆在中国的种植历史、地理分布及其重要作用等概况有过极为简洁而精彩的论述:

大豆为中国原产作物之一,在中国有五千余年的历史;中国人自古即以大豆为其主要作物,栽培之面积甚广,自北而南,由东至西,全国无一处不见大豆的踪迹。大豆在中国之供献极大;不但对于我们智育与体育有所供献,而对于我们国家之经济基础与文化建造,亦有绝大之功绩。[22]

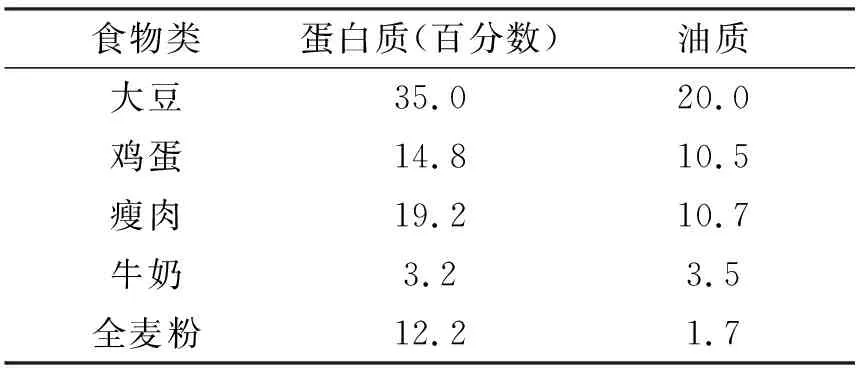

大豆所具备的多重功用也是王绶在文章中一再反复提及之处。从小的方面来说,大豆既可用作家畜饲料和肥田养料,能够有效促进畜牧事业;从大的方面来说,对于以素食为主的中国人来说,大豆不啻为最佳营养品,因人稠地窄,无法利用畜产物来维持大多数人民的健康,不得不以大豆代肉类,是一种能预防和治疗诸多人类疾病的有效食粮,兼具医学和社会价值。表1乃王绶自制,并常被其用来说明大豆营养价值之高。

表1[23]

此外,大豆还是重要的农产工业原料和彼时中国的主要出口品。也就是说,大豆与民生、大豆与国家经济之间莫不是有着密切关联。结合抗战的时代背景,大豆还是“一种重要的建国资源”[24]。职是之故,也就可以理解王绶为何就国人对大豆的漠视态度极为焦虑,尤其担心大豆在国际市场中的地位将步茶叶、丝绸之后尘,一蹶不振:

惟不可解者,即国人对于此种与国计民生有关之大豆,并不十分重视,任其自生自灭,以致危机四伏,前途暗淡,茶丝之殷鉴不远,希朝野明哲,及早注意,亡羊补牢,幸勿迟疑,填平茶丝之已覆故辙,兴建大豆之康庄大道,使大豆业蒸蒸日上,不致步茶丝之后尘,则国家幸甚,民族幸甚。[25]

(三)科学改良大豆

王绶隶属“农业派”,其本人也系康大“出品”。就整体来看,该派成员是为农村发展的“改良主义者”,不太赞同(至少不认为是首要)急风暴雨式的农村革命,而认为应该实行小碎步式的点滴改良,“农村复兴的办法,当然是要从改良农村入手”[26]。

在方法论层面,“农业派”也可以说是“生产力学派”,更为重视科学技术之于农业发展的作用,在他们看来,“中国农业及农村问题乃是农业生产力之问题,而欲提高生产力以养活庞大人口则必须自改良作物品种、提高农业技术水准入手”[27]。在诸多步骤中,“农业派”认为“改进中国农业的程序,首先应该增加农业生产,而增加生产以改良品种入手为最易”[28]。简言之,通过适当的方法改良中国主要的田间作物品种,由品种改良而增加产量,从而满足民众的基本食物需求,再谈得上其他方面的改进,这是“农业派”有关中国农业发展的基本图式,也可以说是王绶终生矢志于科学改良大豆的根本思想因由。

“对任何一种作物来说,优质与高产同样都非常重要”[29],那么,如何才能实现大豆的优质与高产?王绶的办法也很简单,这就是采用科学方法育种,将育种作为一项科学事业来对待。毕竟,育种的目的不外乎“稳定农业生产;找到适应环境的丰产品种,提高单位面积的产量;找到品质优异的品种,使农业产品更能适合需要”[30]。

中国当时农事试验场的育种工作却常常令王绶很难满意,“我国农事试验场之历史不如东西洋各国久远,其数量不若东西洋各国普遍,工作幼稚,在所难免”,其症结就在于“主持试验场者不了解育种之方法与原理”。“惟其对于方法与原理不能十分了解,故其对于育种程序无相当之计划,对于育种之目标无一定之方向,因而引用已经过去之陈法者有之;各自为政,作无根据之工作者有之;敷衍塞责,假造表册,自欺欺人者亦有之。虚糜岁月,徒耗金钱,我国育种事业失败之主因,及在此矣”[31]。

因此,王绶提出以下三方面举措,各个部门之间密切结合,切实提升育种水平,尽快制定“标准育种法”,并将其在农民中推而广之:

招集育种专家,开育种讨论会,根据最新之学理,酌量现在已经公认之育种方法,规定“中国作物育种之标准方法”,并公布之。

招集各试验场之技师,开作物育种训练班,授以育种之原理与方法。

设立作物育种委员会,为育种之总指导机关。[32]

同时,出身农家,并有过务农经验的王绶极为强调品种改良必须从本土出发,逐步摸索、总结适用于自身实际的经验:

作者从事于改良黄豆的事业,仅有三年的工夫,本来没有什么经验可讲,但是在这三年内,从田地里,实验室里,所得到的经验,实在与那书里所讲的,常有不同地方,所以我觉得从书本内得到的知识,未必就适合我们用处,因为书里所说的,是他人的经验,不是我们的,因此就不能完全适合我们的环境。[8](P22)

前文已有述及,王绶自大学毕业后即开始从事大豆改良工作,率领其团队,历经整整十年艰辛,终于孕育出优良品种——“金大332”。经各地田间试验证明,“金大332”较之南京的标准品种多产44%,而在江苏句容(多产80%以上)、淳化(多产90%以上)、成都(多产两倍以上)、安县(多产约10%)、温江(多产两倍或数倍以上)等地也有着十分傲人的业绩。[33]后世学者对此也给予高度肯定,“创造了当时国内单一大豆品种种植面积的最高记录”[34]。二十世纪三四十年代,“金大332”于成都平原种植面积已在十万亩以上,也再次表明“科技是20世纪中国大豆生产水平提高的根本推动力量”[35]。

大豆的科学改良不仅能够提高单产,降低生产成本,增加出口,而且还能促进对外贸易,为国家创收外汇,维持中国大豆在国际市场上的领先地位。[36]“迎合市场需要,更可使品质纯洁,维持市场之信用”[37]。王绶对大豆的投注远不止于科学改良一方面,他将大豆置于整个国民经济体系之中来考量,思考的面向含括研究、种植、生产、运输、销售、管理、外贸等全行业,具体说明如下:

①增加大豆生产,于不影响其他作物栽培面积之原则下,提高大豆之总产额。②提倡大豆加工制造及食用,引起国人嗜食大豆之习惯,增进国民之营养。③增进大豆品质,迎合国际市场与工业需要,增加大豆输出额,尽量吸收外资,平衡国际贸易。④稳定大豆生产,及供应建立固定市场。⑤划定大豆之生产区域,以便运销及制造。⑥研究大豆之新用途,提高大豆之价值,扩展大豆之需要范围。⑦减低大豆之生产成本,以争取国际市场。⑧树立大豆之管制机构,维持市场信誉,广开国际市场。⑨建立大豆工业,改进大豆制成品,增加收益。⑩建立大豆分产统销制度,减少中间人剥削,提高农民利益,改善其生活水准。[38]

四、寻求人地协调,粮食增产是目标

农业生产的品质有赖于人地关系协调,然而,近代以来中国社会最为尖锐的矛盾恰恰就是人地关系紧张,这也就是美籍华裔著名学者黄宗智先生(Philip C. C.Huang)所说的“内卷化”[39](Involution,或曰“过密化”)过程,突出表现为农村中的人口过剩,并进一步衍生出“粮食生产不敷,农业生产环境恶化,农民生活日趋贫困”[40]等多方面问题。

(一)人地矛盾的激化

其实,早在18世纪末、19世纪初,洪亮吉、包世臣、龚自珍等先知先觉者就已对中国所面临的人口压力提出警告,更有后来汪士铎的惊世骇俗之言论。[41]进入20世纪之后,作为社会问题,人口压力已引起广泛重视。王绶的山西老乡和金大同学,民国时期著名农村社会学家乔启明就在其极为精湛的定量研究中证明了当时中国乡村的高出生率和高死亡率已经极为明显,而由此导致的自然增长率也确实处在高位状态。

或许是研究侧重之间的差异,相比于乔启明利用现代社会调查方法对中国人口问题一探究竟的做法,王绶更多还是从自身专业考量,从定性角度提出问题,这方面的论述虽然不是特别多,但也有其一定价值。在他看来,“衣,食,住,行为民生四大要素;四者之中,而尤以衣食为最重要。民为邦本,食乃民天;衣食不足,休谈礼义。人民饥寒交迫,内不能言安定,外不足以御侮,此人所共知者也”[42]。

(二)粮食增产的重要

自古以来,如何实现粮食增产,确保国家能够足额足质向民众供应主食也一直是历朝历代所思考的重要课题,王绶同样聚焦于此,这一点不论在民国时期还是新中国成立之后,皆复如是:

“我国粮食生产数量,以全国来说,虽然有些地区有余,但也有些地区缺少。总的说来,仍然不是太多而是太少。目前我国粮食问题,还不单纯是一个‘总产量不多’的问题,而更重要的是‘商品粮食供应不能满足工业迅速发展的需要’。我国粮食问题,在目前还没有基本解决。在国家过渡时期总任务下,粮食问题须得格外重要”[43]。

进而言之,粮食增产的目的在于实现“自给自足”,不仅要“人人有饭吃”,而且还要充分供给国家大力发展工商业的需要[44]。

(三)粮食增产的举措

如何实现粮食的增产?王绶的基本思路主要有以下四个方面:

1.发展抗旱作物,适应恶劣环境

在《提倡旱农救济旱灾案》中,王绶敏锐意识到“灾荒——尤其是旱灾严重影响着人地之间的和谐”,除兴修水利、抗旱保墒之外,他认为,应大力推行旱作农业,切实解决灾害频繁——尤其是旱灾多发的问题,从而保障生产充分,提高品质,“惟旱农可随时随地行之。查‘旱农’在国之高燥区域已有相当之成功,我国炕旱之区甚广,亦应提倡‘旱农’,以救济旱灾”[45]。

2.多种植高产作物,改良耕作技术

多种植高产作物也是增加粮食产量的重要措施之一,王绶对此深以为然,尤其提倡多种大豆与番薯[46],以补充主要作物,特别是“应广植大豆,增加植物油之生产,以应战时之需要”[47],并从实践层面指出高产作物的种植“必须注意到地区的自然条件和农作物的特性,因地制宜,因时制宜,不能死板地照搬外地经验”[48]。此外,王绶亦非常重视耕作改良,在写于抗战期间的《增加食粮生产的两种方法》一文中,他对改良耕作技术的重要性做了全面而系统的阐述:

“耕土的好坏固然要看表土的性质,但是耕锄却可以改良它的性质,一种不经耕锄而随使荒弃的土壤,天长日久以后,能彼此互相团结,变成一块坚硬的土地,使空气与水分不容易通过,这是不适合庄稼的生长的,可是一经耕锄使成很疏松的土壤,然后酌量实际情形,加以镇压,使其致密,方才可以生出良好的庄稼来。[49]

3.提倡农民育种,促进品种改良

王绶认为改良种子之于粮食增产亦十分重要,其目的在于增强作物抵抗不良环境的能力,“推广良种,是提高单位面积产量与改造作物的品质最有效,而最经济的办法”[50],这其中既包括农事试验场,也涵盖农民个体。对于前者,王绶呼吁“应设法改良碾磨方法之不良,亦足以减少出产之成数,故亦宜设法改良之,以免粮食有用部分之损失。令各试验场注意产量而外,再注意于品质之改良”,具体方法有如下示:

选择品质优良之品种,如稻之不易碎性与麦之出粉量高等性。

行人工交配,以品质优良之种与产量丰富之种相配,使成为品质好而产量高之品种。

关于碾磨方面,招集对于碾磨富有经验之人,讨论现在碾磨之缺点并设法改良之。[51]

对于后者,由于农事试验场的基础未固,“须先提倡农民自行育种法,借以达品种改良之目的,增加粮食之产额”。其办法如下:

根据混合选择之原理,厘定农民自行育种之方式,编成浅说,分散于农民,使其照办。

令各省农矿厅召集各试验场之技师,各农务局之技师以及有关于农业之人员,开办训练班,授以选择之原理与方法。

当冬季农闲之时,令各县开办农民训练所,授以农业之普通智识。

当收获之前,派人下乡,指导农民选择事业。

开农产评论会,奖励实行选择之农民。[52]

4.减少粮食耗费,提升粮食利用

增产有赖于科学技术,同时,也需全面养成勤俭节约的习惯,出身农家的王绶非常强调增产与节约两者需并重——精收细打,提高粮食加工率,尽可能降低无故能耗,他在对待以粮食用作酿酒原料一事上的态度就很能说明问题:

“酒纯为嗜好品,并非日用必须之物。酒对于人身之利害,姑且不问,即以耗费米粮一层而言,亦应设法禁止,节省民粮。……当此民食缺乏之时,理应禁止粮食酿酒,以裕民食”[53]。

五、提倡教研一体,擘画学科发展方向

王绶一生与大学结缘,不论担任金大农学院农艺系主任还是山西农学院院长期间,他都不忘大学和教师的职责所系——那就是教好书,上好课,做好研究。抗战时期,王绶所主持的金大农学院农艺系依然能够弦歌不辍,成果丰硕就是例证。[54]新中国成立后,他则将生命中的最后十来年全部奉献给山西农学院,不辱使命,全力办学。

(一)高度重视科研

对于任何一所大学而言,科研都是立身之本。王绶莅校之后,决定还是从大豆切入,一面召集人手,一面组建大豆研究室,开始系统研究,着重于大豆的品种资源和利用。搜集到省内大豆农家品种830份和国内外大豆品种300多个,并从中选育出大豆新品种“太谷早”,含油量高达24.5%。[55]在他领导之下,山西农学院的大豆研究有着全省乃至全国最全的品种。1958-1966年,由王绶所领衔的大豆研究相对来说还比较顺遂,成果也很丰硕,育成的“晋豆1号”和“晋豆2号”在1978年举行的全国科学大会上还获奖,但十年“文革”中断了本应延续的研究。

虽已身为一校之长,但王绶依然亲力亲为,尤其重视田间试验工作,经常下地,参与、指导学生和大豆研究室同仁的试验工作。在他看来,搞试验就要亲自动手,亲自种,这样才能和试验有感情,与作物有感情,不能纸上谈兵,关在实验室内,也由此在大豆研究领域带出不少优秀学生。也正是因为有了王绶的“把舵”,在当时极其艰苦的条件和环境之下,山西农学院的大豆选育工作在全国才具有较高知名度,王绶就好比是一面旗帜,在全国农学界就代表了山西农学院。事实上,王绶不仅代表了山西农学院,而且也是那个年代山西科学界在全国的楷模和表率。

值得一提的是,王绶的大豆研究得到分管学校后勤的副院长乔启明大力协助。毕竟,一个研究室的建立需要人、财、物等各方面的鼎力支持,而乔启明一直对王绶有“偏爱”,这在某种程度上可能也和他们既是山西同乡,又是金大同学有关,可谓惺惺相惜。

(二)注重基础教学

早在写于1946年的一篇文章中,王绶就认为“农业的范围既如此之广,农学家应有之知识也就须博,尤其是普通学科,如物理、化学、生物、数学等基本科学,必须要有良好的基础,才能树立起伟大的建筑”[56]。揆诸民国时期的高等农业教育,他的这一教育思想显然有着深厚的金大烙印,其自身也深受影响。他始终认为一所农业院校所涉及的诸多学科中,遗传学、统计学是最为重要和最为基本的两大学科,要想学好农学,就必须得掌握这两门学科。此外,王绶也非常重视数学在农学研究和高等农业教育中的应用,其撰写的多篇论文就大量运用各类数学方法以辅助研究。

主持山西农学院校政期间,王绶极为注重教学工作和对青年教师的培养,除了在校内亲自讲授生物统计课外,努力创造条件,以各种方式选送青年教师前往全国高水平的农林院校进行进修学习,提升专业素养和研究能力。对待学生和老师,王绶从不发脾气,平时的话不多,是一个很稳的人,他曾经自谦道:“我不太聪明,但我会努力”。对待教学科研,王绶则很严格。在他当院长之后,根据学校的实际情况,组建了大豆、棉花、玉米、谷子和烟草等研究室,并由一些老教授开始带“徒弟”(实际上就是研究生),在业务上形成老中青之间的传帮带。

(三)培育青年人才

除继续进行大豆研究之外,王绶也大力奖掖和提携有志于科研——特别是对大豆研究有兴趣的青年教师,他强调青年教师的培养要“三定一稳”(固定专业、定人指导、规定学习时间和稳定队伍),努力把山西农学院办出特色。王绶很关心学生和青年教师的成长,对于一些教学和科研中的疑难问题,常常不厌其烦的给予精准讲解,为广大师生竭尽所能创造良好的学习、生活和工作条件。因此,他在全校师生心目中的威望非常高。

王绶平易近人,丝毫没有领导架子,更不像有些曾经喝过洋墨水的大教授甚为西化,西服领带,反而很朴实本分,一副老农的样子,这一点倒是很契合他作为农学家的身份。或许是因为常年生活在外,王绶说话时的山西口音也并不重。在王绶领导之下,山西农学院出现了自建国以来的最好水平,“为山西农学院以及山西省高等农业教育事业的发展建设做出了不可磨灭的贡献”[2](P214)。

六、王绶的学术贡献及其当下价值

从1923年毕业留校至1972年去世,在近五十年的学术生涯中,王绶共计留下八十多篇各类文章(含讲话、报告、演讲、译文、油印本,正式发表的学术论文主要集中在1949年之前)和四部专著。不论数量还是质量,在同时代农学家中都堪称“翘楚”。当然,相比于乔启明,王绶论著的三分之二都是试验报告和专业性很强的科学论文,其余三分之一则构成本文的基本材料来源。应该说,这些文字所含信息量还是非常丰富的,有别于传统读书人的“坐而论道”,显示了“用脚做学问”的实证研究路径取向,也是他那一代知识分子中西合璧,传统与现代相融的基本写照。

就具体的研究内容而言,王绶在本文重点介绍的三个领域中的基本观点既有其所属学派整体特色的一面,也不乏来自他对常年田间试验和中国农村问题的深邃思考,体系完整、内容丰富,兼顾农业自身规律和中国内部区域差异,这也就意味着,当我们在回顾民国时期农学家时,王绶这位“中国大豆科研与改良的开创者、奠基人”[57]的研究不可或缺。当然,在回顾王绶丰赡的学术遗产时,尚有可进一步想象和探讨的空间。

第一,他对农业特性的深刻体认将会大大加深我们的理解层次。“农业为富于地域性之事业,其成功不仅基于人力物力之充实,而工作计划之周详地理环境之适应,实亦有极密切之关系”[48](P93)。

第二,他对农业在整个国民经济结构中基础地位的强调及其对政府、有志于农业者的希冀,使我们深切感受到老一辈农学家的赤诚情怀。“农业为农国之本,希我政府速筹巨款,使其恢复。派遣实干人才,确实努力,于此立国基本的工作上奠一础石。往者不究,来者可追。献身农业者,应摒弃升官发财之观念,确实为国家,为人民谋福利,而我政府亦应宽筹款项严加监督,以固邦本,国家幸甚!民族幸甚!”[58]

第三,他对“大农业”的准确解读,特别是农学、农政与农事三者之间的关联互动与相互促进极为周全细致。“农学是研究生产利用与运销之原理与改进,农政是规划生产利用与运销之方针与策略,农事是实施生产利用与运销之方法与步骤。其不进步之原因就是因为农学、农事与农政三者脱节,不能互相配合。农业是国家的根本,国家富强还是贫弱,完全要看农业是否振兴”[56](P3)。

注释:

①令人遗憾的是,时至今日,尚未有专文论及王绶的农业研究及其学术思想,仅有的一些文字材料也多为省市地方志或校史论著中的编年叙述,甚至有些文献中的记载还存在谬误,而从20世纪中国农学史长程视角对其一生事功所做的定位和评价则付之阙如,更谈不上纪念性文集的编纂、出版,其生前主要著作自改革开放以后即未曾再版,这一切都使他在相当长的时间内湮没不闻,被人遗忘,似乎成为农学史上的“失踪者”和“失语者”。

②行政区划隶属山西省晋中市,距省垣太原约70公里。

③该校前身是为孔祥熙于1907年创办的铭贤学校,农科乃其特色,1979年更名为山西农业大学,并沿用至今。

④1912年2月,原山西大学堂改名为山西大学校,学制分为四年制本科和三年制预科两种,前者设文、法、工三科,其下又进一步细分为门,如法科法律学门,而后者则有第一部(文)和第二部(理)之别,王绶乃后者,也即理预科。《沁县志》中说他"考入山西大学工科",显然有误。

⑤1914年,金大数学教授裴义理(Joseph Bailie)发起创办农科,翌年增设林科,两科于1916年合并为农林科,直至1930年改组为农学院,“成为中国历史最悠久的四年制大学农业教育机构”,王绶求学和毕业时还处在农林科阶段。

⑥1925年4月,洛夫首次来华,开始针对小麦、大麦、高粱、黄豆和水稻等作物改良进行指导,而马耶于1926年初抵达南京,除在金大教授作物育种学之外,另继续洛夫此前所留下的作物育种工作,沈宗瀚则从旁协助,而王绶、郝钦铭和另一位金大毕业生翁德齐三人皆为自金大毕业留校后的青年助教,也都是这项工作的助手,金大与康大农学院、美国洛氏教育基金会的合作计划结束于1931年。

⑦此处以笔者目前所能找到的王绶文献为准。

⑧需要说明的是,这两篇译文实为一篇,只是分作两部分登载于《农林新报》1932年第9卷第3期和《农林新报》1932年第9卷第4-6期合刊,题目为《植物与阳光生长之关系以及上午光与下午光势力之比较》(原题"Influence of light upon growth and development plants with special reference to the comparative effects",出自The Philippine Agriculturist Vol. 14, No.9, Feb 1930),这也能说明当时金大学生英文水平还是比较高的。

⑨此文后以《大麦之遗传》(Inheritance in Barley)为题分别发表于《金陵大学农学院丛刊》1936年第43号和《中华农学会报》1936年第148期。

⑩有关王绶在文革中的遭遇可参见贾频《芳草萋萋》(经济科学出版社2014年版)中“我的大舅王绶”一文。