吸烟与男性非自愿住院精神病患者临床特征的相关性研究

2018-10-24郝军锋韩灿忠

郝军锋 王 美 韩灿忠 周 平

广州市民政局精神病院,广东广州 510430

吸烟作为一种社会现象在全球普遍存在,中国2002年对15~59岁正常人群的吸烟情况调查结果显示,男性吸烟率为57.4%,女性吸烟率为2.6%[1];国外研究表明,精神障碍患者的吸烟比例明显高于一般人群[2]。Gopalaswamy等[3]的研究发现,精神病患者的吸烟率为35%~54%。多项研究显示,吸烟行为与精神分裂症的临床特征相关,与发病特点、用药剂量及疗效等有关[4-6]。诸如吸烟能改善精神分裂症患者阴性症状和认知水平、加重阳性症状,吸烟患者用药量大、住院次数多,控制吸烟有利于控制症状、降低用药量、减少住院次数等。然而对强制收治的非自愿住院男性精神病患者来讲,吸烟与非吸烟患者在一般人口学资料、临床特征、精神病症状等方面的的相关性研究却未见报道。本研究对吸烟及非吸烟的非自愿住院男性精神病患者的一般人口学资料、临床特征及精神症状进行比较分析,探讨吸烟行为与非自愿住院男性精神病患者的一般人口学资料、临床特征及精神症状的相关性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

以2017年6~12月在广州市民政局精神病院治疗的非自愿住院的男性精神病患者为研究对象。纳入标准:(1)符合《国际疾病分类(第10版)》(International Classification of Diseases,tenth edition,ICD-10)精神疾病的诊断标准;(2)年龄≥18岁;③根据世界卫生组织(WHO)关于吸烟的定义[7],吸烟者:吸烟≥1支/d,平均每周≥5d;非吸烟者:从未吸烟、或者吸烟标准达不到以上标准。排除标准:(1)有原发性癫痫病史者;(2)酒精、药物滥用或依赖史者;(3)既往或目前有心、肝、肺、肾等严重躯体疾病者。符合纳入标准且不符合排除标准共215例,43例因资料不全而被剔除,最终共纳入172例精神病患者。

1.2 方法

1.2.1 研究工具 通过自制的基础问卷收集患者人口学及临床特征相关资料,包括患者的年龄、疾病诊断、受教育程度、病程、住院时间、职业、婚姻状况、既往存在的危险行为、抗精神病药物剂量(折算为氯丙嗪)、抗锥体外系副反应药物使用情况、吸烟年限、既往吸烟量。采用阳性和阴性症状量表(Positive and Negative Syndrome Scale,PANSS)[8]评估精神症状。量表共30个项目,包括阳性症状量表(7项)、阴性症状量表(7项)和一般精神病理量表(16项)3个分量表,另外有3个补充项目评定攻击危险性。各项目均采用1~7分的7级评分:1分为无,2分为很轻,3分为轻度,4分为中度,5分为偏重,6分为重度,7分为极重度。评分越高,症状越严重。采用WHO药物统计方法学合作中心研发的限定日剂量(defined daily dose,DDD)法将不同类别的抗精神病药物折合为等效的氯丙嗪剂量[9]。

1.2.2 评定方法 患者入院后与家属及患者建立良好的医患关系,讲明本次调查研究的意义及具体操作方法,征得家属及患者知情同意。由取得精神卫生专业执业资格的医生具体负责实施;问卷由患者独立完成,当场发放并回收,对于文化程度较低或者不能理解问卷题目的,由工作人员以中性的、不带任何暗示和偏向的进行解释。PANSS评定范围通常指定为评定前一周内的全部信息,耗时约30~50 min。

1.3 统计学处理

运用Excel软件建立数据库,录入和整理数据,采用SPSS 20.0进行统计分析。计数资料以百分数(%)表示,采用χ2检验,计量资料以(±s)表示,组间比较采用独立样本t检验;直线相关分析采用Pearson相关分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组一般资料比较

172例患者中,吸烟者90例(吸烟组),非吸烟者82例(非吸烟组)。两组年龄、疾病诊断、受教育程度、职业及婚姻状况比较差异无统计学意义(P均>0.05);两组病程、住院时间比较差异有统计学意义(P均<0.05)。见表1。

表1 两组一般资料比较

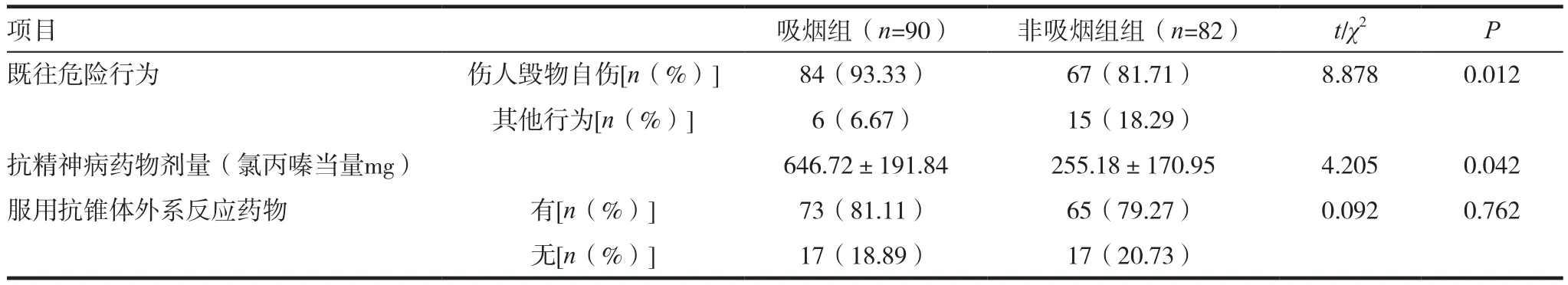

表2 相关临床特征的比较

表3 两组PANSS评分比较(± s,分)

表3 两组PANSS评分比较(± s,分)

组别 n PANSS评分阳性症状 阴性症状 一般精神病理 总评分吸烟组 90 14.71±5.405 26.18±7.189 39.51±4.366 80.29±11.275非吸烟组 82 12.72±3.360 22.20±4.849 36.59±4.956 71.50±8.936 t 11.46 12.031 0.315 5.551 P 0.001 0.001 0.575 0.02

2.2 两组患者临床特征比较

两组患者抗精神病药物服用剂量、既往存在的危险行为比较差异有统计学意义(P均<0.05);两组患者服用抗锥体外系副反应药物比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

2.3 两组PANSS评分比较

吸烟组PANSS总评分及阳性症状量表、阴性症状量表评分低于非吸烟组,差异有统计学意义(P均<0.05);两组一般精神病理症状量表评分差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

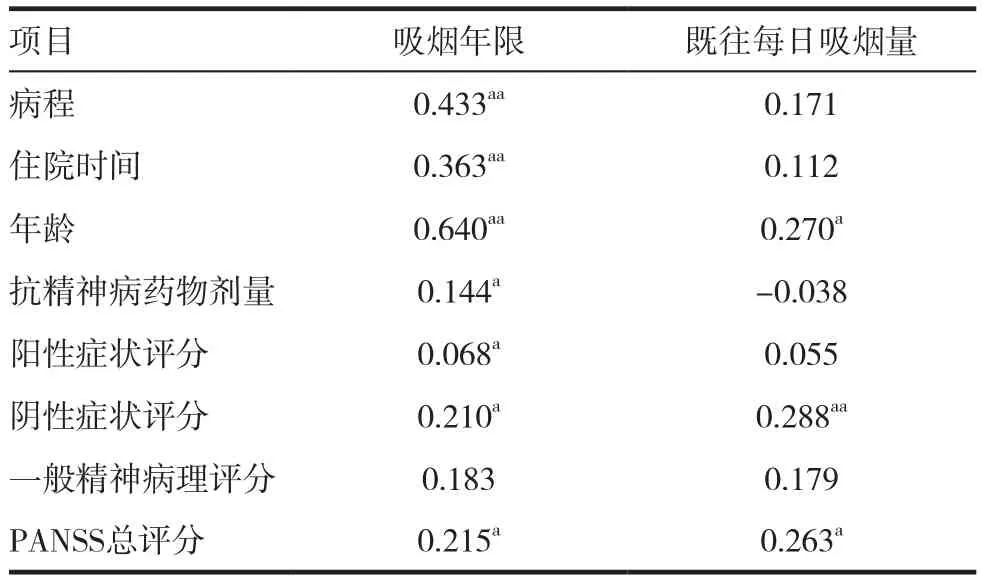

2.4 Pearson相关分析

吸烟年限与病程、住院时间、年龄、抗精神病药物剂量、PANSS阳性症状量表评分、阴性症状量表评分、总评分存在正相关。详见表4。

表4 吸烟因素与临床特征的相关性(r)

3 讨论

吸烟是一种物质成瘾行为,其在精神障碍患者中非常普遍[10]。吸烟的患者容易罹患与吸烟相关的疾病,并导致其预期寿命缩短及死亡率的升高[11-12]。另外,由于吸烟患者易反复住院,增加经济负担,可引起更高比率的自杀风险和行为[13]。吸烟者的阳性症状较不吸烟者重[14-15]。但有研究发现,吸烟可能改善慢性精神分裂症患者的阴性症状和认知水平[4,6,16],既往研究结果的不一致,可能与研究样本量、纳入病例特征及精神疾病病种等有关。本研究针对强制收治的非自愿住院的男性精神病人,通过加大样本量来研究吸烟组与非吸烟组临床特征的差异,并分析吸烟与其症状的相关性来说明吸烟对疾病的影响。

本研究结果显示,吸烟组的病程及住院时间长于非吸烟组;吸烟组抗精神病药物使用剂量高于非吸烟组;吸烟组的PANSS总评分及阳性症状量表、阴性症状量表评分低于非吸烟组;吸烟组发生伤人毁物及自伤自杀行为的比例高于非吸烟组。

吸烟组抗精神病药物使用剂量高于非吸烟组,其可能原因是吸烟影响药物代谢过程,使药物代谢酶选择性增高,加快肝脏对抗精神病药物的代谢而降低血药浓度和疗效;另外吸烟可抑制单胺氧化酶的活性,提高脑中多巴胺含量,使精神症状恶化,所以吸烟患者控制精神症状多需要的药物剂量较高。与既往研究一致[5,17-18]。吸烟组的PANSS总评分及阳性症状量表、阴性症状量表评分低于非吸烟组,提示吸烟可缓解阳性和阴性症状,符合“自我给药”假说[19];吸烟行为对阴性症状的影响机制主要可能是通过升高伏隔核和前额皮层多巴胺水平而实现[20],尼古丁与多巴胺系统的相互作用可能是吸烟缓解阴性症状的中枢之一[20]。吸烟组发生伤人毁物及自伤自杀行为的比例高于非吸烟组,主要是吸烟可抑制单胺氧化酶的活性,提高大脑多巴胺含量;另外烟草作为一种致成瘾物质,长期使用可导致脑内尼古丁受体数目的增加和敏感性升高;同时受到精神症状如幻觉、妄想、情绪改变等的影响,易出现冲动伤人等行为[21-22]。

本研究结果显示,吸烟者在服用抗椎体外系副反应药物、PANSS一般精神病理分方面与非吸烟者无差别,可能的原因有:(1)该类住院人群特殊,平时实行统一管理,在住院期间吸烟行为及吸烟量都受到严格控制;(2)样本量偏小、研究时间段偏短等。

本研究不足之处在于只是对吸烟者与非吸烟者进行笼统的组间比较,未对吸烟者吸烟量进行细分,未能找出不同吸烟量所导致的影响,在后续的研究中需继续探索。