王孟英辨治血证特色探微❋

2018-10-23张佳乐刘永尚李董男

洪 靖,张佳乐,刘永尚,王 鹏,姜 瀚,李董男

(安徽中医药大学,合肥 230038)

血证是指由火热熏灼或气虚不摄等多种原因引起,致使血液不循常道,或上溢于口鼻,或下泄于前后二阴,或渗出于肌肤所形成的一类出血性疾患,统称为血证[1]。根据出血部位的不同而有“吐血”“衄血”“咳血”“咯血”“呕血”“唾血”“便血”“溺血”等不同划分。西医学之中多种急慢性疾病所引起的出血,包括某些系统的疾病(如呼吸、消化、泌尿系统疾病)有出血症状者,以及造血系统病变所引起的出血性疾病皆属血证范畴。

王孟英是清代著名温病医家,不仅在温病学上有卓越的贡献,而且在内科杂病的证治方面也颇有见地,因时行温病有出血之临床表现,且温病医家在诊治诸多出血性疾患时颇有发明。王孟英在血证诊疗中有其独到思路,处方用药以辛凉甘润为主,着重顾护阴液,保养元气,并重视肝脏生理功能在出血性疾病中所发挥的作用,处方轻灵达变,常配伍食疗方,效果卓著。故通过剖析《重订王孟英医案》[2]中治疗血证的方药,总结其治血特色,挖掘其血证诊疗经验及学术思路,以期指导中医临床实践。

1 资料与方法

1.1 资料来源

全部资料来源于王孟英《重订王孟英医案》中有关“吐血”“衄血”“咳血”“咯血”“呕血”“唾血”“便血”“溺血”等医案,处方剂型涉及汤、散、丸、膏等,根据其主治加以鉴别,凡属血证者收入,属其他病证者予以剔除。

1.2 录入规则

相关章节中治疗血证的有效病案,且药物组成记录完整的医案纳入到研究中来,根据全国高等中医院校规划教材(第2版)《中药学》[3]和《中华临床中药学》[4],同种药物不以产地、炮制方法、别称区分,均记录为同种药物,如沙参、南沙参均记为南沙参,苇茎、芦根均记为芦根,生白芍、酒炒芍药、芍药均记为白芍,藕节、藕汁均记为藕节,侧柏、侧柏叶均记为侧柏叶,生地、地黄均记为地黄。

1.3 统计学方法

建立数据库并进行统计分析,采用Microsoft Excel 2007记录相关血证方药数据,建立血证方药数据库,在SPSS 22.0统计软件平台进行数据处理,采用频数分析药物的使用频率,对数据库里的用药数据进行频次、药物类别等分析。

2 结果

《重订王孟英医案》共收录67个血证医案54例患者,其中复诊患者6例约占11.11%。排除一些医案没有处方或处方用药不详,其余共收录64个处方。在这64个处方中选129味中药,用药总频次648次,平均每方约用药10味,可谓药专力强。

2.1 中药功效

全国中医药院校规划教材《中药学》(第2版)对中药按功效分为21类,129味中药功效归类为19类。

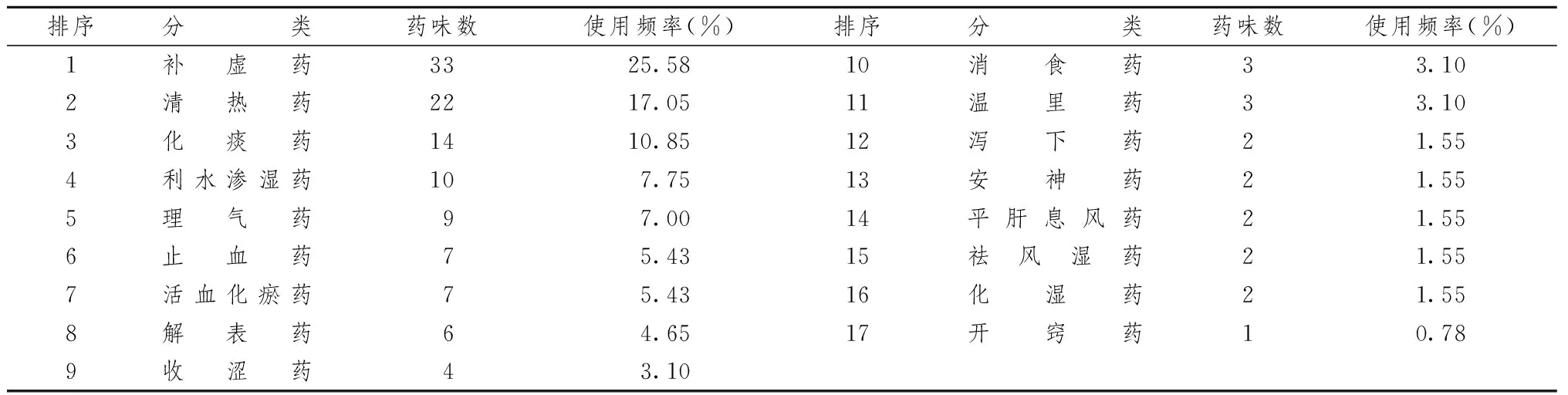

表1显示,统计结果发现,补虚药、清热药、化痰药、利水渗湿药、理气药5类使用最多,累计使用频率达68.23%,其他还包括止血药、活血化瘀药等。王孟英治疗血证运用补虚药最多,使用频率是25.58%,平均4味中药中就有1味补虚药。大剂量补虚药扶正固本,配伍清热药治疗血分之热,佐以化痰药、理气药、活血化瘀药物等,并以止血药塞流止血,符合中医血证“治火、治气、治血”的治疗原则。

此外,王孟英还善用药食同源之类药物,如童溺、藕节、海蜇、萝卜、梨汁等。萝卜,《本草纲目》认为“主吞酸,化积滞,解酒毒,散瘀血”,因而笔者认为其当属行气止血药。这些药物虽然未进入统计结果,但是颇有特色,值得深究。

表1 《重订王孟英医案》治疗血证药物分类(%)

注:表中“使用频次”为相同功效每味中药使用频次之和,“使用频率”=使用频次/总频数×100%

2.2 高频常用药物

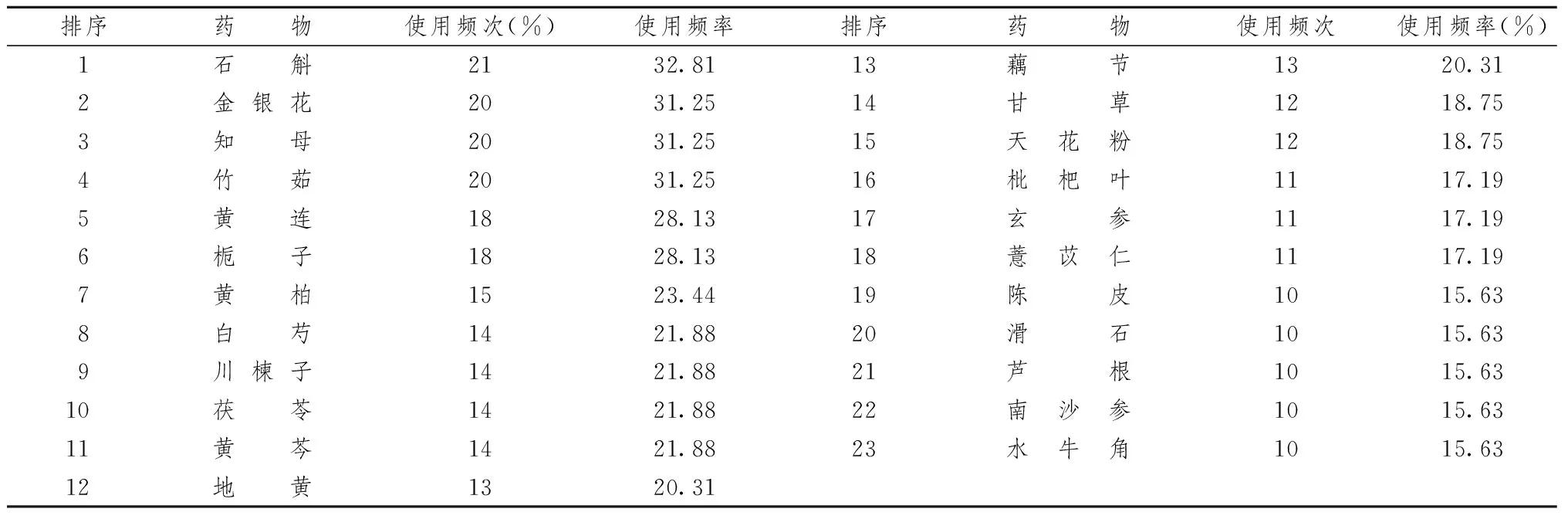

129味中药中使用频次超过10次的共有23味,仅占129味中药的17.83%,但使用频次累计321次,占全部药物使用总频次的49.53%。

表2显示,在23种高频常用药物中,使用频次≥20次为石斛、金银花、知母、竹茹,≥15次为黄连、栀子、黄柏。

表2 《重订王孟英医案》治疗血证的高频常用药物比较(%)

注:表中“使用频次”为64首方剂中该药物出现的频次,“使用频率”=药物使用频数/64首方剂×100%

图1 《重订王孟英医案》治疗血证的中药四性归类统计

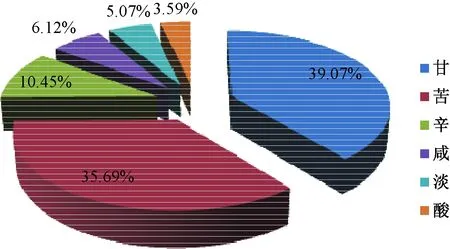

图2 《重订王孟英医案》治疗血证的中药五味归类统计

图3 《重订王孟英医案》治疗血证的脏腑归经统计

2.3 药性

图1显示,中药药性分为温、热、平、凉、寒5类,每味中药只有1类药性。统计129味药的用药总频次是648次,所以药性总频次应是648次。其中,寒性药最多占64.97%(421次);其次,温性药占16.20%(105次),平性药占13.12%(85次),凉性药占5.09%(33次),最少是热性药占0.62%(4次)。

2.4 药味

图2显示,中药的药味分为辛、甘、苦、咸、酸、淡6种,但每种中药一般有多种药味,如石斛味甘、微寒,金银花味甘、寒。统计129味药物的药味总频次947次,其中甘味药为最多占39.07%(370次);其次是苦味药占35.69%(338次),辛味药占10.45%(99次),咸味药占6.12%(58次),淡味药占5.07%(48次),最少是酸味药只占3.59%(34次)。

2.5 脏腑归经

图3显示,药物归经涉及十二脏腑经脉,同一味药物一般有多个脏腑归经,如知母归肺、胃、肾经,黄连归心、脾、胃、胆、大肠经。统计129味药的脏腑归经总频次1828次,属于肺经为最多占19.86%(363次);其次是胃经占17.45%(319次),再次是肝经占12.69%(232次),心经占12.14%(222次),肾经占11.27%(206次),随后是脾经占10.72%(196次),其他脏腑均低于10%。

3 讨论

3.1 辛凉甘润,顾护阴液

王孟英治疗血证,补虚药、清热药的用药比例要远远大于其余类药,石斛、金银花、知母、竹茹是其治疗血证的常用药物,提示血热妄行及阴虚火旺是血证的主要病机。其临床用药甘味药使用频率最高,甘味药和辛味药合占49.52%,多以凉润清解、甘寒养阴之品为主,所谓“存得一分阴津,便有一分生理”。在血证诊疗中时刻顾护津液,以护液为急。并在治疗血证过程中的用药,凉润清解多用金银花、连翘、竹叶、知母、芦根、藕汁等药物;甘寒养阴多取西洋参、麦冬、石斛、西瓜汁、地黄、天花粉等药物。

王孟英诊治一陈氏病人:“溲后见血,管痛异常,减餐气短”,药用“元参、生地、知母、楝实、银花、侧柏叶、栀子、桑叶、丹皮、绿豆为方,藕汤煎服。二剂病大减,乃去丹皮、柏叶,加西洋参、熟地,服之而瘥”[2]142。本病患者热盛动血导致“溲后见血,管痛异常”,邪热不能杀谷,热最伤气,故而“减餐气短”,法当甘寒清热、活血止血。以玄参、生地、知母清热凉血,养阴生津;楝实行气止痛,为血中之气药;栀子、桑叶轻清散热;侧柏叶、丹皮活血止血,二诊之后症状大减,去丹皮、柏叶防止过伤阴液,再加西洋参、熟地黄以顾护津液,故其善用辛凉甘润之品顾护阴液于此可见一斑。

3.2 健脾固肾,重视本始

脾为先天之本,脾主统血为气血生化之源,脾气虚不能统摄血液,则血行脉外发为血证;肾为后天之本,肾主行水,为阴阳水火之宅,肾阴不足,阴不胜阳,虚阳浮越于上,虚火上炎也可引发血证。王孟英血证用药,归脾经、胃经、肾经药物使用频率均超过10%,三者合占39.44%,石斛、知母、竹茹、黄连、黄柏、茯苓、熟地黄都是常用药物。由此可见,王孟英顾护先后天本始,脾气得升,胃气得降,肾气得藏,水火既济,君相火降,阴平阳秘,血不妄行。

王孟英诊治一范氏病人:“年逾五十,素患痰嗽,乙酉秋在婺,骤然吐血,势颇可危。”王孟英认为此病病机为气虚而血无统摄,药用“潞参、芪、苓、草、山药、扁豆、橘皮、木瓜、酒炒芍药,五帖而安。继去甘草、木瓜,加熟地黄、黑驴皮胶、紫石英、麦冬、五味子、龙骨、牡蛎”[2]141。王孟英用健脾益气补中之法,以四君子汤参、苓、术、草健脾益气而助运化;山药、扁豆运脾化湿,橘皮、木瓜健脾行气,以防过补滋腻,不能消化;吐血之后必定伤阴,再加上酒炒芍药以补阴液。二诊之后症情好转,加上熟地黄滋肾阴;紫石英、龙骨、牡蛎敛涩精气,交通心肾;黑驴皮胶加强酒炒白芍补阴血的作用;再加麦冬、五味子与前方潞党参合成生脉散益气生津敛阴,诸药合用共奏补气生血、健脾养肾之功。

3.3 从肝入治,调达木愆

血液的运行和津液的输布代谢有赖于气机的通畅。肝体阴而用阳,调畅气机,气行则血行,肝的疏泄作用能促进血液的运行,适时收摄部分血液,防止血液外溢。现代医学也发现,出血性疾病与肝脏密切相关,肝病性凝血障碍可引发出血症状[5]。王孟英治疗血证用药入肝经药物使用频率占第3位,64个处方中用药总频次648次,归肝经药物使用频次达222次,平均每使用3味药物就有1味归肝经。故认为诊疗中应养肝使得肝气平,血有所归,伐肝则肝虚不能藏血,血愈不止,但要注重辨脉,使肝阴宜养,肝阳宜制,“调其愆而使之不愆”。

王孟英诊治一金氏病人:“陡吐狂血,肢冷自汗,孟英切脉弦涩,察血紫黯,乃肝郁凝瘀也”,药用“丹参、丹皮、茺蔚、旋覆、苓、栀、柏叶、郁金、海蜇之方,覆杯果愈”[2]142。患者脉弦涩,血质紫黯,可知乃肝气郁滞,血流不畅,产生瘀血,进而导致血流脉外。王孟英从疏肝畅腑、活血化瘀入治,以《金匮要略》治疗肝着的旋覆花汤为基本方。丹参、丹皮、侧柏叶、茺蔚子凉血止血,活血祛瘀;栀子清热解毒、活血行气;旋覆花、郁金斡旋气机,平肝降气。方中郁金1味最妙,《本草经疏》认为:“本入血分之气药,其治以上诸血证者……故能降下火气,则血不妄行。”

3.4 用药轻灵,巧运枢机

王孟英临证处方,继承其他温病大家叶天士、吴鞠通、薛生白等人经验,用药平稳精炼、轻灵达变,认为“重病亦有轻取之法”,效果卓著。王孟英指出:“气贵流通,而邪气挠之,则周行窒滞,失其清虚灵动之机,反觉实矣。惟剂以清轻,则正气宣布,邪气潜消,而窒滞者自通,误投重药,不但已过病所,病不能去,而无病之地,反先遭其克伐。”在血证处方中配伍入肺经的药物占19.86%,常用石斛、金银花、竹茹、栀子、天花粉、枇杷叶等药物。这些药物轻灵达变,清淡求醇,既可以轻清透表邪外出,又可以小剂量直达病所且不伤正气,还可以开阖以运枢机。杨素园评论王孟英医案:“不论用补用清,悉以运枢机、通经络为妙用”,一语中的。

王孟英诊治一患者:“患吐血,肌肤枯涩,口渴、脉虚大”,药用“参、芪、二冬、知母、百合、葳蕤、石斛、桑叶、枇杷叶”[2]141。此患者患有吐血,血虚不能荣肤,则“肌肤苦燥”,口渴、脉虚大可知气阴两伤,津液匮乏。王孟英认为是由于气分之阴亏,治宜“温补既非,填精亦谬”,补法要用得其宜,方能奏效,非一味蛮补所能愈疾。方中以参芪补气,二冬补阴,四药合用共奏滋阴补血、健脾益气之功;以《金匮要略》知母百合汤补虚清热,养阴润燥;葳蕤、石斛生津止渴除烦;再加桑叶、枇杷叶两药,使得全方轻清灵动,枢机得运,经络得通。

3.5 药食同用,以平为期

饮食治病在我国有着悠久的历史。王孟英对食疗理论有着很好的解读,并将其应用到临床实践中,认为食疗方“药极简易,性最平和,味不恶劣,易办易服”。并常选西瓜汁、梨汁、蔗浆清热降火、滋阴润燥,消除血证发病病因。认为西瓜汁为“天生白虎汤”,梨汁为“天生甘露饮”,蔗浆为“天生复脉汤”。以丝瓜络、萝卜、海蜇、藕节、童溺等行血行气,灵活变通,且原材料大多价廉易得,具有较强的止血效果。

王孟英诊治一患者“娩后略有咳嗽,齿衄频流,溺少口干”,药用“沙参、竹茹、白薇、丹参、丝瓜络、石斛、栀子、小麦、甘草、红枣、藕”[2]215。丝瓜络味苦性凉,具有凉血止血的功效,《本草再新》谓其“能通人脉络脏腑,而去风解毒,消肿化痰,祛痛杀虫,治诸血病”。现代药理学认为,丝瓜络对急性缺血心肌有明显的保护作用,其作用机制可能与抑制心肌脂质过氧化、增强其抗氧化能力有关[6]。藕味甘涩性平,具有收敛止血、化瘀的功效,《本草汇言》言其“消瘀血,止血妄行之药也”。现代药理发现,莲藕、藕节作用于出血性疾病取得较好的临床效果,而炒炭品较生品的止血作用更强[7],两药配伍止血而不留瘀,凉血而不伤正。

纵观《重订王孟英医案》中血证医案的论述,王孟英在治疗血证时从虚实入手,虚则顾护阴液、保养元气,实则清热泻火、凉血解毒。临证多配伍入肝经之药物,以调达木愆,使得肝得疏泄,血得蓄藏,处方多轻灵活泼,善用药食方临床效果彰显。王孟英上承《内经》并效法诸家之长,常从古方出入,将《金匮要略》中知母百合汤、旋覆花汤运用到血证之类中,临证圆机活法,治病求本。因此,笔者认为王孟英既尊古训又弘新意,其对于血证证治思想值得后学多加思考。故认真研读《重订王孟英医案》血证医案,不仅为现代中医临床辨证论治血液系统疾病提供新思路,还有利于中医的学术争鸣。