缺血性脑梗死与颈动脉斑块、嗜酸性粒细胞、血小板CD62p水平的临床相关性研究

2018-10-22郭立斌施宛辰刘英

郭立斌 施宛辰 刘英

作者单位:136000 四平市中心人民医院神经内科1,吉林省组织工程实验室3;132013 吉林医药学院预防医学系2

脑梗死是一种常见的神经系统疾病,具有高致残率、高致死率和高复发率等特点,是危害人类生命和健康的主要致残性疾病[1-2]。在世界范围内,脑卒中已经成为人类死亡的第二位死因,2008年公布的我国第三次死因调查资料显示脑卒中已经成为中国的第一位死因,其中,脑梗死平均占卒中类型的62.4﹪[3],有资料显示,预计未来二十年,脑梗死将成为疾病负担的第一位[4-5],对于其防治具有积极的意义。本研究对于四平市中心人民医院神经内科2016年1月至2017年12月收治的50例急性脑梗死患者的嗜酸性粒细胞、血小板CD62p水平进行检查,同时进行颈部血管超声检查,探讨急性缺血性脑梗死再发与颈动脉斑块、以及嗜酸性粒细胞水平、血小板CD62p水平之间的相关性。

资料与方法

一、一般资料

选择2016年1月至2017年12月四平市中心人民医院神经内科脑梗死患者50例。纳入标准:发病48 h内,诊断均符合第四届全国脑血管病会议修订的标准,并经CT/MRI检查证实。排除标准:(1)严重心脏、肝脏、肾脏、肺功能不全;(2)合并感染、肿瘤、免疫性疾病;(3)合并血液系统疾病。按有、无颈内动脉斑块分为2组,每组25例。随访1年,探讨急性缺血性脑梗死再发率。

二、方法

1.颈动脉超声检查:入组患者均在入院3 d内进行颈部血管超声检查,受检者取仰卧位,头略向后伸,转向检查者的对侧,充分暴露颈部。先从锁骨内侧段横向检查颈总动脉,然后沿胸锁乳突肌外缘纵切检查,依次显示颈总动脉(CCA)、颈内动脉(ICA)、颈外动脉(ECA)和椎动脉(VA)。检测采用 Sequoia512 型全数字化彩色多普勒超声诊断仪(美国ACUSON公司)进行,探头频率为7.5 ~10.0 MHz。

2.嗜酸粒细胞检测:入组患者于入院后第2天清晨空腹抽取静脉血,置于EDTAK-2抗凝管中。外周血细胞检测采用全自动血细胞计数仪SysmexXT-1800i(日本希森美康公司)。

3.活化血小板检测:流式细胞术检测CD62p,方法如下:患者空腹采EDTA抗凝全血2 ml,流式试管中分别加入PE-CY5标记抗CD62p(美国BD公司):PE-CY5标记同行对照IgG1(美国BD公司)抗体 2 μl,EDTA 抗凝全血 5 μl及 0.01﹪ PBS 20 μl, 室温孵育 20 min 后加入 1 ml 0.01 ﹪ PBS,混匀后上机检测。所用仪器为EPICS XL流氏细胞仪(美国Beckman Coulter 公司)。

三、统计学分析方法

所有数据统计用SAS 9.2软件,血脂检测指标、嗜酸性粒细胞计数、绝对值与CD62p的变化数据用± s表示,两组间比较采用独立t检验。两组患者性别、三种疾病斑块发生数间的比较采用四格表χ2检验,以P< 0.05为差异具有统计学意义。

结 果

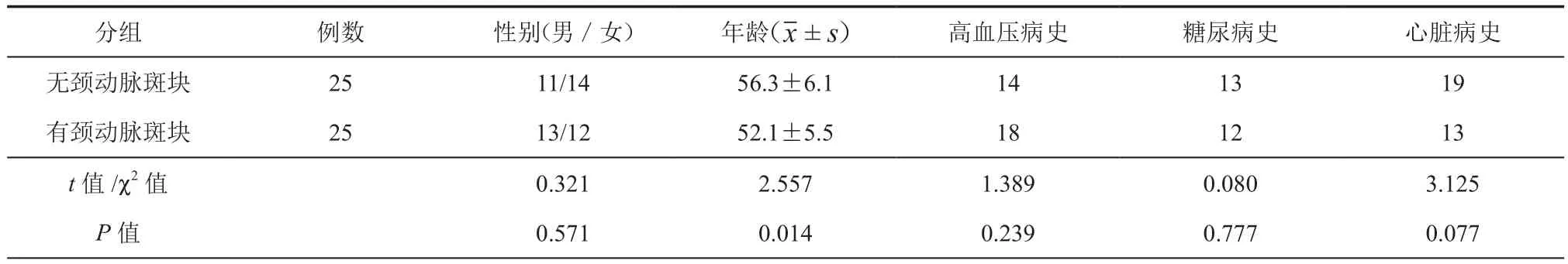

1.分组:比较入组患者年龄、性别、既往病史等指标差异比较无统计学意义,患者一般资料见表1。

2.两组患者血脂比较:比较入组患者血脂检测指标差异无统计学意义,患者血脂比较见表2。

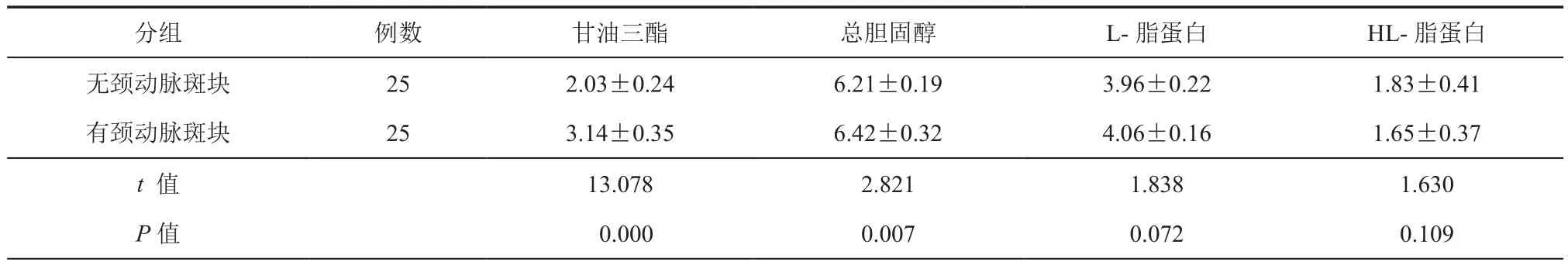

3.检测指标比较:各组患者的嗜酸性粒细胞计数、绝对值与CD62p的变化见表3。有颈动脉斑块形成的患者嗜酸性粒细胞计数及绝对值均较无颈动脉斑块形成的患者低;而CD62p的阳性率却高于对照组患者(P< 0.05)。

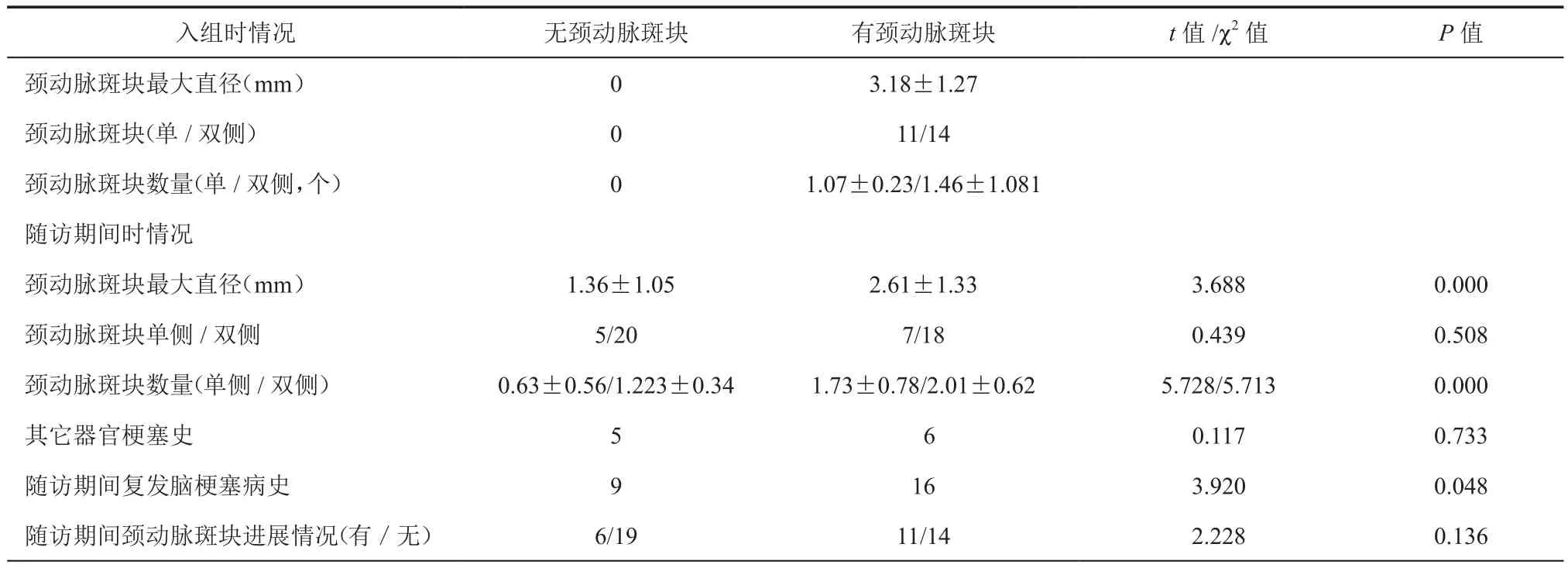

4.随访结果:随访资料显示,有颈动脉斑块形成的患者发生再梗死的几率高于无颈动脉斑块形成的患者(P< 0.05,表 4)。

表1 两组患者一般资料比较

表2 两组患者血脂水平比较(± s,mmol/L)

表2 两组患者血脂水平比较(± s,mmol/L)

?

表3 两组患者嗜酸性粒细胞与CD62p的变化(± s)

表3 两组患者嗜酸性粒细胞与CD62p的变化(± s)

分组 例数 嗜酸性粒细胞百分比 嗜酸性粒细胞绝对值 CD62p(﹪)无颈动脉斑块 25 2.92±0.81 0.32±0.11 13.04±1.08有颈动脉斑块 25 1.13±0.34 0.11±0.09 23.51±1.24 t 值 10.188 7.388 31.836 P值 0.000 0.000 0.000

表4 两组患者随访再发比较(n = 25)

讨 论

脑梗死是神经系统常见的疾病,每年约有1 亿人患有急性缺血性中风。它是最可能导致人类死亡的疾病之一[1-2]。进行性缺血性脑梗死(progressive ischemia stroke,PIS)是一种类型的缺血性卒中,其主要神经系统症状和体征呈缓慢进行性进展[6],疾病进展通常在发病后6 h到1周内发生。 PIS预后差,死亡率高,造成患者、家庭和社会的沉重负担,因此越来越受到医学工作者的关注,并开展了深入研究。目前缺血性卒中的进展、诱导进展的机制和相关危险因素尚未确定。因此,研究PIS的早期预测,从而及时有效进行预防和临床干预,已非常必要和紧迫。

关于脑梗死的病因、病理、发病机制和疾病发展的潜在启动因素,既往已经有很多研究,但尚无一致的结论。目前,脑梗死发展被认为是各种病因和相关因素共同作用的结果。血小板活化在脑梗死的发生和发展中起重要作用。血小板是血栓构成的主要成分,cD62p作为血小板活化的特异标志物,能够直接反映体内血小板的活化程度[7-8]。本研究检测了急性缺血性卒中患者发病48 h内的血浆CD62p水平,结果显示脑梗死伴有颈动脉斑块者,其血浆CD62p水平增高,即具有更高的血小板活性。此结果提示血小板被激活后可能会促进血栓进一步发展,从而加重脑梗死患者的临床症状。

近年来少数研究曾报告嗜酸性粒细胞参与心、脑梗死的形成[9-11]。临床亟需评定脑梗死初发及再发的临床实用性预测指标。因此通过初步研究,结果提示嗜酸性粒细胞有可能用于脑梗死复发和预后的预测指标[12]。本研究针对嗜酸性粒细胞、血小板活性、颈动脉斑块和脑梗死再发的相关性进行了研究,结果显示有颈动脉斑块形成的脑梗塞患者,其嗜酸性粒细胞计数低于无颈动脉斑块形成的患者,这可能是由于发病过程中嗜酸性粒细胞迁移到组织中。Sun等[13]报道,嗜酸性粒细胞出现在缺血后皮质中,即使在没有梗塞的情况下也与神经元死亡相关,进而导致皮质萎缩。另外,嗜酸性粒细胞可以释放细胞因子和趋化因子如IL-4[14-15],IL-6[16]和IL- 10[17],进一步在脑梗死的病理过程中起破坏作用。脑梗死患者嗜酸性粒细胞计数变化的机制需要进一步研究。

André等[18]报道血小板中表达的CD62p能够通过单核细胞在血栓部位聚集,是血栓斑块成分中组织因子的重要来源。在本研究中未发现单核细胞计数及绝对值的改变,提示单核细胞对于预测脑梗死再发的意义有待于继续研究和证实。与之相反,本研究发现了嗜酸性粒细胞与血小板活性的反向同步变化,即有颈动脉斑块形成的脑梗塞患者,在嗜酸性粒细胞减低的同时,其血小板CD62p水平高于无颈动脉斑块形成的患者。这一变化趋势也出现于心肌梗塞的形成中[19-20]。CD62p介导白细胞和内皮细胞的黏附[11]。当CD62p与白细胞表面的相应配体结合时,会引起白细胞的缓慢滚动,最终导致炎症部位的白细胞浓度增加[21-22],有助于缺血后再灌注损伤并促进动脉粥样硬化的形成。

综上所述,本研究在急性缺血性脑梗死有或无颈动脉斑块形成的患者中,对嗜酸性粒细胞计数与百分比、血小板CD62p水平和血脂的临床检测值进行统计学分析,结果显示PIS发生与嗜酸性粒细胞计数及比例呈明显负相关,与颈动脉斑块存在和血小板CD62p水平呈明显正相关,与血脂水平无直接关系,而且有颈动脉斑块形成的患者PIS复发率较高。因此,可以初步认为嗜酸性粒细胞参与了有颈动脉斑块形成的脑梗死患者的脑梗死初发与再发。嗜酸性粒细胞计数与CD62p协同应用,结合颈动脉斑块情况,有可能成为简便易行的PIS临床预测指标,便于对脑梗死高危人群进行早期筛查、干预并进行有效的二级预防。

由于本研究例数较少,今后将继续积累病例,期待大样本的进一步观察结果。