黄河上游头道拐站泥沙特征分析

2018-10-20王平娃幕鹏飞王凡段瑞鲁

王平娃 幕鹏飞 王凡 段瑞鲁

摘 要:以黄河上游出口站头道拐为研究对象,对1960-2014年共54年的输沙量进行分析,获得了输沙量的年际与分时段变化特征;分析了输沙量的年内和汛期各月的变化特征,为黄河上游水沙治理提供参考依据。

关键词:输沙量;年际变化;汛期;头道拐

黄河宁蒙河段穿越宁夏灌区和内蒙古河套灌区,海拔高度在980-1300m之间,河段全长1204km,其中宁夏境内长397km;内蒙古境内长830km。头道拐水文站断面控制流域面积为36.79万km2,占全河流域面积的48.9%,是黄河上游的出口控制断面,其泥沙特征对于黄河上游来沙和输沙具有重要意义。

1 输沙量年际与分时段变化特征

头道拐多年平均(1954-2014年)输沙量为0.978亿t,历年平均输沙模数为265t/km2,最大年输沙量为3.16亿t(1967年)。最小输沙量为0.168亿t(1987年),最大年输沙量是最小年输沙量的18.8倍,最大年输沙量是年平均输沙量的3.23倍,最小年输沙量是年平均输沙量的17%。

从图1可看出:由于上游刘家峡、龙羊峡大型水库相继运行的影响,宁蒙河段水沙条件和河道演变特性发生大的变化,输沙量年际变化明显,在年际变化中大致可以分为四个时段:1968年以前为一个时段,输沙量变化较大,属于丰沙期;1969-1986年输沙量明显减少,沙量持续稳定;1987-1999年输沙量较1969-1986年输沙量有较小幅度的减少,沙量持续稳定;2000-2014年输沙量明显减少,沙量持续稳定。

头道拐水文站1968年以前时段平均输沙量为1.83,是历年平均年输沙量的1.87倍,时段内年最大与最小输沙量比值为4.04;1969-1986年时段平均输沙量为1.09,是历年平均年输沙量的1.11倍,时段内年最大与最小输沙量比值为8.71;1987-1999年时段平均输沙量为0.445,是历年平均年输沙量的0.46倍,时段内年最大与最小输沙量比值为7.08;2000-2014年时段平均输沙量为0.448,是历年平均年输沙量的0.46倍,时段内年最大与最小输沙量比值为3.75。可以看出,头道拐水文站1968年以前时段输沙量最大,1969-1986年接近历年输沙量均值,1987年以后时段输沙量持平,约为历年均值的一半。

综上所述,1968年以前为丰沙期,1969-1986年为平沙期,1987-1999年为平沙期,2000-2014年为枯沙期。

2 输沙量的年内分配

头道拐站年径流量和输沙量的变化主要与上游来水来沙以及本区域降水和人类活动有关,而汛期水沙量占年水沙量的比例则主要受上游人类活动的影响。

表2给出了头道拐断面汛期水量占年水量沙量的比值的变化过程。可以看出:头道拐水文站受凌汛期上游开河融冰影响,来水挟沙导致3、4月份输沙量大于其他非汛期各月输沙量。年内输沙量明显集中在汛期7月至10月份,共占年量的74.2%,其余月份输沙量占年量的百分数不足7%。输沙量年内分配不均。

3 汛期月输沙量的年际变化

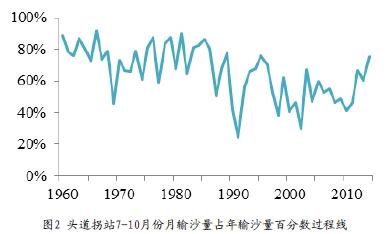

图2绘制了头道拐站历年7-10月输沙量占年量的百分数过程线。可以看出:在1968年以前,7-10月份输沙量占年输沙量的百分数基本比较稳定,变化幅度也较小,基本维持在65%~97%之间,没有出现或大或小的状况,但从1968年以后该值变化比较大,出现小值的概率增加。头道拐1968年后汛期比重降低,但是变化幅度不是很大,平均70%。1986年至2000年,变化幅度最大,从24%变化到80%,平均50%。2000年以后变化幅度有所变小,变化为29%至79%,平均55%左右。

表3统计计算了头道拐7-10月份月输沙量占年输沙量百分数的时段平均值,从表统计结果看:头道拐站历年平均为67%。

可以看出,上游水库的相继使用,改变了宁蒙河段各段面来水来沙量的年内分配。各站汛期沙量占年沙量的比值基本呈逐时段递减(除青铜峡以外),1986年以前各站汛期沙量占年沙量的比值均大于历年平均值,1986年以后各站汛期沙量占年沙量的比值均小于历年平均值。1960~1967年的80%左右以上减小到1968~1986的70%左右,再到1986年以后的60%左右。相对而言青铜峡汛期沙量占年沙量的比重各时段变化较小。

4 结论

头道拐站的泥沙特征是反映黄河上游出口段水沙关系、河床演变和主槽冲淤的重要依据。本文以黄河上游出口站头道拐为研究对象,对1960-2014年共54年的输沙量进行分析,获得了输沙量的年际与分时段变化特征;分析了输沙量的年内和汛期各月的变化特征,为黄河上游水沙治理提供参考依据。

基金项目:陕西省水利科技计划项目(2017slkj-27);中国博士后科学基金资助项目(2017M623332XB);陕西省自然科学基础研究计划项目(2018JQ5145)

参考文献

[1] 姚文艺,焦鹏.黄河水沙变化及研究展望[J].中国水土保持,2016,(9):55-61.

[2] 马勇,张正萍,喇承芳.黄河上游泥沙级配变化规律分析[J].甘肃水利水电技术,2009,45(8):4-6.

[3] 胡春宏.黄河水沙變化与治理方略研究[J].水力发电学报,2016,35(10):1-11.

作者简介:

王平娃(1965-),男,陕西户县人,高级工程师,从事防汛、水资源管理工作。

通信作者:

幕鹏飞(1996-),男,甘肃白银人,硕士研究生,主要从事水资源系统方面研究。