日本“王羲之”

——僧人空海的书法艺术

2018-10-19王宁熙

王宁熙

(广西师范大学 美术学院, 广西 桂林 541006)

日本僧人空海既是一位佛教大师,也是著名的书法家,被称为“日本的王羲之”。他深入研究王羲之的书法,对王羲之书法有深层次的认识和娴熟的运用。同时,他对唐代书法的特色也有较深刻研究,并在长安投师中国书法名家的门下,对中国书法与中国文化的关系有较好的认知。在艺术创作方面,无论是汉字书法还是梵文书法,都有极高成就。他自由宽阔和秀丽娴熟的书风,以鲜明的特色和高超的艺术水准在当时日本书坛具有很大的影响力,并为日本后来的“三迹”中的小野道风、藤原行成所继承,给其后柔美的“和风”书法奠定了基础,对日本书法产生了深远的影响。

一、空海的生平

空海的成长,既得益于独特的家庭教育和时代追求,又与这股合力影响下自身经历密切相关。

空海,俗名佐伯真鱼。生于日本奈良时代末期的一个仕宦之家,父亲乃地方长官,母亲出身名门望族。父亲是空海的启蒙老师,在他很小的时候就教其习字。舅舅是桓武天皇的皇子伊予亲王的老师,回乡探亲时经常授之儒家经典。空海成长的起点那么高,日后能成为日本首屈一指的文化名人不足为怪。

日本奈良时代,中国盛唐的文化、政治对当时的日本具有极大影响力,无论是执政理念,官吏的选拔与考核,还是人们的日常生活都效仿唐朝以儒治国的方式。此时的桓武天皇想在国内推行“政教合一,儒佛合流”的政策,大量的学问僧涌入繁盛的长安,在城内各名寺挂单修行,收集翻阅浩如烟海的汉籍。

空海三岁拜佛,据说五六岁时就梦见佛祖坐在莲花座上,并常用泥土塑造佛像,用石头堆砌佛塔,七岁皈依,空海后来与佛结缘并非偶然,兼之陆续接触了一些儒学经典。在大的时代背景下,他也逐渐萌生了深入修习儒学的念头。公元788年,舅舅带着16岁的他来到新都长冈京。到18岁时,进入了当时培训官员的教育机构“大学寮”明经科,攻读《书经》《诗经》《左传》等经典著作。在此期间,喜欢思考的他著有《三教指归》一书,对儒、道、佛三教进行了系统的评价。一次偶然的机会诵读佛典,他的佛性被彻底开启,遂放弃了在仕途发展的愿望,产生了跟随佛祖修行的想法。两年后,他果断去岩渊寺学习佛法并通过了考试,正式在尾山寺剃度,成为僧人。从那时起,他开始参访日本四国地区的名山险峰,开始了艰苦的修行。其间坚持不懈地学习收藏在东大寺的王右军书法,以及各个寺庙从中国带回的唐三大家——欧阳询、虞世南、褚遂良的书法真迹和摹本,在习书的同时刻苦修习经史典籍。他一年后下山,对佛教的认识和体验得到了当时佛教界的广泛认可。公元795年,在东大寺戒坛院,23岁的空海和尚对密教产生浓厚的兴趣,鉴于对密教内涵的模棱认识,他决定来中国学习、研究。至此,儒家思想已和他渐行渐远,在修习佛法的路上,他的脚步非常坚定。

公元801年,空海作为学问僧入唐求法。途中先遇台风,将三艘船吹散。一个多月后,空海所乘之船才得到救援。之后辗转来到密教圣地长安,在青龙寺跟随惠果法师修行,并得其真传。惠果圆寂后,空海成为真言宗密教第八祖。空海曾说他“在长安遇见‘识书人’,也听了书法秘诀,但因自己是为了学习密教的奥秘而来大唐,所以没有太留心书法方面的事情。”这些都记载于他的著作《性灵集》中。他只是利用有限的时间来学习书法而已,尽管如此,他对书法的热情和关心并不少。公元806年,开创了新的真言宗的空海,携带我国大量的名人碑帖、经文回国。公元835年,空海在高野山圆寂,后被醍醐天皇追封为弘法大师。

二、空海书风的构建过程

书法以文字为素材,在一定的法则内及个人独特的审美意识参与下,通过笔画和线条的质感,传达作者的性情,个体的人格和创造力藉其形式,穿越时空而获得永恒。如中国的二王、颜欧柳赵、苏黄米蔡流传千古的佳作就是明证。空海因常年累月的禅修,心如止水,毫无杂念,这种于世事人生的态度倾注在书法作品中,使得他的作品有一种独特的魅力,被称为“日本书圣”。

根据日本人舟桥秀贤的《弘法大师书流系图》,空海的脉系是:“蔡邕—蔡琰—卫夫人—王旷—王羲之—王献之—智永—虞世南—徐浩—韩方明—空海—嵯峨天皇。”可见,空海书法师法纯正。这本书指出,韩方明是空海的书法老师。韩方明曾写过一篇文章《授笔要说》,此文被宋陈思编著的《书苑菁华》收录。空海在《性灵集》提到:“空海,尝遇解书先生,略闻口诀。”[1]后人猜测这里的“解书先生”指的是韩方明,口诀可能是指《授笔要说》这篇文章。总之,在长安的这段岁月是空海人生中重要的转折点,无论是人生轨迹,还是书法成就。

作为书法大家,空海遗留墨迹虽为数不多,尚可窥见他擅长多种书体。笔者将其主要作品分为三个阶段,试图探寻出变化的脉络。

1.青年时代

因幼年师从日本书法大家鱼养,青年时代的空海,书法已为人所知。天平时代的日本,自大唐返国的人们,带回了晋唐书法。以天皇为首的贵族竞相临摹学习,一时蔚然成风。进入平安时代后,人们仍受此风格影响,空海也不例外。当时他以临摹王羲之为主,24岁所著《聋瞽指归》,用行书写成,其笔法、字形等,受王羲之《集圣教序》影响显而易见,他对王羲之书法的用功程度可见一斑。较之王羲之,圆熟之气固然略缺,随意中却不乏年少轻狂的霸气。下面二人两幅作品可以一窥究竟。

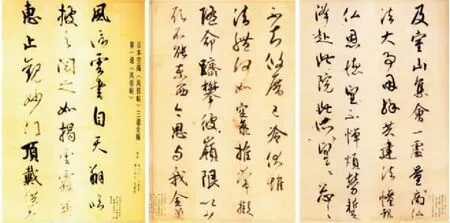

图1 聋耆指归[2] 图2 集圣教序

2.中年时期

入唐前,空海已把书法、文学与佛教修行作为日常习惯。入唐后,空海师从韩方明学习执笔方法,潜心研究学习王羲之、颜真卿及欧阳询等大家。我认为空海这一时期最突出的成就有两点:一是其书学观的构建,二是对书法和自然共性的认识,《风信帖》《灌顶帖》便是这一成就的具体体现。

历览古今成就斐然的艺术大师,几乎都是经由先师法古人然后再师法自然这一途径。王羲之先临古人法帖,用功至池水尽墨,而后游历名山大川,师法自然,终成书圣,垂范千秋。空海着重提出,书者必须善于吸收古人书法中的精神和用笔方法,方能真正把握书法的真义。

东汉蔡邕《笔论》中提出“书者,散也。散者,舒散也。”[3]意谓书写者是一个可无限延伸和扩大的个体,反过来,书法又可以通过书写方式来体现个体的存在。“书”是表达心灵的一种形式。使自己的想法如所期待的那样,自由自在地挥写,通过书写方式来体验自然万物的变化,让自己的心灵找到一个居所。让所要书写的法则转向到对四季变化的领悟,把文字形态及森罗万象的具象世界融汇于心,方得其妙。对于普罗大众来说,在实践中把心灵安置于这样的境地非常困难。但于空海而言,把书法与人的精神世界结合起来,使之圆融为一体,寻求天地自然之理和万物运行的法则是很自然的事情。

以下将举例详细阐明他的两点成就。

《风信帖》和《灌顶历名帖》被认为是空海书法作品中的“双璧”。这两篇作品王羲之字体端秀清新的特点更为明显,同时融入了自己的笔意,用笔内敛、含蓄,线条节奏感强,增加了作品的生动性,通篇格调高雅、气息灵动。

《风信帖》是空海归国后写给最澄的一封信,信中既言及佛法的教义,还畅谈了两人的友情。整体用笔沉稳而自由,不失风趣,字形结体丰润,透出一股豪迈之气,融合了王羲之与颜真卿二人的风格,形成了属于空海的独特书风。而丰富多变的笔致,表现出空海的微妙心情。如“风”字,笔画之间相互呼应,笔势呈紧凑态势。第一画的起笔和第二画的转折处向右倾斜,稍有缓慢,却因线条坚实,显得十分有力,让人感到空海对长者最澄真诚的敬意。“自”、“惠”、“顶”具有沉着而粗犷的气势,与“云”、“雾”、“兼”的用墨较少的文字形成强烈的对比,至此书写者心情也放开了,轻松的用笔和字的大小、点画的斜倚变化很大,作品写至“此所望”时情感自然溢出,书写发挥到了极致,笔像在纸面滑行一样自由变化,与开始写的字形成强烈对比。其丰沛的情感不知不觉融进了书写之中。

图3 风信帖

图4 灌顶历名帖

《灌顶历名帖》,这件作品写于公元813年。整体风格与《风信帖》截然不同之处,在于笔迹最为“朴素”。在不经意的书写中,可看出文中有许多涂改的痕迹,愈显天真浪漫之气。比之《风信帖》多了份沉稳凝重,渐呈老练。作品延续了他自由流畅的行笔,在颜真卿不计工拙抒发情感的基础上,把墨在纸上产生的浓淡效果发挥到极致。将颜真卿的风格特点恰到好处地运用到自己的风格之中,自然而不造作,精妙不可言,这与他僧人的身份应有关联。比如“三、十、一”横画平稳,让人看起来心情得到放松[4]。用笔谨慎,线条稳健而宽阔,颇有一种沉稳和凝重的韵味。最后在记载结缘尊名的小字上,写得相当有气势,能够感觉空海的灵动的个人风格。

3.老年时期

日本书道始于佛教传入,至平安三笔的时代,书法作品全都是标准的晋唐风貌。这种具有浓郁中国唐代书风特征的书法风格,被称为“唐样书法”,与平安后期兴起的日本本土特色的假名书道——“和样书法”共同促进了日本书法的繁荣。晚年的空海是日本学习中国书法从“唐样书法”向“和样书法”过渡初期的重要代表。他擅长多种书体,并将其融合为一种独特风格的杂体。此种体例风格十分夸张,形式的表现越加明显。

空海52岁时为改善当地环境的水利建设益田池所作的《益田池碑帖》,从这幅作品中,可以了解到他书法的美感是受到佛学思想的影响,其用笔字形无不显示出,其神秘莫测的密教精神内涵。

图5 益田池碑铭(局部)

现存高野山释迦文院的是公元1900年的临摹品,从现有的资料可以看出明显的晋唐行书风格,主行草,草书较少,字的偏旁、部首等用篆书或隶书。除此之外,该碑还有一粗大的文字间杂其中,而某些文字的线条细小,还运用了武则天在公元690年所造的飞白体,左书反写,有鸟虫文等多种杂体书。

书法理论家熊秉明先生认为:“原始文化和宗教经常是结合在一起的,宗教会利用造型的魅惑力,用线条、色彩和图像的奇异组合来征服信徒。”[5]例如众所周知的道教符箓,早期便是脱胎于隶书,是汉代隶书若干字的结合。带有原始神秘色彩的画符就成了具有独特意味的道教书法。后期道教为了吸引更多的信徒,对汉字作了大胆的变形,突破了字体笔画的束缚,并吸收了古代各种字体的写法,特别是吸收了草书的写法,创造出人们难以辨认的一种文字。由此我们可以认为空海通过该碑把他的宗教思想和书法理论变成一件可实践的具体可感的实物,并且全面展示了他丰富的用笔和其品德修养。人们可以用各种各样的方式来表达人与自然的关系,作为僧人的空海,选择用富于装饰和妙想的杂体书来表达可以说是最合适不过,因为从佛教的角度,或许运用杂体书更能反映空海对密教的理解。

三、对后世的影响

从书法艺术的发展角度来看,空海开辟了日本书法造型的新局面,而且也引导后继者对书法的新思考和未来日本书坛的价值取向。

中国书法随汉字东传进入日本。在空海之前,就有很优秀的汉字书家,但大多只是模仿唐代流行书体,并无个性,也没有达到理论高度。到空海这里后,情况有所转变。空海擅长多种书体,尤其精通草书,时人推为“草圣”,被日本后世书法家当作学习草书的准绳。他的书风深受中国书法的濡染,大气、淡雅而不失趣味性。这一切,也与他受儒、道、佛文化的熏陶有直接关系。

当时日本争相以中国唐朝一切为模仿对象,晋唐书风也随之刮到了日本的宫廷,“平安三笔”之一的嵯峨天皇也成为空海的忠实追随者。天皇自己学习书法和进行创作,给臣民极大鼓励。于是京都出现了一种奇怪的风气,官僚贵族纷纷革除以往的不良习气,而以写一手优美的书法为荣。正是空海、嵯峨天皇的努力,王羲之、颜真卿的书风在日本迅速传播开来,也使得汉字深深融入日本独特的文化中。从日本书法的发展过程来看,空海引领了时代的潮流,成为平安前期书法的风尚标,在同时期具有极强的影响力。后来的小野道风、藤原佐理、藤原行成,都以其为自己学习的范本。它的影响不仅限于当时,对当今日本书法都有深远影响。

四、结语

在日本文化史上,很少有人能像空海那样,在文学、艺术、哲学和宗教等方面为后人提供源源不绝的财富。空海的书法具有浓厚的“唐样书法”风格,又是“和样书法”的先驱者。他的作品融合了中日两国书法的精髓,是探究中日书法的珍贵资料,为日本本民族的文化发展与两国文化传递、交流作出了巨大的贡献。

空海作为中日书法交流的桥梁,促进了日本书法的发展,为后来形成的“和样书法”奠定了坚实的基础,也促进了中日友好交流。我们不仅要铭记他的伟大事迹,更要了解他书法中与佛学融合所形成的独特书风。