从明代宫廷画师与工匠的款识管窥我国古代道器观

2018-10-19闫政旭

杨 钊 闫政旭

我国古代封建社会统治者以农业立国,把农业归为“本业”,将手工业与商业一并归为“末业”,这也反映出了我国古代社会普遍存在的“轻器”意识。北宋汪洙诗云“万般皆下品,惟有读书高”则渗透出我国古代社会普遍存在的“重道”观念。《孟子》中“劳心者治人,劳力者治于人”①则揭示了分别以“劳心”、“劳力”为代表的统治阶级与被统治阶级之间的关系,也从侧面印证了我国古代社会普遍存在的“重道轻器”思维特征。

文中所指的明代宫廷画师是宫廷绘画的创作者,这些宫廷画作主要是指为了满足皇室审美层面的需要,以宫廷生活场景、花鸟、山水、肖像等为主题的绘画作品,这些绘画作品也常被称为“院体画”;而宫廷工匠则负责造作宫廷所需的器物,其中包括皇室在衣、食、住、行等日常生活方面的需求品和赏玩所用的具有一定实用功能的器物。文中探讨的宫廷绘画和官造器物均是为了满足皇室的需要而完成,均属于“官作”,因此它们的绘制与造作无不体现封建社会统治阶级的意志。而作为实现主体的画师与工匠,均被朝廷征召并服务于皇室,其作品在统治阶级看来也均是“器”的范畴,但他们在社会身份、生存状况以及自我认同等方面存在着较为明显的反差。而上述内容从某种角度而言,画师与工匠之间也存在着道器之别。

一、文献典籍中明代匠籍的社会地位

明代匠籍制度基本沿承了元代的旧制,对户籍管理有着严格的规定,民籍、军籍、匠籍等作为社会身份是不得妄变的。《大明会典》中规定“凡军民医匠阴阳诸色户。许各以原报抄籍为定。不许妄行变乱。违者治罪。仍从原籍。”②户籍之间有着森严的壁垒,除了诸户籍之间不能随意流转,并且户籍身份也是世袭罔替的。“自元代以来就把技术最好的工人签发为匠户,子孙世袭。”③当然,有关匠籍身份的划定与承袭在唐代就有明确的规定,如《唐六典》所载:“其巧手供内者,不得纳资,有阙则先补工巧业作之子弟,一入工匠后,不得别入诸色。”④从中也可以看出,匠人身份有着明确的限制,其低下的社会地位在明代以前即为通例。

明代工匠的社会地位明显是低于画师的,工匠并不能像画师那样入仕授官,虽偶有官拜工部侍郎的石匠陆祥、筑匠蒯祥等特例,但相较而言,实在是凤毛麟角。这其中既需要他们依凭着个人高超技艺赢得朝廷的恩宠,同样也需要个人良好的品行与修为的加持,而且也难免有偶然因素的促使,不具有普遍代表性。随着明代中期以后匠籍制度的松动,也为一部分工匠勇于改变自身匠籍的限制,进一步而获得社会认同,完成自我实现提供了土壤。文献中明确记载有两位明代工匠转行做画师的实例,一位是曾为金工匠的戴进,另一位是初为漆匠,后与沈周、文征明、唐寅合称“明四家”的仇英。

戴进,字文进,生于明洪武二十一年,卒于明天顺六年,是明代中前期的一位宫廷画家。《虞初新志》中辑有一篇毛先舒的《戴文进传》,记载了明代金工匠人戴文进徙业画匠的故事。

先是进锻工也,为人物花鸟,肖状精奇,直倍常工。进亦自得,以为人且宝贵传之。一日于市,见熔金者,观之,即进所造,怃然自失。归语人曰:“吾瘁吾心力为此,岂徒得糈,意将托此不朽吾名耳!今人烁吾所造,亡所爱,此技不足为也;将安托吾指而后可?”人曰:“子巧托诸金,金饰能为俗习玩爱,乃儿妇人御耳。彼唯煌煌是耽,安知工苦?能徙智于缣素,斯必传矣。”进喜,遂学画,名高一时。然进数奇,虽得待诏,亦轗轲亡大遇。其画疏而能密,著笔澹远,其画人尤佳,其真亦罕遇云。予钦进锻工耳,而命意不朽,卒成其名。⑤

文中勾勒了戴进徙业前后复杂的心理世界,他本是一位出色的金工匠人,满心期待自己的作品能成为别人的传家之物。因在集市上看到自己精心制作的首饰被销熔,而悻然失意。觉得自己费尽心血将个人技艺施展于金银首饰上,只不过供妇孺把玩而已,遂改志徙业。从“进亦自得”、“不朽吾名”、“怃然自失”、“技不足为”、“斯必传矣”这些词语解读出戴进的心理活动,从自得于一名技艺精湛的首饰匠并期待留名千古,到后来怅然失落并决定徙业为画师,以期佳作得到传世。从“自得”到“自失”间,可以看出戴进在徙业前的心理落差,从“不朽吾名”、“斯必传矣”可以解读出戴进对自我价值的强烈认同与自我实现的热切追求。正如郎瑛在《七修续稿》中对戴进的慨叹:“究其当时,不过一画工而已。呜呼!”⑥这也侧面反映出以戴进为代表的明代工匠,即便摆脱了工匠的职业,却依然不能得到公正的社会认可。宫廷画匠的地位虽然不比文人画家,但整体相较于其他宫廷匠人而言,社会地位还是普遍偏高的。而在以郎瑛为代表的文人眼中,即便是社会地位高于工匠的画师,也“不过一画工而已”罢了。

另外一个工匠出身,转行做画师的例子即“明四家”之一的仇英。因联想到仇英与戴进的经历相仿,在《戴文进传》文末,张潮对仇英批注道:“张山来(张潮)曰:明画史又有仇十洲者,其初为漆工,兼为人彩绘栋宇,后徙而业画,工人物楼阁……”,“其初为漆工”道出了仇英早期的漆匠身份。另外,在清代乾隆《钦定四库全书》中辑录了王世贞对仇英的评价:“仇英者,号十洲,其所出微,常执事丹青,周臣异而教之。于唐宋名人画,无所不摹写,皆有稿本。”⑦文中“其所出微”的评价与前文的“其初为漆工”的描述,正好形成了一个逻辑线索,即仇英早期为身份低微的漆工,这也充分印证了工匠身份在文人眼中的低微地位,而戴进与仇英“由工入画”的人生轨迹也无不体现了匠人对自我身份的逃避与挣脱。

二、明代宫廷画作与器物的款识

前文通过文献典籍中的信息,获得明代画师与工匠地位的差别,下面要从他们各自的款识中进一步论证其身份与自我认同的差异。

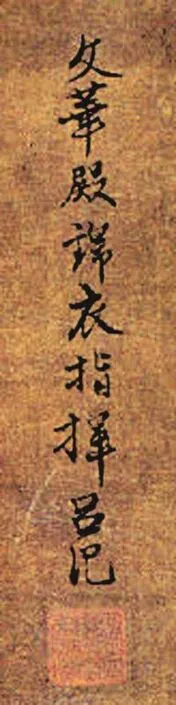

图1:《白鹰图》落款

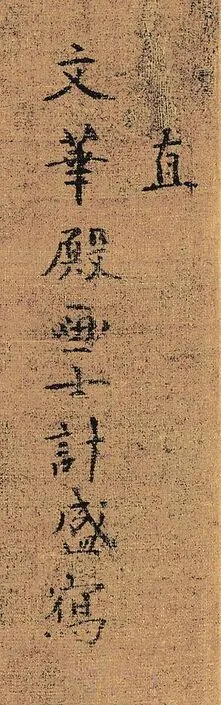

图2:《货郎图》落款

宫廷画作的款识主要体现作者的姓名,甚至是“锦衣指挥”类似的官职和其他重要身份信息,这实际上是一种自我认同的外在表现。而宫廷造办的器物当中,虽也有“总甲”、“作头”等名衔,但实际并未入流,仅是一种责任归属的具体化,据此可在出现质量问题时进行追责。宫廷画师与工匠虽同服务于皇室,但从二者的款识中可以体现出明显的差异性,下面就此做以详述。

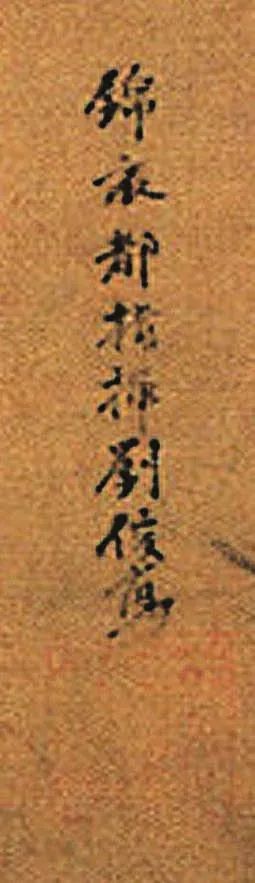

图3:《雪夜访普图》落款

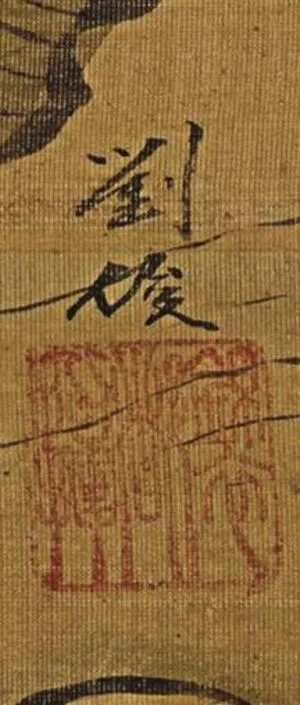

图4:《刘海戏金蟾图》落款

明代产生了一批较为著名的宫廷画师,诸如武英殿侍诏、翰林侍诏的边景昭,授锦衣卫指挥、镇抚,值仁智殿的林良等,还有锦衣卫指挥吕纪、锦衣卫指挥刘俊,以及商喜、倪端等人。他们的画作在落款时并非采取固定模式,有穷款,即只有姓名和钤印,也有以他们官职或入值场所入款的情况。比如,吕纪在《白鹰图》落款“文华殿锦衣指挥吕纪”九字(图1),而在《蕉岩鹤立图》(国家博物馆藏)落款“武英殿直锦衣指挥吕纪写”十一字;计盛在《货郎图》(故宫博物院藏)落款“直文华殿画士计盛写”九字(图2);刘俊在《雪夜访普图》(故宫博物院藏)落款“锦衣都指挥刘俊写”八字(图3);刘俊在《刘海戏金蟾图》(中国美术馆藏)虽落穷款,但所钤印文为“锦衣都指挥”五字(图4)。除此之外,还有黄济的《砺剑图》(故宫博物院藏)落款“直仁智殿锦衣镇抚三山黄济写”十三字;胡聪《柳荫双骏图》(故宫博物院藏)落款“直武英殿东皋胡聪写”九字,等等。

以刘俊画作为例,无论从《雪夜访普图》署款“锦衣都指挥刘俊写”以及《刘海戏金蟾图》钤印“锦衣都指挥”,均显示出刘俊对自我身份的认同。明代的锦衣卫是朝廷的军政情报机构,可谓皇帝的禁卫亲军。而宫廷画家能够奉职锦衣卫,则充分显示了皇帝对宫廷画家的恩宠。

然而官造器物与宫廷画作有所不同,它不但具有一定的审美功能,既能满足皇室的赏玩,同时还具有实用功能。加之,官办生产机构由于其服务对象的特殊性,对产品的质量有着极为严格把控,甚至对问题产品有着明确的责任追究制度。明代宫廷造办依然采取“物勒工名”的机制,所谓“物勒工名”即官办生产机构建立起来的一套的质量监控体系,是产品追责制实施的要素与凭证。“物勒工名”一词出自《礼记·月令第六》:“物勒工名,以考其诚,工有不当,必行其罪,以究其情”⑧,而上述文字亦出现于《吕氏春秋》中。“物勒工名”中“物”可以理解为产品;“勒”则大概有两种含义,一为勒令,二为勾勒(可以引申为刻画);“工名”即工匠的名字。因而,“物勒工名”既可以理解为产品上强制规定有工匠的名字;也可以理解为产品上刻画有工匠的名字。当然,无论“勒”字如何理解,产品上附带工匠名字的做法是没有异议的。而这样做的直接目的即“工有不当,必行其罪”,也就是说产品质量一旦出现了问题,官方机构能够直接追查到具体的制作者并将其问罪。

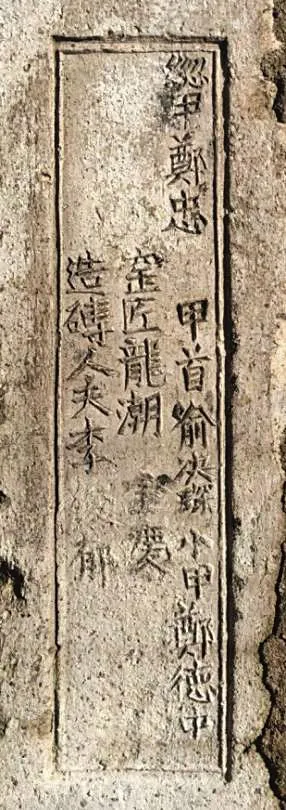

明代城墙、帝王陵墓等建筑用砖(俗称“玉砖”),上面必须出现烧造场所负责人、窑匠职位和姓名等文字信息。图5为南京明代城墙的玉砖,上面有竖行三列铭文,至左向右分别为“总甲郑忠、甲首喻决琛、小甲郑德中”、“窑匠龙潮、金庆”、“造砖人夫李俊郁”共计二十七个字。其中“总甲”、“甲首”、“小甲”、“窑匠”、“人夫”则为砖石烧造场所中,由高至低的具体环节责任人。这些字迹书写规整,目的是为了清晰可辨,而字迹是否清晰可辨则关乎日后可能的问责。这二十七个字不仅体现了责任层级,更清晰记载了具体分工。这些玉砖在城墙和陵墓的建造过程中,为了整洁美观,常常将有文字的一面砌在里面。

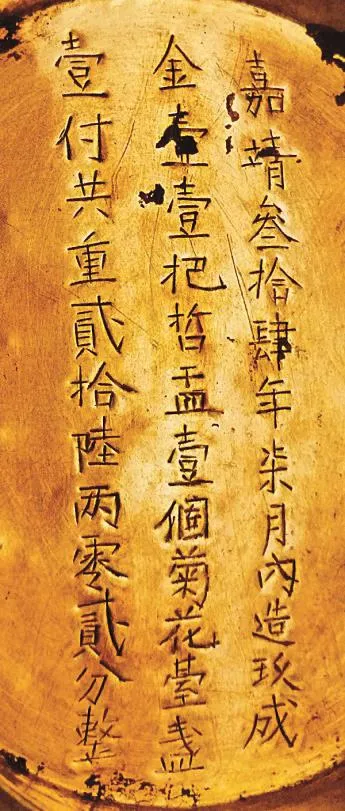

“物勒工名”除了体现在砖石烧造上,也存在于金银制品当中。图6为2001年湖北钟祥市郊明代梁庄王墓出土的两枚金锭之一,金锭上面自左至右錾刻有,“随驾银作局销镕”、“八成色金五十两重”、“作头季鼎等”、“匠人黄关弟”、“永乐十四年八月_日”竖行五列共三十三个字。这些文字包含了该枚金锭的制作机构、成色与重量、作头与匠人、制作时间等重要信息。其中“银作局”是明代宫廷金银造办的重要机构,“金五十两重”与《明会典》当中亲王定亲聘礼“金五十两”⑨的规定吻合,因而该枚金锭也被断定为梁庄王朱瞻垍与王妃订婚时,朝廷所赐的聘礼之一。当然,八成色金五十两重的意义并非仅此,对于贵金属制品成色和重量的注明,是防止工匠偷工减料的重要手段。图7为湖北蕲春荆恭王墓中金执壶底部錾刻的铭文,竖行三列共三十六字,分别为“嘉靖三十四年七月内造九成”、“金壶一把哲盂一个菊花台盏”、“一付共重二十六两零二分整”。虽然铭文中没有出现制作者的姓名,但“内造”二字即表明了该把金执壶的造办单位,通过记载的资料亦可以查到具体的工匠姓名。荆恭王墓中的金执壶底部铭文“贰拾陆两零贰分整”至少反映出两个信息点:其一金器的总重量为二十六两二分,其二“分”是金壶重量的最小精确单位。这把二十六两二分的金壶究竟有多重?一分又为多少克呢?我们从北京海淀区八里庄明(武清伯李伟夫妇)墓出土的嘉靖四十五年金锭可以得到答案。这枚金锭有铭文“云南布政使司恭蔟钦取柒成色金拾两计壹锭,嘉靖肆拾五年壹月日委官□端蒙金匠沈宇”,实际称重为380.4克。根据明代衡度换算公式:1斤=16两,1两=10钱=100分=1000厘,一两则折合38.4克重⑩。如此推算,这套嘉靖年间造的荆恭王府金壶重约999.168克,一分约合0.384克。如果按照目前黄金价格(2018年6月3日金价为269.6元/克)来计算,材料成本几近27万元,“一分”黄金约合103.5元。从中我们可以看出:内廷防止工匠偷工减料,27万元的材料成本却以百元为单位进行管控,可谓锱铢必较。这也折射出明代宫廷工匠严苛的工作环境与低微的社会地位。 戴进、仇英“由工入画”的心境则更不难理解了。

图5:明代南京城墙砖铭文

图6:明梁庄王墓出土金锭

图7:明荆恭王墓出土金执壶

明代官方主持造办的事项中,“物勒工名”的制度也得到了部分体现,尤其反映在建筑营造和金银器制作等方面。而“物勒工名”在明代宫廷瓷器、漆器等器物上的体现倒并不明显。可能是由于营造事宜关乎百年大计,必须严格把控质量门槛;而金银器则材料昂贵,避免工匠偷工减料的缘故。

三、结语

围绕前文论述的内容,明代宫廷画师与工匠款识所折射出来的社会地位差异,是我国古代“重道轻器”的实证之一。而这种观念的产生,或可来源于以下几个方面:

1、实现主体的地位差异化

《管子·小匡》云:“士农工商四民者,国之石民也。”士农工商谓之“四民”,是国家的基石,从“士农工商”的排序折射出掌握话语权的统治阶级对行业价值的评判。而从他们的排序也可以看出古代观念中“重道轻器”的观念。“士”作为具有文化的官僚阶层,是国家统治阶级的重要部分,因而其作用自然非同小可,故将其排在首位。而“民”是农耕社会重要的生产力,保障了国家的经济基础,“农本社会”的观念几乎贯穿了中国封建社会,因而居其次。而“工”再次之,与拥有生产资料(土地)与生产技能(耕作)的农民相比,工匠只有生产技能,且无一年两季的农闲,但却是一个王朝发展与建设的重要力量。“商”的地位在我国古代社会普遍较低,这与统治阶级“重农抑商”、“农本商末”的观念有着密切的关系。

匠籍制度的出现,使工匠的身份世代相袭,不得脱籍改业,这样匠人便失去了选择的自由。在没有匠籍制度的时代,宫廷征召工匠大多以定期服役的形式,虽然有时朝廷的手段比较严苛,但匠人的身份终归只是临时,此时“农”的身份是灵活多样的,可以拥有“半农半工”的双重身份:服役期的社会身份是“工”,非服役期的社会身份是“农”;或者在农忙时节为“农”,农闲时节为“工”。

就宫廷画师和工匠而言,虽然在统治阶级眼中,他们均是御用的工匠。然而,画师拥有的绘画技能则是一种艺术修养,可以成为他们与皇室、官僚或文人阶层对话的共同语言,比如,宣德时期的宫廷画师边景昭,则常陪宣宗朱瞻基作画。虽然这些画师的作品也许与有思想、有审美、有技术的文人画作相比,似乎还缺乏那么点精神境界,甚至有时还得到文人画家的鄙夷,但他们终归是以满足皇室精神需求为主的人群,有些宫廷画师还以此拜官,进入了“士”的行列。然而纵观明史,宫廷工匠的身份则很难从“工”逾越至“士”。因而,明代宫廷画作与器物的实现主体在社会地位上存在着一定的差异。

2、自我需求层次的差异化

马斯洛将人的心理需求层次分为五个层次,分别为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。作为明代院体画师的吕纪、刘俊等人,其落款中对于“锦衣卫指挥”的强调是一种自发行为,实际上是一种自觉的身份认同与展现。而这种心理需求属于“尊重需求”与“自我实现需求”,是一种高等级的心理需求,而这种心理需求则是建立在其他低端需求已经被满足的基础之上。

而作为宫廷工匠的郑忠、喻决琛、郑德中以及龙潮、金庆、李俊郁等人,抑或是季鼎、黄关弟等人,其款识的作用并非强调个人身份,而是朝廷质量问责制度下的被动行为。一旦违反朝廷制度,将对其进行追责,轻则失去对工作职位与收入的保障,重则充军发配边疆,甚至要付出生命的代价。因而,基于这种行为的心理需求属于包含“人身安全”、“家庭安全”、“工作保障”等方面的“安全需求”层面,属于较为初级的心理需求。

结合马斯洛的心理需求的梯度,对比宫廷画师与工匠的款识的实际作用,不难看出二者在自我需求层面存在着明显差异。而马斯洛的心理需求层级梯度往往跟个体的经济基础、社会地位等方面有着密切的关联,只有在初级的心理需求被满足的基础上,才会驱使满足高层级的心理需求。普遍而言,经济基础越稳固、社会地位越高,则心理需求的梯度越高。因此,自我需求的层次差异反映出宫廷画师与工匠的身份及自我认同的差异。

3、传统儒家观念的认同差异化

儒家思想是我国古代社会的主流意识,具有深刻的影响力。在儒家经典著作《礼记·大学》有载:“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物。”“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”这八个维度主要从具象的事物反诸抽象的内心后作用于社会,是儒家思想的重要精神内核。

而工匠的造物基于对事物的探究,更多地是处于“格物”的阶段;书画则是一种文化修养,属于“修身”的阶段。如此看来,“格物”是造物的发端,是八条目中初始的维度,而书画更多的是一种自身的修养,是“修身”的一部分,相较于“格物”更为深刻。因而,明代宫廷画作属于“修身”的范畴,宫廷器物则属于“格物”范畴。透过传统儒家思想的思维视角,可看出明代宫廷画作与造物当中的“重道轻器”观念。

注释:

①杨伯峻 译注:《孟子译注·滕文公章句上》,中华书局,2012年5月,第131页。

②[明]申时行等:《大明会典》卷一九《户口》,中华书局,1989年10月,第129页。

③吴晗:《吴晗论明史》,江苏人民出版社,2015年5月,第252页。

④[唐]李林甫等撰,陈仲夫点校:《唐六典》卷七《尚书工部》,中华书局,1992年1月,第222页。

⑤[清]张潮 辑:《虞初新志·卷八 戴文进传》,河北人民出版社,2001年8月,第141页。

⑥[明]郎瑛:《七修续稿》卷六 子部 杂家类《戴进传》,《续修四库全书》,上海古籍出版社,第386页。

⑦[明]王世贞:《弇州四部稿》卷一百五十五,《艺苑卮言 附录四》。

⑧杨天宇 译注:《礼记译注·月令第六》,上海古籍出版社,2016年11月,第267页。

⑨[明]申时行等:《大明会典》卷六十九《婚礼三·亲王婚礼》,中华书局,1989年10月,第410页。

⑩邢鹏:《明代衡度单位初探:一两有多重》,首都博物馆论丛,2013年第27期,第321页