历代皇家仪仗的集大成者

——清代皇家仪仗车舆形制研究

2018-10-19束霞平

束霞平

《中国古代名物大典》一书中分别对车和舆作出定义,车是“指有轮的陆上交通工具,由轮、舆、辕等构成”。舆则为:“犹轿子。编竹木为之。由人抬举以行,故名。”①清代皇家仪仗车舆是指清代帝后及其他皇族、王公百官等在出行时所用的仪仗车辂和仪仗轿舆。仪仗车辂主要是泛指有车轮构成的仪车,历史上曾出现过用人推(拉)挽、用牛、马、象等动物进行牵引的车辂。故而清代的仪仗车辂基于这一时期的民族性、时代性等,在仪车拉行方式上泛指以驾马或驾象的形式进行拉行。仪仗轿舆则与此不同,其主要是指以人力抬扛或抬举等方式乘载且无车轮构成的一种仪仗用出行工具。清代皇家仪仗车舆中,无论是车辂、轿舆及其他等,可谓种类繁多、形制完备,既继承了清代以前历朝历代的各种仪仗卤簿制式,同时也基于统治阶层的民族特点和民族文化,在种类和形制上进行了一些大胆的增设与创新。这既是对前朝历代的一种总结和归纳,同时又是基于传统进行了一些升华和创造。当然,清代皇家仪仗车舆的形制中也透射出统治阶层特殊的民族背景和民族文化,这是两种文化激情的碰撞,并巧妙的审时度势、兼收并蓄,形成了满汉交融的皇家仪仗车舆的新制式、新意向、新格局。

一、清代皇家仪仗车辂制式

清代皇家仪仗车辂主要包括皇帝专用的五辂,皇后、皇太后乘用的凤车或龙凤车,皇妃乘坐的翟车,亲王以下的夫人、公主等一般乘坐的朱轮车、郡君车,县君车、乡君车等等,在清代的典章中均对形状和制式做了详实且严格的规定。

1、清代帝用五辂形制

清初车辂之制并非限指清代入关以前所定制度,而是特指乾隆八年之前所定车制。据《清史稿》载:“清代初制,有玉辂、大辂、大马辇、小马辇之制,与香步辇并称五辇。”②乾隆八年更定了车辂的名称和使用,保留了初制中的玉辂,将大辂改为金辂,大马辇改为象辂,小马辇改为革辂,香步辇改为木辂,并称五辂,如乾隆八年乾隆十三年钦定五辂详细制式。五辂之制最先见于《周礼·春官·巾车》③,但《周礼》中并无明显的五行学说的色彩,只是通过装饰上的差别并依据出行用途而别其丰俭。《礼祀·月令》中规定了天子所乘五辂的时节、旗色和驾畜,但周代并未实行;秦用金根,汉代受五行学说影响,出现了五时安车、立车,西晋因之;晋代定五时车,亦称五帝车;南朝以牛车代替五时车。五辂与五行学说相附会,自隋代开始,五辂与五时车相互合并,唐宋袭之。清制亦沿用,如五辂所用饰色和后建旗色:青、黄、黑、红、泥金色,对应五方正色:青、黄、赤、白、黑。五辂名称各不相同,但形制却大体相仿,皆为圆顶方轸,圆顶上部用材质镶嵌饰物四件;顶周围设有镂金垂云承之檐,贴镂金云版三层,缎质垂幨三层,系缎带四;舆中设金云龙宝座,四面皆门垂朱帘;双轴辕两端饰金龙首尾。后建各种旗帜,十有二斿,各绣纹饰等等。

五辂的名称因其圆盖上部不同的饰物而得名,如玉辂在车顶的四周用四块玉质圆版镶嵌,金辂用四块金圆版饰,木辂用花梨圆版,象辂用象牙圆版等。五辂之间除了冠顶颜色和饰物相异外,在装饰色彩、纹饰、驾辂的象、马来区分等级。如玉辂是五辂中最高品位,盖顶、垂幨、辂后两旗等均为青色,驾象一,行马二承辕;金辂仅次于玉辂,冠顶、垂幨、辂后两旗等均为黄色,驾象一,行马二承辕;象辂饰以红色,服马四匹、骖马六;木辂饰黑,服马二,骖马四;革辂饰泥金,服马一,骖马三;后三辂虽均设游环和铃,但从所用驾马数量上即可一目了然。五辂的纹饰上从外观上最显而易见的区别就是辂后两枚旌旗,五辂之旗各有专名:玉辂者名旂,金辂者名旟,象辂者名旌,革辂者名旗,木辂者名旐。清代典章中用“太常”、“大旂”、“大麾”、“大赤”、“大白”④来命名。五种旗均用缎质,缎色随盖顶色,垂有十二斿,位于旗上端,靠近杆攒处,即旗的正幅为縿,径六尺六寸,绣日月五星。斿径四尺七寸五分,绣二十八宿,下垂五彩流苏。五种旗均有与其方之“德”相应的纹章。如《隋志》:“凡旗:太常画三辰……旃画青龙,旟画朱雀,旌画黄麟,旗画白兽,旐画玄武”⑤。而清代定制基本沿用,但稍存差异,如玉辂斿内俱绣金龙,金辂为绣交龙,木辂为绣神武,象辂为绣金凤,革辂为绣金虎。

五辂的部件组成相同,但不同部件的尺寸和数量稍存差异。玉辂和金辂各部位尺寸完全相同,皆为通高一丈二尺一寸,盖高三尺一分;舆四柱各高六尺四寸五分,相距各五尺六寸绘金龙;门高五尺一寸九分,阔二尺四寸九分,左右门阔二尺二寸五分;座纵八尺五寸,横八尺四寸;环以朱閳,饰間金采,其高一尺六寸五分,各闕其中二尺四寸;辕二各长二丈二尺九寸五分,轸长一丈一尺一寸五分,径八尺四寸。象辂与前两辂相比,通高短去八寸,盖高短四寸五分;舆四柱高高出四分,绘金龙的每个间距扩大两寸;门高短掉一寸,阔窄去四分;座纵扩大一尺五寸五分,横扩大了七寸;各闕其中短去一寸五分;增加一辕,辕长短去六寸五分,轸长短去一尺一寸,径扩大了七寸。木辂与玉辂相比,通高短去四寸五分,盖高短四寸;舆四柱高低了四寸,绘金龙的每间距距离缩短五寸;门高增加一分,阔窄去四分两寸四分,左右门阔窄去五分;座纵扩大五寸,横扩大四寸;各闕其中短去两寸;辕数与象辂同为三,辕长短去一尺九寸五分,轸长短去二尺一寸五分,径扩大了四寸。革辂与玉辂相比,通高与象辂同,盖高短四寸六分;舆四柱各高低了七寸六分;门高低去一寸九分,阔窄去两寸四分,左右门阔窄去六分;座纵扩大两尺一寸,横缩小五分;各闕其中短去一寸;辕数与玉辂同为二,辕长短去三尺九寸,轸长短去五寸五分,径短掉五分。

清代五辂为大驾、法驾用之,凡大朝会设卤簿,五辂陈列于午门外;大驾巡幸时,五辂与其他卤簿按照前后顺序加以陈列;如遇大陈设,则左右陈于卤簿之列。

2、清代后、妃及其他皇族、百官仪仗车辂形制

据《国朝宫史》中载,清前期皇后仪仗车辂有二,一为凤舆,“通髹以黄,绘金云凤。顶二层,饰金凤十二。中安鈒花赤金顶,衔珊瑚、青金、绿松等石。明黄绫重幨,绘金凤。轮亦黄髹。”皇太后凤舆制式同,惟纹饰为龙凤;一为仪舆,“通髹以黄,赤金顶。明黄云缎为衣。轮均黄髹”。皇太后仪舆同后制。皇贵妃仪舆、贵妃翟舆,饰金翟,用,除“中安素金顶”外,其余与皇后同;妃嫔翟舆,幨、轮色用金黄,“中安铜质涂金顶”。⑥清代乾隆十四年钦定后妃仪仗车辂,将“舆”更名为“车”,如皇太后的仪驾龙凤车和仪驾仪车,皇后的仪驾凤车和仪驾仪车,皇贵妃的仪仗翟车和仪仗仪车,贵妃用仪仗仪车,妃嫔用采仗仪车等。从典章来看,后妃仪仗车辂远不及清代帝用种类之丰富、装饰之豪华,制式也截然不同,组成构件也相差甚远。但皇太后、皇后以及贵妃、妃嫔等的仪仗车辂皆为木质,穹盖二层,为上圆下方形以对应天圆地方之意,盖顶亦为圆形,舆身为四方形,上用帐幨和帏幕;舆身后端左右各设辕一,舆前设轸二,用驾马一。后妃仪仗车辂的名称以绘饰得名,如帝用车辂绘刻金龙,帝后则多饰以金凤故名凤车,皇太后“舆车之制,与皇后同,惟绘绣加龙,故遂异其名曰龙凤舆、曰龙凤车”⑦,皇贵妃仪仗用车的盖饰、舆身左右及后,门和舆内的坐具上皆饰绣、镂以金翟和彩翟,故谓翟车,从其他构成和尺寸看,与皇后仪驾凤车制式完全相同。

皇后仪驾凤车与仪驾仪车相比而言,部件的构成及其色彩大体相同,但前者穹顶为二重,特别是穹顶部分纹饰较为繁多,其上绘八宝,八角各饰金凤,下绘云纹,四隅饰同之。冠金圆顶,镂云,衔以杂宝。而后者穹顶为一重,高度低前者八寸,素盖无饰,冠银圆顶,涂金。前者檐纵四尺九寸,横四尺;后者檐纵长增加六寸,横长增加一寸。前者垂檐分上深三寸,下深一尺一寸,后者则部分,总深为一尺二寸。前者四柱各高三尺三寸,纵四尺八寸,横二尺一寸, 后者柱高降低五寸,纵窄一寸,横宽出一尺一寸;前者四柱左右及后皆绘金凤,而后者则无纹饰,柱里涂以浅红;前者帏幕左右各设启棂,用青色紃带网之,而后者帏幕外为明黄,里为黄色,左右两侧为封闭型,而无启棂;前者设门高三尺,阔一尺八寸五分,后者则不设;其内坐具颜色和纹饰相同,轮径皆为十八幅,辕两端皆钻以铁鋄金。但前者轮径各四尺九寸,后者窄九寸;前者辕长一丈七尺五寸,后者短二尺五寸;轸长六尺二寸,阔三尺三寸,后者长度短四寸,阔宽出一寸。

后妃仪车尊卑等级分明,虽仪车之制完全相同,但在用料、色彩、纹饰上有严格的区别。如皇后仪车色用明黄,绣金凤,皇贵妃仪车色同,但绣采翟;贵妃、妃嫔仪车色、坐具色用金黄,饰多以翟,但冠顶材质有所相异,为铜质圆顶涂金。仪驾凤车、翟车大多为陈设之用,后、妃一般很少乘用。如清代帝后大婚行册立礼当天,皇太后的仪驾陈设在慈宁宫外,太和门至午门陈设皇后仪驾。当日在皇后府邸,外堂阶下左、右皆陈列着皇后的仪驾。仪车一般为后、妃虽皇帝外出祭祀日、月时所用。可见,仪驾凤车、仪仗翟车,仪驾或仪驾仪车的造势功能大于其实用功能。

从表1其他皇族和命妇的仪仗用车制式来看,其等级区分主要是以盖、幨、帏的不同色彩以及盖角有无饰缘、缘色加以区分等级。乾隆十三年的其他皇族和命妇仪仗用车定制,主要是基于初制作了制式增补和用色的调整。

表1:清代其他皇族、百官仪仗用车(引自《清史稿》卷一百二志第七十七《舆服一》,第3027-3032页。)

二、与历代车辂制式之比较

据乾隆十三年(1735年)时定制:“五辂酌仿周官及唐宋遗制,金玉象革各如其仪乘用,亦自今岁南郊始。”⑧可知,清代乾隆钦定车辂制式是依据和参照了周及唐宋车制的基础上,继承并创新出了一种有别于明代的车辂制式。

1、与宋元之前车辂制式之比较

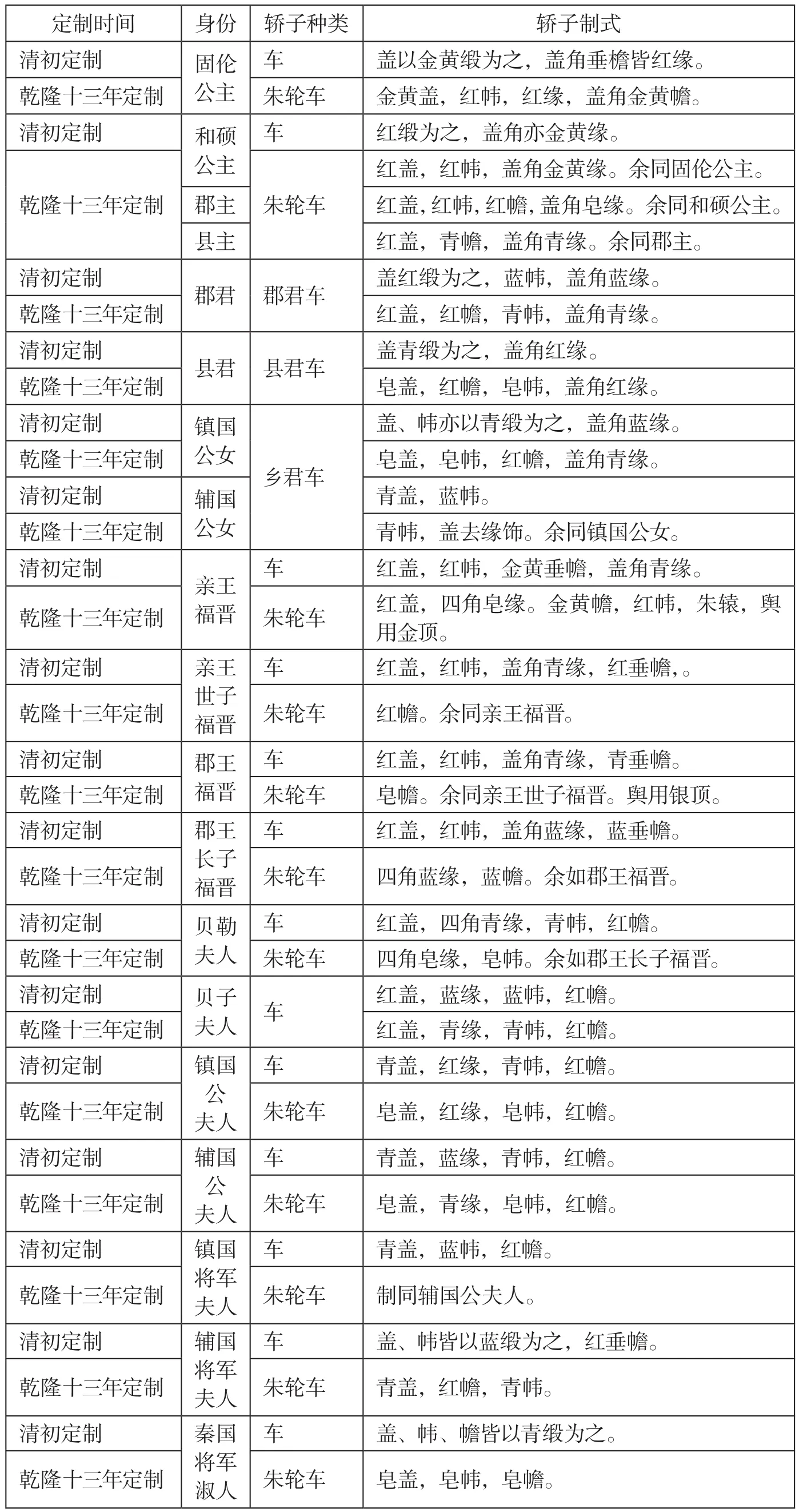

图1:洛神赋图中的车辂图,晋(图片来源:余辉主编:《晋唐两宋绘画·人物风俗》,上海科学技术出版社、商务印书馆(香港),2005年5月,第20页。)

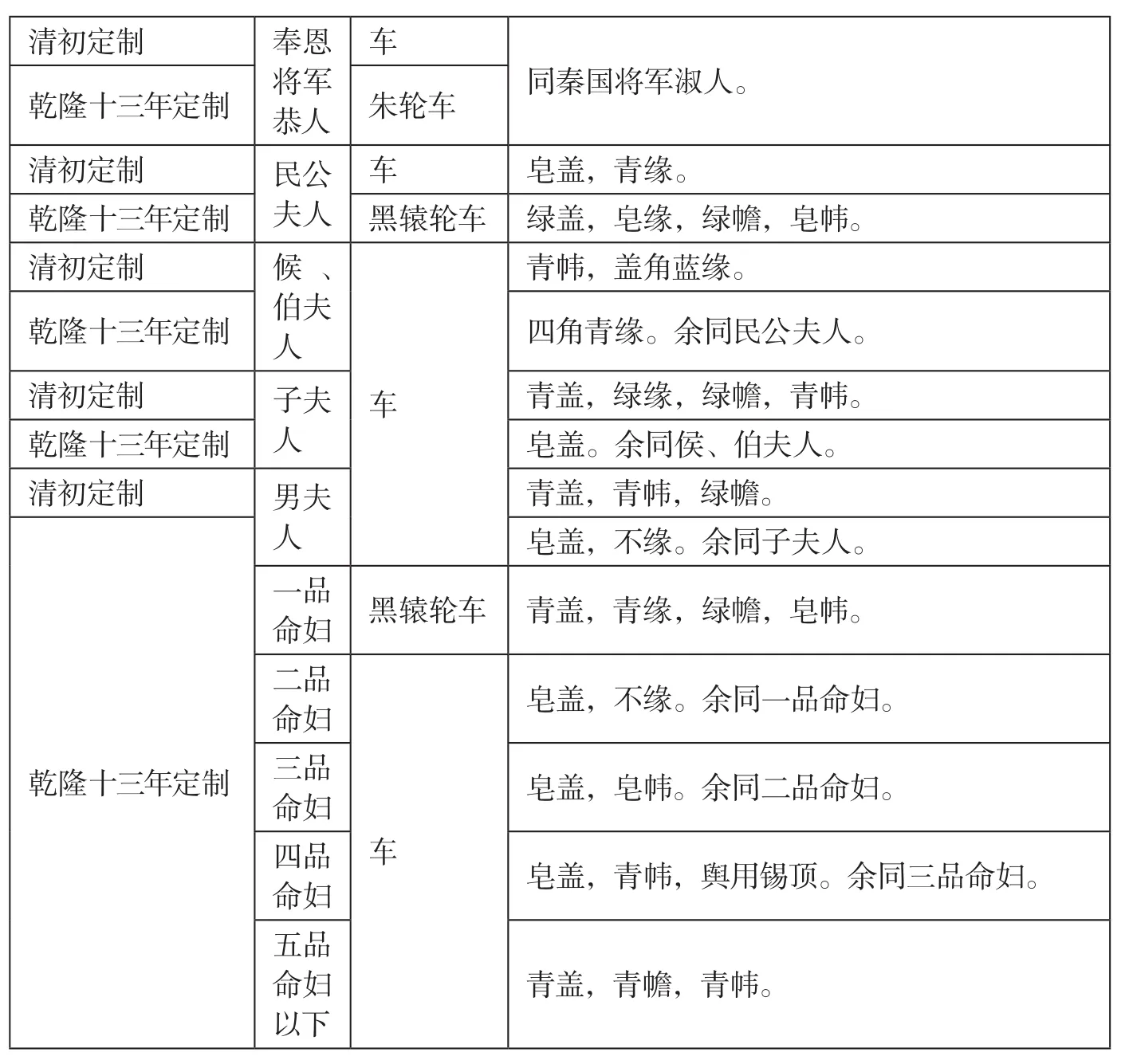

图2:莫高窟420窟壁画中的车辂图式,隋(孙机:《中国古舆服论丛》,文物出版社,1993年6月,第71页。)

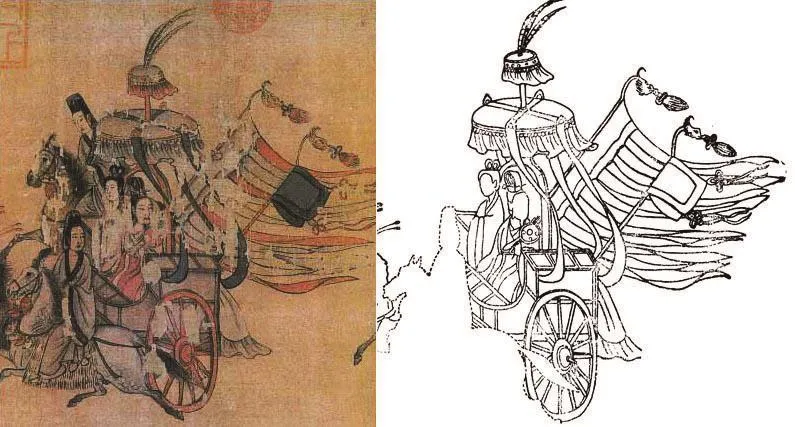

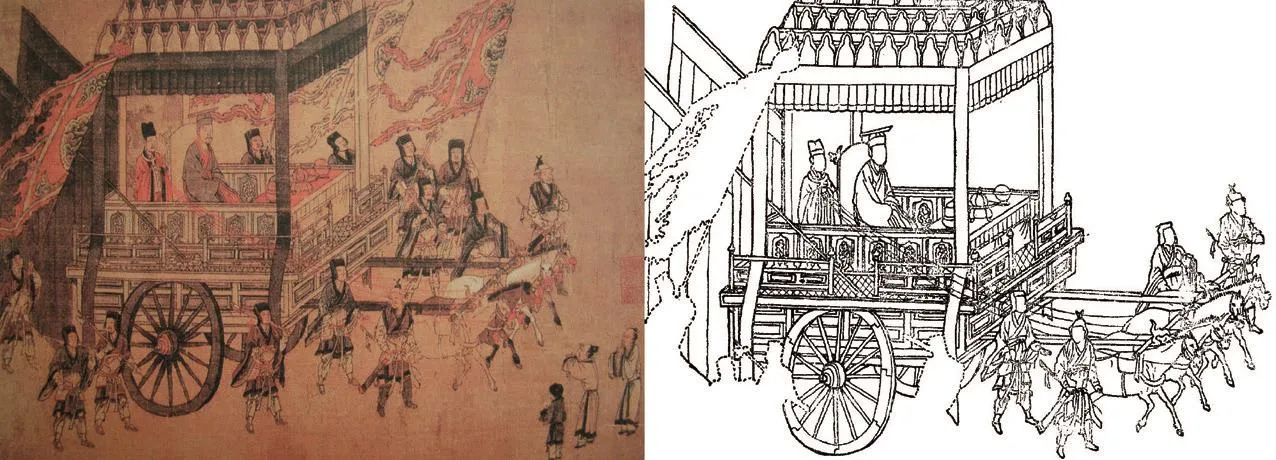

《后汉书·舆服志》刘注引服虔曰:“大路,总名也,如今驾驷高车矣。尊卑俱乘之,其采饰有差。”⑨辂本无特定的等级界定,因出行之需而产生,但在封建统治者刻意追求车辂样式结构的变化和装饰同时,也赋予了车辂权利与威严的象征。《白虎通义》载:“路者何谓也?路、大也,道也,正也。君至尊制度大,所以行道德之正也。路者君车也。天子大路,诸侯路车,大夫轩车,士饰车。”⑩并在大驾中设玉辂。五辂之制直至晋时一直沿用,如《晋书·舆服志》中载:“玉、金、象、革、木等路,是为五路,并天子之法车”,且“玉路最尊”。[11]虽未见晋代帝用玉辂,但可从《洛神赋图》中所绘曹植所乘驾的车辂中,管中见豹,可见一斑。从图1和图2中的车辂图式比较来看,隋代和晋代的车辂形制较为相似,皆为两重圆顶青盖、黄里,盖上装饰较为繁多,顶重盖中插雉尾,“马并以黄金为文髦,插以翟尾”[12];隋代辂盖上则“绣游带,金博山,缀以镜子,下垂八佩”,马头“插翟尾五隼”[13]等,图3中所绘隋代车辂的装饰较史籍记载中简化些。一重盖的车辂可从图4唐代懿德太子墓葬壁画中的仪仗图可见,盖顶部分较为简单,但盖上却装有三层耀叶。南宋(图4、5)及明清辂盖皆为三层,且每层均饰有精致的耀叶。

图3:懿德太子墓墓道东壁仪仗出行图中的车辂图式,唐(陕西历史博物馆编:《懿德太子墓壁画》,文物出版社,2002年9月,第27页。)

图4:卤簿中的玉辂图式,南宋(图片来源:中国美术全集编辑委员会:《中国美术全集·两宋绘画》(上下册),人民美术出版社,2006年11月,第177页。)

图5:马和之作《宋高宗書孝敬图》中的车辂图式,南宋(图片来源:刘永华编著:《中国古代车舆马具》,上海辞书出版社,2002年1月,第166页。)

历朝各代的辂皆“舆方法地,盖圆象天”[14],圆顶方舆的制被赋予了神圣的含义,一直沿用清代。但舆身部分却出现了明显的变化。如图1~5所示,南宋以前的车辂舆部均设四柱,但舆四周为开放型,显得较为通透;而明清车辂舆部则用帏缎围以四周,为封闭型,舆部设门,舆中亦设龙座,显得肃穆而有神秘。舆车其后皆设两旗,晋至唐时两旗一大一小。孙机先生在《辂》一文中将之认定为是车辂的一大特点。[15]缘由于《晋书·舆服志》中载:“斜注旂旗于车之左,又加棨戟于车之右,皆橐而施之。棨戟韬以黻绣,上为亚字,系大蛙蟆幡。”大旗即旂,旂中饰交龙、设铃[16],小旗代表棨戟。对于旂旗和棨戟一左一右的制式,且仅见于辂,孙机先生认为这是源于“我国古代的戎车本有在车后斜插长兵器的传统”。[17]据图1~5中图式来看,南宋至清代舆身后侧左右用以“同大小,均轻重”的两面大旗,其样式均与晋代左侧大旗相仿。按照清代乾隆十三年定制,旂旗分为三段,上端即穿杆部分称为“縿”,绣日月五星;中部为十二“斿”,对应天之大数,绣二十八宿和金龙,底部为五彩“流苏”;朱杆“左加闟戟,右饰龙首,并缀朱旄五,垂青緌”[18]之制式。

2、与明代车辂制式之比较

玉辂一直备受历朝历代皇家的高度重视,特别是宋代,车体营造得越大越能展现排场之宏大,车身装饰愈繁缛愈能代表皇帝极高的尊严和权威,所以从图4、5的仪仗车辂制式来看,南宋玉辂显得比其他朝代都要显得庞大与笨重。朱熹《朱子语类》卷一百二十八中《本朝二·法制》所载:“仁宗、神宗两朝造玉辂,皆以重大致压坏。”[19]车体重量远远超出轮轴所能承受的重量,不仅容易导致车身遭到破坏外,同时也使得车辂重心很难保持平衡,因此图中玉辂采用前曳后压的方式,辂不仅采用众多人力拉行,后面亦安排人力在辂后拉着绳子,以调节均衡。因此,五辂在明清时期,很少供皇帝乘坐,更多的只是为皇家造势之用。

基于此,明代车辂之制则显得简洁与质朴了很多。这一风格的转变,与明代当朝统治者主观意愿紧密相关。明代开国皇帝朱元璋以马背得天下,深知奢靡腐化必将败国,坚持以俭治国,以身示法。据《明史·舆服志》载,明太祖朱元璋认为“玉辂太侈”,应可用木辂替代;为尊祭礼,可用玉辂,如若玉辂未备,也可乘用木辂,“祀在诚敬,岂泥仪文”。洪武元年,太祖诏用铜取代舆中金饰,“非身先无以率下”,以身示效,以俭治国。洪武六年,定木辂二乘,一为木辂上涂上丹漆,同于祭祀;一为鞔以皮革,行幸之用。二十六年定卤簿大驾之制:“玉辂一,大辂一,九龙车一,步辇一。”永乐三年更定为,大辂、玉辂、大马辇、小马辇、步辇、大凉步辇、板轿各一。[20]嘉靖十年,仿效晋制添耕根车,以示皇帝亲耕之意。在皇帝亲摄下,明代车辂制度日趋简朴。同时,明代深受理学影响,无论是服装、建筑还是家具等,皆崇尚和追求便捷与实用,这一主体意识形态在一定程度上也抑制和影响了明代车辂追求外在装饰的发展空间。

清代统治阶层是由汉族易为满族,从努尔哈赤到康熙帝,一直努力把持着本民族文化与汉族文化之间的平衡,力求推行本民族的旧俗和特性,但又潜移默化的信仰和吸收着中原文化的精髓,而乾隆又是一个敢于突破旧俗,大胆改革与创新,能够因时变制的皇帝。他主张承袭周典和仿效唐宋遗制,不囿于明代辂制,力求在恢复和调整五辂制式、名称和使用等基础之上,建立规章谨细,精美华丽的车辂制式。在乾隆帝的推动下,后代继任皇帝的继承与沿用下,清代车体外形不仅不改外观,而且还保持了车辂装饰的华贵之感,同时又避免了南宋时的笨重之感和易失衡的弊病。辂后的两面大旗,由原先的“均轻重”的后插式,改为由民尉扛行的方式。可见,清代帝用五辂的实用功能渐失,车辂仅成为代表强国兴邦之威仪的物化载体形式之一。

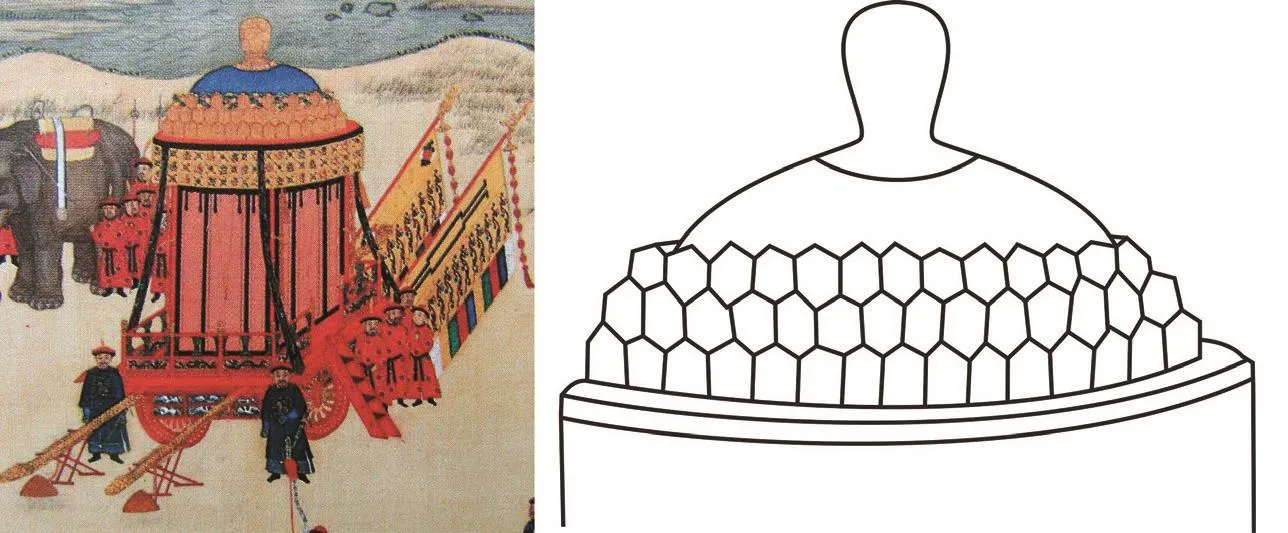

图6:康熙南巡出发时陈列的车辂(图片来源:聂崇正主编:《清代宫廷绘画》,上海科学技术出版社,商务印书馆(香港),2007年1月,第12页。

图7:大驾卤簿图中的玉辂(图片来源:2009年10月29日自摄于中国军事博物馆“和谐中华海峡两岸”书画艺术家交流活动作品展,著名青年画家李大成绘制。)

三、清代皇家仪仗轿舆

清初皇家仪仗轿舆种类和制式亦沿用明制,有大马辇、小马辇和香步舆。大朝日时陈设于太和门东侧。冬至大祀、夏至祭方泽,则并乘用凉步辇;乾隆七年,定大祀亲诣行礼,则乘坐舆出宫,至太和殿乘坐辇等。乾隆十三年钦定,皇帝仪仗专用两辇,帝后仪仗用舆,帝后皇族及百官仪仗用轿制等。

1、清代皇帝仪仗用辇

辇,从字体构成来看,是由两夫并行,夫在前,而车在后。刘熙《释名》云:“辇,人所辇也。”《事物纪原》卷二《大辇》载:“宋朝会要曰:周官巾车氏有辇车,以人组挽之,宫中从容所乘。”[21]辇为依靠人力推、挽或是以人舁方式出行的一种有轮的交通工具。《隋书·礼仪志》载:“辇,制象轺车,而不施轮…用人荷之。”又载:“今舆,制如辇而但小耳”。[22]由此推断,隋代的辇逐渐演变成一种无轮制式,呈现出由车变为舁的一种发展态势。至唐代,以人舁辇已成定制。据《唐六典》载,“辇有七:一曰大凤辇、二曰大芳辇、三曰仙游辇、四曰小轻辇、五曰芳亭辇、六曰大玉辇、七曰小玉辇。”[23]宋代的辇制和数量有所更易。然至明代辇的出行方式又出现了两种类型[24],一为马辇,顾名思义,即用马进行拉行的一种方式;一为步辇,即保留人力推挽的方式。清初沿用大马辇、小马辇和香步辇的明制,乾隆十三年更定为两辇,一为皇帝大驾卤簿玉辇,“冬至大祀、孟春祈縠、孟夏常雩、诣壇皆御之”;一种为法驾卤簿金辇,“夏至祀方泽、四孟时享、岁暮袷祭,春秋二仲祀、太社、太稷,躬诣皆御之”[25];大朝会时,两辇均为陈设于太和门外。

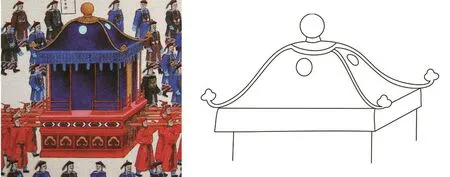

图8:《万寿点景图》中崇庆太后所乘用的金辇(图片来源:万依、王树卿、陆燕贞主编:《清代宫廷生活》,生活·读书·新知三联书店,2006年3月,第249页。)

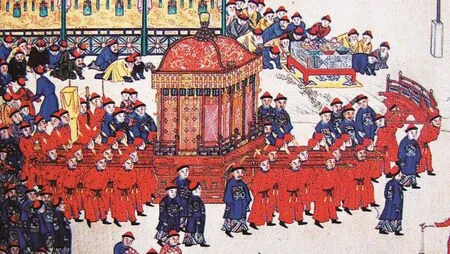

图9:《康熙帝南巡图》(第十二卷)中的便舆(图片来源:故宫博物院编,朱诚如主编:《清史图典》第三册,康熙朝上,紫禁城出版社,2002年1月,第88页。)

图10:《平定两金川战图册》(十六页)中的轻步舆(图片来源:聂崇正主编:《清代宫廷绘画》,上海科学技术出版社,商务印书馆(香港),2007年1月,第267页。)

玉辇、金辇以饰物为名,前者饰衔玉版四,后者饰衔金圆版四。两辇外观制式非常相近,为圆盖方座(轸),冠金圆顶,缎质重幨,冬垂毡质门帏,夏易以朱帘,黑缎缘,四面各三;幨、柱和宝座皆以云龙纹饰之,四面各三座,环以朱阑,四辕,外用朱阑纳陛五级,皆以人舁之。但在颜色、尺寸和所舁人数上,略有差异,从而区分高低等级。玉辇主体饰色为青色,如辇盖、幨和冬用帏为青色;金辇饰色则为黄色;玉辇通高为一丈一尺一寸,盖高二尺,圆顶高七寸;檐径六尺二寸,重幨深五寸五分;四柱高五尺三寸,相距各五尺;门高四尺八寸,阔二尺三寸五分;座下方七尺七寸,上方七尺六寸;阑高一尺六寸八分,各阙其中二尺一寸;金辇与此相比,通高低六寸,盖高低一寸,圆顶高出三寸;檐径宽出九寸,重幨窄五分;柱高低三寸,相距各窄一寸;门高五分,阔窄一寸;座下方窄两寸,上方窄三寸;阑高低三寸八分,各阙其中相差两寸;玉辇、金辇因所舁人数不同,而导致内外辕长不等。因玉辇舁以三十六人,故而内二辕长三丈八寸五分,外长二丈九尺;金辇舁以二十八人,内辕长短二尺七寸五分,外辕长短二尺九寸。

清代的玉辇和玉辂、金辇和金辂形制相比,均以饰物得名,且圆盖、冠顶、重幨缎色等亦相同,但在制式上尚存较大差异。除了因出行方式而导致辕的形制有所不一外,最为直观的当属辇的盖顶和辂顶的轮廓外形。辇虽与辂同呈圆形冠顶,但至重幨角隅处则自圆渐方,设曲梁四垂,盖底部(即重幨处)被曲梁明显地划分为四块檐面;而辂顶部则为近似半圆形的穹窿顶(图6),且无梁设,盖底亦称圆形,周饰三层镂金云版。而明代辇、辂的制式则大体相仿,如《明史·舆服志》载:大辂“以青饰辂盖,亭内贴金斗拱,承红髹匡宝盖,斗以八顶,冒以黄绮,谓之黄屋;中并四周绣五彩云龙九。天轮三层,皆红髹,上安雕木贴金边耀叶板八十一片,内绿地雕木贴金云龙文三层,间绘五彩云衬板八十一片。”大马辇“黄屋及天轮、辇亭,制悉与大辂同”;小马辇的高度、广度和辕长较大马辇稍小外,“馀同大马辇”。步辇和大凉步辇大小、装饰和辕数等有所相异,制式大致“俱与马辇同”[26]。图7为康熙出巡所用玉辂,外观制式尚存明代大辂之痕迹。乾隆十三年所定辇制则效仿唐宋制“赤质,正方”[27]的大玉辇和小玉辇。

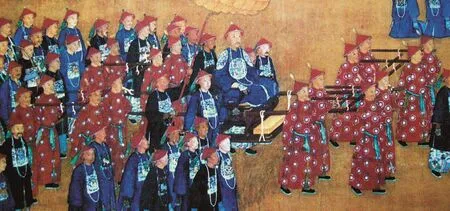

按照典章制度规定,金辇和玉辇本当为皇帝专用,但在乾隆十六年亦出现越制现象。图8为乾隆帝生母崇庆皇太后六十寿辰时,皇太后乘用金辇自清漪园至西华门的途中。皇太后的金辇制式与乾隆帝用金辇同,亦舁以二十八人,惟用明黄缎帏,绣“寿”字篆文,以祝福长命百岁之意。皇太后七旬和八旬圣寿时,“并御是辇,自畅春园入宫。定名曰万寿辇。”[28]

2、清代皇家仪仗用舆

乾隆十三年定帝用“三舆”,分别为法驾卤簿礼舆、銮驾卤簿步舆、骑驾卤簿轻步舆。舆与辂相比,较为轻便,皇帝在朝会、巡视等场合乘用次数较多。如在太和殿举行朝会,皇帝则坐礼舆从乾清门至中和殿,下舆稍事休息后,再由太和殿后门进,登宝座临朝。朝日、夕月祭,文庙、耕耤诸中祀时,皇帝躬诣皆乘用,舁以十六人。到皇城外巡狩、巡视,皇帝则乘轻步舆,如图9~12所示,乾隆南巡、筵宴等图中均乘坐由十六名民尉抬行的轻步舆。皇帝巡幸、巡视时,除备用步舆、轻步舆外,亦备便舆,如《康熙帝南巡图》中所绘制康熙帝所乘用的,直辕比步舆、轻步舆短,由八人抬行。

从制式来看,礼舆较玉辇简单,但较步舆复杂,呈半封闭型。礼舆的三面围以明黄“各惟其时”的云缎纱毡,内设金龙宝座;左右设蓝纱或玻璃启棂,以便观瞻;舆上为两层饰与金行龙的穹盖,盖底围以明黄缎重幨,制式与辇颇为相似;而步舆、轻步舆、便舆皆为开放型,由御座(即椅)、踏子、辕和大小横杆等组成。步舆扶手椅背为涂金的木质,轻步舆为象牙质,前者纹饰较为复杂,如椅背镂花纹,中为蟠龙;四足为“螭首虎爪,承以圆珠,周绘云龙”[29]等。此外,礼舆、步舆、轻步舆的等级亦可从辕杆纹饰加以区分。礼舆肩杆绘有金云龙纹饰,大小横杆钻以铜,纵加金龙首尾;步舆的大横杆中为相对的双龙首;轻步舆辕加铜龙首尾。

图11:《乾隆南巡图卷》(第十二卷)中的轻步舆(图片来源:聂崇正主编:《清代宫廷绘画》,上海科学技术出版社,商务印书馆(香港),2007年1月,第253页。)

图12:《万树园赐宴图》中的轻步舆(图片来源:故宫博物院编,朱诚如主编:《清史图典》第六册,乾隆朝上,紫禁城出版社,2002年1月,第64页。)

后妃亦用凤(翟)舆和仪舆,其形制与皇帝礼舆较为相似,皆为二重穹盖,冠金圆顶,垂幨,设启棂,中设朱座,设直辕和大小横杆,舁以十六人。凤舆与翟舆因绘饰、彩绣为凤和翟而得名,如穹盖顶饰、幨饰、柱饰、辕杆饰等。与凤(翟)车、仪车同,皇太后、皇后、皇贵妃舆色用明黄,贵妃、妃嫔用金黄。皇太后、皇后凤舆舁以十六人,而皇贵妃、妃嫔舁以八人;妃嫔以上仪舆舁以八人,妃嫔仪舆为四人,肩杆数因此由四减少为二,以此区分等级高低。

3、清代皇家仪仗用轿

轿是由辇变化而来,即将辇的车轮去掉,借助于人力肩荷方式加以前行的一种出行用具。清初因明定制,设大仪轿、大轿、明轿和折合明轿,由左所掌管。据《国朝宫史》载,乾隆七年前,后妃用轿子制式有凤(翟)轿和仪轿两种,凤(翟)轿与凤(翟)舆,仪轿与仪舆制式相同,仅有所不同的是出行方式,轿子以人舁而行,舆设车轮。凤轿,舁以十六人,仪轿用八人;皇贵妃、贵妃翟轿、仪轿均用八人;妃、嫔翟轿用八人,仪轿均用四人;乾隆十三年将帝用大仪轿、大轿和折合明轿改为帝用三舆。清代后期,基本沿用乾隆朝钦定仪仗用轿的制式。如据《清稗类钞·宫闱类》载,慈禧皇太后乘舆出行,光绪帝不论天气多么炎热,或是刮风下雨,必扈从其后。“孝钦轿过宫门时,后妃以下皆跪送,轿过乃起,各上轿随行。孝钦轿前导以兵,左右有亲王四人骑马夹护,太监四五十人骑而从于后。帝后轿舆太后轿均正黄色,妃嫔轿暗黄色,余为红色。”[30]

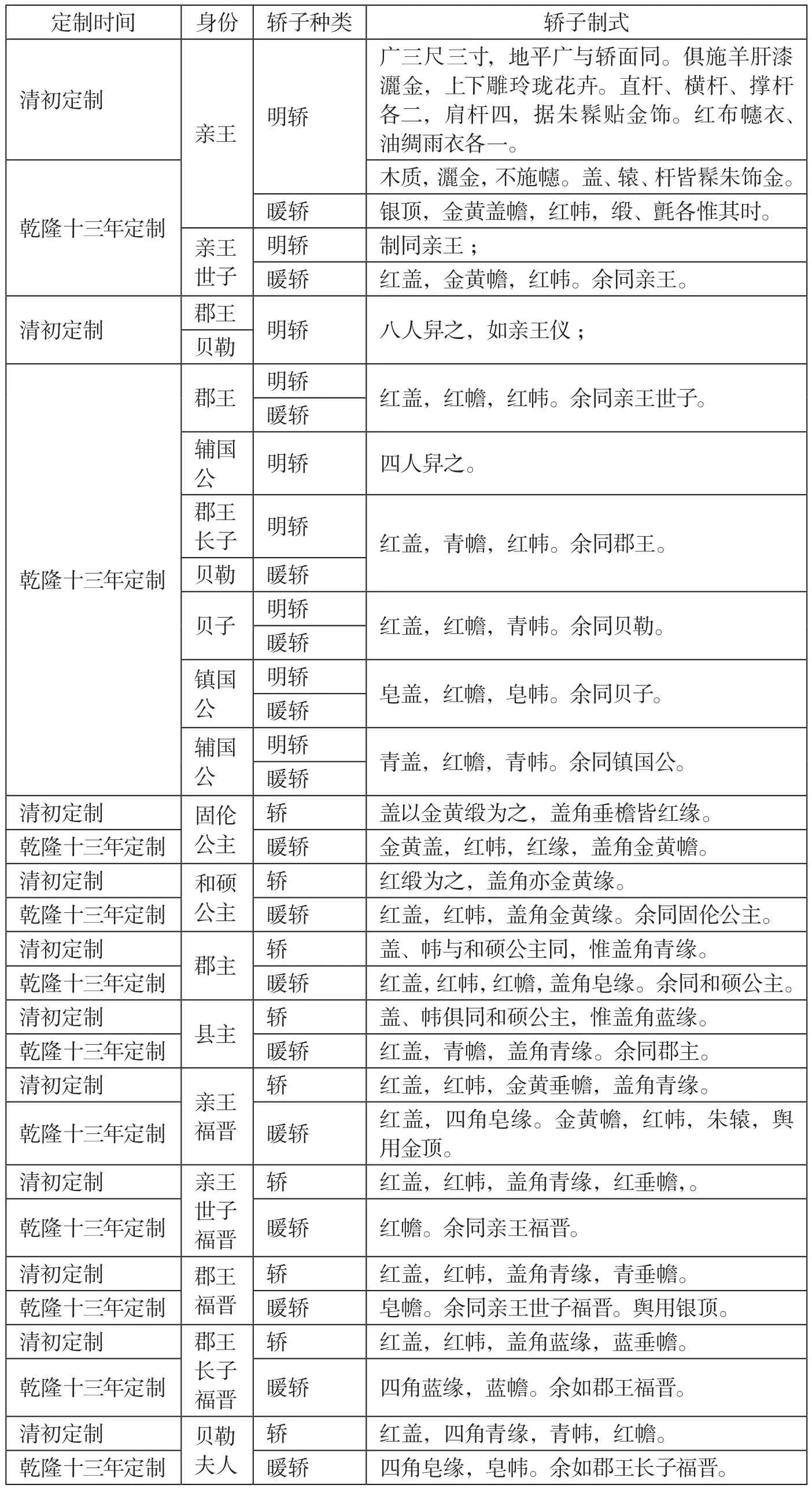

其他皇族仪仗用轿大体有明轿和暖轿两种,如表2所示。清初定制与乾隆十三年钦定制式最大的差异就是,初制轿子设帷幔,呈封闭状;而乾隆定制轿式呈现真正意义上的通透性。亲王至辅国公,公主至夫人的轿式差异主要是根据盖、幨、帏的用色,有无盖角缘边和垂幨以及其用色加以区分。

清代典章中,并未有王公百官的轿子定制。据乾隆十五年谕,文武大臣、满汉百官,在朝会时皆骑马,而不坐轿。满洲大臣中曾出现过有坐轿者,曾被皇帝降旨加以制止。“今闻文大臣内务求安逸,于京师至近之地,亦皆坐轿。若谓在部院行走应当坐轿,则国初部院大臣未尝坐轿。”[31]除了年迈六旬不能骑马者,可以坐轿,其余皆禁止,以促保留本民族之骑射旧俗。

表2:清代其他皇族仪仗用轿(引自《清史稿》卷一百二志七十七《舆服一》)

此外尚存未列入典章的轿式,如《大婚典礼红档》中载帝后诸多婚轿,“皇帝用十六人礼轿一乘、八人孔雀顶轿一乘,十六人亮礼轿一乘、八人花杆亮轿一乘;皇后用八人孔雀顶轿一乘、八人寻常暖轿一乘、四人孔雀顶轿一乘、四人寻常暖轿一乘、四人亮轿一乘;嫔位用四人杏黄暖轿三乘,共十二乘。”[32]清宫亦保存着光绪大婚时皇后所乘用的喜轿,虽时过境迁,但从其制式中亦可看出其制式与典章所定相差无几,从重幨四角所悬挂的“囍”字流苏和四周启棂上所饰大大的“囍”字,亦可感觉出皇后尊贵的地位和大婚时喜庆且隆重的气氛。

清代皇家车舆制度国力强盛与衰微的晴雨表,政治、经济、文化蒸蒸日上的乾隆王朝不受旧俗之囿,将仪仗车舆制度一改定制,敢于打破常规、大胆创新,达到了极为丰富、健全和严格的历史高峰,不仅展示出车舆制度因时而变,因俗而定的特点和精美华丽的风格,而且也反映出这一时期繁荣鼎盛的综合国力。然当清朝国力逐渐衰微,车舆制度虽继续毫无变动的沿用乾隆制式,然时过境迁,伴随着大朝会、祭典、出巡临幸等活动的日益减少,车舆使用场合和次数的日趋减少;伴随着朝廷经济的日渐窘迫,已无法维持和支撑车舆的管理与修缮费用,更无从经费去营造新的车舆了。咸丰年间,对于饲养大象已无能无力,但为了追求五辂陈设表面形式的统一,不得不将玉辂和金辂中真实的驾象改为仅具摆设之用的木质象。同治、光绪特别是宣统年间,车舆制度名存实亡,昔日光芒四射、绚丽多彩的仪仗车舆已黯然失色地被封存于銮仪卫的库房中,仅能成为后世见证曾经辉煌历史的一堆旧物。

注释:

①华夫总编:《中国古代名物大典》(上册),济南出版社,1993年10月,第943、969页。

②[民国]赵尔巽等撰:《清史稿》卷一百二志七十七《舆服一》,中华书局,2008年6月,第3014页。

③注:《周礼·春官·巾车》载:“王之五路:一曰玉路,锡,樊缨,十有再就,建大常,十有二斿;以祀;金路,鉤,樊缨九就,建大斿,以宾,同姓以封;象路,朱,樊缨七就,建大赤,以朝,异姓以封;革路,龙勒,条缨五就,建大白,以即戎,以封四卫;木路,前樊鹄缨,建大麾,以田,以封蕃国。”[清]孙诒让撰,王文锦、陈玉霞点校:《周礼正义》卷五十二,中华书局,1987年12月,第2142-2158页。

④[清]允禄等编撰,牧东点校:《皇朝礼器图式》卷十一《卤簿二》,广陵书社,2004年1月,第537-541页。

⑤[唐]魏征、令狐德棻撰:《隋书》卷十志第五《礼仪五》,中华书局,1973年8月,第198-199页。

⑥[清]鄂尔泰、张廷玉等编纂:《国朝宫史》,北京古籍出版社,1987年6月,第171-175页。

⑦[民国]赵尔巽等撰:《清史稿》卷一百二志七十七《舆服一》,中华书局,2008年6月,第3025页。

⑧[清]高宗敕撰:《清朝通典》卷四十一《礼吉一》,商务印书馆,1935年9月,第2244页。

⑨[晋]司马彪撰,[梁]刘昭注补:《后汉书志》志第二十九《舆服上》,中华书局,1965年,第3644页。

⑩[汉]班固撰:《白虎通义》卷十二《厥文·车旂》,王云五主编:《万有文库》,商务印书馆,1937年12月,第492-493页。

[11][唐]房玄龄等撰:《晋书》卷二十五志第十五《舆服志》,中华书局,1974年11月,第753页。

[12][唐]房玄龄等撰:《晋书》卷二十五志第十五《舆服志》,中华书局,1974年11月,第753页。

[13][唐]魏征,令狐德棻撰:《隋书》卷十志第五《礼仪五》,中华书局,1973年8月,第201页。

[14][晋]司马彪撰,[梁]刘昭注补:《后汉书志》志第二十九《舆服上》,中华书局,1965年,第3642页。

[15]参考《辂》,转引孙机著:《中国古代舆服论丛》,文物出版社,1993年6月,第69-77页。

[16]注:《周礼·春官·司常》曰:“交龙为旂”。[清]孙诒让撰,王文锦、陈玉霞点校:《周礼正义》卷五十三,中华书局,1987年12月,第2200页。

[17]孙机:《中国古舆服论丛》,文物出版社,1993年6月,第69页。

[18]转引《清史稿》卷一百五志八十《舆服四》,中华书局,2008年6月,第3015页。

[19][宋]黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》(共八册),中华书局,1986年3月,第3067页。

[20][清]张廷玉撰:《明史》卷六十五志第四十一《舆服一》,中华书局,2000年1月,第1068页。

[21][宋]高承,[明]李果撰,金圆、许沛藻点校:《事物纪原》,中华书局,1989年4月,第110页。

[22][唐]魏征,令狐德棻撰:《隋书》卷十志第五《礼仪五》,中华书局,1973年8月,第210页。

[23][唐]李林甫等撰,陈仲夫点校:《唐六典》卷一一“尚乘局·奉辇”,中华书局,1992年1月,第332页。

[24]注:《明史》卷六十五志第四十一《舆服一》:“明诸辇有轮者驾以马,以别于步辇焉。”[清]张廷玉撰:《明史》,中华书局,2000年1月,第1070页。

[25]转引[清]允禄等奉敕撰,福隆安等校补:《皇朝礼器图式》卷十、卷十一“卤簿一、二”,《四库全书》第656册,上海古籍出版社,1987年6月,第537、645页。

[26][清]张廷玉撰:《明史》卷六十五志第四十一《舆服一》,中华书局,2000年1月,第1069-1070页。

[27][元]脱脱等撰:《宋史》卷一百四十九志第一百二《舆服一》,中华书局,1975年4月,第3486页。

[28][民国]赵尔巽等撰:《清史稿》卷一百二志七十七《舆服一》,中华书局,2008年6月,第3025页。

[29][清]允禄等编撰,牧东点校:《皇朝礼器图式》卷十一《卤簿二》,广陵书社,2004年1月,第548页。

[30]注:“孝钦后出行之卤簿及后妃之轿色”,转引徐珂编撰:《清稗类钞》第一册,中华书局,1984年12月,第385页。

[31][民国]赵尔巽等撰:《清史稿》卷一百二志七十七《舆服一》,中华书局,2008年6月,第3031页。

[32]《大婚典礼红档》卷二、卷二十《册立、迎奉礼备办器物》。