舶来与移植

——关于清代邮票“九宫图式”的图像解析

2018-10-19齐洪洲

齐洪洲

引言

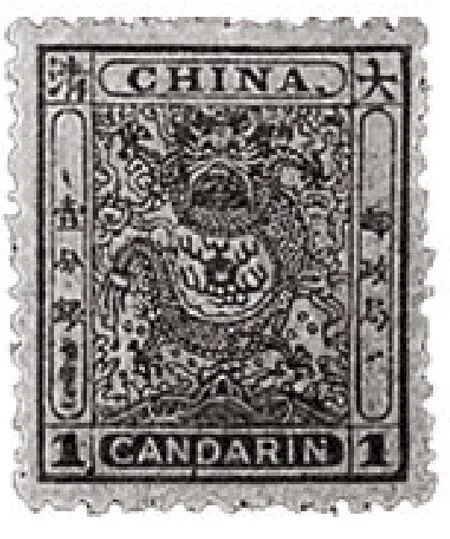

1840年5月1日英国开始发售世界第一枚邮票——黑便士邮票,此后三十年间,欧美各国纷纷效仿,相继发行邮票。从19世纪70年代初开始,亚洲各国也开始效仿,1878年清政府发行了中国第一套大龙邮票。从此,“邮票”这一对中国来说的西方舶来品拉开了历史序幕,中国邮票的设计艺术也开始正式登上历史舞台。纵观清代发行的邮票,“九宫图式”普遍地出现于邮票设计当中而格外引人注目。

一、“九宫图式”的前图像志描述

“图式”这一概念最早被哲学家康德提出,认为任何一种思想、范畴或信息只有在与个人已有的知识或经验发生关系时才具有意义。一般而言,图式指个人不断积累的知识和经验的结构,并利用图式去认识和解释客观世界。人们对新事物的理解,需要将新事物与已知的概念以及过去的经历联系起来,对新事物的解释取决于头脑中已经存在的图式,输入的信息必须与这些图式相吻合。就设计而言,图式是指设计者在特定的空间中运用审美原则安排和处理形象、符号并形成较为固定的构图形式。具体落实到清代邮票当中,以九宫格为基础的图式在清代邮票的设计中频繁出现,即将邮票的幅面用直线分成上下左右对称的九个版面,邮票的主要图案、铭记和面值分别放置于这九个版面中,如中国发行的第一套邮票——大龙邮票便是采用“九宫”的构图形式,并将这一图式作为母题而被普遍地运用于清代的邮票设计当中。

二、“九宫图式”的图像志分析

对于清代邮票设计中所普遍采用的“九宫图式”这一母题从何而来,我们将从两条线索来对其进行探源:第一条线索是中国古老的邮驿系统在历史上留下相关的邮政平面图像是否对清代邮票的九宫图式产生过影响,第二条线索是从早于中国邮票发行历史的西方国家发行的邮票中去寻找这一图式的设计源流。

1、中国邮驿系统中的图像

中国的九宫文化历史悠久,赵国华教授认为五千多年前的“半坡文化”中就已有最原始的九宫图式。①《黄帝内经·灵枢经·九宫八风篇》 中也有九宫图的记载。“中国上古宇宙图案或空间图式是五行八卦九宫,形成于包括相土、卜地、测日景、辨方正位、察识天象等空间定位活动。古人的空间定位,首先是确定自身之所在,以之为中央,再确定四方(四维)和四隅。……这一空间定位方式于无意中深刻影响了中国的建筑空间观念,从‘九州八极’之天下,九夫之井田,纵横九里、旁三门、内有九经九纬道路的洛邑王城,到九室、五室之明堂,均可看到九宫图案的身影。西汉长安南郊的明堂辟雍遗址、西晋墓中常见的青瓷魂瓶上十字对称院落,均是九宫图案观念之体现。”②

图1:元急递铺

图2:元令牌驿站乘马铜牌

图3:明代驿符

然而对中国建筑平面形制产生过深刻影响的九宫图式似乎并未对平面设计的图式产生过影响。在中国古老的邮驿历史的长河中,产生过不少与邮政相关的平面图像史料,笔者收集整理其中具有代表性的平面图像有元代的“急递铺令牌”(图1)和“驿站乘马铜牌”(图2)、明代的“驿符”(图3)、清代“民间信局”的封戳(图4)、太平天国的“云马圆戳”(图5)。这些实物的形制有长形和圆形两种,其中太平天国“云马圆戳”的设计别具一格,其中心图像通常是奔马或有翅飞马,外圈是连续回纹边饰,内圈刻蝙蝠云纹;内外圈的上端刻发文将领如“保天安发”等字,体现出设计者丰富的想象力,具有强烈的装饰性和形式感。将这些史料的图像与大龙邮票(图6)的图式进行比对,我们发现它们在图式上并无任何相似之处。通过比对中国历史上留存的具有邮政图像的资料,发现“九宫”的形式布局从未在大龙邮票发行前出现在历史上留存的平面史料图像中,这也说明清代邮票的图式并未受到中国传统文化中“九宫”图式的影响。

2、来源于西方邮票布局的清邮图式

早在大龙邮票发行之前,帝国主义列强在中国商埠口岸强行开办“客邮”并在租界内开办书信馆印制、发行各种商埠邮票。1865年上海工部局书信馆发行的商埠邮票“上海大龙”(又称工部大龙),是中国境内最早的专印邮票(图9),其发行原因是在英国订印的邮票迟迟未到而暂时使用的。1866年3月5日上海工部局书信馆发行了由英国伦敦尼生及派克公司印制的“上海小龙”邮票(图10),以后又陆续发行了新版“上海小龙”(图11)。其它各书信馆发现发行邮票是一个牟利的机会,也相继开始迫不及待地印制并发行邮票。

首先,龙的形象并非最早出现在大龙邮票中,在此之前商埠邮票中的上海工部大龙(1865)和上海小龙(1866)邮票的主体图案都是龙,尽管上海工部大龙的线条刻画较为拙劣,远没有刻画出中国龙的威严形象。上海小龙的龙头虽刻画较为细致,但龙头与龙身的比例失调,造成头重脚轻的视觉效果,而大龙邮票(1878)中的龙的线条苍劲有力、整体比例和谐,与前两者的形象差异较为明显,但它们的较早出现应该对海关大龙邮票的设计产生过影响。

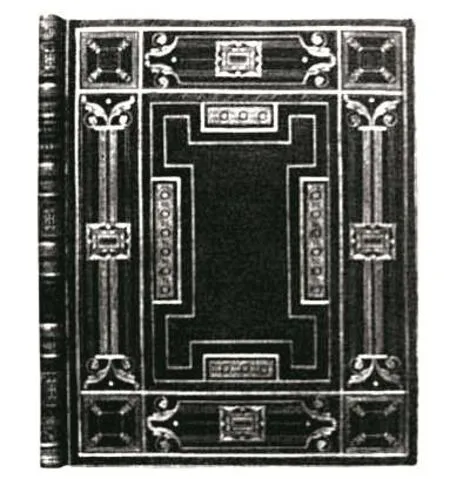

其次,这些商埠邮票的图式基本都是采用“上海大龙”的九宫布局或其变体的形式,这种图式的布局特点是将一矩形平面用四条直线分成九个部分,其中的四角为正方形。这一图式布局特点可追溯到世界上第一枚邮票——黑便士邮票(图8),③这枚邮票的图案采用维多利亚女王侧面头像,图式仍是“九宫”布局。在笔者目前搜集的资料中显示,这种“九宫”图式最早出现在英国18世纪英国的书籍装帧设计中。英国的书籍装帧设计在18世纪以前仍落后于欧洲其它国家,到了18世纪,佩恩(Roger Payne.1738~1797)的出现使英国的书籍装帧业出现了转机。出生于温莎森林的佩恩十几岁时来到伦敦跟随一位书商学艺,1766年与弟弟托马斯(Thomas Payne)和威尔(Dayid Wler)合作开办了自己的书籍装帧所,从此以后有许多富有的藏书家们请他装订书籍。佩恩因不善经营而经常与合作者出现争执,虽生意不断却常常入不敷出,晚年时更是穷困潦倒,但他一生的手订之书却是无价之宝。佩恩设计的书(图7)不仅结实耐久,也是首位将“九宫”图式运用于平面设计中的设计师。“佩恩的装帧使典雅华贵与耐久结实相结合,开辟了一代新风。法国、意大利的装帧师们也纷纷回头,转而向从来落后的英格兰学习。”④

从图6~11中可以明确看出六幅作品的图式布局完全相同,区别之处在于主体图案和文字内容的不同,至此我们对于大龙邮票所用的九宫图式的源流梳理出一条清晰、明确的线索:九宫图式在平面设计中的应用最早出现于18世纪英国设计师佩恩的书籍装帧的封面设计中,后来按时间顺序又先后出现于黑便士邮票、上海大龙、上海小龙、大龙邮票、小龙邮票的图式布局中,表明中国发行的第一套邮票的构图形式并未受到中国传统 “九宫图”的影响,而是完全照搬西方邮票的图式构成。

图4:清民信局实寄封

图5:太平天国云马圆戳

图6:大龙邮票

除九宫图式外,清邮中还有一部分邮票的图式是在九宫图式的基础上变化而成,可以认为这些图式是九宫图式的变体,从这些图式中可以清晰看出九宫图式的基本结构,它们或是将四个角的正方形用正圆形、八边形等取代,或是将图像的边缘线产生变化,从而形成了比九宫图式更为丰富的层次(表1)。伴随着清代邮票的发行,图式也在逐步变化,如在国家邮政时期发行的蟠龙邮票中虽仍能使人隐约感受到九宫图式的影子,但已基本脱离九宫格的模式。1909年9月8日发行的宣统纪念邮票的图式构成发生实质性的变化,其采用镜框式的构图形式已完全感受不到九宫图式的身影和影响,也预示着新的时代(民国时期)即将到来。

三、“九宫图式”的图像学解释

虽然清代邮票设计中所普遍采用的“九宫图式”这一母题是完全照搬西方邮票的图式构成,但清代邮票中的主要图像内容却都以中国传统图案、吉祥纹样为主,在清代发行的邮票中,龙的图案被广泛运用,除大龙邮票外,还有小龙邮票、万寿邮票、蟠龙邮票、快信邮票以及明信片的设计中均有龙的图案,这些图案分别以团龙、行龙、蟠龙和双龙的形态呈现,象征着大清帝国和皇权。除龙图案以外,清代邮票中的许多图案象征着吉祥、福禄和寿贵,集中体现在万寿邮票的设计元素中。万寿邮票不仅是中国邮政历史上的第一套纪念邮票,也是中国第一套多图邮票,其设计者是时任海关造册处的邮票绘图员——费拉尔⑤,也是清代唯一有史料记载的设计者。这套邮票一共九枚,除象征皇权的龙之外,上面还绘制着以“福”、“禄”、“寿”为中心寓意的各种吉祥图案。其中“一分银和九分银邮票的中间是五蝠的传统图案围绕古体‘寿’字,有‘五蝠捧寿’之意;五分银邮票的中心图案是中国传统的‘鱼跃龙门’,二钱四分银邮票的中心图像画有帆船寓意‘一帆风顺’;分布于九枚邮票中的植物图案有以牡丹象征富贵,绣球花、灵芝花象征吉祥,而蟠桃、万年青则寓意多福、长寿;三分银和六分银邮票的面值以八卦图来做装饰,有驱妖镇邪之效应;”⑥从邮票的视觉形式来看是将中国传统图案移植于西方的九宫图式中,其深层原因则是清政府的“学西”观念和“中体西用”思想相互作用和影响下的必然结果。

1、“学西”观念

清政府在第一、二次鸦片战争中均以失败告终,这一结果犹如晴天霹雳,惊醒了许多有识之士的同时也加速了他们的启蒙意识,中国不得不正视西方的长处并试图“学西”。1843年,魏源在《海国图志》一书中认为,军事技术的落后和武器装备的太差是战争失败的根本原因,于是在书中提出了“师夷长技”的观点,其目的是“以制夷”,由此开启了近代中国向西方学习、寻找国家出路的先河。第二次鸦片战争后,为了挽救清政府统治的危机,部分官员如奕诉、曾国藩、李鸿章等洋务派成员,主张学习西方的科学技术、引进先进的武器装备以增强抵御外辱的能力。他们继承了魏源“师夷长技以制夷”的思想,提出“自强”“求富”的口号,在优先发展国家军事工业的同时也发展了一些民用工业,向西方派遣留学生,创办了一批新式学堂并且翻译了一批西方的书籍。总之,从19世纪中叶开始,对外交涉的一切事物都是建立在“学西”观念的基础之上而开展的,邮政当然也不例外。

太平天国时期的洪仁轩在《资政新篇》 一书中对邮政的性质和实施作出描述:“兴车马之利,以利便轻捷为妙。倘有能造如外邦火轮车、一日夜能行七八千里者,准自专其利。限满他人仿做。若彼愿公于世,亦禀准尊行……二十里立一书信馆,愿为者请饷而设,以为四方耳目之便,不致上下梗塞,军民不通也。信资计文书轻重,每二十里该钱若干而收。其书要在某处交递者,车上车下各先束成一捆,至即互相交讫,不能停车俄倾。因用火用气用风之力太猛也,虽三四千里之遥,亦可朝发夕至,纵有小寇窃发,岂能漏网乎……兴邮亭以通朝廷文书,书信馆以通各色家信,新闻馆以报时事常变,物低价昂,只须实写,勿着一字浮文。倘有沉没书札银信及伪造新闻者,轻则罚,重则罪。邮亭由国而立,余准富民纳饷,禀明而设。”⑦可以看出洪仁轩受到西方思想影响并对西方通讯技术和运输工具的推崇,《资政新篇》是他给洪秀全提供的施政建议,但最终并未实施。

图7:英国书籍封面(18世纪)

图8:黑便士邮票(1840年)

图9:上海工部大龙邮票(1865年)

从19世纪60年代开始,一些人员陆续在清政府的派遣下,出国进行观摩考察,这些在西洋观光的游历者回国以后写下的所见所闻中就有一些是关于邮局和邮票的记录。在这些记录中,有的谈不上有什么社会影响,有的思想保守的官员似乎并不赞成中国仿效,但有一位中国官员李圭却有着不同的感受,他对西方新式邮政制度有着透彻的理解,如对邮筒、邮票和邮戳的记录:“筒以铁为之,高尺许,方广六寸,谨锁其盖,盖开一缝。无论官民书简欲寄者,随时随地置筒内,每半时局内专人往取一次,即行分递,而皆以此局为主脑。凡信一封,重五铢以内者:送本省各城乡,取资一分;外省无论远近,取资五分。若重逾五铢,须加信资,有一定规制。其信资乃由局用机器刷印小票,方广七分许,使官民购买贴封面。收信后,局内登号簿,票上加盖图书,以杜复用原票之弊。图书刊年、月、日、地名,倘递送迟误,可报局请查究。”⑧更为重要的是,李圭不仅仅是游历的描述,而是明确提出了“学西”观念,建立国家邮政的主张:“夫邮驿为政治大端,历来讲求损益,代不胜数。独泰西于百年来,竟合公私而一之。其一切经制,有欲采而施诸中国,以为裕国便民计。或以为未可,而不知是诚可为也。盖其事,本是省费而未尝省人,故夫役仍有所倚赖也。然则费省,恐多人仰事俯蓄有不足。曰:有民间信资以补之也。夫公文一角,人马并行,需费当若干?私信一函,由邮局汇寄,路仅百余里,费必数十文。是上下糜费,不亦太甚乎?使合而一之,可无是病,则裕国便民,已在其中。故以为未可,盖非宜也。”⑨李圭所著《环游地球新录》一书在当时产生了一定的社会影响,“康有为22岁时读过此书,深为书中介绍的新事物折服。”郑观应在19世纪70年代的《论邮政》以及80年代所写的《邮政上》 《邮政下》中对邮政改革提出更为系统的看法,认为“惟必须与泰西诸国联合一气,乃为紧要关键,”⑩“夫制无分今古,法无论中西,苟有益于民,有利于国者,行之可也……是亦夺回利权之一大转机也。”[11]清廷在甲午战争的再次惨败又一次引发了救亡图存的思潮,康有为在“公车上书”中称开办新式邮政“与铁路相辅而行,消息易通,见闻易广,而进坐收千余万之款,退可省三百万之驿,上之利国,下之便民。”[12]与此同时,广西提察使胡燏棻在“创邮政以删驿递”的奏折中称“急宜参考西制,从速举办,庶每岁可省驿站三百万之耗费,而收邮部数百万之盈余。”[13]以上史料均反映出清政府在创办新式邮政过程中的“学西”观。虽然清政府向西方学习并创办了新式邮政,但在海关兼办邮政时期和国家邮政时期的邮政大权实际仍由外国人所操控,中央政权始终未能完整有效地掌握国家邮权,在这样的背景下,就像清代新式邮政的许多制度基本是照搬或模仿西方邮政一样,清代的邮票设计必然要打下西方邮票设计的烙印。

2、“中体西用”思想

清政府在向西方学习的过程中也并非全盘西化。早期改良思想家冯桂芬在其1861年所著的 《校分庐抗议》一书的“采西学议”中,提出“如以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术,不更之善者哉”[14]的观点。薛福成在其 《筹洋刍议》中说:“今诚取西人器数之学,以卫吾尧、舜、禹、汤、文、武、周、孔之道,俾西人不敢藐视中华。吾知尧、舜、禹、汤、文、武、周、孔复生,未始不有事乎此,而其道亦必渐被乎八荒,是乃所谓用夏变夷者也。”[15]郑观应在其《盛世危言》中说:“中学其本也,西学其末也。”[16]尽管这些观点表述不一,但其实质都是“中体西用”思想的体现。这一思想被后来的洋务派所接受并贯穿洋务运动之始终。其实这一思想并非空穴来风,毫无根基。中国古代所创造的伟大成就而形成的“华夏中心论”的世界观“使士大夫们以‘天朝上邦’之国自居,对待外来文化的态度也是在‘中上西下’的前提下加以接受,而后将之‘中国化’”[17]在对西方美术和设计的态度上可见一斑。清代宫廷画家邹一桂曾评论西画说:“西洋善勾股法,故其绘画于阴阳远近,不差锱黍。所画人物屋树,皆有日影。其所用颜色与笔,与中华绝异。布景由阔而狭,以三角量之。画宫室于墙壁,令人几欲走进。学者能参用一二,亦具醒法,但笔法全无,虽工亦匠,故不入画品。”[18]英国学者白谢尔(S.W.Bushell)在其所著《中国美术》一书中对以郎世宁和王致诚为代表的西方画家改行中国画有简略描述:“十八世纪时,阿梯惹(P.P.Attiret)及卡梯立翁(Castiglione)二教士(指郎世宁和王致诚)在中朝为画工。二人竭其心思才力,欲令中国人知欧洲绘画之风范骨法,及其阴影诸指趣。帝初闻而异之,乃令其绘帝后王公朝臣之容,及宫殿中陈饰之四季花等。绘成着共有二百余件之多,久之,觉其画体与中国着大异,乃渐厌之。盖二人所绘之画,其肉色之渲染,浓淡之配合,及阴影之暗射,皆足以刺激中国人之眼簾,使起不快之感。由是帝乃强二人师中国画匠,以习中国画家古来相传之法式……是余抛弃其平生所学,而另为新体,以曲阿皇上之意旨矣。然吾等所绘之画,皆出自皇帝之命。当其初,吾辈亦当依吾国画体,本正确之理法,而绘之矣。乃呈阅时不如其意,辄命退还修改。至其修改之当否,非吾等所敢言,惟有屈从其意旨而已。”[19]郎世宁的“新体绘画”正是这种改造过程的真实体现。

表1:清邮图式变化一览表

研究表明,尽管清代邮票是由外国人设计(目前学界仅能确认费拉尔一人),但却呈现出鲜明的中国传统艺术特色,主要原因是清代邮票仅仅在图式上对西方邮票的仿照,而在图像的选择上都采用体现中国传统文化意义的图案。如蟠龙邮票的设计者费拉尔曾说:“设计稿都很合适,中国人会完全欣赏和通过的。仙鹤(原文仍为‘野天鹅’一词——译者)和鲤鱼用来比喻书信联络。根据广泛的古代传说,代表朋友从远方捎来书信。”[20]对于这套邮票的设计,赫德[21]也曾给予评价:“费拉尔先生设计得相当出色,得到了皇帝和衙门的批准和赞赏。”[22]后来当这套邮票在英国印制的过程中,华德路公司以防伪为由执意要对原图案设计加以修改,赫德在交涉的过程中坚持按照原稿印制并多次强调“边缘的花饰在中国人心目中是有某种重要意义的。”[23]尽管这些邮票都是外国人选题并设计的,但它们应该深知当时中国的思想、文化背景,否则将与清廷统治阶级的“中体西用”思想相左,同时也无法得到中国人的理解。

图10:上海工部小龙邮票(1866年)

图11:小龙邮票(1885年)

四、结语

邮票对中国来说乃西方舶来之物,从一开始便打上了强烈的西方印记。清代的邮票设计直接挪用西方邮票中的“九宫图式”或在“九宫图式”的基础上进行变化,图像内容以中国传统图案、吉祥纹样为主,具有繁复的装饰风格。在“学西”观念和“中体西用”思想的相互作用下,使得清代邮票设计在照搬、模仿西方邮票图式布局的同时又体现出清代特有的艺术特色而具有典型的移植特征,从一个侧面反映出当时中西方文化的碰撞、交流与相互间的影响,也是清代邮票整体设计风貌在半殖民地半封建社会状态下的必然呈现。

注释:

①赵国华:《生殖崇拜文化论》,北京:中国社会科学出版社,1990年,第142、143、144页。

②萧默:《中国建筑艺术史(上)》,北京:文物出版社,1999年,第297页。

③1840年英国发行的世界第一枚邮票。因面值为1便士,用黑色油墨印制,故称黑便±。1840年5月1日发售,5月6日正式使用。

④吴东:《中国美术·设计分类全集:设计基础卷视觉传送设计图书整体设计基础》,沈阳:辽宁美术出版社,2013年,第358页。

⑤费拉尔(1860~1904),德国籍。费拉尔不仅懂英语、法语,也通晓中文,他涉猎阴阳八卦以及篆文书法并对中国传统文化极感兴趣。1892年费拉尔进入海关造册处工作,由于费拉尔学识渊博又擅长绘画,所以得到当时造册处上司的赏识,委托他来承担邮票设计以及邮票监制的工作。费拉尔在海关造册处任职期间,产量颇丰,除大龙、小龙邮票迄今尚未查到确切的设计人外,慈禧寿辰、蟠龙邮票、邮资明信片以及1896年开始启用的小龙、慈禧寿辰、红印花加盖改值票,基本上都出于海关造册处职员、德国人费拉尔之手。1897年7月23日,费氏因在承办、代印镇江商埠邮票中监守自盗东窗事发,锒铛入狱,因此也被海关开除。以后费拉尔寄居上海直至1904年病故。留有被后人称为《费拉尔手稿》的文件。

⑥[20][22](德)费拉尔:《费拉尔手稿》,北京:中国人民邮电出版社,1991年,第11、12、38、34页。

⑦叶恭绰:《太平天国官书十种》,台北:华文书局,1969年,第283、284、287页。

⑧⑨李圭:《环游地球新录》,长沙:湖南人民出版社,1980年,第65、66、67页。

⑩夏东元:《郑观应集(上)》,上海:上海人民出版社,1982年,第98页.

[11][16]郑观应:《盛世危言》,郑州:中州古籍出版社,1998年,第351、355、76页。

[12]汤志钧:《康有为政论集(上)》,北京:中华书局,1981年,第126页。

[13]刘锦藻:《清朝叙文献通考(卷377)》,北京:商务印书馆,1947年,第11226页。

[14]冯桂芬:《校邠庐抗议》,上海:上海书店出版社,2002年,第57页。

[15]丁凤麟、王欣之:《薛福成选集》,上海:上海人民出版社,1987年,第556页。

[16]薛娟:《中国近现代设计艺术史论》,北京:中国水利水电出版社,2009年,第48页。

[18]《读书》编辑部:《〈读书〉文化艺术评论精粹》,北京:生活·读书·新知三联书店,2012年,第24、25页。

[19](英)白谢尔,戴岳译:《中国美术(下)》,北京:商务出版社,1924年,第196页。

[21]赫德(1835~1911),英国人。1853年毕业于贝尔法斯特女王大学,1859年进入中国海关任职,1861年代理总税务司,1863年正是担任总税务司。此后把持中国海关四十多年,并对中国近代政治、经济、军事、文化、外交、等方面产生过重要影响。

[23]中国第二历史档案馆,中国社会科学院近代史研究所:《中国海关密档:赫德、金登干函电汇编(第6册)》北京:中华书局,1995年,第733页。