因技术,创造不一样的学习

2018-10-17文花洁

文 花 洁

“智慧校园”的概念,引发波涛汹涌的信息化教学变革。大批量的学校装备和先进技术开始涌入学校,为师生提供了多元的教与学方式。所谓“乱花渐欲迷人眼”,在信息化已经占领学校全域时,我们或许更应该冷静思考一下“技术与学习”的关系。

技术已经彻底改变了生活,也改变了教育。我的问题是,技术可以为教育提供更多可能吗?有没有一个“一键启动”,让教师完全自我打开,在数字化环境下组织学习,提升创新能力,落实目标等等?

在对技术的运用上,中国与欧美有着很大区别。我们喜欢用IT(Information Technology)来表示信息技术,而欧美普遍用ICT((Information Communications T e c h n o l o g y)表示。我们缺少了C(Communications),少了一点人情味,少了互动交流。此外,有70.9%的教师发现,关于信息技术教育的培训并没有太多效果。

那么,教师的“一键启动”开关在哪儿?是以专业发展来推动学生成就?还是以学习来推动教学变革?

一键启动不一样的学习1.0

我们通过学生开关来一键启动,做到全自动打开,创造不一样的学习,首先看一下不一样的学习1.0。

上海实验小学是上海市第一所开展BYOD进行数字化学习研究的学校,BYOD是指学生自己带着设备进入互联网+教育时代的个性化学习。BYOD为学习提供支撑,支持不同的学习方式,突破教师、教室的限制来促进真实情景的学习,还鼓励自我评估和合作中的反思。我们更可以视学习者为主动生产者和个人学习进度的观察者。

如何应用技术执行移动学习?问题一,开展移动学习,预期成果是什么?问题二,移动学习的附加价值是什么?问题三,我们要用哪个软件?有些教师先找到软件,找到一个小应用,再去对照有哪些学科内容可以用软件帮自己完成。这是本末倒置。

如果大家认可我的三个步骤,就要思考达到什么目的,附加值是什么,最后寻找怎样的工具。

比如要培养学生的时间管理,提升自我管理能力,可以找作业通软件,新建一项作业,例如,语文、练习第五课、时间十分钟,生成一项作业。同样,还可以添加其他科目作业。

当作业建完后,学生开始做作业,它会提示时间。这个“一定的时间”是全班完成作业的平均时间,通过软件也可以督促教师思考,学生到底要用多少时间来完成作业。我们讲减负,也应该预估时间。

学生完成作业后,可以自我评分。评分标准由老师设定,也可以学生设定。打分完成后,作业也就完成了。换种方式,利用小工具,就可以培养学生完成作业的独立性,做到不依赖父母就能专注做作业,培养他独立完成事情的习惯。

再看第二个应用,我推荐的是“ClassDojo”,它可以做过程性评价,进而产生增值,建立“班级的社群文化”。在软件上面,一位语文老师把学生的表现分为作业、平时表现、课堂和阅读。老师还可以设定学生的正向负向评价。

一位老师在正向评价上设立了学校项目,因为学校有瑜伽课程,所以他设置了:瑜伽认真、课本朗读认真、仪表端庄以及需要修正的行为。当老师发现学生正向的评价维度上表现好,就可以加一颗星。

同时我们可以阶段性察看学生的报告,看到哪些是属于正向行为,如作业已完成、上课准备充分、课本朗读很认真等,有待改进的是“作业质量需提高”。并且还可以把学生在此阶段的表现以邮件方式发送给家长。

这种过程性评价,传递给家长的不仅是学科成绩,还是整个成长过程的维度。在期末,我们呈现给学生家长的不应该只是定性评价和学生的学科成绩,更应该让家长看到学生在群体中所处的位置,还可以看到这个年龄段的学生,需要关注哪些评价维度,还有哪些方面可以进步。

当我们提升在线教育技能的时候,不是单纯去学使用软件、使用工具、使用平台的能力,我们要提升的是在整体的学习环境当中,融合的教学、融合的物质、融合的科技、融合的学生学习是怎样的。这样就形成了大课堂观。

我们的渠道是移动化的,我们的体验是游戏化的,关系是社区化的,所以在使用在线教育能力的时候,要能够改善人与人之间的关系,帮助学生形成更好的社群学习。

这是我们学校通过自带设备加上互通以后,产生的新的“教的流程和学的流程”。

学生的学习分为几个环节,首先是完成课堂任务,然后参与课堂的学习,再进行校内练习检测,课外做校外的巩固。在这个平台当中,我们可以互评、互学、拓展探究。与之对应的流程是,老师会根据学生完成课前任务的情况,做学情调查,确定教学目标,整合资源,设计教学活动。

在课堂里,我们可以开展教学,进行有效的课堂评价,还可以设计回家作业,进行校内和校外、课堂内外的实时反馈。以颜色区分的话,可以看到蓝色部分是在校外,黄色部分是在校内。我们找到开关,教师自我打开以后,打通了校内校外,让学习随时随地发生。

那么我们贯通的到底是什么呢?贯通的不是设备,我们贯通的是数据,是人与人的交互,是老师对学生真实的学情和个体的了解。

在教的流程中,通过课前的学情检测数据,教师可以更加明确教学目标,有针对性地整合资源,设计教学目标。在学的流程中,学生学会解读自己的数据,做到强化巩固,运用数据开展互评互学,拓展探究。因此课前课中课后贯通的不是设备,而是数据,是人与人的交互。我们也可以看到,学生的学习蓝色部分大于黄色部分,也就是说我们的非正式学习大于正式学习。老师的教也是黄色和蓝色相结合,不局限在课堂,不局限在学校,打破了校内校外的围墙,无边界的学习正在发生。

通过上述,我们可以感受到,在互联网+教育的时代,要走出常态化教学的瓶颈,走向常态化学习。我们不要陷入常态化教学的误区,觉得只要天天使用设备才是数字化学习。其实不然,课内我们大可面对面交流,可以讲解,也可以组织小组合作。我们要的常态化学习,是将课前产生的数据提供给课内,做我们教学目标调整,做学情精准分析,让学生课后产生数据,帮助我们更好地确定学习的新起点。

因此我们可以重新定义学习,满足学生需求,从有限的教学时代,转向无边界的知识建构。

数据驱动不一样的学习 2.0

不一样的学习2.0,我们把它称为数据驱动。

在我们学校有三层驱动,第一层驱动是常态化数据驱动教学,通过创课数据、学习检测数据、挑战数据和互动交流数据等驱动日常教学。

第二层是阶段性、趋势性的数据,驱动数字化学习的深入开展。

第三层是用数据驱动教研改进,来做学习者特征分析。这需要引进第三方公司,或者有经验的数据分析导师来帮我们做数据分析。

基于数据的教学流程,教师在课前发布挑战,学生课前学微课,第一次学习测试。同时老师在课内增加一个环节——反馈课前学习的数据。数据可以帮助我们专注于课内探求新知、关注重难点。在这个流程当中,我们也增加了随堂数据的检测环节,根据数据来组织进一步的学习活动,也可以进行结果分组。另外,我们也要求教师自发地产生评价标准,根据评价标准对学生进行实时评价。

课堂的时间分配、交流练习时间也都发生变化。在我们的平台上,能够产生学生单次学习的情况数据。我们可以看到数据,学生也可以,他们可以将自己完成每一题的时间与班级平均时间做比较,正确率也可以比较。

通过比较,才能让学生不断地、清醒地调整自己。我们也可以根据初级系统来判断学情,帮助老师了解班级群体学习对每一个知识点的掌握情况、学生练习的完成情况,以及每一题用时、正确率的匹配,做到快速定位我们教学的重难点。

我们也可以找到学生的个性化差异。同一道题,不同学生的用时和正确率不一样,老师可以查看学习情况,整个班级所有答案分布情况,以及每一题的学习状况。这样就可以基于整个学情进行错题讲解并组织班级讨论。

这是校长账号登录后看到的数据,1号是学校的数据,可以看到教师的活跃度,按照时间可以察看最近一个星期、一个月、三个月、六个月教师活跃数据,红色指非常活跃,黄色指比较活跃。

学生的活跃情况也可以看到,细化到每个班。除了可以看到活跃度,还可以看到创建的创课数,看到学生完成习题的情况,看到每个班级做练习题数的情况、学生总的学习时间。

可以看教师的数据,平台真实数据告诉我们哪个部分用得最多,语文60%,数学24%,英语17%,可以看到全学年创课数的分布。

也可以看班级数据,绿色部分是说明数据比较高,红色部分是有待关注。我们可以看一年级5班,他们的讨论、练习是做得最多的,学生创建的创课不是特别多,每一个单项我们都可以察看。

有很多老师说,上海那么发达,而西部差距很大。没有关系,我相信,这种变化传递的不仅是技术,更多是学习的理念,我们更为关注人的发展。

来看看我们平台上学生的学习到底怎样。

比如英语,老师在平台上会有回家作业要求,包括学生做作业的整个流程,最后是按照评价标准评价五个学生的作品。整个的学习,不管是否用技术,它都有标准。在学生作业的右边是老师和组长的评价,其实每发布一项作业,小组长就会进行评价,这个评价标准是老师给的。老师会问,每天要看那么多作业并作评价,有时间吗?我可以告诉大家,当您建立了标准,每一个孩子、每一个学生,都是学习的评价者,学习知识的创建者。

来看看数学,老师会用语音给学生一个样例。以老师要求学生做错题知识整理为例,整理的时候,先让学生找出典型的错题,写出原因,最后做错题订正,还要找出相似题目。

当老师给了学生这个案例后,学生可以复制老师的创课,把错题按模板填上去,典型的错题可以加几个,错误原因学生也进行分析。学生复制老师的创课后,他就可以用语音来讲解自己是怎样做的,也可以拍一段小视频,告诉大家他是怎么做的,家长也可以帮忙拍视频。

学生也有关于生活的分享,有学生喜欢古诗,他就做古诗的专辑分享,老师提示孩子可以做阅读心得。还有学生有他的自由作业,比如他告诉你,上海有哪些书店,路线是怎样的。

还可以看到一些生活中与英语相关的作业。学生可以去找英语单词,比如冰箱上、超市里,他拍下来然后上网查,再做个分享,学生生成的资源变成共享,整个学习就在这个大社群中互动分享。

在那么多的学习,那么多的数据产生后,我们可以对学生做怎样的评价呢?

看下图,图一提示学生知识点的掌握情况。图二提示学生他应该扬怎样的长,在他自由的作业当中,有哪些是值得老师关注的。我们发现,很多学生线上线下完全不一样。所以通过数字化学习,帮助我们在传统教学中,发现学生的个性爱好。

◎图1

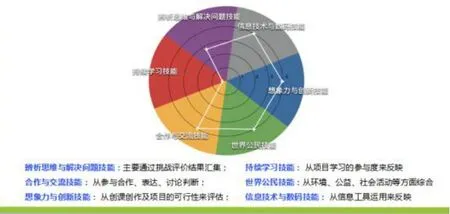

如果图一是补短,图二是扬长,图三就是我们对孩子未来能力的关注与评估。

◎图2

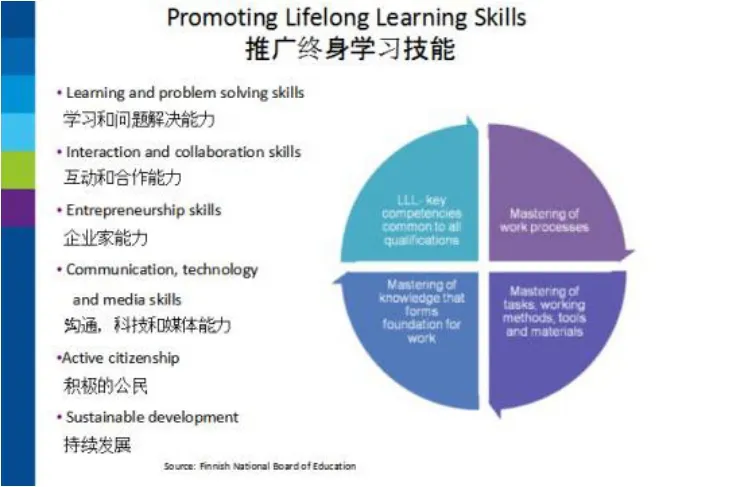

我们关注孩子的六个能力,也对应了国际上推广的终身学习的能力,学习和问题解决的能力,互动和合作的能力,企业家能力以及沟通科技和媒体的能力,积极的公民,持续发展。

◎图3

除了学习1.0和2.0,我认为还有学习3.0。学习3.0是指让学生在玩中学的项目式学习。

目前,我们学校正在做让问题产生项目——学生一起来制定计划和解决问题。在这个过程中,我们可以发现生活问题并去解决它。我们还组织学生参加“射月计划”,通过项目学习,让学生关注整个世界的发展变化,让学生把知识运用到改善现实生活当中去,培养学生创新以及创业思维。

总之,学习的三个版本让我们清醒地意识到,技术在学习中一直处于辅助地位。因此我们不要纠结要用哪些设备,要进行什么样的常态化、数字化教学,我们应该把更多视角转向学生,关注如何让学习真实发生。越是信息化的时代,我们的眼里越是要有学生,我们的教育要有学生的教育,是眼里有人的教育。