单采血小板输注疗效的分析

2018-10-17李勇浩朱晓珏徐国兴

李勇浩 朱晓珏 徐国兴

血小板是人体血液中的有效成分, 具有凝血功能。一般认为当人体中的血小板含量<10×109/L时, 为了预防出血的发生, 需要输入血小板治疗。在成分输血飞速发展的今天,单采血小板输注已经成为治疗各种血小板减少引起出血性疾病的有效治疗措施, 在一些血液疾病、肿瘤疾病以及外科手术中应用比较广泛。单采血小板的输注效率是临床医师对治疗效果进行判断的重要参考指标。但这种输注效率受多方面因素的影响, 如输注史、病因、输注次数、输注时机等[1]。如何提高单采血小板输注的输注效率, 促进合理使用是值得研究的重要课题。现选取2016年2月~2018年2月收治的56例输注单采血小板的患者作为研究对象, 分析其输注疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年2月~2018年2月收治的56例输注单采血小板的患者作为研究对象。纳入标准:①均签署了知情同意书;②血小板计数<10×109/L;③既往无输血史。排除标准:①弥散性血管内凝血、败血症、发热、感染、肝脾肿大;②临床资料不全;③血小板ABO血型非同型配合型输注。其中男30例, 女26例;年龄10~65岁, 平均年龄(42.52±18.21)岁;患者共输注单采血小板116个治疗量。将患者按照血型分为A型、B型、O型、AB型, 按照科室分为内科(消化内科、血液科、肿瘤科)、外科(泌尿外科、骨科、妇产科、普外科)、其他科室(耳鼻喉科、口腔科)。

1.2 方法

1.2.1 单采血小板来源 所有单采血小板均来自于张家港市红十字血站, 用全自动血细胞分离机采用单采技术, 从单一健康献血者一次性采集足量的血小板。每次输注1个治疗量(1个治疗量计为1例次), 约200 ml, 血小板计数≥2.5×1011/L, 白细胞残余量≤5.0×108/L, (22±2)℃振荡保存, 保存期为5 d。所有患者的血小板输注均在保质期1~3 d内完成。

1.2.2 单采血小板的输注指征[2]由临床医师根据患者的病情、临床症状、血小板的数量和功能、不良反应的情况综合考虑决定是否输注单采血小板。①内科血小板输注标准:血小板<5×109/L, 需给予输注;无血管异常、发热、出血且病情稳定, 但血小板<10×109/L可输注;伴有导致血小板消耗或破坏的因素, 血小板<20×109/L可输注;血小板(10~50)×109/L可结合患者出血诱发因素、临床出血情况输注。②外科血小板输注标准:妊娠期血小板50×109/L视具体情况考虑是否输注;侵入性检查血小板<50×109/L可输注;有自发性出血或伤口渗血, 血小板(10~50)×109/L可输注;上腹部手术, 血小板<70×109/L可输注;脊柱、头颅、眼部手术血小板<100×109/L;有出血倾向或表现, 血小板<50×109/L;术中出现不可控渗血, 血小板功能低下。

1.2.3 单采血小板的输注方法 输注前复查患者的血型,不做血小板配型, 正反鉴定后同型输注, 输注过程中注意观察患者是否出现输血反应, 一般以患者能耐受的最快速度尽快输注完毕, 输注过程中不断摇晃, 以达到止血高峰。

1.3 观察指标及判定标准 观察患者输注单采血小板后的疗效, 输注单采血小板前及输注后24 h检测外周血的血小板计数, 根据患者血小板输注后24 h血小板增高指数(CCI)值及血小板回收率(PPR), 结合临床效果进行血小板输注疗效判断, 输注24 h CCI>4.5×109/L, 为输注有效, 否则为输注无效;CCI和PPR的计算公式详见参考文献[3]。

1.4 统计学方法 采用SPSS20.0统计学软件对数据进行处理。计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

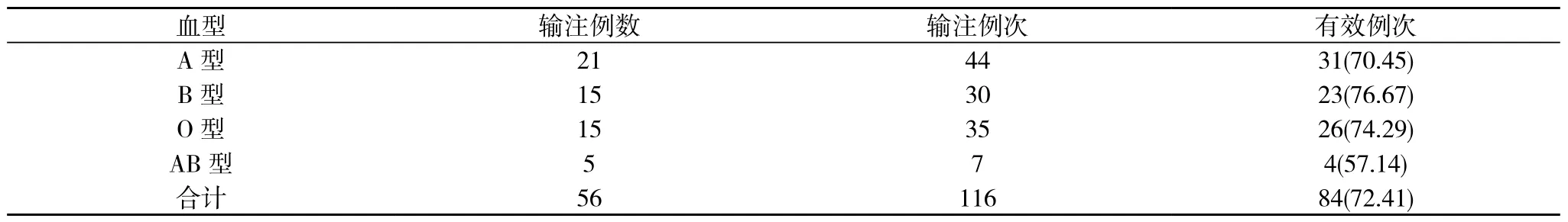

2.1 不同血型之间单采血小板的输注疗效 116例次中有效84例次, 单采血小板输注的有效率为72.41%。其中以B型血的输注有效率最高, 其次为O型血, 再次为A型血,以AB型血的输注效果最差。各血型的有效率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

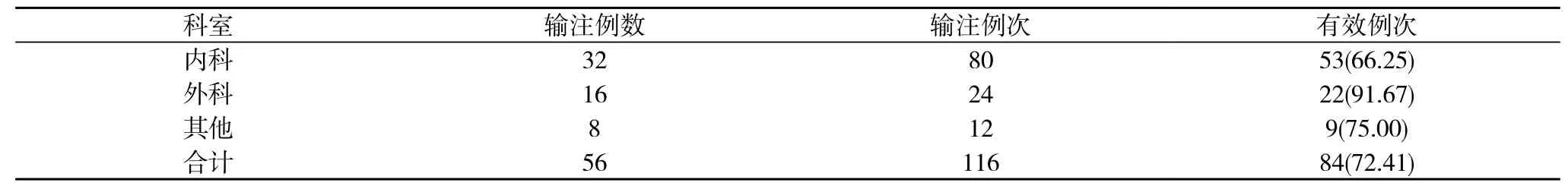

2.2 不同科室之间单采血小板的输注疗效 所有科室中以外科的单采血小板有效率最高, 其次为其他科室, 再次为内科。见表2。

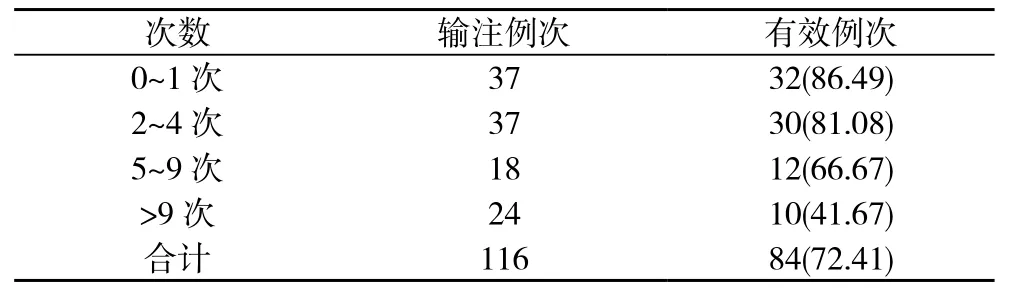

2.3 不同输注次数之间单采血小板的输注疗效 随着输注次数的增多, 单采血小板的输注疗效呈现下降趋势, 其中以0~1次的有效率最高, >9次的有效率最低。见表3。

表1 不同血型之间单采血小板的输注疗效[n, n(%)]

表2 不同科室之间单采血小板输注疗效[n, n(%)]

表3 不同输注次数之间单采血小板的输注疗效[n, n(%)]

3 讨论

血小板是人体不可缺少的血液成分, 血小板制品可用于预防和治疗因血小板功能障碍或血小板减少引起的出血, 其效果和治疗价值是其他药物不能替代的。近年来, 临床上对血小板制品的使用日益广泛。单采血小板具有纯度高、浓度高、供者单一、白细胞和红细胞混入少等优点[4], 但临床实际中发现, 并不是每次采用单采血小板输注都能获得满意效果。这在一定程度上与患者体内容易产生血小板抗体有关。本研究结果显示, 116例次中有效84例次, 单采血小板输注的有效率为72.41%。其中以B型血的输注有效率最高, 其次为O型血, 再次为A型血, 以AB型血的输注效果最差;各血型的有效率比较差异无统计学意义(P>0.05)。这与既往研究报道结果基本一致。本研究结果还显示, 所有科室中以外科的单采血小板有效率最高, 其次为其他科室, 再次为内科;这可能与外科的疾病特点有关, 外科输注单采血小板的患者大多为大创伤或大手术造成的血小板短暂性过度消耗, 而患者自身的血小板功能并无异常。随着输注次数的增多, 单采血小板的输注疗效呈现下降趋势, 其中以0~1次的有效率最高, >9次的有效率最低;这可能与反复输注血小板会产生同种免疫抗体有关。

综上所述, 输注次数和疾病类型都对单采血小板的输注疗效有一定的影响, 临床医生应该严格控制输注指征, 并考虑患者的个体情况。