我国预防医学人才核心能力的研究现状

2018-10-16林坚勇杨双凤林晓颖罗雪琴苏若琪刘宝英

林坚勇,杨双凤,林晓颖,罗雪琴,苏若琪,刘宝英

(福建医科大学公共卫生学院,福建福州350122)

随着人口和流行病学形势出现巨大变化,新的传染病、环境风险、行为风险威胁着大众的健康安全,公共卫生工作面临前所未有的挑战。为了维护人群健康,推进公共卫生事业发展,改进我国公共卫生教育的质量至关重要。21世纪医学教育展望报告提出,以岗位需求为基础的人才核心能力的培养是医学教育改革核心的问题[1]。明确公共卫生领域预防医学专业本科毕业生核心能力的基本要求,是我国公共卫生教育改革的突破口和切入点。笔者通过文献检索和分析,旨在了解我国预防医学本科毕业生的核心能力研究状况,为开展核心能力的理论研究及实证研究提供依据,并为预防医学教育模式的进一步研究与完善提供参考。

核心能力(core competency)对个人而言就是能否胜任组织所赋予的角色任务,是个人显示出来,可以被旁观者观察到,导致成功工作表现的个人特性。1994年,美国学者西恪尼·斯宾塞对核心能力的概念进行了更全面的阐述:能将某一工作(或组织、文化)中表现卓越者与表现平平者区分开来的个人潜在的深层次特征,包含动机、特质、自我形象、态度或价值观、某领域知识、认知或行为技能,任何可测量或计数的且能显著区分优秀与一般绩效的个体特征的综合表现[2]。此概念得到了大部分学者的认可,目前应用最为广泛。

公共卫生与预防医学的关系一直以来都是一个混淆不清的问题,这种对于公共卫生和预防医学的概念不一致性导致了很多学者在研究工作中对两者关系界定不清,但二者的发展轨迹相同、工作对象均是群体、最终目的都是为了保证人们的健康并延长寿命,两者的工作内容也有很多重合的部分,故笔者不对其进行区分[3]。

一、我国预防医学人才核心能力研究的文献收集

(一) 检索策略

以关键词“预防医学”“预防医学本科生”“预防医学研究生”“预防医学硕士”“预防医学博士”“医学教育”“核心能力”“岗位胜任力”,通过计算机检索中国期刊全文数据库和万方科技信息数据库2000年—2017年公开发表的中文期刊文献。文献检索步骤如下:(1)以检索中国期刊全文数据库为例,对所获文献文题、摘要、关键词以及主题词进行分析,并进一步确定文献检索的全部关键词;(2)用获得的所有相关主题词和关键词对两个数据库进行全面检索,如果摘要初步符合纳入标准,则进一步查找并阅读文献;(3)通过所获文献的参考文献进一步扩大检索。

(二)文献纳入和排除标准

纳入标准:(1)研究对象包括各种类别的预防医学专业学生和公共卫生工作人员(包括机构人员核心能力);(2)包括所有的研究类型;(3)主题围绕教育和人才能力需求。

排除标准:(1)研究对象为公共卫生机构或非预防专业如护理等(即不包括机构核心能力以及其他专业的核心能力);(2)研究内容为单一的某种能力。

二、我国预防医学人才核心能力研究现状的资料整理

本次检索最终纳入研究、完全符合标准的文献共25 篇。其中,研究对象为本科生、硕士研究生、不分类别预防学生和公共卫生人员的文献分别有8,3,6和8篇。通过对文献进行分析,笔者将文献的内容主要归纳为5类:量表的研制和开发5篇,核心能力的研究5篇,探讨提高核心能力的方法8篇,对核心能力需求的调查6篇,核心能力的影响因素1篇。

(一)我国预防医学专业不同类别人员核心能力研究的变化情况

目前我国预防医学专业核心能力研究中,文献总体呈逐年增多趋势,由2006年—2012年平均每年约1篇到2013年—2017年平均每年3~4篇。自2002年《全球医学教育最低基本要求》正式发布后,我国公共卫生教育工作者也开始关注核心能力培养。2006年多学科专家共同制定了《公共卫生教育基本要求》,试图界定公共卫生专业核心能力,然而并未获得主管部门的最终认可,且核心能力的研究并没有因此快速推进。直到2016年本科生核心能力研究才得到重视,2年间共报道4篇,占总研究篇幅(8篇)的50%;针对硕士研究生的研究较晚且少,仅在2013年—2014年有相关研究报道3篇,而针对公共卫生人员的研究除了2007年和2008年各1篇外,主要集中于2014年—2017年;针对预防医学专业且不区分类别的研究报道平均每年1篇。

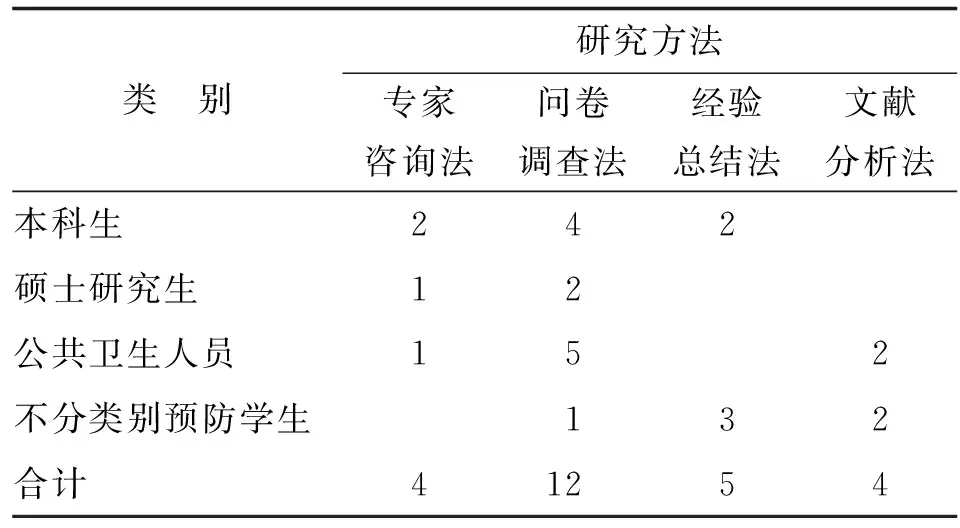

(二)我国预防医学专业不同类别人员核心能力的方法学分析

预防医学专业核心能力研究方法主要是专家咨询法、问卷调查法、经验总结法和文献分析法,各占16%、48%、20%和16%(表1)。

表1 我国预防医学专业不同类别人员核心能力的方法学分析*

*1篇文献仅统计其所使用的主要方法,不对1篇文献的所有方法重复统计

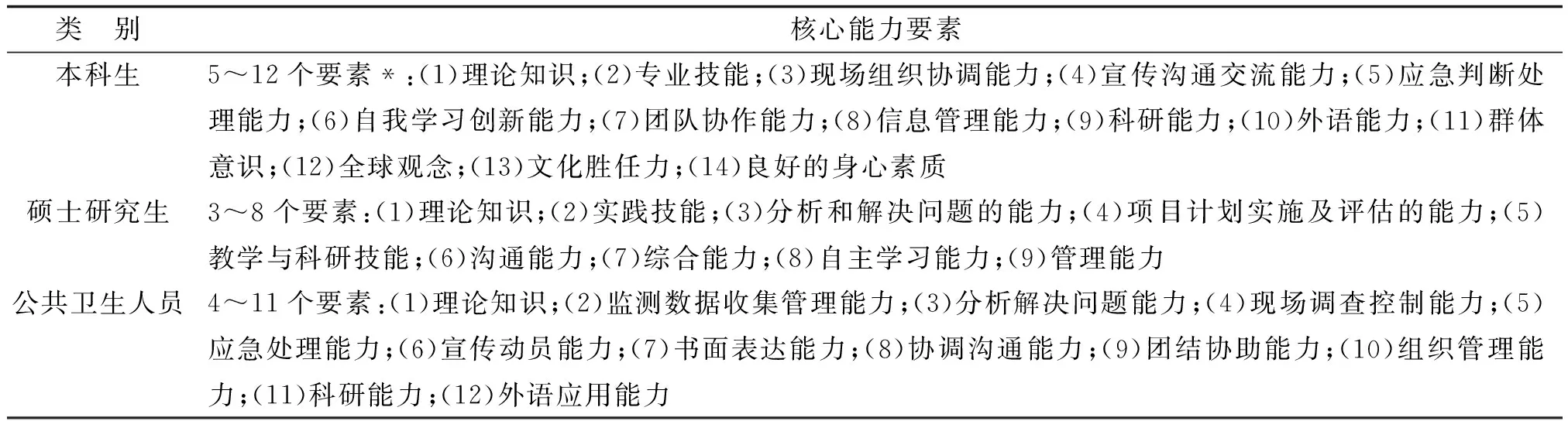

(三)我国预防医学专业不同类别人员核心能力的构成现状

1.本科生核心能力研究现状——指标维度不统一,各要素内容混杂。通过对文献进行整理,显示我国预防专业本科生核心能力的构成要素有5~12个(表2),大部分认为核心能力应包含理论知识、专业技能、现场组织协调能力、宣传沟通交流能力等要素。然而专门针对评价指标体系的研究较少(3篇),明确提出预防专业本科核心能力指标框架的研究仅2篇;2篇研究的维度分类并不一致,一研究的二级指标为另一研究的一级指标,指标的分类和指标内涵的认识尚未统一[4-5]。

表2 我国预防医学专业不同类别人员核心能力的构成现状

*5~12个要素表示:整合所有文献共14个要素,其中某一文献最少提到5个要素,最多提到12个要素

2. 硕士研究生核心能力研究现状——指标重合度较高,维度差异仍存在。2013年温世浩等采用问卷调查法进行研究的《公共卫生专业学位硕士能力培养需求的研究》《公共卫生硕士专业学位培养标准制定》与2014年郭旖雪综合运用归纳法和推演法提出的《全日制MPH的培养模式》3篇文章对公共卫生硕士能力的培养在理论知识、实践技能、分析解决问题能力、项目计划能力、应急能力等5个方面达成共识[6-8],二者的研究在培养指标上重合度较高,然而两者的研究方法存在差异,所获维度也仍存在一定差异。

3.公共卫生人员的核心能力研究现状——以调查为依据,维度差异较大。此方面研究多采用问卷调查的方法,结果显示用人单位对能力需求没有统一的指标,且其维度差异较大,仅在4个重要方面达成共识,即专业知识、专业技能、沟通能力和突发事件应急处置能力。另外,用人单位对不同层次毕业生的能力要求不同,研究生明显高于本科生。已有研究主要为核心能力需求的调查,对公共卫生从业人员核心能力结构特征的研究还相对较少,相关评价指标亦存在较大差异,对公共卫生从业人员核心能力的界定尚未统一。

三、我国预防医学人才核心能力研究现状的比较和分析

(一)核心能力在国内医学教育的发展现状

核心能力概念于1990年在世界知名的《哈佛商业周刊》首次提出并很快得到公认,在我国被翻译为“核心竞争力”“岗位胜任力”“基本能力”[9],并逐渐被应用于教育评价领域,在第三波医学教育改革的推动下,我国各大医学院校纷纷开展以核心能力为导向的教育改革。以临床医学和护理学专业为代表,类比本次检索方式可查得:2004年—2017年42篇、2006年—2017年112篇,其中针对本科生的研究分别为7篇和23篇,且在2007年和2008年两者均有较为成熟的指标体系构建。与其相比较,我国预防医学专业关于核心能力的研究明显滞后,而针对本科毕业生核心能力评价指标体系的研究则起步更晚、研究更少。

(二)预防医学人才核心能力研究现状评析

1.预防医学本科生核心能力认识尚未统一,对指标认识存在差异。我国对预防医学本科生的核心能力研究最早仅聚焦于对本科生实践能力的研究,早在2003年就有基于德尔菲法而提出的针对实习质量的评价指标,同样在2010年和2017年也有相同的研究,期间不乏针对实践能力教学改革的研究,但这类研究强调的是预防医学的实践性,不能全面地反映核心能力,而针对本科毕业生核心能力评价体系的研究2017年仅3篇。此外,由哈尔滨医科大学同一批研究人员运用相同方法构建的两个评价指标体系的维度却存在较大差异,反映了我国公共卫生领域专家尚缺乏对预防医学核心能力内涵的统一认识[4-5]。其中,仅有1篇提到以《全球医学最低基本要求》及美国公共卫生核心能力评价体系为参考依据,但由于未考虑到我国的实际情况,缺乏中国特色[5]。

2.预防医学硕士研究生核心能力研究少,认识相对统一,但仍存在差异。我国对预防医学专业研究生的核心能力研究较少,目前未见关于学术型硕士学位的研究报告。自2010年我国开始实施预防医学全日制专业学位硕士教育后,公共卫生硕士(MPH)的培养便成为了热门的研究课题,但因研究起步较晚,至今仅有2篇探讨MPH能力的培养,且均为MPH能力的培养建议和粗略的培养框架。二者虽在大多要素上达成共识,但由于所用研究方法的差异,所获维度仍存在差异,且无各指标权重,难以对其进行比较[7-8]。

3.机构对公共卫生人员的需求是岗位胜任力为导向的公共卫生教育改革的基础。以岗位胜任力为导向的教育是先确定要解决的问题,再确定毕业生应具备的能力,然后调整课程设置使学生具备这些能力,最后评估成功和失误之处[1]。所以,只有明确卫生机构的能力需求,才能培养出与之相符合的预防医学专业人才。本次文献整理显示,虽然公共卫生从业人员核心能力指标差异较大,但仍在某些要素上达成共识,此结果对日后预防医学本科毕业生核心能力教育改革具有一定的指导意义。

(三)预防医学人才核心能力研究方法学分析

我国预防医学人才核心能力的研究内容与研究方法具有较强的相关性,其中探讨提高核心能力的办法为研究的热点,并主要采用经验总结法(4篇)。虽来源于直接实践有较强的实践性,但仍缺乏客观性和科学性,难以推广,建议开展实验性的教学研究,验证其培养模式对核心能力提高的影响和意义[9]。

此外,采用较多的研究方法为问卷调查法和专家咨询法,前者虽可较好地了解被研究者的认知和态度,为定量化的研究提供可能、但仍具有调查过程难以得知、调查质量难以保证、调查指标杂而泛以及缺乏对信度和效度的检验等缺点,研究结果多取决于前期问卷设计的质量[11-12];相比之下,后者可获得具有很高准确率的集体判断结果,然而具有专家回复信函周期长、积极性不稳定等制约因素[13]。综上分析,建议采用综合的研究方法以完善指标体系的构建。

(四)国外公共卫生核心能力评价指标体系的研究现状

目前,公共卫生领域的核心能力评价尚无统一的指标。美国将公共卫生专业核心能力划分为8个领域,包括信息获取和分析能力、政策制定或项目规划能力、交流沟通能力、文化胜任能力、社区服务和社区动员能力、公共卫生学科知识、经费策划和管理能力、领导和系统思维能力[14];英国则认为公共卫生能力分为4个核心能力领域和5个非核心能力领域,核心能力领域包括监测和评估、证据评估、政策和策略制定以及领导和合作能力,且各个领域又细分为9个水平,层层递增,环环相扣[15];加拿大公共卫生核心竞争力框架则涵盖了7个领域、36个条目,其中7个领域包括公共卫生科学知识、评估与分析、政策和项目制定、实施和评估、团队合作和宣传、文化多样性和包容、沟通交流能力、领导能力[16]。以上国家的优秀经验为构建我国预防医学人才核心能力指标体系提供了良好的借鉴。

四、我国预防医学人才核心能力研究的启示

我国预防医学教育领域研究尚处于摸索阶段,未形成较有说服力及权威性的相关评价体系。目前仅局限于采用专家咨询法及问卷调查法等单一形式开展核心能力要求的研究,而非纵观整个医学教育体系与预防医学教育的现实需求对其进行更深入的研究,仅有的成体系研究也缺乏理论依据和实际的可操作性。故研究工作者应以现场调查和社会需求为出发点,以岗位胜任力为导向,以全球医学教育最低基本要求为依据,同时关注各类别预防专业学生核心能力维度的差别及各维度对不同类别预防专业学生要求的差别,分析借鉴国外先进与成熟的指标研究并结合国内各大卫生机构对预防专业人才的能力需求调查,运用多种研究方法相结合的形式最终建立具有科学性、权威性、统一性、综合性和实用性的预防医学教育质量的指标评价体系,为培养具有较强工作胜任力的复合型、应用型预防医学人才提供理论依据。