OCT在孔源性视网膜脱离患者术后中的应用

2018-10-16河南省漯河市第三人民医院眼科河南漯河462000

河南省漯河市第三人民医院眼科(河南 漯河 462000)

宋 锐 李晨晨 王朝杰

孔源性视网膜脱离(RRD)为临床常见的严重致盲性疾病,手术是目前治疗RRD的唯一方法,目前采用的视网膜复位术有巩膜扣带术(SB)、玻璃体切割术(PPV)等,但视网膜成功复位后,其视功能恢复常不尽人意,视力不提高或提高后再次下降,尤其是黄斑功能病变等,因此应加强术后眼底检查、诊断及随访[1-2]。光学相干断层扫描(optical coherence tomography,OCT)可直观、无创地反映黄斑组织形态结构,检测视网膜下液的存在及吸收等微细病理变化,因此在RRD术后随访中有一定应用价值[3-4]。本文分析了RRD患者术后行OCT检查结果及最佳视力矫正情况,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2014年6月至2017年6月我院收治的RRD患者120例(120只患眼,120只健康眼)为研究对象,其中男84例,女36例;年龄18~56岁,平均(37.29±4.12)岁;视网膜脱离时间1d~3个月,平均(34.12±3.69)d。纳入标准:(1)均为单眼视网膜脱离病变,累及黄斑,增生性玻璃体视网膜病变均处于C1级以下,屈光间质清;(2)均首次接受视网膜脱离手术,行巩膜扣带手术;(3)OCT可清晰成像,且在术后可完成全面眼科检查、OCT检查,知情同意本研究并签署知情同意书。排除标准:(1)合并黄斑变性、裂孔、前膜等严重眼部病变;(2)有其他内眼手术史或外伤史、随访时白内障加重,屈光间质混浊,OCT成像不清晰影响检测;(3)合并青光眼、脉络膜脱离、视网膜血管病变等其他严重眼科疾病者。

1.2 方法

1.2.1 手术方法:均行巩膜扣带手术(巩膜外环扎+巩膜外垫压+视网膜冷凝+视网膜下放液),后封闭切口,缝合球结膜,妥布霉素地塞米松眼膏包眼。由同一组有丰富经验的眼底组医师完成。

1.2.2 检查方法:术前均行裸眼视力(国际标准对数视力表)、BCVA、裂隙灯、前置镜、三面镜、眼部超声(MD-2300)与眼底OCT检查(采用德国Zeiss公司提供的Stratus OCT Model 3000系统)。术后3d、2周、1个月、3个月、6个月随访时均进行裸眼视力、BCVA、眼压、裂隙灯、前置镜、三面镜、OCT等检查。OCT检查:在暗室中进行操作,并以对侧健康眼作为对照,患者以复方托吡卡胺滴眼液充分散瞳后采用Macula扫描模式,以黄斑中心凹为中心进行高速三维断层扫描,扫描范围:7mm×7mm,自动测量并记录黄斑中心凹视网膜厚度值,SMF高度:中心凹处神经上皮外界光带至视网膜色素上皮(RPE)层内侧光带距离。图像阅读及数据测量均由同一名有丰富经验的医师进行操作,将检测数据存储后进行分析。

1.3 观察指标(1)观察手术前后OCT影像特点;(2)比较患眼、对侧健康眼手术前后BCVA情况;(3)比较患眼、对侧健康眼手术前后OCT检查结果;(4)分析术后黄斑区微结构改变与其视力预后的关系。

1.4 统计学方法采用SPSS19.0软件处理数据,计量资料以(±s)表示,采用配对样本t检验,相关性采用Spearman相关分析、以相关系数r表示两资料间的相关性,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

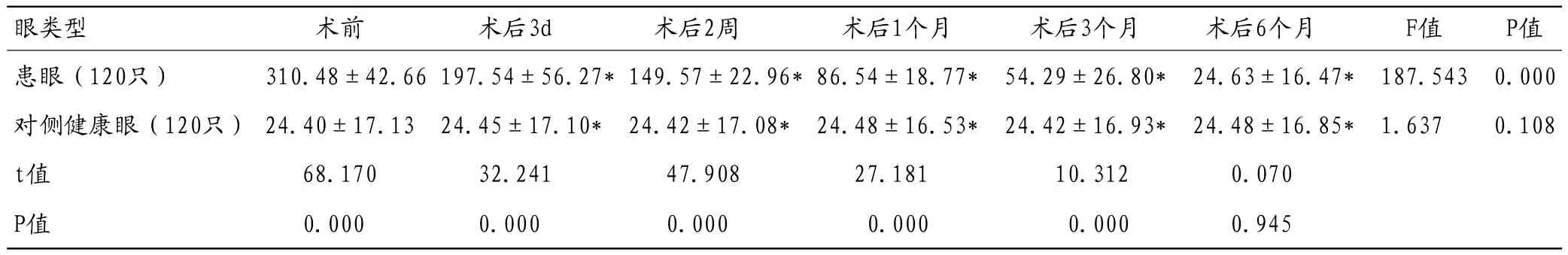

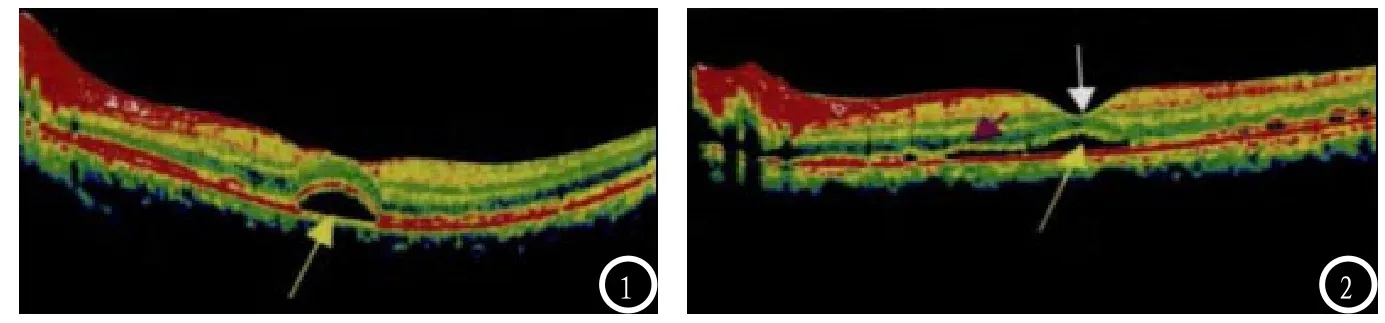

2.1 OCT影像特点术前OCT可见IS/OS与ELM层断裂,光感受器外节反光带不规则或增粗,术后所有患者视网膜均解剖复位,垫压脊明显隆起,且裂孔封闭完全,黄斑中心凹厚度与术前比较明显降低,表明视网膜脱离复位后黄斑水肿消失或减轻,IS/OS、ELM形态主要为IS/OS、ELM连续,IS/OS断裂、ELM连续,IS/OS连续、ELM断裂,IS/OS、ELM均断裂。典型病例见图1-2。

2.2 手术前后BCVA比较术后2周患眼BCVA有不同程度提高,且术后3个月、6个月BCVA较术前明显提高(P<0.05)。见表1。

2.3 手术前后黄斑中心凹视网膜厚度比较术前患眼黄斑中心凹视网膜厚度高于对侧健康眼(P<0.01);术后3d、2周、1个月、3个月患眼黄斑中心凹视网膜厚度减小,但仍高于对侧健康眼(P<0.01);术后6个月患眼、对侧健康眼黄斑中心凹视网膜厚度比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

2.4 手术前后SMF高度比较术前患眼SMF高度高于对侧健康眼(P<0.01);术后3d、2周、1个月、3个月患眼SMF高度减小,但仍高于对侧健康眼(P<0.01);术后6个月患眼、对侧健康眼SMF高度比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

2.5 术前OCT结果与术后BCVA相关性分析相关性分析显示术前SMF高度、黄斑中心凹视网膜厚度与术后6个月患眼BCVA呈负相关(r=-0.486、-0.453,P<0.05)。

3 讨 论

RRD的单眼发生率为0.01%,巩膜扣带术为其有效治疗方法,虽然手术可促进脱离的视网膜复位,但大多数患者术后视功能恢复较差,视物变形、视物变暗等症状持续存在,而黄斑富含叶黄素,为视觉最敏感区域,因此术后评估黄斑结构与视功能恢复情况十分重要[5-6]。IS/OS连续及ELM完整被认为是是实现正常视觉的重要条件,近年来随CT技术飞速发展,有高分辨率、非接触、无损伤的OCT技术在临床眼科广泛应用,OCT检测时利用视网膜的各断面结构对光反射与折射的不同原理,而准确、定量评估视网膜相关情况,同时对生物组织轴向分辨率高达10μm,可直观精确显示视网膜层间结构变化,为视网膜脱离术后黄斑形态改变的研究提供可靠依据,因此在RRD术后随访中有较高应用价值[7-8]。

光感受器细胞IS/OS不连续及ELM不完整,是导致视觉异常的重要原因,在视网膜脱离早期光感受器形态发生改变,会累及IS/OS连接层及ELM,甚至累及光感受器细胞体及Muller细胞,Kawashima等[9]的研究发现,黄斑裂孔患眼术前OS间隙的宽度与ELM间隙的宽度与术后视力预后情况有关,其间隙越长,意味着术后有越多组织修复被神经胶质细胞所替代,且在OCT图像上出现异常的中等反射信号。本次研究发现术前OCT可见RRD患眼IS/OS与ELM层断裂,光感受器外节反光带不规则或增粗,术后IS/OS、ELM形态主要为IS/OS、ELM连续,IS/OS断裂、ELM连续,IS/OS连续、ELM断裂,IS/OS、ELM均断裂,因而应在RRD患者术后加强随访,行OCT检查可准确评估其IS/OS、ELM,同时OCT检查可发现黄斑水肿,视网膜下少量积液等情况,而在临床上眼底镜、前置镜等较难发现。术前患眼SMF高度、黄斑中心凹视网膜厚度高于对侧健康眼,术后3d、2周、1个月、3个月患眼黄斑中心凹视网膜厚度低于术前,但仍高于对侧患眼,至术后6个月则差异无统计学意义,表明术后黄斑区水肿可逐渐吸收,SMF逐渐减少,在术后6个月黄斑水肿基本吸收,使黄斑中心凹视网膜厚度、SMF逐渐恢复正常,这与李莉[10]的研究结果相似。因此在RRD行巩膜扣带术后,行OCT检查,可提供直观精确的视网膜横断面图像,在检查黄斑区视网膜时能较好评估视功能恢复情况,及时发现黄斑水肿、黄斑神经上皮层厚度等改变,为视网膜术后黄斑改变的研究提供可靠依据。BCVA是评估术后视功能恢复的重要指标,本研究结果显示术后2周患眼BCVA有不同程度提高,且术后3个月、6个月BCVA较术前明显提高,同时相关性分析发现RRD患者术前SMF高度、黄斑中心凹视网膜厚度与术后6个月患眼BCVA呈负相关,这与谢静等[11]的研究结果相近,说明随SMF缓慢吸收,SMF高度降低,黄斑中心凹视网膜厚度逐渐恢复,光感受器、视力也逐步恢复[12],国外学者Gharbiya M等[13]研究也发现视网膜脱离患眼的外核层厚度、ELM、IS/OS连接层及Verhoeff膜的不完整,均与手术后BCVA相关,可见OCT检查在术后随访中有较高应用价值,对预测术后视功能恢复有重要意义。

表1 手术前后BCVA比较

表2 手术前后黄斑中心凹视网膜厚度比较

表3 手术前后SMF高度比较(μm)

图1 患者女,21岁,术后3个月OCT显示存在黄斑下液(黄色箭头),RPE不完整,IS/OS反射中断。图2 患者男,36岁,OCT显示黄斑下液(黄色箭头),中心凹区神经视网膜厚度变薄(白色箭头),IS/OS反射不均匀(紫红色箭头)。

综上所述,OCT应用于RRD术后,可较好评价其黄斑中心凹视网膜厚度、SMF、IS/OS、ELM等微结构,预测视功能恢复情况,值得在临床推广应用。