社会交换视角下的社区参与:特征及机制分析

2018-10-15田舒

田舒

社会交换视角下的社区参与:特征及机制分析

田舒

(北京化工大学文法学院,北京,100029)

社区参与是社区自治的核心要素,也是社会治理创新的必然要求。社区参与中的社会交换特征体现在:前提条件是社区居民个体通过组织内互动交流、进行有序参与,社会报酬是参与中获得的利益满足和情感支持,付出成本是参与中投入的资源和精力,社会期望是对参与所得的预计。社会交换视角下的社区参与机制表现为:社区居民以社区自治机构和社区社会组织为行动载体,通过社区中的互动交往行为来获得社会报酬、同时付出一定成本,报酬与期望的比较结果决定了后续参与过程是否发生。以社会交换视角对社区参与特征和机制进行分析,对我国社区治理模式创新具有重要启示意义。

社区参与;社会交换;社区居民;社区自治

一、当前社会治理新形势下探讨社区参与的必要性

(一) 社区参与缺失,制约社区自治有效性

社区参与是社区居民和组织以各种方式直接或间接介入社区治理或社区发展的行为与过程。社区居民是社区参与的主体核心,是社区治理和发展过程中最主要、最直接的受益者。社区参与的客体是社区的公共事务,包括社区自治权力组织的构建、社区决策 等[1](170)。积极充分的社区参与能够保证社区居民在社区治理过程中发挥积极作用,是促进社区自治的基础,也是推进基层社会治理创新的保证。

然而,当前社区治理中的社区参与缺失现象却较为显著,使得社区自治的有效性受到制约,主要有两方面原因。首先,在客观环境方面:现代城市空间布局的结构调整,限制了社区参与的进行,这一点在大城市表现得更为突出。城镇化进程的加快、地方行政区划的撤并、商品房住宅与物业小区的建设,都使得传统邻里间的“熟人社会”模式逐步向“陌生人社会”过渡,降低了人际交往互动的频率。社区中居住的青壮年日常大部分时间在社区之外的场所工作或学习,在社区中活动的时间相对较少,因此对自身生活的社区环境和公共事务了解反倒较少,缺乏实质上的社区共同体生活,更遑论社区参与。社区中居住的老年人一般休闲时间较多,经常承担着社区共同体生活的主要角色;然而其社区参与手段又较为单一往往集中于文体娱乐活动方面,而其他社区参与形式有限,整体上制约了社区参与的水平。其次,在主观意识方面:群众的社区参与意识相对匮乏,内在的参与驱动力不足。长期以来行政力量在基层社会管理中占据主导地位,往往将社区治理的重点放在了行政管理而非社区自治,导致社区居民参与社区公共事务与利益需求表达的空间逐步缩小、参与途径受限,降低社区居民的参与积极性,减少社区参与行为。稳定的社区参与意识形成需要社区参与行为不断积淀和巩固,这是一个长期的过程,需要较高的社区参与积极性才能持续进行;而低程度的社区参与积极性会导致社区参与行为缺乏,从而难以形成稳定的社区参与意识。只有深入挖掘社区参与的内在驱动力,逐步树立社区居民的稳定参与意识,才能形成有效的社区参与,进而实现社区自治。

可见,社区参与缺失是阻碍社区自治有效实现的重要因素。党的十九大提出“进一步加强和创新社会治理,打造新时代共建、共治、共享的社会治理格局”,明确要加强社区治理体系建设、推动社会治理重心向基层下移;而社区的有效治理不离开人民群众的有序参与和积极融入。因此在全面推进社会治理创新的背景下,继续深入探讨社区参与问题是十分必要的。

(二) 社区参与研究概述

社区参与是随着社区治理与建设逐步推进和完善而出现的。国外社区治理与建设始于17−18世纪的基层福利救助、慈善活动和民间自发援助行为:英国1601年颁布的《济贫法》,为社区层面进行社会救助提供了重要的法律依据,德国1788年的“汉堡福利制度”,动员社区居民参加社区福利救助工作,使得社区参与、社区自治开始成为社区治理的重要组成部分。20世纪初欧美国家开展的“睦邻运动”和“社区福利中心运动”,主要由教会和慈善机构、基金会等发起倡导,希望社会工作者深入社区并动员居民参与改善社区环境,通过自助互助实现建设和发展社区,对于缓解工业化导致的城市贫困问题起到了积极作用。自20世纪40年代末以来,联合国多次提倡“社区发展”,通过全面的地方基层建设运动、动员社区居民积极和自发参与社区治理,以促进经济增长和社会进步。广义上社区参与的主体除了社区居民外,还有政府、社区组织、企业等,其中社区居民的社区参与意义最为重大,其参与效果也最显著。Henry Sanoff总结了社区参与的方式,并指出其在城市设计与规划中的重要影响[2];Séverine Germain等基于个案研究分析,总结了社区参与在维护地方治安和社区稳定方面的不同途径,并对“自下而上”的地方自治和“自上而下”的政府驱动两种社区参与途径进行了比较;[3]Amanda Kenny等指出了社区参与在应对农村医疗卫生问题方面的独特作用及其所面临的现实挑战[4];Ning Ding等通过案例和数据分析,认为社区参与和个体心理健康之间存在相互促进的关系[5]。

我国自20世纪90年代末政府号召全面推进城市社区建设以来,社区参与逐步成为社区治理与建设的核心环节,其重要性愈发凸显;理论界对该问题的研究与探讨也已有相当积累。有的探讨社区参与的具体类型,例如杨敏通过个案分析,认为社区参与可以分为福利性参与、志愿性参与、娱乐性参与和权益性参与,指出了城市社区由国家治理单元向地域社会生活共同体转型的重要性[6]。徐林等从微观层面社区居民的参与能力和参与意愿入手,将社区参与分为积极主导型、消极应对型、自我发展型和权益诉求型,并通过个案研究对不同参与类型动态转化进行了讨论[7]。有的对社区参与模式进行总结归纳,例如刘岩等(2008)分析了社会转型背景下城市社区参与的范式转换与实践逻辑,指出政府和社区居委会在动员社区居民参与行为中的角色[8]。田兴洪通过对中美社区矫正中的社区参与模式进行比较,分析了社区矫正中社区参与模式的构成要素,并指出我国社区矫正中社区参与的模式及其优化路径[9]。有的提出社区参与的作用和意义,例如刘佳认为社区居民参与有利于提升居民自身素质能力、完善社区治理格局和促进社区自治[10]。杜宗斌等以浙江安吉乡村旅游地为例,通过构建模型和数据统计,指出社区参与对于增加旅游感知和社区归属感的积极作用[11]。有的指出阻碍社区参与的影响因素,例如李宗华等运用logistic模型对影响城市老年人社会参与的因素进行了分析,发现受教育程度、朋辈群体规模、个体经济状况和性别等因素的影响程度依次降低[12]。李黎明等对社区居民参与意愿不足的现状进行研究,认为社区网络资源和社区类型制度供给是影响社区参与效能的重要原因[13]。有的从不同的理论视角分析社区参与问题,例如治理理论视角;群众参与理论视角;社会资本视角等。

综上,国内外对于社区参与问题研究论述较多,探讨方面较广;但对于促使社区居民进行社区参与的根本原因为何,社区居民个体在参与过程中需要投入哪些资源、又能得到哪些收益等问题的关注和分析则相对较少。而且,探讨社区参与问题的理论视角已经从管理学、政治学和社会学等多个学科维度进行过尝试,但对于社区居民个体选择进行参与行为的驱动力从何而来、个体角度的社区参与行为的运作过程又是如何进行,则缺少更深入的分析和判断。因此,引入新的理论视角探讨社区参与问题,可以进一步拓展社区参与的研究视野,丰富社区参与的研究内容,对社区居民个体进行社区参与的行为本质进行更详尽的阐述。

二、社区参与中的社会交换特征

有效的社区参与行为应当出于自愿而非被动,然而自愿行为也是由某种诱因而产生;大公无私和自我奉献精神固然存在,但并不能作为普遍依据来解释社区参与行为的动因。实际上,社区居民可以通过社区参与满足自身需求、产生社区归属感和责任感,更好融入社区生活;若社区参与行为无法让社区居民获得任何益处,那么所谓的“参与”只能是昙花一现、难以持久。可见,“盼有所得”是社区参与的根本动力。况且,参与行为并非社区居民个体的“独角戏”,而是通过个体与他人的互动交流而实现的;若缺少互动交流,很多利益诉求都难以实现。那么,社区居民为求获益的参与行为究竟有哪些特征,参与过程中的互动交流又是如何进行的?对此,社会交换理论提供了一种独特的阐释视角。

(一) 从社会交换的理论视角看社区参与

社会交换理论约在20世纪60年代兴起于美国,从社会学视角讨论了个体之间因获得社会报酬的吸引而交往的社会过程。乔治·霍曼斯(George Casper Homans)认为人类个体之间的互动都可归结为以情感、报酬或是资源等为媒介的交换过程[14]。埃默森(Richard Marc Emerson)运用数理模型和网络分析,阐释了社会交换的基本动因以及社会交换制度化的过程[15]。彼得·M,布劳(Peter Michael Blau)基于微观层面描述,指出人的行为都受能够带来奖励和报酬的交换活动的支配,人们进行的一切社会活动都可以归结为交换关系[16](157)。实现社会交换的前提条件主要有两点:该行为的最终目标必须通过与他人的互动才能达到,而且该行为采取的手段必须有助于实现目标。社会交换的过程为:在对获得报酬有所预期的基础之上首先产生了社会吸引(即与他人交往中的倾向性),当他人做出报答性反应之后,社会交换得以实现;当别人不再做出报答性反应时,交换行为就停止,在这个过程中双方获得自身需要的社会报酬,且双方都会在此稳定的交换关系中获益[16](164)。

冯必扬从布劳的社会交换理论视角出发、分析我国社会形态,认为社会交换表现为“人情社会”和“契约社会”两种形态。尽管我国目前是“契约社会”形态占主导地位,但“人情社会”的影响依然深远。“人情社会”的交换属于熟人社会发生的交换过程,具有交换双方彼此熟悉、平等主动、强化亲密关系、满足情感需求、交换手段较为模糊、依靠道德约束、交往范围相对封闭和流动性低等特点[17]。这一观点有助于理解当前社区参与行为的性质。虽然目前社区在市场经济、高流动性、社会保障等因素影响下整体表现出“契约社会”的特征,但仍然保留了相当程度的“人情社会”成分;社区居民彼此熟悉的程度高于外部社会,但人际交往距离又比传统邻里关系更远,使得社区归属感和公共责任感共存、情感需求与利益诉求并行。因此,社区处于一种介于“人情社会”和“契约社会”之间的“混合状态”,使社区参与行为既留有传统人际关系的信任情感,又蕴含着现代社会的平等互惠理念。

根据社会交换理论,个体之间的互动可以归结为期望回报的交往过程。由于社区参与需要通过社区居民的个体互动而实现,在社区参与过程中,社区居民借助人际关系的沟通交流、增进理解和信任等情感;同时付出一定的资源或精力,来满足自身的利益需求或实现权利。因此,社区参与行为本质上是一种社会交换过程,交换的效果深刻地影响着社区治理的效能。为了突破现实中的社区治理困境、解决社区参与层次不高和动力不足的问题,应当对社区参与中的社会交换特征具备明确认识,从社会交换视角对社区参与机制做出分析,并探讨如何通过这一机制来促进社区治理不断完善。

(二) 社区参与中的社会交换特征分析

根据社区居民所参与组织形式的不同,社区参与可分为两大类:通过自治机构参与和通过社区社会组织参与。自治机构参与,是指社区居民按照制度规范和法定程序进行社区居委会的选举、出席社区居民代表会议等等,以表达自身的观点、对公共事务施加影响力;社区社会组织参与,是指社区居民通过社区内组织形式探讨社区公共事务或表达某些共同利益需求。这两类社区参与行为当中都存在社会交换过程,但涉及的社会交换特征则有异同。

1.实现社会交换的条件:必要互动与适宜手段

社会交换发生需要满足的前提条件是:个体要达到的目标只能通过与他人的交换行为得以实现,而且交换过程中的行为方式应当有利于实现目标。这是社会交换过程进行的基础。

一方面,实现目标必须通过和其他主体进行互动交流,而不能仅靠个体自身完成;因为互动交流能够为实现目标提供必要的支持性资源,缺少互动交流则难以达成目标。社区居民可以对和自身关系密切的社区公共事务发表意见、提供建议,表达自身利益诉求;然而社区居民的个体诉求毕竟具有偏向性,只有以组织形式进行社区公意表达时,才能够为满足需求获得更加有效的支持资源和解决途径。目前地方社区治理中涌现出了诸多创新实践,如居民议事会、院落自治、社区基金会等,为社区居民的组织化充分参与提供了平台;特别是近年来社区社会组织的蓬勃发展,更推动了社区参与水平进一步提升。2017年《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》提出大力发展社区社会组织,2018年民政部发布的《关于大力培育发展社区社会组织的意见》强调了培育和发展社区社会组织对供给社区公共服务、创新基层社会治理的重要作用。作为提供社区服务、扩大居民参与、培育社区文化和促进社区和谐的重要力量,社区社会组织能够有效聚合社区居民的利益偏好,以组织形式开展活动,满足社区居民的现实需求。这是群体联动效果优于个体独自行为的有力表现。

另一方面,为了实现目标所采取的手段必定是理性的、适宜的,非理性的、不适宜于环境的手段只会阻碍目标的实现。有序的社区参与是保障社区居民权利、实现社区治理目标的良好手段,例如通过选举方式产生社区自治机构——社区居委会,就是社区居民享有的重要权利。《中华人民共和国城市居民委员会组织法》规定:“居民委员会主任、副主任和委员,由本居住地区全体有选举权的居民或者由每户派代表选举产生……每届任期三年,其成员可以连选连任”,“居民委员会向居民会议负责并报告工作……居民会议有权撤换和补选居民委员会成员”[18]。社区居委会的选举过程是否真正做到了公平、公正、公开,是判断社区参与是否真实有效、社区自治能否真正落实的根本所在。作为保障社区居民自我管理和自我服务权利的举措,参与社区自治机构的选举是一种制度化手段,必须在法治框架体系内按照规范程序进行。

2.组织形式的参与:从社会交换过程中获取社会报酬

社会交换关系中的双方都希望从交换中得到一定的社会报酬。社会报酬是进行社会交换的个体在互动过程中所获取的“收益”,这种“收益”能够对参与行为进行正面强化,对交换过程的形成具有积极意义。正因为有社会报酬这一驱动力的存在,社会交换过程才得以顺利开展。社会报酬根据性质的不同主要可分为两类:一类是“内在性报酬”,包括个人吸引、社会承认、感激和谢意等;另一类是“外在性报酬”,包括社会赞同、工具性的服务等可以外化的事物。这两者属于个体们可能彼此相互提供的报酬[16](167−168)。根据所期盼的社会报酬的不同,社会交换关系可以分为三种形式:内在性的社会交换,这种交往过程本身就是目的;外在性的社会交换,它是为了获取资源才进行的;混合型的社会交换,一般同时具备以上两种目的的特征。

社区居民参与社区居委会选举有两种情况:或者作为纯粹投票者行使选举权,或者报名竞选并成为候选人。二者都通过行使法定权利来展现自己的公民意识,而且纯粹投票者还可以博得来自候选人的感谢以及积极的工作态度;这些都属于“内在性报酬”。对候选人来讲,一旦成为社区居委会成员,还能获得“外在性报酬”——得到更多的社会赞誉、拥有在社区决策中更大的影响力、掌握更多的资源分配权等等。因此,纯粹的投票行为往往是内在性的社会交换,而竞选行为则更多地表现为混合性的社会交换。

社区居民参与社区社会组织的方式也存在两种情况:一种是社区公共事务参与过程,主要表现为社区居民加入或观察、监督社区决策的各个环节如执行、利益分配、结果评估等;其内容具体包括社区发展计划制定、社区服务机构建设、基础设施投入扩建、社区教育安全文化卫生等公共服务管理、社区服务网络建设等等[1](171)。社区居民在事务参与过程中,不仅是作为有责任感的公民在行使社区自治权、获得他人的感谢,也是在争取自身权益,希望自己的生活环境得到改善,得到更高质量的社区服务。前者属于“内在性报酬”,而后者属于典型的“外在性报酬”。这种“事务参与”可以视为混合性的社会交换。另外一种是与权益活动关系不大的文体娱乐活动参与,例如传统的合唱团、秧歌队、技能培训班等,以及近年来流行的广场舞队、健身操队等。对于仅仅是消磨时间和乐于与人交流的社区居民而言,参与活动带来的是“内在性报酬”,交往行为本身就是其需要的;而对于那些希望通过参加文体活动来增强身体素质的或者是有意愿认真学习技能的社区居民,除了获得互动交流带来的满足感即“内在性报酬”之外,还学会了专业技能即“外在性报酬”。因此这类参与既可能属于纯粹的内在性社会交换,也可能是属于混合性的社会交换。

3. 参与过程中的投入考量:为获得社会报酬所付出的成本

在社会交换过程当中,为对方提供社会报酬需要以一定的“代价”来换取,这些“代价”就是个体在社会交换过程中所付出的成本。成本的存在,意味着社会交换过程对参与的任何一方来说都并非单向索取,而是对自身所得报酬的一种必要的回馈;自身在获得社会报酬的同时,势必要付出某些代价作为获取报酬的前提,否则将无法建立起有效的互动,社会交换过程也就难以为继。付出成本可以分为“投入成本”“直接成本”和“机会成本”:投入成本是建立交换关系所必需的时间和精力投入。直接成本是在交往中向对方表示尊敬或者服从,即用声望和权力作为自己提供给对方的报酬。机会成本是在社会交换过程中所需要花费的时间,这意味着为了实现既定的交换关系而放弃了其他替代机会[16](168−172)。

社区居民参与社区居委会选举活动需要占用一定的时间来完成,因此这段时间内无法参与其他活动;这对于纯粹投票者和候选人同样有效,也就是“机会成本”。此外,纯粹投票者通过投某位候选人的票,表明自己对其成为社区居民代言人的信任和认可,因此付出的是“直接成本”。候选人为了实现自己的竞选目标,成功入围社区居委会成员,自然要花费更多的时间与精力,使自己更能体现出适合社区居民代言人这一角色的特质,从而博得选票,这是“投入成本”。

对于参与社区事务的社区居民而言,“机会成本”是必须付出的,因为占用的时间不能再同时处理其他事务;而且在社区社会组织中参与活动时,势必存在与其他个体进行沟通合作的情形,为了使交流更为顺畅、更好地实现利益诉求,付出时间和精力更是必不可少的,也就是“投入成本”。参与文体娱乐活动的社区居民同样付出了时间上的“机会成本”,然而其中仍有区别:希望通过参加文体活动来增强身体素质的或者是愿意努力学习技能的社区居民,需要花费更多的时间与精力即“投入成本”来达到目的;而只是想消磨时间和乐于与人交流的社区居民则基本上不需要,因其目的性相对而言不强。

4.参与目标和预期收获:对交换过程中所获社会报酬与期望的比较

在社会交换过程当中,对社会报酬的期望会受到社会经历、在参考群体当中服务获得报酬的通行比率、社会上的主流价值观和规范等因素的制约,这些都会影响个体对社会报酬的期望水平。期望实际上是一种对自身所获报酬的预期,既表现了个体对获取社会报酬的盼望心理,也是个体衡量社会报酬的重要标准。对社会报酬的期望可分为三种类型:“一般期望”是对在社会生活中各个方面获得的总收益的期望,包括事业收入、家庭情感支持、社会地位等;“特殊期望”是对既定对象的行为以及与之交往而带来报酬的期 望;“比较期望”是交往过程中报酬减去付出成本的 所得。当前的报酬水平往往对最低期望做出了规定,它们会影响到未来对既定水平的报酬的满足和反 应[16](226−231)。

无论是通过自治机构参与,还是通过社区社会组织参与,上述三种期望都是同时存在的。参与社区居委会选举的纯粹投票者会考虑,参与投票是否真正能为自己带来某种益处、自己付出成本参与此活动是否值得,并根据选举的结果决定下次是否继续投票;候选人则会权衡自己当选之后获得哪些资源、自己是否能够在当选之后尽职履行义务、如果竞选未能成功会有哪些损失、这样参与竞选究竟是否值得,并在选举结果出台后综合评估继续竞选的价值。为权益事务忙碌的社区居民想知道,怎样才能更融洽地与组织中他人进行沟通交流、怎样合作才最有效率和效能、自己的付出能否维护利益诉求的表达,以确定自己是否再次参与;参与文体娱乐组织的社区居民,更关心自己在这活动中与他人的交往是否顺畅,或者衡量掌握的知识技能与自己先前的付出是否匹配,并思考参与是否还应继续。

另外,社会的共同规范对社会收益与个体为生产这些收益的投入所应得的回报之间的比率做了规定,为提供服务而已经投入大量资源的人,应当相应地获得较高的社会报酬。在一个群体当中,交换的现行比率引起了“提供一定服务,就会收到一定回报”这样的期望;然而许多群体中,社会交换的现行比率很可能会和所谓的公平比率相背离,从而使得一些人难以实现以其投入为基础的公平回报。因为某些社会规范和标准以外的因素,特别是在特定群体当中的供求条件和已经形成的权力关系,都会影响到交换过程的 实现[16](241)。

因此,只有个体认为自己所得的社会报酬与自身期望相符时,新一轮的社会交换过程才可能继续存在。由于社区治理中仍然存在一些消极因素,导致社会交换过程不易在理想状态下实现。若社区居民按照自己的意愿进行社区参与后,认为没有实现自己的预期,其参与积极性很容易受到挫伤,转而选择降低社区参与的频率。若报酬未达期望的情形一再发生,长此以往,社区参与的意愿必将一降再降,损害社区自治的根基。

三、社会交换视角下的社区参与机制及其对社区治理的启示

(一) 社会交换视角下的社区参与机制:期望与报酬的比较循环

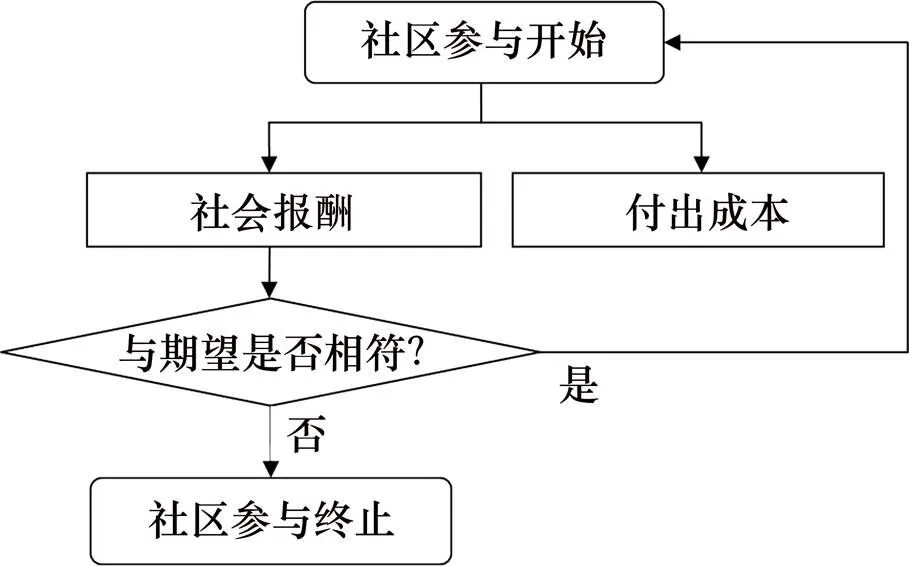

从社会交换视角分析可得,社区参与实际上是社区期望与报酬进行比较的一个循环过程,这个过程包括三个必要环节:初始的参与必要性,在参与中获取社会报酬并且付出成本,报酬与期望比较并决定后继交换是否发生。社区参与行为开始后,参与者一面需要付出相应的成本,另一面从交往中获得所需的社会报酬,之后会将所得报酬与自身期望进行比较;若所得报酬与期望相当,则可进入后续新的社会交换过程,即良性循环;若所得报酬与自身期望不够相符,则倾向于减少或终止参与行为。从而构成了一个相对完整的社区参与机制流程,如图1所示。

以下将分别对社区参与机制中的三种典型情境进行描述,更为准确地呈现社区参与机制的实践运作 过程。

1. 社区居委会选举的参与

在参与的初始阶段,无论是作为社区居委会候选人还是纯粹投票者,其参与动力都源自法律赋予他们的社区自治权。尽管通过选举实现自治权利的行为需要个体亲自完成,但选举结果却是诸多个体投票行为的集合;因此在选举过程中应注重组织性和纪律性,确保选举过程严格遵照法定程序进行。法定程序意味着选举过程的理性和正当性;因此社区居委会候选人和纯粹投票者都应当严肃认真地行使其合法权利,避免选举过程流于形式,变为“走过场”。

图1 社会交换视角下的社区参与机制

在获取社会报酬并且付出相应成本的阶段,作为社区居委会候选人的个体将会占用相当多时间来进行充分准备(机会成本),投入大量的资源和情感、争取社区居民的认可和投票允诺(投入成本);通过竞选过程展现了个体自身的公民权利意识(内在性报酬),并且在选举成功的情况下,还可以逐步赢得更大的影响力、获得更多的资源分配权、博得更为广泛的社区赞同和支持(外在性报酬)。纯粹投票者在花费了时间和精力来履行自己的选举权(机会成本)之外,还要借助投下有针对性的赞成票这一行为来对某位候选人表达自己的支持、信任和同意(直接成本);在通过投票行为实现自身权利的同时,还可接受候选人的感谢与积极的工作态度回馈(内在性报酬)。

在报酬与期望的比较阶段,纯粹投票者会将自己参与投票的所得与原本期望值相比较,考虑这次参与的所得是否实现了自己的权利和需求;倘若期望得到满足,则会继续积极参与下一次选举,否则将降低对下次选举参与的期许,甚至不会再次参与。候选人则会在结果出台后综合判断自己是否获得了预期的资源、本次竞选对于自己在社区居民当中的影响力是否有所提升,从而决定这次竞选的价值是否满足预期,否则参与选举的积极性也将受到压抑。

例如,在2014年的某社区居委会投票选举中了有两位社区居民竞选社区委员一职。为了争取到更多的社区居民选票,沈某和王某两位候选人都投入了很多时间,与社区内群众进行充分沟通,努力赢得社区居民代表的好感,“聊天、谈心、拉家常之类的事情在那段时间没少做”,这样的行为一共持续了将近大半个月。选举当天,参加投票的社区居民代表均提前到达了投票现场,并对候选人的履职情况再度进行了积极讨论。整个选举过程按照既定程序以公开方式进行,最终沈某获得了93%的社区居民代表赞成票,成功担任社区委员一职。在之后的三年任职期间内,沈某始终努力工作,以积极心态来服务社区居民,博得了社区居民的广泛赞誉①。

2. 社区公共事务决策的参与

在参与的初始阶段,由于社区居民个体力量有限,要对社区公共事务进行充分了解、监督和反馈具有一定难度;因此社区社会组织往往成为社区居民进行自我管理和服务的有效形式,为社区居民参与社区公共事务提供了互动平台,并且还为社区公意的表达提供了更加有效的支持资源和解决途径。社区居民通过社区社会组织等形式,对社区多数群体的利益偏好进行有效整合,体现了组织行动在公共利益表达方面的相对优势。当然,社区社会组织的活动必然要在理性有序的框架内进行,才能更好地保障社区居民权利和实现社区参与目标。

在获取社会报酬并且付出相应成本的阶段,社区居民在社区公共事务决策过程中扮演着主体角色,对社区公共事务的关注也大多从自身利益需求的角度出发,因而会在与自身更密切关联和更感兴趣的议题上花费更多时间(机会成本),而忽略与自身利益和兴趣关系不大的事务;在社区社会组织当中处理事务、表达观点或参加活动时,社区居民个体必将卷入与组织内其他个体的互动交流过程中,要想使沟通协作的互惠与信任关系能够长期存续,就需要投入相当程度的精力与心血;为了使自身需求得到更好满足、产生更强的社区影响力,对社区事务的充分了解甚至相关专业知识当然也是多多益善(投入成本)。对于社区居民而言,充分而高质量的参与除了能够表达自身的观点、满足自身利益需求(外在性报酬),还能够实现与他人的有效互动、增加人情往来的权重,同时实现自身公民价值和责任感(内在性报酬)。

在报酬与期望的比较阶段,社区居民会将参与取得的成果回馈和参与预期结果进行对比,考察二者在多大程度上相符合,是否满足了自身的利益需求;本次参与行为是否增进了自身与群体当中他人的关系;等等。若自身的利益需求得到了有效满足,或者关注的议题得到了及时有效的反馈,或者和他人的互惠与信任关系更为密切,那么还有理由进行下一次的参与行为;否则会挫伤社区居民的公共责任感,减少类似的参与行为,甚至逐渐产生对社区公共事务的冷 漠感。

例如,某社区在2015年上半年的一段时间内频繁发生入室盗窃案件,很多社区居民感到严重不安。一些退休在家的老年人议论起此事时,提出牵头成立社区志愿巡逻队的想法,得到了社区居民的积极响应。很快,一支由20多位社区居民组成的义务治安巡逻队成立了。他们分为几个小组,每天定时定点在社区内巡逻,还成功地阻止了几起入室盗窃事件的发生。由于巡逻队的不懈努力以及社区居民的理解和支持,几年以来,社区再未发生入室盗窃案件。社区居民对巡逻队的工作给予了高度评价,巡逻队员们也对自己做出的社区服务贡献而感到自豪,“这不光是为了自己,也是为了咱们社区”②。

3. 社区文体娱乐活动的参与

在参与的初始阶段,由于社区文体娱乐活动具有较强的普遍性和大众性,能够吸引较多的社区居民参与;而且组织化形式能为参与文体娱乐活动的社区居民提供个体难以获得的场所、资金和专业技能等支持性资源,因而通过组织形式参与活动就成为社区居民一种顺理成章的选择。同时,文体娱乐类的社区社会组织也必须遵守社会组织监督管理的一般准则;尽管其发起成立和日常运作主要依靠社区居民,但管理制度依然是实现组织良好运作、保障社区居民有序参与的必要规范。

在获取社会报酬并且付出相应成本的阶段,社区居民要在文体娱乐活动中和其他个体建立起较为稳定平等的交流关系,必然会有相当多的时间用于参与活动而非参与其他事务(机会成本),那些不仅仅满足于消磨时间、目的性更强的社区居民还要在活动中花费时间和精力、学习更多的专业技能(投入成本);文体娱乐活动的普遍性能够将社区居民通过一种共同的爱好和兴趣凝聚起来,增进个体之间的情感交流和信任程度(内在性报酬);而对文体娱乐活动具有更加深层次兴趣的社区居民,还能够通过参与组织活动来深入汲取专业资源,达到增强身体素质或提高文化水平的目的(外在性报酬)。

在报酬与期望的比较阶段,社区居民会关心自己在参与文体娱乐活动后与群体中他人的交往是否更为顺畅、人际关系是否更为融洽,或者是在参与活动过程中掌握到的专业技能是否值得自己之前为此付出的辛苦。如果通过参与活动增进了人际关系的融洽程度,或者确实对增强体质和文化素质有所助益,自然会催生下一次的参与热情和积极性;若取得的结果不如预期一般满意,则会消极对待再次的参与行为,甚至中止参与。

例如,某社区因其居民自治活动丰富多彩、具有新意,被树立为其所在街道的优秀典型;社区文体娱乐组织更是发展得有声有色,成绩斐然。该社区最有名的文体娱乐组织是JS舞蹈队,由23名从事业单位退休的老年人组成,每天上午九点钟准时在专用的社区文艺活动室开始排练,一直到下午三点钟结束,风雨无阻。舞蹈队具备认真的专业态度和较高的专业水准,经常参加省里的“夕阳红”舞蹈比赛以及市区级的各种文艺活动,并获得过多次奖项。舞蹈队队长张女士退休之前曾经是单位的文艺骨干,退休后在社区发起了该组织,并一直负责组织管理工作。通过舞蹈排练和活动,极大地增进了组织成员之间的情谊,人际关系融洽。舞蹈队成员郭女士对自己参与组织活动的经历很满意,“自从在舞蹈队之后,不光身体好了,心情也好了不少,就觉得参加活动特别有意义,人家都说我跳得越来越好了”③。

从以上案例可以看出,在社会交换视角下的社区参与机制当中,关键在于社会报酬和参与期望之间的相符程度比较的结果。除了社区居民的个体偏好直接关系到比较的结果之外,还有两方面的外界因素也会对比较结果造成影响:一是当社会环境能够提供更为通畅的利益诉求表达渠道、加强对基层民主自治的保障时,个体的社会期望可以依赖于更为密集的人际互动网络得以实现,并获得相应的社会报酬,因而社区居民的参与意愿也会随之增加。二是社区参与意识可以通过加强宣传和社区教育进行逐步培育,使社区居民的参与主观能动性不断提高,能够正确衡量社区参与中的社会交换因素并进行恰当比较,从而使得社区参与机制能够有效运作。若社区参与意识长期不足,使得社区居民难以进行报酬与期望的合理比较,社区参与就可能逐步消失。

因此,社区参与机制是对现实中社区生活状态的理论抽象,是以社会交换理论视角来考察和描述社区参与行为、归纳社区参与逻辑的过程。社区居民的参与行为既反映了在“熟人社会”场合中对传统人情关系的依赖,也折射出在“契约社会”背景下对公共责任感的表达;这是社区参与行为的独特之处,也是探索和发掘社区公共生活精神的意义所在。

(二) 该机制对于当前社区治理模式创新的启示

近年来,我国各地进行的社区治理模式创新探索在不同程度上取得了一定进展。无论是像“撤街强社”模式那样,提出应当精简行政层级,将社区变为基层行政单元来化解传统“街居制”长久以来存在的矛盾;还是像“三社联动”模式一样,以完善社区、社会组织和社会工作之间的协同共治机制来促进基层民主自治的有序进行,其创新核心都是围绕组织机构和职能履行的视角来展开论证的,而从社区居民个体以及其组成的群体本身出发的分析探讨仍然较为缺位。因此,对比社区治理创新的“组织视角”而言,基于社会交换理论的社区参与机制实际上是建立了一种“个体视角”,为社区治理模式创新提供了新的启示。主要包括以下几点:

首先,确定社区治理的根本目标是实现社区自治,而社区自治的实现必须依靠有效的社区居民参与来达成。如果不能明确社区居民作为社区自治主体的重要性,就无法充分发动群众力量参与社区事务的治理,而缺乏群众力量的“社区自治”只能是有名无实。当前倡导的社区自治,归根结底是要通过社区居民的广泛有序参与进行自治实践,而只有存在于客观实践当中的社区自治才是社区治理模式创新探索所追求的真正价值。因此,社区居民在社区自治中的关键地位和角色应当得到充分重视,社区参与的重要意义必须得到肯定。

其次,有效的社区居民参与依赖于社会交换过程的进行,而社会交换过程是以社会期望与报酬的比较衡量贯穿全程的。无论是自治组织的选举,还是社区社会组织的行动,社会交换因素都在其中发挥着不可或缺的作用。这种交换过程既包含了现代契约精神的元素,也融合了传统邻里关系的影响,是公共生活与个体期望的有机结合。因此,应当充分认识到社会交换因素在社区参与中施加的重要影响,进而引导和鼓励社区居民以合理有序的方式进行自身利益诉求的表达,使社区参与逐步成为社区自治中的长效机制。

最后,社区参与中社会交换过程的进行,也需要借助于组织机构职能的良好运作才能得以正常发挥作用。社区参与虽然要以社区居民个体的行动逻辑为出发点,但只有通过组织架构开展的集体行动才能体现出参与的核心内涵,使这种个体的利益诉求在集体行动框架中得到最大程度的表达和落实。因此,加强社区自治机构建设、为多样化的社区社会组织发展让渡出应有的治理空间、为社区居民参与提供相应的制度保障,是社区治理模式创新的必然要求。对于旧有“街居关系”的转变,以及社区自治机构本身固有的功能局限性来说,都意味着不小的挑战,还需要进一步探讨和完善。

四、结语

综上所述,社区参与是基层社会治理不可或缺的组成部分,也是社区自治得以真正实现的立足之本。社区参与对社区居民和社区本身都有着无可替代的价值:它有利于实现人的全面发展,提升公民的公共责任感;有利于社会的和谐稳定,实现政府的“善治”;有利于社区的发展和提高社区居民生活质量,逐步加强社区共同体意识并改善社区内的权力结构,以及提高社区公共服务的效能;还有利于社区内社会资本的培育,促进横向参与网络的构建与信任规范的形成,使得公共政策能够在基层更好地制定[1](171−173)。因此,社区参与的效能直接关系着社区治理效能的优劣。

鉴于此,正确认识社区参与行为当中的社会交换特征和社区参与机制的运作逻辑,有助于深刻理解我国的社区自治发育有所欠缺的原因,并且以此为契机开展社区治理创新的各项工作。自党的十八大对社会治理创新提出了新的要求之后,各项创新举措的提出使此前的社区行政化局面得到了一定程度的改善;然而在社区治理实践当中,社区居民有序参与的程度仍显薄弱,在社区居民的合理利益诉求表达不足、社区参与积极性不高的状况下,社区参与行为也很难发挥应有的作用。党的十九大提出“打造新时代共建、共治、共享的社会治理格局”,积极而有序的社区参与是实现社会治理“共建、共治、共享”的关键。应当明确社区居民是社区治理的重要主体,要实现社区自治、促进基层社会稳定和谐发展,归根结底要靠人民群众的有序参与。然而,实现有序参与的动力究竟从何而来,如何才能充分激发社区居民的参与意识和精神、转变目前社区参与缺失的现状,则成为缓解当前社区治理困境的关键突破口之一。而本文的论述也为上述问题提供了一个全新的思考视角。

总而言之,要实现有效的社区自治,应当正确认识社区参与中社会交换特征的存在,深刻理解社区参与机制的运作逻辑,使社区居民作为社区的主人翁得到应有的尊重,充分发挥社区居民的主观能动性。积极关注社区公共生活中的利益诉求和情感融合,使之通过社区参与进行表达和传递,社区参与就会逐步成为社区治理中的常态机制,基层社区自治也会逐步相应得到实现。这将为全面深化社会治理改革与创新提供更加坚实的基础,为全面建设小康社会的宏伟蓝图书写更加灿烂的篇章。

注释:

① 来源于作者对沈阳市J社区的调研。

② 来源于作者对北京市Y社区的调研。

③ 来源于作者对沈阳市J社区的调研。

[1] 夏建中. 中国城市社区治理结构研究[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2012.

[2] HENRY SANOFF. Community participation methods in design and planning[J]. Landscape and Urban Planning, 2000, 50(4): 1−288.

[3] SÉVERINE GERMAIN, PACTE-CERAT, GRENOBLE. Explaining community participation in the field of security: Social and territorial differentiations between and within neighbourhoods in France and Italy[C]// ECPR Joint Session, Workshop No. 15: Neighbourhood Politics, Policymaking and the Discourse of Community Participation, 2006(4).

[4] AMANDA KENNY, JANE FARMER, VIRGINIA A DICKSON-SWIFT, NERIDA HYETT. Community participation for rural health: A review of challenges [J]. Health Expectations, 2014, 18(6): 1−12.

[5] NING DING, HELEN BERRY, LÉAN V. O’BRIEN. One-year reciprocal relationship between community participation and mental wellbeing in Australia: A panel analysis [J]. Social Science & Medicine, 2015, 128: 246−254.

[6] 杨敏. 作为国家治理单元的社区——对城市社区建设运动过程中居民社区参与和社区认知的个案研究[J]. 社会学研究, 2007(4): 137−164+245.

[7] 徐林, 杨帆. 社区参与的分层检视——基于主体意愿与能力的二维视角[J]. 北京行政学院学报, 2016(6): 92−99.

[8] 刘岩, 刘威. 从“公民参与”到“群众参与”——转型期城市社区参与的范式转换与实践逻辑[J]. 浙江社会科学, 2008(1): 86−92+128.

[9] 田兴洪. 试论我国社区矫正中的社区参与模式及其优化路径——以中美社区矫正中的社区参与模式比较研究为视角[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2015(2): 94−100.

[10] 刘佳. 浅析社区治理中居民参与的作用[J]. 法制与社会, 2007(10): 647−648.

[11] 杜宗斌, 苏勤. 乡村旅游的社区参与、居民旅游影响感知与社区归属感的关系研究——以浙江安吉乡村旅游地为例[J]. 旅游学刊, 2011(11): 65−70.

[12] 李宗华, 高功敬, 李伟峰. 基于logistic模型的城市老年人社区参与影响因素分析——以济南市老年人社区参与为例[J]. 学习与实践, 2011(11): 101−110.

[13] 李黎明, 王惠. 社会资本、制度供给与居民社区参与[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2016(6): 47−52.

[14] GEORGE CASPER HOMANS. Social behavior: Its elementary forms[M]. New York: Harcourt Brace Jovanovich,1961: 1−23.

[15] Richard Marc Emerson. Social exchange theory[J]. Annual Review of Sociology, 1976, 2: 335−362.

[16] 彼得·M.布劳. 社会生活中的交换与权力[M]. 李国武, 译. 北京: 商务印书馆, 2012.

[17] 冯必扬. 人情社会与契约社会——基于社会交换理论的视角[J]. 社会科学, 2011(9): 67−75.

[18] 中华人民共和国城市居民委员会组织法[S]. 1989−12−16.

Community participation in the perspective of social exchange:An analysis of characteristics and mechanism

TIAN Shu

(School of Humanities and Law, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China)

Community participation is a core element of community autonomy and a necessary requirement of promoting social governance innovation. The characteristics of social exchange in community participation are embodied in the following aspects. The prerequisite for social exchange process is that an individual member of the community has orderly participation by communicating with others in the organization. The social reward is interest satisfaction and emotional support obtained in participation. The cost is resource and energy devoted in participation. The social anticipation is an expectation for acquisition in participation. And a mechanism of social exchange in community participation is manifested in the following aspects. Community residents consider community autonomy institutions and community social organizations as action carriers, obtain social reward through interactive behaviors in the community, and pay a certain cost at the same time. The result of comparison between reward and expectation determines whether the next participation process will continue or not. Analyzing the characteristics and mechanism of community participation in the perspective of social exchange has considerable significance to pattern innovation of community governance in China.

community participation; social exchange; community residents; community autonomy

2018−03−28;

2018−08−25

北京市社会科学基金项目“北京市社区社会组织培育协同机制创新研究”(18GLC072);中央高校基本科研业务费项目“社区社会组织培育协作机制研究”(PTRW1819)

田舒(1985—),女,辽宁沈阳人,中国人民大学管理学博士,北京化工大学文法学院公共管理系副教授、硕士生导师,主要研究方向:社会组织与社区治理,联系邮箱:tianshu1985@163.com

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2018.05.018

C912.2

A

1672-3104(2018)05−0153−09

[编辑: 谭晓萍,游玉佩]