相山铀矿田牛头山地区多金属矿石矿物特征及成矿期次

2018-10-11王建国马英英汤国平张运涛庞文静姚亦军邱林飞

王建国,马英英,汤国平,张运涛,庞文静,姚亦军,邱林飞,郭 娟

(1.江西省核工业地质局261大队,江西 鹰潭335001;2.核工业北京地质研究院,中核集团铀资源与评价技术重点实验室,北京 100029)

相山矿田具有良好的铀多金属成矿地质条件及找矿前景[1-4]。近几年,随着勘查程度的深入,在相山矿田牛头山地区铀矿化下部发现了多段的铅锌银矿化,多金属矿规模较大,表明此地区除了铀矿产外,还存在其它金属矿产的找矿前景。由于该地区以往多金属相关的研究工作较少。笔者在详细分析牛头山地区多金属矿矿物组成的基础上,结合成矿地质特征及矿物之间穿插关系,研究了多金属成矿期次,为多金属成矿类型的确定及找矿工作提供依据。

1 区域地质概况

相山矿田是我国著名的火山岩型热液铀矿田,位于北东向赣杭火山岩铀成矿带与北北东向大王山-于山花岗岩型铀成矿带的复合叠加部位[5]。赣杭构造带是我国铀、铜、铅、锌、银等矿床重要产出地。赣杭构造带经历了长期复杂构造活动,从加里东期开始形成,到燕山期构造活动最为强烈。燕山早期,在赣杭构造带内发生大规模的岩浆侵位和火山喷发活动,形成了一系列北东向展布的压扭性断裂构造[6]。燕山中、晚期,我国东南部区域应力改变,发生大规模的地壳伸展减薄活动,其地球动力学可能是华南地幔柱活动引起的[7]。地幔柱活动引发区域性的多期次成分复杂的岩浆活动、火山作用和流体活动,同时还产生了一系列伸张构造及基性岩脉群。伸张构造活动能形成有利的流体活动空间以及成矿空间[8],同时形成一系列拉张断陷盆地。铀矿床及多金属矿往往分布于这种断陷盆地的周边,与之空间关系密切。

相山矿田,由于经受强烈构造运动的影响,断裂比较发育。在其西部,发育的北东向压扭性断裂和北西向张扭性断裂之间的次级北北西向河元背—小陂断裂构造是多金属矿化主要控矿和容矿构造。

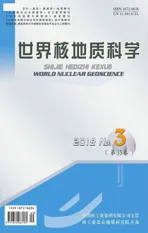

图1 牛头山地区铀多金属矿地质图 (据王建国等修改,2014)Fig.1 Geological map of uranium-polymetallic deposit in Niutoushan area(Modified after WANG Jianguo et al., 2014)

牛头山地区位于相山铀矿田西部,处于北北西向河元背—小陂断裂与东西向戴坊—相山基底断陷带的交汇部位,东侧紧邻湖港矿床和河元背矿床(图1)[9]。牛头山地区发育基底和盖层地层。基底主要出露于矿区北部,为震旦系(Z)浅变质岩,其岩性主要为石英云母片岩、绢云母千枚岩等;盖层主要为下白垩统火山岩,包括打鼓顶组上段(K1d2)、下段(K1d1)、 鹅湖岭组上段 (K1e2) 和次火山岩(γπK1e2);打鼓顶组下段岩性主要为紫红色(粉)砂岩,底部为含砾砂岩或砂砾岩,角度不整合于基底地层之上;打鼓顶组上段流纹英安岩仅见于深部而未出露地表,产于距顶面标高-500 m以下的深部地段。矿区内大面积出露鹅湖岭组上段碎斑熔岩,呈灰略带浅红色,常见少量粉砂质泥岩岩屑、细小片岩、角岩化砂岩及黑云母角岩岩屑。次火山岩岩性有斑状花岗岩和花岗斑岩,呈不规则的零星的岩盘、岩脉或岩瘤状,侵入于碎斑熔岩中。

2 多金属矿化、矿石矿物组分特征

2.1 矿化分布

牛头山地区铅锌银多金属矿化主要控矿和容矿构造是河元背—小陂断裂。该断裂为张扭性,呈近北北西走向340°~350°,倾角为65°~82°,从北至南,从河元背以北向南经过小陂南,至石洞附近尖灭。构造带内常见构造角砾和构造泥等,局部地段被硅质脉胶结或穿插形成硅化破碎带。

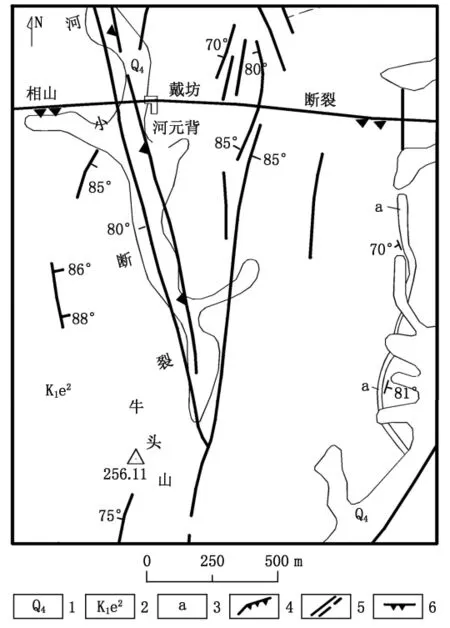

牛头山地区钻孔ZKX-1发现矿化幅度达330 m的铅锌银矿体,其深度自876.49 m到1 206.40 m,但仍未揭穿铅锌银矿体,其中有5段约20 m为大脉型铅锌银矿,沿X号线走向方向的24号线和30号线碎斑熔岩与流纹英安岩的界面两侧也均发现有较好的多金属矿化,尤其是深部铅锌银矿化往西可能延伸至相山贺山—王龙断裂,具有形成大型多金属矿床的地质条件。铅锌银矿化产状大致与河元背—小陂断裂平行,走向一般为340°~350°,倾角为60°~65°,如图2所示。矿化常呈脉状、网脉状或浸染状充填于构造裂隙带内,矿石矿物种类比较复杂,主要有黄铁矿、(铁)闪锌矿、黄铜矿、方铅矿、毒砂、辉银矿等(图3)。脉石矿物主要有石英、方解石、磷灰石、绢云母、绿泥石等。矿石结构主要为团粒状、自形粒状和它形粒状结构,少部分矿石发育环带结构和交代结构。

2.2 矿石矿物组分特征

对牛头山地区ZKX-1钻孔矿石有益元素进行了分析,分析结果如表1所示。

图2 牛头山X线多金属矿体剖面示意图Fig.2 Geological section of polymetallic ore body in Line X of Niutoushan area

图3 牛头山多金属矿石照片Fig.3 Photos of polymetallic ore in Niutoushan area

表1 牛头山地区多金属矿石有益元素含量Table 1 Beneficial element content of polymetallic ore in Niutoushan area

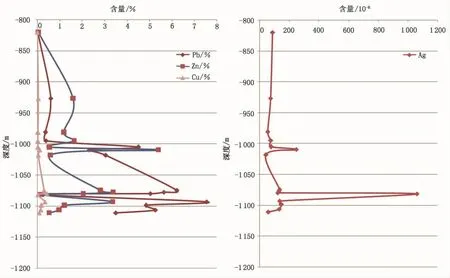

测试结果表明,高于硫化物铅矿工业品位(>0.7%)的铅矿体(段)最大视厚度约17 m,最高品位7.540%,平均品位4.791%,是硫化物铅矿工业品位的近7倍。高于硫化物锌矿工业品位(>1%)的锌矿体(段)最大视厚度约16 m、最高品位5.405%,平均品位2.519%,是硫化物锌矿工业品位的2.5倍。高于银矿工业品位(>100×10-6)的银矿体(段)最大视厚度 12 m、最高品位 1 060×10-6,平均品位265×10-6,是银矿工业品位2.6倍。从金属含量与深度变化图看出(图4),牛头山地区ZKX-1钻孔在1 000 m左右和1 100 m左右发育2段集中矿化,Cu、Pb、Zn、Ag含量较两侧围岩都明显升高,而且深部地段具有明显升高的趋势,表明牛头山地区具有形成富大铅锌银矿的良好前景。

图4 牛头山地区ZKX-1钻孔多金属含量与深度关系Fig.4 Relationship of polymetal content and depth of drill ZK26-101 in Niutoushan area

3 多金属矿石矿物显微特征

通过光薄片鉴定和电子探针测试,查明了矿石中存在10多种金属矿物,发现牛头山地区铅锌银多金属矿化为一套中-低温热液成因的复杂矿物组合,主要发育的金属硫化物有黄铁矿、(铁)闪锌矿、黄铜矿及方铅矿、毒砂等(图5 A-E),局部发现辉银矿、黝锡矿等矿物存在于黄铁矿或闪锌矿的微裂缝或微缝隙中(图5 F)。薄片鉴定使用的仪器为Olympus BX53型偏光-反射光显微镜,电子探针分析使用的仪器为JXA-8100型电子探针,实验均在核工业北京地质研究院分析测试中心完成。

图5 牛头山地区多金属矿矿石显微特征Fig.5 Microphotographs of polymetallic mineral in Niutoushan area

在各类围岩和矿石中,黄铁矿是较为常见的金属矿物,矿石中肉眼清晰可见,大小从0.1 mm至数毫米不等,常呈细脉状或者团块状产出,呈亮黄白色,镜下观察反射光为黄白色(图5 A)。以不规则状或中、细粒晶体与石英、方解石等脉石矿物共生。矿石中的黄铁矿多呈中粗粒半自形-自形晶体呈浸染状嵌布于脉石矿物中,其晶形以立方体为主,粒径较大(图5 A、B)。

(铁)闪锌矿在牛头山地区多金属矿石中十分常见,矿石中肉眼清晰可见,大小从0.1 mm至数毫米不等,多呈灰褐色、棕褐色,镜下观察反射色为(弱)亮灰色。常呈细脉状或者团块状产出半自形或它形粒状结构,呈团块状和浸染状产出,与较大颗粒石英矿物紧密共生(图5 A、D、E)。电子探针分析结果表明,该闪锌矿中铁含量普遍大于5%,应属铁闪锌矿范围。(铁)闪锌矿与黄铜矿和方铅矿共生,其中广泛存在黄铜矿、方铅矿固溶体出溶结构(图5 A、D、E),大量的固溶体出溶表明铁闪锌矿形成温度较高[10]。

黄铜矿为牛头山地区多金属矿石中常见的硫化物,矿石中肉眼难以观察,分布不均匀。颜色为铜黄色,金属光泽,镜下观察反射色为亮黄色。黄铜矿有2种产出方式:第1是以乳滴状、固溶体结构与方铅矿共同分布于(铁)闪锌矿内,与(铁)闪锌矿的形成密切相关,根据其分布形态,认为可能是三者出溶分离的结果。黄铜矿不均匀、半自形或它形结构分布于(铁)闪锌矿内,粒径大小一般变化于0.005~0.300 mm之间(图 5A);第2是以浸染状或细脉状、它形粒状结构充填于脉石矿物之间,粒径较大,大小一般变化于0.01~0.50 mm之间,和方铅矿、毒砂等紧密共生(图5C、D)。根据黄铜矿的产出关系,认为黄铜矿的形成至少可分为两期:第1期形成温度较高,其依据是黄铜矿和闪锌矿呈强烈的出溶结构,以固溶体的形式紧密共生;第2期形成温度可能较低,其依据是黄铜矿与方铅矿、毒砂等紧密共生,以团块状或浸染状充填于脉石矿物中。

方铅矿是牛头山地区多金属矿石中最为普遍的矿石矿物之一,矿石中肉眼清晰可见,大小从0.1 mm至数毫米不等,呈铅灰色,强金属光泽,镜下观察反射色为强亮白色。方铅矿有2种产出方式:第1种为以乳滴状、固溶体结构与黄铜矿共同分布于(铁)闪锌矿内,与(铁)闪锌矿的形成关系密切,为三者固溶体分离产物。方铅矿在闪锌矿内分布不均匀,粒径一般较小,在0.005~0.020 mm之间,呈半自形-它形结构(图5A)。第2种以细(网)脉状和浸染状形式充填于脉石矿物颗粒以及闪锌矿等金属矿物微裂隙或微空隙中,大部分呈它形结构,部分晶形较好,与细脉状黄铜矿紧密共生,形成略晚于闪锌矿(图5E)。根据方铅矿的产出关系,认为方铅矿的形成至少可分为2期:第1期形成温度较高,其依据是方铅矿与黄铜矿紧密共生,并同时与闪锌矿呈强烈的出溶结构,以固溶体的形式紧密共生;第2期形成温度可能较低,其依据是方铅矿与黄铜矿、毒砂等紧密共生,以团块状或浸染状充填于脉石矿物中。

4 多金属成矿期次

成矿期次的划分是依据成矿流体(成矿物质)物理化学条件变化较大的成矿作用过程,而成矿阶段则是成矿期中次一级的成矿过程,是代表较短的时间间隔内,物理化学条件变化不大的一次成矿作用。根据矿物共生组合及矿物间的穿插关系等的研究,结合矿床的成矿地质背景和成矿地质特征,表明该矿床经历了多期多阶段矿化作用,研究认为牛头山多金属矿化分为3期,其中第2期包括两个成矿阶段。

第1期为粒状石英-黄铁矿期,其明显的特征是石英与团粒状黄铁矿呈镶嵌结构发育,团粒状黄铁矿的粒间空隙或裂缝中充填晚期硫化物,金属硫化物主要有闪锌矿、黄铜矿、方铅矿、辉银矿、黝锡矿等,Ag、Sn等元素以类质同象形式进入早期硫化物晶格中,随着温度下降,部分被捕获的矿物元素被排出而形成出溶的独立矿物或混合物。

第2期为石英-闪锌矿-黄铜矿-方铅矿-毒砂-菱铁矿期,该期又可分为两个成矿阶段:第1成矿阶段的特征是石英与团块状或浸染状闪锌矿呈镶嵌结构发育,乳滴状黄铜矿和方铅矿呈固溶体结构发育于(铁)闪锌矿内(图5 A、D、E);第2成矿阶段的特征是细脉状、团块状、浸染状黄铜矿、方铅矿、毒砂等硫化物沿早期矿物的微裂隙或空隙中充填或胶结。

第3期为方铅矿-辉银矿-黝锡矿-方解石期,其明显的特征是方铅矿、辉银矿、黝锡矿等硫化物呈颗粒状、分散状充填于早期的金属硫化物中,方铅矿和方解石等矿物呈较好的自形结构。

第1期粒状石英、粒状黄铁矿被第2期早阶段闪锌矿(含乳滴状黄铜矿)和方铅矿所胶结,并被充填或第2期晚阶段黄铜矿-方铅矿细脉所切割,第3期方铅矿和方解石等呈完整的自形晶,明显切割第1期和第2期硫化物。

5 结论

牛头山地区铀多金属矿主要金属矿物有黄铁矿、(铁)闪锌矿、黄铜矿、方铅矿、辉银矿以及黝锡矿等,矿石结构主要有自形粒状结构、它形结构、固溶体分解结构、填隙结构、交代结构、脉状穿插结构等;矿石构造主要有浸染状构造、条带状构造、网脉状构造、块状构造等。

(铁)闪锌矿、黄铜矿和方铅矿呈固溶体分解结构,出溶强烈,说明闪锌矿-黄铜矿-方铅矿具有较高的形成温度。其成因是早期较高的温度在下降过程中,成矿流体分离为互不混溶的三类矿物。

牛头山地区铀多金属矿经历了多期多阶段矿化作用,可分为3期4阶段:第1期为粒状石英-黄铁矿期;第2期为石英-闪锌矿-黄铜矿-方铅矿-毒砂-菱铁矿期(含2阶段);第3期为方铅矿-辉银矿-黝锡矿-方解石期。