水驱开发油藏高含水期驱替程度和波及系数变化规律

2018-10-11薛江堂薛龙龙廖华伟张海霞

薛江堂,刘 珍,薛龙龙,廖华伟,张海霞,舒 坤

(中国石油 吐哈油田分公司 a.勘探开发研究院;b.三塘湖采油厂,新疆 哈密 839009)

在油气藏注水开发过程中,研究人员通常将水驱采收率分解为最终体积波及系数和驱油效率,而油藏采出程度即为体积波及系数与驱替程度的乘积。关于注水体积波及系数和驱替程度的变化规律,一直是油藏工程师研究的热门主题。一般驱替程度的研究是利用室内水驱油实验,表现方式多以驱替程度与注入孔隙体积倍数关系曲线为主,而驱替程度随含水率变化则鲜有提及。水驱体积波及系数的研究多利用室内实验、油藏数值模拟以及水驱特征曲线法。其中岩心实验法和数值模拟法均是以岩心数据为基础,难以反映整个油藏的真实状况;水驱曲线法以油藏的实际生产数据为基础,计算方法简单,但直线段的选择受人为因素影响较大,且在高含水后期直线段发生上翘使计算精度受影响。高含水期油水相渗比与含水饱和度关系曲线在半对数坐标中表现出明显的非线性关系,导致传统线性公式在高含水期具有明显的不适应性。鉴于此,本文在前人油水相渗比研究基础上,建立了水驱油田驱替程度和体积波及系数计算关系式。

1 计算方法建立

1.1 油水相渗比新型关系表征

统计发现,多数油田在中—高含水期油水相渗比的变化规律比较符合指数式,但在高含水期,油水相渗比与含水饱和度在半对数坐标图上并不呈线性关系,反映出简单的指数式不适用于描述高含水期油水相渗比变化规律。针对高含水阶段油水相渗比关系式的准确表征,中国许多学者先后从不同角度进行改进,主要有Bing式、Song式、Liu式和Gao式等油水相渗比关系式[1-6]。笔者从这4个改进式的物理含义、引用频次等进行多方面对比,认为Bing式油水相渗比关系式继承自传统的指数式,能够准确反映高含水阶段油水两相渗流特征,且易于推导应用,其表达式为

1.2 分流量及含水率导数解析方程

在忽略重力和毛细管力影响时,利用达西定律和连续性方程可建立分流量方程:

利用复合求导公式,对(3)式左右两侧关于含水饱和度Sw求导,整理得

1.3 驱替程度与含水率关系式

根据Buckley-Leverett的线性驱替理论[7],油井见水后,可由Welge方程求得平均含水饱和度[8]:

将(6)式代入(7)式,即可得到驱替程度与含水率变化关系式

1.4 采出程度与含水率关系式

根据油水两相渗流理论,结合油水相渗比新型关系式,经过系列推导即可得到改进的甲型水驱特征方程[9-11]:

将(9)式两侧对时间t求导,并结合dWp/dt=Qw,dNp/dt=Qo,可以得到

(12)式为一超越方程,很难求得其精确的解析解,可以采用迭代法、Excel中单变量求解或Matlab中fsolve,fzero命令等求解工具进行数值计算,即可得到累计产油量与含水率的变化关系。在此基础上即可求得

1.5 体积波及系数与含水率关系式

根据采出程度的计算表达式:

联立(8)式、(13)式和(14)式,即可得到体积波及系数与含水率变化关系表达式:

需要指出的是,文献[12]—文献[15]利用水驱特征曲线推导体积波及系数时,均将Ed视为恒定的最终驱油效率。但若仔细探究(8)式和(15)式,则不难发现,水驱开发过程中随着含水率的变化,油田的驱油效率和波及系数均为动态变化,为了保证概念的清晰和统一,建议把随含水率变化的驱油效率统称为驱替程度,只有当含水率达到100%或经济极限含水率时,驱替程度才等效为最终驱油效率。在这种情况下,利用采出程度和最终驱油效率反推波及系数的做法是否合理,仍需商榷。

2 实例计算与分析

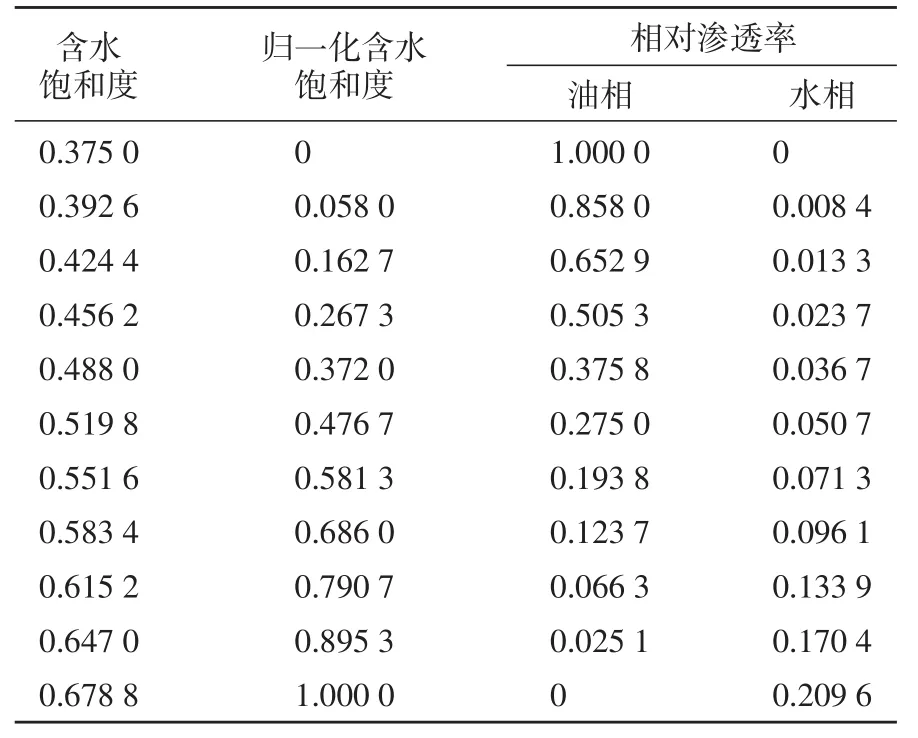

以鄯善油田三间房组油藏为例,该油藏储集层平均渗透率为6.2 mD,地层原油黏度为0.387 9 mPa·s,地层水黏度为0.342 6 mPa·s,属低渗低黏油藏,其典型油水相渗数据见表1.油藏经过二十多年注水开发,目前已进入特高含水阶段,综合含水率94.64%,采出程度23.82%,其历年生产数据见表2.

表1 鄯善油田三间房组油藏典型油水相渗数据

表2 鄯善油田三间房组油藏历年生产数据

首先,按照(1)式确定油水相渗比关系式的待定参数。从拟合结果可以看出,在高含水阶段新型油水相渗比关系拟合较原指数拟合的精度有明显改善(图1)。

图1 鄯善油田三间房组油藏油水相渗比表征关系

在此基础上,利用拟合出的油水相渗比关系式和地层流体参数,再结合(8)式,得到含水率与水驱驱替程度关系曲线(图2)。

图2 鄯善油田三间房组油藏含水率与驱替程度关系

利用油藏岩心进行水驱油实验确定的最终水驱油效率为0.489 4,而利用(9)式计算最终驱油效率为0.488 0,模型计算结果与实验结果误差小于0.3%,且随着含水率变化,驱替程度整体变化幅度不大,与原来近活塞式驱油的认识一致,说明本文建立的驱替程度计算模型是准确可信的。

从图2可以看出,鄯善油田三间房组油藏含水率与驱替程度变化关系曲线呈近上凹形,在低含水期驱替程度随含水率上升快速增加;当进入中—高含水期,含油饱和度不断下降,水油置换能力变差,驱替程度随含水率升高变化速率变小。进入高含水期,储集层经高倍数注水长期冲刷后,其润湿性和孔隙结构会发生变化,孔隙度略有增大,使残余油发生流动的压力梯度也会减小,会一定程度上降低临界毛细管数,从而导致驱替程度随含水率上升快速增加。

利用(9)式对油藏动态生产数据进行回归确定待定拟合参数(图3)。与利用原指数式回归得到的甲型水驱特征曲线相比,基于新型关系式的水驱特征曲线不仅可以拟合中—高含水期直线段,而且可以较好拟合高含水期的上翘段,对预测高含水阶段开发动态意义重大。

利用拟合出水驱特征曲线相关参数,对(12)式进行迭代求解,进而代入(13)式,可以得到含水率与采出程度变化关系曲线,同时利用原指数式回归得到的甲型水驱特征关系式反推含水率与采出程度关系曲线,两者对比如图4所示。

综合图3和图4来看,基于原指数式油水相渗比方程的甲型水驱特征曲线和fw—R关系曲线无法真实反映高含水阶段的水驱规律。实际上,对于鄯善油田三间房组油藏这类低渗油藏,受自身油藏性质决定,在高含水阶段不存在含水率保持基本稳定而采出程度大幅增加的“平台”,而从基于新型关系式计算得到的fw—R关系曲线可以看出,含水率随采出程度增加快速增大至经济极限含水率,实现稳油控水难度较大。

图3 鄯善油田三间房组油藏水驱特征曲线拟合

图4 鄯善油田三间房组油藏含水率与采出程度关系

根据含水率与驱替程度关系曲线、含水率与采出程度关系曲线,利用(13)式可以得到水驱体积波及系数与含水率关系曲线(图5)。

图5 鄯善油田三间房组油藏水驱体积波及系数与含水率关系

从图5可以看出,鄯善油田三间房组油藏在水驱开发过程中,水驱体积波及系数与含水率变化关系呈现出两个截然不同的特征:在高含水阶段之前,随着含水率上升,体积波及系数逐渐上升,上升速率不断变小并保持稳定;进入高含水阶段,体积波及系数基本保持不变,意味着优势水流通道逐渐形成并主导地下油水运动,注入水便沿着最小阻力渗流通道无效循环,体积波及系数不再增大。对比文献[12]—文献[15]可以得出如下结论:在高含水阶段,水驱体积波及系数与含水率变化曲线呈现“上凹”,随着含水率上升,体积波及系数快速增大至100%,意味着水驱结束时油田采收率等于最终驱油效率,而这显然与真实的水驱状况不符,从而说明本文建立的高含水阶段体积波及系数变化规律是正确的。

3 结论

本文通过引入油水相渗比新型关系,推导建立了水驱开发过程中驱替程度和水驱波及体积随含水率变化计算关系式。研究成果在鄯善油田三间房组油藏得到了应用,直观展现了高含水阶段驱替程度和体积波及系数的变化规律,改变了利用原方法得到高含水阶段水驱变化规律认识。

(1)鄯善油田三间房组油藏含水率与驱替程度变化关系曲线呈近上凹形,储集层经高注水倍数长期冲刷后性质发生变化,导致驱替程度随含水上升快速增加。

(2)鄯善油田三间房组油藏受自身油藏性质影响,在高含水阶段不存在含水率保持基本稳定而采出程度大幅增加的“平台”,实现稳油控水难度较大。

本文所建立的理论公式,对分析低渗水驱油藏高含水阶段开发动态有一定的适用性,但对中高渗油藏是否适用仍需进一步验证。

符号注释

a,b,c——回归系数,常数;

A,B,C,D——回归系数,常数;

Ed——水驱油驱替程度,f;

Ev——水驱体积波及系数,f;

fw——含水率,f;

在护理学基础教学中引入护理临床差错案例,加强护生护理风险教育,是对护理学基础课程内容的延伸与拓展,不仅拉近了理论教学与临床实际工作的距离,更增强了护生的法律意识和风险防范意识,顺利实现护理教育与临床工作的对接。

Kro——油相相对渗透率,f;

Krw——水相相对渗透率,f;

N——原油地质储量,104t;

Np——累计产油量,104t;

Qo——日产油量,t;

Qw——日产水量,t;

R——采出程度,f;

Soa——平均剩余油饱和度,f;

Soi——原始含油饱和度,f;

Sor——残余油饱和度,f;

Sw——含水饱和度,f;

Swa——平均含水饱和度,f;

Swd——归一化含水饱和度,f;

Swe——采出端含水饱和度,f;

Swi——初始含水饱和度,f;

Wp——累计产水量,104t;

X——中间变量,无因次;

μo——地层原油黏度,mPa·s;

μw——地下水黏度,mPa·s.