柯克亚背斜新生代构造变形时序厘定与油气地质意义

2018-10-11凌东明韩耀祖白建朴

凌东明 ,韩耀祖,白建朴

(1.中国石油大学 地球科学与技术学院,山东 青岛 266580;2.中国石油 东方地球物理公司 研究院 库尔勒分院,新疆 库尔勒 841001)

柯克亚浅层油气藏发现于1977年,证实了石炭系和二叠系烃源岩的生排烃能力[1]。1995年,向深部钻探的柯深1井在古近系卡拉塔尔组灰岩储集层中获得高产工业油气流,从而在塔西南坳陷寻找深层油气的历史上揭开了新的一页[2]。此后以边水、层状和断块分隔型凝析气藏的模式为指导[3],钻柯深101井和柯深102井均获得成功。但紧随其后钻探的柯深103井和柯中105井在构造及储集层都落实的情况下相继失利,表明柯克亚地区深层卡拉塔尔组凝析气藏有着更为复杂的内部结构和油气分布特征。此外,柯克亚地区地表发育巨厚黄土山,导致地震资料成像品质较差。这两个因素共同导致柯克亚地区深层卡拉塔尔组的研究工作进入了瓶颈阶段。

2008年以来,塔里木盆地新构造运动的研究取得较大进展[4-5],在柯克亚地区实施了新一轮三维地震,获得了较好的资料[6]。为打开勘探及开发工作局面,有必要从生长地层分析和构造变形时序厘定入手,重新梳理柯克亚背斜新生代构造发育模式,以此为切入点,带动柯克亚深层卡拉塔尔组内部结构的重新解剖与油气藏模式再认识。

1 区域地质背景

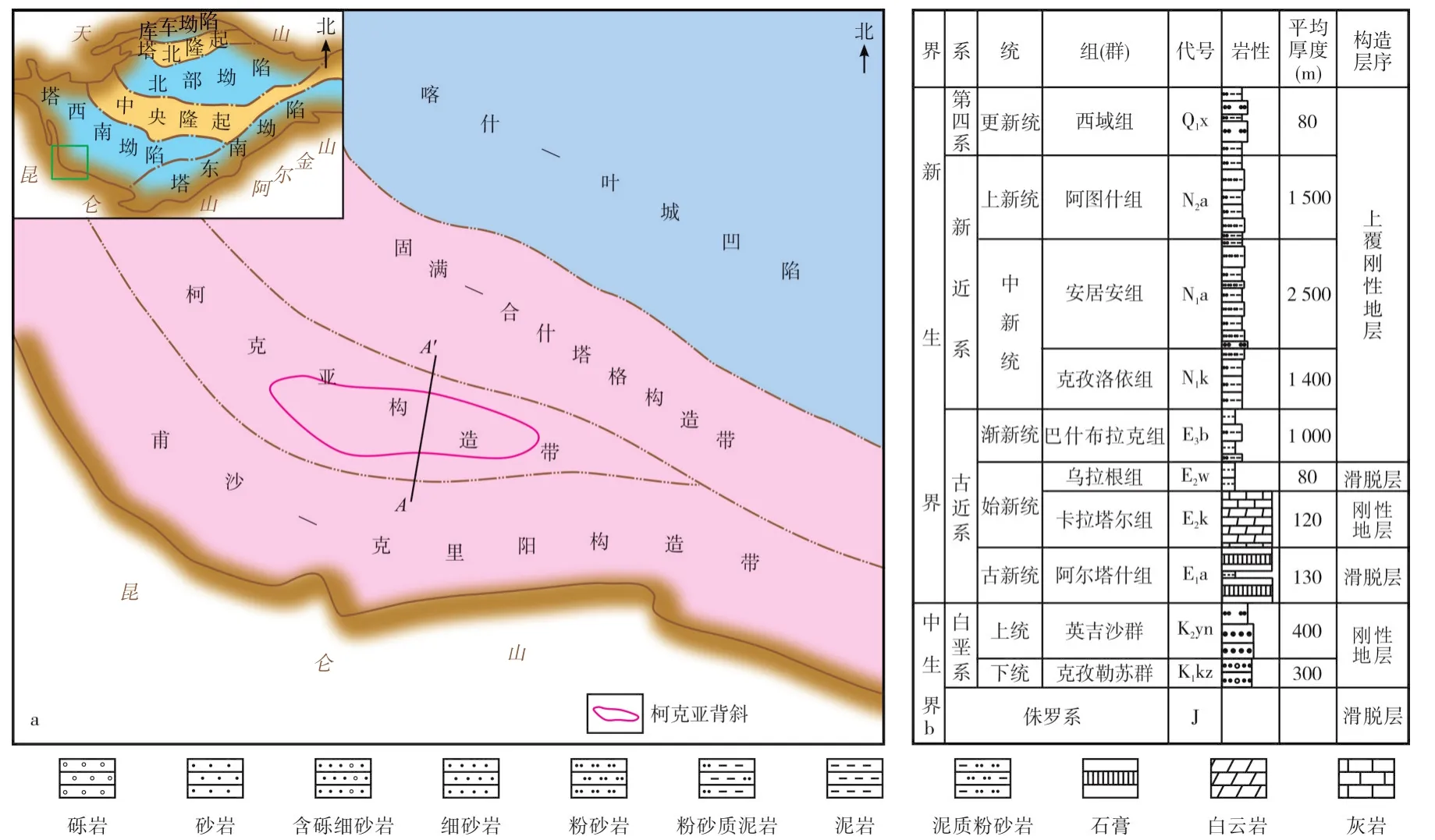

柯克亚背斜位于塔里木盆地塔西南坳陷柯克亚构造带上,隶属西昆仑山前第二排构造单元,为一近东西向的短轴背斜[7-8](图1a)。前人在柯克亚构造带的构造演化及成藏规律方面进行了大量的研究。文献[9]和文献[10]通过分析柯克亚地区不整合面和地层厚度变化特征,认为柯克亚背斜的定型期为第四纪早更新世末期;文献[11]—文献[13]关于柯克亚地区的热演化史研究表明,更新世为柯克亚背斜最主要的油气运移和调节时期,也可从侧面反映出该区的构造定型期为更新世;文献[14]—文献[17]研究指出,喜马拉雅运动期的挤压应力在上新世中期传递至柯克亚地区形成柯克亚构造带,至早中更新世晚期,构造变形扩展至固满—合什塔格构造带。上述研究均认为柯克亚背斜主体形成于喜马拉雅运动晚期,但在背斜具体的定型期次上有差异。

从地层结构来看,柯克亚地区发育浅、中、深3套区域性滑脱层(图1b):浅滑脱层为始新统乌拉根组,是一套潮坪环境下的稳定泥岩沉积,平均厚度80 m左右,可作为上覆刚性地层的滑脱层,也是下伏卡拉塔尔组灰岩储集层的良好盖层;中滑脱层为古新统阿尔塔什组膏泥岩,钻井证实该套滑脱层的厚度普遍超过100 m,地震资料反映出多数深层断裂终止于该滑脱层之下;深滑脱层以侏罗系巨厚湖相泥质沉积物为主,是形成被多期断裂改造的挤压型断阶式背斜的物质基础[9-10,13]。

以浅、中2套滑脱层夹持下的卡拉塔尔组刚性灰岩地层为研究对象,本文系统梳理、并部分借鉴了前人的研究成果,利用新采集的三维地震资料,以构造正演模拟和生长地层分析为约束条件,对研究区构造变形时序进行重新厘定,通过剖面断裂特征精细刻画,搭建起多期断裂叠加的构造发育模式,形成了叠置型断块油气藏的认识,为柯克亚凝析气藏下一步的勘探开发提供了新的目标类型和模式参考。

图1 研究区构造位置(a)和地层综合柱状剖面(b)

2 生长地层与构造变形时序分析

2.1 生长地层特征分析

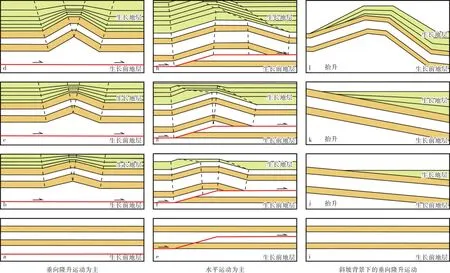

生长地层是构造变形同期沉积于背斜核部和两翼的地层,记录了褶皱形成时间、生长过程和运动速率的变化等重要信息[18]。识别褶皱相关的生长地层,确定其层位和时代,可以半定量化地厘定某一地质现象活动的起始时间和演化历史[19-20]。一般而言,同期形成的生长地层厚度向背斜高部位减薄、向低部位加厚,造成背斜翼部生长地层呈楔形或扇形的几何形态,生长三角楔的尖端指向背斜高部位。如图2所示,在垂向隆升运动为主的构造背景下,从图2a到图2d,随着背斜核部的不断抬升,后期的生长地层在构造高部位沉积较薄,两翼的低部位沉积较厚,呈现出典型的顶薄翼厚的特征。

但以下2种端元模式会导致构造高部位地层厚、低部位地层薄的现象。第一种情况是在水平运动为主的构造背景下(图2e—图2h),早期处于构造低部位较厚的同沉积地层(图2f),随着背斜核部迁移逐渐抬升到构造高部位(图2h),形成构造高部位地层厚、低部位地层薄的现象。这种端元模式的前提是水平位移量足够大,其典型特征是褶皱轴面的倾向与构造运动的方向相反。第二种情况是在斜坡背景下(图2i—图2l),沉积了相对较厚地层的构造低部位(图2k)在后期强烈的挤压隆升作用下被改造成为高部位(图2l),形成高部位地层厚、低部位地层薄的现象,同时生长三角楔的尖端指向构造低部位。这2种情况可作为构造变形时序厘定的重要参考依据。

图2 不同端元模式下生长地层的构造变形特征(据文献[21],有修改)

图3 柯克亚背斜典型地震剖面解释模式(剖面位置见图1)

2.2 构造变形时序厘定

从过柯克亚背斜主体的地震剖面来分析,西域组以下的剖面形态表现为一个典型的直立、平行褶皱(图3a),褶皱的轴面直立,两翼近似对称;褶皱内部的地层产状稳定,各层厚度基本相同。这种类型的褶皱变形时序厘定需要开展精细构造成图来实现。通过对阿图什组、安居安组、克孜洛依组、巴什布拉克组和乌拉根组的顶界面分别成图,选取每个层面的构造高点和构造轴向包络线进行叠合,可以发现上2层(阿图什组和安居安组)顶面高点位置是基本重合的,下3层(克孜洛依组、巴什布拉克组和乌拉根组)顶面高点位置也是基本重合的,但前者的高点明显向北西西方向偏移了800 m左右(图4)。表明在安居安组沉积之前,整个柯克亚背斜的主体部位,处于构造相对平稳期。安居安组沉积期间,即中新世晚期,研究区经历了小规模、低运动速率、以水平推覆作用为主的构造活动。之后的阿图什组沉积期间,研究区以被动接受沉积作用为主,并未发生显著的构造活动。

图4 柯克亚背斜新生界构造高点迁移示意图

西域组及以上的地层则可通过识别生长地层厚度横向分布规律,区分出更新世早期和更新世中—晚期2个期次、性质明显不同的构造运动。从图3b可以看出,更新统下部的西域组下段在构造高部位真厚度为360 m,在构造低部位真厚度为240 m.这种顶厚翼薄的生长地层特征显然不符合以大位移量的水平运动作为主控因素的基本判别标识(图2e—图2h)。因此只能是早期斜坡背景下沉积的生长地层被后期的垂向隆升活动改造成为构造高部位形成顶厚翼薄的沉积现象(图2i—图2l)。

而更新统中—上部的形态则刚好相反(图3c)。更新统中部的西域组中段在相对高部位真厚度为320 m,在构造低部位真厚度为420 m,表现为典型的顶薄翼厚的生长地层沉积特征,生长三角楔收敛程度明显大于下更新统西域组,且收敛方向相反。说明在更新世中期,柯克亚背斜主体的构造抬升速率要远大于早更新世及其之前各个时期。

综上所述,新生代以来研究区经历了中新世晚期、更新世早期和更新世中—晚期“一弱一停一强”3个阶段的构造运动。

第一阶段:中新世晚期,安居安组沉积期间,受西昆仑造山活动影响,挤压应力沿区域性滑脱层(乌拉根组泥岩和阿尔塔什组膏泥岩)向前陆方向近水平传递,此时柯克亚背斜虽尚未成型,但在该挤压应力作用下依然可产生低幅度、小规模构造变形。期间上、下滑脱层可通过自身的塑性形变吸收多余的应变能量,而2套滑脱层夹持下的卡拉塔尔组刚性灰岩只能通过大量的低角度顺层断裂(刚性破裂)来吸收多余的应变能量。上新统阿图什组沉积期间,上述构造活动渐趋平缓。

第二阶段:更新世早期,甫沙—克里阳构造带快速定型,柯克亚构造带仍处于相对稳定的构造低部位,其生长地层呈现南薄北厚的沉积特征。后期虽被抬升至构造高部位遭受剥蚀,但生长地层的相对厚度关系依然得到保留(图3b中的西域组下段)。这一阶段柯克亚地区以被动接受沉积作用为主,并未发生显著的构造活动。

第三阶段:更新世中期以来,柯克亚背斜快速隆起定型,早期沉积的生长地层遭受剥蚀(图3b中的西域组下段),新的生长地层(图3b中的西域组中段及之上的地层)呈现出典型的顶薄翼厚的构造变形特征。在此期间,背斜核部发育大量的高角度脆性调节断裂,改造了早期断裂形态。

3 卡拉塔尔组正演平衡剖面制作

构造变形时序厘定的结果还需正演剖面技术进行验证。该技术是基于断层相关褶皱模型基础上发展起来的构造几何变形模拟与复原技术,通过构造变形的平衡恢复,寻求地震剖面最合理的构造解释方案,同时再现构造变形的叠加过程和演化历史[22]。如果模拟结果与实际剖面的吻合程度比较高,可为新建立的构造模式提供理论依据。这样的构造解释方案可极大降低工作过程中人为控制因素的权重,在复杂构造区域可以有效减少某一地质现象的多解性。

基于本文构造变形时序研究成果,将研究区不同期次、不同性质的断裂发育模式作为约束条件开展了构造正演模拟。为直观反映文中地质模型所特有的构造特征,所有初始地层、断层参数都以理想状态下的水平层状模型来进行设置。

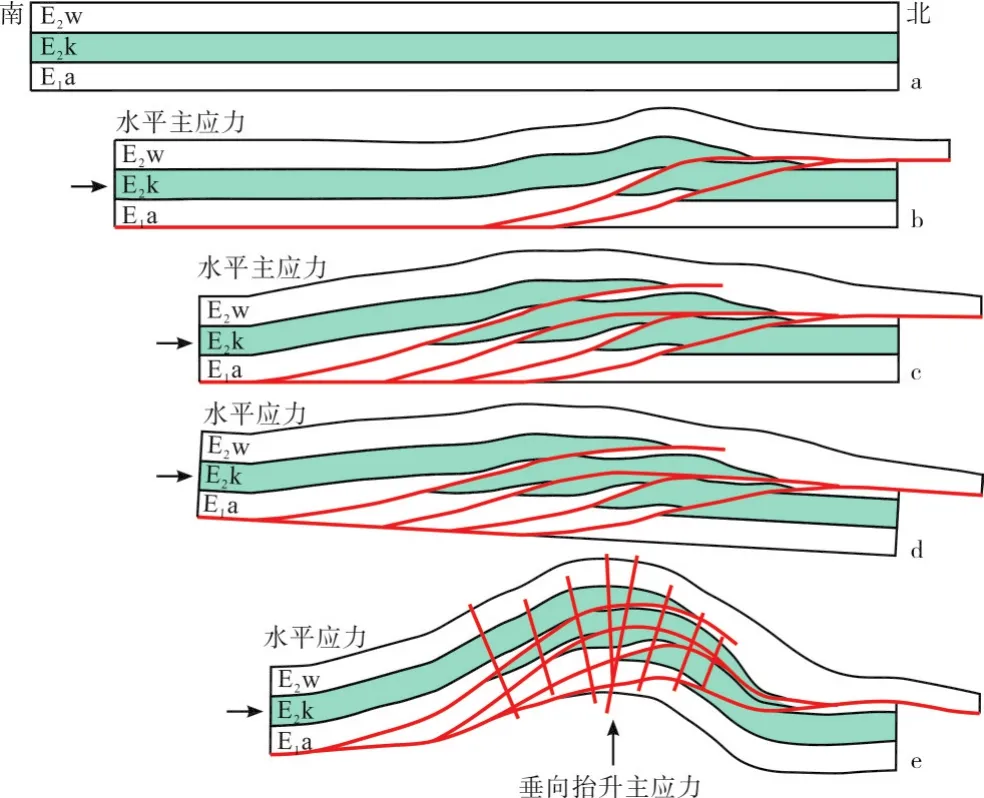

(1)图5a为安居安组沉积之前,卡拉塔尔组灰岩在上、下滑脱层(乌拉根组的泥岩和阿尔塔什组的膏泥岩)夹持下的初始水平层状模型。

(2)图5b—图5c展示出受中新世晚期西昆仑造山活动的影响,研究区经历了一次小规模、低运动速率、以水平推覆作用为主的构造活动,正是这一期相对较弱的构造活动,导致卡拉塔尔组灰岩内部产生大量的低角度顺层断裂。

(3)图5d展示出受更新世早期昆仑山前第一排构造带甫沙—克里阳背斜快速隆起的影响,研究区虽处于相对稳定的构造低部位,但整体构造形态呈现出南高北低的特点,导致更新统西域组下段形成南薄北厚的沉积特征(图3b)。

图5 研究区卡拉塔尔组构造变形的运动学模拟

(4)图5e展示了更新世中期以来柯克亚背斜快速隆起,山前的部分高角度基底卷入型断裂沿深部软弱地层向前陆方向传播(图3a),导致研究区经历了一次大规模、高运动速率、以垂向隆升作用为主的构造活动,正是这一期强烈的构造运动导致背斜高部位地层被剥蚀,同时在背斜核部发育大量的高角度脆性调节断裂(图3c),形成了柯克亚背斜现今的构造形态。

4 油气地质意义

在对研究区主要目的层卡拉塔尔组构造模式分析和构造时序厘定的基础上,对研究区内高分辨率的三维地震数据体进行了精细的构造解释。通过把构造正演模拟结果(图5e)与实际地震剖面(图3c)作对比,发现二者有以下4个特征可以类比:①背斜核部及北翼呈现目的层叠置加厚现象;②发育大量与下伏地层产状相似的顺层断裂;③原本等厚的上滑脱层在褶皱前翼集聚加厚,形成局部的优质盖层;④破碎带以外褶皱两翼的地层厚度稳定。

正演模拟结果与实际地震剖面的构造变形特征高度吻合,说明新的构造解释方案具有一定的合理性和科学性。

在新的构造变形模式下,柯克亚背斜卡拉塔尔组灰岩受2套滑脱层夹持,在背斜核部和北翼形成大量叠置断块,滑脱层优异的垂向和侧向封堵性能,使得油气藏范围内每个断块都具备独立成藏的条件。更新世中—晚期发育的高角度脆性调节断裂能够进一步改造早期断块、改善储集层物性,同时还促使阿尔塔什组滑脱层之下的油气向上调整运移至卡拉塔尔组灰岩优质储集层中,形成断块油气藏。这些认识突破了以往只在构造高部位部署井位的思路(图6中的柯深101井),通过侧钻井或大斜度井在垂向上可能多次钻遇卡拉塔尔组优质储集层(图6中设计的柯中1x井),将提高钻井的成功率和单井效益,推动柯克亚凝析气藏的滚动扩边,有效打开研究区当前的勘探开发局面。

图6 柯克亚背斜卡拉塔尔组气藏模式图(E2k1为上灰岩段;E2k2为白云岩段;E2k3为下灰岩段)

5 结论

新生代以来柯克亚背斜经历了中新世晚期、更新世早期和更新世中—晚期“一弱一停一强”3个阶段构造运动的叠加,每个阶段的受力变形机制各不相同。第一阶段以小规模、低速率、水平推覆作用为主,导致卡拉塔尔组形成大量的低角度叠瓦状逆冲推覆断层;第二阶段以被动接受沉积作用为主,并未发生显著的构造活动;第三阶段以大规模、高速率、基底卷入型的垂向隆升活动为主,导致早期低角度断裂被破坏、改造,在背斜核部形成大量的高角度脆性调节断裂。

多期断裂叠加的构造发育模式在形成大量叠置断块的同时,可有效改善局部储集层物性,促进深层油气向卡拉塔尔组调整运移、充注成藏,为柯克亚地区的下步勘探开发提供了新的目标类型。