心理干预对直肠癌造瘘患者的护理效果分析

2018-10-11陈凯思徐利果

陈凯思,徐利果

(广东省广州市中山大学附属第一医院,广东 广州 510080)

直肠癌是发病率较高的一种恶性肿瘤,在普外科尤其多见,肠造瘘手术是治疗直肠癌的主要手段。资料显示[1]:直肠癌患者的治疗效果、术后恢复、生活质量与造瘘口的护理密切相关。为此,我院针在常规护理基础上,全面评估患者的心理状态,为其提供针对性的心理干预,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究对象为2016年11月~2017年11月我院收治的78例直肠癌造瘘患者,根据不同的护理措施将其分为对照组和观察组,各39例。对照组男32例,女7例;年龄42~73岁,平均年龄(60.5±3.2)岁;病理学分型:28例直肠癌、11例直肠类癌;分期:Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期分别为18例、12例、9例。观察组男30例,女9例;年龄43~75岁,平均年龄(59.8±5.2)岁;病理学分型:26例直肠癌、13例直肠类癌;分期:Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期分别为16例、13例、10例。比较两组患者一般资料,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

患者均接受临床常规护理:保持造瘘口部位的干燥、卫生,密切观察患者的术后表现,肠功能的恢复情况,按时换袋;指导患者养成健康的饮食习惯,尽量遵循少食多餐的饮食原则,以流质、半流质、高能量、易于消化的食物为主,以免因饮食不当给排便造成压力;若造瘘口皮肤出现糜烂、破溃,应及时应用红霉素软膏、绿药膏缓解症状。为了避免造瘘口出现感染和挛缩,在开瘘后,护理人员应将石蜡油涂抹于手指上,轻柔地将插入造瘘口约2~3关节,停留5 min,使造瘘口得以充分扩张,1次/d,造瘘7天后,改为2天扩张1次。

观察组给予心理干预:委派临床经验丰富、有良好的沟通技巧、善于交流,且具备心理学知识的护理人员通过启发、支持等方式,为患者提供心理支持。充分了解每位患者的个体情况,包括性格、病情特点、职业、经历、文化程度等,用患者喜欢的方式与其交流,构建良好、和谐的护患关系,鼓励患者倾诉内心压力,在安慰、开导的同时,告知其临床配合治疗的重要性、造瘘后将要面对的问题与应对方法;用成功的案例帮助患者树立信心;向家属讲解实用性强的护理常识,鼓励家属参与到心理干预中,给予患者足够的温暖与关爱,充分发挥家庭的力量,提高患者的主观能动性,自觉主动地配合医护人员。

1.3 观察评定标准[2]

应用汉密尔顿焦虑量表(HAMA)与汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评估两组患者入院时、护理4周后的心理状态。HAMA评分标准:<7分为无焦虑;7~14分为也许有焦虑;15~21分为一定焦虑;22~29分为一定有明显焦虑;>29分为也许是严重焦虑。HAMD评分标准:<8分为无抑郁;8~20分为也许有抑郁症;20~35分为一定有抑郁症;>35分为严重抑郁。

1.4 统计学方法

研究数据应用SPSS 19.0统计学软件进行处理,计量资料以“±s”表示,采用t检验,计数资料以百分率(%)表示,采用x2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

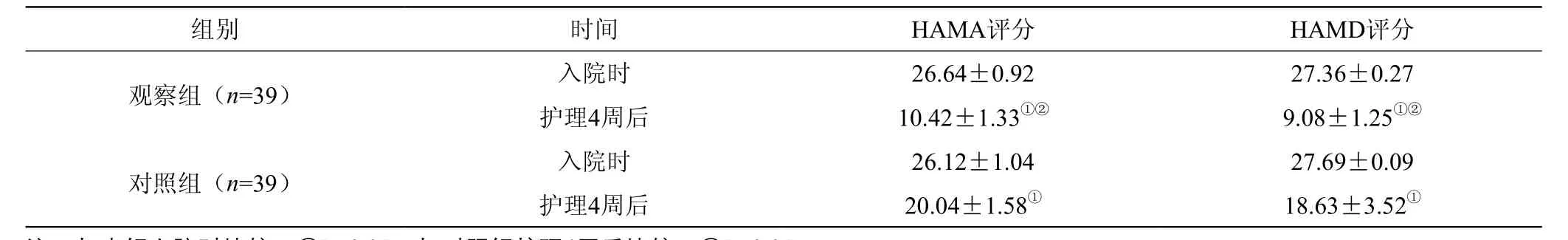

2 结 果(见表1)

表1 两组患者心理状态比较( ±s,分)

表1 两组患者心理状态比较( ±s,分)

注:与本组入院时比较,①P<0.05;与对照组护理4周后比较,②P<0.05

组别 时间 HAMA评分 HAMD评分观察组(n=39) 入院时 26.64±0.92 27.36±0.27护理4周后 10.42±1.33①② 9.08±1.25①②对照组(n=39) 入院时 26.12±1.04 27.69±0.09护理4周后 20.04±1.58① 18.63±3.52①

3 讨 论

纽曼保健系统模式认为[3]:人际因素、人体内因素以及外界因素的刺激,会导致机体防线崩溃,全身各系统都将失调,从而引起各种各样的应激反应。行肠造瘘手术后,患者的肛门括约肌失去了正常的收缩能力与敏感性,排便方式与术前完全不同,私密处的变化让患者承受巨大的心理负担,有的患者甚至会感到丧失人格。研究表明[4]:心理干预能够增强患者机体的防御功能,让患者充满安全感,促进大脑皮层神经系统功能的恢复,调节患者神经内分泌,激活其免疫机制,从而巩固治疗效果。

本研究中,观察组HAMA、HAMD评分显著优于对照组(P<0.05)。提示:全面、针对性的心理干预,对直肠癌造瘘患者意义重大,应予以推广。