中国建筑体系的建立辛路及其发展

2018-10-09李鹏程李秋子

李鹏程 李秋子

(1.南京大学建筑与城市规划学院,江苏 南京 210093; 2.扬州大学建筑科学与工程学院,江苏 扬州 225000)

中国几千年来并未形成关于建筑的学术体系,这点从《四库全书总目纲要》与《古今图书集成》的分类即可见(在《四库全书总目纲要》,与建筑有关的要目分置于史部—地理类—都会郡县目和古迹目、史部—证书类—考工目、子部—术数类—相宅相墓目)。建筑在中国古代仅仅作为“器”的一部分,是工匠的行为。

而作为“器”,主要目的是“有用”,为了获得有用的内部空间,建筑仅是建造的产物,获得内部空间才是建造的目的,换句话说建筑的外形仅是一个媒介或载体,通过载体达到“功用”的目的[1]。显然,如果按照西方“主流”的观点,是不能理解中国建筑的,也就是为什么会有“中国建筑为什么用木构”[2]的疑问。

然而,西方的“主流”观点又不可避免的影响了第一代留洋归国建立中国建筑体系的建筑学人,如梁思成、刘敦桢等前辈。所以,理清西方话语背景下的中国建筑体系,是看清当今建筑现象不可或缺的基础。即弄清这个“客”从何处来,我们才知道用什么样的“待客之道”。

1 准备:文化转型与整理国故

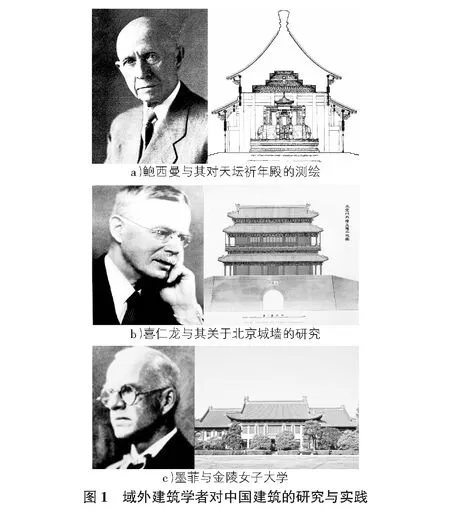

中国建筑体系的建立和中国第一代学者的努力与经历是分不开的。然而在这些学者建立之前仍有一段较长时间的酝酿阶段,即拥有着时代的大背景。由于中国古代并没有建筑科学,首先对中国建筑进行研究的是随着殖民而来的域外学者(当然在这之前,17世纪~18世纪,欧洲还掀起过一阵中国热,其中以钱伯斯爵士在英国丘园中设计的中国宝塔最为人所熟知。但这一时期只是对中国建筑处于猎奇的阶段,理论的建树并没有多少),其中鲍西曼(Ernst Boerschmann,1873—1949)对部分中国建筑做的严谨的测绘工作、喜仁龙(Osvald Siren,1879—1966)对中国建筑和艺术的卓越研究、墨菲(Henry Killam Murphy,1877—1954)的“中国建筑文艺复兴”、艾术华(Johannes Prip Moller,1889—1943)对“朴实真诚的中国风格”的追求等(如图1所示)对中国学者展开建筑研究有着较为深刻的影响。但要说影响最大的还要数日本人的研究,因为他们深深刺激了中国学者的民族主义情怀。

日本建筑学者的研究,如关野贞、常盘大定、伊东忠太等,虽然一定程度上限制中国建筑文化与西方学术的直接对话,但不可否认,他们向中国传递了西方的学术体系,也借此奠定了中国的研究基础。并揭开了中国人自己研究中国建筑史的大幕。

中国社会在经历一系列的大变革之后,以胡适为代表的学者终于喊出了“整理国故”的口号。在建筑界以“营造学社”为代表的学术机构,也在此背景下展开了对中国的古建筑全面地研究。中国营造学社(朱启钤在接受庚款资助后在营造学社前加“中国”两字)虽然存在时间(1930—1945)不算长,且大部分时间处于战争状态,但经他们调查被重新发现的珍贵建筑遗存,上起汉唐下至明清各历史时期均有分布,整理出了清晰的中国古建筑发展脉络[3]。且不论后续建立的体系在今天看来是否恰当,但其“研究中国固有之建筑术,协助创造将来之新建筑”之宗旨是实现了,不仅对中国建筑体系的建立,也为后人的重新诠释工作提供了重要的文献保障。

2 “学术化”历程:差异下的转译

不同于中国传统建筑观念,在西方传统文化中,建筑与绘画、雕塑一样,同属于艺术的范畴,它需要被创作,而不只是有用的“媒介”。即在西方的观念里,建筑师和艺术家的工作一样是一项形而上的工作,建筑师是知识分子中的一员。这一点从域外建筑师在中国的建筑实践即可见一斑,不管是西式的中央大学校址(今东南大学校址)还是仿中式的金陵大学与金陵女子大学(今南京大学和南京师范大学)都改变了中国传统的建筑设计方法——立面的设计。这和中国的建筑营造传统是有差异的,虽然中国传统建筑形式具有极高的美学价值,但这不是经过立面的设计得到的。

然而,中国第一批留学生在接受了当时以美国宾大为大本营的鲍扎体系的教育归国后,在特定的历史背景条件下建立了中国的建筑体系,这样,我们一开始就无可选择地继承了西方“建筑是艺术”的概念。而这些,又不可避免的影响、甚至指导着教育,从而影响着一代代的建筑师。

面对上述的差异,第一代建筑师的转译也很有意思,他们抛弃了西方繁琐的“形而上”的讨论而转向社会普遍接受的“形而下”的建造技术问题,在不改变建筑作为“器”的本质的基础上实现学院式教育。但正由于形式的理论问题没能得到充分讨论,导致理论常被误导,最终也就被转译成“概念”“手法”甚至“说法”的同义词。形式也就必向“商品”一样被任意提取。

3 本土化意义:建筑文化需要被重新诠释

学术体系不完善,造成了对西方建筑学的误解与误读,不仅如此,甚至陷入以西方建筑学的眼光审视自己的传统建筑的危险境地。因此,中国的建筑文化在今天仍需要像当初第一代那样被重新审视与诠释。

在历史的发展中这是一直被讨论的问题,如林徽因的《论中国古代建筑的特征》:“最庄严美丽,迥然殊异于其他建筑,为中国建筑博得最大荣誉的,自是屋顶部分。……在科学美学两层条件下最成功的,却是支承那屋顶的梁柱部分,……是研究中国建筑的关键所在”。[4]表明了第一代建筑师对中国建筑的思考;接着第一代、第二代又在政治口号“民族样式”“社会主义形式”等的枷锁下艰难探索;第三代之后又在改革开放的大潮中陷入了形式的迷雾。而后,建构的大旗被扛起,甚至一度被认为是中国建筑的现代表达。这些都是一代代建筑学人为中国建筑本土化做的尝试。

随着时代的发展,城市群的问题、高密度城市的问题、大规模旧城更新的问题、乡村振兴的问题,这些都是西方不曾遇到的中国问题,但也是建筑学外延必须包含的,如何解决在中国大地上的种种问题是为建筑学本土化的意义之所在。

4 结语:“反客为主”or“客随主便”

建筑学没有完全本土化之前,仍然是所谓的“客”,那么,如何看待或对待深受西方影响下的中国建筑体系,是言必提西方——现代主义、后现代、解构主义等等,让其反客为主,还是在此基础上讲好中国故事,为中国的国情服务,即客随主便,答案显然是后者。

但如果我们重新审视现在的建筑,华为小镇的牛津区、各种或西班牙风格、或托斯卡纳风格的住宅,令人应接不暇。从本质上看,这只是把传统的形式换成了现代的形式而已。可以说,“鲍扎”体系表面上被放弃了,但其学术传统从来都没有被接受过;“渲染”作为模仿的手段被放弃了,但模仿的本质从来也不曾被放弃过(见图2)。

故而我们在不知情的情况下糊涂地选择的所谓现代,本身也沦为了形式,只不过是传统形式的金蝉脱壳。当浪漫主义情节泛滥时,形式的现代与传统又进行着新一轮的较量。

不得不说我们仍停留在前者。