说“尧”和“无”兼谈汉字的同形字现象

2018-10-08

(大庆市博物馆,黑龙江 大庆 163316)

1 银雀山汉墓竹简简介

1972年4月,银雀山一号和二号西汉墓葬在基础设施的建设过程中被发现,山东省博物馆和临沂文物组随即对其进行发掘。本次发掘集中出土了多种先秦古籍与古佚书的大批汉简及汉简残片,共编7 500余号,其中包括《孙子兵法》《孙膑兵法》《尉缭子》《晏子》《六韬》《守法守令等十三篇》 以及汉武帝时的《元光元年历谱》等,这在我国文物考古工作中是十分罕见的。

银雀山汉墓竹简为西汉人手书,是迄今最早的传世写本。对先秦、秦汉历史和哲学、兵法、历法研究,以及对古籍的源流、校勘和古文字研究来说,都是极其珍贵的资料。这一阶段,汉字正处于隶变之中,隶变是汉字发展中承上启下的环节,因此,对银雀山汉墓竹简中的文字研究就显得尤为必要。由甲骨文、金文、战国文字发展成隶书、草书、楷书、行书,治学者对其演变过程多有推论,聚讼不已,多认为隶书是在小篆的基础上形成并发展的。但从20世纪70年代以来出土的秦汉简帛书写文字来看,似乎另有蹊跷,最直接的证据便是睡虎地秦简。睡虎地秦简是在始皇三十年(前217年)或稍后时下葬的,抄写于战国末年至秦代初年。秦以小篆统一天下,为什么睡虎地秦简不但没用小篆书写,反而还存有与小篆写法不一致的字?[1]77-96学者们就该问题追根溯源,经过探讨与讨论,并结合出土的实物资料,终于厘清了隶书与小篆的关系。隶书与小篆之间并非继承关系,这二者都起源于战国秦文字。隶书受到六国文字的影响,吸收了其中的一些常用写法,所以早期隶书才体现出糅合六国古文的写法。此外,简化、变体、俗省的大量运用,说明隶书被广泛应用于日常生活。小篆也许并非用作手写文字,而是作为一种具有特殊价值的文字,或用于教学童,或者用于特殊场合。隶书与小篆同时并行,彼此影响,相互渗透,构成了汉字发展史过程中不可或缺的一环。

银雀山汉墓竹简是汉初的墨书文本,正处于汉字向隶书转变的过程,既有前代古文风格又有后世隶书的笔势,字形结构尚未稳定,变体繁多,展现了汉字隶变的真实状态[1]77。就同出的银雀山汉简而言,字体之间也是存在差别的,《孙子兵法》《孙膑兵法》字体较规范,而《晏子》《守法守令等十三篇》则略显草率。《守法守令等十三篇》的书写字体偏草,笔划恣肆流畅,无横展纵压的局促,又窥草书之端倪。

2 汉字演变过程中的“同形字”

正因处于承转启合不够稳定的阶段,又因汉字非一人一时一地所造,就不可避免有字形相近相混,甚至出现“同形字”。同形字是指音义不同但形体相同的字,与音义相同但形体不同的异体字相对应[2]。同形字的性质跟异体字相反,异体字的外形虽然不同,实际上却只能起一个字的作用;同形字的外形虽然相同,实际上却是不同的字[3]。汉字在早期常常一形多用,如甲骨文,可当“月”字,也可当“夕”字。随着文字体系的发展与完善,这种现象极少在同时同地出现。但文字的发展是动态的,依旧会不可避免地出现同形字现象,尤其是在异代异地的情况下。文字是用来记录的符号,具有工具性,所以秦始皇统一六国后才有“书同文”的变革。

2.1 楚帛书之“尧”

学者们早就注意到了同形字问题,就银雀山汉简来说,陈伟武举出《尉缭子》中有:“仁矢尽在郭中”“ □动矢仁”,又有“坚甲利兵劲弩仁矢竝于前”①笔者案:此三简分别出于银雀山汉墓竹简整理小组编:《银雀山汉墓竹简(壹)》图版507号、512号、514号,文物出版社,1985年9月。,这三个“仁”均为“强”字省讹,与“仁义”之“仁”同形;《孙膑兵法.威王问》:“倅险增垒,诤成毋动”②笔者案:此简出于银雀山汉墓竹简整理小组编:《银雀山汉墓竹简(壹)》图278号,文物出版社,1985年9月。,此处“倅”字原简作,“依”字加饰笔而与“倅”同形,读为“依”[4]。这些情况都显示出,在辨出同形字后,简文语义通畅明晓。陈伟武先生讨论的是同代同形字,本文通过异代同形字的讨论,尝试解释长沙子弹库楚帛书甲篇中的一个辞例。

长沙子弹库楚帛书甲篇有“羣神五正,四[兴]△羊”,其中“△”作,对于此字有很多的释法,略陈于下:

安志敏、陈公柔[5]:附有摹本作:“羣神五正,四□元羊”,未解释。

严一萍[6]:秦诅楚文有“淫泆甚乱”作,并皆“失”字。此“失羊”疑即“乐祥”。

何琳仪:“尧羊”读为“敖翔”或“翱翔”[9]。后又释读为《说文》中“无”之奇字“无”,“无羊”读为“无恙”[10]。

高明[11]:羊,应读祥,训为善。解释云:前文三垣废,四兴,以乱天常;此又云羣神、五政、四兴皆失其善。似将此字读为“失”。

李零:“四兴失详”,谓羣神五正失考于四时之政[12]。后来在《补正》[13]中采用李家浩先生释“无”。

刘信芳[14]:羊,读如“相羊”,连语也。《离骚》:“聊逍遥以相羊。”洪兴祖补注:“相羊,犹徘徊也。”帛书谓诸神“尧羊”,即《楚语》之“羣神频行”也。

李学勤[15]:“……群神五正,四兴尧(饶)祥,建恒怿民,五正乃明”,解释云:只有恢复“三恒”“四兴”,才能多见祥瑞,万民怿悦,达到“五正乃明”的境界。可见是将“尧”读为饶,训为多的。

综上,对此字的释读,大体上有“元”“失”“尧”“无(無)”之说,但各说于文义皆稍有不妥,适银雀山汉简《守法守令等十三篇》之《王法》篇911简有“挠央”一辞,两者似颇有关联。

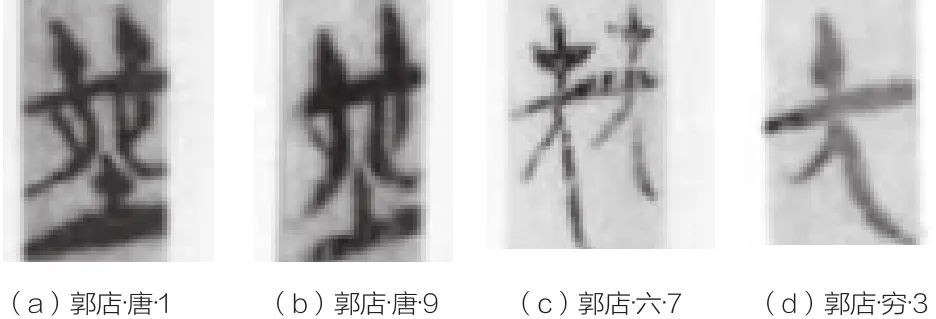

楚文字中的“尧”字多见,如图1所示。

图1 郭店楚简中“尧”各个字形

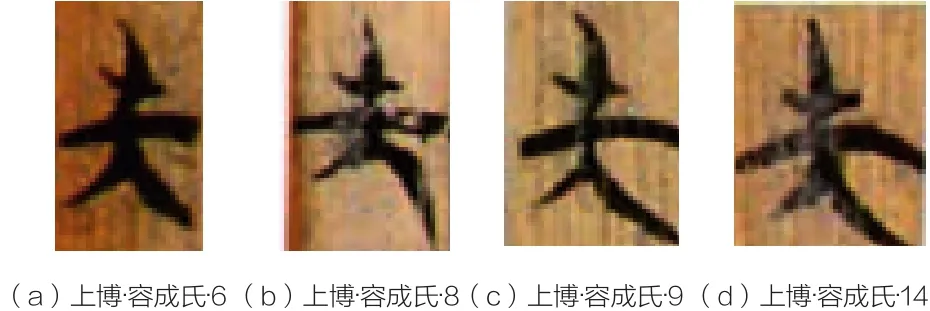

图2 上博.容成氏中“尧”各个字形

图2(b)形与其他形体的不同之处在于其“人”形末笔呈内倾,而其他形皆外倾,但从辞例上看,可以肯定它们是一个字。可见,这只是书手对同一字的不同写法。图2(b)形与“△”形几乎不可分别,从字形上可以推断“△”就是“尧”字。事实上,很多的学者也早将“△”形确读为“尧”,如李守奎《楚文字编》就将此字归到“尧”字头下。

那么,“尧羊”一词该如何解释呢?

我们先看竹简《王法篇》:

少而不事长,胃(谓)之□□;贱而不事贵,胃(谓)之不遂;贫而不事富,胃(谓)之困道;弱而不事强,胃(谓)之挠央(殃);小而不事大,胃(谓)之召(招)害;乳(乱)而不事治,胃(谓)之无时,不可不审也(909—911简)。

“挠央(殃)”一词,银雀山汉墓竹简整理者认为,挠,疑当读为“饶”,训为多[16];徐凌则认为“挠”同“绕”。绕,纠缠、缠绕。“挠央”义当指祸殃及身[17];陈伟武举《诗.王风.君子扬扬》:“右招我由房。”阜阳汉简“招”作“挠”及简本《孙子.行军》“字从尧从召双声符,认为挠通假为招,“招殃”与下文“召害”互文见义,指招致祸殃[18]。挠,泥母霄部字;招,章母霄部字,二字韵部相同,泥、章均系舌面音,故“挠”“招”二字可通假,且读为“招”直接明了,更尽文义,陈伟武说可信。

楚帛书“群神五正,四兴尧羊”,“挠”从尧得声,“尧”“挠”二字可相通。古羊声字与央声亦可相通,高亨《古字通假会典》:“《书.伊训》:‘降之百殃。’《墨子.非乐上》引汤之官刑曰:‘降之百 。’”[19]。《楚帛书.天象》:“天(地)作羕”,在上引李学勤《楚帛书.天象》一文中引《墨子.非乐上》云“殃”从“羊”,故“羕”与“殃”可通假。“四兴③“四”下一字,下半残,上半残划与“兴”字同,据上文为“兴”字,四兴,疑指四时代兴,《吕氏春秋.大乐》“四时代兴,或暑或寒,或短或长,或柔或刚”。此从李零:《长沙子弹库战国楚帛书研究》,中华书局出版,1985年,第60页。挠殃”,即指四时招致殃咎,运转失常。

2.2 秦汉竹简之“无”

现讨论“无”字形体的演变:“无”字甲骨、金文、到战国文字形体一脉相承,似未见形者,确切的“无”字始见于秦汉早期简帛文字。有关“无”字形体的演变,董珊[20]认为:“无”乃是抽取(子璋壶)字形中间部分而来,“无”形近“夫”“”(按,形分出来的另一个形体)形近“某”,“无”与“夫”“某”的字音也相近似,“无”字这种变形音化是文字发展变化规律的必然现象。赵平安[21]认为“无”是“夫”字假借改造字,并推断“夫”借来表示有无的 “无”,至少不会晚于战国末年。

在实际应用中,汉字的简化是大势所趋。在简化过程中,一些字在简化或改用笔画之后,会与其他的字变为同形字。裘锡圭举出,“鐘”与“鍾”字,简化字都是“钟”,但其实这两个字的用法有所不同。前者是钟鼓的“钟”,后者是“钟壶”的“钟”[22]217。形体抽取中间的部分,与“夫”“大”(大,夫系一字分化)字形差别很小,因这些字是常用字,混淆在所难免。

秦汉简帛中“無”“无”并见,但在银雀山汉简《守法守令》 篇中无“無”字,皆用“无”,此时的“无”(875)与“夫”(843)字区别明显,不再相混。裘锡圭指出:同形字多数并非同时并行。例如“姥”字,较古“姥”字意为“老妇”。《广韵》:“姥,老母,或作姆,女师也。”近代则是作为北方外祖母称呼的“姥”的专用字[22]212。当作为专有名词“姥姥”的“姥”出现的时候,人们一般已经不用从“老”“女”会意的“姥”字了[22]218。

3 结束语

以银雀山汉简为代表的秦汉简帛文字的中的“无”,是“無”的简化变形,恰与“夫”字形同,但在汉字的发展过程中逐渐区别开来。至于“无”字形成的时代,应同赵平安所说,至少不会晚于战国末年。而由于时代及地域的差别,楚系文字中的“尧”与汉简中的“无”则为异代同形字。