峨眉山种子植物的垂直分布研究

2018-10-08王清廖学圆刘守江王磊林叶彬

王清,廖学圆,刘守江,王磊,林叶彬

(西华师范大学国土资源学院,四川 南充 637000)

山地垂直自然带是自然地理学研究的重要内容。研究山地垂直自然带的组成、结构与分布规律对于认识、利用和保护山地环境具有重要的作用[1],其分布界线和物种构成的动态变化是对气候等环境因素的真实反映[2]。我国山地众多,因此对山地垂直自然带的研究受到地理学家和生态学家的重视,而青藏高原及周边地区更是近年来的研究热点[3]。山地植被的垂直分布规律受到区域内气候、地形及土壤基质等因素的制约,因此,植被沿海拔梯度的分布特点,在一定程度上能反映当地山地垂直自然带的特征。

二十世纪以来,欧洲、日本等国的植物学家在峨眉山开展了大量标本采集工作,对峨眉山植物分类进行了较多研究,国人首次对峨眉山进行植物学考察的是四川大学的方文培教授,从1927年开始,多次到峨眉山考察,他的研究工作为峨眉山植物区系研究奠定了基础。现代的大量国内外学者也对峨眉山植物进行了研究,出版了《峨眉山植物图志》《峨眉山植物》等著作,并建立了峨眉山生物资源试验站,为四川和中国植物资源研究做出了重要贡献。对于峨眉山植物垂直分布的研究,李旭光、黎昌谷等参考不同自然要素将峨眉山森林植被划分为常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林等四个自然垂直带[4-5]。庄平对峨眉山特有种子植物的特点进行了较为全面的研究,认为特有种子植物集中分布于海拔在1 000~1 700/2 000 m)的中低山区[6]。TANG C Q分析了峨眉山森林植被随海拔梯度变化与气候因素(温度、降水)和土壤因素(养分、酸碱度、C/N等)随海拔梯度的变化间的关系[7]。Ohsawa等基于大量数据分析了峨眉山常绿落叶阔叶混交林带,常绿、落叶、针叶林三林混交林带以及针叶林带三个自然植被垂直带的植物种类组成和群落结构[8]。

目前,对山地森林植被数量特征的研究多通过设置样方,分析生物多样性的变化特征,从而反映当地植物的垂直分布特点[9-11]。本文则首先沿样线进行整体调查,后依据自然环境特点划分峨眉山自然垂直带,搜集资料完善物种统计,分析种子植物垂直分布特征。以物种丰富度指标(即植物群落内所含物种总数)作为衡量植物的多样性垂直分布格局的指标[12-13],物种丰富度的分布格局通常有三种:随海拔上升明显下降的线性趋势[8],随海拔高度增加呈先上升后下降的单峰分布格局,随海拔高度上升无明显变化趋势。本文拟从植被垂直带内物种丰富度的角度进一步揭示峨眉山植被沿海拔梯度的变化特点和山地自然垂直带的分布规律。

1 研究区概况

峨眉山位于四川盆地向青藏高原东缘过渡地带 (103°10′30″~103°37′10″E,29°6′30″~29°43′42″N),地处群落交错区的特殊位置,具有长久的演化历史及类型丰富的山地特征,形成了当地植被类型丰富、自然垂直带明显、种子植物特有性较高的特点,为研究东亚亚热带季风气候区山地垂直带提供了良好条件。山前平原海拔551 m,逐渐上升至3 099 m,相对高差约2 600 m[14]。山体形成于约70Ma.BP,地质地貌类型多样,多陡坡和峡谷,主要由页岩、白云岩、玄武岩、砂岩组成。该区域夏季受东南季风影响,在山麓和山顶形成两种不同的气候条件,峨眉县和金顶年均温分别为17℃、3.5℃,平均气温直减率为0.54℃/100 m;年均降雨量分别为1 528 mm、1 756 mm,山顶每年多雾天数达322 d,相对湿度达85%,山脚则为95 d和81%。最大年均降雨量位于海拔2 300 m处,为2 300 mm[8]。土壤类型多样并形成明显垂直带,海拔由低到高依次分布紫色土和黄壤(500~1 800 m)、黄棕壤(1 800~2 200 m)、暗棕壤(2 200~2 600 m)、山地灰化土和草甸土(2 600~3 099 m)[14]。复杂的地理环境形成了该区域独具特色的植物分布特征。

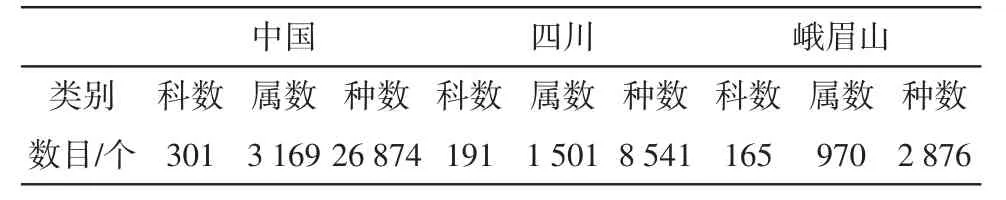

峨眉山植物资源丰富,受第四纪冰川期影响较小,且因其山脉和支流均呈南北走向,便于物种的纬向散布与迁移,成为第三纪落叶植物如珙桐(Davidia involucrata)、连香树(Cercidiphyllum japonicum)、领春木(Euptelea pleiosperma)等的避难所。气候周期无明显的干湿交替,全年多雾潮湿,该地区与我国东部(如庐山)和西部横断山区(如贡嘎山)等相比,缺失了典型的落叶阔叶林带[5],且常绿阔叶林的上界较同类型山地高,如壳斗科的分布上至海拔2 300 m左右[8]。表1展示了峨眉山植物在全国和四川省所占据的地位,其科数占四川省的86.38%、全国的54.81%,属数占四川省的64.62%、全国的30.60%,种数占四川省的33.67%、全国的10.70%。

表1 峨眉山种子植物组成

2 研究方法

通过资料分析,综合群落外貌特征、植物区系及结构差异,沿海拔高度由低到高依次划分了5个自然植被带:常绿阔叶林带(600 m以下)。该带受人为因素干扰大,因不同程度地扰动,形成不同类型的次生林,与植被自然分布条件相距甚远。以常绿阔叶林为主的针阔混交林带(600~1 099 m)。以樟科为优势,混有壳斗科、山矾科等种类。以落叶阔叶林为主的针阔混交林带(1 100~1 899 m),以壳斗科为优势种类。以针叶林为主的针阔混交林带(1 900~2 799 m),以冷杉为优势树种。亚高山草甸、灌丛带(2 800 m以上)。灌丛广泛分布于冷杉林迹地,是在冷杉被破坏后上发育起来的,灌丛主要由箭竹构成[4-5,15-16]。在自然垂直带划分的基础上,沿报国寺—黄湾—五显岗—洪椿坪—九老洞—洗象池—雷洞坪—接引殿—太子坪—金顶一线及周围一定范围进行物种调查,记录了调查范围内的植物种类并进行了标本采集。后结合已有标本,参考《峨眉山植物志》对峨眉山植物科、属、种及特有种进行了统计,并借助《中国植物志》《中国植物图像库》等在线资源扩展补充,对物种的属性如植物生活型等信息进行了完善,并对植被带内物种组成的特征进行统计分析,如不同植被带科、属、种及特有种的数量,同一植被带内不同生活型植物的数量及占比。

3 结果与分析

3.1 峨眉山种子植物优势科统计

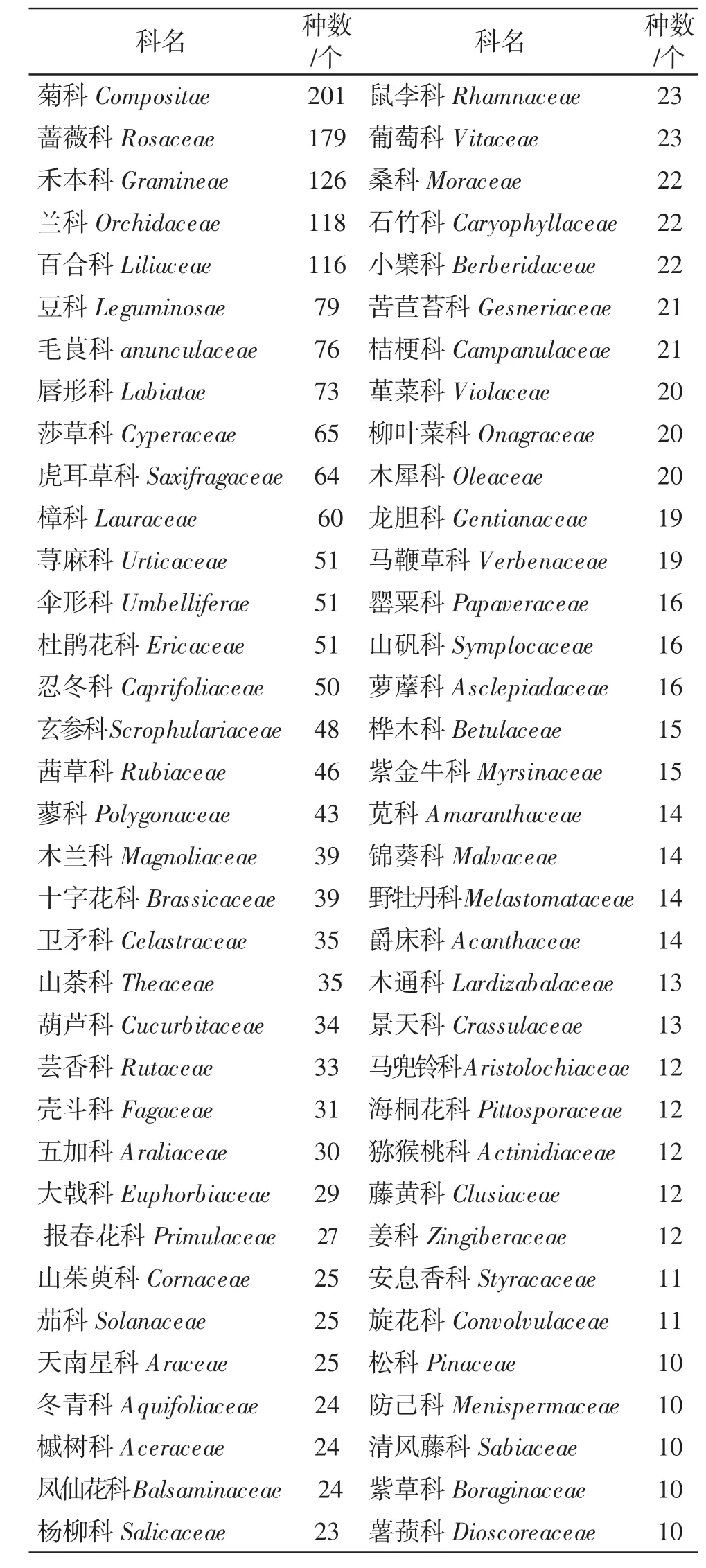

本次统计的种子植物共165科、970属、2 876种,其中特有种子植物37科、69属、93种[14-15,17-18]。表2统计了种子植物种数大于10种的科共计70科。

统计结果表明,峨眉山种子植物各科内所含种的情况差异很大,分布极不平衡,少数科含有较多种。在全部的165科中,含种数大于200的仅菊科1科,201种,占本地总种数的6.99%;含100种以上的科共5个,共计740种,占本地区总数的25.73%;含50种以上的科共15个,共计1 360种,占本地总数的47.29%;含20种以上的科共45个,共计2 213种,占本地区总种数的76.95%;含10种以上的科共70个,共计2 453种,占本地区总种数的88.42%。含10种以下的科共有95个,占本地总科数的57.58%,但种数只占到了当地总种数的11.58%。

3.2 物种分布

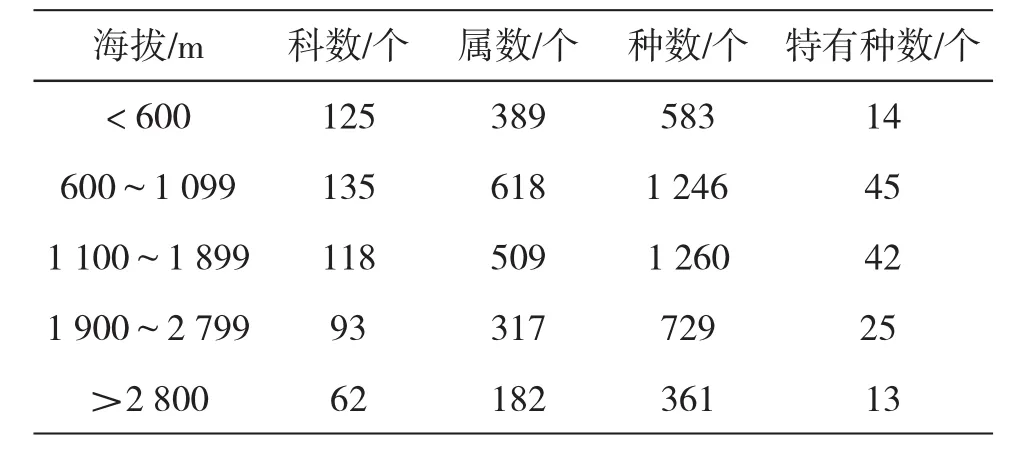

同一物种可能只分布于一个垂直带,即单带种,也可能在不同植被带广泛分布,称为多带种[19]。表3统计了科、属、种以及特有种随垂直带海拔高度的数目变化情况,并按森林植被带类型分析其物种组成的数量特征:

(1)常绿阔叶林带(600 m以下):该带种子植物科数达125科,占峨眉山种子植物全部科数的75.76%;属数389,占总数的40.10%;种数583,占总数的20.27%;特有种数14,占总数的15.05%。

(2)以常绿阔叶林为主的针阔混交林带(600~1 099 m):本带具有最多的物种数科、属及特有种数。科数135科,占峨眉山种子植物全部科数的81.82%;属数618,占总数的63.71%;种数1 246,占总数的43.32%;特有种数45,占总数的48.39%。

(3)以落叶阔叶林为主的针阔混交林带(1 100~1 899 m):本带种子植物种数位居第一。科数118科,占峨眉山种子植物全部科数的71.52%;属数509,占总数的52.47%;种数1 260,占总数的43.81%;特有种数42,占总数的45.16%。

表2 峨眉山种子植物优势科统计

表3 不同垂直带科、属、种、特有种组成

(4)以针叶林为主的针阔混交林带(1 900~2 799 m):本带种子植物科数93科,占峨眉山种子植物全部科数的56.36%;属数317,占总数的32.68%;种数729,占总数的25.35%;特有种数25,占总数的26.88%。

(5)亚高山草甸、灌丛带(2 800 m以上):本带具有最少的物种数分布。种子植物科数62科,占峨眉山种子植物全部科数的37.58%;属数182,占总数的18.76%;种数361,占总数的12.55%;特有种数13,占总数的13.98%。

多种因素共同决定自然垂直带的分布特点,气温、降水和地形等是直接影响因素[19]。气温随海拔高度增加而降低,植物生长在低海拔处受水分因素限制,而在高海拔处受温度限制。研究表明,峨眉山降水沿海拔呈梯度变化,在海拔低于1 200 m和1 200~2 300 m区域内,降水沿海拔升高呈增加趋势,变化率分别为49.6 mm/100 m和36.5 mm/100 m;从海拔约2 300 m处开始,降水随海拔梯度增加而减少,变化率为58.7 mm/100 m,最大降水出现在约海拔2 300 m处[20]。TANG C Q在对峨眉山自然垂直带的研究中得出其最多的物种数及最大的多样性指数均出现在海拔约2 100 m处的结论[7],而本文研究最多物种数出现在海拔1 100~1 899 m范围内,两者结论具有一定差距,但可以相互佐证。第四纪冰川期作用下,山体在约710~1 020 m处形成陡坡和峡谷的地形组合,增加了山体局部的生境异质性,使得600~1 099 m区域物种丰富度大于其他区域成为可能。

3.3 以上属数统计

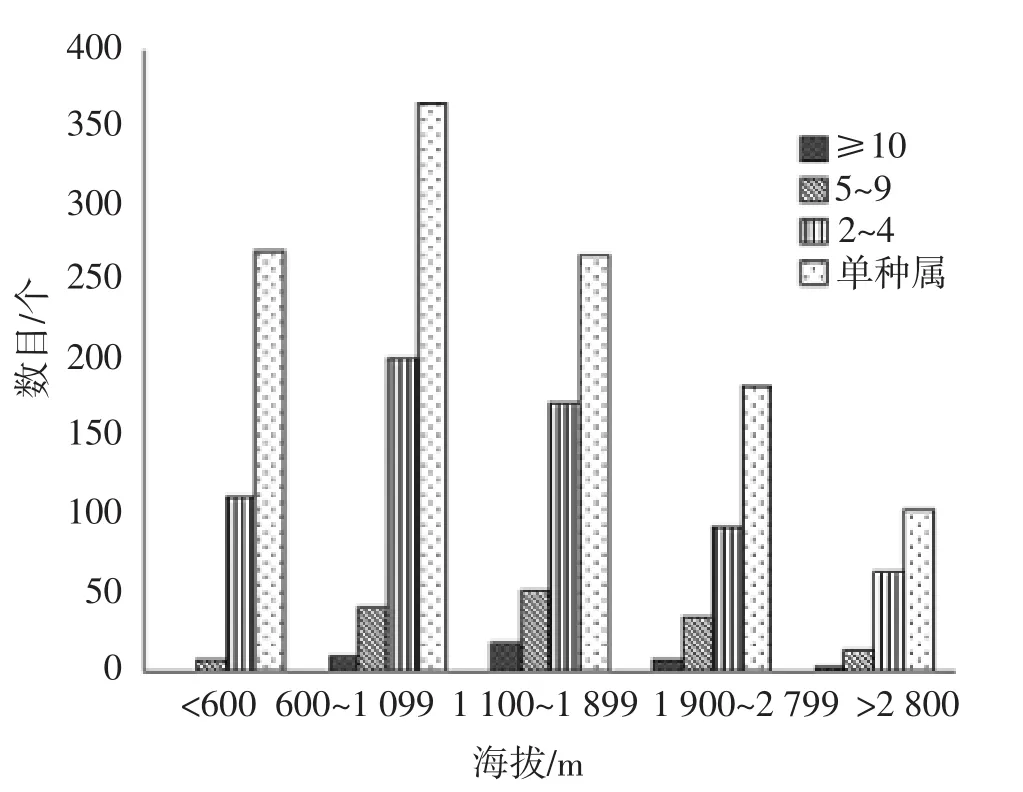

统计各植被带内属数组成,将其按所含种的数目多少划分为:含种数大于10(含10)种的属、含种数5~9种的属、含种数2~4种的属和单种属四个部分,统计结果如图1所示。

结果显示,单种属成分优势明显,在各植被带内占比最大;含种数不同的属均随海拔高度增加呈先增大后减小的单峰变化趋势,其中含种数在2~4种的属和单种属在600~1 100 m达到最大,与总属数随海拔的分布特征相同,分别为202种和366种;而含种数在5~9种和大于10种的属在1 100~1 899达到最大,分别为41种和9种。

3.4 物种组成

图1 峨眉山不同垂直带属数组成

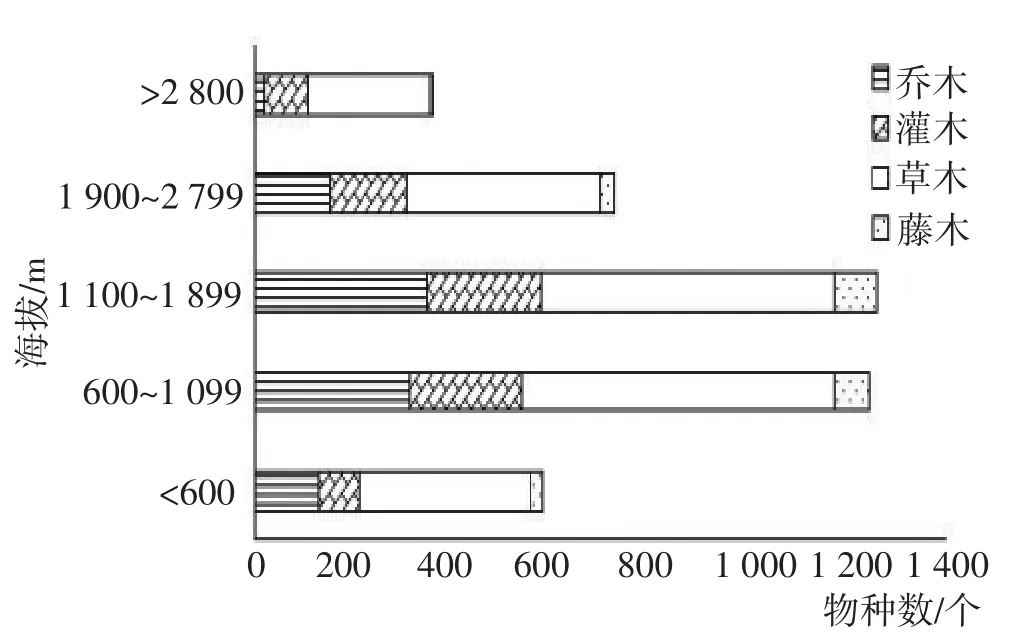

图2 峨眉山不同垂直带生活型组成

为了描述植被带内部物种组成的结构特征,图2统计了乔木、灌木、草本及藤本植物在不同植被带内的数量和所占比例。各垂直带均由草本的物种数占有相应垂直带内最大的百分比,垂直带由下至上依次为 60.0%、50.7%、47.7%、53.8%、69.0%;亚高山草甸、灌丛带(2 800 m以上)和针叶林(1 900~2 799 m)灌木物种数在相应带内位居第二,分别占该带内种子植物物种总数的24.4%、21.7%;其余植被带内均是乔木,位居第二,乔木物种数占各带总数的百分比随海拔高度由下至上依次为22.0%、25.1%、27.9%,而亚高山草甸、灌丛带(2 800 m以上)乔木物种数仅占该带物种总数的5.0%。

乔木和藤本植物在以落叶阔叶林为主的针阔混交林带(1 100~1 899 m)达到最大值,分别为27.9%和6.9%。各带中灌木的数目所占百分比随海拔高度增加逐渐增加,并于亚高山草甸、灌丛带(2 800 m以上)达到最大,为24.4%。草本植物则出现不规律变化,低山、丘陵常绿阔叶林带(600 m以下)草本植物占比较高,达到60.0%;在以常绿阔叶林为主的针阔混交林带(600~1 099 m)小于低海拔地区,后随海拔升高先减少后增加,在海拔1 100~1 899 m占比最低,为47.7%。

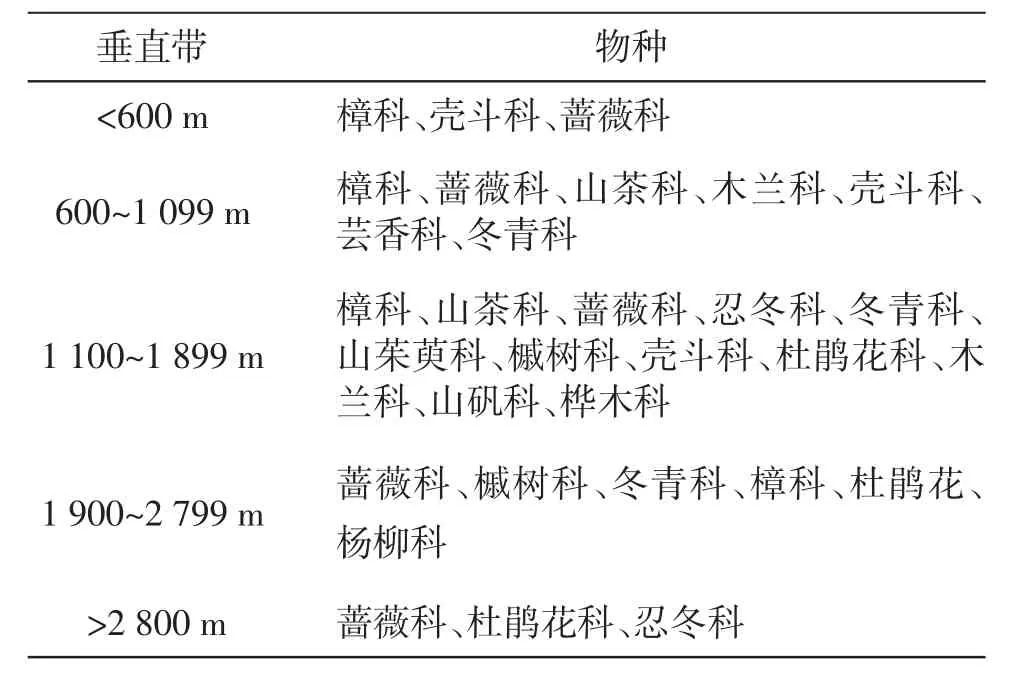

乔木和藤本植物的垂直分布特点与物种丰富度相同,均在1 100~1 899 m范围内达到最大。草本则相反,在该区域内最小。其原因在于,该区域适宜的水热条件为植物生长提供了良好的生长基础,且该区域范围内地形陡峭,人为活动较其他区域少,木本植物较少遭受破坏。乔木层发育造成林下光照减少,草本层植物数目较其他区域减少。在低海拔地区樟科、壳斗科、蔷薇科、山茶科、木兰科、芸香科、忍冬科、冬青科、山茱萸科、槭树科、杜鹃花科、山矾科、桦木科、杨柳科有较多的物种数目。高海拔地区温度低、雾日多、光照少,乔木物种数目减少,灌木和草本物种数目明显增加,蔷薇科、杜鹃花科、忍冬科等植物成为优势种。表4统计了不同垂直带内的优势科的组成,在2 800 m以下的植被带优势科选取物种数大于10的乔木为代表,2 800 m以上选取含物种数大于10的灌木为代表。

表4 峨眉山不同垂直带优势物种组成

4 结论与讨论

峨眉山种子植物中所含物种数目超过10种的共70个科。含种数超过200种的科数1科,种数在100~199的共 4科,在 50~99种的共 13科,在 30~49种的共11科,在20~29种的共19科。其物种数目随海拔上升而呈现先增加后减少的单峰变化趋势,在海拔1 100~1 899 m以落叶阔叶林为主的针阔混交林中有最多种数目,为1 260;海拔为600~1099 m的以常绿阔叶林为主的针阔混交林有最多的科数和属数,分别为 135、618。

峨眉山特有种子植物种数随海拔升高亦呈单峰分布,在600~1 099 m梯度带内分布最多,共计45种;在海拔高度1 100~1 899 m以落叶阔叶林为主的针阔混交林中数量其次,共计42种。庄平通过对峨眉山特有种子植物的研究发现,特有种子植物集中分布于海拔高度为1 000~1 700/2 000 m)的中低山区,与此文结论存在重叠区域[6]。各垂直带内含不同种的属数的分布随海拔升高呈先增加后减少的单峰分布格局。

各植被带内各生活型物种数占该植被带物种总数比例的分布特征为:乔木和藤本植物均随海拔升高呈先增加后减少的单峰分布格局,在以落叶阔叶林为主的针阔混交林带达到最大,其占比分别为27.9%和6.9%。各带中灌木的数目所占百分比随海拔高度增加逐渐增加,并于亚高山草甸、灌丛带达到最大,为24.4%。草本植物则呈现出随海拔升高先减少后增加的变化趋势,低山、丘陵常绿阔叶林带(600 m以下)草本植物占比较高达到60.0%,在1 100~1899 m段占比最小。且各植被带优势科随海拔梯度变化而发生变化,优势科中蔷薇科分布最为广泛,占据5个植被带;其次为樟科,占据4个植被带;壳斗科占据3个植被带。

最大物种丰富度出现在1100~1899 m范围,这与TANG C Q等的最大生物多样性出现于2 100 m左右的结论有些差异,究其原因可能归结于以下两点:一是研究的尺度不同。TANG C Q通过设置样方的方法从样地尺度着手,通过计算以反映整体特征;本文则以群落外貌特点、物种组成及结构特征等划分自然垂直带,以自然植被带作为物种统计的基本单元。各植被带区划时海拔高度区间、面积的差异性,反映在结果上出现误差。二是植物的多样性包括植物的丰富度与植物分布的均匀度两个部分,本文仅考虑物种数目作为衡量植被自然垂直带内的物种变化,使得两者存在约200 m的垂直高度差异。

在600 m以下的低海拔地区,草本植物物种数占该植被带总物种数比例为60.0%,仅次于山顶带,禾本科所含物种数增加到了52种。这与人类活动关系密切,原生林破坏、次生林营造及经济作物种植等因素改变了自然带原始物种组成,造成自然植被带物种组成数目的不规律变化。

峨眉山坐落于热带植物类群与温带植物类群的群落交错区域,特殊的地理位置增加了它的物种丰富度。对峨眉山自然植被垂直带的研究较多集中于如植被与其他环境要素如气候、土壤等的相互作用,沿海拔梯度的物种组成以及生物多样性分布等,而峨眉山植物的形成演化机制及微地形因素对特殊植物分布区域的影响研究有待进一步加深。