新媒体时代提升博物馆公共文化服务水平研究

2018-09-27李姣

□李姣

进入21世纪,我国的文化和经济都得到快速发展,显著提高了博物馆数量,截止2016年年底,全国已有4873家登记注册的博物馆[1],相关的配套设施也不断完善,博物馆的工作重点逐渐放到提升公共文化服务水平方面,我国的博物馆渐渐进入服务时代。在服务时代,博物馆工作中公共文化服务的作用和地位愈发重要,博物馆依据服务流程建立博物馆的业务流程,依据服务目标对博物馆的资源进行统筹安排,将服务目标和服务质量作为工作导向,其公共文化服务呈现科学化、系统化、全球化的特点。2015年7月4日,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,促进了互联网与各行业的融合。博物馆应在公共文化服务中应用互联网技术,促进博物馆事业发展。新时代博物馆的迅速发展对公共文化服务提出了新要求,创新博物馆的公共文化服务方式、提高博物馆的公共文化服务水平成为博物馆界思考的新问题。新媒体的形式多样,比如网络媒体、数字电视、手机媒体等,本文主要介绍微信和微博对提升博物馆公共文化服务水平的影响。

一、利用新媒体提高博物馆公共文化服务水平的意义

博物馆是社会不断发展的产物,1989年第16届国际博物馆协会大会定义“博物馆是为社会及其发展服务的非营利的永久机构,并向大众开放”[2]。2008年,我国博物馆开始实行免费开放,截止2016年年底,免费开放博物馆4246家,接待观众逾每年9亿人次[3]。我国博物馆发展出现迅猛态势,博物馆服务于社会公众已经是其社教功能的主要内容。在如今的数字化时代,博物馆和公众间的沟通出现了信息化的新形式,微信、微博等高效、快捷的互联网平台被大众广泛认可和使用。这些新媒体的的应用对博物馆提升公共文化服务水平既是机遇也是挑战,利用新媒体提高博物馆公共文化服务水平具有重要意义。

为了让文物活起来,有效提升博物馆的公共文化服务水平,中央电视台出品了《国家宝藏》这一节目,每期节目介绍三件博物馆的重要文物。《国家宝藏》的每件文物由明星、专家、基层工作者等讲述文物的前世今生,内容丰满,受到很多人的关注。同时在《国家宝藏》节目中,观众可以通过“摇一摇”的方式参与互动,或者是在微博中关注“CCTV国家宝藏”的官方微博发表评论,参与“我最喜爱的国宝”投票,了解《国家宝藏》的最新进展。《国家宝藏》的播出引发社会对文物的一股关注热潮,大大扩大了博物馆在社会中的影响力,也让更多人了解了文物背后的故事,比如千里江山图、越王勾践剑、云梦睡虎地秦简等等。

二、新媒体对提升博物馆公共文化服务的良性影响

1.新媒体打破时空局限,拓展服务受众

在迅速发展的网络时代,公众阅读空间与时间都出现碎片化。新媒体中的微信、微博等具有短小精悍的特征,符合大众的新型阅读习惯。另外,新媒体也使公共文化服务的信息得到有效扩展,通过在朋友圈分享、微博@、转发公众号文章等等功能,利用网络式的人际关系实现传播的裂变,能够有效拓展博物馆公共文化服务的受众,使更多的人了解博物馆的服务信息。只要具备互联网,人们随时随地能够虚拟参观博物馆。同时,人们在参观后,能利用微信、微博的分享功能,让自己的好友了解该博物馆。在结束展览后,观众也能随时参观和回味参观的体验,从而使展览影响力得到有效延续。新媒体能够打破时空局限,将博物馆公共文化服务的价值最大化发挥。

2.新媒体能够实现公众和公众、博物馆和公众的实时互动

以往的信息传播都是单向的,而新媒体改变了信息传播途径,将其发展成交叉互动、双向互动、单向流动的整合、混合模式。移动终端可以作为发送方,也可以作为接收方,每一个人都是信息接受者,同时也是管理者和传播者。利用新媒体,博物馆能发送活动资讯和各类展览,用户能够随时收到和查看,并在微信平台报名来参加活动。利用新媒体,博物馆也能加强和公众之间的交流和互动,直接、迅速地掌握公众对博物馆服务的一些建议和意见,从而积极做出改善,为公众提供更好的公共文化服务。同时,在互动中博物馆可以了解观众在参观博物馆后的一些感受,从而对博物馆活动和展览做及时调整,完善和提升公共文化服务的水平。利用新媒体,网友对博物馆能够有更强的参与感,从而更加积极地传播博物馆的有关信息,实现信息传播的良性循环。

3.新媒体能够缩短博物馆和公众之间的距离

一直以来,博物馆在大众心目中的形象都是严肃、沉闷,而新媒体生动性特征,能改变大众对博物馆的印象,从而使公众更加愿意接近博物馆。借助于信息技术,新媒体的信息传播手段不再局限于文字,而是将VR、H5、动画、视频、音频、图片和文字等多媒体形式融合到一起,实现多角度全方位的展示。在使用语言上,尽可能简单、重点突出,尽可能减少专业术语的使用,不堆砌形容词。同时,关注网络热点,用好网络语言,用有趣而生动的形式和文字拉近大众与博物馆之间的距离。公众不再将博物馆当做高不可攀的文化所有人,将它作为一个平易近人、风趣幽默的文化讲述人。新媒体传递了亲切、积极的信号,塑造了生动鲜活的博物馆公众形象。

三、利用新媒体提升博物馆公共文化服务水平

1.采用新媒体技术拓展博物馆导览服务模式

当前时期,智能终端等技术不断普及,数字导览方式更加精彩和丰富。为此,各个博物馆也要积极设置导览服务。导览服务功能主要以微信公众号、微博为载体。让公众可以从微信公众号和微博上了解到博物馆开放时间、导览地图、参观指南、活动讲座、展讯、票务政策等等信息,或者设置二维码,让公众通过扫描二维码听取讲解,从而对文物的背景知识有更加深入的了解,实现“自助式”的游览模式。如今最受到关注的互联网技术就是VR技术,普遍认为2016年是VR技术发展的元年[3]。当下,VR技术逐渐成熟,博物馆也在不断推进探索建立在线虚拟博物馆。在博物馆导览服务中应用VR技术,观众就能够在家里“游览”博物馆。互联网技术不断发展,博物馆公共文化服务也将获得更大的辐射力。

2.通过多种新媒体形式延伸博物馆教育功能

为了提高博物馆公共文化服务水平,让更多青少年有机会深入了解文化,体验我国博大精深的传统文化,博物馆可以积极组织开展一些博物馆夏令营和文化活动等。开展文化活动时,新媒体平台在发布信息、网络征集和评选、公布结果、网络展示等等流程中,有较大的推动作用。同时,有关博物馆教育的课程、展讯、文物等也逐渐数字化,吸引更多青少年和观众。在博物馆之后的活动中,可以和青少年的求知欲、迅速发展的独立意识等特点相结合,在文化活动设置中要增强知识竞赛、互动问答、微博投票、专题讨论等互动项目的开展力度,让青少年能够有效参与其中,更加贴近博物馆,从而受到博物馆文化的良好熏陶。在活动开展中,也可以加强直播形式的应用,增加实时互动,利用现场播报让青少年变成活动主角,从而让更多青少年了解博物馆,在不知不觉中受到博物馆的文化教育。

3.利用新媒体参与性提高公共文化服务效果

博物馆在为社会提供公共服务时,其必然要求就是要让文化遗产鲜活起来。通过加强宣传和开展公共文化活动,提高人们保护文物的意识[4]。在发动、宣传、开展和组织公共文化活动时,有效融合新媒体,从而提高公共文化活动的开展效果。比如在2017年春节时期,南京的城墙博物馆组织了“南京城墙春联文创,十二城门红包拜年”的活动[5],对南京城墙的申遗起到较大的推动作用,有效弘扬了春联文化和城墙文化。其活动形式是,在腊月二十九到正月初十这段时间里,十二座城门主题海报内隐藏了红包口令,一天两次通过南京城墙的官方微博发布隐藏的红包口令,网友只要将红包口令输入支付宝,就能获取拜年红包。或者线下的游客也可到南京城墙各个登城口,扫描张贴的支付宝AR标志来抢红包,如果把和南京城墙的合影传到南京城墙的微信公众号中,还能获得一份新春礼品。在这一活动中,人们积极用微信传播信息,使传播效果得到扩大。南京城墙开展这个活动,有效利用了微信和微博传播的一对一模式,和裂变化传播效应,加上支付宝扫码抢红包的功能,充分体现了互联网+技术的强大融合力,广大网友都积极参与到这场活动中。在微博平台,#喜气盈门#这一话题的阅读量在几天时间里达到了二十万,在微信公众号中的推送在几分钟之内就有上千的阅读量,朋友圈中纷纷转发城门的春联海报。南京的城墙博物馆利用这种线下和线上互动体验的传播方式,受到大众的普遍关注,南京城墙这一古老文化遗产进入大众视野,成为新时尚热点。

4.利用新媒体渠道创新文创产品营销方式

开发文创产品是博物馆公共文化服务功能的有效延伸,比如对文物进行介绍的日历,从文物中化形的玩偶等等。为此,博物馆要积极开拓文创产品的推广和销售渠道,一方面是在展会平台进行推荐和实体店的销售,另一方面也要通过新媒体实施有效的宣传与销售,从而以文创产品为载体让人们了解更多的传统文化[6]。比如在微博营销中,营销文创产品一方面可利用借势营销、互动营销和软文营销等方式对文创产品进行宣传和推广,另外也可以利用微博开发的链接功能,和线上的销售平台直接产生链接,网友只要点击链接就能够在线浏览,并购买文创产品[7]。在研发和销售文创产品中,微信营销也有较为重要的作用。在2016年微信开放公测了小程序,小程序不用下载安装就可以使用,只要扫描其二维码界面就能进入应用界面,这种方式迅速、简单,从而增加了大量用户。因此,博物馆可以加大开发微信小程序的力度,有效利用微信小程序来销售文创产品,网友只要扫描二微码就可能进入到小程序中挑选和购买自己喜欢的文创产品。同时,可以利用微信的支付功能直接支付,有效节省了文创产品的经营成本和人力成本,并且扩展速度快,有助于文创产品的推广和销售。

5.利用新媒体提升博物馆公共文化服务水平的实例

(1)微信公众号

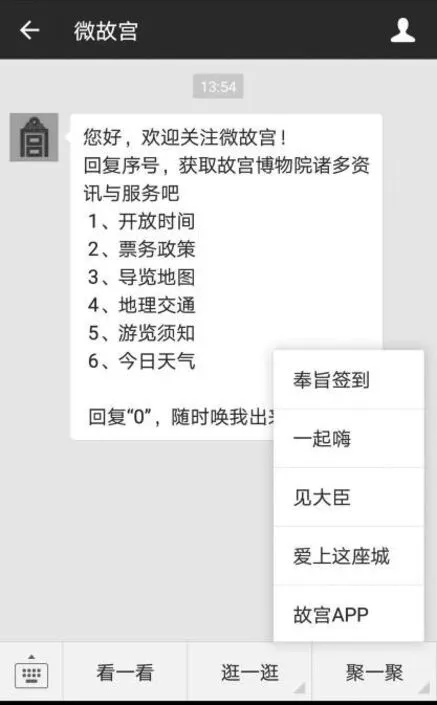

图一 “微故宫”界面

图二 “看一看”子栏目

图三 “逛一逛”子栏目

2012年腾讯公司推出了微信公众号之后,博物馆开始陆陆续续申请和开通了微信公众号。将手机上的微信应用打开,在搜索栏输入关键词“博物馆”,就能搜索到不少博物馆微信公众号。博物馆微信公众号的设计充分结合了其特色,比如故宫博物院的微信公众号名称是“微故宫”,受到大众好评。在“微故宫”的界面设置中,主要分为三个栏目:看一看、逛一逛、聚一聚,其中“聚一聚”这个栏目又分为奉旨签到、一起嗨、见大臣、爱上这座城、故宫APP等子栏目,其符合故宫特色的趣味性语言风格,使用户和故宫博物院的距离大大拉近。如图一所示是“微故宫”微信公众号的界面。在“看一看”这个子栏目中,提供故宫的有关资讯、展览信息和活动讲座,如图二所示。在“逛一逛”这个子栏目中,包括了参观服务、故宫全景、故宫展览、故宫藏品等子栏目,其中故宫展览中标注了一些各类展品的展览时间和具体位置如图三所示,方便人们能够观看自己感兴趣的文物。比如《国家宝藏》中提到《千里江山图》就在展览之列,感兴趣的人就可以去实地感受《千里江山图》的魅力。

博物馆还可以利用微信公众号的文章推送功能,推送有关展品介绍、博物院活动、文化普及教育的文章,进行文化普及,传播传统文化。比如上海自然博物馆以“二十四节气”为主题,从2015年7月开始推送有关节气的科普短文,第一篇是《自博馆和“大暑三候”的那些小事儿》介绍“大暑”节气,和实际节气刚好对应,有效结合了社会热点和人们所关心的内容。一直到2017年4月17日有关“二十四节气”的科普文章总共有二十五篇,其阅读量达到了131522次,获赞数为526个[8]。

(2)微博

微博如今已经成为信息传播的一大平台,博物馆为了提高影响力也纷纷注册和开通了官方微博。故宫博物院与中国国家博物馆在较早时期就加入到了微博这一新媒体领域中。如今故宫博物院的粉丝数已经519万,国家博物馆的粉丝数是306万,有着极强的渗透力和影响力。博物馆官方微博发布的内容主要包括:a.资讯类,介绍本馆或者是其他博物馆的科研信息、宣传教育活动、介绍博物馆的藏品、展览信息等等。b.人文知识,比如博物馆界的著名人物,博物馆当地的乡土知识、风土人情等等。c.互动内容,比如投票调研、咨询、留言等等功能,还有各个官方微博、粉丝之间的互动。微博内容的呈现形式基本上有四种:a.纯文字;b.图文并茂;c.视频;d.音乐。在这几种形式中,图文并茂形式的信息比较多,比如故宫博物院的官方微博发布一些故宫博物馆的美景图,受到粉丝们的喜爱,一些粉丝将故宫博物馆的高清图片作为自己的手机壁纸,极大地扩展了博物馆的文化教育价值。

四、结 语

在互联网时代,博物馆的社会角色和核心价值都出现了一些新的变化。博物馆已经慢慢将文物藏品作为工作中心转变为将服务于社会、服务于大众作为工作中心。新媒体应用是博物馆转变传统服务模式的一种进步,通过应用各种新媒体有效提升了博物馆的公共文化服务水平,有效提高了博物馆的影响力。博物馆利用新媒体还处于起步阶段,新媒体具有传统媒体无法比拟的优势,如何更有效地利用新媒体依然任重而道远。

[1][3]中共国家文物局党组.砥砺奋进 辉煌五年——党的十八大以来符合国情的文物保护利用之路新成就.国家文物局网站,2017-10-17. http://www.sach.gov.cn/art/2017/10/17/art_722_144279.html

[2]王宏钧《中国博物馆学基础》上海:上海古籍出版社。

[4]秦晓丹《浅谈新媒体时代图书馆在公共科学素养提高以及公共文化服务体系中的作用》,《时代报告:学术版》2015年第3期,41~42页。

[5]高慧军、王宇《新媒体公共文化服务合作供给的博弈策略及保障机制》,《南京师大学报(社会科学版)》2015年第 5期,51~59页。

[6]霍瑞娟《公共文化服务体系构建中的数字图书馆新媒体服务平台应用与创新》,《图书馆理论与实践》2016年第 6期,91~93页。

[7]李姣《“互联网+”背景下博物馆文创产品营销创新策略》,《文物世界》2017年第 3期,64~67页。

[8]高洁、于蓬泽、饶琳莉等《科普教育基地开展优秀传统文化教育的探索——以上海自然博物馆“二十四节气”教育为例》,《华东科技》2017年第6期。