民国学者的七绝体式批评及其方法论意义

——以冯振、胡小石为中心*

2018-09-20李江峰

李江峰

( 山东师范大学 文学院,山东 济南,250014 )

作为“抒情诗的最好形式”*郑临川述《闻一多先生说唐诗》记:“所谓抒情诗,不只是说言情之作而已,我以为正确的含义应该是诗中之诗,……而绝句又是抒情诗的最好形式。”(闻一多:《唐诗杂论》,附录二,北京:中华书局,2009年,第277页),绝句自产生以来即备受创作、赏读与研究者青睐,这一情形在民国时期亦不曾有太大改变。研究方面,据不完全统计,自20世纪20年代至40年代末,专门探讨五、七绝相关问题的期刊论文便有25篇*此处数据依据《中国史学论文索引》第一编(北京:科学出版社1957年版)和《中国史学论文索引》第二编(北京:中华书局,1979年版)所列篇目进行统计并阅读原文拣择,特此证明。;专门的研究著作也有3种:洪为法《绝句论》、冯振《七言绝句作法举隅》(下称《举隅》)和作为讲义的胡小石《唐人七绝诗论》(下称《诗论》)。就五、七言两种诗体言,“五言绝,尚真切,质多胜文;七言绝,尚高华,文多胜质”*胡应麟:《诗薮》内编卷六,上海:上海古籍出版社,1979年,第111页。,“七绝言情,出韵较五绝为易。盖每句多两字,则转折不迫促也”*施补华:《岘傭说诗》,王夫之等:《清诗话》,北京:中华书局,1963年,第996页。,故七言绝句在后世的发展风格更为多样,更受恩宠,研究成果也较五绝多而集中。*就笔者所见民国时期的25篇期刊论文中,关于七言绝句的专论即有11篇,占比近45%;其余论文则泛论五七言绝句,五绝之专论则付阙如;专门的绝句研究著作3种,七绝研究著作即居其二。民国时期的七绝研究成果中,起源和体式的探讨是两个重心;而体式的探讨,则以冯振和胡小石成就最著且最具特色。笔者拟对这两种著作的内容特征、理论渊源、价值启示略作阐发,以就教于方家。

一、内容及特征

冯振的《举隅》一书,本是为上海大夏大学所开“各体诗选”课准备的课程讲稿,于1931年初成规模,1935年为无锡国学专修学校再次讲授时略有增补,1936年于世界书局出版,1946年重印。在初版和重印之间的9年中,作者曾继续增补修订,本拟1946年以修订本形式再版,但迫于时势,未能达成愿望。[注]《七言绝句作法举隅》的成书过程,冯振在1931年秋书稿初成的《自叙》、1935年秋补充修订后的《自识》和1946年的《再版七言绝句作法举隅自叙》中记述十分清楚,读者可自行参阅。1986年,齐鲁书社将《举隅》的最终修订本和《七言律髓》《诗词杂话》合订为《诗词作法举隅》出版。

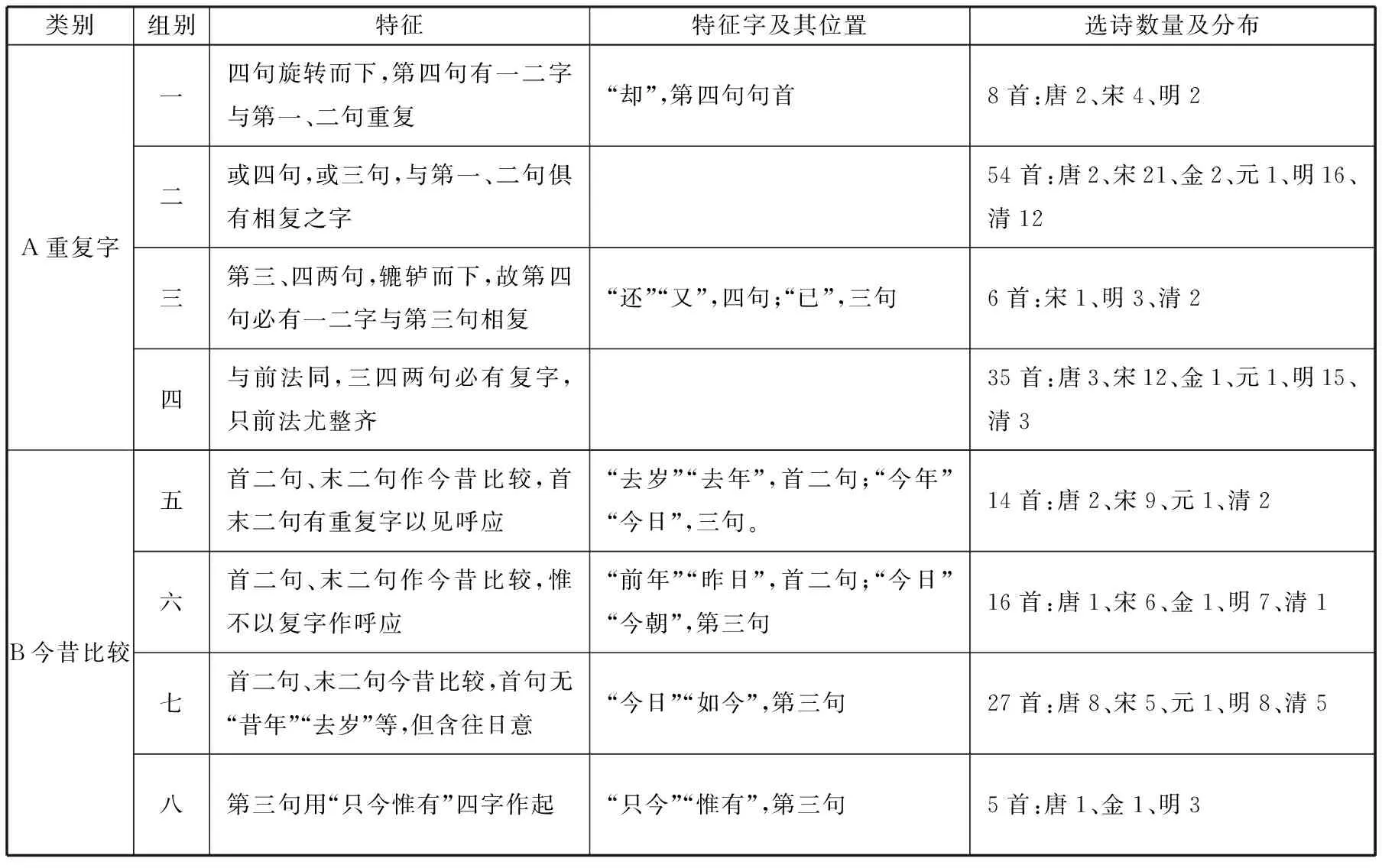

从传统类别上说,冯振《举隅》属于以选本形式出现的格法类诗学蒙书,是诗格在宋代之后的一种典范形态。[注]张伯伟的《全唐五代诗格汇考·诗格论》论及宋以后诗格的著述方式时即分为“以选诗形式出现”和“以诗话形式出现”两种予以论述(南京:凤凰出版社,2002年,第38页)。其基本内容,是将所选唐代至明清1260余首绝句(后增补至1300余首)[注]彭鹤濂《诗词作法举隅跋》中言初版为1322首,后增补117首(参见冯振:《诗词作法举隅》,北京:中央文献出版社,2005年,第395页);笔者以1936年世界书局本核之,初版共得1264首;以齐鲁书社增订本核之,相比初版增补123首,共1387首,与彭先生所计数字有出入。类聚为数额不等的56组,并于每组诗后简要概括本类诗作的共同特征。56组诗,实际上是根据诗作结构的不同特征划分的不同结构类型。因为该书诗法指导与诗选兼具的性质,这56种结构类型实际上就成为56种不同的创作模式,所选之诗正好成为学诗者临习揣摩的对象。这也正是该书的著作目标。[注]在1946年的《再版七言绝句作法举隅自叙》中,作者明确指出,该书是“以归纳之方法,阐七绝之结构”,而选诗也不仅仅具有举例的性质:“增者,于未举之例,如有发现,尽量添入,但期法密,不厌求备。改者,于已举诸例,虽广集众作,如所得过多,亦稍加别择。使在举例之中,兼寓选诗之意。”(冯振:《诗词作法举隅》,北京:中央文献出版社,2005年,第14页。又,本文所引《七言绝句作法举隅》原文悉出此书,标点皆一仍其旧,下文不再重复出注,特此说明。)从本质上说,诗歌的结构形式是由诗意的流转决定的;而作者在诗中表达的情思意绪外现于语言,则表现为不同的语言组合形式。这其中,运用一些对诗意组织有重要作用的关键字词就成为这些不同语言组合形式的标志性特征,是标示该种诗歌结构的“特征字”。《举隅》的结构类型划分,正以诗中所用特征字及其在诗中的位置为分类标准,正如王德明所说:“大体而言,主要是从关键字词的重复和运用,关键字词在诗中、句中的位置,句式的设置与关键字词的运用相结合,关键字词的使用、所处的位置与句意的结合,关键字词之间的互相呼应等几个方面来分析。”[注]王德明:《抉剔入微,学者津梁——冯振先生的中国古代文学研究》,《文学遗产》2009年第5期。至于各类之间的顺序排列,还是以特征字为主线,根据其不同类群的基本特征、意义及结构功能前后连接。根据书中所列前8种结构类型的基本特征和选诗情况等信息略加统计归纳,于表1以见其大概[注]其中“类别”一栏,是笔者根据书中各类的特征描述所作的大致归纳,并非书中原有内容,在此特为申明。。

不难看出,冯振《举隅》的基本特征之一,是以特征字为标准,同时兼顾诗句之间的意义关系对七绝诗之结构范式进行系统归纳。这不仅表现为五十六格的具体划分与排列,而且表现为例诗的先后次序安排。

先看五十六格的具体划分与排列。五十六格之中,表示比较的结构类型共十五格,分列于三处:第一处在五至八格,表示今昔比较,属于表现时间的意义范畴,其特征字主要是“去岁”“去年”“前年”“昨日”“今年”“今日”“今朝”“如今”“只今”“惟有”等几种,有呼应或无呼应;第二处在二五至三二格,表比较或含比较之意,特征字有“不如”“不及”“不比”“不似”“输与”“输他”“分明”“一种”等几种;第三处在四六至四八格,亦表比较或含比较之意,但特征字为“似”“如”“唯有”“独有”“只有”“但有”“年年”“时时”“犹还”等几种,呼应或不呼应。三个大类中,表示今昔比较的四格自为一体,与其他两类明显不同;另两类中,四六至四八的四种,均寓细微的强调之意,正好与前一类区别开来。这些意蕴的细微区别,皆在特征字的运用上予以体现;故《举隅》虽然没有明白指出大类之别,但在具体格例的排列上均实现了类聚原则。

表1

在具体格例的设置与排列上,首先还是考虑特征字的区别,其次是特征字的位置。此以今昔比较的四格为例分析。兹录第五格说明及选诗一首:

首二句与末二句作今昔之比较,故首二句多有“去岁”“去年”等字,而三句多有“今年”“今日”等字,而首二句与末二句又必有相复之字,以见呼应。

去岁中秋正病余,爱他明月强支吾。今年老矣差无病,后夜中秋有月无。(宋杨万里《中秋前二夕钓雪舟中静坐》)

又第六格说明及选诗一首:

亦首二句与末二句作今昔之比较者,故首二句多用“前年”、“昨日”等字,而第三句则用“今日”、“今朝”等字,惟不以复字作呼应,斯与前法差异耳。

前年谪向新州去,岭上寒梅正作花。今日霜缣玩标格,宛然风外数枝斜。(宋皱浩《仁老寄墨梅》)

又第七格说明及选诗一首:

亦首二句与末二句作今昔之比较者,但于第三句用“今日”、“如今”等字,而首句则不用“昔年”、“去岁”等字,然其实指往日之意,固隐含于其中也。

一辞故国十经秋,每见秋瓜忆故丘。今日南湖采薇蕨,何人为觅郑瓜州。(唐杜甫《解闷》)

又第八格说明及选诗一首:

第三句用“只今惟有”四字作起,与前法小异。

旧苑荒台杨柳新,菱歌清唱不胜春。只今唯有西江月,曾照吴王宫里人。(唐李白《苏台怀古》)

虽然都是表示今昔比较,但第五格、第六格均有明显的表示今昔的时间词构成呼应;第七、第八格虽有今昔比较意,特征字却有今无昔,无法构成呼应。第五、六格的区别则在于,虽然都有表示今昔的特征字构成呼应,但第五格还有重复字出现以加强今昔比较的意蕴及外在形式特征,第六格则没有重复字;七、八两格的区分则在特征字本身的不同。四格的设置,正是着眼于特征字的区别所形成的不同结构类型。

另一情况是,特征字虽然相同,但由于表意和位置均有不同,诗歌的结构类型也因此改变,这就构成了划分格例的另一标准。以特征字“不知”为例,一八、一九两格皆以“不知”为特征字,但前一格“不知”用作诘问语,后一格不用做诘问语,故分列不同格例;又同是不作诘问,“不知”在诗中的位置不同,诗作的结构亦随之不同,故亦需另列格例,如本书之第二二格。我们可从一九、二二两格的选诗中各取一首以作比较:明刘崧《寒夜》:“马龁枯荄寒夜长,风如箭镞射阴房。不知门外三更雪,误起开门看月光。”宋苏辙《与兄子瞻会宿二首》(其一):“逍遥堂后千章木,长送中宵风雨声。误喜对床寻旧约,不知飘泊在彭城。”不难看出,前一首诗中,诗意的转折在第三句,后一首的转折则在第四句。

再看每格选诗的具体排列顺序。其基本的顺序是,在范式内部根据选诗不同的结构范式进一步划分为小类,小类内的选诗才依照时间朝代先后进行排列。以第二格为例,按选诗作者的时代顺序归类,则依次为:a.宋4、金1、明2、清2;b.唐1、宋3、明2;c.元1、明1、清1;d.唐1、宋3、明2、清1;e.明1、清1;f.明、4清1;g.宋4、明1、清1;h.宋3、清1;i.明1;j.宋3、清1;k.宋1、金1、明1、清2;l.明1。计12小类,诗54首。这其中,第一小类9首,基本的结构模式为:四句中均有重复字,且有共同的重复字。如宋王安石《谢公墩》一首:“我名公字偶相同,我屋公墩在眼中。公去我来墩属我,不应墩姓尚随公。”第二小类6首,基本的结构模式为:第一句没有重复字,其他三句有共同的重复字。如唐羊士谔《乱后曲江》一首:“忆昔曾游曲水滨,春来长有探春人。游春人尽空池在,直至春深不似春。”第三小类3首:第一句和第三或第四句有共同的重复字,且二三四句有共同的重复字。如元陆仁《和西湖竹枝词》一首:“别郎心事乱如麻,孤山山角有梅花。折得梅花赠郎别,梅子熟时郎到家。”第四小类7首:第一二三句有共同的重复字。如唐司空图《故乡杏花》:“寄花寄酒喜新开,左把花枝右把杯。欲问花枝与杯酒,故人何得不同来。”第五小类2首:第一二三句有共同的重复字,且第一二句有共同的重复字。如明薄少君《哭夫》:“他人哭我我无知,我哭他人我则悲。今日我悲君不哭,先离烦恼是便宜。”第六小类5首:前三句有共同的重复字,且第四句和第二句或第三句有共同的重复字。如明龚诩《竹枝歌》:“朝见浮云飞出山,暮见浮云飞入山。浮云自是无心物,郎既有心胡不还?”第七小类6首:第一三四句有共同的重复字。如宋杨万里《郡圃残雪》:“南风融雪北风凝,晚日城头已可登。莫道雪融便无迹,雪融成水水成冰。”第八小类4首:可称交叉类型。第一四句、二三句分别有共同的重复字,或第一三句、二四句分别有共同的重复字,或第一句和其他任意两句有共同的重复字且其他三句中有两句有共同的重复字。如宋杨万里《诗情》:“只要雕诗不要名,老来也复减诗情。虚名满世真何用,更把虚名赚后生。”宋唐庚《春日杂兴》:“爱梅长恐着花迟,日祷东风莫后期。及得见梅还冷淡,东风全在小桃枝。”第九小类一首:第一三句、第三四句分别有共同的重复字。如明沈周《闻杨君谦致仕》:“到手功名赋子虚,深山长谷觅安居。读书已是功名事,更读人间未读书。”第十小类4首:第一二四句或第一三四句中,有一句与其他两句分别有共同的重复字。如宋程俱《避寇仪真》:“茅茨低小对青山,准拟余年向此间。南望青山是黄鹤,欲凭黄鹤寄书还。”第十一小类5首:第一二四句有共同的重复字。如:金党怀英《渔村诗话图》:“江村清境皆画本,画里更传诗话工。渔父自醒还自醉,不知身在画图中。”第十二小类一首:第一句两用重复字且与二、四句有共同的重复字,第二三句别有共同的重复字。明袁凯《陪郑德明倪元镇游天平山》:“百花洲上百花开,花是吴王旧日栽。吴王去后无消息,岁岁看花人自来。”

从本质上说,特征字是诗中呼应方式的外现,通过对特征字出现位置及不同排列组合的细致归纳,正可实现对不同结构类型的把握;同时,每种格式中通过类聚选诗划分的不同小类,一方面准确反映了创作实际,另一方面也便于读者揣摩诗法,完美地实现了使读者“由此而稍明所谓法者,则于为诗之道,不无小补”[注]冯振:《七言绝句作法举隅自叙》,《诗词作法举隅》,北京:中央文献出版社,2005年,第13页。的初衷。

冯振《举隅》的基本特征之二,是范例与补阙兼具的诗选特色。《举隅》本是为诗选课程准备的授课材料,其著作目的,本在于选诗与示人以规矩两个方面,即作者所说“举例之中,兼寓选诗之意”。从摹习及研究作法的角度说,正是这些以一定标准类聚的诗作,给我们提供了丰富的研习素材。正如周振甫所分析的:

(《举隅》)给我们提供了不少可供比较研究的七言绝句。这是一。要对作品作比较,还需要有丰富的可供比较的作品。冯师这本书,对每一种作法,提供的七言绝句,不限于一个朝代,有唐朝、宋朝的,有的还包括明朝、清朝,也有兼及金朝和元朝的;有历代传诵的名篇,有不大著名的;其中反映的生活,有丰富多彩的,有简约朴素的;所表达的情思,有深沉的,有平淡的。这样,便于我们作深入的比较探索,通过它们所反映的生活和表达的情思,来探索作者的艺术构思。[注]冯振:《诗词作法举隅》,北京:中央文献出版社,2005年,第1页。

更为重要的,是《举隅》作者自觉补阙的著述心态。历代的绝句选本,大都以唐宋为标的,并且已有相当数量的选本流传,而金元明清的选本则难得一睹。《举隅》从完整展示七绝发展源流的目的出发,精选唐至清代的诗作1000多首,读者借此便可大致了解七绝诗的发展变迁,欣赏不同时代不同风格的七绝作品。从选诗比例上看,初版所选的1264首诗中,唐五代191首,宋252首,金32首,元38首,明522首,清及近代229首。相对而言,作为众多七绝选本最重要选诗来源的唐宋时期选诗偏少,仅占35%;而几无先例可循的明清及近代七绝则选录751首,近60%,这是一种“远略近详”的选诗态度,正好补足我们阅读与揣摩的缺憾。

为了达到以选诗方式展示发展流变、补救现有诗选偏失的著作目的,作者需要翻阅大量原始文献,并花费精力从中挑选。以现有的1000多首诗推断,作者除了从洪迈《万首唐人绝句》、彭定求《全唐诗》、吴之振《宋诗钞》、顾嗣立《元诗选》、钱谦益《列朝诗集》、朱彝尊《明诗综》、沈德潜《元诗别裁集》《明诗别裁集》《清诗别裁集》、徐世昌《晚晴簃诗汇》、陈衍《近代诗钞》等常见总集中拣择外,徐珂《历代白话诗选》(商务印书馆,1926年)可能也进入了作者的视野。第一三格清人沈金台《周次口占》《挽张史亭先生》两首、第四○格所收清程嗣立《谁庄杂诗》一首,均不见收于上列诸种总集,只见于《历代白话诗选》,故很有可能就是从《历代白话诗选》中选出。且沈金台以书画为世人所知,诗作流传并不广,由此不难窥知冯振特别的拣择功夫:不但关注常见总集,而且注意同时期的专门诗选;不但选取脍炙人口的常见之作,而且注意撷取常见选本视野之外的遗珠,爬梳拣择之功,自不难想象。

另外,《举隅》还可能注意从别集和同一时段的报章杂志中搜集诗作。如第一五格选有黄遵宪《养疴杂诗》一首,查《黄遵宪全集》,有《养疴杂诗》组诗共17首,此处选录第八首。组诗原有序云:“病疟经年,医生劝以出游,遂往槟榔屿、麻六甲、北蜡等处,假居华人山庄,所见多奇景,随意成吟,亦未录草。病起追忆之,尚得数十首。”陈铮《黄遵宪全集》此处出注曰:“《初稿抄本》无此诗,当戊戌政变后‘放归’嘉应期间补做。”[注]陈铮:《黄遵宪全集》,北京:中华书局,2005年,第136页。看来,应是1898年之后的追忆之作。按该诗不见于《晚晴簃诗汇》,亦不见收于《近代诗钞》和《历代白话诗选》,故极可能是作者从黄遵宪之《人境庐诗草》检出。又,第三九格入选林纾《为太夷作画》一首。按《为太夷作画》原为两首,据《林纾年谱长编》,1918年11月22日,发表《为太夷作画二首》,载《公言报》,自署畏庐。陈衍《石遗室诗话》卷二曾论及此二首诗;1923年,陈衍《近代诗钞》由上海商务印书馆出版,亦收入此诗。也就是说,冯振选入此诗,一种情况是直接从《近代诗钞》中拣择出,一种情况是在1918年发表于《公言报》的时候,就随手摘录并收入《举隅》。以上几例,冯振选诗的艰苦劳动就可见一斑。正是这种长期不懈、披沙拣金、多方搜求的功夫,才能成就本书选诗精严,样例恰当的特点。

胡小石的《诗论》,本是对金陵大学研究生以及国立白沙女子师范学院的授课讲义,据吴白匋整理《诗论》时的记述,先生授课时曾印发讲义,但生前并未发表。该文今见收于《胡小石论文集续编》,乃是吴先生整理稿。[注]胡小石:《胡小石论文集续编》,上海:上海古籍出版社,1991年,第284页。其讲授范围,仅限唐人七绝;基本内容,吴白匋《胡小石先生传》中有扼要介绍,我们正可借此了解大致内容:

首作引论,……次论唐七绝句正格,自显而隐,分十六格,各举一名作为首例,下录同格者若干首附之。……十六格中,第一至第五格为对比今昔,第六至第八格为对比空间差别,第九格为超过因果关系,第十格第十一格为设问答,第十二格至第十四格为假设想象,第十五格为事物之人格化,第十六格为意在言外。最后附唐人习用三字之名词押末句韵脚,以求重点突出,音节铿锵一法。经此解剖,七绝诗作法大明,乃极便于鉴赏与追摹矣。又次讲七绝变格,所选为杜甫诗数十首,择要言之,最后以王建、王涯宫词与曹唐小游仙诗大篇叙事诗作附录备参考。[注]吴白匋:《胡小石先生传》,《文献》1986年第2期。

胡小石《诗论》虽是专论唐人七绝诗之类别,但实际上对我们认识七绝的普遍类别与结构类型,同样具有典型意义。《诗论》依据七绝诗形制短小的体制特征及唐人的创作实际,以抒情为正格,叙事议论为变格,将唐人七绝分成两大类别;又根据诗作内容主题及表现手法等方面的特点,将正格依次列为七大类别,分辖十七种不同的结构范式,这七大类别分别是今昔之感、空间事物比较、发问、想象假设、活喻、即事写景意在言外和做韵七种。在类别的划分上,并不刻意追求标准统一、符合逻辑特征等形式上的完美,而是针对创作实际所作的基本总结,极具实践性的品格。同样,七大类别的顺序,也是根据在创作中的实际应用多寡依次安排,其中实寓主次之别。兹举例说明之。胡小石所列第一大类为“今昔之感”,该类的第一格,先生即开宗明义,指出原因:“七绝抒写情趣,若加以分析,其最重要之一点在于表现时间上之差别,即今昔之感。”而这一大类下所列各种格式,所占比例也最高。至于具体格例设置,胡小石亦是以诗作中的结构“特征字”及其位置作为基本表征,这和冯振可谓是英雄所见略同。只是胡小石更进一步,提出了“勾勒字”这一概念,这是胡小石七绝结构范式分析的一大特征,亦可以说是对古典诗学结构理论的一大贡献。[注]周勋初说:“其有关‘今昔对比’者讨论得尤为深入。今人作诗歌赏析,亦莫不致力于此。小石先生过人之处,在于能将诗人抒发今昔之感如何落实,有具体而明确之指陈。他借用了绘画理论中的一个术语‘勾勒’,借以提示诗人如何将此四句写得跌宕起伏,前呼后应。这样的分析,不但可以帮助读者明白诗歌的结构,而且有助于指导读者也去从事创作。”(《〈胡小石文史论丛〉导读》,《胡小石文史论丛》,南京:南京大学出版社,2008年,第28页)胡小石说:

时间为不断之流,难于具体描写,故往往以不同之空间说明之。如以两个不同之空间,说明两个时间之变迁,其初步为划清时间之界域,每用相对性之文字说明之,称为“勾勒字”。“勾勒”乃画家术语,工笔画以线条作框廓,谓之“勾勒”,即泼墨写意,亦须作数笔勾勒,方见神采。七绝用勾勒字,目的正同。其源亦出于《诗》、《骚》。《采薇》:“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。”以“昔”、“今”为勾勒字。《离骚》“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。”以“朝”、“夕”为勾勒字。(《离骚》此类语颇多,《诗》亦然,不具引。)[注]胡小石:《胡小石论文集续编》,上海:上海古籍出版社,1991年,第219页。

这一概念是在分析第一格“写今昔之感,且用相对之勾勒字以说明时间或事物”的特征时提出的,实际上却具有普遍性的意义,所以在其他结构格式的分析中,“勾勒字”实际上也是作为分类依据之一标准的角色出现的。

所谓勾勒字,大致是指诗歌表意结构中起关键性作用的语词。这些语词对于诗意的转换和诗中描写对象时空的变化具有关键性的提示作用,帮助诗歌各个部分内容之间形成呼应或对比等不同的意义联系,而且形式表征比较强。正如周勋初所指出的:“(勾勒字)意指诗中的一些关键词,涉及全诗意脉流动中之呼应与结构。”[注]周勋初:《〈胡小石文史论丛〉导读》,《胡小石文史论丛》,南京:南京大学出版社,2008年,第28页。诗中用勾勒字的创作实践,本不限于唐人七绝,而是自《诗经》时代即已形成的创作传统,这正如引文中所分析。按勾勒(钩勒)概念,先用于书法与绘画领域,至清赵翼用以评诗,始进入文学批评领域,此后周济、况周颐等人用以评词,最终也成为一个文学批评术语。但其基本蕴含,当是指以一二语词或句子提点词作意旨,这一点前人已经指出。[注]相关论述请参照孙家政《勾勒·暗转·蓄势——周邦彦词艺术三题》,《安庆师院社会科学学报》1997年第1期;、张仲谋:《释“钩勒”》,《文学遗产》2007年第5期;孙克强:《词论与画论:援画论词在词学批评中的作用和意义》,《中国社会科学》2008年第1期。胡小石的勾勒字这一术语,亦是从中国绘画“以线条作框廓”的技法中悟出,但却与词学批评中的“勾勒”蕴含有所不同。中国画的勾勒之法,既能现框廓,也能显神采;诗歌中的勾勒字,其作用亦同于此。胡小石本人精通书画之学,故能有此深刻理解。[注]周勋初说:“按前人运用勾勒说分析文学问题者颇多,小石先生赋予新的涵义。……详观他在全文中的分析,实与他在诗歌与书法等方面具有深厚的学养与具体的体验有关。”(《〈胡小石文史论丛〉导读》),《胡小石文史论丛》,南京:南京大学出版社,2008年,第28页。

勾勒字的首要作用,是使诗意表达显豁,这是诗人创作时使用勾勒字的真正目的。诗歌的结构特征本身就是诗意流转的外在体现,故由勾勒字入手,不仅可以深刻理解诗中所要表达的情思意绪,又可以借此掌握诗歌结构,明白具体的诗意传达方法。胡小石《诗论》一般在一格开头点出本格结构特征及所用勾勒字,然后在例诗分析中点出其在诗意表达上的勾勒作用,读者于两处结合观之,既于此种结构范式有深切了解,又能在借例诗揣摩勾勒之法,陶冶性情,一举多得。此以第四格为例分析之。在本格例诗杜甫《江南逢李龟年》原诗后,《诗论》分析说:“今昔、前后二事,或同或不同,其相同者重复言之,益加伤心。此格用‘又’字勾勒。”这是先指出其今昔比较、而只就其同者言之的结构特征;然后交代对此结构起到勾画作用的具体勾勒字。在这首诗的具体分析中,作者说:

此诗出语平易而家国之痛、今昔之感含蕴至深。前两句只提岐王、崔九,不言玄宗对李恩宠,非有意避讳,乃符实情。……后两句意在写李流落,明言之。……“正是江南好风景”是反语陪衬,“落花时节又逢君”点出正文。好景虽多,到了落花时节,一扫而空,只有漂泊之感矣。“又”字下得极重,包括无限感慨,不仅悲李,亦以自悲也。

在串讲诗意的同时指出勾勒字的关键性作用,更有助于把握诗意和诗歌的结构特征。其他如在刘禹锡《再游玄都观》《戏赠看花诸君子》两首诗后,作者云:

两首对照,用“又”字不仅感慨今昔,而且含有讽刺。言外之意即虽经挫折,依然故我,而昔日当道之诸公亦如道士已去,岂能奈我何耶?

又张仲素《秋闺思》后:

“又”字在此表示岁岁皆寄征衣。但征人行止无定所。时时换防。恐难寄到。用得极凄苦。

汪遵《咏酒》后:

“又是”者,明明非一次也。

勾勒字提出的基础,是作者以时空为坐标把握七绝诗结构范式的思想认识。从根本上讲,人的任何活动都体现为一定的时空形态。正如恩格斯所说:“一切存在的基本形式是空间和时间,时间以外的存在像空间以外的存在一样,是非常荒诞的事情。”[注]《马克思恩格斯选集》(第3卷),北京:人民出版社,2012年,第428页。文学是人学,自然不可能脱离时空而存在。陈寅恪说:“中国诗虽短,却包括时间、人事、地理三点。”[注]陈寅恪:《元白诗证史第一讲听课笔记片段》(唐筼五十年代听课记录),陈寅恪著,陈美延编:《陈寅恪集·讲义及杂稿》,北京:三联书店,2015年,第483页。并在这一认识的基础上提出以诗为材料研究历史的观点:“把所有分散的诗集集合在一起,于时代人物之关系、地域之所在,按照一个观点去研究,联贯起来可以有以下作用:说明一个时代之关系,纠正一件事之发生及经过,可以补充和纠正历史记载之不足。”[注]陈寅恪:《元白诗证史第一讲听课笔记片段》(唐筼五十年代听课记录),陈寅恪著,陈美延编:《陈寅恪集·讲义及杂稿》,北京:三联书店,2015年,第483-484页。《诗论》正是基于这一认识去分析总结七绝诗的结构模式的。在第一讲中,胡小石即指出:“七绝抒写情趣,若加以分析,其最重要之一点在于表现时间上之差别,即今昔之感。……时间为不断之流,难于具体描写,故往往以不同之空间说明之……”在分析刘方平《代春怨》时作者还指出:“此诗……以‘东’‘西’为勾勒字。勾勒不限于时间字,用空间亦可。”不难看出,勾勒字的提出,正是运用时空坐标分析七绝结构的结果。基于上述认识,《诗论》在分析具体作品时,也多从这一角度揭示其结构特征和表达效果,如分析《代春怨》云:

诗人习用“东风”喻温暖。“入”字表示家无人至,惟东风得入耳。不言怨而怨自深。末句……寓意又深入一层,柳条柔弱,随风而转,转向西方,乃凄凉之地,益感前途之漂泊矣。

即着眼于诗中时空变换对抒情达意的关键作用。又如分析刘得仁《悲老宫人》:

老宫人望再得宠而头插花枝。不自知其可悲。以为容貌似旧。见者皆悲之,乃真可悲耳。不应有而有之事。用“犹”字。

着眼于诗中的时间变化。

在作者所列正格十七格中,一至九格皆是直接从时空变换的角度把握诗歌结构特征归纳出的结构范式。十二至十四三格虽是从表示想象假设的勾勒字这一角度予以区分其结构模式,其基本分类仍然是以时空变换为考量标准,这第十三、十四格的格例分析中有明确表述:

亦为想像之辞,从隔离之空间,想像同时之人事。勾勒字为“不知”、“遥知”等。

亦为想像之辞,但非同时,而为想像将来情景。此格一诗中可写两种不同境界,意味往往更为深长。勾勒字可用“遥知”、“从此”等,亦可不用勾勒字。

第十二格格例分析虽未明言,但从对例诗王昌龄《出塞》的分析中依然可以见出:

首二句概括时间空间……明月终古不变,系以“秦时”,是暗推始皇;关塞非起于汉,系以“汉时”是暗推汉武,兼指当代。……合为一句,言古今皆置塞防胡也。……后两句感慨遥深……与此诗之“龙城飞将”皆指王忠嗣。

依然不出以古喻今、今昔比较之范围。盖想象假设之实质,本就是在不同时空之间建立联系,故依然不出这一范围。

当然,著者并未以时空为坐标去把握并总结全部七绝结构范式,在其余五格中,时空标志不明显,故根据创作实际,以更显著的勾勒字把握其意蕴流转所形成的结构模式就是最佳选择,胡小石也正是这么做的。

二、传承与新变

传统文论中,对作品篇章结构的讨论历史悠久;其论述角度,则有着眼于篇章各个组成部分之间的意脉流转和着眼于对意脉组织起重要作用的语词两个方面。唐代以后的诗学蒙书,亦多有从此两个角度入手总结律诗结构类型以教人作诗之“名著”,在中土和日韩各国皆有流传,影响颇大。

将篇章各个组成部分之间的协调一致作为文学创作的一般规律进行论述的,似以陆机《文赋》为最早。这其中,有从文病角度论述者,如“仰逼于先条,或俯侵于后章”,“苕发颖竖,离众绝致。形不可逐,响难为系。块孤立而特峙,非常音之所纬”;有从警句在篇章结构中的重要作用角度论述者,如“立片言而居要,乃一篇之警策。虽众辞之有条,必待兹而效绩”[注]陆机著,张少康集释:《文赋集释》,北京:人民文学出版社,2002年,第145页。,均从作品各个组成部分在篇章结构中协调一致的关系着眼。此后,这一原则在《文心雕龙》中得到更准确条理的论述:“章句在篇,如茧之抽绪,原始要终,体必鳞次。启行之辞,逆萌中篇之意;绝笔之言,追媵前句之旨:故能外文绮交,内义脉注,跗萼相衔,首尾一体。若辞失其朋,则羁旅而无友;事乖其次,则飘寓而不安。是以搜句忌于颠倒,裁章贵于顺序。”[注]黄叔琳、李祥补注,杨明照校注拾遗:《增订文心雕龙校注》,北京:中华书局,2000年,第440页。唐人诗格对篇章结构亦多有讨论,并落实于对各个组成部分具体特征与作法的论述。以其最具代表性的关于律诗四联的讨论为例,旧题白居易《金针诗格》、僧神彧《诗格》等皆在对全诗意脉结构的整体关照下探索总结了各联应有的基本特征与具体做法。

从意脉流转视角分格系统总结诗歌的篇章结构类型,宋代开始比较常见。林越《少陵诗格》即是对杜诗篇法进行细致总结的著作,“如《秋兴》八首第一首为接项格。谓江间波浪兼天涌、为巫峡之萧森。塞上风云接地阴、为巫山之萧森。已牵合无理。第二首为交股格。三首曰开合格。四首曰双蹄格。五首曰续后格。六首曰首尾互换格。七首曰首尾相同格。八首曰单蹄格。随意支配皆莫知其所自来。后又有咏怀古迹、诸将诸诗、亦间及他家。每首皆标立格名、种种杜撰,此真强作解事者也。”[注]永瑢等:《四库全书总目》,北京:中华书局,1965年,第1797页。(引文中标点符号依照原文)《少陵诗格》今已失传,但其对杜诗篇章结构的分析,我们还可以从旧题吴成、邹遂、王恭的《诗解》中窥其一斑。[注]具体源流考证及内容请参见张健《元代诗法校考》,北京:北京大学出版社,2001年,第40-115页。如其分析杜甫《秋兴八首》(其一)为“接项格”:“第一句以兴起第三联,第二句以起第二联。”尾联第一句则“以结第三联并起句之意”,第二句则“又以结第二联并二句之意”[注]张健:《元代诗法校考》,,北京:北京大学出版社,2001年,第52页。,对诗作内在意脉结构类型的分析细致而又系统。降及明清,传统诗法蒙书或是直接袭用前人成果,或是在此基础上踵事增华,其中较著名者,则有梁桥《冰川诗式》。

对意脉组织起重要作用的语词,较早予以总结论述的是《文心雕龙》。在《文心雕龙》中,刘勰以“语助”指称这些结构性语词,并举例阐述其结构作用:“至于夫惟盖故者,发端之首唱;之而于以者,乃劄句之旧体;乎哉矣也,亦送末之常科。据事似闲,在用实切。巧者回运,弥缝文体,将令数句之外,得一字之助矣。”[注]黄叔琳、李祥補注,杨明照校注拾遗:《增订文心雕龙校注》,北京:中华书局,2000年,第441页。“但就语助辞在文章中的作用作系统总结,则始于唐人。其不同的功能,《文笔要决》中总结为有的是‘发端置辞,泛叙事物’,有的是‘承上事势,申明其理’;有的是‘取下言,证成于上’,有的是‘叙上义,不及于下’;有的是‘要会所归,总上义’,有的是‘豫论后事,必应尔’。”[注]张伯伟:《论唐代的规范诗学》,《中国社会科学》2006年第4期。而杜正伦《文笔要诀·句端》则是对“语助”在作品意脉结构中具体作用的归纳。

较大规模以列举式总结诗中用字的格法著作,则以宋于济、蔡正孙《唐宋千家联珠诗格》(下简称《联珠》)为最有代表性。该书选唐宋诗人七言绝句一千余首,隶于三百四十余格。具体格例设置除第一卷和第二卷少数几格涉及对仗外,其余三百多格都是从诗中用字的角度设置格例,如其关于叠字的格例就有“四句迭字相贯格”“前三句迭字相贯格”“前二句迭字相贯格”“中二句迭字相贯格”“后三句迭字相贯格”“后二句迭字相贯格”“第一句迭字格”“第二句迭字格”“第三句迭字格”“第四句迭字格”“起联平头迭字格”“起联四平头迭字格”,计十二种之多。每格一般选诗三至五首,以展示具体格法;对该字在诗中的不同位置,亦尽量选取不同诗作充分展示,或别开一格,以“某某字又格”命名。此外,宋人对诗中所用字的性质也从多个方面予以细致区分总结,相关内容多见于诗话。宋吴沆《环溪诗话》引宗老之言云:“五言诗要第三字实,七言诗要第五字实,若合此,虽平淡亦佳;不合此,虽巧亦无巧矣。如吾弟诗‘燕忙将入夏,蚕暖正眠春’、‘水痕才破腊,云黯似知春’,不是不巧,只是第三字不合虚了。”[注]吴文治:《宋诗话全编》,南京:凤凰出版社,1998年,第4339页。这是对诗眼用字宜虚宜实的总结。宋叶梦得《石林诗话》卷上:“诗下双字极难,须使七言五言之间除去五字三字外,精神兴致,全见于两言,方为工妙。”[注]逯铭昕:《石林诗话校注》,北京:人民文学出版社,2011年,第42页。这是叠字运用的“规范”总结。宋陈叔方《颍川语小》卷下:“文之隐显起伏。皆由语助。”[注]陈叔方:《颍川语小》,《丛书集成初编》,北京:商务印书馆,1936年,第19页。这是注意到语助运用对诗歌结构的作用。延及金元明清,相关讨论更是不胜枚举。

纵观先贤对诗歌篇章结构类型的种种归纳,我们发现,不管是从诗意流转本身还是从诗意流转外在表现的角度,前人均已进行了系统细致的归纳总结,但将这两种因素有机整合并以此对诗歌的结构模式进行系统总结的任务,则历史地落到了近现代学者的肩上。

作为民国时期七绝结构范式系统总结的典范性著作,冯振的《举隅》和胡小石的《诗论》,都是在上述成果基础上的进一步开拓。二者之中,冯著受传统诗论的影响似乎更深一些。从著述体例的相似程度考查,我们发现,《举隅》的远源,似可追溯到于济、蔡正孙之《联珠》。仔细比较二书,我们发现,不管是格例设置,还是诗例选取,两者都存在较多相同之处。而且,以格例、选诗、点评的方式结构全书,以达到总结诗法和选诗以供学诗者摹习的目的,也是二书的共同点所在。应该说,同样作为融诗选、诗格为一体的诗学著作,《联珠》不管是内容还是形式方面,都对《举隅》产生了一定的影响。

更值得注意的,是《举隅》对《联珠》作了重要改进。这主要表现在格例的设置标准和格例的具体顺序安排上。《联珠》出于“为童习者设”[注]宋于济、蔡正孙编,[朝鲜]徐居正等增注,卞东波校正:《唐宋千家联珠诗格校证》,南京:凤凰出版社,2007年,第50页。的著作目的,以学习需要掌握的偶对与用字技法为线索,格例的设置即是以用字(一定程度上,偶对也属用字的范畴)为标准。然从理论上说,诗歌语言本身是丰富的,难以穷尽也没有必要进行竭泽而渔式的分类列举,这一点《联珠》并非不明白,所以其格例的选择与设置,实际上还是从语词在诗歌结构方面的作用上进行了一定的考量。但实际上,由于没有一个清晰的分类标准,只是从初学者是否需要掌握这样一个模糊的标准出发决定设置什么样的格例,故分类不但显得过于繁细,而且不够系统。格例的顺序安排上,总体上遵循由易到难的学习原则编排,首列偶对之格,次列用字之法,遵循唐诗格以来的一般诗学蒙书的结构安排常例;具体到用字之法的展示,也是先列叠字的诸种格例,次列设问,并继之以有相同字出现的各种字词的群落。如第五卷的部分相邻接的格例:“用莫字格”“用莫字又格”“用莫向字格”“用莫向字又格”“用莫教字格”“用莫言字格”“用莫道字格”“用莫嫌字格”“用莫嫌字又格”“用莫嗔字格”“用莫怪字格”,这十格,格例中皆有“莫”字,故排列于一处,故可称“莫字格群落”。《联珠》的排列,大致是遵循这样一个以相同字类聚的顺序。但也有例外,如卷八的“用不管字格”“用不管字又格”“用不作字格”三格,卷九的 “用不堪字格”“用不信字格”二格,卷十的“用不觉字”一格,卷十一的“用不敢字格”“用不得字格”“用不为字格”三格,卷十二的“用不字格”“用不须字格”“用不须字又格”“用不记字格”“用不识字格”“用不知字格”“用不知字又格”“用不知字又格”“用不知字又格”“用不似字格”“用不如字格”“用不解字格”“用不与字格”“用不及字格”“用不道字格”“用不曾字格”“用不然字格”共十七格,卷十三的“用不是字格”“用不是字又格”“用不见字格”三格,卷十四的“用不到字格”“用人不到字格”二格,又是分列多处,这样就给人以杂乱无章之感。

《举隅》则以展示七绝诗的不同结构类型为目的,以诗中对建构不同结构模式起关键作用的特征字为标准,同时兼顾作品的意义类型来设置格例,这是一种相对科学的分类标准,故能提纲挈领,系统而有条理。在格例的排列次序上,则特征字与结构的意义类型兼顾,以同类相聚的原则进行排列。所以,结合具体结构类型设置以及总结性评点文字,我们大致可以看出,《举隅》将七绝诗的类型划分为如下十大类别予以展示:“重复字”“今昔比较”“用提问词,或提问或否,有答或无答”“比较或含比较意”“三四句互补互释”“三四句或四句另起新意”“比较或含比较意(求同或强调)”“一句两‘如此’”“计算字”和“蜂腰体”。这十大类别中,“重复字”为第一种,这和《联珠》展示用字之法的三百余格中,“迭字”之法被列于开端表面上是相似的,但其中考量却并不一定相同。《联珠》的这一顺序安排,从现有的格例顺序中很难考知其原因;《举隅》的安排原因,冯振在第一格的总结性评点文字中,实际上已说清楚:

四句旋转而下,故第四句必有一二字与第一、二句相复者,而句首并多用“却”字。凡绝句,三四句必紧接,而与第一二句,却多不即不离,以转捩关键,全在第三句也。惟此类,则第四句必与第一二句呼应极紧,盖四句一气转下者也。[注]冯振:《诗词作法举隅》,北京:中央文献出版社,2005年,第16页。

绝句的一般结构是第三句转关,这基本上是自古至今的常识。[注]相关论述如:清田雯:《古欢堂集》卷二:“转换之妙,全在第三句。若第三句用力,则末句易工。”又如清施补华:《岘佣说诗》卷上:“七绝用意宜在第三句,第四句只作推宕,或作指点,则神韵自出。若用意在第四句,便易尽矣。若一二句用意,三四句全作推宕作指点,又易空滑。故第三句是转柁处。求之古人,虽不尽合,然法莫善于此也。”其中原因,同时期的洪为法也有细致可信的分析:

在绝句中第三句何以重要,便因通首只二十字或二十八字,变化过多,势不可能,而平铺直叙,以功力见胜,或以气概见胜,在绝句中亦是办不到的事,必使其语短意长,而声又不促,方为上乘。求其语短意长,则第四句不能不留作推宕或指点之用;求其声又不促,则第三句必须于迫切之中留作“转换”或“转柁”之用。[注]洪为法:《绝句论》,上海:商务印书馆,1934年,第37页。

当然,正如洪为法所说,这也“只是大体如此”。创作实际中还存在“更压根儿不易寻找出转柁的地方,真所谓‘一气呵成’”[注]洪为法:《绝句论》,上海:商务印书馆,1934年,第37页的情况,而这正是《举隅》将重复字放在第一大类的原因:重复字的第一种结构范式,便是这种“呼应极紧”,“四句一气转下者”。

不仅如此,七绝的创作实际中,还存在第四句“转柁”的情况。这种情形的第四句, “既以之作‘转换’或‘转柁’之用,又以之作‘推宕’或‘指点’之用”[注]洪为法:《绝句论》,上海:商务印书馆,1934年,第37页。,也是一种典型的结构模式。而诗歌的意脉流转,可以由单个特征字承担,也可以通过几个特征字的前后呼应表现。所有这些情形,都在《举隅》中有完整有序的呈现。在具体的格例排列中,《举隅》大致是根据具体结构范式在作品呈现的实际情况,以常见模式在前、结构特征明显的模式在前的排列标准,先列自然混成、不可分拆的一种,其次是三句“转柁”的格式,最后是四句“转柁”的格式;在有呼应和无呼应的两种情况中,则是有呼应的格式在前,无呼应的格式在后。如此一来,便显得思路清晰,次序井然,和《联珠》形成了鲜明对比。

和冯振的《举隅》不同,胡小石《诗论》虽亦根植于古典诗学,但受时代的影响似乎更强一些。至于具体的时代学术风气,本文第三部分将有所论述,这里暂不展开。以胡小石《诗论》中的方式讨论绝句结构,前此已有胡小石友人陈中凡。1924年,《国学研究》第二卷第三期发表《唐人五七绝诗之研究》一文,题“陈斠玄(陈中凡之号)先生演讲,田世昌笔记”。1927年,陈中凡的《中国韵文通论》出版,第七章《论唐人近体诗》“近体诗之修辞及其技术”一节单列“绝句诗之章法”,其具体内容便是在《唐人五七绝诗之研究》一文第七部分“论绝句之修辞”的基础上修改而成。与前人相比,陈中凡关于绝句结构的总结让人耳目一新,后来论述绝句结构的著作,如洪为法《绝句论》,对这一问题的论述便以陈中凡的论述为基础;胡小石、陈中凡的论述思路,更是颇多相似之处。如果将胡小石《诗论》和陈中凡《中国韵文通论》中的相关部分仔细对比,不难看出,从分类的基本思路、具体类型的划分与命名到大类的设置,二者都颇为相似。当然,改进也是显而易见的,甚至可以说是脱胎换骨式的。这其中的变化,大致表现在以下两个方面:

第一,勾勒字的提出,彻底抓住了七绝结构范式形成的内在原因与外现的主要形式特征。在陈中凡的论述中,实际上已经对部分相关结构范式的勾勒字进行了提取和归纳,同时也大致指出了其运用的意义与不同位置,如a 组的“直喻例”:“用胜或不及字,以相比较。”b组的“遥忆例”和“特著例”:“用遥字或应字,推想远地情况。”“以独字唯字只字特著一事,使感情集中。”c组的“推进例”和“重提例”:“以更字进一层写,使两事比较,益曾人感。”“用又字,重提旧事。”d组的“时间对照例”“空间对照例”:“以春秋或新旧对照言之。”“以东西或南北对照言之。”e组的“余韵例”:“结句用何处、不知、几等字,作疑问式,而不解答,以见余韵。”这说明,陈中凡实际上已经完全注意到了这些语词对七绝结构的重要作用,只是还不完备,并且没有系统化。而且,“勾勒”的说法,在陈中凡的论述中实际上已经有了,但陈中凡的“勾勒”,大致是一个普通词汇,表达强调之意,与文中的“婉转”“余韵”形成对比与呼应的行文之势;这与胡小石的“勾勒字”显然是两回事。胡小石《诗论》则完全建构了勾勒字的理论,从创作运用实际的源头追溯、概念的来源与内涵解析,到具体格例勾勒字的提取、位置说明与表意功用的归纳,都有准确论述与说明,这一点前文已详细介绍过,此不赘述。

第二,结构类型归纳更为全面准确,格例顺序安排更为合理。首先,在格例的具体设置上,陈中凡一共设置十四格,分属六大结构类型。其中“关于设譬者”两种:直喻和隐喻;“关于空间者”两种:遥忆和特著;“关于时间者”三种:推进、重提和追忆;“对照”两种:时间对照和空间对照,“问答”三种:唤起、余韵和问答;“句调”两种:对结和叠字。胡小石的七类十七格,本文第一部分已做过详细介绍。相较而言,陈中凡的六大类型分列尚欠严密,其“对照”一类所列时间对照和空间对照两种,和“关于时间者”“关于空间者”两类就有重叠之处,甚至可以说很难区分;以“句调”统辖对结和叠字两格似乎也不完备。而格例的设置和大类归纳,也很难说就是从结构的角度出发。[注]这些内容在1924年发表的《唐人五七绝诗之研究》一文中,是以“论绝句之修辞”概括的。胡小石的小类设置和大类归纳就较为完满地解决了这个问题。其次,在大类的顺序安排上,陈中凡的安排很难看出具体的逻辑顺序,胡小石则在尊重创作实际的基础上,首分正、变,次分类别、设格例;正格的七类十七格大致按照从主题内容到形式技法的次序排列,整体上层次鲜明,逻辑清晰,相比之下,优劣之别自然见出。

三、意义及启示

从原初性质上说,冯振、胡小石的著作都属于大学的课程讲义,属于现代教育体制的产物。相对于私塾教育,现代教育体制的变化带来的不仅是新的研究成果的呈现形式,更是新式的教育理念、学术方法和学术思想。以此为标准来衡量冯、胡二位的七绝体式研究,我们发现,冯振《举隅》形式上还是采用传统的格法类诗学蒙书样式,胡小石《诗论》则是标准的大学课程讲义,虽然在呈现方式上“新”“旧”迥不相侔,但在学术思想和方法上,恐怕都免不了“要借助对当前生活的关切来观察过去,基于当前的思想和兴趣来阐释史事”[注]李剑鸣:《“克罗齐命题”的当代回响:中美两国美国史研究的趋向》,北京:北京大学出版社,2016年,第1页。,从而打上深刻的时代烙印。

近代以来的中国思想界,经历了一个一致“向西看”的过程。现代教育制度的建立和学术的转型,都是这一思想影响下的结果。由于教育体制的变化,传统私塾里的讲授内容、讲授方式显然无法应对新的教学对象和教学体制,现代意义上的学科的建立,新的学术研究方法的形成,都是在这样的背景下完成的。在这样的大环境中,以科学的精神和科学的方法整理国故,遂成为一时之风气。而作为一位请进来的先生(赛先生,即science),“科学”似乎就是一个舶来品;以至于我们会误以为,传统的中国是没有科学、没有科学的精神和方法的。然而,事实并非如此。

何谓科学的精神?梁启超说:

所谓科学的精神何也?善怀疑,善寻问,不肯妄徇古人之成说与一己之臆见,而必力求真是真非之所存,一也。既治一科,则原始要终,纵说横说,务尽其条理,而备其左证,二也。其学之发达,如一有机体,善能增高继长,前人之发明者,启其端绪,虽或有未尽,而能使后人因其所启者而竞其业,三也。善用比较法,胪举多数之异说,而下正确之折衷,四也。凡此诸端,皆近世各种科学所以成立之由,而本朝之汉学家皆备之,故曰其精神近于科学。[注]梁启超:《论中国学术思想变迁之大势》,上海:上海古籍出版社,2001年,第113-114页。

看来,在中国传统的学术研究方法中,本就不缺科学的精神。

至于科学的方法,在百年之前的中国甚至是整个东亚学术界,其实就是欧美的学术研究方法。[注]具体参见张伯伟《东亚汉文学研究的方法与实践》的《导言》第11-12页和第一部分《现代学术史中的教外别传——陈寅恪“以文证史”法新探》的相关论述(北京:中华书局,2017年)。新旧学术转型时期的中国,正是在这样的大环境中,产生了大量研究文学、研究古代文论的学术著作。江恒源在1934年为洪为法《绝句论》所作的序言中即云:“用科学的新方法,整理中国的旧学术,此是最近十数年来的事。试一览坊间所出版的书籍,如某某史某某文或某某人的研究一类,层出不穷,竟如雨后春笋,这未尝不是近来学术界一种极可乐观的现象。”[注]洪为法:《绝句论》,上海:商务印书馆1934年,第1页。冯振的《举隅》和胡小石的《诗论》也就是在这样的社会学术背景下产生的。

作为较早采用新方法对绝句进行研究的论著,陈中凡1924年发表的《唐人五七绝诗之研究》就很具代表性。虽然该文主要内容被收入《中国韵文通论》,但实际上作了很多修改。其谈绝句结构的部分,起初作为论文发表的时候,就以“绝句之修辞”名之,并辨析说:“此处所言之修辞,范围较大,系泛指诗人对于事物之感受(impression)及词句之表现(expression)之方式。唯此种方式,至为复杂,殊难分类。今兹所言者,特其大略耳。”[注]《国学丛刊》第2卷第3期,第13页。作者按:这两处内容在后来收入《中国韵文通论》时都删去了。而《中国韵文通论》中“关于设譬者”部分,最初发表时题为“关于想像者”,并云:“诗人之任务,在抒写个人之感情,以引起自己及他人之愉快(for pleasure)。其所恃为最大之工具,厥为想像(imagination)。想像二字之解释,当为本非其实,依情托事,以创造惊奇之幻境。其法有三焉:一、拟人例。拟人(personify)一法,在诗中其用甚广。盖诗人之心理,如儿童,如疯人,虽无意志之事物,亦尝视为有感情……”[注]《国学丛刊》第2卷第3期,第13页。作者按:这两处内容在后来收入《中国韵文通论》时都删去了。仅就这里的诗论概念和论述语言,我们就不难看出其中所受西方学术思想与方法的极大影响;甚至在某种程度上,陈中凡所据以分析五七绝结构的部分学术概念和体系,就是直接借用西方,并未有多少改良。而且,陈中凡的以时间、空间为坐标来分析把握七绝结构(或修辞)特征,实际上也是受到西方思潮的影响。

虽然说,“一切存在的基本形式是时间和空间”,中国古代哲学对此也早有认识,但并不运用时间和空间这两个语词来讨论问题。西方哲学中,早在18世纪七八十年代,康德在《纯粹理性批判》中即专门讨论时间与空间问题,并得出如下结论:“只有通过人的感性认识能力(接受能力)所先天具有的直观形式即空间和时间去整理由自在之物刺激感官而引起的感觉材料,才能获得确定的感性知识,空间和时间的先天直观形式是数学知识的普遍必然性的根据和条件。”[注][德]康德:《纯粹理性批判》,邓晓芒译,北京:人民出版社,2004年,第4页。20世纪初,王国维开始阅读康德、叔本华、尼采,将部分理论译介给国人,王国维自己也深受影响。[注]具体请参见王国维:《静庵文集自序》,《王国维文学论著三种》,合肥:安徽师范大学出版社,2014年,第225页。事实上,不只《红楼梦评论》,王国维的几乎所有研究都受到西学的影响,这已是学界共识。陈中凡先生的《唐人五七绝诗之研究》以及嗣后洪为法、胡小石诸先生的绝句结构论,显然也是这一影响下的结果。

而以传统面目示人的冯振《举隅》一书,其“以归纳之方法,阐七绝之结构”的方法本身,也很难说没有受到时代风气的影响。虽如前引梁启超所言,清代考据即多有科学的学术精神,而归纳也是他们的常用考据方法之一,但现代学术对这一科学方法的发现与普遍提倡运用,恐怕也是受西方学术的启示。梁启超也正是受时代风气驱使,在西学的启发下对这一问题进行对比思考,才发现了清三百年的考据之学“由演绎的而进于归纳的”这一可贵的方法论价值。[注]梁启超:《论中国学术思想变迁之大势》,上海:上海古籍出版社,2001年,第113页。

可以断言,正是在“西学东渐”的大背景中,受西方学术研究思想和方法的启发与影响,冯、胡二著才能在前人研究的基础上,将决定七绝结构形成的诗意流转和作为不同结构类型基本标志的特征性语词这两方面因素有机整合,将七绝诗的结构范式研究推到了一个新高度。

当然,更值得注意的是运用西方的“科学的方法”来研究中国学问的正确态度与方法。关于这一点,朱自清在20世纪40年代论述《中国文学批评史》写法时已有总结:

“文学批评”原是外来的意念,我们的诗文评虽与文学批评相当,却有它自己的发展,……写中国文学批评史,就难在将这两样比较得恰到好处,教我们能以(引者注:原文如此,疑为“依”之误)靠了文学批评这把明镜,照清楚诗文评的面目。[注]朱自清:《诗文评的发展》,原载1946年《文艺复兴》第1卷第6期,此引自朱乔森:《朱自清全集》(第3卷),南京:江苏教育出版社,1988年,第25页。

朱自清这里强调的,首先是“比较”的方法。要运用西方的理论、观念和方法来解决与之相近的中国问题,首要的也是最关键的,就是仔细的比较。只有经过细致地比较分析,才能更好地应用西方的“明镜”,“照清楚”中国问题的本来面目。其次,是“把中国还给中国的态度”。研究中国问题是我们的最终目的,这就要求我们必须尊重中国文论自己的特色和具体问题的时代特征,而不是将西方的“明镜”作为放之四海而皆准的真理,套用在任何时代的任何中国问题身上。只有经过仔细地分析甄别,选择适合解决具体中国问题的“科学的方法”,“才能将我们的材料跟那外来意念打成一片”,从而真正解决中国问题。

作为民国时期有代表性的七绝结构范式研究著作,冯振的《举隅》采用传统的诗学论著体例,“以归纳之方法,阐七绝之结构”;胡小石则部分借用“外来的意念”,来“照清楚”七绝的结构,殊途同归,在“西学”思想与方法的浸染中将七绝体式研究成功地推进了一步,绝好地诠释了朱自清的观点。这启发我们,研究中国问题,固然需要“外来的意念”的借鉴,需要宏通的国际视野,重视与异域思想文化的碰撞与交流,而不是关起门来“自说自话”,但更重要的,是要有比较的方法与眼光,能够知己知彼,取我所需,熔铸真正适合解决中国问题的思路与方法,尊重研究对象本身,“把中国还给中国”,这才是真正的学术研究。