河北阜平县石滩地村危岩体变形破坏模式及稳定性分析

2018-09-20刘贺军吴玉涛李晓乐于鸿坤杨为民

刘贺军,吴玉涛,李晓乐,于鸿坤,杨为民

(1.河北省地质工程勘查院,河北 保定 130602;2.中国地质科学院地质力学研究所,北京 100081; 3.中国地质大学,北京 100083;4.中国矿业大学地球科学与测绘工程学院,北京 100083)

0 引言

危岩是指多组岩体结构面组合而构成,在重力、地震、水体等诱发因素作用下处于不稳定、欠稳定或极限平衡状态的结构体。危岩体一般发育于高陡边坡及陡崖上,其失稳、运动而形成崩塌,是山区常见地质灾害类型之一[1-2]。强硬岩体或软硬相间的地层组合是形成危岩的主要地层组合特征,陡峻的地形是危岩发育的地貌特征,大量存在的岩体结构面是危岩发育的地质构造特征,裂隙水及地震等是危岩发育的动力因素[3]。西南山区是我国崩塌灾害最为严重的地区,并发育有大量的危岩体[4-7]。三峡库区危岩体研究最为成熟,尤其是位于长江三峡的链子崖危岩体是国内危岩研究的典范,从地质环境、模型试验、数值模拟及防治技术等方面进行了深入研究[8-10]。

2016年7月19日石滩地村西侧山体发生崩塌,致使数十间房屋被毁,到目前为止,石滩地危岩体偶有岩体崩落,时刻威胁到村民生命财产安全。本文基于野外调查、地形地质测绘、槽探、钻探等方法,以石滩地危岩体为研究对象,剖析了危岩体变形破坏特征和诱发因素,确定变形破坏模式,采用定性与定量方法对危岩体稳定性评价,为石滩地危岩体防治提供地质依据。

1 环境地质条件

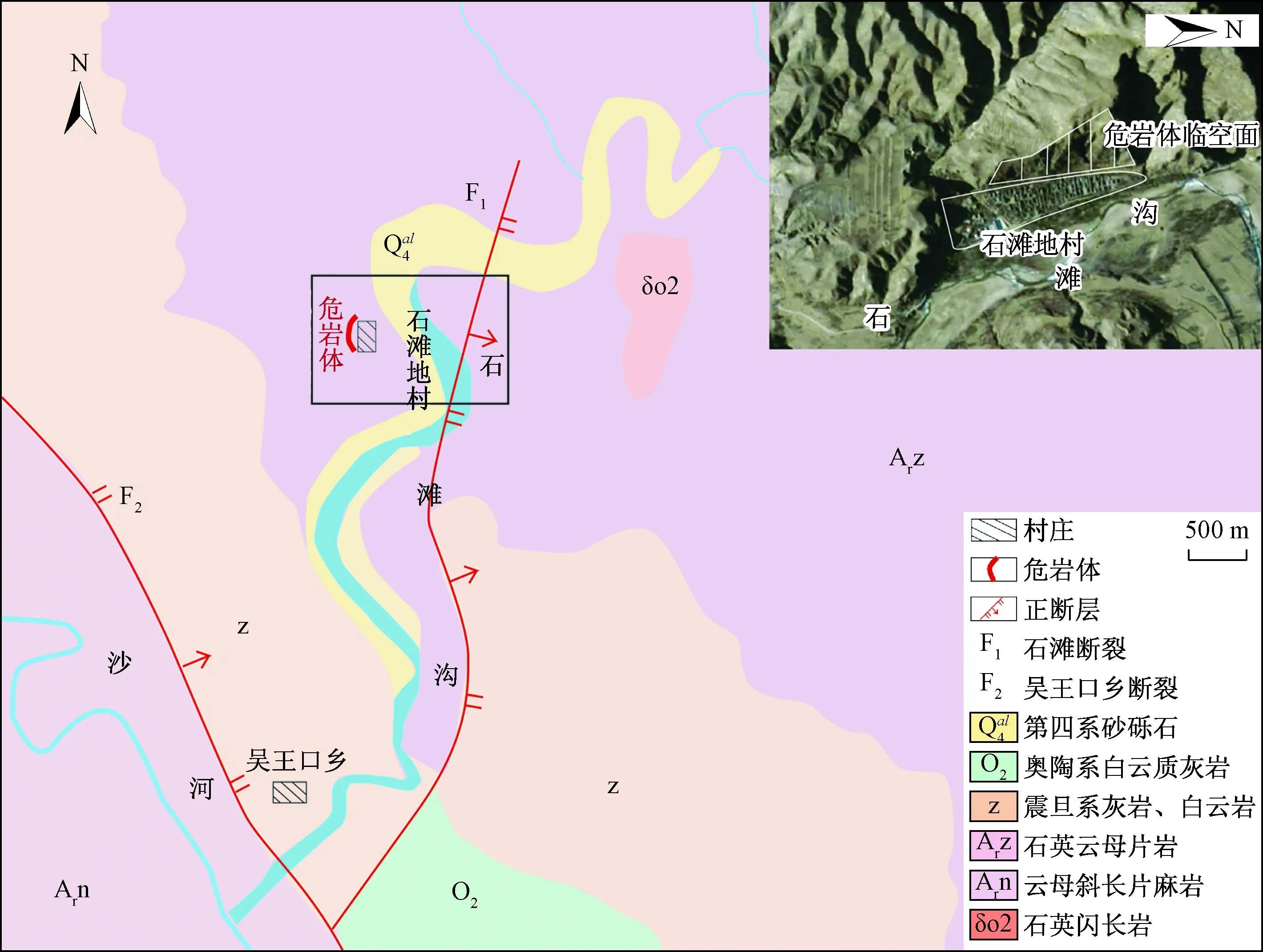

石滩地危岩体位于阜平县吴王口乡石滩地村,距阜平县约29 km,为中低山河谷地貌,地表河流侵蚀强烈,其东侧为石滩地沟(沙河二级支流),河谷宽度约200 m,两侧岸坡呈近直立陡崖,地形相对高差100~200 m。由于河流右岸为凹岸,受水流侧蚀作用,西侧斜坡高陡,形成石滩地村危岩体。坡面基岩出露,覆盖层较薄,植被覆盖率较低,坡脚堆积大量崩积物,坡度较缓,为20°~30°。

危岩区及周边地层出露为太古界五台群振华峪组、第四系坡积物、第四系松散砂砾石。五台群振华峪组(Arz)岩性为黑云变粒岩、黑云斜长片麻岩,夹斜长角闪岩和黑云片岩,为该区域主要出露基岩。第四系坡积物岩性以碎石土为主,褐色,结构松散-稍密,碎石粒径一般为2~30 cm,含量约60%,碎石成分主要为黑云变粒岩,分布于坡体前缘及缓坡地带;第四系松散砂砾石层,主要分布于石滩沟河道及河漫滩地带(图1)。

图1 石滩地村区域地质图Fig.1 Regional geological map around Shitandi village

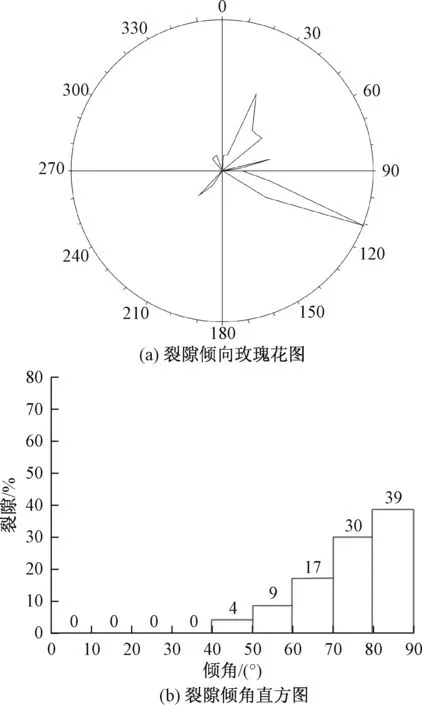

危岩区以单斜构造为主,地层产状为177°∠15°~220°∠20°,石滩沟东发育NNE向石滩沟断裂,吴王口乡附近发育NW向吴王口乡断裂。岩体主要发育两组节理,产状分别为20°∠65°~45°∠65°和100°∠70°~120°∠88°。

危岩区地表水为石滩地沟,河道中心距离灾害体约200 m,属沙河二级支流,自西北向东南流向,常年有水,流量受雨水影响变化较大。地下水类型为第四系松散层孔隙水和基岩裂隙水。第四系松散岩类孔隙水主要分布于坡脚第四系崩坡积,结构松散,透水性好,地下水动态不稳定,水位随季节变化而变化,主要由大气降水补给,排泄方式为地下水侧向径流,向石滩地沟排泄。基岩裂隙水主要赋存于石英云母片岩裂隙中,靠大气降水补给,沿裂隙向坡脚径流,至坡脚处补充第四系孔隙水,地下水位埋深随地形起伏,变化较大,富水性弱。

危岩区属暖温带大陆性季风气候,暖温带半湿润地区,四季分明,多年平均降水量为717.9 mm,降雨多集中在6~9月份,占全年83.4%;2016年7月19日发生暴雨,吴王口降雨量164.6 mm,石滩地降雨量145.2 mm。

2 危岩体基本特征

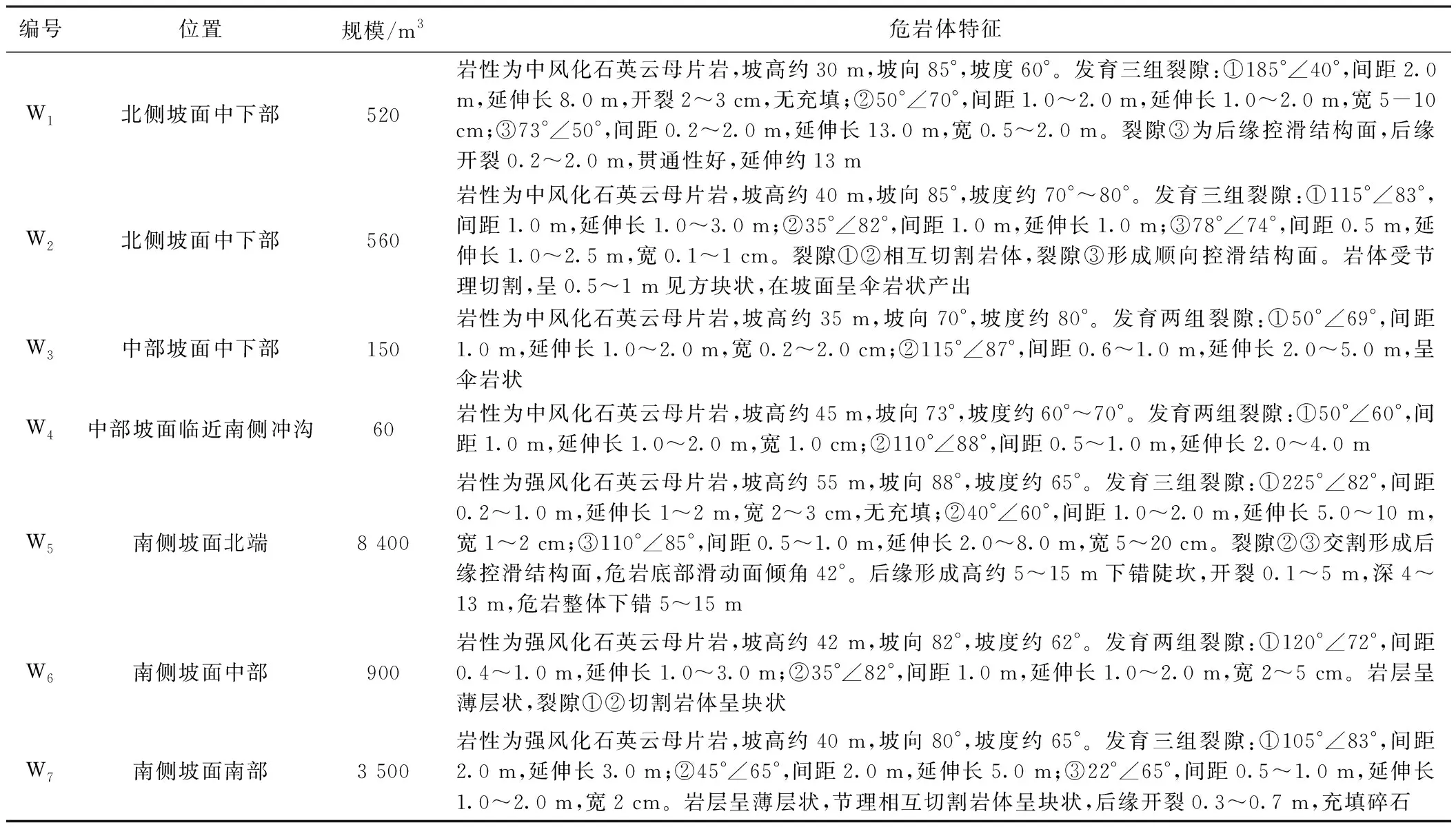

石滩地危岩体位于石滩地村石滩沟(沙河二级支流)右侧凹岸,距河道中心约200 m。山坡走向为北西-南东,坡向北东75°,坡度50°~70°,坡体中前部为陡坎状地形,坡度70°~80°,坡高33~107 m。坡体发育两条冲沟,将坡面分为北、中、南三部分(图2),北侧危岩区宽75 m,坡向85°,坡高33~107 m,整体坡度约60°,以坡体中下部陡坎危岩为主,即W1、W2。坡脚发育D1、D2堆积体。中部危岩区宽115 m,坡向71°,坡高50~90 m,整体坡度约60°~70°,该危岩区在陡坎肩部处形成伞岩,在坡面中下部发育危岩带W3、W4,坡脚堆积D3崩积体。南侧危岩区宽约200 m,坡向85°,坡高52~103 m,整体坡度约70°,划分为三处危岩带,即W5、W6、W7。坡脚自北向南堆积D4、D5、D6崩积体。其中D4、D6崩积堆形成时间较早,表层植被发育,D5为2016年7月19日降雨形成。

2.1 危岩体几何特征

(1)平面特征

自南向北共分为7个危岩体带(表1)。由表1可知,危岩体主要受两组节理裂隙控制,第一组节理产状为20°∠65°~45°∠65°,间距0.4~1 m,宽度0.2~15 cm,无充填;第二组节理产状为100°∠70°~120°∠88°,间距0.4~2 m,宽度0.1~10 cm,无充填。两组裂隙发育密集,连通性好,延伸长度1~50 m,与临空面组合共同构成危岩体边界条件。

(2)剖面特征

石滩地危岩体中W1、W5危岩体最为典型,威胁程度最大。危岩体浅表层卸荷裂隙发育,同时,受区域构造影响,北北东向节理发育,将岩体切割成大小不等的块体。在W5危岩体后壁形成宽2~4 m,深约10 m的倒锥形拉裂槽,充填崩坡积碎石。由于岩体结构面十分发育以及风化作用强烈,导致岩体表层形成大量不稳定块体,在剖面上呈梭形、铲形、不规则多边形,表层强分化带深度约3~5 m。在内外营力作用下经常发生规模不等的崩塌落石或滑塌现象(图3)。

2.2 结构面空间组合

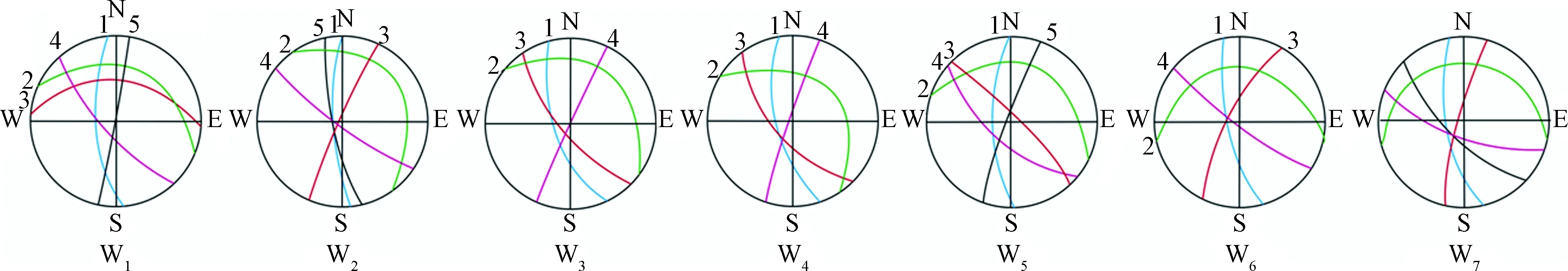

结构面对岩体稳定性起主导作用,多组结构面将岩体切割成大小不同的块体,危岩体失稳往往以结构面为边界条件[11]。确定危岩体失稳主滑面与失稳平衡条件,在崩塌预警防治中起着关键的作用。现场测绘表明,石滩地危岩体节理裂隙发育,虽复杂多变,但仍呈规律性变化,尤其是平行临空面方向的卸荷裂隙在静水压力作用下有进一步扩展的趋势,直接影响到危岩体稳定性,导致崩塌落石灾害。

石滩地危岩体的主控节理裂隙是在区域构造节理基础上产生的(图4),主要受NNE 20°(卸荷裂隙)、NE 45°(卸荷裂隙)、SEE 100°~120°(构造裂隙)形成的共轭“X”形裂隙与层理面相互切割形成危岩体。其中NN E20°、NE 45°方向裂隙是沿构造节理进一步扩展而形成,后期在静水压力作用下,危岩体后缘往往形成拉裂缝,甚至贯通于整个危岩体,导致危岩体失稳滑移。

图2 石滩地危岩体平面图Fig.2 Plane map of dangerous rock mass in Shitandi

编号位置规模/m3危岩体特征W1北侧坡面中下部520岩性为中风化石英云母片岩,坡高约30 m,坡向85°,坡度60°。发育三组裂隙:①185°∠40°,间距2.0 m,延伸长8.0 m,开裂2~3 cm,无充填;②50°∠70°,间距1.0~2.0 m,延伸长1.0~2.0 m,宽5-10 cm;③73°∠50°,间距0.2~2.0 m,延伸长13.0 m,宽0.5~2.0 m。裂隙③为后缘控滑结构面,后缘开裂0.2~2.0 m,贯通性好,延伸约13 mW2北侧坡面中下部560岩性为中风化石英云母片岩,坡高约40 m,坡向85°,坡度约70°~80°。发育三组裂隙:①115°∠83°,间距1.0 m,延伸长1.0~3.0 m;②35°∠82°,间距1.0 m,延伸长1.0 m;③78°∠74°,间距0.5 m,延伸长1.0~2.5 m,宽0.1~1 cm。裂隙①②相互切割岩体,裂隙③形成顺向控滑结构面。岩体受节理切割,呈0.5~1 m见方块状,在坡面呈伞岩状产出W3中部坡面中下部150岩性为中风化石英云母片岩,坡高约35 m,坡向70°,坡度约80°。发育两组裂隙:①50°∠69°,间距1.0 m,延伸长1.0~2.0 m,宽0.2~2.0 cm;②115°∠87°,间距0.6~1.0 m,延伸长2.0~5.0 m,呈伞岩状W4中部坡面临近南侧冲沟60岩性为中风化石英云母片岩,坡高约45 m,坡向73°,坡度约60°~70°。发育两组裂隙:①50°∠60°,间距1.0 m,延伸长1.0~2.0 m,宽1.0 cm;②110°∠88°,间距0.5~1.0 m,延伸长2.0~4.0 mW5南侧坡面北端8 400岩性为强风化石英云母片岩,坡高约55 m,坡向88°,坡度约65°。发育三组裂隙:①225°∠82°,间距0.2~1.0 m,延伸长1~2 m,宽2~3 cm,无充填;②40°∠60°,间距1.0~2.0 m,延伸长5.0~10 m,宽1~2 cm;③110°∠85°,间距0.5~1.0 m,延伸长2.0~8.0 m,宽5~20 cm。裂隙②③交割形成后缘控滑结构面,危岩底部滑动面倾角42°。后缘形成高约5~15 m下错陡坎,开裂0.1~5 m,深4~13 m,危岩整体下错5~15 mW6南侧坡面中部900岩性为强风化石英云母片岩,坡高约42 m,坡向82°,坡度约62°。发育两组裂隙:①120°∠72°,间距0.4~1.0 m,延伸长1.0~3.0 m;②35°∠82°,间距1.0 m,延伸长1.0~2.0 m,宽2~5 cm。岩层呈薄层状,裂隙①②切割岩体呈块状W7南侧坡面南部3 500岩性为强风化石英云母片岩,坡高约40 m,坡向80°,坡度约65°。发育三组裂隙:①105°∠83°,间距2.0 m,延伸长3.0 m;②45°∠65°,间距2.0 m,延伸长5.0 m;③22°∠65°,间距0.5~1.0 m,延伸长1.0~2.0 m,宽2 cm。岩层呈薄层状,节理相互切割岩体呈块状,后缘开裂0.3~0.7 m,充填碎石

图3 石滩地W1、W5危岩体剖面图Fig.3 Cross section map of W1,W5 dangerous rock mass in Shitandi

图4 石滩地危岩体节理裂隙倾向玫瑰花图及倾角直方图Fig.4 The rose diagram and dip angle histogram of perilous rocks in Shitandi

2.3 变形破坏特征

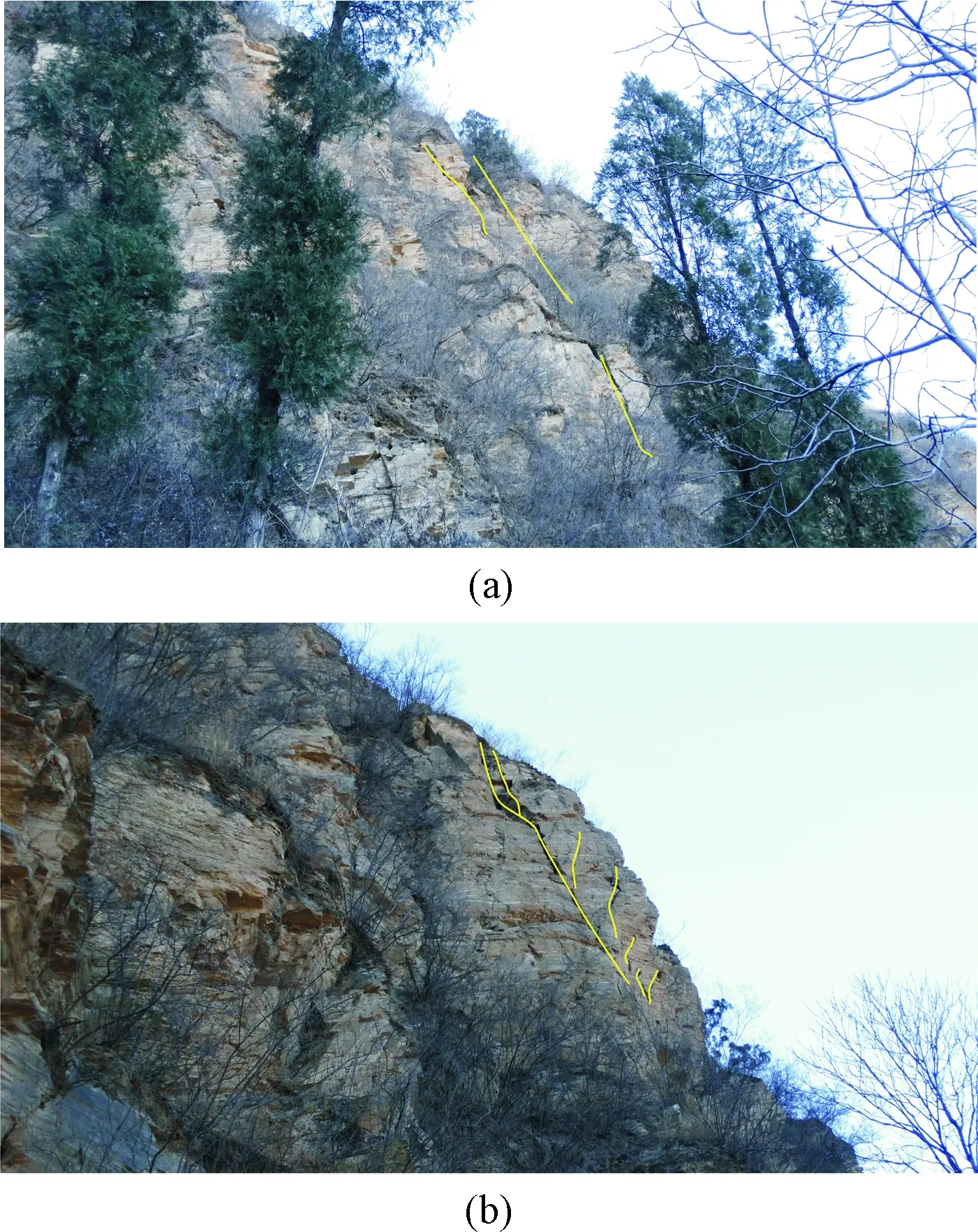

石滩地危岩体自20世纪20年代初开始变形,中间经过缓慢变形,在60年代,发生两次滑落崩塌,损毁3间房屋。2016年7月19日强降雨期间,危岩体再次发生变形破坏,突发滑落崩塌,在坡脚处形成D5崩积堆,长10 m,宽15 m,堆积高度约6 m,堆积体积约190 m3,距民房1.5 m。此次变形破坏主要发生在南部危岩体,危岩体顶部形成主控拉裂缝(图5(a)),宽度逐渐增加,危岩体本身发育一系列与后缘裂缝相交呈羽状分布的次级裂缝(图5(b)),在自重与静水压力作用下,后缘拉裂缝与次级裂隙扩张贯通,岩体失稳崩塌。

图5 危岩体变形破坏特征Fig.5 Deformation failure characters of dangerous rock mass

3 危岩体变形破坏模式

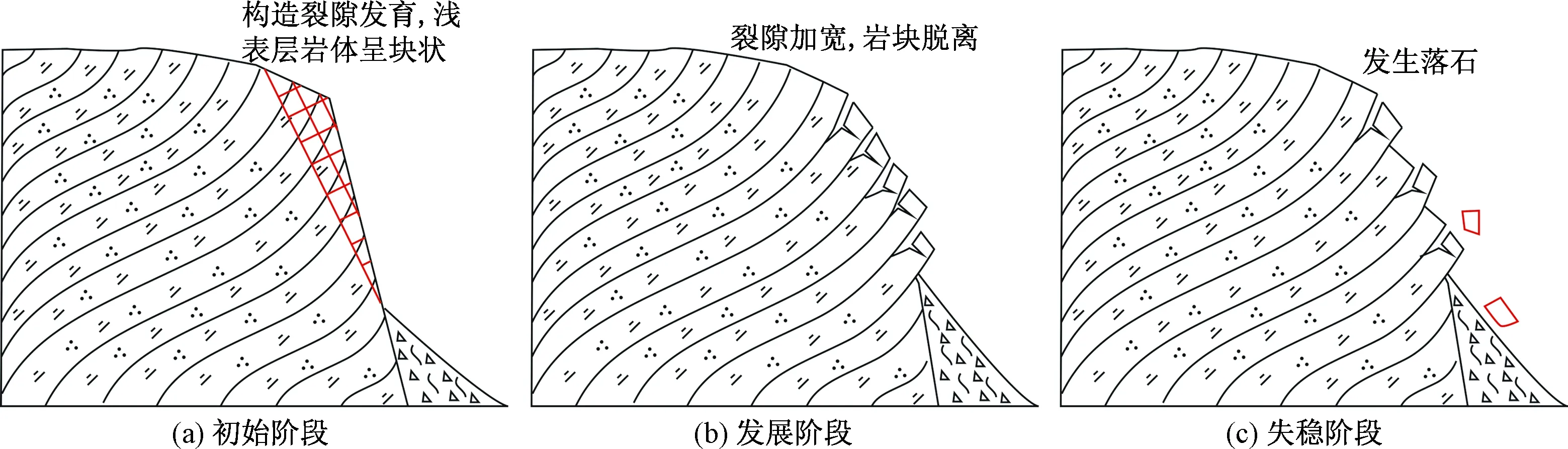

崩塌灾害的形成与发展是一个渐变演化的过程,剖析危岩体的破坏模式、演化过程是研究崩塌的形成机理及崩塌灾害防控的关键点。依据石滩地危岩体结构和变形特征,其变形破坏模式表现为倾倒式、滑移式、坠落式[12]。

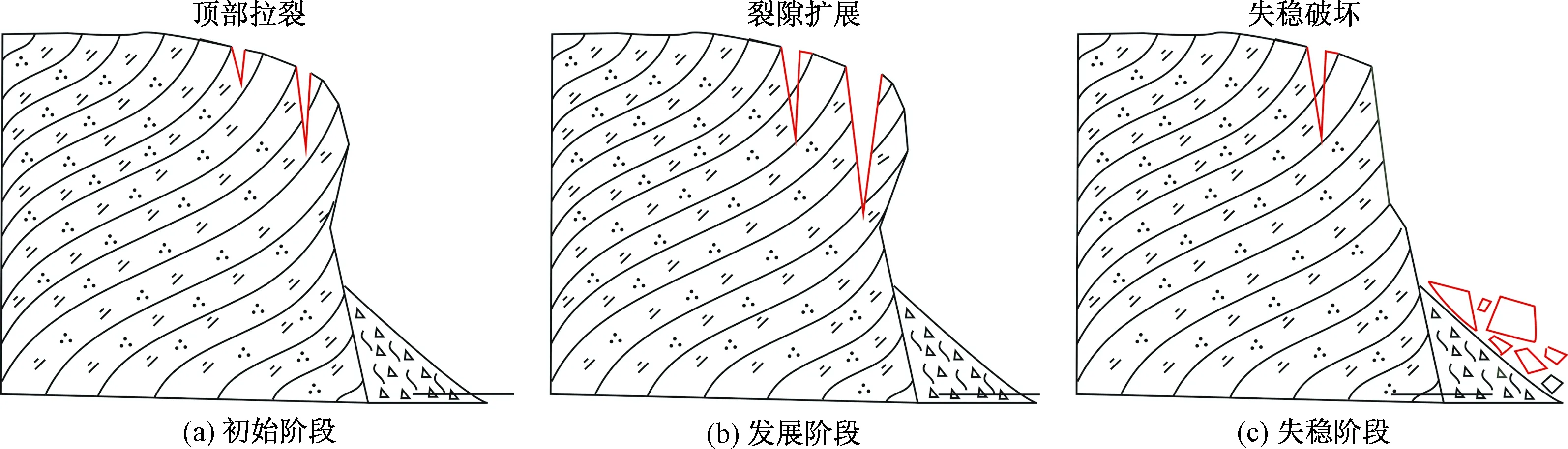

3.1 倾倒式

石滩地倾倒式危岩体坡顶高陡,区域构造节理与卸荷裂隙发育(图6a)。强降雨或暴雨时,雨水渗流进入裂隙,随着水头增高,裂隙水发生水楔劈裂作用,致使岩体后缘裂缝向两侧和深处逐渐扩展(图6b);岩体在自重力下向临空面方向倾斜,后期在强降雨或区域地震波作用下发生倾倒失稳(图6c)。

3.2 滑移式

滑移式危岩体初始变形是由于顺坡面的卸荷裂隙发育,坡顶中上部形成楔形岩块(图7a)。其后遭遇降雨,雨水楔入裂隙,对裂隙产生劈裂、挤胀作用,使裂隙向两侧与深部扩展(图7b),在楔形裂隙底部形成应力集中带,楔形体底部剪切力增大。同时,由于雨水入渗裂隙带,使其摩擦系数减小,节理或裂隙面抗剪强度降低,楔形体岩体在自重作用下发生剪切变形,沿卸荷裂隙面向下产生滑移(图7c)。这种模式下的岩体往往受顺坡向的结构面控制,岩块总体完整性较好,坡度相对较缓。

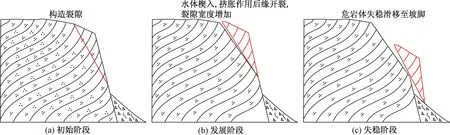

3.3 坠落式

石滩地危岩体呈薄板状,当斜坡临空面节理裂隙发育时,遭受强烈风化作用,岩体破碎,完整性差,呈不规则四面体状(图8a)。处于高陡斜坡顶部的破碎岩块在水的劈裂、挤胀作用下形成突出的危岩块体(图8b);同时,在危岩块体下部形成临空面,岩块丧失支撑力,易发生崩塌落石(图8c)。

图6 倾倒式危岩体成因模式图Fig.6 Toppling origin model of dangerous rock mass

图7 滑移式危岩体成因模式图Fig.7 Sliding origin model of dangerous rock mass

图8 坠落式危岩体成因模式图Fig.8 Falling origin model of dangerous rock mass

从上述三种危岩体破坏模式可以看出,石滩地危岩体变形失稳主要与岩体结构面和水的作用密切相关,危岩体发生失稳往往在强降雨期间发生。原始坡体发育大量节理裂隙,在水的楔入、挤胀作用下,节理裂隙面扩展贯通;同时,水的渗入减小了裂隙结构面的摩擦系数,降低抗滑力,最终致使崩塌破坏失稳。其中南部、中部危岩体以倾倒、坠落式破坏为主,北部危岩体以滑移式为主。

从危岩体变形破坏模式分析,石滩地危岩体破坏类型主要为两种:落石崩塌、沿裂隙面蠕滑破坏。其中落石崩塌是石滩地危岩体破坏的主要类型,尤其在降雨期间,南部、中部危岩体时有落石发生;北部危岩体坡度相对较缓,主要沿裂隙面蠕滑破坏,偶发生落石现象。

4 稳定性分析

4.1 赤平投影稳定性分析

根据现场测量的石滩地危岩体的节理裂隙产状,应用赤平投影法对该边坡进行稳定性分析[13-15]。各位岩体赤平投影结果如图9所示。评价结果见表2。

图9中1、2为坡面与片麻理产状,3、4、5代表危岩体节理裂隙产状(表1),从各危岩体赤平投影分析显示,天然状态下,危岩体W1为不稳定,W2、W4为稳定-欠稳定,W3、W5、W6、W7为基本稳定。

图9 赤平投影图Fig.9 Stereographic projection map

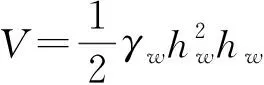

4.2 基于刚体极限平衡理论的稳定性定量计算

考虑三种工况计算石滩地危岩体稳定性,即天然工况G1、暴雨工况G2(饱和自重+裂隙水压,其中裂隙充水高度取裂隙深度的1/3)、地震工况G3(饱和自重+地震力+裂隙水压)。根据危岩体后缘有无裂隙采用以下计算公式:

(1)后缘无陡倾裂隙(滑面较缓)时按下式计算:

(2)后缘有陡倾裂隙、滑面缓倾时,滑移式危岩稳定性按下式计算:

式中:K——危岩稳定性系数;

W——危岩体自重(kN/m3);

θ——软弱结构面倾角(°),外倾取正、内倾取负;

Q——地震力(kN/m),按公式Q=ξe×W确定;式中地震水平作用系数Ⅵ级烈度地区ξe取0.05;

c——后缘裂隙粘聚力标准值(kPa);当裂隙未贯通时,取贯通段和未贯通段粘聚力标准值按长度加权和加权平均值,未贯通段粘聚力标准值取岩石粘聚力标准值的0.4倍;

l——滑动面长度/m;

φ——后缘裂隙内摩擦角标准值(kPa);当裂隙未贯通时,取贯通段和未贯通段内摩擦角标准值按长度加权和加权平均值,未贯通段内摩擦角标准值取岩石内摩擦角标准值的0.95倍。

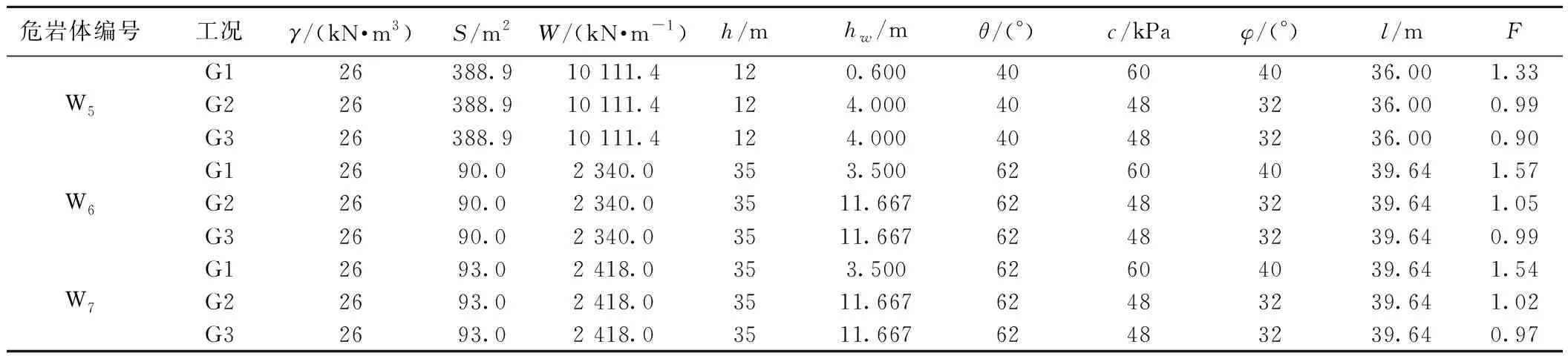

由于篇幅有限这里只列出了南侧危岩体计算结果表2。

危岩体在G1情况下均处于稳定状态,危岩体W1、W2、W3、W4在G2、3情况下均处于欠稳定状态;危岩体W5、W6、W7在G2、3情况下处于不稳定状态。在外界因素影响下南侧危岩体最不稳定。

4.3 危险区划定

为确定崩塌区对石滩地村的威胁范围,选取南、中部危岩体进行落石试验,计算最大水平运动距离,根据能量守恒与动能定理,共选定7处进行落石试验,落距分别为20 m、30 m、35 m、60 m、80 m、60 m和60 m。这里选取80 m作为危险区划定范围,同时设定20 m的缓冲区。若发生崩塌及时向南方向撤离(图10)。

表2 石滩地南侧危岩体计算结果

图10 危岩体威胁区Fig.10 Dangerous rock area

5 结论

(1)石滩地危岩体位于沙河二级支流右岸凹侧,危岩体表层节理裂隙发育,岩体破碎,地貌上属侵蚀中低山地貌,地形陡峻、沟壑纵横,可划分南、中、北三个危岩区,7个危岩带。

(2)石滩地危岩体是在特殊的地质环境背景形成的,而降雨是危岩体失稳的主导诱发因素。两组构造节理的发育特别是顺坡向卸荷裂隙的发育导致岩体风化强烈,岩体呈六面体块状,当遭遇强降雨时,水楔劈裂作用使裂隙易扩展贯通,岩体失稳崩塌。

(3)危岩体破坏模式表现为滑移式、倾倒式、坠落式。坡顶高陡处以倾倒、崩落为主;当顺坡向结构面发育时,危岩体变形以滑移式为主。

(4)稳定性分析结果表明,天然状态下,危岩体W1为不稳定,W2、W4为稳定-欠稳定,W3、W5、W6、W7为基本稳定,在暴雨(裂隙水压)作用下,南侧W5、W6、W7危岩体最不稳定,易发生倾倒、坠落崩塌灾害。依据落石试验及现场调查确定崩塌区威胁范围。除此之外,有必要进一步开展危岩体变形的监测预警,以保证石滩地村村民生命财产安全。