中国发票博物馆:见证中国商业进化历程

2018-09-19周聪聪

周聪聪

吃饭、购物、娱乐、通信……如今,人们几乎每天都要跟发票“打交道”。随着中国无现金社会快速形成,去纸化的网络发票也加速走进我们的日常生活。

发票又称发货票,本是一件经济往来的信物和商事凭证,却承载着极为丰富的商业史料。从古老的契约式发票开始,中国的发票演化轨迹同时也见证了中国商业进化的历程。

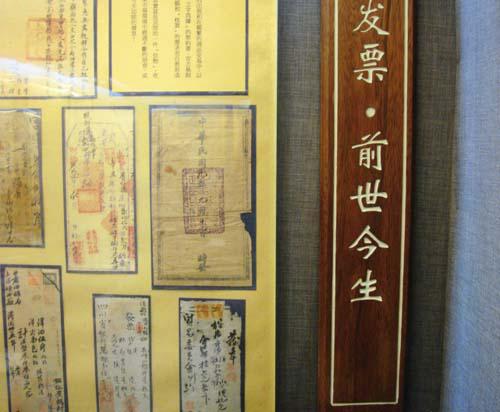

这次,就让我们走进河北经贸大学的中国发票博物馆,通过泛黄的老发票,追溯我国发票的前世今生,触摸一张张发票背后的经济、文化、民俗及政治印记。

追溯发票的前世今生

提到“发票”,首先呈现在你脑海的是一张什么样式的票据?

相信大多数人想到的会是我们日常生活中常见的定额发票、机打发票。

但走进位于河北经贸大学的中国发票博物馆,放眼2000多张泛黄的老发票,相信你会对“发票”二字拥有更丰富的理解。

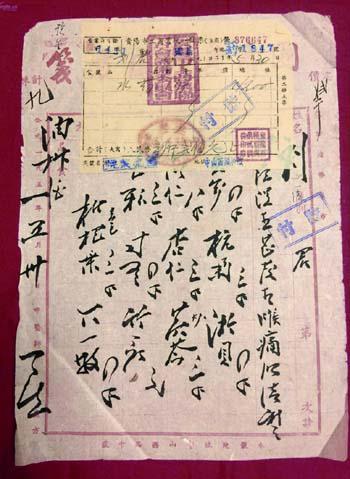

在博物馆展陈的早期发票中,我们看到一张山西原平“德生瑞”商号在辛亥年(1911年)开具的书契式发票。

它用毛笔在空白纸上直接开具,抬头为“万来源宝局”,正文书写了所售商品的名称、单价与合计价,并在抬头、价格和日期上分别加盖了抬头章、压数章和落款章。

“中国发票的雏形是书写的契约,或称书契式发票,其实就是一种民间信物,是借鉴民间的契约书和官方执照的基本要素逐步形成的。”中国发票博物馆馆长古建芹教授介绍。

“频繁的商品交易促使买卖双方都希望有一种能证明交易过程真实性的证据,因而产生了发票。”河北经贸大学中国发票博物馆名誉馆长、特聘硕士生导师毕志夫介绍,最早的发票就是将契约书中的多余文字不断简化成交易双方需要的内容,如交易货品的名称、数量、金额、时间、地点等。

此后,随着商品交易量的增加和规模的扩大,出现了雕版式发票,即采用雕版印刷术根据商家需要,在纸张上印上一些固定内容,如商号名称、年、月、日等,具体交易的数量和价格则据实填写。到20世纪二三十年代,上海、北平等地开始出现西方的舶来品——表格式发票。它是将交易商品需要的一些固定内容,通过制版将其格式化印在纸张上,交易发生时将具体内容填写在相应栏目中。

在博物馆的一个50厘米见方的独立玻璃展柜里,展陈着一张堪称发票博物馆“镇馆之宝”的苏州码账本封页。

这张出自张家口蔚县、长宽约30厘米的泛黄账本封页,一行行密密麻麻的“苏州码”就像一串串飘逸的五线谱,记录着从清光绪34年到民国元年的账目数据。

“苏州码看起来神秘难辨,其实它也很简单。”毕志夫介绍,苏州码是在阿拉伯数字进入中国以前,中国独有的计数符号,产生于800多年前的南宋,在阿拉伯数字进入中国前发明,因流传于当时工商业最发达的苏州而得名,清代和民国时期的契书、账本、账单和发票等都使用苏州码计数。

“苏州码是中华数字文化的瑰宝。时至今日,在我国台湾、香港、澳门地区,以及马来西亚等地仍有不少人在使用苏州码。”毕志夫解释道。

“由于发票是交易和经济活动的证明,对税收征管有较大影响,政府,首先是地方政府介入了发票管理。新中国成立后,国家税务机关更是加强了对发票的全面管理,从版式、印制、使用制定了一系列的规定。此后,表格式发票在全国广泛推行,同时,定额发票、限额发票、剪贴发票等也在不同区域或行业使用。如今,传统的手工填写发票方式正在逐渐退出历史舞台,机打发票、网络发票正在成为主流。”古建芹说。

“中国发票历史源远流长。每一张发票都是一扇窗口,反映着中国近代社会的风雨沧桑。每一张发票都是一件工艺品,展示了不同时代的风土人情。”古建芹曾是河北经贸大学财税学院的院长,虽然在教学岗位上已经从事了30多年的财税知识教育,但第一次看到毕志夫的发票收藏时,“只能用一个词形容,那就是‘震撼”。

考虑学校发展和学科特色建设,河北经贸大学与毕志夫合作,于2013年建成了中国首家以发票为主题的博物馆,使人们有机会从这些文物展品中追溯我国发票的起源与发展。“现在展陈的2000多件发票文物仅是我们馆藏品的一小部分。为了充分发挥发票文物的历史价值,我们学校正在考虑进一步扩大博物馆的展陈面积和规模。”古建芹说。

各个维度的历史印记

“中国发票博物馆是一座专题博物馆,一张张泛黄的发票,既是财税金融等方面的专业藏品,更是中国近代经济、民生、文化、政治等各個维度的历史印记。”古建芹表示。

在博物馆,我们看到了一张抬头为“新市场国货商场”的老发票,发票边框上方印着“搜集中华国产,推销名厂出品”的字样,边框右侧印着“多买一件国货,给国家保留一分元气”字样,左侧则印着“实行提倡国货,是复兴民族唯一方法”。

“这是近代中国市场被洋货控制的情况下,民族工商业提倡国货的一种宣传手段。”毕志夫介绍,在当时传播手段相对匮乏的年代,发票作为一种商事凭证,也成了一种宣传载体。

历史长河中,经济、文化、政治方方面面的变化,往往都会在发票的方寸之间,留下无声的印记。博物馆展出的一组五张不同时期上海国际饭店的购买大米的发票,就为历史的一个侧面提供了最直观的见证。

同样是购买一担大米,11年中,5张发票上开具金额的急剧攀升,达到了令人匪夷所思的程度:民国27年(1938年)买一担大米需要12元法币;仅仅6年后,民国33年(1944年),则需要68000元;民国36年(1947年),购买价是250万元;民国37年(1948年),价格竟飙升到372万元;到了1949年(民国38年),则需要支付11600元金圆券……

“1948年8月18日,法币改为金圆券,300万元法币折合一元金圆券。十多年里,物价飞涨速度令人震惊!”毕志夫解释道。

“一张发票包罗万象,在忠实记录经济、政治信息之外,同样是文化的一面镜子,是中国商业传统经营理念和地域文化的高度浓缩。”古建芹介绍,作为学校的教学实践和科学研究基地,在这里,不论哪个学科的学生通过参观都能有所收获。“比如,艺术学院的学生,通过观赏一张张发票,可以感受发票的艺术美感、设计理念、设计风格、制作工艺等,了解不同区域经济社会发展情况,也领略不同地域的风土人情。”

见证者曾经的百年辉煌

冀商,也曾有过百年辉煌。一张张发票就见证着冀商曾经的辉煌与骄傲。

博物馆冀商传奇专题,细数着昔日在冀商中最具影响力和代表性的三大商帮——“张库帮”“老呔帮”和“冀中帮”的风采。

“获白细布”“获大衣褡子”“南和小米”……在一份光绪4年(1878年)获鹿广泰礼商号的发票上,详细开列着这些当年获鹿(今石家庄市鹿泉区)当地产的各类商品。记载的货物发往地点是山西台邑(今山西五台县)的复义兴宝号。

“从这张发票不难看出,当年获鹿一带的冀中帮商号早已开启了通往外省的商品交流通道。”毕志夫介绍,历史上曾有这么个说法——“一京二卫三通州,比不上获鹿旱码头(指今鹿泉土门关)。”强调的正是获鹿历史上商贸地位的重要性。当时,获鹿是山西、陕西通往冀中的交通要道,是名副其实的商品集散地,被誉为冀中地区的“旱码头”。

在馆藏的一张民国29年(1940年)的“东口”天泰兴记发票上,我们看到在其上、下分别印有“张家口下堡地方税捐局发行”和“察哈尔省印刷局印”的标识。

“‘东口是清末、民初张家口的别称。早在清初张家口就是我国北方重要的商品交易集散地,被誉为‘北方旱码头和‘茶马商道。‘张库帮是以蔚县、阳原、怀安等地人为主,用骆驼、牛车载运茶叶、布匹、中药等商品,通过‘北方丝绸之路——‘张库商道,走向茫茫的草原大漠以及更远的欧洲地区。”毕志夫介绍。

“这说明至少从民国29年开始,张家口的发票已经由政府税务部门——下堡地方税捐局进行统一管理发行。这应该是民国时期最早由地方政府统管发行发票的实例。同时我们知道当地发票也由民间私印改为由察哈尔省印刷局统一印制,这在现有资料中是首次发现。”毕志夫说。

透过展陈的发票、契约、字据、文件及证书,我们可以感受到“勇于吃苦、自强自律、诚实守信、善于创新”的冀商精神。

在“同记与武百祥”主题专区,展示着一张15元的同记商场商品券。武百祥是“老呔帮”的优秀代表,他创立的同记百货商场一度垄断了东北地区的百货行业。

“从1928年开始,同记百貨商场向社会发售自己的商品券和礼品券,创造性地运用了这种独特的预收款经营手段,每年仅在春节、元旦、端午节、中秋节就可售出5万多元的商品券。”毕志夫介绍,其实这种方法就是今天一些商场常见的购物卡,不同的是同记发售的商品券购买时以打九五折优惠于顾客,这一方法既适应了当时社会上人际往来的需求,也为公司筹集资金的同时巩固了客源。

展陈的一份清光绪22年(1896年)获鹿“万庆恒”合伙人的契约上写着这样的一段铺规:“不论掌柜伙计,不许游戏嫖赌,如有犯者,即按应支钱算账出号……”

“从以上内容更可以清晰地看到,河北商人的前辈很早就能在契约制度上做到严律每一个合伙人的行为准则,无论掌柜、伙计在制度面前人人平等。”毕志夫表示,“冀商的这种自律自强和洁身自爱的传统品德和契约精神,正是冀商能够在商界获得成功的重要保障。”