若无“雕绘”,人居建筑会怎样?

2018-09-19陈凯峰

■ 陈凯峰

人类早期的栖息空间及方式是“穴居”,这一点很明确,也为各文化区的人们所认同,如中国古人所说的“穴居而野处”(《易传·系辞[下] 》载)。只是所居是什么样的“穴”、如何择居及居用、有无人类栖息的标识等问题的认识,迄今尚不是很清晰,这同样是文化学者或建筑师们热切关注的问题。

这种人类的早期栖息之“居”不一定是“建筑”,也许就只是一处天然所成的洞穴(参见图30-1左)。在非“建筑”空间里的“文化”存在,是一种特殊的人类生存现象。如人类早期的几个文明区里,都曾有人居洞穴遗迹的壁画(参见图30-1中)、壁刻(参见图30-1右)等遗存,其画、刻等所表现或反映的是当时栖居者生活活动的一些场景及内容。

第一,人类早期遗址中的“画刻”是非本能的“艺术”创作。

其一,“自然空间”体中的人力因素。

与所有动物一样,天然所成洞穴无疑是最便利相宜的可居之所,山岩石壁之洞、高原土丘之窟、老树根茎之穴等等(参见图30-2),都可能有天然所成的空间,也都可能成为人类的择居之所;而且,也因为有了人类的入住(不管此前有无其它动物居存),就可能留有人类行为的遗迹,甚至可能是非本能的行为遗迹。而无论是什么人类行为,也包括可能有的非本能行为现象的内容,该处所还是自然所成的“空间”,其“空间”性质并未改变,当然也就不可能是现代科学概念的“建筑”。

图30-1 人类早期生存洞穴“画刻”遗例示意图(左:洞穴;中:壁画;右:壁刻)

当然,即便其“空间”可能有人类之力的因素,恐怕也未必是“建筑”。如“土居”之窟(参见图30-2中)、“树居”之穴(参见图30-2右)等。文明前的“石器时代”的人类,就完全有能力、有可能掘土或挖树而有其可“居”存的“空间”,但这种“空间”所成的挖掘能力,并没有超越动物本能的范围,其人类非本能的创造性的意义并不严格,则在对人类早期居所的认识上,并以“文化”科学的概念论之,不可以“建筑”视之。

其二,“自然空间”体中的“文化”“艺术”。

人类“创造”行为可能遗存于曾经生存留居的空间场所,早期栖身的“岩洞”“土窟”“树穴”等空间。而最显著、也最有可能遗存的非本能“创造”,应该就是当时生存生活所可能有的意识表达的“画刻”。

图30-2 “建筑”前人类“居所”示意例图(左:岩居;中:土居;右:树居)

“群居”是动物的一般性质,既为了物种的繁衍,也为了集体力量的增强。而“群居”或种类群体活动的一项最重要的因素,是个体间的信息交流。在现代人类学理论的概念里,每一个物种通常都有自己的信息交流方式(如单音节或多音节的飞禽的“鸟语”、走兽的“兽语”等),只有人类才有“符号”这一特有的个体间信息的表达沟通方式。只有进化形成后的“人类”的入住,才可能有某种“符号”的遗留。显然,天然洞穴空间的壁面的“符号”遗迹,就成为现代人们判断是否曾为“人居”的最主要的实证。而洞穴壁面的“符号”源于人类特有的非本能有机意识的表达,或“笔画”、或“划刻”,或“写实”、或“表意”(参见图30-1中、右),都是人类个体间的一种信息传达方式,且唯人类独具的一种“文化”能力。所“画”、所“刻”之作,其线条表现在洞壁上,是为“符号”,虽没有“再造”洞穴空间而非“建筑”(参见图30-3左),但线条所呈现的“符号”已具有“艺术性”却是不可否认的(参见图30-3右)。

可以说,人居“空间”始于画刻“艺术”。若没有这一“艺术”,人类文化的“创造”也许一直处于“蒙昧”未醒的状态。

图30-3 “建筑”前人居空间“艺术”遗例图(左:非“建筑”;右:真“艺术”)

第二,人类早期非本能的“艺术”创作,引导了“建筑”及“人居”社会的空间创造。

一般认为,在中国文明史上,最早有明确的文字是“陶文”,其后,随着人类使用骨器、玉器、金属器等工具及用品的演变,又有了甲骨文、玉文、金文等的出现,且都缘于在不同使用器具上的铭刻而命称的。其实,人类以“符号”作信息表述传递的方式及媒介还很多,比如御寒的动植物皮(如兽皮、树皮等)、居处的地面和璧面等,都可能是“符号”的媒体。而现今人们所认知的中国最早的“文字”,却只是“陶文”或“甲骨文”,特别是后者,且所认识的“字”义还带有较多的今人对“象形”解读的成份。就比如人类早期对“人居”及其群体社会存在的描绘的“字符”表述,就是一件“形象”的空间艺术作品。

首先是人居“围护体”及功能空间的表述。

如上文提到的《易传·系辞(下)》所说的“上古穴居而野处”,接着又说:“后世圣人易之以宫室”。其“宫室”演自“上古穴居”,也就是中国文明后最早的人居“建筑”的称谓。对此称谓,中国最早的辞书《尔雅·释宫》云:“‘宫’谓之‘室’,‘室’谓之‘宫’”。所释粗略看来,似乎“宫”就是“室”,“室”就是“宫”。当然,或许后世的人们也并不太在意这一“释‘宫’”所可能有的空间问题。其实,两者应该还是有区别的。以甲骨文的“宫”这一字符而论,该字符的外侧线条轮廓就象是一座置于地面上的建筑画像,两坡顶及支撑坡顶的竖墙,竖墙立于地面;而地面没有线条的表现,似乎意味着竖墙的深入地面,为地面之土所掩蔽而看不见,或者说竖墙是有承接的地面下的基础的,以增强其构筑物的稳定性。显然,这就是一个具有创造性意义的人居“围护体”。然后,在这一“围护体”内,置有一个个闭合空间,每个闭合空间或许可谓之为一个入住而“至”的“(居)室”,甚至可以是上、下构成的“(居)室”组合的功能空间,这或许又可谓为叠加功能空间的“重屋”之“楼”(参见图30-4左)。因此,演进于象形字符的甲骨文的“宫”字,也许“宫”并非可谓之为“室”,而更象是一个有多居室空间组合的人居体,甚至是可容纳一个族群居住的大空间蔽护体。而该蔽护体的立面造型,与后来形成的中国传统建筑及空间结构是非常相似的,甚至可说是引导了传统建筑的“营造”形成。

图30-4 人居“空间”与群居“社会”关系的甲骨文“符号”示意图(左:人居之“宫”;右:群居之“官”)

其次是人类“群体”及社会结构的表述。

人类最大的优势及能力是非本能的有机创造,创造出一个“避害”的生存空间无疑是人类的第一要务。于是,建筑就从“穴居而野处”中逐渐孕育产生而形成了,并以独立空间的“蔽护体”的创造形成为基本标识,将自然界中所可能有的危害因素隔离在外,创造出可居人类生存生活的安全空间,这也就是“建筑”最本原的功能目标及基本宗旨。而这一人类的空间创造同样是“群体性”的,是集合所有人类文化之力才有的行为结果,或者说是一种“社会性”的集体行为现象。那么,将一个个“人”或“人群”的个体联结成一体,这大致就是后来形成的人类社会分工协同的“官”,中国早期字符的“甲骨文”同样有形象的构成表述(参见图31-4右)。

显然,人类社会的所有构成也同样离不开“建筑”这一“围护体”,这才是空间与实体、形式与内容均合一的完整的“人居”社会。

第三,传统建筑乃至近现代以来建筑的“雕绘”,其实就是早期非本能的人居“艺术”创作的延续。

从人类生存的理性角度来看,早期栖居出现的洞穴“画刻”,最初大概就只是一种生存活动的行为需求现象。人类早期群体协作活动的主要工作和目的,是为了生存资料的获取而作,或渔猎、或采摘,所得猎物或果品等,便为“群体”共享资料,并通常有过冬或应急等必要的物资剩余和储备。于是,这便有了物品的存贮、保管、分配等的需要,“结绳记事”(参见图30-5中)或后来的传统“薄记”(参见图30-5右)的原始雏形就出现了,在栖居的存贮处出现标记的线条刻画(参见图30-3右),乃至后来出现在石器、陶器等用具上的划刻记符(参见图30-5左),显然就是最早的“记事”方式。

图30-5 中国传统“簿记”发展形成示意图(左:陶刻;中:结绳;右:簿记)

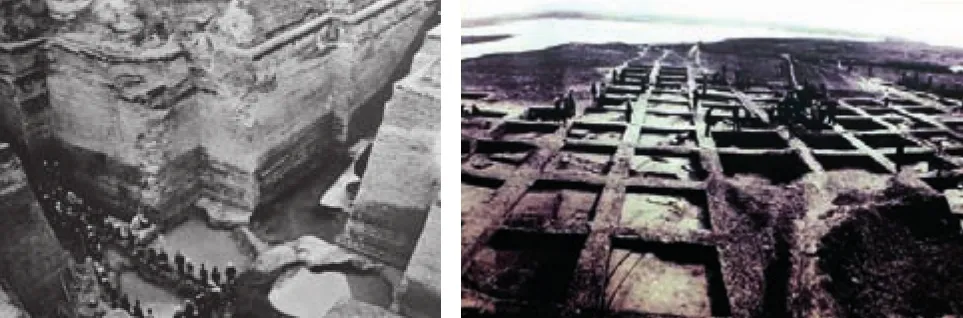

当生存的功能空间被创构、并已足够人类生存的起居活动的需求后,由基本信息交流的刻画、到视感意识的欲望和表现就成为一种新的需求,这是人居空间逐渐形成的一种人类主观赋予的新功能。在现今人们发见“甲骨文”的那个殷商时期,其“甲骨文”出土的、包括有宫城和王陵等功能建筑的“殷墟”遗址(见位于河南安阳发掘现场的图30-6左),就有建筑的“抱膝人形石础”的遗构的同时被发见。仅通过此建筑木构架的“石础”的“抱膝人形”,便可知雕刻在当时也已成为建筑功能构件营造的一种构成方式。而在更早的商初“盘龙城”的遗址上(见位于湖北武汉发掘现场的图30-6右),其城居建筑与陵墓建筑及墓棺等的木构件,雕刻乃至浮雕、彩绘等早已存在。

图30-6 中国早期建筑遗址发掘实例旧照(左:“殷墟”遗址;右:“盘龙城”遗址)

可见,从人类早期的物质生活需求的线条刻划、象形字符,到文化发展后的文明前后的意识生活需求的“雕饰”“绘饰”等在建筑上的出现,说明了人类非本能行为现象在人居建筑中构成内容的存在,并成为其不可分割的功能组成部分,后来的“传统建筑”乃至“近现代建筑”也就是在这一文化发展状态及社会环境中形成的。

图30-7 中国传统建筑“雕绘”例图(左:立面“造型”;中:门头“雕刻”;右:梁枋“彩绘”)

图30-8 近现代建筑“雕绘”例图(左:立面“造型”;中:门头“雕刻”;右:壁面“彩绘”)

中国在文明繁盛的秦汉以后形成的“传统建筑”,已完全可谓是非本能意识占据主导地位的“艺术”的产物。其人居之“宫”(甲骨文“”)的结构早在先秦就已经有了明确的形制:竖墙“筑室百堵,西南其户”;屋宇“如鸟斯革,如翚斯飞”(《诗经·小雅·斯干》载)。那么,这样的功能建筑能没有“艺术”蕴涵?何况,一个个功能空间的“室”的“百堵”之墙,一扇扇朝阳的门窗之“户”,都可能是雕刻装饰的部位(参见图30-7中);而且,“约之阁阁”(同上)的主体木构架,其立柱、横梁、穿枋等均需要油漆的保护,这又何尝不是彩绘饰面(参见图30-7右)的部位?因此,“传统建筑”既有技术性的人居空间功能的满足、也有艺术性的雕绘装饰功能的需求,是空间“技术”与雕绘“艺术”的结合形成了其“建筑”,并成为一种人类非本能意识支配的文化性的“传统”。

近现代后,成熟的建筑学理论更是确立了“技术”与“艺术”结合的“建筑”的核心概念,没有“艺术”成份的蕴涵就不可能是“建筑”,更不可能是人类文化心物结合态的一种“空间艺术”的形式。人类文化的近现代缘亦源于西方,近代西方始于“文艺复兴”,复兴“古典”的艺术,拱券、柱式及雕绘等艺术手法便是近代建筑的基本内容,甚至被传播而进入“近代”的其他文化区也同样是这一“古典”艺术的作品(如中国近代建筑的图30-8左),似乎没有西方“古典”的拱券、柱式及雕绘等的构成就不是近代建筑(参见图30-8中),这在世界各地的近代是一种人居的普遍现象。而进入“现代”,虽然仍是西方文化居世界文化潮流的主导地位,但“工业革命”后的“工业化”社会及人居的现象盛极一时,“方盒子式”建筑一度风靡全球,极端“功能主义”的“住宅机器”成为一种工业产品而使建筑似乎遗忘了“艺术”因素的存在,这或许是西方建筑在“现代”的一种短暂的迷失。不过,“现代建筑大师”自身及后继的建筑师们,后来还是觉醒而认知了“艺术”成份的不可或缺,“个性化”“人情化”很快就取代了“工业化”,“雕绘”又回到了人居空间里(参见图30-8右)。

结论:“建筑”的“艺术性”及“雕绘”等表现,都是由文化决定的。

对地球生物圈来说,“文化”是人类的特殊创造,且其最基本、最伟大的文化创造就是“建筑”;而被创造的“建筑”,不管是怎么创造的,都首先是文化,文化的本质及规律便决定了建筑的存在性质。因为人类是非本能的动物,其生活需求同样是非本能的,作为“物”的空间实际居用的功能满足只是生存本能的一方面,另有“意”的空间艺术美感的功能满足则是生活非本能的另一方面,两者缺一不可。故而,建筑是一种以“空间”为特征的实用艺术,造型及引“雕绘”等其它艺术手段为用是其基本的艺术表现方式。

由此,可以认为,没有“雕绘”等艺术成份的蕴涵就不成其为“建筑”,这是人类在文化创造中的根本性质所在。