关于阅读取向的研究述评

——基于736篇文献的分析

2018-09-17刘月范蔚

刘月 范蔚

(西南大学 教育学部,重庆 400715)

阅读是学生自我发展和成长的必要途径,也是其参与社会活动、进行思想交流的必经之路。阅读取向是阅读主体在整个阅读过程中的内在动机和意向。阅读取向会影响教师对教学目标的设定、教学内容的选择以及教学策略的调整,同时也会影响学生对文本的阅读层次与内容把握。通过对相关文献的分析,发现目前已有的研究主要集中在阅读取向的内涵、影响阅读取向的因素以及树立某种阅读取向的策略三个方面。关于阅读取向内涵方面的研究,目前国内并无统一的概念界定,仅仅是针对前人的观点进行补充与细化;在阅读取向的影响因素方面,研究者们以不同的理论基础为指导进行了相关探讨,分别从不同的视角探讨了阅读期待、文本体裁以及文化潮流背景对阅读取向的影响;在树立某种阅读取向策略方面,以一线教师为主体的研究者主要从教学策略角度进行探讨。通过对目前已有研究的分析,发现关于阅读取向的研究在研究内容、研究方法和研究视角方面还需要进一步研究。本文旨在通过对文献梳理了解相关的研究动态,发现近年来阅读取向的变化趋势,把握阅读取向的相关特点,借鉴研究成果指导实践并为“阅读取向”的进一步研究提供借鉴和参考。

一、文献来源与构成

笔者于2017年12月,以“阅读取向”为关键词在“CNKI资源总库”进行检索,检索出自1989年至2017年文献共736篇(截至2017年12月28日),其中期刊文献656篇、硕博论文25篇、报纸49篇、国际国内会议6篇。

二、研究结果与分析

笔者以检索到的有效文献作为基础,从文献数量以及文献内容两个方面进行分析,其中文献内容包括研究视角、研究内容以及研究方法三个维度。通过对文献进行梳理,为后续相关研究提供理论基础。

(一)文献数量的分析

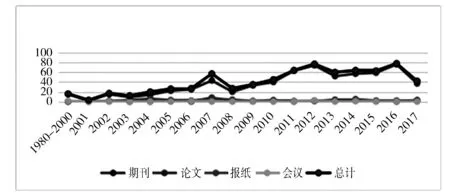

通过对文献数量的分析,可以对1980年以来我国阅读取向方面的研究趋势做出整体把握。由图1可知,关于阅读取向的研究在文献数量上呈现出总体上升偶有起伏的波浪状态势。2000年以前,在阅读取向方面的相关研究较少;2001年至2017年,文献数量明显增多且总体上呈上升趋势,其间在2007年、2012年和2016年出现文献量的高峰期,随后在次年下降然后继续缓慢上升。

结合国际国内的相关背景分析其原因,20世纪80年代以来,国家政治稳定、经济发展,为教育事业的持续前进提供了社会保障,学科的相关研究越来越具体多元,阅读作为语文学科教学的重要组成部分日益受到关注,关于阅读取向的研究也逐渐开始出现;新世纪以来,国际上越来越注重学生的阅读素养,各类测评项目相继出现,如PISA(国际学生评估项目)和PIRLS(国际阅读素养进展研究项目)。2001年,全国进行了新一轮基础教育课程改革。教育部于同年颁布《全日制义务教育语文课程标准(实验稿)》,在阅读相关方面,对不同学段作出了相应的学习和能力要求。在国际国内因素的纵横影响下,阅读相关领域成为学者们关注的焦点。为了更好地满足时代发展的需求,促进学生阅读能力的提升,越来越多的学者将研究目光转向阅读取向方面,致使这一时期的相关文献量持续增加。

图1 1980年以来我国阅读取向研究文献量统计

(二)文献内容分析

阅读取向研究是一个比较宏观的范畴,为了进一步把握阅读取向相关研究的详细情况,笔者选取检索结果中的有效文献通过内容分析进行梳理,发现自1989年以来,关于阅读取向的相关研究主要聚焦在三个方面:关于阅读取向本体的研究、影响阅读取向因素的研究以及树立某种阅读取向策略的研究。

1.阅读取向本体的研究

通过对文献内容的梳理,可知:关于阅读取向本体的研究,主要集中于对阅读取向内涵的探讨。有的研究者在“阅读取向”定义方面作出分析,认为“阅读取向指读者阅读的内在动机和意向。某种类型的阅读内容被个人接受、认同并构成其阅读主体和主流,内化成个人的阅读要求,就成为一个人的某种阅读取向”[1],这种观点被后来的研究者广泛引用。有的研究者在“阅读取向”具体分类方面作出探讨,王荣生(2003)在《语文科课程论基础》中提出了“鉴赏者”与“解读者”[2]166两种取向,随后又论证了2000年修订的《全日制普通高级中学语文教学大纲(试验修订版)》所倡导的阅读取向,回归到对“鉴赏者”的守护,并解读了方智范在《对文学教育问题的若干思考》中的“感受”阅读,提出“感受性阅读”。同时结合相关的课例论证了“感受性阅读”是一种什么样的阅读姿态、阅读方式,以及“感受性阅读”取向和“鉴赏者取向”的联系与区别[3]。随后有研究者提出了“阅读取向是指培养学生的阅读能力,既有课程目标层面的解读,也有具体教学形态层面的理解。具体的教学形态中,至少存在着四种阅读取向,即‘作业者’取向、‘职业性阅读’取向、‘感受性阅读’取向与‘鉴赏者’取向,同时指出四种取向中,‘作业者’取向、‘职业性阅读’取向更看重教师的价值取向,‘作业者’取向意在寻求‘思考与练习’的正确答案, ‘作业者’取向把语文教学看作是机械的知识积累的过程,把积累知识作为语文教学的主要目的”[4]。

2.影响阅读取向因素的研究

阅读取向是整个阅读行为的核心,制约着阅读行为,阅读取向也受多方面因素的影响。通过对文献的分析,可以发现过去的研究在影响因素方面主要有三个方面的讨论。

从心理学的视角探析,阅读期待决定阅读取向。“阅读期待”指的是阅读主体在阅读文本之前从心理上对阅读目的的构想,阅读目的会影响主体的阅读行为和阅读方式。每个阅读主体在进行阅读活动之前都会对阅读文本内容与阅读目的有一定的构想。王荣生于2003年在《语文科课程论基础》中对“鉴赏者”和“解读者”两种阅读期待做出了探讨,所谓“阅读取向”是阅读主体的阅读姿态和阅读方式,鉴赏者的阅读取向是“将别人的东西当作自己的东西来感受”[2]166-177。同时也引用日本学者长谷川泉对于“解读者”阅读姿态与方式的解读,认为解读者阅读取向是“将别人的东西当作别人的东西去理解”[2]166-177。这一观点影响了我国诸多的研究者,在此基础上,有研究者从“鉴赏者”与“解读者”这一视角对我国中学生阅读取向做出分析并提出解决策略[5];也有研究者从鉴赏者取向对阅读策略提出了建议[6]。此外,除去王荣生提出的“鉴赏者”与“解读者”视角,还有部分研究者从阅读直接目的视角探索学生的阅读取向,比如消遣性阅读、功利性阅读等。

在阅读学视角下,从文体角度探析阅读取向。“文体视角”指的是从文本体裁样式的角度对文本进行解读。董味甘在《阅读学》一书中,将文本体裁分为五个大类,分别提出相关的文体特征及阅读策略[7]277-413;韩雪屏提出“阅读思路要随阅读目标而转移,依文体种类而变动”[8]86;王荣生也曾提出要基于文体进行阅读。对文体的相关解读为后来阅读取向相关研究奠定了基础。通过对文献的分析,可以得知,诸多的研究者从文体的角度对阅读取向进行了探讨。有的研究者从议论文的角度去探析阅读教学的价值取向[9],有的研究者从小说和戏剧的角度去观照阅读取向[10],也有从阅读取向角度探讨新闻阅读类文体的阅读教学[11];有的研究者将非连续文本与连续性文本的阅读取向作了对比,提出“两类文本阅读的价值取向完全不同:连续性文本的价值取向是为了阅读而学习;非连续性文本的阅读主要体现为获取信息、处理信息、评价信息的能力”[12];此外,还有研究者参照“国际阅读素养进展研究”项目以及结合我国语文课程标准将文本分为“文学类文本”和“信息类文本”,提出“文学类文本阅读在于培养读者对于文本的阅读和鉴赏能力,信息类文本阅读需要更多的理性思维和分析能力,运用阅读信息类较为常用的方式方法。阅读此类文本,读者多带有实用的目的性,采用接受式、批判式、操作式及创作式阅读”[13]。

通过对文献的梳理,发现从文体角度切入阅读取向,部分研究者热衷于“案例研究法”,通过某一个教学设计,来探究其中的阅读取向。这类文献的研究者主体是一线教师,如有教师为了了解小说的阅读教学是否需要阅读取向的观照,以张全民的获奖课例《装在套子里的人》作为案例进行分析[14]。

从社会学视角切入,探析不同文化潮流背景下的阅读取向。随着经济和科技的发展,人类生活发生了翻天覆地的变化,阅读作为人类社会最重要的思想交流活动也必然受到影响。当今是一个文化多元的时代,从不同的视角出发能够发现不同的社会文化。作为时代背景的社会文化,必然会影响到阅读主体的价值取向。从文献中可以探析,诸多研究者以社会学视角为落脚点,对不同社会文化潮流背景下的阅读取向进行了探讨。其一,多位研究者从大众文化背景视角对大学生阅读取向作出了探究,认为大众文化背景下,大学生阅读倾向趋于消极化。其中李洪义(2011)在其论文中从审美情趣角度解析了大众文化对大学生阅读取向的消极影响,认为“由于大众文化从某种意义上讲带有一些‘非道德化’的因素,因而非常容易使学生趋向感性化、鄙俗化和功利性,并且还会导致审美追求的迷茫”。其二,不少研究者从网络时代角度对在校学生的阅读取向作出了探究。罗燕(2007)认为,网络时代下,主体有追求速度、浅层关注以及功利性的阅读倾向。赵元斌(2014)和黄伦峰(2015)从网络时代对大学生阅读取向的影响方面进行了调查研究,其中赵元斌从设备数字化背景和通信网络化两个维度来对社会信息化背景下大学生阅读取向的负面影响进行了分析。还有部分研究者从网络时代背景观照阅读教学策略,邓峻峰(2015)、区倩妍(2015)分别提出如何在网络环境下进行个性化阅读和写作。其三,随着“读图时代”到来,人类的阅读方式发生了巨大的转变,学生的阅读取向受到较大的影响。研究者将目光聚焦到“读图时代”下,如何进行阅读教学,树立恰当的阅读取向。叶黎明、陶本一(2007)对“读图时代”语文阅读教学的危机与走向作了梳理,提出在阅读取向方面存在鉴赏取向与娱乐取向的较量。有的研究者在“读图时代”下,阅读教学策略方面进行了探索[15]。还有研究者在心理学和社会学两个视角的观照下,从受众心理出发,提出了阅读主体的审美在时代背景下的变化[16],同时也有从受众心理和阅读取向两方面来探讨阅读习惯的研究[17]。

在探讨某种主流文化下学生阅读取向的硕士论文中多使用“问卷调查法”,有的研究者为了探讨大众文化背景下学生的课外阅读取向[18],通过设计问卷、发放问卷、分析问卷等途径对该课题进行探讨,分析了学生阅读取向现状并提出了课外阅读导向对策。在社会主流文化背景之下研究阅读教学策略或者阅读取向具有一定的现实意义与时代意义,能够把握时代文化背景之下,了解各个层次的学生在阅读取向方面的变化及其趋势,教师也能够依据变化趋势采用恰当的教学策略,提高学生的阅读效能与阅读素养,紧跟时代变化趋势。

3.引导树立阅读取向策略的研究

阅读取向影响着阅读效能,而通过阅读效能又能反观阅读取向。通过对文献的分析发现,有较多的研究者热衷于从教育学的视角来探讨阅读策略,这类研究者的主体是一线教师,文献内容基本是提出阅读策略,培养阅读能力,提高语文素养。研究者在如何树立恰当的阅读取向,提高阅读效能策略方面目光主要聚焦在教师方面,观照课内教学设计与课外阅读两个维度。一方面,多数研究者从具体的教学设计案例中来探析其中的阅读取向[10],或者从文体视角来设计阅读教学,认为“阅读方法受制于文本体式,教学过程也需要从文体入手,确定教学内容,选择教学方法,从而培养学生将文体惯例和准则吸收进阅读经验的能力”[19]。另一方面,认为通过课外阅读,观照学生的阅读取向,提升学生的阅读素养。有的研究者从教师引导学生学习课外阅读方面进行探讨,认为通过教师引导能够帮助学生树立恰当的阅读取向从而提高阅读效能,帮助学生成长[20],有的研究者从学生阅读的文本内容来反观学生的阅读取向,并提出相应的策略[21]。

三、结论与反思

在对1980—2017年间关于阅读取向相关研究分析的基础上,笔者进行了总结与反思,以期为阅读取向方面进一步的研究探索一些新路子。

(一)成果与不足

1.研究取得的成果

从文献内容上看,在阅读取向本体研究方面,研究者们就阅读取向的定义和分类分别进行了探讨;在影响阅读取向的因素方面,已有研究分别从不同的视角探讨了阅读期待、文本体裁以及文化潮流背景对阅读取向的影响;在提高阅读效能的方法策略方面,现有研究主要从教师维度观照教学设计和课外阅读。从文献价值上来看,研究方法多样,视角多维。在不同的理论基础指导下,用不同的方法、从不同的角度来探析阅读取向,涉及教育学、心理学、社会学还有阅读学,内容涵盖阅读取向的内涵、影响阅读取向的因素以及引导树立阅读取向的方法策略多个方面,在一定程度上为后来者的继续研究提供了思路,奠定了理论基础。

2.研究存在的不足

第一,研究内容方面。总体上来说,主要集中在影响阅读取向的因素和树立某种阅读取向的方法策略方面,在阅读取向内涵方面的研究较为薄弱,其中,在影响因素和方法策略范围内的研究也各有侧重。在“阅读取向”的本体研究方面,文献数量较少,研究基础较为薄弱。关于“阅读取向”的内涵,研究者各持己见,没有统一的概念界定。关于“阅读取向”的分类,目前学界并无统一的分类标准,研究者们从不同的角度、立场切入得出不同的分类结果;影响阅读取向因素中关于文化潮流背景下学生的阅读取向,以大学生为研究主体,观照中小学学生较少;在树立阅读取向策略方面,主要聚焦在教师引导维度,从学生维度出发,关于如何树立阅读取向的研究较为薄弱。

第二,在研究方法和研究视角维度方面,切入点较为单一。在受文化潮流影响的阅读取向主题下,多数研究者会选择以大学生作为研究对象同时采取问卷调查法进行探究,导致得出的结论几乎一致,没有发现新的问题,也没有找到新的解决办法。通过对有效文献的整理分析,可以得知,除去关于文化潮流影响下阅读取向的部分研究之外,部分研究建立在已有文献基础之上,以前人的观点作为基础,进行思辨得出结论。同时,还有部分研究是建立在研究者自身的教学实践经验之上,通过分析教学设计或者教学案例得出结论。关于如何树立阅读取向的研究主题,研究者大多从教师视角出发,进行分析探索,研究主体和视角缺乏变通,无法找到新的有效路径。

(二)思考与展望

第一,目前“阅读取向”已经成为学界关注的热点,诸多研究者对“阅读取向”进行了探讨。阅读取向反映了阅读主体的阅读需求、阅读心理以及阅读文本的体裁性质。作为社会人的阅读主体,在多元的时代背景之下,受诸多因素的影响,必然会有不同的价值取向与阅读需求,因此不同的阅读取向有其存在的合理性和必然性。

第二,提高学生的阅读效能是教学实践的重要任务之一,增强学生的阅读能力是全面提高学生语文素养的中心环节,也是培养学生关键能力的重要途径。阅读取向直接指向学生的阅读需求和阅读动机,阅读取向会影响学生的阅读活动以及阅读效能。学生的阅读取向与阅读能力之间的关系是共生的,彼此相互影响互不独立。不同的阅读取向直接指向不同的阅读能力需求,阅读能力的层次水平也直接反映了阅读主体的价值取向。阅读取向与学生阅读能力之间是紧密联系的,什么样的阅读取向有利于学生阅读能力的提升以及如何针对阅读取向培养学生的阅读能力应当成为当下阅读取向研究的焦点之一。

第三,目前诸多研究者从教学设计和课外阅读两个维度出发,将目光聚焦在引导学生树立阅读取向、提高学生阅读效能方面。通过前文分析可知,阅读取向受众多因素的影响,同时阅读取向影响阅读教学策略。《义务教育语文课程标准(2011年版)》提出,“语文是一门学习语言文字运用的综合性、实践性课程。工具性和人文性的统一,是语文课程的基本特点”[22]2。语文学科教学不仅要培养学生的人文素养,还要注重培养学生运用语文工具的能力。阅读教学是语文学科教学的重要环节,也是培养学生关键能力的必要路径。语文学科在课堂教学中如何提高阅读教学的针对性和实效性,在培养学生阅读取向、提升学生阅读能力方面,主要发挥怎样的作用以及教学设计如何引导学生以某种阅读取向进行阅读?在这一方面需要研究者将理论与实践相结合,作出进一步的探讨。