西部矿区土地损毁评价及农光互补修复技术研究

2018-09-17吴海军姚海飞郑忠亚

吴海军,姚海飞,郑忠亚

(1.煤炭科学技术研究院有限公司 安全分院,北京 100013;2.煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室(煤炭科学研究总院),北京 100013)

我国作为世界能源大国,煤炭资源在一次能源消费结构中占据着绝对主导地位。2016年全国原煤产量前三甲分别是内蒙古:0.838Gt,占比24.9%;山西:0.816Gt,占比24.3%;陕西:0.52Gt,占比15.5%[1]。内蒙古自治区的煤炭资源大多集中在西部地区。煤炭资源开采活动在给经济发展注入强大动力的同时,也给矿区土地资源造成了严重的损毁[2]、对矿区生态环境产生了巨大的危害。因此,开展西部矿区土地损毁程度评价分级,并据此采取有针对性的矿区环境修复措施,对于科学合理地利用煤炭资源,促进矿区经济与环境的可持续发展具有重要的现实意义。

1 矿区土地损毁

煤炭资源开采对矿区土地造成损毁的主要表现形式有:土地挖损、压占土地、地下采空区、地表沉陷、地裂缝、地下水疏干、堆渣自燃、土壤及水体污染等。其中,土地挖损、地表沉陷、地裂缝、堆渣自燃是直观表象上损毁最严重的形式,对矿区的生态环境会带来不利影响;土壤及水体污染是对土地资源的深层次破坏,直接导致矿区的生态系统受损,甚至完全破坏[3]。为了在合理开发利用矿产资源的同时,科学地做好矿区生态环境治理与修复,需要对矿区土地的损毁程度进行评价和分级。

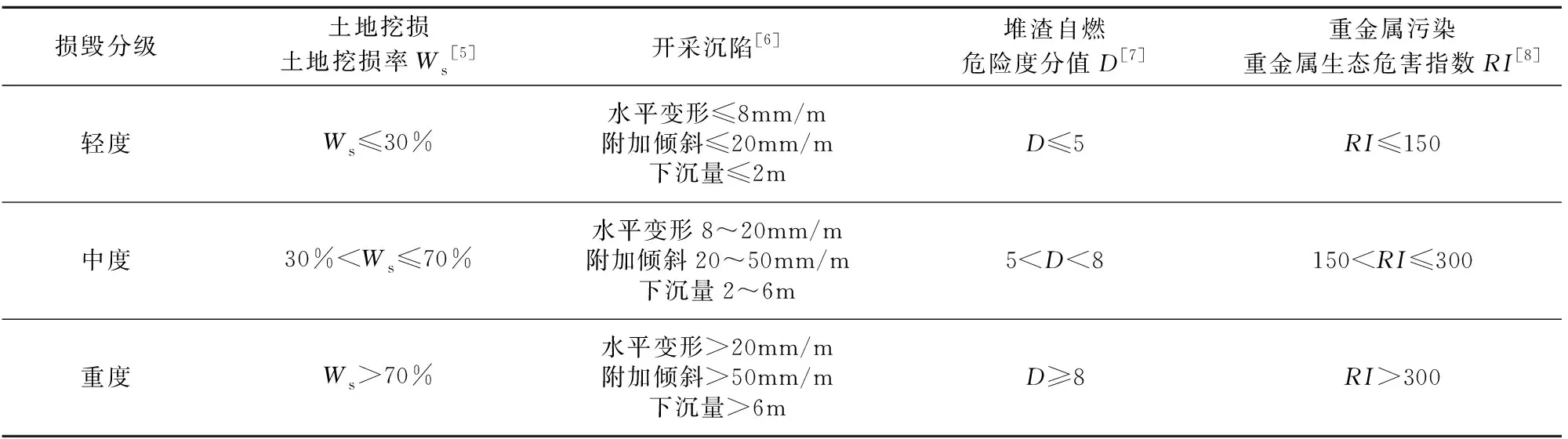

综合分析矿区土地损毁的各种形式,对其损毁程度影响最大的形式归结为土地挖损、开采沉陷、堆渣自燃及重金属污染[4]。因此对矿区土地损毁评价主要从这四方面开展,具体评价标准见表1。

1.1 土地挖损

土地挖损是由于采矿活动致使矿区原地表形态、土壤结构、地质层组、地表生物等直接被摧毁,原生态系统不复存在,土壤失去再植能力,对土地资源的破坏是最直接的,也是毁灭性的。矿区土地挖损主要包括露天煤矿(包括地表煤层露头线盗采乱掘地)开采、取土、挖土石方、开山等面状工程;矿山所需兴修水利、铁路、公路等线性工程活动,井工开采煤矿兴修井筒、井口等点状工程活动等。矿区土地挖损情况一般以土地挖损率表示(Ws),公式如下:

表1 矿区土地损毁评价分级

注:分级确定采取上一级别优先原则,只要有一项要素符合某一级别,就定为该级别。

式中,Ws为矿区土地挖损率;S挖损为矿区挖损土地面积;S总为矿区总面积。

1.2 开采沉陷

开采沉陷是指地下煤炭采出后,上覆岩层移动和变形的过程[6]。煤层上覆岩层的移动和变形反映到地表,就产生沉陷和塌陷,从而对土地资源构成破坏和损毁。对矿区开采沉陷程度进行评价主要从水平变形、附加倾斜和下沉量三方面考虑。

Wmax=m·q·cosα

Umax=b·Wmax

式中,Wmax为地表最大下沉值,mm;imax为地表最大倾斜值,mm/m;Kmax为地表最大曲率值,10-3/m;εmax为地表最大水平变形值,mm/m;Umax为地表最大水平移动值,mm;m为煤层法线采厚,m;q为下沉系数;α为煤层倾角,(°);b为水平移动系数;r为主要影响半径,m。

1.3 堆渣自燃

堆渣自燃释放大量的有毒有害气体,对矿区的空气、土壤及水体均会产生极大的影响,破坏当地的自然生态环境;堆渣自燃还可能诱发崩塌、滑坡等地质灾害,威胁矿区居民的生命和财产安全。对堆渣自燃的危险性评价主要从堆渣的自燃倾向性、漏风供氧条件、聚热散热条件和外界条件几个方面进行[7],以危险度分值D来表示:

式中,Cij为各二级评价指标的分项权重;Ci为各评价指标的权重;Bij为各分级标准评价得分。

1.4 重金属污染

对于重金属污染的评价,其方法主要有单因子指数法、内梅罗综合指数法、污染负荷指数法、综合响应因子法、生物效应浓度法及潜在生态危害指数法等。在众多方法中,目前被大家广泛采用的是潜在生态危害指数法,该方法主要以土壤、沉积物中重金属的元素背景值为基础,并结合重金属的生物毒性系数、生态效应、环境效应,计算出重金属生态危害指数(RI)值[8]。

2 农光互补修复技术

目前我国西部地区发展建设步伐不断加快,矿产资源消耗量巨大。在矿产资源开发利用的同时对矿区生态环境造成了严重的损毁,威胁矿区的生态系统健康及周边居民的正常生活。随着“十三五”规划对矿区环境恢复治理力度的加大,对损毁矿区的环境进行恢复治理显得尤为重要。针对矿区环境恢复治理,传统的治理手段及修复技术已经不能满足目前土地损毁严重、矿产资源紧张等新形势的需求。因此,未来的发展趋势是在做好矿区恢复治理的同时,能够持续推动新能源产业发展,解决传统能源有限、不可再生的难题。光伏发电作为一种新的电能生产方式,以其无污染、无噪音、维护简单等特点显示出了无比广阔的发展空间和应用前景,是最具潜力的能源开发领域[12]。农光互补修复技术即在工程治理措施的基础上,结合生物措施和光伏发电技术,实现矿区恢复治理与新能源的协调发展。

2.1 工程治理

对矿区环境的综合治理,首先需要根据矿区土地的损毁程度等级,采取适当的工程治理措施,消除其直观灾害及隐患、维护其安全稳定。

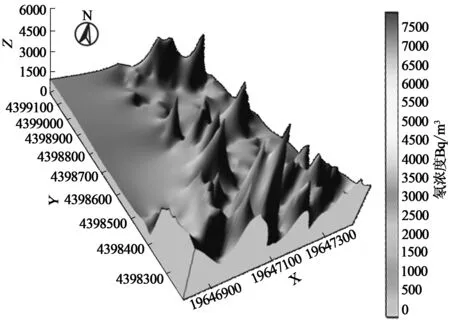

无论是露天矿区还是井工矿区,首先应对煤田、排矸场或矸石山进行自燃危险性评价,对危险区的隐蔽火源进行准确探测,这是综合治理的前提和基础[13]。目前,诸如磁探法、电阻率法、无线电波法、地质雷达探测法、遥感法、计算机数值模拟法和气体测量法等常规单一的探测方法无法实现隐蔽火源的精准定位。基于此,我们提出红外+气体+同位素测氡+钻孔测温的综合探测方法(图1、图2):以红外探测技术结合气体检测数据,初步圈定地表高温范围;再以同位素测氡法测算出内部温度异常区;最后施工测温钻孔,探测异常区的温度,实现探测区高温火源的定位,为灭火工作提供科学依据。

图1 阿拉善沟北项目CH4、CO浓度曲线

图2 阿拉善沟北项目同位素测氡值异常

找出火区高温火源的位置和影响范围之后,就可以结合现场的实际情况,实施灭火工程,优先考虑灭火效果最彻底的直接挖除火源法;若直接挖除的经济可行性差,则设计密闭封堵和注浆等综合防灭火措施,彻底熄灭火区,根除火情。在消除矿区内的火情之后,则需要对露天矿区或井工矿的排矸场、矸石山等进行削坡整形、土地整理。对于削坡整形后的边坡,若坡度和高度较大,为保证其安全稳定需要在坡脚处修建挡墙,坡面采取格构、拱架等形式的护坡。除了挡墙和护坡,在矿区内要结合整理后的地形,设计疏排水系统。

2.2 生物融合

生物融合是在工程治理措施完成后,结合治理区周边的生态情况,实施生物措施,恢复或者重建当地的生态环境,构建健康完善的生物群落,使其可持续发展。针对西部矿区的生物融合措施主要从植被生长基质重构和物种优选两方面开展研究。

2.2.1 生长基质重构

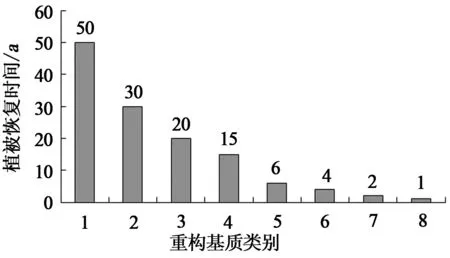

西部矿区大多处于山地、丘陵、半荒漠-荒漠等生态脆弱矿区,无论是井工矿的矸石山还是露天矿的排土场、废弃采坑等,其损毁程度均较严重。工程治理措施实施后,能消除地表灾害隐患,达到结构上的安全稳定。但因其原生表土层破坏,缺乏植物能够自然生根和伸展的介质;物理结构不良、涵水保肥能力差;极端贫瘠,缺乏植物生长所需的基本营养物质;重金属含量过高、极端pH值、干旱或生理干旱等特点,即使采取客土、菌根修复[14]等土壤基质重构手段,也无法保证在西部特有的地质类型和气候条件下,在有限的时间内成功地恢复其生态环境(图3)。基于此,提出以粉煤灰固沙培养基为基质,重构植被的生长环境。

1—矿区废弃地;2—复垦石灰+NPK;3—矿质肥料+有机改良; 4—矿质肥料+麦草;5—矸石风化物无覆盖;6—表土覆盖; 7—矸石风化物+黄土覆盖;8—粉煤灰固沙培养基图3 不同重构基质类型的植被恢复时间

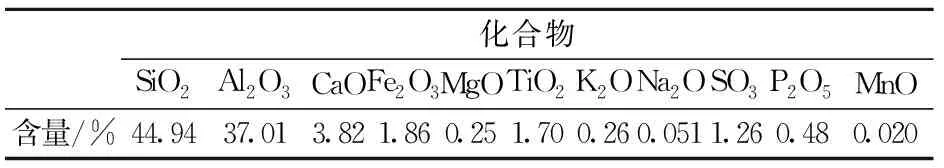

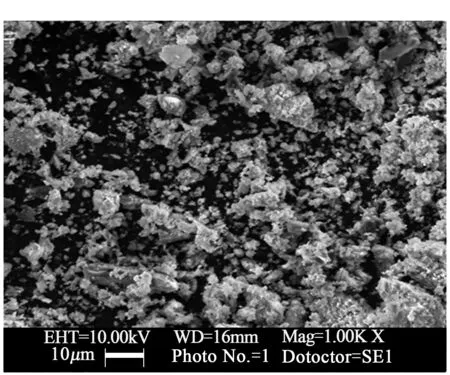

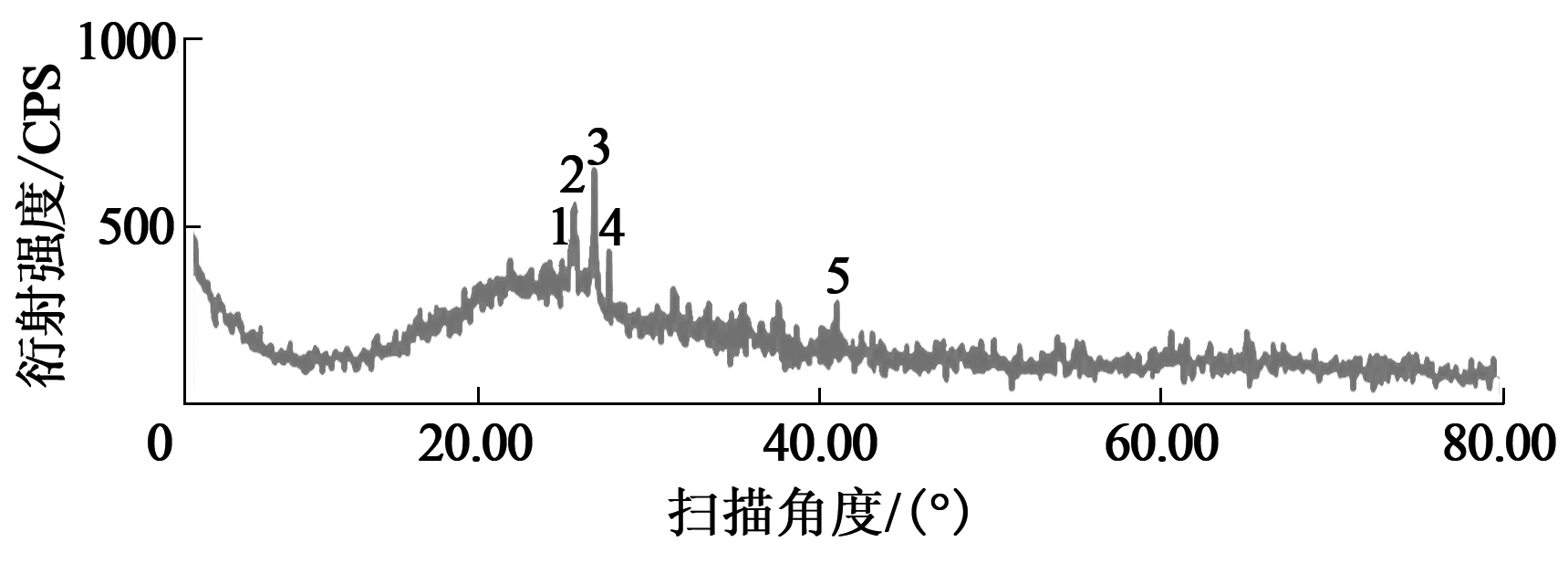

粉煤灰固沙培养基以粉煤灰为主料,按特定比例添加发泡剂等材料,经特殊工艺制造而成。粉煤灰中含有丰富的硅、钾、钠、钙、镁等元素(表2),有利于植被生长。通过对粉煤灰的SEM分析(图4)和衍射试验(图5)可知,粉煤灰的形貌及物相结构决定了其具有一定的含水性,但在高温状态时,粘土矿物脱水分解,其结构中的OH-脱出,而新的稳定相(莫来石)又没有形成,因此易脱水。在固沙培养基的制作过程中,加入了胶结材料、腐殖酸等成分,既达到保水的目的,又为植被生长提供了充足的养分。

表2 粉煤灰主要化学成分分析

图4 粉煤灰SEM分析

管压40KV;管流80mA;衍射宽度DS=SS=1°, RS=0.15mm;扫描速度1.5406d/min。图5 粉煤灰试样衍射曲线

粉煤灰固沙培养基中粉煤灰掺加量≥85%,含有均匀的发泡孔(植被生长过程中容易扎根),透水率10%,含水率35%,每块培养基可蓄水2kg,含蓄水时间10~15d,可内置滴灌装置,采用定期或不定期的滴灌方式养护植被。

在西部干旱少雨、荒漠化严重、蒸发量远大于降雨量的生态脆弱矿区以及类似地区,可选择以粉煤灰固沙培养基为基质,来改良植被生长环境,达到耐旱保水、维持植被健康快速生长的目的。通过现场实际应用证明,粉煤灰固沙培养基具有如下特点:保水性好,每天滴灌3h,春秋季可满足植被生长正常7d需水量,夏季可满足3d;植被成活率≥98%,种植后5a内无需施肥;采取滴灌技术,可节约浇灌用水,风力管道泵增压给水无需电源,远程控制无人值守,降低维护成本;由于植被的生长作用,培养基在20~30a的时间里与沙土融合土化,彻底改善土质;培养基的成本是其他形式改良(重构)基质的1/5~1/3;培养基以无机材料聚合而成,无毒无害、无放射性;是西部矿区植被生长基质重构的理想材料。

2.2.2 植被物种优选

植被物种选择应遵循“生态学、因地制宜、适地适树”的原则[15],首选乡土树种,充分考虑树种的抗逆性,确保生态恢复工程持续、稳定地发挥效益,达到固土、防护功能与环境效益的有机结合。树种选择过程中充分考虑根系发达、根孽性强,固氮能力高的品种;考虑到后期与光伏产业相结合,布置光伏的区域选择低矮灌木和草类,不设计高大树种。以上述原则为依据,结合西部矿区的气候特点,乔木优选新疆杨、油松、侧柏、樟子松等;灌木优选沙棘、柠条、苜蓿、沙地柏、丁香等;草类优选披碱草、狗尾草、碱茅、黑麦草等[16]。

2.3 光伏覆盖

随着全球资源危机和环境污染问题的日益严重,人类越来越清晰地认识到传统能源的有限性和不可再生,可再生能源将不可避免地成为未来的替代能源[17]。开发利用清洁的可再生能源势在必行。世界各国相继投入大量人力、物力和财力,开展光伏发电系统研究,我国作为世界上太阳能资源最为丰富的国家之一,也重点发展该领域[18]。光伏系统建设不可避免地会面临征地问题,目前我国征地费用较高,直接提升了光伏系统的建设成本。因此,利用矿区废弃土地资源(矸石山、排土场等)进行光伏建设是解决光伏用地紧张、建设成本高的一条理想途径。

对于矿区废弃土地资源(矸石山、排土场等),在前述工程治理和生物融合措施实施后,其土地均整理成较为开阔平坦的大平台或梯级台地,适合进行光伏设施建设。光伏企业在进行光伏建设时以低于其他类型土地征地费用拿下土地,对区域实施综合治理后进行光伏建设,既解决了矿区环境问题,又发展了新能源产业,一举两得。矿区综合治理时已经消除了各种灾害及潜在隐患,避免了其对光伏组件和管线的损害。在治理矿区建设光伏设施,需要做好前期勘察和方案设计。结合矿区的生态环境恢复,光伏建设提出光伏大棚型和光伏间种型两种农光互补的方案。

2.3.1 光伏大棚型

光伏大棚型即在治理后的矿区土地上,按照图6的布置方式,在每个光伏阵列的下部接设农业大棚。每组光伏组件的上端以可伸缩支架支撑,下端则以大棚的后墙壁为支撑,铰链连接。通过调整伸缩支架,来改变光伏板的角度,以适应不同季节的光照需求。农业大棚内以粉煤灰固沙培养基为生长基质,种植蔬菜,既能满足西部矿区广大居民生活所需,又能改善土壤、恢复环境,同时大棚顶部的光伏发电还能满足西部用电,实现环境保护与新能源开发的协调发展。

图6 光伏大棚型建设布置

2.3.2 光伏间种型

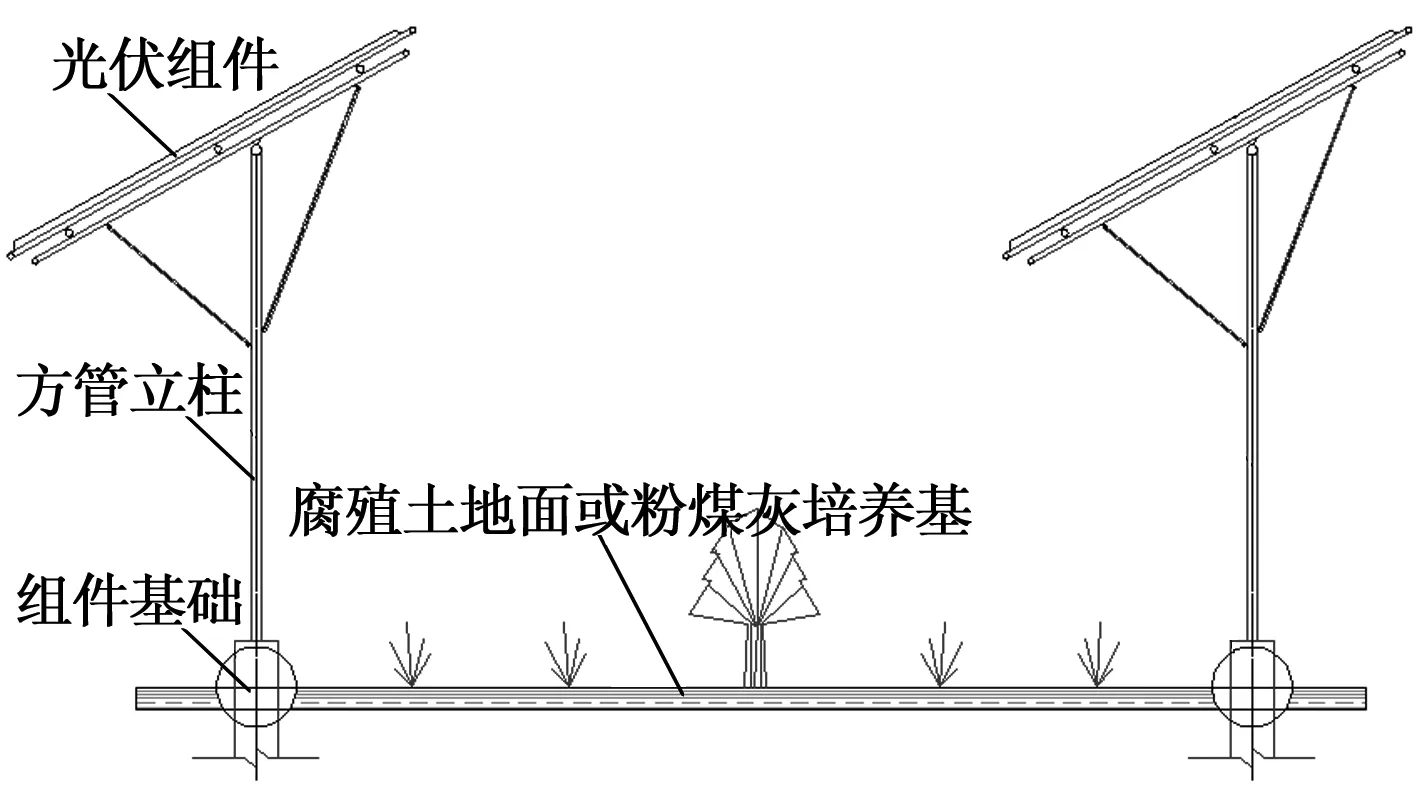

光伏间种型即在治理后的矿区土地上,按照图7的布置方式,间隔布设光伏设施,光伏组件根据地质条件采用桩基或者条形基础,基础上以方管立柱支撑光伏组件。前后每相邻两排光伏组件之间的空地,实施农业复垦。农业复垦可以选择当地抗旱耐寒的低矮灌木和果蔬,植被的生长高度以不超过光伏板的下缘为准,以免对光伏板造成遮挡,影响发电效果。灌木(草)和果蔬以间隔种植的方式布置,充分利用光伏组件之间的空间。靠近前排光伏组件的植被以喜阴植物为宜,靠近后排光伏组件的植被则以喜阳为佳。

图7 光伏间种型建设布置

上述两种农光互补的模式,既能达到对矿区绿化复垦的目的,又能充分利用矿区这种特殊的土地类型,发挥其优势,促进光伏等新能源产业的发展,可以说是矿区经济可持续发展的一条出路。

3 结 论

西部矿区在支援国家建设的同时,矿区土地遭受了不同程度的损毁,可通过矿区土地挖损、开采沉陷、堆渣自燃及重金属污染这四方面对矿区土地损毁程度进行评价和分级。根据土地的损毁程度,结合土地未来的发展利用规划,有针对性地采取矿区环境恢复治理措施。在目前新能源建设蓬勃发展、土地资源紧张的前提下,采取农光互补的矿区环境修复措施,既能消除各种灾害隐患、恢复矿区自然生态环境,又能为光伏产业发展助力,促进矿区经济和社会的和谐发展。