牛伯阳三尊像的造型

2018-09-17

此尊造像破损及修复较少,另配石制台座也是当初的。通过发愿文和供养人旁的榜题,可以让我们了解其制作年代及造像集体的构成。

正面

主尊佛坐姿,着双领下垂的袈裟,内衣带子系在胸前。着装接近于云冈石窟第五窟前壁的中国式如来像,但没采用衣摆垂在腿前的「裳悬座」,属于中国式的初期阶段。头圆,脸颊至下巴部分宽阔,脖子较粗,造型壮而有力。用波浪形花纹表现头发,头部正面上下刻两个大涡旋,这种波浪形头发在云冈石窟集中出现于第六窟。我们已知云冈第五窟和第六窟佛像样式不同,此像着衣接近于第五窟,头发近于第六窟,属于一种「折衷式」。

牛伯阳三尊像主尊及左右胁侍石松日奈子 摄

面部浅刻眉毛和眼睛轮廓,鼻子和嘴唇造型简洁。又长又大的耳朵扁平,用阴刻表达耳轮形状,手法简单,完全忽视耳朵复杂的凹凸结构。与圆滚滚的头部相比,身体没有厚度,溜肩膀,胸膛薄。右手施无畏印,左手于膝上握住衣端,左手第一、第二指造得特别长,给人留下深刻的印象。

左右胁侍是中国式菩萨像,绾高发髻,天衣挂在消瘦的身上交叉呈X形,皆作合掌状。右边胁侍像面部用阴刻线表达眼睛等,手法简略,左边胁侍像面部缺损。

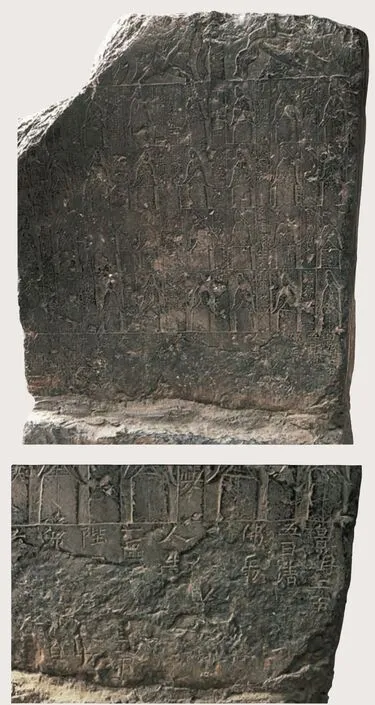

牛伯阳三尊像台基石松日奈子 摄

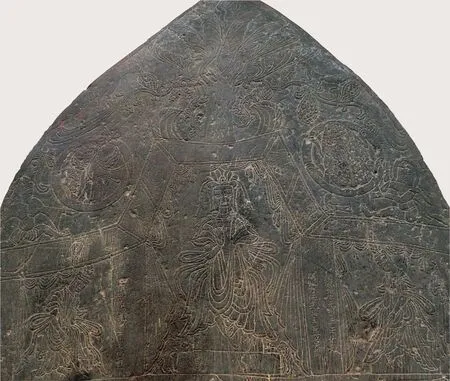

包容三尊像的大型背光为尖头形,主尊头部周围有一圈莲瓣,其外一周有多躯小坐佛浮雕,再外一周是多躯奏乐天人浮雕。飞天为中国式,长衣裹着脚部,头后有头光,而在云冈和龙门石窟的中国式飞天一般不表现头光,此外,龙门石窟的中国式飞天乘于云上,而这尊造像上的飞天没有云彩。这些跟云冈、龙门石窟造像不一样的地方,让人推想这件造像的制作地跟中央有一定距离。中尊和右胁侍之间的背光上浮雕一躯供养人(绾高发髻的女性),刻有题记「光明主□ 妙色侍佛时」。

三尊下部的方形基台上雕刻力士捧持香炉,左右各一比丘和各三位世俗男性供养人。(两躯比丘像旁没有榜题,男性供养人像旁有方形榜题)男性供养人都戴帽,穿着对领上衣和宽松裤子,浅履。拱手,袖子下垂至腹前,面向中心排列。其服装接近于汉服,但跟洛阳大袖博带的优雅汉服供养人像不同,显得更简朴。香炉右侧依次为「牛兴宗」「牛灵」「牛法兴」,左侧为「赵桃侍佛时」「赵同侍佛时」「赵国侍佛时」,牛氏和赵氏左右对置。

侧面

背光左右两侧面各浮雕弯曲的双龙。其下分三层,每层有男性供养人像(面向正面)和榜题。左侧上层题名为「胡寄生」「王文祖」,中层为「孙兴达」「孙灵」,下层为「马□□□□ 」「马敬族」「李世明」。右侧上层为「李万寿」「孙洛生」,中层为「孙郑□ 」「孙天安」,

下层为「牛道产」「霍□ 侍佛时」「采□ 珎侍佛时」。独立雕像上方刻龙的手法,象征上天世界,是源自汉代的石碑装饰。

牛伯阳三尊像侧面石松日奈子 摄

背面

背面共分十一层,第一层(最上层)为二佛并坐像龛,以下各层是男性供养人像,最下层为发愿文。第一层的二佛并坐像位于尖拱龛中间,两侧各有一男性供养人像和题名。笔者最近再次调查时,确认左侧的供养人像题名为「浮图主牛兴宗」,右侧供养人题名则仍不明。「浮图」就是佛塔的意思,《法华经》中说到释迦佛与多宝佛共坐在佛塔内,这里是将尖拱龛称为浮图。「牛兴宗」的题名也刻在台座正面的供养人像旁,让人推测此人在这个群体中应属于地位比较高的人物。

牛伯阳三尊像背面石松日奈子 摄

第二层至第十层,每层都是自左右面向中间排列的供养人浮雕。题名从右起按顺序如下:

第二层为「□□□ 」「牛地安」「贺□ 安」「刘珎□ 」「唯那孙世□ 」「都唯那□□ 」;

第三层为「□□□ 」「唯那王安□ 」「唯那张文宗」「李乱愁」「龙法荀」「龙□ 香」「龙遗」「王□ 周」;

第四层为「孙买□ 」「孙买德」「朱□□ 」「都唯那牛伯阳」「药洪□ 」「韩□ 」「杨洪阳」「刘□ 次」「唯那李保」;

第五层为「李□ 」「张黑尔」「洛元相」「唯那□ 天」「辽神象」「佛弟子孙岁」「李法赐」「药张□ 」「药周法」;

第六层为「□ 处龙」「□□□ 」「孙洪达」「唯那孙伯年」「孙三(毛)周」「孙□ 请」「李天荣」「李花」;

第七层为「杜伯要」「孙灵之」「孙□ 荫」「韩郎子」「孙天□ 」「唯那赵法庆」「 □ 言明」「蒋主成」;

第八层为「孙显达」「唯那閞仲洪」「辽□ 奴」「辽客尔」「刘祖」「刘国龙」「朱益德」「唯那张显秦」;

第九层为「刘道明」「阳道」「韩保」「 □ 文智」「张胤」「周伯胤」「张答」「张荀尔」;

第十层为「刘□ 」「牛盖□ 」「王早」「采□ 兴」「赵明子」「赵天□ 」「孙显檦」「赵何□ 」;

第十一层中间刻发愿文:「景明元/年四月/ 庚午朔/ 一日庚/ 午封□/ 牛伯阳/共诸邑/子为皇/帝造/像一区。」发愿文右侧供养人题名为「牛金洛」,左边两躯供养人,分别题名「牛乞□ 」「牛文□ 」。

北魏孝文帝于太和二十三年(四九九年)四月驾崩,宣武帝(四八三年~五一五年)即位,翌年开始景明年号,这里的「皇帝」即指宣武帝。以牛伯阳为中心的邑子群体为即位不久的年轻皇帝雕造了这件造像。虽然这三尊像的造型远不如云冈石窟及龙门石窟等造像,但是在背光上以精细的雕工刻出演奏琵琶、排笙、腰鼓等乐器的飞天,捧持供物的天人以及背光侧面飞升的龙,一百二十六躯没有官职的世俗供养人也都一一认真雕刻,让人感受到当时淳朴、纯真的造像供养信仰。

四脚台座

石质的方形四脚台座四周刻有双重莲花花瓣,其下有浅浮雕供养人像。

四脚台座正面雕刻的内容跟三尊像下部的方形基台相似,正中为捧持香炉的力士,左右分别排列比丘一躯和拱手的男性供养人三躯。香炉左侧的供养人榜题「牛文达」「牛文定」「牛惠达」,右侧是「牛下阳」「牛□ 阳」「牛伯阳」。名字都很相近,应属近亲关系。牛伯阳在背面发愿文中是发愿主,但在这里处于右侧末位位置,很可能另外五个人都是他的长辈。

右侧面排列着六躯男性供养人像,均面向正面方向。从前至后依次题「牛□ 问」「牛伯生」「牛明□ 」「牛洪起」「牛文檦」「牛文都」。(「牛明□ 」和「牛文檦」之像,均是宽袖出手合掌的形象)

左侧面也是六躯面向正面方向排列的男性供养人像,从前至后依次题「牛僧达」「牛□□ 」「牛文憘」「牛大呆」「牛□ 及」「牛始落」。

背面是十躯女性供养人像,面朝右排列。都绾高髻,上身穿着对领上衣,拱手,下身穿着的裙子后有纵向折褶。从前至后依次榜题「孙当娥」「□□子」「张当男」「阳成英女」「李舍敬」「李双堂」「孙王先」「牛僧曜」。(「孙王先」与「牛僧曜」之间有一躯人像缺损及两处榜题缺损)

供养人像和邑义的结构

牛伯阳造像共雕刻供养人像一百二十六躯,牛伯阳和牛兴宗重复出现,实际人数为一百二十四人。就性别而言,除四角台座背面十躯女性以外,其余全都是男性。服装方面,男女都穿对领上衣,男性戴帽着裤,女性绾发髻穿裙子,区别明显。另外,台座正面的男性供养人上衣袖口比较宽松,而背面的男性供养人像上衣袖口较为狭窄,稍有区别。

从供养人的姓氏来看,牛氏人数最多,有三十个(有两人重复出现),出现的其他姓氏及人数分别为:孙(十九)、李(十)、张(八)、赵(六)、刘(六)、王(四)、龙(三)、药(三)、韩(三)、辽(三)、采(二)、马(二)、朱(二)、阳(二)、胡(一)、霍(一)、贺(一)、杨(一)、周(一)、蒋(一)、洛(一)、閞(一)、杜(一),姓名不明的共十四个。说明这个邑义(一种民众自愿结合进行宗教与生活互助活动的组织)是以牛氏一族为中心,其次为孙氏,还有李、张、赵、刘等多种姓氏组成。赵氏虽然在造像上出现的人数不多,但在台座正面跟牛氏并列出现,想必在这个邑义中占有重要地位。供养人中没有出现一个带官名或职业名的人物,可以肯定这个邑义是一般的百姓群体。佐藤智水曾经指出,太和末年,北魏很多地方风行皇帝崇拜,兴起了百姓为皇帝雕造佛像的活动。这个邑义群体的统管人是发愿文中的牛伯阳,背光背面的供养人名前有的冠有「都唯那」的头衔。「维那(唯那)」这一职名原来使用在僧官制度中,职责是监督僧人,但出现于这一时期的民间造像,意指或为世俗信徒的「干事」,如此来看「都维那」便相当于「总干事」。另一处牛伯阳像出现在四脚台座正面供养人像的末位,由此推测这些供养人无论牛氏和赵氏,都是牛伯阳的尊长。

「牛」是汉姓,如今河南、山西比较多,但笔者在其他造像题记中几乎没有看到过。《隋书》卷四十九有「牛弘传」,牛弘(五四五年~六一〇年),安定鹑觚人(甘肃灵台人),本姓尞,父辈被赐予牛姓。这个牛氏和此作品中的牛氏到底有没有关系,暂不清楚,但其他姓氏基本上在河南到山西、河北一带的造像题记中比较多见。此件造像使用的石灰岩在河南、山西地区比较多,这些或有助于推测本像的制作地点可能为河南北部一带。

牛伯阳三尊像与皇甫德三尊像

牛伯阳三尊像虽然保存状态良好,也留有丰富的铭文和供养人名字,但在北魏造像史研究中几乎没有被提及。其原因可能是本像来历不明,铭文中也没有地名等信息,因而没法确定制作地。松原三郎(一九一八年~一九九九年)以研究中国独立造像知名,也曾着眼于河南石像作品的分类研究,但他的研究中没有提到此像。他将当时收藏于新乡市博物馆的景明四年(五〇三年)张难扬三尊像(别名为「下张村合邑八十人等三尊像」,现收藏于河南博物院)定为「河南派石像的出发点」。其实,该造像背面也刻二佛并坐和很多供养人,侧面上方刻龙,跟牛伯阳造像很相近。因此,牛伯阳造像或有可能与张难扬三尊像属于同一地方制作。

景明四年(五〇三年)张难扬三尊像(正、背、侧面)高一四〇厘米河南博物院藏

一九九五年春,笔者随河南省文物局吕品先生访问河南辉县百泉碑廊,遇到一尊酷似牛伯阳三尊像的造像— 百泉出土的景明二年(五〇一年)皇甫德三尊像。虽然从中尊头部直至背光上方残缺,但皇甫德三尊像的造型与牛伯阳像几乎一模一样。例如,中尊溜肩膀的体型、双领下垂式的着衣和胸前垂下的带子,左手在膝上握住袈裟衣端且手指很长,衣端挂在左胳膊并在侧面散开。

皇甫德三尊像的连体台座中间有力士捧香炉,两侧刻男女供养人,其服装、帽子和发型等都酷似牛伯阳三尊像,只是上衣袖子更长,袖子下端很尖。香炉右侧的四躯人像,第一躯比丘像榜题「比丘昙寿侍佛时」,第二躯男性像榜题「光明主裴逈」,第三躯像榜题「皇甫德」,第四躯男性像榜题「□ 石□ 」。香炉左侧大小五躯人像,第一躯男性榜题「清信士佛主皇甫□/周一心□ 化侍佛时愿□ 」,第二、三躯榜题「息荣进」「息敬和」,第四、五躯是高髻的女性,榜题「妻董」「息女□□ 」。这是这一时期少见的男女混合组成的家族供养人像群体。造像两侧面也跟牛伯阳三尊像一样上方浮雕龙,其下刻着裙的女性供养人。供养人的姓可识读,分别为杜、范、朱、乐、樊等。

皇甫德三尊像左侧面石松日奈子 摄

景明二年(五〇一年) 皇甫德三尊像残高七三厘米河南辉县百泉碑廊藏石松日奈子 摄

背面也跟牛伯阳三尊像一样,上部刻供养人像和题名,最下部刻的发愿文,文中明确记述了对皇帝的崇拜:「景明二年□□/五日清□□/佛弟□□□/□□□□□/人造□□□/一区□ 皇帝/ 陛下□□□/ 众□□□自/□□□□□/与菩□□□/侍佛□□□/若□□□□/从□□□□/求如愿。」供养人姓氏以皇甫和裴氏为最多,也能看到丁、郭、梁等姓氏。因为造像上部破损,是否会与牛伯阳三尊像一样刻有二佛并坐像龛不得而知,但可见残存的交脚菩萨和半跏思惟菩萨的脚部,应当为弥勒菩萨说法图。

在造像背面表达弥勒菩萨说法图的石灰岩制三尊像在河南省北部(辉县和新乡一带)的造像中有很多。例如正始二年(五〇五年)尚齐八十人造像,(美国圣路易斯艺术博物馆藏,铭文中有「司州汲郡汲县」,汲县辖境相当于今河南省卫辉、新乡、辉县、获嘉、修武等市县地)其背面刻坐于垂幕龛中的交脚菩萨像。还有,熙平二年(五一七年)辉县山阳出土王氏等邑子造像(百泉碑廊旧藏,现藏河南博物院)和正光三年(五二二年)尚天赐等七十人造像(美国辛辛那提艺术博物馆藏,铭文中有「汲郡」),此外在大阪市立美术馆所藏北魏(五二〇年前后)王显宗三尊像的背面也有这样的图案。这一时期出现的交脚菩萨像坐在屋脊中央有鸱尾的屋形龛内,上方是枝叶茂盛的大树(宇宙树),左右有圆形的日(内有鸟)和月(内有蟾蜍),大树顶端有鸟衔蛇图像,这些图案内容是画像石中常见的表现神话世界的题材。而牛伯阳造像背面没有出现弥勒说法图、日月和宇宙树等题材,意味着本像的制作年代比皇甫德三尊像和张难扬三尊像要早,属于河南北部造像当中最早的作品。

皇甫德三尊像背面及背面底部发愿文石松日奈子 摄

河南北部地区北魏造像的共同点是平民性和土俗性。在举国推进皇帝崇

拜和造像供养的北魏王朝,即使距离王都很遥远的地方,百姓都怀着对皇帝崇拜的观念进行造像供养。该地区离当时的王都平城和洛阳都很远,有关佛像的信息通过邻接的河北传过来,那些信息可能是片断的、不准确的,也不够丰富,所以给匠师自由表达自己崇拜的佛陀和佛教世界留下了创作的空间,诞生了跟云冈和龙门都不一样的,既朴素又土俗的独特之作。牛伯阳三尊像就是这个起点上的重要作品。

王显宗三尊像背面线刻图案石松日奈子 摄

附记:

本文的写作得到了大阪市立美术馆斋藤龙一氏的协助,谨此诚挚致谢。笔者每次在河南调查时都给予热情帮助的吕品先生于二〇一七年十一月过世,谨此致以衷心哀悼,并再次表示感谢。