中国古代文体意识萌芽论略

2018-09-14林训涛

林 训 涛

(深圳大学 师范学院,广东 深圳 518060)

文体意识萌芽的产生是一个非常复杂的过程,其与早期宗教仪式性口头语言活动有着密切关系,更是明显地体现在文字的发明使用上。作为人类文明标记之一的语言,其产生的时间远远早于文体意识萌芽的出现。只有语言发展到一定的阶段,并且伴随着原始宗教的出现,在宗教礼仪之下,语言开始规范化、模式化、仪式化,文体意识萌芽始随之产生。语言的发展又催生了文字的出现。尽管文字产生的时间还难以准确断定,但毫无疑问,文字的产生以语言的产生为基础,语言的规范化、模式化、仪式化是文字产生的直接动因。由此可见,文体意识萌芽的产生也与文字的出现和应用有密切的联系。

从各种考古发现以及先秦流传典籍和后代人类学、宗教学研究资料来看,在人类早期的宗教仪式活动中,仪式性口头语言活动已经存在。中国早期社会的宗教仪式活动有着特定的场合和特定的仪式,它们对应着不同的文化含义,是文体意识的萌芽。郭英德说:“中国古代文体的生成大都基于与特定场合相关的‘言说’这种行为方式,这一点从早期文体名称的确定多为动词性词语便不难看出。人们在特定的交际场合中,为了达到某种社会功能而采取了特定的言说行为,这种特定的言说行为派生出相应的言辞样式,于是人们就用这种言说行为(动词)指称相应的言辞样式(名词),久而久之,便约定俗成地生成了特定的文体。”[1]310

郭先生指出在特定文体生成之前的一段很长时间里,由特定的言说行为派生出相应的言辞样式,人们用这种言说行为(动词)指称相应的言辞样式(名词),说的就是文体意识的萌芽阶段。

文体意识萌芽正是从人类社会早期仪式活动中的口头形态开始,体现在文字创制之前早期思维指导下的一切具有仪式性质的口头语言活动中。章太炎认为:“古者吊有伤辞,谥有诔,祭有颂,其余皆祷祝之辞,非著竹帛者也。”[2]94

非著于竹帛者正是口头形态,而章太炎先生所列之祷祝文体,皆为祭丧等仪式活动之口头形态。“早期礼仪活动往往是口头性的,因需适应礼仪的要求,在遣词口宣之初,便具有初步的文体意识。”[3]161-182早期仪式性口头语言活动对文体意识萌芽的影响主要表现在如下几个方面:

第一,仪式性口头语言活动形态的出现是对原始歌谣的切割,使部分口头语言活动形态诸如行使记忆、记录以用于文化传承的史诗、神话和用于祈福禳灾的巫术歌谣从民间歌谣中分离出来,成为圣坛上的口头活动,这应该是人类历史上最早发生的文体分类。沈约《宋书·谢灵运传》云:“虽虞夏以前,遗文不睹,禀气怀灵,现无或异。然则歌咏所兴,宜自生民始也。”以人类语言能力的发生为前提的民间歌谣,若考察其起源,从理论上讲,应该远远早于史诗、神话以及原始巫术和原始宗教的仪式性歌谣。发展到了一定阶段,一些部落或氏族开始用歌谣为载体来传承关于本部落、本氏族的英雄史诗和神话。这些史诗和神话就与普通的民间歌谣区别开来,成为仪式性口头活动形态;另一方面,在法术思维的影响下,仪式性明显、目的性明确的原始巫术歌谣和原始宗教歌谣开始出现,其无论是形式、情感、目的、发生的环境,都与民间歌谣迥然不同。如《尚书·虞书》载:“帝曰:夔,命汝典乐教胄子。……诗言志,歌永言,声依永,律和声。八音克谐,无相夺伦,神人以和。夔曰:於!予击石拊石,百兽率舞。”《吕氏春秋·古乐》载:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投八足以歌八阙:一曰载民,二曰玄鸟,三曰遂草木,四曰奋五谷,五曰敬天常,六曰达帝功,七曰依地德,八曰总万物之极。”原始宗教背景下以歌舞乐方式出现的口头活动形态,表现了特定情景之下的特定仪式,以及祈求实现的特定愿景。另如《吕氏春秋·音初篇》所载的《候人歌》,《吴越春秋》所载的《弹歌》,《帝王世纪》所载的《击壤歌》,《列子》所载的《康衢谣》等,则主要表现了先民对于爱情、生活的愿望,两者之间存在着明显的不同。从这个角度看,部落、氏族权力阶层的产生以及原始巫术和原始宗教的产生,已经意味着文体意识萌芽的发生,而民间歌谣与原始巫术歌谣、原始宗教歌谣的分立,客观上已经是文体分流的渊薮。

第二,从字源来看,诸多早期文体体现了宗教背景下的仪式性、口头形态性、动作性的特点,这些特点也是早期文体分类的主要标准。

章太炎《国故论衡·辨诗》云:“且文章流别,今世或繁于古,亦有古所恒覩,今隐没其名者。夫宫室新成则有‘发’,丧纪祖载则有‘遣’,告祀鬼神则有‘造’,原本山川则有‘说’。斯皆古之德音,后生莫有继作,其题号亦因不著。”[4]87

第三,不同的仪式性口头活动形态不仅具有不同的功能和目的,而且具有了各自辨析度的形体特征,这是文体意识萌芽的重要原因。赵逵夫指出:“文章不同形式、不同体裁的形成,是很早的。文字产生以前已有祭祀,有氏族、部落的会议,氏族、部落的首领常常发布命令,或就某些事情作训告。于是祷辞和训告、命令等语言形式便产生。与此同时,神话故事、传说、歌谣,作为早期自然科学知识结晶和社会礼俗成规的谚语也都产生。这些言辞因为使用场合与使用对象的不同,从形式到语言风格上都会有所不同,这便形成了不同的‘文体’,只是,因为它们不是用文字固定下来的,还不能算是文章;其形式也只能说是约定俗成的表述方式,还不能说是‘文体’。”[6]49-55

赵先生提到文体产生的过程,其中,由于形式和语言风格的不同而形成了不同的“文体”,实际上就是文体意识。文体意识的萌芽在文字产生之前,由于祭祀和行政的需要而产生。祭祀和行政是大的分类,祭祀和行政又有各自不同的小类,它们所使用的言辞天然具有不同的功能和用途,然而,由于功能和用途的不同,口头活动形态也具有了一定辨析度的形体特征。这里的形体特征并非指特定表现于文字的书写体态以及文字组合使用所呈现出来的篇章形态,而是指口头活动中通过语言表达而呈现出来的不同篇章形态,主要包括篇幅长短、用韵和用语的雅俗、句式的变化等。例如,从各种古籍记载的上古民间歌谣来看,相较于同是产生于上古的史诗和仪式性歌谣,呈现出一些有辨析度的篇章特点:首先,在篇章上较为简短,如《诗经·国风》和《易经》的部分卦爻辞(如李镜池、高亨、黄玉顺等学者认为《易经》引用大量的上古歌谣),比之于《诗经·大雅》的史诗和《周颂》的农事诗,则要简短得多。其次,一般来说,上古民间歌谣往往“多出于里巷歌谣之作,所谓男女相与咏歌,各言其情者也。”(朱熹《诗集传序》)较多“饥者歌其食,劳者歌其事”“食色性也”的特点,俚语、俗语较多,且多用于抒发情感,即时即事,随意咏唱,如逯钦立《先秦汉魏晋南北朝诗》所收录的秦始皇之前的歌共73首,其中,即时、即事口语而唱的歌占多数,而史诗和祭祀诗、农事诗,则用语严肃庄重,具有程式性。最后,民间歌谣往往是运用比兴手法,“缘情而绮靡”,尽管有时也有一唱三叹,但总的来说,较多随情感起伏而行文;仪式性口头形态往往比较严谨,更加注重逻辑理路。

人类学的研究成果也说明了早期宗教活动中仪式性口头活动对文体意识萌芽的影响。在原始部落的生活中,类的意识无处不在,出现了专用名词。由于专用名词的神秘性,原始社会出现了语言表述的分类,如布留尔在《原始思维》中认为,“言语中有魔力的影响,因此,对待言语必须小心谨慎。在原始人那里,有只供某些等级的人用于某些场合的专门语言。”在这里,“某些场合”代表了不同的仪式场合。其同时提到:“最后,下面一个十分流行的风俗也说明了作为词所具有的神秘性质和力量,这就是在巫术的甚至宗教的仪式中使用的,为听众所不懂的,有时连念诵的人也不懂得的歌曲和经咒。为了使这些歌曲和经咒能被认为是有效的,只要它们是按照传统用祭神的语言口传下来就够了。”[7]171-173

在巫术或宗教仪式下,歌曲或经咒的内容有时候连念诵的人都不懂得其中意思,但在仪式的作用下,其不断反复进而约定俗成为固定的表达方式并具有了特殊的意义和作用。布留尔的描述给我们揭示了文体意识萌芽最初开始的情况。

不同的口头活动形态对应着不同的仪式,同时,为了仪式固定的需要,口头活动形态也必须进行类的固定,因此,不同的人在不同的场合的语言表述上形成了具有特殊性的类。恩格斯说:“每一门科学都是分析某一个别的运动形式或一系列彼此相属和互相转化的运动形式的,因此,科学分类就是这些运动形式本身依据其固有的次序的分类和排列,而科学分类的重要性也正在这里。”[8]149这种类就是文体意识萌芽产生的重要原因之一。这种类具有独特的文体形态特征,虽然尚未形成文章篇章,但当人们不仅模仿这种文体形态而言说,并且依据这种文体形态而进行分类的时候,文体意识萌芽开始产生。

文字的发明和使用,从原始意义上讲,是借助独特的物质形态载体,用独特的刻画、书写符号来塑造形象以反映独特的心灵世界,沟通人与人、人与自然、人与宇宙的关系。文字在不同环境中的出现、不同文字在相同环境的存在以及不同的文字排列组合,可以产生不同的方式和效果,甚至文字的不同载体,如龟甲、骨头、陶片、石壁、树叶、羊皮、竹简等,对文字的使用方式和效果,都会产生不同的作用。文字的创制是象征,文字的组合使用是秩序,文字的出现和使用是象征和秩序的交汇,文字的出现和使用让文体意识萌芽有了具体的表现方式,因此,我们可以说,文字发明之后,伴随着文字的使用和规范,文体意识萌芽进一步得到发展并且成熟。

首先,文字的创制促进了文体意识萌芽的发展。中国文字是象形文字,书画同源和深于取象是其根本特征和运思方法。东汉许慎有“六书”之说,即指事、象形、形声、会意、转注、假借,然其基础仍然是取象,仍然是《周易》所称之“观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下”。中国象形文字是一种符号系统,因而同时具备图画性、意指性和符号性。“所谓符号性即意指问题,就是符号与对象、能指与所指之间的关系性问题以及人类运用符号进行言此意彼的表达活动。”[9]45符号的本质是功能性的,与文学手法的比兴相似,能够“立象以见意”,因而,在文字创制中同样能够由象的分类而体现了文字的分类,体现了与前述仪式性口头活动形态中所阐述的相似的文体意识萌芽。

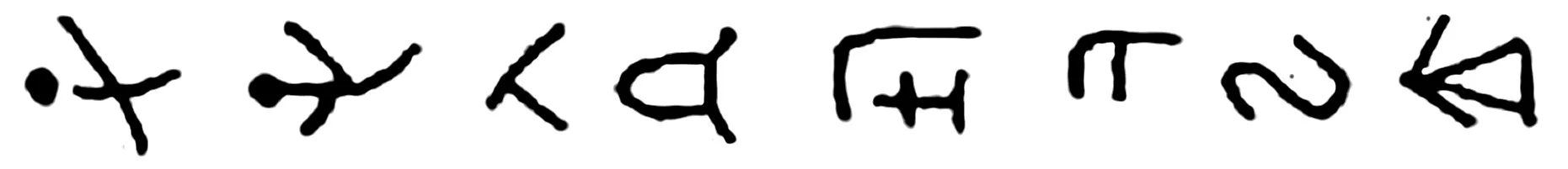

在古文字中,表达与神、祭祀、祸福等有关的概念一般都具有“示”字旁,《说文》:“示,天垂象,见吉凶,所以示人也。”“示”字取象于神主,也有人认为取象于祭台,《说文·示部》收录从“示”的字有60个,另有重文13个,或为社、祪等祭祀对象,或为禋、祀、祡、祫等祭名,或为祷、祈、祝等祭祀行为,或为祸、福、祯、祥等祭祀的反报。使用上述文字的辞条和篇章中,往往都具有特殊应用的背景、目的,一般也都具有某种神圣的意义和一定的仪式内容,因此,在创制这些文字时,造字者是在口头性的基础上出于仪式性、实用性的考虑而创制文字的。如甲骨文中,言、告、舌三字同源,徐中舒说:“甲骨文中,告、舌、言均象仰置之铃,下象铃身,上象铃舌,本以突出铃舌会意为舌。古代酋人讲话之先,必摇动木铎以聚众,然后将铎倒置以发言,故告、舌、言实同出一源。”[5]85酋长摇铎发言具备了仪式性质,可称之法言。考察甲骨文中出现的以“言、告、舌”三字为基础而创制的文字,多有由“铎”引申为法言的用法。考察《说文解字》中以“言”为偏旁的字中,卷三上从“言”至“譶”的245个字中,除去重文33个,其余的232个字,大多数都与法言有关。文字的创制之初已经具备了文体意识的要素,即实用性和仪式性,文字创制规则已经具备了文体的辨析意义,因此,从文字的取象和构图中,我们可以看到早期社会的仪式形态,相对于口头语言形态,文字的创制体现了文体意识萌芽的发展。

其次,文字的载体体现了文体意识萌芽的发展。文字是符号,载体也是符号,写字与选择载体都是一种物化符号行为。一定的意识形态会外化为一定的物质形态,亦即物化符号。史前刻画符号,在不同时期的不同文化遗址上,总是比较固定地出现在某种特定的物质载体上,而不是散见于其他器物。在1984至1987年河南舞阳贾湖遗址的发掘中,属于裴李岗文化的墓葬中分别出土了两个龟甲残片和一块完整的龟腹甲,它们都刻有符号,其中有一个类似于甲骨文的“目”字,另外两个符号的构形亦类似于殷商甲骨文。老官台文化出土的彩绘陶文,刻在用于礼器的陶器上。大汶口文化出土的陶文则无一不是铭刻在硕大无比的陶尊上,且陶尊上的陶文一般都涂有朱红的颜色,显得颇为神秘。这些陶尊、陶器属于礼器,出现在上层贵族的墓葬中,很可能是专用的宗教祭品或冥器。陶文的字形结构类似于甲骨文字。山西襄汾陶寺遗址出土的陶扁壶上,文字也是用朱红色材料书写。良渚文化出土的带有刻画符号的玉器,不仅是礼器,更是明显具有了特殊仪式的含义。结合商周时代的情况看,作为刻画符号或文字载体的龟甲、陶器、玉器和青铜器,却无一不具有文体意识萌芽的含义。

龟甲作为灵圣之物,从远古开始,就是圣者用来沟通天地、沟通人神的媒介和手段,具有丰富的法术内容。王小盾认为,“龟在当时有三种身份:一是祖灵的象征,二是冥神和地神,三是黑暗之神和北方之神。也就是说,当时的龟崇拜,集中表现了人们的冥间信仰……作为图腾、祖先、生命之源的龟,于是成为冥间大神,被赋予主宰大地和北方幽冥世界的神力。”[10]46-48因为龟的这种特性,铭刻或书写在龟甲上的刻画和文字具备了沟通人冥的意义,并慢慢形成了自己所特有的行文风格,商周甲骨卜辞,就是一个明显的例证。“卜辞”一名,实际上已经具备了文体的含义。卜辞内容单一,绝大多数是占卜记录,因此可以推断,卜辞就是一种专门记录龟甲占问的文体,而“卜”字的造字原理透露出物质形态与文体之间双边关系的内容。贾湖遗址的龟甲刻符,时代明显早于仰韶文化半坡遗址的陶文,而刻符的运笔及形态结构又与殷商甲骨非常接近,就不难理解了,其正是由于文体意识萌芽外化为物质形态的原因。

彩陶一般被认为来自于原始宗教,用于对神和祖先的祭祀。作为礼器的陶器,刻写的符号主要分两类:数字符号和表义符号。数字符号一般是制陶时为了标明生产程序上的某一种陶器的件数;表义符号中一部分是制陶者的家庭徽记,如半坡出土陶器上类似“岳”和“阜”等字的刻符,另一部分是内容与天象、兵器、礼制有关的陶文,如大汶口文化出土的陶文中,“‘炅……皇、封、享、礼’诸字显然属于与祭祀或礼仪有关的文字;‘戉、斤’二字属于与兵器有关的文字,它们多刻于陶尊腹上靠颈的部位,显得十分醒目突出,其中炅、皇、享、礼等字还涂有朱红的颜色,更说明了其神圣的性质。”[11]117陶文刻写工整大方,显得庄重严肃。由此可知,陶器作为生产和生活的主要用具,在宗教礼仪中同样扮演着重要角色。即工整庄重的朱红色字所书写的关于天象、兵器、礼制的内容,出现在陶器上而不是龟甲或其他材料,其中蕴含的道理就是——作为特定的文字内容必然选择特定的物质载体,这也可以看作是文体意识萌芽外化为物质形态的表现。

与龟甲一样,玉石也是圣者用来沟通天地、沟通人神的媒介和手段。比如良渚文化出土的玉琮是一种外形八角、中间圆形的精细加工的礼器,一般需要在四壁雕刻出对称的兽面纹饰或人神兽面纹饰。张光直先生因其内圆外方的形制,从“天圆地方”的观念进行解释,认为“琮是天地贯通的象征”“是贯通天地的一项手段或法器”[12]254,《周礼·大宗伯》:“以玉作六器,以礼天地四方。以苍璧礼天,以黄琮礼地。”《仪礼·聘礼》“受夫人之聘璋,享玄纁,束帛加琮,皆如初。”那么,在玉礼器上铭刻字符,本身也是一种文体意识外化为物质形态的表现。据林巳奈夫研究,良渚文化的玉器刻符大体上可分三种:属于良渚文化特有的图像记号,单独地被表现在玉璧、玉琮上;在良渚文化的玉琮上,有良渚文化的图像记号与大汶口文化的图像记号相对而刻成的例子;良渚文化的玉琮上刻有大汶口文化的记号[13]154-163。如现藏于美国弗利尔美术馆的一件筒形玉琮和中国历史博物馆收藏的一件玉琮上都有刻符。李学勤先生将此释为“炅”字和“石”字,“炅”字表达了当时“火正”对于大火星的祭祀和崇拜,“石”是族名[14]75-80。弗利尔美术馆的另外三件玉璧上的字,李学勤先生释为“岛”字,认为是古代滨海部族的族徽。高明先生不仅认同此观点,并进一步指出,用作族名的文字,因写在一些特殊的器物之上,字体要求端庄古朴,带有图形的风格,尽管书写的形体与当时通用的文字有异,但字音、字义是相同的[15]52-70。无论是族名或族徽,还是表达“火正”对大火星的崇拜,用一种与当时通行文字有异的形式铭刻在玉石这种特殊的物质形态上,本身就具有耐人寻味的意义,反映了族名、族徽等特殊观念形态对特殊物质载体的要求,反过来特殊的物质载体又作用于族名、族徽等观念形态,使它用一种不同于其他通行文字的方式进行表达。如果我们把这种文字区别意识当作文体意识萌芽,正可以说明刻画符号或文字的载体对文体意识萌芽发展的体现。

最后,文字的发明者和早期使用者的身份区别体现了文体意识萌芽的发展和成熟。《周易·系辞下》:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。”唐司马贞补《史记·三皇本纪》云:“造书契以代结绳之政。”东汉许慎《说文解字·叙》提到:“及神农氏结绳为治而统其事。”从这些记载来看,发明文字和使用文字的,本身都是部落领袖或贵族。绝地天通之后,产生了专职巫师和神职人员,建立了职官体系,神职人员和官员成为了知识精英,这些人不仅负责仪式的开展,也负责文字在仪式上的应用,文体意识产生于其中。《尚书·尧典》已有舜命契为司徒“敬敷五教”的记载,“夏、商、周三代教育制度见诸文字,惟官有学,民无学;官有书,而民无书,故三代之学,在天子朝庭,为学官所掌。”[20]81春秋之前,学在官府,所学以礼乐教化为内容,目的是培养“齐家、治国、平天下”的人才,所以,掌握和使用文字,天然地具备了礼乐教化的任务,其通过文字体系来维护和宣扬礼乐之制时,不同场合、不同目的的文字篇章的运用,已然是一种文体意识萌芽成熟的标志。

仪式性口头语言活动、早期刻画符号和文字的载体以及文字的早期使用促使文体意识萌芽的产生和发展,而文体意识萌芽的产生和发展,反过来刺激、推动了文字和文献的发展。